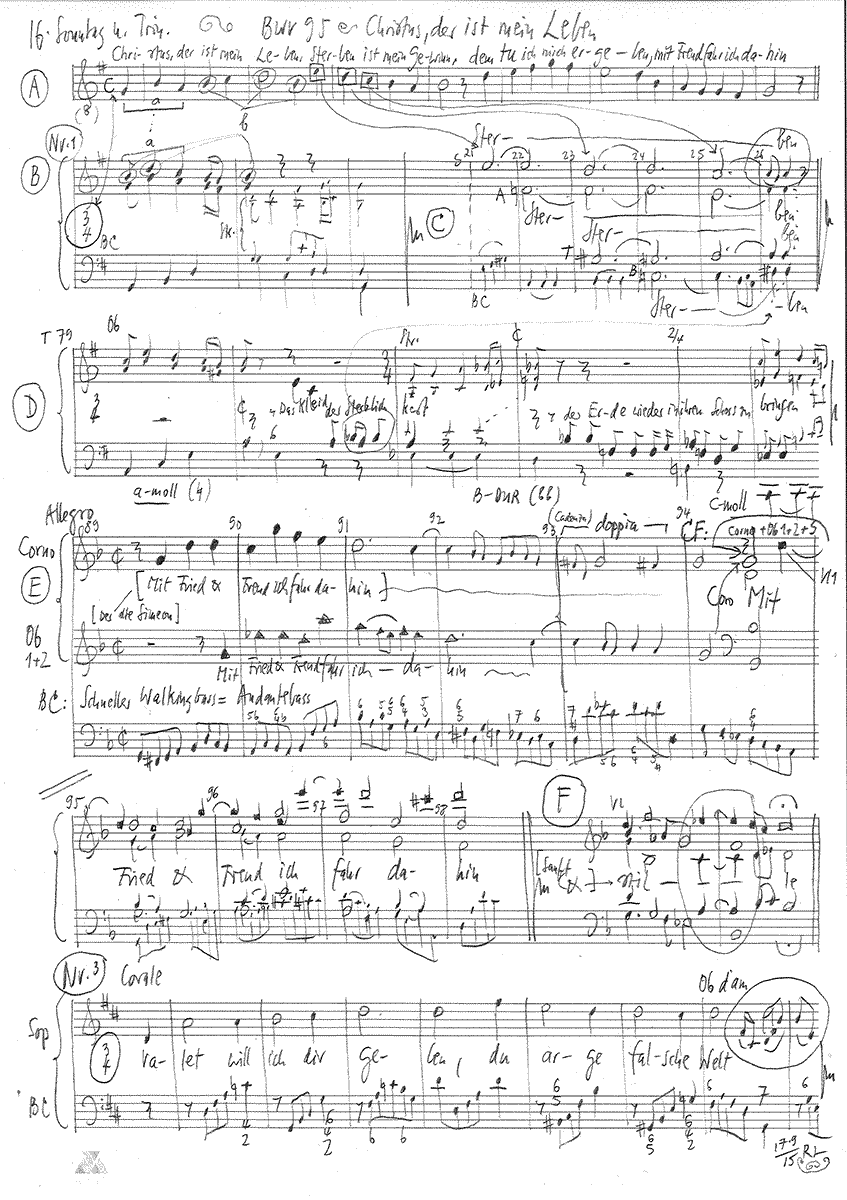

Christus, der ist mein Leben

BWV 095 // zum 16. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Tenor und Bass, Vokalensemble, Corno, Oboe d’amore I+II, Streicher und Basso Continuo

Erstmals aufgeführt am 12. September 1723, kann «Christus, der ist mein Leben»; als experimenteller Vorläufer von Bachs Choralkantaten-Jahrgang von 1724/25 angesehen werden. Anders als die auf die Deutung eines einzigen Kirchenliedes konzentrierten Kantaten dieses Langzeitprojektes bezieht das Libretto von BWV 95 gleich vier Choräle ein, was ihm trotz der Beziehung zum von der Auferweckung des Jünglings zu Nain redenden Evangelium des 16. Sonntags nach Trinitatis Züge einer Begräbnismusik verleiht. Zudem steckt diese von der Besetzung und Ausdehnung her eher unprätentiöse Kantate voller reizvoller Ideen und innovativer Lösungen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Seitter, Olivia Fündeling, Guro Hjemli, Alexa Vogel, Noëmi Tran-Rediger, Simone Schwark

Alt/Altus

Simon Savoy, Antonia Frey, Alexandra Rawohl, Misa Lamdark, Damaris Rickhaus

Tenor

Sören Richter, Walter Siegel, Nicolas Savoy, Manuel Gerber, Clemens Flämig

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, Will Wood, Valentin Parli, Oliver Rudin

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Dorothee Mühleisen, Sonoko Asabuki, Christine Baumann, Elisabeth Kohler, Eva Saladin

Viola

Martina Bischof, Sarah Krone, Germán EcheverrI

Violoncello

Maya Amrein, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Katharina Arfken, Dominik Melicharek

Fagott

Susann Landert

Corno

Olivier Picon

Laute

Maria Ferré

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Gian Domenico Borasio

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

18.09.2015

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

unbekannter Dichter, Jena 1609 (Melchior Vulpius?),

unbekannter Dichter, Martin Luther 1524

Textdichter Nr. 2, 4, 5, 6

unbekannter Dichter

Textdichter Nr. 3

Valerius Herberger, 1614

Textdichter Nr. 3

Nikolaus Herman, 1560

Erste Aufführung

22. Sonntag nach Trinitatis,

5. November 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Der Eingangschor beginnt mit einem beschwingt synkopierten Ritornell, das in einem für ein Sterbelied erstaunlich munteren ¾-Takt Streicher und Holzbläser mit blockhaften Choreinschüben dialogisieren lässt. Das anschliessende Tenorsolo «Mit Freude, ja mit Herzenslust» kommt dann als Überraschung daher, die sich im Wechsel von ariosem Vortrag mit fortgeführter Ritornellbegleitung sowie rezitativischen Passagen so lange fortsetzt, bis mit «Mit Fried und Freud ich fahr dahin» ein zweites Kirchenlied einsetzt. Durch den energisch vorpreschenden Bass und ein aus dem Choralbeginn entwickeltes signalartiges Motiv weist dieser Tuttiabschnitt einen gegenüber dem Satzbeginn entschlosseneren Gestus auf, während die vom «Sterben» und «sanften und stillen» Schlaf redenden Passagen in beiden Liedvertonungen als Verlangsamung mit harmonisch angereicherter Fermate inszeniert werden.

Aus dieser friedvollen Jenseitszuwendung erwächst im Sopranrezitativ eine Abrechnung mit Welt und Sünde, die mit «Babelsflüssen», «Sodomsäpfeln» und dem offenbar wenig bekömmlichen «Wollustsalz» moralisch aufgeladene Sprachbilder aneinanderreiht. Zuflucht findet die Singstimme erneut in einem Choral, dessen schlichter Vortrag zunächst nur von einem ostinatoartigen Continuomotiv begleitet wird. Wenn sich dann in dieses dürftige Gerüst die warm klingenden Oboen d‘amore mit einer alle Risse überbrückenden Kantilene einschalten, so lässt sich die Kausalbeziehung von demütigem Gebet und tröstlicher Erhörung ohne alle Worte nachempfinden. Zugleich wachsen durch die erneute Folge von Rezitativ und Choral die beiden ersten Kantatensätze zu einer fünfteiligen Grossform zusammen.

Das Tenorrezitativ «Ach könnte mir doch bald so wohl geschehn» äussert dann echte Todessehnsucht, die allerdings nicht in pathetische Weltabwendung mündet, sondern mit der folgenden Arie einer tiefempfundenen Sterbeszene Raum gibt, die den letzten Stundenschlag als Tür zu idyllischen Gefilden besingt. Die gewählte Klangschichtung aus wiegenden Oboenlinien über Pizzikatostreichern ohne Orgelbegleitung lag für derartige Texte nahe und entspricht einem sowohl die barocke Kirchen- wie auch die Opernmusik überwölbenden Satztyp, dem Bach auch im Mittelteil mit seiner trotz des intensivierten Gestus beibehaltenen Begleitmotivik eigene Qualitäten abgewinnt.

Im Bassrezitativ wird mit predigthafter Sicherheit der Tod als ersehnter Schlaf benannt, der den Leib zur verdienten Ruhe bringt. Der in einen ariosen Schluss übergehende Satz versammelt dafür Metaphern der Heimkehr und Hirtentreue, bevor der Schlusschoral «Weil du vom Tod erstanden bist» die Dimension der Auferstehung Christi im Medium des gemeindlichen Gesangs bekräftigt. Der instrumental verdoppelte Vokalsatz wird dabei von einer eigenständigen Violinpartie überhöht, die durch alle dissonanten Einfärbungen und damit sinnbildlich durch Leben und Sterben trägt. Nach der zusammengepressten Todesfurcht der vierten Liedzeile scheint die Violine sogar gen Himmel vorauszueilen – wo Christus bereits thront und von dessen Seligkeit sie wie die Taube des Neuen Bundes kündet.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Auf dem Hintergrund der Evangelienlesung von der Auferweckung des Jünglings zu Nain (Lukas 7, 11 –17) entfaltet der unbekannte Dichter Gedanken zu Sterben, Tod und Auferstehen. Martin Petzoldt wies in seinem Kommentar darauf hin, dass die Todesstunde für den Glaubenden den Charakter der ersehnten Erlösung habe. Die Sehnsucht richte sich jedoch nicht auf den Tod, sondern auf die Nähe zu Jesus Christus. Ebenso wenig handle es sich um Weltflucht, sondern um das Ablegen des falschen Scheins dieser Welt. Das Libretto ist mit nur einer Da-capo-Arie bei vier Choraltexten ungewöhnlich aufgebaut, wobei der Einschub etlicher Liedstrophen (mit teils verändertem Wortlaut) auf Vorbilder von Bachs Amtsvorgänger Johann Schelle (1648–1701) zurückgehen mag. Zugleich spiegelt sich darin das in der Frühen Neuzeit verbreitete Absingen von Sterbeliedern am Totenbett oder unter dem Galgen. Aus dieser Vorlage formt Bach eine unkonventionelle Anlage, die den Choralgesang in eine predigthafte Rezitativfolge einbaut, die durch die betrachtende Arie gekrönt wird.

1. Choral und Rezitativ (Tenor)

Christus, der ist mein Leben,

Sterben ist mein Gewinn;

dem tu ich mich ergeben,

mit Freud fahr ich dahin.

Mit Freuden, ja, mit Herzenslust

will ich von hinnen scheiden.

Und hieß es heute noch: Du mußt!

so bin ich willig und bereit,

den armen Leib, die abgezehrten Glieder,

das Kleid der Sterblichkeit

der Erde wieder

in ihren Schoß zu bringen.

Mein Sterbelied ist schon gemacht;

ach, dürft ichs heute singen!

Mit Fried und Freud ich fahr dahin

nach Gottes Willen,

getrost ist mir mein Herz und Sinn,

sanft und stille.

Was Gott mir verheißen hat:

Der Tod ist mein Schlaf worden.

1. Choral und Rezitativ

Die Eingangsstrophe zitiert den in Rom gefangen gehaltenen Apostel Paulus (Philipper 1, 21): Wenn er jetzt sterben muss, wird es für ihn nur Gewinn sein, weil er dann ganz bei Christus sein wird. In diesem Sinn bezeugt der Dichter im Rezitativ, dass er zum Sterben bereit ist. Die abschliessende Strophe des Lutherliedes zitiert den greisen Simeon, der das Jesuskind auf den Armen gehalten hat und nun getrost sterben kann (Lukas 2, 29). Der Topos des seligen Abschieds erklärt Bachs erstaunlich beschwingtes und mit seinen Synkopen regelrecht federndes Orchestermaterial, in das eine plastisch deklamierte Tenorpartie und eine sensible Liedvertonung eingearbeitet sind («Sterben» mit dissonanter Klangaufschichtung und deutender Pause), die auf die Choralkantaten des Jahrgangs 1724/25 vorausweist. Der alte Lutherchoral «Mit Fried und Freud» wird hingegen in ein strengeres Satzgewand über einem unbeirrt zum Ende hin eilenden Bass gekleidet.

2. Rezitativ (Sopran)

Nun, falsche Welt!

nun hab ich weiter nichts mit dir zu tun;

mein Haus ist schon bestellt,

ich kann weit sanfter ruhn,

als da ich sonst bei dir,

an deines Babels Flüssen,

das Wollustsalz verschlucken müssen,

wenn ich an deinem Lustrevier

nur Sodomsäpfel konnte brechen.

Nein, nein! nun kann ich mit gelaßnerm Mute sprechen:

2. Rezitativ

Der glänzende Schein der Welt trügt wie die Sodomsäpfel, apfelähnliche Früchte mit glänzender Schale, deren Inhalt aber ungeniessbar ist. «An Babels Flüssen» erlitten die Judäer die Notzeit des Exils. In der Apokalypse ist Babel Sinnbild der gottfeindlichen Macht. Bach vertont diese bestürzend hasserfüllte und einer bekehrten Maria Magdalena wohl anstehende Auseinandersetzung mit der Welt in einer auffällig lakonischen Weise, deren dürftige Continuostütze den vollzogenen inneren Abschied verdeutlicht.

3. Choral

Valet will ich dir geben,

du arge, falsche Welt,

dein sündlich böses Leben

durchaus mir nicht gefällt.

Im Himmel ist gut wohnen,

hinauf steht mein Begier.

Da wird Gott ewig lohnen dem,

der ihm dient allhier.

3. Choral

Die Choralstrophe von Valerius Herberger schliesst nahtlos an das vorangegangene Rezitativ an und zieht aus dem bisher gesagten den Schluss. Bach entwirft dafür ein ostinat geprägtes Choraltrio für Sopran, Oboe d’amore und Generalbass, in dem aufsteigende Oktavbrechungen des Continuo das «Hinauf» des Textes verkörpern, während die Seufzer der später hinzutretenden Oberstimme eine sanfte Willkommensgeste beschreiben.

4. Rezitativ (Tenor)

Ach könnte mir doch bald so wohl geschehn,

daß ich den Tod,

das Ende aller Not,

in meinen Gliedern könnte sehn,

ich wollte ihn zu meinem Leibgedinge wählen

und alle Stunden nach ihm zählen.

4. Rezitativ

Der Dichter fürchtet den Tod nicht, denn dieser bringt das Ende aller Not und die Nähe zu Gott, was doch bald geschehen möge. Er möchte den Tod zum Leibgedinge (d. h. Einkommen auf Lebenszeit) wählen und danach die verbleibenden Stunden zählen können.

5. Arie (Tenor)

Ach, schlage doch bald, selge Stunde,

schlage doch bald den allerletzten Glockenschlag!

Komm, komm, ich reiche dir die Hände,

komm, mache meiner Not ein Ende,

du längst erseufzter Sterbenstag!

5. Arie

Eindringlich bittet diese Arie, dass der ersehnte Sterbenstag anbrechen und die dann hoch willkommene letzte Stunde endlich schlagen werde. Der «arme» Tonfall der umgebenden Rezitative weicht einer ausdeutenden Sterbemusik, die zum affektmässigen Zentrum der Kantate gerät. Durch sämtliche Stimmen vom pizzikato-Bass über die gezupften Streicher bis zu den behutsam kreisenden Oboen inszeniert Bach ein Glockenläuten von einschmeichelnder Lockung, das die edle Kantilene des Tenors umgibt. Wie in den grossen Abschiedsszenen der barocken Opern scheint aber auch diese wie ein Vorgeschmack der himmlischen Seligkeit wirkende Musik nicht enden zu wollen – der sehnsüchtig vom Sterben singende Protagonist erweist sich damit in hintersinniger Weise als zutiefst am Leben hängender Mensch.

6. Rezitativ (Bass)

Denn ich weiß dies

und glaub es ganz gewiß,

daß ich aus meinem Grabe ganz einen sichern Zugang

zu dem Vater habe.

Mein Tod ist nur ein Schlaf,

dadurch der Leib, der hier von Sorgen abgenommen,

zur Ruhe kommen.

Sucht nun ein Hirte sein verlornes Schaf,

wie sollte Jesus mich nicht wieder finden,

da er mein Haupt und ich sein Gliedmaß bin!

So kann ich nun mit frohen Sinnen

mein selig Auferstehn auf meinen Heiland gründen.

6. Rezitativ

Dem Dichter geht es um den Glauben an die Auferstehung. Er glaubt «ganz gewiss», dass er nach dem Tod Zugang zu Gott habe. Sein Glaube gründet sich auf Christus, den guten Hirten. Nach dem Neuen Testament ist die Kirche der Leib Christi: Er ist das Haupt und die Glaubenden die Glieder (z. B. Römer 12, 5), was Bach durch ein zuversichtliches Arioso unterstreicht.

7. Choral

Weil du vom Tod erstanden bist,

werd ich im Grab nicht bleiben;

dein letztes Wort mein Auffahrt ist,

Todsfurcht kannst du vertreiben.

Denn wo du bist, da komm ich hin,

daß ich stets bei dir leb und bin;

drum fahr ich hin mit Freuden.

7. Choral

Die vierte Strophe des Liedes «Wenn mein Stündlein vorhanden ist» von Nikolaus Hermann beschliesst die Kantate und drückt aufs schönste aus, was die Überzeugung des Dichters ist. Die sonst nicht nachweisbare Textänderung in der dritten Zeile stammt womöglich aus Bachs Umfeld: Statt gemäss dem Original «mein höchster Trost dein Auffahrt ist» heisst es «dein letztes Wort mein Auffahrt ist». Wie schon im Schlussabschnitt des Eingangschores verleiht eine hinzugefügte Violinstimme dem gesammelten Choralsatz entrückten Glanz.

Gian Domenico Borasio

«Bach und die ars moriendi»

In der Akzeptanz des Todes zu Lebzeiten als eines natürlichen und religiösen Phänomens unterscheidet sich die Lebensführung der Menschen zu Bachs Zeiten ganz wesentlich von der unseren. Die Kantate BWV 95 «Christus, der ist mein Leben» macht dies nicht nur überdeutlich, sondern enthüllt auch die göttlichen Gegenleistungen. So gerät die Kantate zu einer Werbeveranstaltung für die protestantische Freude an der Ewigkeit.

«Der Tod ist groß.

Wir sind die Seinen lachenden Munds.

Wenn wir uns mitten im Leben meinen,

wagt er zu weinen mitten in uns.»

Kaum ein Dichter deutscher Zunge hat sich so intensiv und gleichzeitig so einfühlsam und beinahe zärtlich mit dem Tod auseinandergesetzt wie Rainer Maria Rilke. Für Rilke war der Tod ein ständiger Begleiter; eine Art roter Faden, der sich durch sein Gesamtwerk zieht

- was ihn nicht daran gehindert hat, heitere, ausgelassene und lebensfrohe Verse zu schreiben

- vielleicht ist ihm das sogar gerade deswegen gelungen. Über das Lebensende zu sprechen

- oder zu singen – das ist mitnichten etwas ausschliesslich Düsteres, Lähmendes. Die Beschäftigung mit dem Lebensende hat ganz viele verschiedene Der tibetische Meister Sogyal Rinpoche (Autor des «Tibetischen Buchs vom Leben und vom Sterben») sagte einmal:

«If you are afraid of dying, I have good news for you – I can guarantee you that you will all die successfully» (Wenn Sie Angst vor dem Sterben haben, habe ich eine gute Nachricht für Sie: Ich kann Ihnen garantieren, dass Sie alle erfolgreich sterben werden). In der Tat: Keiner von uns würde ernsthaft, wenn gefragt, seine eigene Mortalität anzweifeln. Oder? Und dennoch verhalten wir uns nachweislich sehr oft so, als ob wir davon nichts wüssten, oder vielleicht nichts wissen wollen.

Das unterscheidet unsere Epoche grundlegend vom 18. Jahrhundert, dem Wirkungszeitalter J. S. Bachs. In dieser Zeit war der Tod allgegenwärtig. Eine nennenswerte medizinische Versorgung existierte nicht, die mittlere Lebenserwartung lag bei gerade mal 35 Jahre (Bach selbst wurde 65 Jahre alt, also für damalige Verhältnisse ein sehr alter Mann). Krankheiten, selbst banale Infektionen, rafften die Menschen ohne Vorwarnung dahin – auch gutsituierte. Der berühmte Jean-Baptiste Lully, Hofmusiker in Versailles beim Sonnenkönig Ludwig XIV, starb 1687 an einer banalen Infektion, die er sich holte, als er mit einem Stock, den er fürs Taktschlagen auf dem Boden stampfte, seine Grosszehe traf.

Der Umgang mit dem Tod gehörte zu Bachs Zeiten zum Alltäglichen. Das hat sich erst kürzlich gewandelt. Noch bis vor wenigen Jahren wurden in Europa die Toten offen aufgebahrt, auf dem Land kam jeder im Dorf vorbei und nahm Abschied, auch die Kinder. Heute können Menschen sehr alt werden, ohne jemals einen Toten gesehen zu haben, ausser im Fernsehkrimi. Ob das für einen gesunden Umgang mit unserer Sterblichkeit wirklich förderlich ist?

Die protestantische Antwort auf die Todesängste der Menschen war es, die Erde als ein Jammertal und den Tod als die ultimative Erlösung daraus darzustellen. Das wird in dieser Kantate «Christus, der ist mein Leben» überdeutlich, die Texte sind für heutige Ohren stellenweise fast schwer zu ertragen. Dass Bachs Musik in ihrer Darstellung der freudigen Erwartung des Ablebens sehr glaubwürdig geraten ist, verdeutlicht noch ein kleines Detail: Der Choral «Valet will ich Dir geben» verwendet eine Melodie, die in Deutschland aus dem Gottesdienst gut bekannt ist – und zwar aus dem Lied «Den Herren will ich loben». Dieses Lied basiert auf dem deutschen Text des «Magnificat», eines der eindrücklichsten Lobeshymnen in der Heiligen Schrift. Der Liedtext stammt aus den1950er Jahren. Die Melodie ist übrigens gar nicht von Bach, der ein begnadeter Recycler war, sondern von Melchior Teschner aus dem Jahr 1613. Und man muss zugeben, dass Teschners Melodie zu beiden Texten sehr gut passt.

Lob und Abschied, Freud und Leid, Leben und Tod: Zur Zeit Bachs keine Gegensätze, sondern unterschiedliche, aber komplementäre Aspekte des menschlichen Lebens. Die sogenannte «ars moriendi», die Sterbekunst, war etwas von aussen – nämlich von der Kirche – Vorgegebenes, in die man sich einzufügen hatte. Als Lohn winkten ewige Freuden, und das Marketing dafür wurde – Fernsehen gab es ja nicht – mittels der Kirchenmusik durchgeführt. Man kann Bach also mit Fug und Recht als einen der erfolgreichsten Werbemusiker der Geschichte bezeichnen. Er war übrigens auch der Erfinder der weltlichen Werbemusik, durch die berühmte Kaffee-Kantate. Das waren andere Zeiten.

Heute wird – flächendeckend – die eigene Sterblichkeit verdrängt. Dafür ist viel von der Selbstbestimmung die Rede, das scheint geradezu die moderne Form der «ars moriendi» zu sein. Das klingt auch gut: selbstbestimmtes Sterben. Aber was bedeutet das? In der Öffentlichkeit wird die Diskussion darüber tunnelblickartig verkürzt auf die Selbstbestimmung des Todeszeitpunktes, Stichwort EXIT. Aber am Lebensende machen tatsächlich weniger als 1% der Menschen von dieser Option Gebrauch. Was ist den Menschen also am Lebensende wirklich wichtig? Die wissenschaftlich gesicherte Antwort ist verblüffend: Die anderen Menschen. Alle Palliativpatienten, die wir in einer Studie untersucht haben, hatten vorwiegend altruistische Werte, ganz im Gegensatz zur gesunden Allgemeinbevölkerung. Das, was am Lebensende wirklich zählt, ist ganz oft gerade nicht das eigene Wohlergehen. Dazu eine wahre Geschichte:

Die alte Dame hatte mit 91 Jahren immer noch dichte, schwarze Haare (ungefärbt, wie sie betonte), die ihr schmales, von tiefen Falten zerfurchtes, stets etwas traurig lächelndes Gesicht umrahmten. Sie litt an Eierstockkrebs in weit fortgeschrittenem Stadium, mit Metastasen im ganzen Körper. Ihre Lebenserwartung betrug nur noch Tage bis wenige Wochen.

Als wir zur Beratung hinzugezogen wurden, fiel uns als Erstes eine am linken Unterarm tätowierte mehrstellige Ziffer auf. Frau K. war Jüdin und hatte Auschwitz überlebt, als Einzige ihrer Familie. Sie war nach dem Krieg nach Israel ausgewandert, später aber nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hegte keinen Groll, doch über ihre Lebensgeschichte zu reden, lehnte sie höflich, aber bestimmt ab.

Bei der Durchsicht ihrer Krankenunterlagen wunderten wir uns darüber, dass angesichts ihrer sehr kurzen Lebenserwartung und ihres schlechten Allgemeinzustandes noch eine starke Chemotherapie vorgesehen war. Mehr noch waren wir erstaunt darüber, dass explizit angeordnet war, Frau K. im Falle einer akuten Verschlechterung wiederzubeleben – angesichts ihrer Situation ein aussichtsloses Unterfangen und das Gegenteil dessen, was die meisten Menschen unter einem friedlichen Tod verstehen. Die Ärzte der Station baten uns, mit dem Sohn der Patientin zu sprechen, denn er würde alle Entscheidungen treffen. Der Sohn, in Israel geboren und noch immer dort lebend, war orthodoxer Jude. Er erklärte uns höflich, aber bestimmt, dass sein Glaube es zwingend notwendig mache, alle medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung bis zum Schluss auszuschöpfen, und dass seine Mutter selbstverständlich damit einverstanden sei. Diskussion zwecklos.

Als es uns am nächsten Tag gelang, alleine mit der Patientin zu sprechen, lächelte sie uns an und sagte: «Ich weiss, dass ich bald sterben werde. Ich weiss auch, dass diese ganzen Behandlungen mir nichts bringen ausser Nebenwirkungen. Aber mein Sohn würde es nicht verkraften, wenn er nach meinem Tod den Eindruck hätte, nicht alle Möglichkeiten für meine Lebensverlängerung gefordert und durchgesetzt zu haben. Dann soll es in Gottes Namen so geschehen.» Frau K. starb wenige Tage später unter einem erwartungsgemäss vergeblichen Versuch der Wiederbelebung. Sie hatte ihr Ziel erreicht.

Grundsätzlich gilt – und das erleben wir in der Palliativmedizin täglich: Jeder Mensch stirbt anders, und die meisten Menschen sterben so, wie sie gelebt haben. Daraus kann man zweierlei folgern, nämlich erstens: dass keine Institution, Verein, Kirche oder medizinische Fachdisziplin einen Monopol auf die Definition des Sterbens in Würde beanspruchen kann. Was Würde im Einzelfall bedeutet, kann uns nur der betroffene Mensch selbst sagen. Und zweitens – wie uns alle grossen spirituellen Lehrer sagen: Die Vorbereitung auf den Tod ist die beste Vorbereitung für das Leben – und umgekehrt.

Zum Schluss möchte ich deshalb noch auf die Rolle der Spiritual Care, der spirituellen Begleitung am Lebensende, zu sprechen kommen. Wir haben dazu eine Untersuchung durchgeführt: Wenn in der Klinik ein Patient gefragt wird «Möchten Sie mit dem Seelsorger sprechen?» ist die häufigste Antwort «Ist es denn schon so weit mit mir?» Wenn wir aber – als Ärzte! – die Patienten fragen «Würden Sie sich im weitesten Sinne des Wortes als gläubigen Menschen bezeichnen?» so ist die Antwort in 87% der Fälle «Ja» – und das in unserer weitgehend säkularisierten Gesellschaft. Seelsorge am Lebensende ist nicht nur Aufgabe der Seelsorger, sondern des ganzen Teams. Der Patient sucht sich selbst aus, von wem er begleitet werden möchte. Das kann die Krankenschwester, der Psychologe, die Freiwillige, oder auch der Arzt sein. Und manchmal sind die Rollengrenzen nicht ganz scharf definiert, wie die folgende kleine Geschichte zeigt:

Frau W., eine 87-jährige Patientin mit Brustkrebs im Endstadium, die ich wegen Unruhe sehen sollte, war eine charmante, zierliche alte Dame ohne akute physische Beschwerden. Als ich sie über ihre Ängste befragte, erzählte sie, dass sie eine furchtbare Angst vor dem Sterben und vor dem habe, was möglicherweise danach kommen könnte. Innerhalb einer Stunde erzählte sie mir daraufhin ihr gesamtes Leben, und ich hörte ihr zu, ohne ihren Monolog zu unterbrechen. Danach war sie etwas ruhiger, und wir verabschiedeten uns. Ich hatte bei dem Besuch natürlich den weissen Kittel an mit dem Namenszug, das Stethoskop usw. Als aber am Nachmittag der für die Station zuständige Seelsorger seine Runde drehte, begrüsste sie ihn mit den Worten: «Sie brauchen heit net kemma, der Herr Pfarrer war scho do.»

Das ist eine Anekdote, die zum Schmunzeln anregt. Auf den zweiten Blick stellt sich aber die Frage, was dies über unser Gesundheitssystem aussagt, wenn ein Arzt, der nichts anderes tut als zuzuhören, von einer geistig völlig klaren Patientin unbewusst in einen anderen Beruf transferiert werden muss, weil dieses Verhalten offenbar mit ihrem Konzept eines Arztes nicht in Einklang zu bringen ist. Das muss sich ändern. Es ist meine feste Überzeugung: Die Medizin der Zukunft wird eine hörende sein, oder sie wird nicht mehr sein.

Was uns allen zu wünschen ist, ist ein nüchterner und gelassener Blick auf unsere eigene Endlichkeit. Dies erfordert eine ruhige und wiederholte Reflexion, zunächst über uns selbst, und dann am besten im Gespräch mit den Menschen, die uns am nächsten stehen. Das passiert leider im Leben eher selten, und wenn, dann oft sehr spät. Nehmen wir uns hier und jetzt die Zeit dafür. Die himmlische Musik von Bach bietet uns dafür einen unvergleichlichen geistigen Raum. Und genau diese Reflexion ist die vielleicht wichtigste Voraussetzung, um jenes Ziel zu erreichen, das – wiederum – Rainer Maria Rilke so unvergleichlich formuliert hat:

«O Herr, gib jedem seinen eignen Tod.

Das Sterben, das aus jenem Leben geht,

darin er Liebe hatte, Sinn und Not.»

Anmerkung

Der Text basiert teilweise auf Passagen aus den Büchern des Verfassers «Über das Sterben» und «Selbst bestimmt sterben» (beide im C.H. Beck Verlag, München erschienen.)