Christ unser Herr zum Jordan kam

BWV 007 // zum Fest Johannes des Täufers

für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Oboe d‘amore I+II, Fagott, Streicher und Continuo

Nach lutherischer Lehre gehörte die Taufe neben Abendmahl und Busse zu den drei von Christus eingesetzten und damit auch nach der Reformation gültigen Sakramenten. Auch für Johann Sebastian Bach bildete der in der Taufe geschlossene Bund mit Gott den Grund und Ausgangspunkt seiner Identität als Mensch und Christ. Daher gehörte der Johannistag zu den wichtigen Festen des Jahres – diesen bedeutungsvollen Ernst hört man der Kantate «Christ, unser Herr, zum Jordan kam» allenthalben an. Wie schon dem von Martin Luther gedichteten Lied kam es dem unbekannten Librettisten darauf an, Jesu Taufe durch Johannes als vorbildhafte Handlung für alle Glieder der Kirche darzustellen. Die historische Szenerie am Jordan wird damit zum Sinnbild für ein von Christus gestiftetes «Bad», das alle Getauften von Adams Fall sowie von ihren eigenen Sünden «waschen» sollte.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Gunhild Lang Alsvilc, Guro Hjemli, Noëmi Tran-Rediger, Alexa Vogel

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Alexandra Rawohl, Simon Savoy, Lea Scherer

Tenor

Clemens Flämig, Raphael Höhn, Nicolas Savoy

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Dorothee Mühleisen, Christine Baumann, Sabine Hochstrasser, Petra Melicharek, Ildiko Sajgo

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Orgel

Norbert Zeilberger

Cembalo

Thomas Leininger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

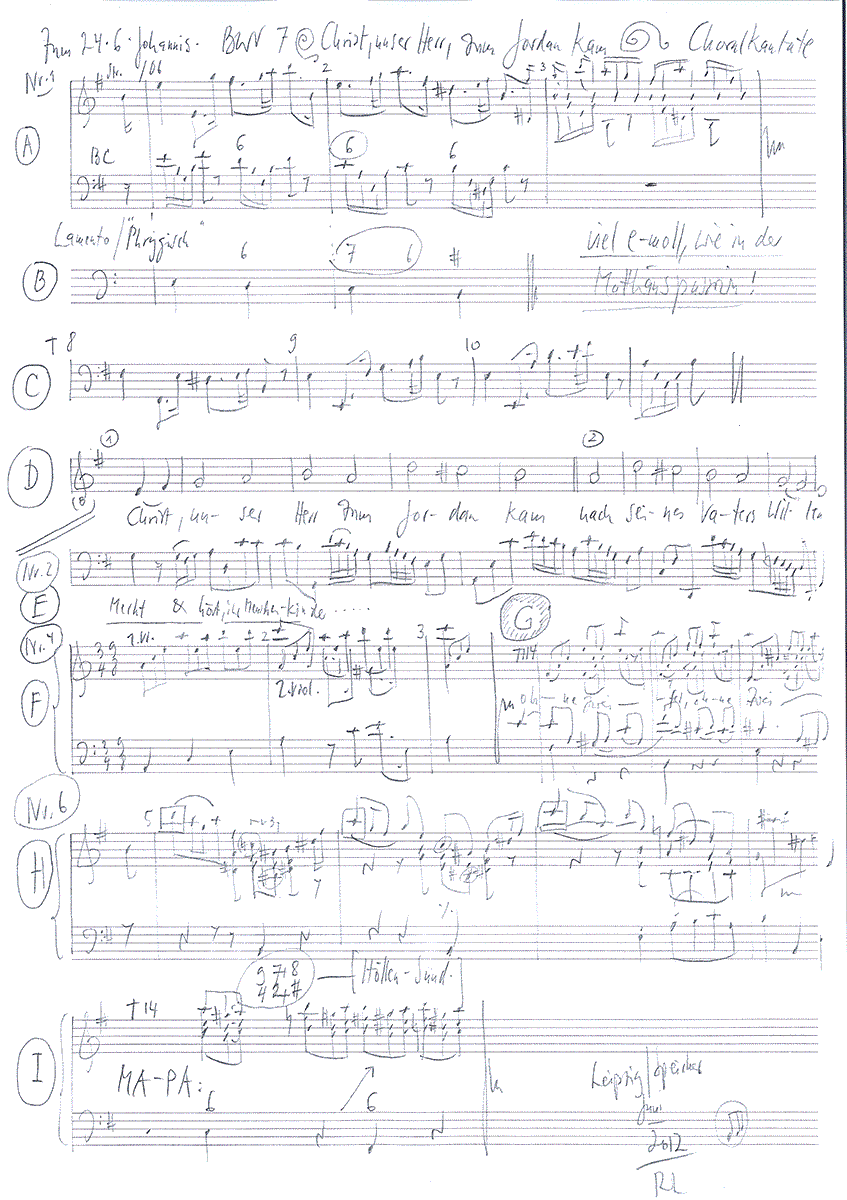

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Hardy Ruoss

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

22.06.2012

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 7

Martin Luther

Textdichter Nr. 2-6

unbekannter Dichter

Erste Aufführung

Johannistag,

24. Juni 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Der monumentale Eingangschor scheint mit der unaufhörlichen Bewegung der Solovioline und den wallenden Klanggesten ganz vom Bild des strömenden Jordanflusses und des ausgegossenen Taufwassers inspiriert. Der hoheitlich-ouvertürenartige Grundzug und die leidenschaftliche Tonart e-Moll verweisen auf die allein dem Glauben zugängliche Interpretation des Wassers als Jesu Opferblut, die der Liedtext hervorhebt. Indem Bach die Melodie in alter Weise dem Tenor übertrug, erweiterte er den eleganten Orchestersatz um eine bewusst archaische Dimension. Dass die Worte «ersäufen auch den bittern Tod» als einzige Liedzeile in einen trugschlüssigen Sextakkord münden, lässt das Sterben gerade nicht als Ende, sondern als Durchgang zu jenem «neuen Leben» erscheinen, das die letzte Choralzeile in geradezu ekstatischer Weise besingt.

Die in ihren Wiederholungen etwas predigthafte Bassarie mit Continuo bezieht ihr Material aus einem zugleich sprechenden wie vorwärtsdrängenden Generalbassritornell, dem sich die Singstimme in reduzierter Virtuosität, jedoch dichter kontrapunktischer Verschlingung anschliesst. Nach einem Tenorrezitativ, das die textlichen Gegensätze («hoher Himmelsthron» – «niedrige Gestalt») plastisch hervortreten lässt, folgt eine Tenorarie mit zwei konzertierenden Violinen, die die aus der Höhe erschallende «Stimme des Vaters» nachzeichnet. Doch könnte man angesichts der Überlagerung eines 9/8- und eines 3/4-Taktes sowie der Dreizahl der Solostimmen und Vokalabschnitte mit Alfred Dürr auch an eine klingende Vergegenwärtigung der vom Text besungenen Dreifaltigkeit denken. Dass die Streicher im folgenden Bassrezitativ die Motive der Singstimme jeweils nachträglich übernehmen, kann nur als klingende Ausdeutung des Sendungsbefehls Jesu («Geht hin in alle Welt») gedeutet werden.

Überraschend beginnt die Altarie zunächst mit einer gesungenen Devise, die erst später vom Orchester fortgesponnen wird – das eindringliche Werben um die befreiende Annahme von Gottes Gnadenbund sprengt hier alle formalen Konventionen. Der nun wieder als vertrauter Kantionalsatz mit Sopranmelodie gearbeitete Schlusschoral weist trotz seiner altertümlichen Strenge einen besonders fliessenden Charakter auf. Mit der deutenden Gleichsetzung von Wasser und Blut in einer Tropfenfigur des Altes greift er an versteckter Stelle das Leitthema der Kantate nochmals auf.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Diese Kantate zum Fest Johannes des Täufers ist eine Choralkantate. Als Vorlage diente dem unbekannten Dichter Martin Luthers 1524 entstandenes Lied «Christ unser Herr zum Jordan kam». Von den sieben Strophen des Liedes wurde die erste und die letzte wörtlich übernommen, während aus jeder der fünf Mittelstrophen ein Rezitativ oder eine Arie entstand. Das Lied trägt den Titel: «Ein geistlich Lied von unsrer heiligen Taufe, darin fein kurz gefasst: was sie sei? wer sie gestiftet habe? was sie nütze? usw.» Die Kantatendichtung hält sich eng an Luthers Text und nimmt nicht speziell Bezug auf die Evangelienlesung dieses Tages aus Lukas 1 (Geburt des Täufers und Lobgesang des Zacharias).

1. Chor

Christ unser Herr zum Jordan kam

nach seines Vaters Willen,

von Sankt Johanns die Taufe nahm,

sein Werk und Amt zu erfüllen;

da wollt er stiften uns ein Bad,

zu waschen uns von Sünden,

ersäufen auch den bittern Tod

durch sein selbst Blut und Wunden;

es galt ein neues Leben.

1. Chor

Das gewichtigste Stück der Kantate bildet der Eingangschor mit der archaischen Choralmelodie im Tenor. In einem bewegten Bassmotiv kann man die Wellen des Jordan erkennen, ebenso in den überschäumenden Figuren der Solovioline, die immer wieder das Orchester überglänzen. Mit diesen flutenden Motiven kombiniert Bach von Beginn an einen punktierten Rhythmus in der Art einer königlichen Auftrittsmusik.

Die wörtlich übernommene erste Strophe des Lutherliedes erinnert an die Taufe Jesu durch Johannes. Dieser wollte es ihm zunächst wehren, weil zuerst er es nötig habe, von Jesus getauft zu werden. Doch Jesus entgegnete: «Lass es jetzt zu; denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen» (Matthäus 3, 15).

2. Arie (Bass)

Merkt und hört, ihr Menschenkinder,

was Gott selbst die Taufe heisst!

Es muss zwar hier Wasser sein,

doch schlecht Wasser nicht allein.

Gottes Wort und Gottes Geist

tauft und reiniget die Sünder.

2. Arie

Die herabstürzenden Läufe im Cello malen anschaulich das Giessen des Taufwassers. Der Text der Bass-Arie hält sich eng an die zweite Liedstrophe. Im «Kleinen Katechismus» schreibt Luther: «Die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser; sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort verbunden.»

3. Rezitativ (Tenor)

Dies hat Gott klar

mit Worten und mit Bildern dargetan,

am Jordan liess der Vater offenbar

die Stimme bei der Taufe Christi hören;

er sprach: Dies ist mein lieber Sohn,

an diesem hab ich Wohlgefallen,

er ist vom hohen Himmelsthron

der Welt zugut

in niedriger Gestalt gekommen

und hat das Fleisch und Blut

der Menschenkinder angenommen;

den nehmet nun als euren Heiland an

und höret seine teuren Lehren!

3. Rezitativ

Die Gedanken der dritten Liedstrophe mit den Anspielungen auf die Taufe Jesu durch Johannes sind in diesem Rezitativ enthalten. Wörtlich zitiert wird die Stimme aus dem Himmel: «Dies ist mein lieber Sohn.»

4. Arie (Tenor)

Des Vaters Stimme liess sich hören,

der Sohn, der uns mit Blut erkauft,

ward als ein wahrer Mensch getauft.

Der Geist erschien im Bild der Tauben,

damit wir ohne Zweifel glauben,

es habe die Dreifaltigkeit

uns selbst die Taufe zubereit’.

4. Arie

Nach der Taufe habe Jesus den Geist Gottes «wie ein Taube» auf ihn herabschweben sehen. Luther ist es wichtig, dass die Taufe trinitarisch verstanden wird. In seinem Lied heisst es, der Heilige Geist sei gekommen «in Taubenbild verkleidet, dass wir nicht sollen zweifeln dran, wenn wir getaufet werden, all drei Person getaufet han». Es sind drei Oberstimmen, die über einer selbständig geführten Basslinie sich «trinitarisch» vereinigen: 2 Soloviolinen und der virtuos geführte Tenor. Dazu kommen der belebte Dreierrhythmus (9/8 und 3/4-Takt) und eine Dreiteilung der Form (A A’ A’’).

5. Rezitativ (Bass)

Als Jesus dort nach seinen Leiden

und nach dem Auferstehn

aus dieser Welt zum Vater wollte gehn,

sprach er zu seinen Jüngern:

Geht hin in alle Welt und lehret alle Heiden,

wer gläubet und getaufet wird auf Erden,

der soll gerecht und selig werden.

5. Rezitativ

Dieses Rezitativ nimmt wie Luthers fünfte Strophe die Worte Jesu an die Jünger aus Markus 16, 15–16 auf: «Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium allen, die erschaffen sind! Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden; wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verurteilt werden.»

6. Arie (Altus)

Menschen, glaubt doch dieser Gnade,

dass ihr nicht in Sünden sterbt,

noch im Höllenpfuhl verderbt!

Menschenwerk und -heiligkeit

gilt vor Gott zu keiner Zeit.

Sünden sind uns angeboren,

wir sind von Natur verloren;

Glaub und Taufe macht sie rein,

dass sie nicht verdammlich sein.

6. Arie

Die sechste Strophe in Luthers Lied handelt vom Schicksal derer, die nicht gläubig geworden sind und verurteilt werden. Der Librettist schickt eine herzliche Einladung voraus: «Menschen, glaubt doch dieser Gnade!» Denn nur sie kann den schuldverhafteten Menschen retten. Bach variiert die

bekannten Satzmodelle immer wieder. In dieser Alt-Arie zum Beispiel setzt zuerst die Singstimme ein und das zu erwartende Instrumentalvorspiel folgt erst danach. Stichworte wie «Sünde» und «Höllenpfuhl» evozieren beissende Chromatik.

7. Choral

Das Aug allein das Wasser sieht,

wie Menschen Wasser giessen,

der Glaub allein die Kraft versteht

des Blutes Jesu Christi,

und ist für ihm ein rote Flut

von Christi Blut gefärbet,

die allen Schaden heilet gut,

von Adam her geerbet,

auch von uns selbst begangen.

7. Choral

Die letzte Strophe des Liedes bildet im schlichten Kantionalsatz eine Zusammenfassung von Luthers Gedanken über Taufe und Glaube, Sünde und Gnade.

Hardy Ruoss

«Von der Torheit verstehen zu wollen und der unverhofften Nähe Gottes»

Taufe, Vergebung der Sünden, das Blut Christi, der Glaube sind wesentlich für das christliche Selbstverständnis. Sie wollen immer wieder aufs Neue hinterfragt und erklärt werden. Bei der Auswahl der Texte, die seinen Kantaten zugrunde liegen, hat Bach das ewige Zweifeln als Triebfeder des Christen-Lebens und Thema des Gottesdienstes gleichermassen bedacht. Doch gerät, wer den Text der Kantate «Christ unser Herr zum Jordan kam» verstehen will, nicht selten in die Untiefen der Torheit zu glauben, verstanden zu haben oder verstehen zu können. Dabei ist Gott näher als wir es vermuten.

Was Bachs Kantate «Christ unser Herr zum Jordan kam» erzählt, ist im Grunde genommen eine einfache Geschichte. Jesus kommt zum Fluss Jordan; er steigt ins Wasser und wird von Johannes getauft. Eine Stimme vom Himmel spricht, und was sie sagt, kann so zusammengefasst werden: Dies ist mein lieber Sohn; nehmt ihn an als euren Heiland und hört hinfort auf seine Lehren. Abschliessend schwebt eine Taube herab und bleibt über dem Gruppenbild stehen.

Das wird uns erzählt. Und es bedarf – für dieses Bild – vorerst keiner weiteren Erklärung, so einsichtig erscheint es uns. Von anderen Dingen aber ist freilich auch die Rede in diesem Kantatentext: vom Sakrament der Taufe, vom Blut Christi, von der Erbsünde, vom Heil aus dem Glauben. Das nun, so wurde mir bei der Begegnung mit der Kantate klar, bedarf durchaus näherer Erklärung. Und so suchte ich Klärung zuerst bei Martin Luther und schlug seinen «Kleinen Katechismus» auf. Ich fand nicht nur eine Antwort, sondern gleich auch noch die dazu passende Frage, die mich bewegte: «Was giebt oder nützet die Taufe?» So fragt Luther, und er antwortet gleich selber:«Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöset vom Tode und Teufel und giebt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheissung Gottes lauten.»

Das nun kam mir, einem getauften Christen, hier und heute doch recht seltsam vor. Die Worte hört ich wohl, allein, sie kamen aus weiter Ferne: Sünde, Tod und Teufel; Wort Gottes, Verheissung und ewige Seligkeit. Und die Worte blieben mir fern, trotz Anklängen an frühen Religionsunterricht und spätere Begegnungen mit Texten der Bibel und mit Werken sakraler Kunst. Und so musste ich erkennen: Luther, der Theologe, konnte es nicht richten. Da erinnerte ich mich daran, dass Gott sich vielleicht genau für solche Fälle auch ein paar Dichter hält. Und so fand ich zu Johann Peter Hebel (1760–1826). Der alemannische Dichter und populäre Kalendermann des «Rheinischen Hausfreundes» hatte es immerhin einmal unternommen, zwischen Bibel und Literatur, zwischen dem Wort Gottes und unsereinem Mit seinen «Biblischen Geschichten» (1824) eine Brücke zu schlagen. Ähnlich wie Luthers «Kleiner Katechismus» waren diese Nacherzählungen vor allem für die religiöse Unterweisung von Kindern gedacht. Doch das konnte mich nicht abschrecken. Mit ihrer strahlenden Sprachkraft – einer wunderbaren Mischung aus Luthers Deutsch und Hebels alemannischer Umgangssprache – würden sie wohl auch andern heimleuchten, die guten Willens sind.

Tatsächlich geht es bei Johann Peter Hebel weniger theologisch, dafür aber sehr anschaulich und verständlich zu und her. Denn Johannes, der Jesus tauft, erklärt gleich selber, was es mit dem Sakrament auf sich habe; und er muss es schliesslich wissen. Die Taufe nämlich führe, so Johannes, «zur Besserung des Gemüts» und «zur Umkehr von der Sünde zu Gott». Darunter konnte ich mir nun immerhin etwas vorstellen, nämlich den Frieden mit sich selber und – wenn nicht mit der Welt, so doch immerhin – mit Gott. Eine Art Übereinstimmung also zwischen meinem Verhalten und dem, was mir mein Gewissen aufträgt. Wie aber wäre zu diesem inneren Frieden zu finden? Hebel, der Erzähler, lässt natürlich gleich ein paar Kronzeugen aus jenen fernen Tagen gegenwärtig werden und Leute aus dem Volk auftreten, die eben genau diese Frage stellen, die auch mich umtreibt: Was ist zu tun? Und Johannes antwortet: «Wer zwei Röcke oder Überfluss in Speise hat, der gebe dem, der nicht hat.» Und den Zollbeamten rät Johannes: «Fordert nicht mehr, als euch gesetzt ist.» Schliesslich wollen auch die Soldaten wissen, wie denn diese verheissene «Besserung des Gemüts» und die «Umkehr von der Sünde zu Gott» zu erreichen seien. Und Johannes antwortet: «Tut niemand Gewalt noch Unrecht, und lasset euch begnügen an eurem Sold.»

Der Weg der Umkehr und der Weg vor der Umkehr

Da Johann Peter Hebel, in seiner Geschichte von der Taufe im Jordan, mit klugen Kindern rechnet, lässt er Johannes gleich auch noch beifügen, dass schon aus diesen drei Exempeln leicht zu ersehen sei, was der Mensch ganz allgemein «in seinem Stand, Amt, Beruf zu tun und zu lassen habe». Wer diesen Forderungen nach Mass, Eigenverantwortung und Solidarität mit den Schwächeren – so würde sich Hebel wohl heute ausdrücken – nicht nachkommt, kommt nicht davon mit billigen Entschuldigungen. Da nützen weder – so spricht Johannes – «leere Einbildung» noch «schöne Reden und abgelernte Gebete». Wiederum ins Heutige übersetzt: Wer gegen die Gebote der Menschlichkeit verstösst, wird sich nicht herausreden mit Arroganz, Rhetorik oder PR-Allüren. Denn Busse tun heisst – so einfach ist das bei Hebel: «Werke der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit» tun. Damit war mir nun doch ein Weg eröffnet zum Kantatentext, genauer zur Bass-Arie, die da lautet:

«Merkt und hört ihr Menschenkinder,

was Gott selbst die Taufe heisst!

Es muss zwar hier Wasser sein,

Doch schlecht Wasser nicht allein.

Gottes Wort und Gottes Geist

Tauft und reiniget die Sünder.»

Soweit, so gut, was den Weg der Umkehr betrifft. Was aber ist mit dem Weg vor der Umkehr? Immerhin ist es ja dieser Weg, der ins ewige Verderben des «Höllenpfuhls» führt, wie der Kantatentext anschaulich verheisst. Wo der «Höllenpfuhl» ist, da ist der Teufel nicht weit, dachte ich. Bald darauf war ich freilich in ganz andere als biblische Geschichten vertieft. Die erzählten von einem Zeitgenossen Luthers, einer realen Gestalt, die damals ebenso faszinierte, wie sie Furcht und Schrecken einjagte: Vom Wundheiler, Astrologen, Wahrsager, Alchimisten, Schwarzkünstler Georg Johann Faust (ca. 1480–1540), der nebst alledem auch noch Doktor der Theologie war.

Das Volksbuch mit der «Historie von Doktor Johann Faust» (1587), erzählt von diesem Mann, der zum Mythos wurde. Bis heute gilt er aufgeklärten Geistern als Muster modernen Sündenfalls, als Inbegriff menschlicher Hybris. Er verkörpert in der Neuzeit, was, wie es in der Kantate heisst, mit dem «Schaden (….) von Adam her» – auch – gemeint sein könnte. Und mit seinem Leben und Streben bezeugt er, was es mit der so genannten Erbsünde weitab von Bibel und Gott – auch – auf sich haben könnte. Unser Doktor Faust nämlich, begabt mit einem «gelehrigen und geschwinden Kopf», daneben aber auch «unbesonnen und hoffärtig», wie das «Volksbuch» hervorhebt, kennt nur ein Ziel: Er will alles, und zwar subito: Alles Wissen, alle Lust und alle Macht dieser Welt. Und er erreicht alles – mit Hilfe des Teufels und um den Preis seiner Seele, die er dafür der Hölle vermacht. Anders als in Goethes späterer Nachdichtung, wo Faust zu guter Letzt vor der ewigen Verdammnis gerettet wird, muss der Faust aus dem Volksbuch auch tatsächlich seinen Tribut entrichten. Er fährt zur Hölle, und nicht ohne einen gewissen Respekt hören wir ihn bekennen: «Ich habs also wollen».

Allmachtsphantasien

Um aber seine ungezügelte Allmachtsphantasie umzusetzen, braucht er nebst dem Teufel auch ganz diesseitige Verbündete, Strategien und Tricks. Er verliess sich deshalb, so lesen wir, auf «seinesgleichen, die gingen um mit Chaldäern, persischen, arabischen und griechischen Wörtern, Figuren, Formeln, Konjurationen, Interaktionen und wie immer solche Formen der Beschwörung und Zauberei genannt werden mögen. Und diese aufgezählten Sachen waren lauter Dardanische Künste, Nigromantien, Zaubersprüche, Giftmischereien, Orakel, Beschwörung und wie immer man solche Bücher, Wörter, Begriffe meinen mag. Das gefiel Dr. Faust wohl, er spekulierte und studierte Tag und Nacht darin, (…) ward ein Weltmensch und wollte kein Theologe mehr sein.»

Faust – der Mythos seiner Zeit: Einer, der alles will und nicht nur mit dem Wasser der Taufe, sondern gleich auch noch mit allen Wassern der Schwarzkunst gewaschen ist. Faust – der Mythos unserer Zeit: Einer, von dem wir täglich in allen Zeitungen lesen, etwa so: Dr. Faust verliess sich auf seinesgleichen, auf Jerôme Kerviel, Kweku Aboli und Bernard Madoff und wie immer solche Beschwörer und Zauberer genannt werden mögen. Und diese gingen um mit Hedgefunds, Derivaten, Euro-Bonds und Coco-Bonds, mit strukturierten Produkten, goldenen Fallschirmen, Rettungsschirmen und wie immer solche Formen der Beschwörung und Zauberei genannt werden mögen. Das gefiel Dr. Faust wohl, er spekulierte und studierte Tag und Nacht darin, und ward ein Weltmensch.

So weit hatte ich es also, über einen Kantatentext reflektierend, inzwischen gebracht. Ich ermahnte mich zur Umkehr und liess Faust dort zurück, wo ich inzwischen angekommen war: im Dunkeln. Denn nichts Anderes ist die Hölle gemäss Mephistopheles, nämlich «eine Finsternis (…), worinnen nichts anderes zu finden ist als Nebel, Feuer, Schwefel, Pech und anderer Gestank. So können wir Teufel auch nicht wissen, in welcher Gestalt und Art die Hölle geschaffen ist (…).» Trotz der Laterne meiner Aufgeklärtheit war hier also weiter nichts mehr zu sehen als Finsternis. Und vielleicht wäre ich immer noch nicht weitergekommen, wäre da nicht aus heiterem Himmel ein Schiff gekommen, auf dem ich in guter Gesellschaft auf und davon segelte. Es war das «Narrenschiff» des Sebastian Brant (1457–1521), unterwegs nach «Narragonien», ins Narrenparadies. Die satirische Dichtung des Luther-Zeitgenossen erschien zur Fasnachtszeit 1494 in Basel und wurde bald zum Bestseller in ganz Europa. Kein Wunder: Man muss sich beim Lesen schon blind und taub stellen, um unter der Hundertschaft von Närrinnen und Narren, die das Schiff bevölkert, nicht einen Verwandten wieder zu erkennen oder eine nahestehende Bekannte zu entdecken. Menschlich, allzu menschlich nämlich tritt uns dieses Narrenvolk entgegen, geleitet von Einbildung und Überheblichkeit, gefangen in Unbedarftheit und Dummheit, getrieben von Anmassung und Grössenwahn. «Nosce te ipsum» – «erkenne dich selbst», rufen sie uns zu, die wir längst schon selber zu den Passagieren, wenn nicht gar zur Mannschaft dieses Narrenschiffs gehören.

Ich fühlte mich beim Lesen des Narrenschiffs sehr wohl und wärmstens aufgehoben in dieser Gesellschaft, und wer weiss, vielleicht würde ich noch immer gen Narragonien segeln, wenn ich nicht auf einen Bruder im Geiste getroffen wäre, der mich herausriss aus dem literarischen Trip. Er sass ganz vorne und war – bestimmt nicht zufällig – gut sichtbar postiert auf dem Bug des Schiffes. Es war – ja, es war tatsächlich der Büchernarr. Und der rief mir zu:

«Dass ich vornan sitz in dem Schiff,

Das hat fürwahr besondern Griff;

Ohn Ursach ist das nicht gekommen:

Auf Bücher stellte ich mein Frommen.

(…)

Denn es genügt schon meinem Sinn,

wenn ich umringt von Büchern bin.»

Die Nähe Gottes

So war ich unversehens von den heilenden Wassern des Jordans ins tückische Meer des Unverstands geraten. Die Bücher hatten mich zum Narren gemacht und damit endgültig zum Untertan der mächtigsten Herrscherin über diese Erde: der Torheit. Erasmus von Rotterdam (1466–1536), auch er ein Zeitgenosse Luthers, getaufter Christ und gläubiger Humanist, erweist ihr, der wahren Königin der Welt, alle Ehre in seinem «Lob der Torheit» (1509). Sie nämlich, die Torheit, sei es, die uns glauben mache, dass wir das Leben verstehen und die Welt – damit auch die Bibel? – begreifen könnten. Sie sei verantwortlich für unsere Utopien und für den Optimismus; die uns am Suchen und Streben, also am Leben erhielten.

Wo aber blieb da Gott, der Schöpfer, der doch letztlich auch diese Torheit zu verantworten hätte und zuständig wäre für die Narren allesamt? Kurt Marti (*1921), der Berner Zeitgenosse, Dichter und Theologe zugleich, hat die Frage prägnant formuliert. In drei Zeilen und sechs Wörtern hat er in einem literarischen Aperçu, gleichsam nebenbei, auch die Antwort auf die Frage gegeben:

«Wozu

dich suchen?

wir: deine verstecke»

Vielleicht hält Gott sich tatsächlich einige Dichter und Dichterinnen, dachte ich da, und war so schliesslich doch noch bei mir angekommen. Damit aber sind auch wir angekommen. Meine Reflexion endet mit Martin Luther, der uns nun, vereint mit Johann Sebastian Bach, in der Kantate wieder begegnen wird. Kaum hatte ich nämlich Kurt Martis Buch weggelegt, hatte ich auch schon Luthers «Tischreden» in den Händen. Und wir alle werden nichts mehr beifügen wollen, wenn er uns in einer dieser Reden wissen lässt: «Der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes eine ist die Musica. (…) Die Noten machen den Text lebendig. Und sie verjagt den Geist der Traurigkeit, wie man am Könige Saul siehet (…).»