Du wahrer Gott und Davids Sohn

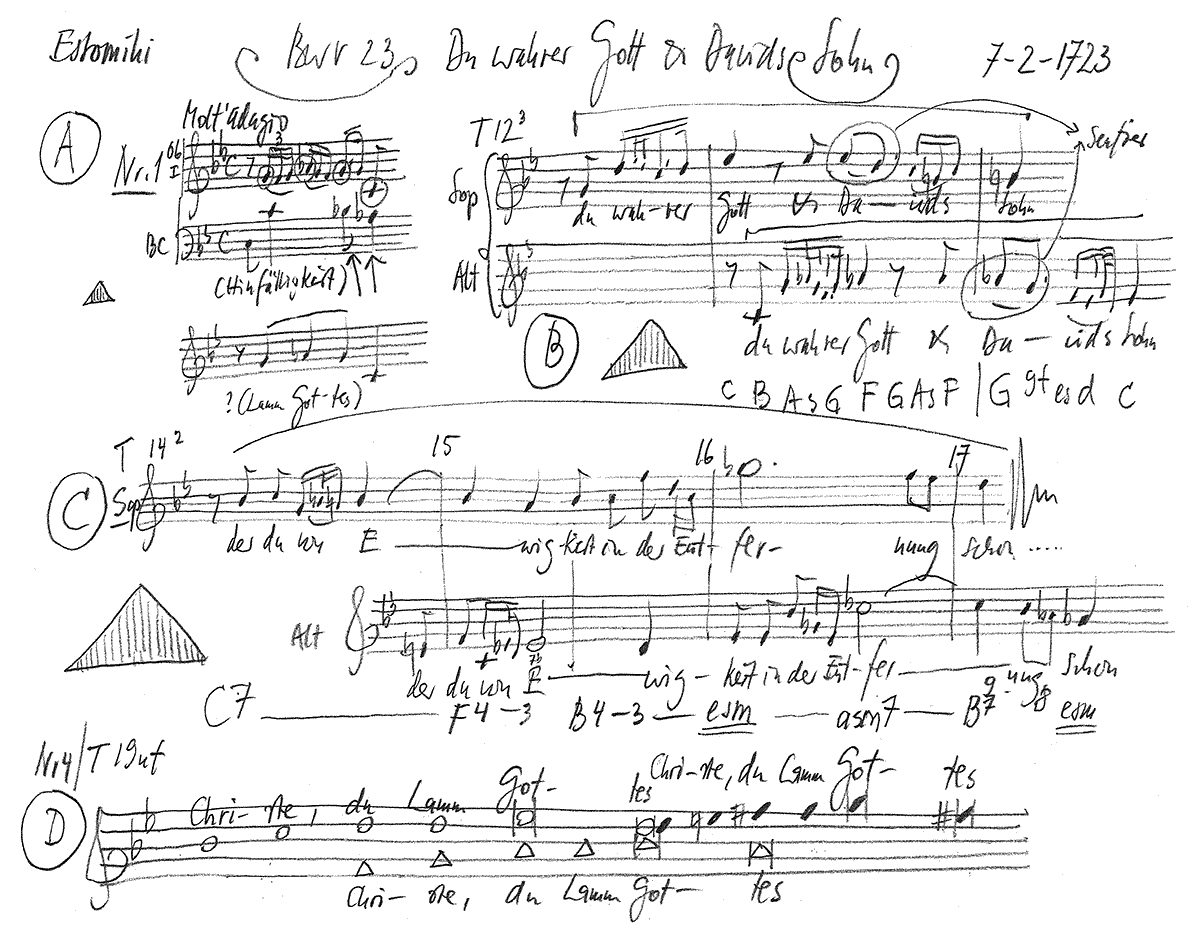

BWV 023 // zu Estomihi

Fassung in c-moll, für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Oboe I+II, Fagott, Streicher und Continuo

Im Evangelium des Sonntags Estomihi (Lukas 18, 31– 43) steht zunächst die Ankündigung Jesu, dass er jetzt mit seinen Jüngern nach Jerusalem hinaufziehe, wo sich seine Passion vollenden werde. Daran schliesst sich der Bericht von der Heilung eines Blinden an. Auf diesen Bericht nimmt die Kantate Bezug und wendet einzelne Züge auf den gegenwärtigen Christen an. Mit dieser (und einer weitern) Kantate, einem wahren Meisterwerk, hat sich Johann Sebastian Bach am 7. Februar 1723 den Leipzigern als Thomaskantor empfohlen und nach einigem Hin und Her die Stelle schliesslich auch bekommen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Leonie Gloor, Guro Hjemli, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Olivia Heiniger, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Clemens Flämig, Manuel Gerber

Bass

Matthias Ebner, Fabrice Hayoz, Philippe Rayot

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi, Ildiko Sajgo, Olivia Schenkel, Marjolein Streefkerk, Livia Wiersich

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Konrad Hummler

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

13.03.2009

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-3

Unbekannt

Textdichter Nr. 4

Agnus Dei, Deutsch von Martin Luther

Erste Aufführung

Sonntag Estomihi,

7. Februar 1723

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arie (Duett)

Du wahrer Gott und Davids Sohn,

der du von Ewigkeit, in der Entfernung schon,

mein Herzeleid und meine Leibespein

umständlich angesehn, erbarm dich mein.

Und lass durch deine Wunderhand,

die so viel Böses abgewandt,

mir gleichfalls Hülf und Trost geschehen!

1. Arie (Duett)

Christus wird als «wahrer Gott und wahrer Mensch» angerufen; nach der Überlieferung wird der Messias aus dem Geschlecht Davids kommen. Wie es in Psalm 139, 16 heisst, kennt Gott die Menschen von Ewigkeit her und hat sie «umständlich», d.h. «alle Umstände umfassend», eingehend und genau angesehen.

Schon der erste filigrane Satz, mit einer schwebenden Rhythmik und inniger, kanonischer Verflechtung der Stimmen (zwei Oboen, zwei Gesangsstimmen und das Basso Continuo) zeigt Bach als Könner erster Güte.

2. Rezitativ (Tenor)

Ach! gehe nicht vorüber,

du aller Menschen Heil

bist ja erschienen,

die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen.

Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil;

ich sehe dich auf diesen Wegen,

worauf man

mich hat wollen legen,

auch in der Blindheit an.

Ich fasse mich

und lasse dich

nicht ohne deinen Segen.

2. Rezitativ

Der Blinde «sieht» im Glauben Christus als Erlöser, der von sich gesagt hat, dass die Kranken und nicht die Gesunden des Arztes bedürfen (Markus 2, 17). Wie der Stammvater Jakob ringt er mit Gott: «Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn» (1. Mose 32, 26).

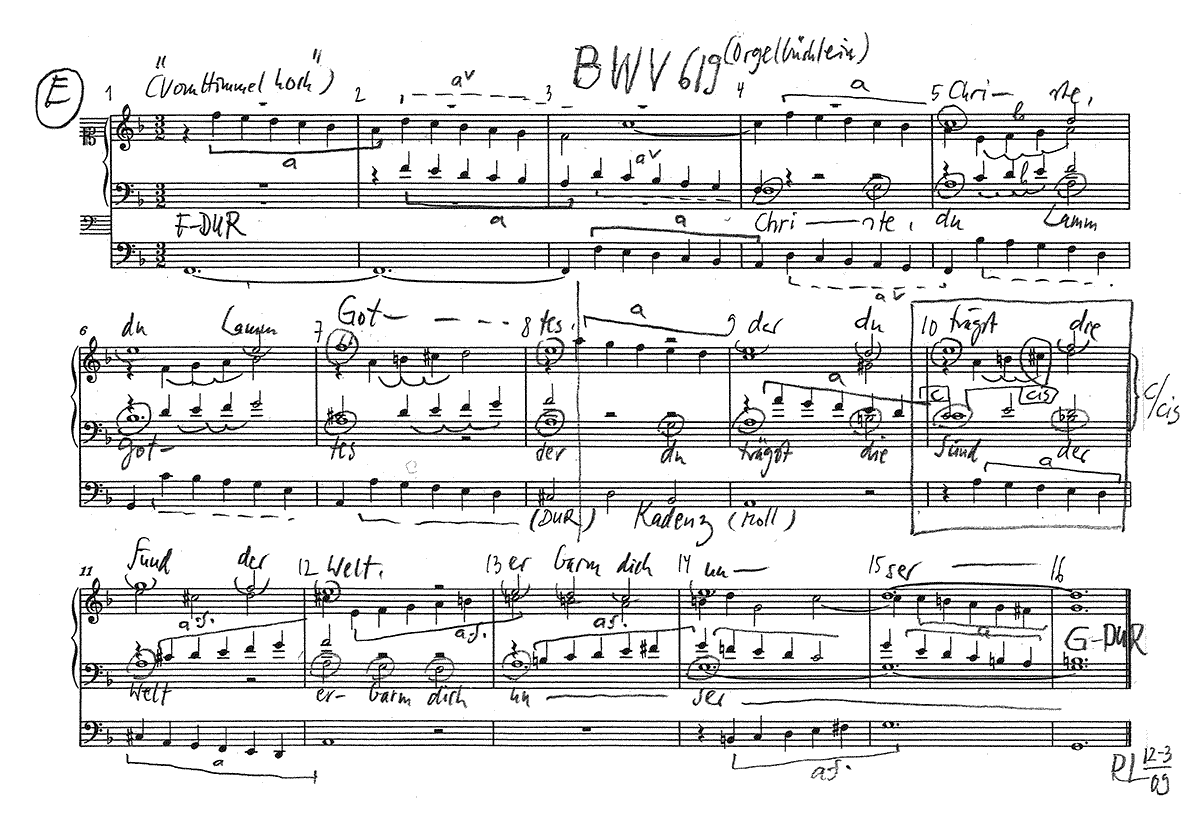

Bach setzt eine weitere Deutungsdimension hinzu, indem er die Oboen und die erste Violine unabhängig von der Gesangsstimme in langen Notenwerten den Choral «Christe, du Lamm Gottes» vortragen lässt.

3. Chor (mit Tenor und Bass)

Aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich,

solo

und die meinen sonderlich,

tutti

aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich,

solo

Gib denselben Kraft und Licht,

laß sie nicht

immerdar in Fünsternüssen.

tutti

Aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich.

solo

Künftig soll dein Wink allein

der geliebte Mittelpunkt

aller ihrer Werke sein.

tutti

Aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich,

solo

bis du sie einst durch den Tod

wiederum gedenkst zu schliessen.

tutti

Aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich,

3. Chor

«Aller Augen» warten auf Gott und seine Gaben (Psalm 145, 15), aber die Augen des Blinden warten ganz besonders und wollen auf die Weisungen Gottes achten.

Das Warten drückt sich musikalisch in einer Rondostruktur aus, in dem vom Chor vorgetragenen und mehrfach wiederkehrenden Teil («Aller Augen warten, Herr»), der in der Art eines ruhigen Tanzsatzes daher kommt.

4. Choral

Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst die Sünd der Welt,

erbarm dich unser!

Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst die Sünd der Welt,

erbarm dich unser!

Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst die Sünd der Welt,

gib uns dein’ Frieden! Amen.

4. Choral

Der Schlusschoral, dessen Melodie bereits im Rezitativ Nr. 2 als instrumentale Oberstimme erklungen ist, nimmt die Bitte um Erbarmen des Blinden nochmals auf und erinnert an die Leidensankündigung Jesu aus dem ersten Teil des Evangeliums.

Konrad Hummler

«Gottes Tod ist die Geburt des freien, selbstverantwortlichen Menschen»

Was uns das institutionalisierte Christentum seit 2000 Jahren verpassen liess.

Es gab in meinem Elternhaus eine Kinderbibel, grossformatig, schwer, mit goldenen Lettern und schwarz glänzend laminiertem Leinendeckel, illustriert mit Bildern, die ihren Mangel an Farbe – es muss sich um Stahlstiche oder geätzte Zeichnungen gehandelt haben – durch Dramatik und handfeste Körperlichkeit kompensierten. Aus diesem so anziehenden wie auch beängstigenden Buch hatte die ältere Schwester dem jüngeren Bruder vorzulesen, wenn die Eltern abends nicht zu Hause waren, was wegen der politische Tätigkeit meines Vaters nicht selten der Fall war. Meine Lieblingslektüre betraf Matthäus Kapitel 1, Verse 2–16: «Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judas und seine Brüder, Judas zeugte Perez und Serach mit Tamar (…)» und so weiter.

Ich wusste zwar damals noch nicht, was dieses wiederholt verwendete worte «zeugen» bedeutete, fand es aber irgendwie spannend, zumal es mir meine Schwester auch auf mein insistierendes Fragen hin nicht erklären wollte und sich auch bei ausführlichster Recherche keine entsprechende Illustration finden liess. Mit der kombinatorischen Begabung, die jedem kleinen Jungen in diesen Dingen zur Verfügung steht, merkte ich dann aber doch bald, dass es hier um Abstammung, um Vaterschaft, um Herkunft ging, und ich merkte auch, dass dieser Versuch eines Nachweises der lückenlosen Familiensukzession just an der entscheidenden Stelle, bei Josef in Vers 16 nämlich, ins Stocken, ja mehr noch: in offenkundigen Widerspruch zur Weihnachtsgeschichte mit dem wundersamen Besuch eines Engels bei der Jungfrau Maria, geriet.

Damit war bei mir schon sehr früh der Grundstein für ein Religionsverständnis gelegt, das seine Gewissheiten nicht aus bestreitbaren oder in sich widersprüchlichen Quasifakten bezieht. Ich kann nichts mit einem Gott anfangen, dessen Dasein und wesen vom Weg abhängt, den Spermien aus den Zeugungsapparaten von wüstensöhnen in die Gebärmutter ihrer mehr oder weniger legalen Gattinnen zurückgelegt haben oder auch nicht. «Davids Sohn» lässt mich kalt, oder vielleicht noch zutreffender: regt widerstand in mir, weil dahinter ein ganz und gar völkisches und patriarchalisch begründetes Gottesverständnis steht, wie es uns eigentlich bei der Lektüre des ganzen Alten Testaments bedrängt. Ein Gottesverständnis, das nicht einbezieht, sondern vielmehr systematisch ausschliesst. was soll ich anfangen mit einem Gott, der Kain verwirft, der Esau benachteiligt, der Ismael in die Wüste schickt, der die Kanaaniter und die Hetiter und die Amoriter und die Perissiter und die Chiwwitter und die Jebusiter ihrer Stammlande berauben lässt, der die Philister, je nach dem Gusto der Israeliten für «ihren» Gott, obsiegen oder verlieren lässt, der selbst in den bewegendsten Texten wie Psalm 139 gefragt wird: «Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, / sollten mich nicht ekeln, die sich gegen dich auflehnen? / Ich hasse sie mit glühenden Hass, / auch mir sind sie zu Feinden geworden.»

Wer nebst allen zugegebenermassen immer aufs Neue beglückenden Sonntagsschulgeschichten über Sarah, Rebekka, Jonas und Samuel sich den ganzen grossen Rest des Alten Testaments zu Gemüte führt, ist dankbar, dass es bei diesem ersten Teil der Bibel nicht geblieben ist, und froh darüber, dass die Sache mit der Abstammung von Davids Sohn dermassen im Unklaren geblieben ist. Dennoch: Es ist keine Heilsgeschichte, die uns im Alten Testament vorgeführt wird, sondern eine Abfolge von unendlich viel Not und Leid. Das fast unablässige Blutbad wird monokausal mit dem immer wieder erfolgenden Abrücken des Volkes Israel von seinem einzigen Gott erklärt, dessen Liebe zu seinem Volk darin besteht, es durch manifeste Strafen wieder an sich zu binden. Ganz zu Beginn der Tragödie lässt er es, abgesehen von einem ganz kleinen Rest zur Rettung der Art, kläglich ersaufen, und mit ihm alle unschuldigen Lebewesen, die nicht in der Arche der göttlichen Aktion pro specierara Platz gefunden hatten.

Die Gefahr des allmächtigen Gottes

Wenn wir uns erleichtert sagen, dass das nicht unsere Religiosität ist und sein kann, dann müssen wir aber gleichzeitig auch bedenken, dass kaum eine Religion über genau dieses Gottesbild hinausgekommen ist: Der Mensch, der durch seine Werke, sein Tun, Handeln und Unterlassen «seinem» Gott gefallen soll. Der Gott, der in seiner «Allmacht» – der Begriff «Allmacht» kommt im Kantatentext zweimal und mit Nachdruck vor – sich solchermassen in die Geschichte des Menschen einmischt, ja einspannen lässt. Sowohl die Idee, ein Volk dürfe kraft seiner mythisch begründeten Vergangenheit ein anderes Volk durch aggressive Ansiedelungen verdrängen, als auch der Wahn, im Zünden von um den eigenen Körper gelegten Dynamitgürteln verwirkliche sich Gottes Wille in der ultimativen Steigerungsform, entspringt der Vorstellung der Parteinahme Gottes für bestimmte menschliche Zielsetzungen. In diese grundlegende Kritik des Zionismus und des Islamismus ist aber auch das um das Neue Testament eigentlich bereicherte Christentum einzubeziehen. Es hat beinahe seit Anbeginn seiner Existenz in einer unübersehbar vielfältigen Abfolge von Kriegen, Verfolgungen, Folterungen, Verbrennungen zum blutigen Verlauf der Weltgeschichte beigetragen. Wohlverstanden immer im Namen Gottes, des Allmächtigen, dessen gnädiger Beistand zumeist von allen Kriegsparteien zugleich in Anspruch genommen wurde. Im Wesentlichen wurde durch das praktische Christentum die Blutspur des Alten Testaments aufgenommen und in eine Strasse der Not und Pein durch die Weltgeschichte und rund um den Globus verbreitert. Was nach den Anweisungen der Bergpredigt Freundes und Feindesliebe in die rohe Welt hätte bringen müssen, verstand nicht einmal, wenigstens ein Gleichgewicht zwischen caritas und violentia zu schaffen.

Die Allmacht Gottes, welch problematische Vorstellung! Nicht nur im angesprochenen Sinne, dass durch Tun und Unterlassen der Menschen diese Superhyperpower tätig wird, sondern auch und vor allem in dem Sinne, dass der Gang der Welt letztlich davon abhängen soll, ja dem Willen des Allmächtigen entspricht. Dann wäre es der Wille Gottes gewesen, dass Hitler zur Macht kam, dass keines der Attentate auf ihn gelang, dass auf sein Geheiss Millionen von Juden, darunter unschuldige Kinder, wie Ungeziefer behandelt und vernichtet wurden. Dann hätte es einem göttlichen Plan entsprochen, dass Stalin, ungehindert durch seine alliierten Freunde, Hitlers Vernichtungswerk im eigenen Land fortsetzen konnte. Mao Zedong hätte als Instrument des Höchsten sieben Millionen seiner chinesischen Genossen anlässlich der Kulturrevolution in den Tod getrieben. Gleiches liesse sich über Pol Pot in Kambodscha sagen. Ein allmächtiger Gott, der angesichts so eklatanter, unsinniger Gewalttaten nicht einschreitet – wollten wir ihn wirklich als höchste Autorität anerkennen?

Die Fiktion des göttlichen Eingreifens in die Weltgeschichte und in den Mikrokosmos des täglichen Zusammenlebens und in den Kleinstbereich unseres eigenen Lebens – diesem gelten ja die Stossgebete – ist in der Tat sehr problematisch. Sie entledigt den Menschen in letzter Konsequenz jeglicher Mit- oder Hauptverantwortung, entschuldigt letztlich jegliche grosse oder auch kleinere Schweinerei und ist mithin in jeder Hinsicht unmoralisch.

«Aller Augen warten auf Dich.» Auf wen sollen wir also warten? Gewiss nicht auf den parteiischen, zürnenden, liebenden Gott eines besonderen Wüstenvolks und auch nicht auf den Nachkommen aus Davids Schoss. Nicht auf den allmächtigen Weltenherrscher, der angesichts allen erlittenen und noch zu erleidenden Übels ein sehr blutrünstiger Gott sein müsste. Auf wen aber warten wir dann? Zweifelnd und verzweifelt müssten wir entweder nihilistisch aufgeben oder aber eine radikal andere Erwartung und Hoffnung aufbauen.

Evangelium als Emanzipation

Wir sollen sehend werden, lautet die Quintessenz des Gleichnisses nach Lukas 18. Vielleicht sollten wir einfach auch nur ein wenig besser schauen und zu verstehen versuchen. Nämlich das, was das Neue Testament im Wesentlichen ausmacht: den Tod Jesu, dieses schändliche und hilflose Ende des Gottessohns und das eklatante Nichteingreifen des allmächtigen Weltenherrschers. Mit der Hinrichtung Jesu und dem Faktum, dass «Blitze und Donner in Wolken verschwunden» blieben, stirbt ja nicht nur ein Wunderheiler und hervorragender Wanderprediger, sondern mit ihm stirbt Gott als eingreifender und allmächtiger Weltenherrscher, es stirbt die Idee des parteiischen und angeblich alles steuernden Gottes. Judas wird sich seiner Verantwortung gewahr und erhängt sich. Er hat als Erster die umwälzende Bedeutung des Evangeliums begriffen. Von Davids Sohn und vom wahren Gott bleibt nichts mehr als ein Leichnam, der von ein paar unentwegten Frauen betrauert wird.

Dann wäre Gott also tot. Ja, er ist tot, jener eingreifende, den Menschen belohnende und bestrafende Gott; er ist tot, der Gott, für den man Kriege führen und Selbstmordattentate ausüben soll; er ist tot, der Gott, in dessen Namen Menschen und Nationen andere unterwerfen dürfen. Verflucht sei, wer so im Namen des Herrn auftritt! Das ist das Evangelium: die grosse Befreiung des Menschen vom Joch des allmächtigen Eingreifers, die Befreiung des Menschen von Mitmenschen, die sich göttliche Berufung anmassen: Evangelium ist Emanzipation – mit allen Konsequenzen. Wo kein Weltendenker eingreift, darf Zufall herrschen. Wo Vorsehung keine Bedeutung hat, dürfen Glück und Pech die «Richtigen» oder die «Falschen» treffen. Und der Mensch darf, ja muss sich in diesem von schierer Ungewissheit geprägten Erdendasein mit all den ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Instrumenten behaupten. Sein Tun oder Lassen ist in hohem Masse relevant. Der Mensch ist in jeder Hinsicht verantwortlich.

Was aber bleibt dann vom Allmächtigen? worauf sollen aller Augen warten? Bleibt überhaupt noch etwas übrig? Ich meine: Ja! was bleibt, ist eben all das, was sich dem Greifbaren, dem Faktischen entzieht. wir nennen es Glauben. Das Senfkorn also, auf das sich Gott durch den Kreuzestod vorsätzlich reduziert. Die kaum mehr sichtbare, spürbare Kraft, die unter bestimmten Umständen aber zu erstaunlichem Wachstum und zu potenter Blüte heranwächst. Glauben steht jenseits von Steuern, Regeln, Eingreifen, Korrigieren; Glauben steht über der Geschichte, die ja nur eine Aneinanderreihung von zufällig entstandenen, von fahrlässig zugelassenen oder vorsätzlich gewollten Fakten ist.

In der Geschichte geht es vor allem um Macht. Der Mensch kann Macht ausüben. Macht heisst in der ultimativen Form Töten. Der Mensch kann töten und tut das auch regelmässig. Glaube betrifft hingegen die Überwindung des Todes, und gerade darin liegt, was wir als «allmächtig» bezeichnen könnten: jenseits aller menschlichen Macht, im unfasslich Grossen und Ewigen. Das Evangelium verheisst uns, dass dieses unfasslich Grosse und Ewige eine gnadenvolle, barmherzige Instanz sei, die alles richtet, das heisst in Ordnung bringt, was wir nicht richtig tun konnten oder wollten.

Wenn sich Glauben und Faktisches gegenseitig ausschliessen, so sind wir in unserem oft ja ziemlich schäbigen, mühseligen, traurigen Gang durch unser Leben auf dieser Erde doch nicht ohne transzendentale Präsenz alleingelassen in unserer Verantwortung für eine Welt, die ohne direktes Handeln und Eingreifen einer höheren Instanz funktionieren muss. Vorausgesetzt, wir glauben es, bzw. wir sind mit den dazu notwendigen transzendentalen Antennen bestückt, stehen uns Ahnungen und Zeichen zur Verfügung. Amplitude und Frequenzen mögen da ziemlich individuell sein und die Empfangsbereitschaft auch stimmungsabhängig, alles in allem ist Gottespräsenz auf jeden Fall sehr persönlicher Natur.

Ahnungen des Göttlichen

Mir fallen drei Ahnungen ein, aufgrund derer ich zu begreifen bereit bin, was das bedeuten könnte, wenn «gerichtet wird, das heisst in Ordnung gebracht wird, was wir selber nicht richtig tun konnten oder wollten».

Die erste Ahnung stellt sich ein, wenn ich, nach dem Höhepunkt der Anstrengung einer Bergtour, im warmen Sonnenlicht des frühen Nachmittags über Gipfel und Täler in die weite Tiefe blicke und eine Übereinstimmung von Körper, Geist, Natur und Himmel verspüre, wie sie nie und nimmer lediglich materiellen Ursprungs sein kann. Das ist dann der Moment, in dem man jauchzen möchte, so man es könnte, und dieses Jauchzen wäre das ehrlichste, weil wortlose Dankesgebet an den Schöpfer, der einem ein solches Übermass an Schönheit und ästhetischer Stimmigkeit zu Füssen legt.

Die zweite Ahnung tritt dann ein, wenn ich unvermittelt und völlig unverdient das erfahre, was im sogenannten Hohelied der Liebe, also im 1. Brief von Paulus an die Korinther, Kapitel 13, Verse 4–7, so unvergleichlich treffend beschrieben wurde: Langmut, wo ich Ungeduld verdient hätte, Verzeihung, wo ich Rache oder Strafe hätte erwarten müssen, Grosszügigkeit, wo eigentlich Erbsenzählen programmiert gewesen wäre – oder besser noch, wenn ich mich selbst entgegen aller vordergründigen Rationalität zu solchem nicht berechnenden Handeln getrieben sehe. Entgegenkommende oder praktizierte Liebe ist für mich eine die menschlichen Dimensionen regelmässig überschreitende Erfahrung, die Gnade der Ahnung einer noch viel umfassenderen, ultimativen Barmherzigkeit.

Ja, und die dritte Ahnung stellt sich dann bei mir selbstverständlich mit der Musik ein. Nämlich dann, wenn die spannungsvolle Übereinstimmung von Komposition und Ausführenden zu jener elektrisierenden Stimmung führt, in der man glaubt, dass ein Funke genügen würde, dass der Konzertsaal – oder die Kirche – vibrieren, beben, explodieren müsste. Dann, wenn das Publikum im gleichen Rhythmus wie die Musiker atmet, wenn es mitsingen, mitspielen, mittanzen möchte, dann, wenn der sogenannte Groove eine musikalische Metasphäre entstehen lässt, die niemand auf der Welt erklären, die man nur erleben kann.

Die Zeichen? Sie wurden uns durch das Evangelium gegeben. Das Wasser der Taufe sowie Brot und Wein des Abendmahls. Keine Schlange auf Säulen, keine brennenden Büsche, keine starren und toten Prophetenaugen, keine vielarmigen Schauergestalten. Keine nationalen Flaggen mit Haken und anderen Kreuzen darauf, auch keine mit Sternen jeglicher Couleur, keine ideologischen Schriften und Traktate, keine Konstellationen von Himmelskörpern, kein Morgenrot und keine auf- oder untergehende Sonne. Nichts dergleichen, sondern lediglich Wasser, Brot und Wein, also das, was wir jeden Tag brauchen, wenn wir uns waschen, wenn wir essen und wenn wir anständig trinken wollen. Die Reduktion der Zeichen auf das denkbar tiefste Niveau von alltäglichen Gebrauchsartikeln ist ein Abbild der Reduktion des Göttlichen auf das Senfkorn des Glaubens. Glaube wäre dann sozusagen ein immer zur Verfügung stehendes «Grundnahrungsmittel», das ohne besondere Exerzitien und ohne besondere Bewilligung und Patente, ohne Schlüssel Petri und ohne den Nachweis besonders tugendhaften Lebenswandels erhältlich ist. womit die Bitte um das «tägliche Brot» in einer vom Menschen verantworteten Welt wieder einen Sinn erhält.

Aus dieser Art Evangelium hätte eine über allen anderen Religionen stehende Universalreligion werden können, handelt es sich doch um eine Verallgemeinerung des Themas, welche die anderen Religionen nicht zu bekämpfen braucht, sondern sie zu Spezialfällen einer viel generelleren Gottesvorstellung macht – etwa so, wie Einsteins Relativitätstheorie Newtons Lehre der Schwerkraft nicht als falsch erklären musste, sondern sie lediglich auf den Platz eines Spezialfalls verwies. Alle wesentlichen geistigen Fortschritte der Menschheit beruhen nicht auf der Falsifikation des Bisherigen, sondern begründen ein neues, allgemeiner gültiges Prinzip, in welchem die alten Vorstellungen zu Spezialfällen werden.

Das Christentum hätte die Chance gehabt, aus dem Evangelium eine Relativitätstheorie des Religiösen zu machen. Die Reduktion des Göttlichen auf das Unbeweisbare, auf das lediglich Glaubbare, auf das winzige Senfkorn, die Erhebung des Göttlichen über die menschliche Weltgeschichte hinaus in den Bereich des wahrhaft Allmächtigen, der Auferstehung und der ultimativen Barmherzigkeit nämlich, die Emanzipation des Menschen zur Verantwortlichkeit für alles, was er tut oder unterlässt – das wäre eine echte Revolution gewesen. Es kam anders, wir wissen es. Das Christentum institutionalisierte sich rasch, und damit verriet es das Evangelium an Macht und Tod. Schlimmer noch: Es verlieh den Institutionen und ihren Agenten eine Pseudolegitimation, indem sich diese auf die eine oder andere Art auf «den Allmächtigen» berufen dürfen. Diese Anmassung ist in keiner Weise besser als jene des Selbstmordattentäters, der unbeteiligte Menschen in den Tod reisst. Es ist nämlich dieselbe Anmassung, dass der Mensch über das «Allmächtige» verfügen dürfe. Richtig verstandene Allmacht und Auferstehung sind in weite Ferne gerückt, und so müssen wir das Lamm Gottes weiterhin um Erbarmen bitten.

An sich hätten wir es in der Hand, 2000 Jahren irregeleiteter Menschheitsgeschichte ein Ende zu bereiten. Wir hätten es in der Hand, die Machtentfaltung und das Töten im Namen einer höheren Instanz zur haltlosen Vorstellung zu machen. Wir hätten es in der Hand, ein Evangelium anzunehmen, das mit Aufklärung, Evolutionstheorie und neusten neurologischen Erkenntnissen kompatibel wäre. Dann, ja dann brächten wir das Agnus Dei endlich dem näher, was wir alle so dringend bräuchten: Dona nobis pacem.