Aus tiefer Not schrei ich zu Dir

BWV 038 // zum 21. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt und Tenor, Vokalensemble, Posaune I–IV, Oboe I+II, Fagott, Streicher und Continuo

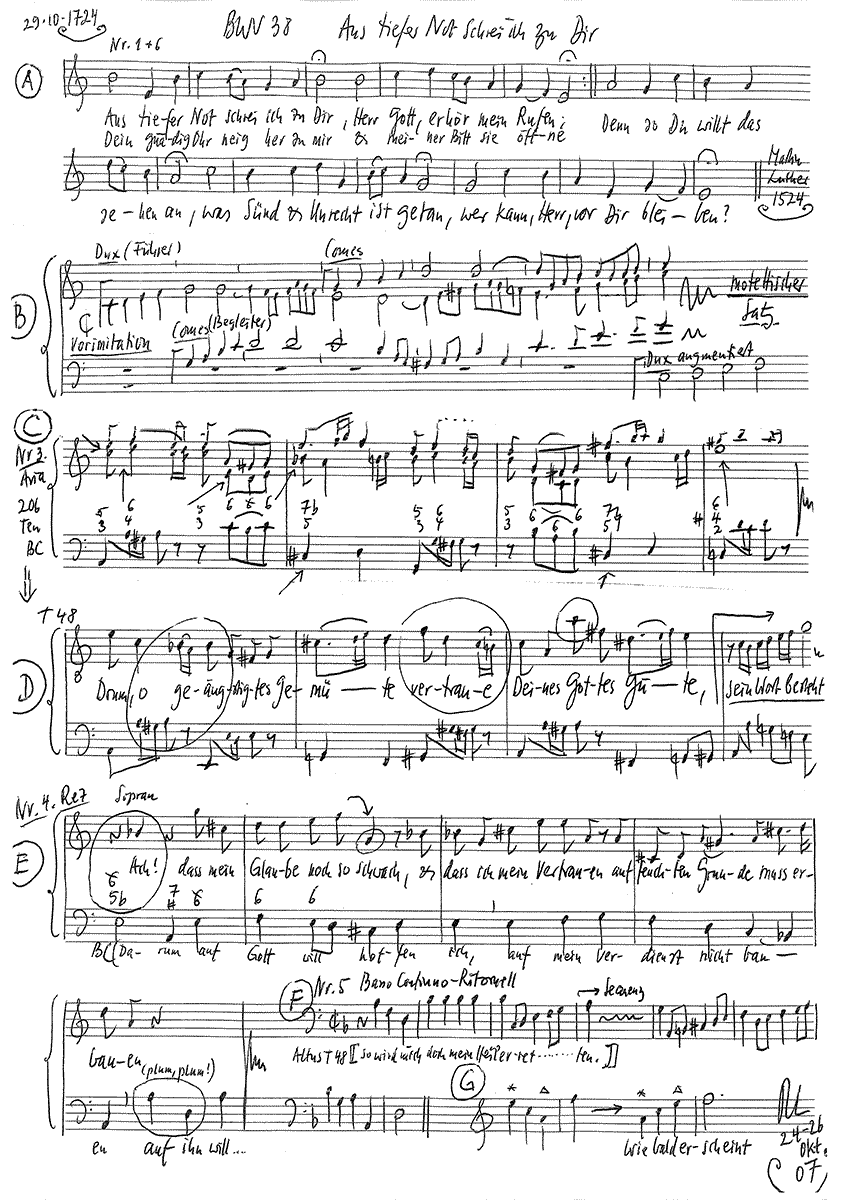

Dass Bach den Eingangschor der am 29. Oktober 1724 erstaufgeführten Kantate «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» als Motette mit Posaunenverstärkung anlegte, hängt gewiss mit dem zugrunde liegenden Lied zusammen. Als auf Martin Luther zurückgehende Umdichtung des 130. Psalms konnte es als besonders ehrwürdig gelten. Sein ernster Charakter und die markante phrygische Tonalität mögen wie auch im Falle der sechsstimmigen Orgelbearbeitung BWV 686 eine Behandlung im stile antico nahegelegt haben.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Guro Hjemli, Noëmi Tran-Rediger, Jennifer Rudin

Alt/Altus

Antonia Frey, Jan Börner, Lea Scherer, Olivia Heiniger

Tenor

Nicolas Savoy, Manuel Gerber, Marcel Fässler

Bass

Philippe Rayot, Matthias Ebner, Othmar Sturm

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Livia Wiersich

Viola

Joanna Bilger

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Meike Gueldenhaupt, Gilles Vanssons

Fagott

Susann Landert

Posaune

Ulrich Eichenberger, Wolfgang Schmid, Christian Braun, Christian Brühwiler

Orgel

Ives Bilger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Robert Nef

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

06.06.2008

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 4, 6

Martin Luther, 1524

Textdichter Nr. 2, 3, 5

Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters

Erste Aufführung

29. Oktober 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Dass Bach den Eingangschor der am 29. Oktober 1724 erstaufgeführten Kantate «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» als Motette mit Posaunenverstärkung anlegte, hängt gewiss mit dem zugrunde liegenden Lied zusammen. Als auf Martin Luther zurückgehende Umdichtung des 130. Psalms konnte es als besonders ehrwürdig gelten. Sein ernster Charakter und die markante phrygische Tonalität mögen wie auch im Falle der sechsstimmigen Orgelbearbeitung BWV 686 eine Behandlung im stile antico nahegelegt haben. Die dichten Imitationen der Unterstimmen bereiten dabei jeweils den Einsatz der Choralmelodie im Sopran vor. Der Orgelpunkt der letzten Zeile dient als wirkungsvolles Mittel sowohl der Spannungssteigerung als auch der hintersinnigen Textausdeutung. Denn während der Halteton e das Wort «bleiben» abbildet, machen die aufgeschichteten harmonischen Spannungen deutlich, dass der sündige Mensch vor Gott eben nicht «bleiben», also bestehen kann. Bach hat somit die Frage «Wer kann, Herr, vor dir bleiben?» als bestürzende Antwort vertont, die den Fortgang der Kantate mit existentieller Spannung auflädt.

Das Altrezitativ antwortet auf dieses Schuldbekenntnis mit der klassisch protestantischen Rechtfertigungslehre: «In Jesu Gnade wird allein der Trost vor uns und die Vergebung sein.» Doch fehlt gut lutherisch noch der Glaube, um die tröstende Zusage wirksam zu machen – um diesen Glauben und die Frage, wie man durch alle Trübsal hindurch zur Seelengewissheit gelangen kann, geht es in den folgenden Sätzen. Dabei führt die Tenorarie mit ihren zutraulichen Oboenklängen einen wohltuenden Umschwung herbei. Zwischen den kantabel geführten Holzbläsern und dem kantigen Generalbass bewegt sich der Tenor in einer eigenartigen Zwischenposition – fürwahr «ein Trostwort mitten in dem Leiden». Wie feinsinnig Bach sein Material angelegt hat, zeigt sich daran, dass die prägnante Continuofigur sowohl zum Wort «Leiden» in einen dissonanten Sprung münden als auch zur Verdeutlichung des «Trostes» eine wiegende Gestalt annehmen kann.

Das Sopranrezitativ ist nicht zufällig mit dem Zusatz «a battuta» (strikt im Taktschlag auszuführen) versehen worden, verbirgt sich in seiner Continuostimme doch ein vollständiger Durchlauf der gesamten Choralmelodie. Der Satz nimmt somit ariose Züge an, ohne auf eine überzeugende Darstellung des spannungsreichen Textes zu verzichten.

Das Terzett beginnt mit einem Generalbassritornell, das mit seiner bohrend absteigenden Sequenz den Hörer unmittelbar in den Verlauf hineinzieht. Dieses musikalisch autonome Element erlaubte es Bach, gegenüber der verführerisch vielgestaltigen Bildwelt des Textes eine gewisse strukturelle Konstanz zu behaupten. Während im ersten Vokaldurchlauf ineinander verschlungene absteigende Linien die «Ketten» des Unglücks nachzeichnen, wird zu Beginn des zweiten Teils die nach unten sinkende Musik durch eine aufwärtsstrebende Dreiklangsbrechung wirksam ins Gegenteil verkehrt («Wie bald erscheint des Trostes Morgen»). Indem Bach aber mit der Zeile «nach dieser Nacht voll Not und Sorgen» auf den tragischen Beginn zurückkommt und schliesslich auch den Singstimmen das Continuoritornell aufzwingt, verleiht er dem Stück eine – was die Fortdauer von Leid, Trübsal und Zweifel betrifft – weniger pessimistische als vielmehr realistische Botschaft. Ein wiederum um die dunkle Farbe der Posaunen angereicherter Choralsatz über die letzte Strophe des Lutherschen Psalmliedes beschliesst das ausserordentlich gehaltvolle Werk.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Herr Gott, erhör mein Rufen;

dein’ gnädig Ohr’ neig her zu mir

und meiner Bitt sie öffne.

Denn so du willt das sehen an,

was Sünd und Unrecht ist getan,

wer kann, Herr, vor dir bleiben?

2. Rezitativ (Alt)

In Jesu Gnade wird allein

der Trost vor uns und die Vergebung sein,

weil durch des Satans Trug und List

der Menschen ganzes Leben

vor Gott ein Sündengreuel ist.

Was könnte nun die Geistesfreudigkeit

zu unserm Beten geben,

wo Jesu Geist und Wort

nicht neue Wunder tun?

3. Arie (Tenor)

Ich höre mitten in den Leiden

ein Trostwort, so mein Jesus spricht.

Drum, o geängstigtes Gemüte,

vertraue deines Gottes Güte,

sein Wort besteht und fehlet nicht,

sein Trost wird niemals von dir scheiden!

4. Rezitativ (Sopran) und Choral

Ach! dass mein Glaube noch so schwach,

und dass ich mein Vertrauen

auf feuchtem Grunde muss erbauen!

Wie ofte müssen neue Zeichen

mein Herz erweichen!

Wie? kennst du deinen Helfer nicht,

der nur ein einzig Trostwort spricht,

und gleich erscheint,

eh deine Schwachheit es vermeint,

die Rettungsstunde.

Vertraue nur der Allmachtshand

und seiner Wahrheit Munde!

5. Arie (Terzett Sopran, Alt, Bass)

Wenn meine Trübsal als mit Ketten

ein Unglück an dem andern hält,

so wird mich doch mein Heil erretten,

dass alles plötzlich von mir fällt.

Wie bald erscheint des Trostes Morgen

auf diese Nacht der Not und Sorgen!

6. Choral

Ob bei uns ist der Sünden viel,

bei Gott ist viel mehr Gnade;

sein Hand zu helfen hat kein Ziel,

wie gross auch sei der Schade.

Er ist allein der gute Hirt,

der Israel erlösen wird

aus seinen Sünden allen.

Robert Nef

«Von der Not der Worte und dem Trost der Musik»

«Musik, Wort und Schrei» – Gedanken über die Beziehung von «musica e parole»

Die Theologen kennen das Problem der Verständlichmachung von Urtexten, das Problem der doppelten Übersetzung, zunächst ins Deutsche und dann in den heutigen Sprach- und Symbolgebrauch, ohne Verfälschung, ohne falsche Anbiederung, getreu nach dem Lutherschen Motto «Das Wort sie sollen lassen stahn.»

Anhand einzelner Text-Passagen der Choralkantate «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» – Martin Luthers Umdichtung des 130. Psalms, die zum gleichnamigen Lied geführt hat – möchte ich einige Gedanken zu einem Problem äussern, das in der Musikgeschichte und in der Musiktheorie von Bedeutung ist: Die Grundfrage nach der Übersetzung des Wortes in die Musik und der Musik ins Wort, nach dem Verhältnis von Wort und Musik mithin, einem Problem, mit dem jeder Komponist von Vokalmusik konfrontiert ist. Es spielt auch in der Bachliteratur eine grosse Rolle.

Warum – diese Frage sei zu Beginn gestellt – veraltet Musik in vielen Fällen viel weniger schnell als Texte? Muss man heute Musik komponieren, statt Texte zu schreiben, wenn man in 250 Jahren noch verstanden werden will? Ist das Ziel, auch später verstanden zu werden, überhaupt legitim? Sollte man sich nicht darauf beschränken, wenigstens heute verständlich zu sein? Tatsächlich glaube ich nicht, dass wir das Kulturerbe bewahren, indem wir es verfälschend dem jeweiligen Zeitgeschmack anpassen. Es geht vielmehr darum, das Wertvolle auch in Zeiten geringerer Nachfrage als solches zu identifizieren und zu bewahren, um auf «des Trostes Morgen zu hoffen», wie es im Kantatentext heisst.

Für die Literatur, die bildende Kunst und die Architektur mag gelten: Nur höchste Qualität kann sich wirklich halten, aber was davon nach der Terminologie des Kantatentextes «auf feuchtem Grund» er baut ist, was «besteht und nicht fehlet», ist aus menschlicher Perspektive nicht abschliessend zu entscheiden. Und das ist auch gut so.

Die durchaus nicht immer besonders kunstvoll, ja holprig zusammengefügten Worte der meisten Bachschen Textdichter überleben dank der Musik und dank der Tatsache, dass die Sprache als Kulturspeicher ersten Ranges stets intelligenter ist als die Menschen, die sie benützen, intelligenter auch als die Dichter. Bach hat die Worte nicht einfach vertont, er ist ihrem Sinn und ihrem Klang auf den Grund gegangen und hat beides musikalisch umgesetzt – als genialer Zerleger und Zusammensetzer. Er war gewissermassen ein Übersetzer, ein Vermittler auch zwischen unterschiedlich vernetzten Kommunikationssystemen, die jeder von uns wohl intuitiv beherrscht. Im Text der Kantate «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» heisst es deshalb wohl nicht zufällig: «Wie ofte müssen neue Zeichen mein Herz erweichen?»

Formell für Musik ungeeignete Texte?

Albert Schweitzer hat in seiner grossen Bachmonografie dem Thema, wie es denn um Wort und Wort und Ton bei Bach steht, ein ganzes Kapitel gewidmet. Schweitzer warnt vor einer voreiligen Geringschätzung der Dichter, aus deren Texten Bach ausgewählt hat. «Das Verhältnis der Bachschen Musik zu ihren Texten ist so lebendig, wie es nur vorgestellt werden kann. Dies gibt sich schon im Äusserlichen kund. Die Struktur des musikalischen Satzes ist bei ihm nicht dem Bau des Wortsatzes mit mehr oder weniger Kunst angepasst, sondern mit ihm identisch.»

Schweitzer hält Bachs Musik generell nicht für melodisch, sondern für deklamatorisch. Für ihn ist ein Bachsches Thema ein «erfundener Satz, der zufällig wie durch ein sich immer wiederholendes Wunder, melodische Gestalt annimmt.» Wenn nun aber ein Kunstwerk eine Mischung von Erfindung, Gestaltung und Zufall ist, so rechtfertigt sich die Bezeichnung Wunder. Jedes gelungene Kunstwerk ist ein Wunder. Und es gehört zum Wesen des Wunders, dass man auch dann, und gerade dann, daran glaubt, wenn man es nicht erklären kann, was beispielsweise bekanntermassen bei der Liebe der Fall ist.

Hier soll nun unsere Liebe zu Bach nicht mit den subtilen musik- wissenschaftlich-ästhetischen Beobachtungen von Albert Schweitzer oder andern zerredet werden. «Wir wollen unsere Liebe nicht zerreden» heisst es ja selbstironisch am Ende von Ingmar Bergmanns preisgekröntem Film «Szenen einer Ehe» – und das nachdem der ganze Film nichts anderes beinhaltet als das Zerreden der Liebe … Ein letzter Hinweis auf den Theologen Albert Schweitzer sei mir aber doch noch gestattet: Bemerkenswert im Zusammenhang mit dem Thema «musica e parole» scheint mir Schweitzers Aussage: «Seine (Bachs, R.N.) Texte sind, formell betrachtet, zur Musik so ungeeignet, wie nur denkbar ist. Ein Bibelvers bildet keine musikalische Periode, nicht einmal eine sprachliche, da er nicht aus einer rhythmischen Empfindung, sondern aus der Not der Übersetzung geboren ist. Und um die freien Texte, die ihm die Librettisten lieferten, war es nicht besser bestellt. Auch diese haben keine innere Einheit, da sie mühsam aus Bibel und Gesangbuchsreminiszenzen zusammengestückelt sind. Liest man aber dieselben Sätze nachher in Bach scher Musik, so stehen sie plötzlich in einer geschlossenen musikalischen Periode da.»

Es kann hier nicht darum gehen, die ganze musikwissenschaftliche Literatur zur Thematik «Wort und Musik» widerzuspiegeln. Ich möchte aber im Zusammenhang mit dem Primat der Musik lediglich meine eigene Distanz zu einer Auffassung markieren, die unter Musikwissenschaftern und -kennern längst überholt ist, aber in kulturbürgerlichen Kreisen – vor allem auch gegenüber Opern und ins besondere Mozart-Opern – immer noch vertreten wird. Es gibt immer noch Musikliebhaber, die ein Vokalwerk mit einer Symphonie verwechseln und glauben, man könne sich einfach dem Genuss der Melodien hingeben und den Text ignorieren, da er ohnehin von minderer Qualität sei. Die heutige Aufführungspraxis in der dem Durchschnittspublikum nicht vertrauten Originalsprache kommt dieser Meinung stark entgegen.

Es lohnt sich deshalb, näher zu betrachten, was die Komponisten selbst zu der Frage, wer wem zu dienen habe, die Musik der Sprache oder die Sprache der Musik, geäussert haben? Die Kontroverse um den Stellenwert von Musik und Wort ist sogar in einer Kurzoper von Antonio Salieri thematisiert worden. Sie trägt den Titel «Prima la musica e poi le parole – Erst die Musik und dann die Worte» (Ein Divertimento teatrale in einem Akt auf einen Text von Giovanni Battista Casti). Mozart hat am gleichen Abend im Wettbewerb die Kurzoper «Der Schauspieldirektor» aufgeführt, und das Thema «Musica e Parole» hat ihn zeitlebens beschäftigt.

Von Mozart stammt die treffende Formulierung von der Poesie als der «gehorsamen Tochter» der Musik. Ich zitiere aus einem Brief vom 13. Oktober 1781. «Bei einer Opera muss schlechterdings die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein. Warum gefallen denn die welschen Opern überall, mit all dem Elend, was das Buch anbelangt? Sogar in Paris, wovon ich selbst Zeuge war? Weil da ganz die Musik herrscht und man darüber alles vergisst.»

Wer nach dieser Briefpassage frohlockt und glaubt, man könne darauf abgestützt auch bei Mozarts Opern den Text vergessen, verkennt, dass Mozart sich sehr intensiv mit seinen Libretti auseinandergesetzt hat und auch daran mitwirkte. Der Text war ihm alles andere als gleichgültig, ja es ging ihm stets darum, die Musik mit den in Worten geäusserten Gefühlen seiner Figuren so intensiv wie möglich zu verschmelzen und auch das noch auszudrücken, was allein im Wortlaut nicht in gleicher Weise spürbar wäre. Wenn die Poesie zur «gehorsamen Tochter» erklärt wird, so heisst dies alles andere, als dass sie ignoriert werden könnte. Vokalmusik, Musik mit Worten, will eben alles, was in den Worten und Wortkombinationen enthalten ist, kommunizieren und darüber hinaus das nicht in Worte Fassbare, aber emotional Vermittelbare in der Musik als Metasprache ausdrücken, welche Sprache nicht ersetzt, sondern in ihrem Ausdruck steigert.

Dialog zwischen Sprache und musikalischer Metasprache

Aus dieser Sicht ist dann doch am Anfang das Wort, und das Wort wird zu jenem Material, das durch musikalische Erfindung und Gestaltung noch verständlicher und noch unmittelbar wirksamer wird. Sprache und musikalische Metasprache verbinden sich in einem wunderbaren Dialog. Wer sich da lediglich auf die Metasprache konzentriert, verpasst aus der Sicht der Komponisten und Textdichter einen Teil des Wunders der Vermittlung durch Vokalmusik.

Selbst Richard Wagner, der ja sein eigener Librettist war und viel über Wort, Klang und Rhythmus nachgedacht hat und der deutschen Sprache diesbezüglich eine Vorrangstellung einräumte, liess seine Opern in Frankreich und England in übersetzter Version aufführen, damit das Publikum wenigstens dem Sinn zu folgen vermochte. Denn nur durch diesen Sinn wird – auch für Wagner – die Musik verständlich. Diese Form des Sinnverständnisses erleichtert dem Publikum die heute zur Verfügung stehende Technologie der Sichtbarmachung der Übersetzung in Form von Untertiteln.

Doch zurück zu Bach, wo die Dinge doch ein wenig komplexer zu sein scheinen. Denn ein Gegenargument für die zentrale Rolle, die der Text gegenüber der Musik spielt, könnte der Bachliebhaber darin finden, dass Bach selbst gelegentlich ein und derselben Musik weltliche und geistliche Texte unterlegt hat. Für diese Mehrfachverwendung vorhandener Kompositionen und deren Neukombination in einem Patchwork mit neuen Texten, im Weihnachtsoratorium etwa, sind gelegentlich Zeitgründe geltend gemacht worden. Wer sich die Mühe macht, die subtilen Zusammenhänge von Text und Musik genauer zu analysieren, wird feststellen, dass diverse Texte in den meisten Fällen auch vom Sinn her in einem Zusammenhang stehen. Auffallend, weil immer wieder von Bach benutzt, sind etwa Analogien zwischen menschlicher und göttlicher Liebe oder zwischen einem Liebeslied und einem Wiegenlied.

Die kopflastige und textbesessene Reformation hat vielerorts die Musik aus dem Gottesdienst verbannt. Luther sei Dank, dass er selbst die Musik liebte und sie im besten Sinn «not-wendig», also eine Not‚ ein Defizit, ausgleichend fand. Und zwar das Defizit, dass biblische Texte ohne die Eindringlichkeit der Musik ihre Wirkung beim Einzelnen verlieren könnten. Nicht nur die Nöte, auch die Geschmäcker sind verschieden. Ich denke an durchaus gebildete Menschen, die mit klassischer Musik oder mit Lyrik nichts anfangen können und die seit ihrer Schulzeit kein Gedicht mehr gelesen und kein Lied mehr gesungen haben. Menschen auch, die offen bekennen, sie könnten sich die Lektüre von Belletristik oder einer anspruchsvollen Zeitschrift zeitlich gar nicht leisten. Auch das sind ja möglicherweise Schreie aus tiefer Not, aus jener Zeitnot mithin, auf die der Kantatendichter anspielt: «Wenn meine Trübsal als mit Ketten / ein Unglück an dem andern hält.» In dieser Situation möchte man sich wünschen, dass auch der zweite Versteil «so wird mich doch mein Heil erretten, dass alles plötzlich von mir fällt» eine Chance erhält.

Am Anfang und am Ende: der Schrei

Ich will diese kleine Reflexion nicht schliessen, ohne von der eigentlichen Entdeckung zu sprechen, die mir Martin Luther mit seiner dramatisierten Um- und Nachdichtung des 130. Psalms vermittelt hat. Während der Psalmist «aus der Tiefe gerufen hat» – «De profundis clamavi ad te Domine» (nichts von «schreien» und nichts von «Not») –, schreit Luther tatsächlich aus tiefer Not. Er erinnert damit wohl an den Schrei, an den Notschrei, den Jesus vor seinem Martertod nach dem Zeugnis der Evangelien ausgestossen hat, bevor er sein Haupt neigte und verschied. Am Ende war der Schrei, aber der Schrei war nicht das Ende.

Aber was war am Anfang? War es tatsächlich das Wort, das Wort im Sinn des Logos, also etwas durch Konsonanten und Vokale Strukturiertes, grundsätzlich Verständliches, Rationales und Kopf- bzw. Kehlkopfgeborenes? Nein. Wer je bei einer Geburt den individuellen Anfang des Lebens miterlebt hat, weiss es: Am Anfang war der Schrei, ob es ein Notschrei oder der Befreiungsschrei bei den ersten Atemzügen ist, oder einfach eine Urform der Emotion, mag offen bleiben. Das Wort ist es jedenfalls nicht, und der Schrei ist als Äusserung vermutlich näher bei der Musik als bei der Sprache. Deshalb möchte ich zum Schluss noch eine kleine Kadenz oder Coda anfügen. Ich will damit meinem Heimatkanton Appenzell eine Reverenz erweisen. Es gibt nämlich auch Lieder ohne Worte, und dies nicht erst seit Mendelssohn. Ich meine den Naturjodel, das «Zäuerli». Dessen Ursprünge sind ja nicht völlig geklärt. Sicher sind sie nicht rein rational. Wer genau hinhört, spürt das Religiöse und das Magische, eine Melodie mithin, welche die bösen Geister der Einsamkeit und Depression vertreibt. Beides gehört zum Sennenleben, das gar nicht immer nur «luschtig» ist. Der Naturjodel macht sich immer dann, wenn es zu sentimental wird, wieder mit einem «Juchzer», einem Lustschrei, Luft.

Albert Nef, Bruder des renommierten Basler Musikwissenschafters Karl Nef, hat einige der Appenzeller Heimwehgedichte von Julius Ammann vertont, als Lieder mit Worten, an die aber gelegentlich auch ein Jodel ohne Worte angehängt wird.

Ich zitiere:

Mi Ländli

Mi Ländli ischt e Schöpfigslied

hed herrgottschöni Strophe.

Fangt leesli meteme Jödeli aa.

Määntscht gwöss, s sei gad för d Goofe.

Drof wachst ond wachst die Melodie

ää Versli höbsch am andre

In ganze Hügelräije tued

Das fründlig Liedli wandre.

Zletscht chonnt en Juchzer,

himmlisch froh,

chönntsch bleegge fascht ond lache.

De Herrgott hed en use loo

Metts dren bim Säntis mache.

Mein Ländchen ist ein Schöpfungslied

Hat wunderschöne Strophen

Fängt leis mit einem kleinen Jodel an

Als wär es nur für Kinder.

Drauf wächst und wächst die Melodie

Ein Verslein schön nach dem andern

Von Hügel zu Hügel wandert dann

Das freundliche Liedlein weiter.

Zuletzt kommt ein Jauchzer,

himmlisch froh

Fast ist’ s zum Weinen oder zum Lachen

Der Herrgott selbst hat ihn ausgestossen

Mitten drin beim Erschaffen des Säntis.

Dies ist also die appenzellische Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Wort und Musik: Am Anfang war ganz «leesli» (ganz leise) der Jodel und am Ende der Schrei, der Juchzer.

Literatur

• Julius Ammann, Appezeller Spröch ond Liedli, Gesamtausgabe der Gedichtsammlungen, Herisau, Trogen 1976

• Albert Schweitzer, Johann Sebastian Bach, Leipzig 1908

• Stefan Sonderegger, Appenzeller Sein und Bleiben, Niederteufen, Herisau 1979