Am Abend aber desselbigen Sabbats

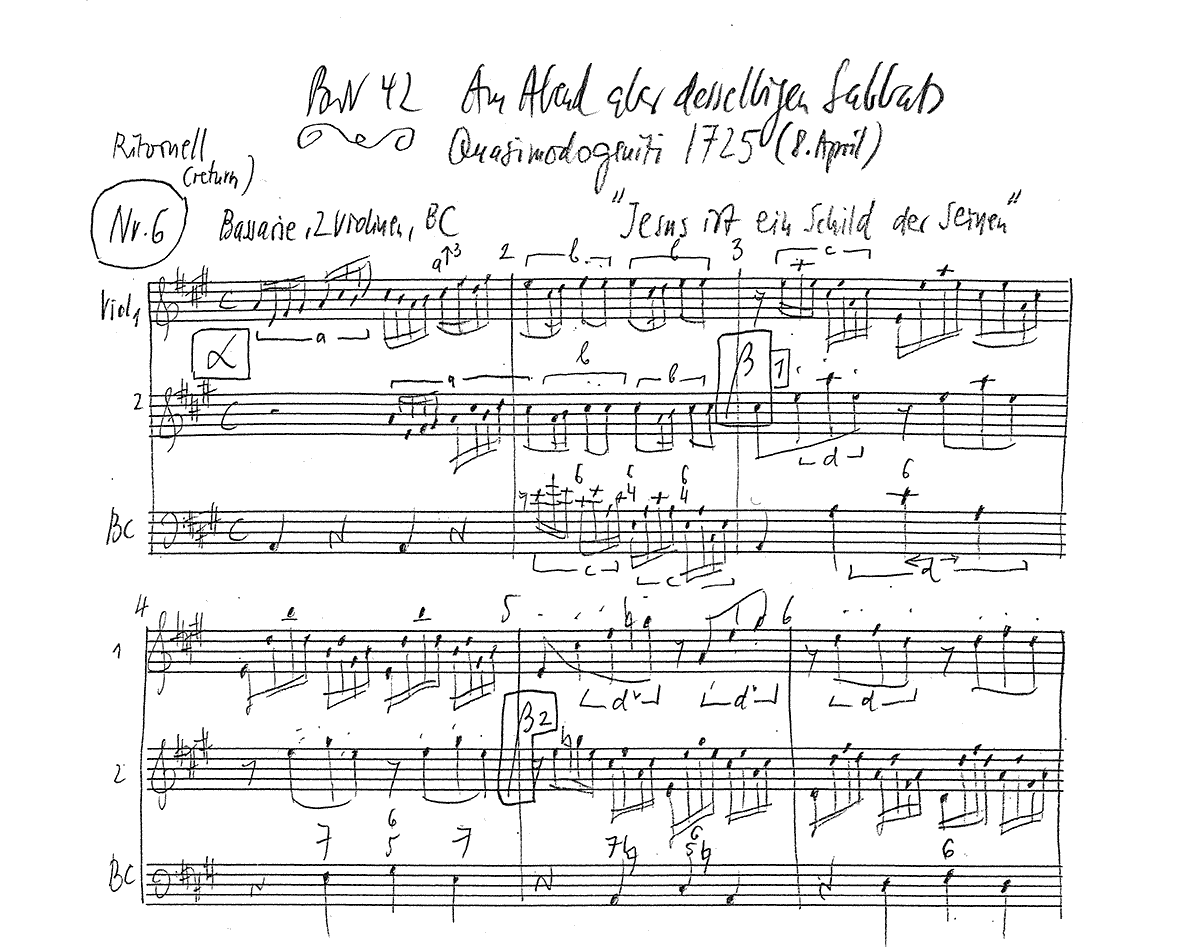

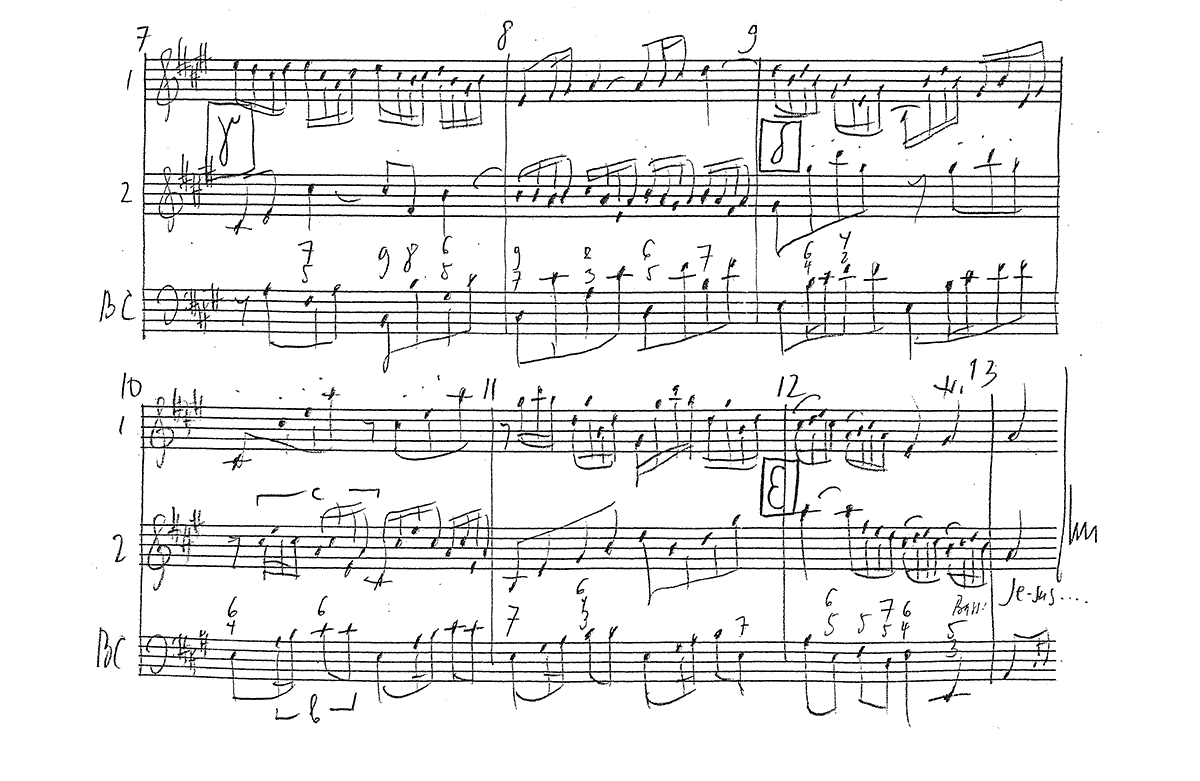

BWV 042 // zu Quasimodogeniti

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Oboe I+II, Fagott, Streicher und Continuo

Dass Ostern einmal als Triumph des Lebens über den Tod gefeiert werden würde, war für die Jünger Jesu zunächst nicht absehbar. Für sie begann mit Karfreitag und Ostersonntag keine Zeit der Freude, sondern des grenzenlosen Schmerzes, der zwischen Enttäuschung und Beharren schwankenden Verwirrung sowie der Angst vor der Zukunft und vor Repressalien der religiösen Mehrheitsgesellschaft. Genau diesen Moment fängt die Kantate BWV 42 ein: «Am Abend aber desselbigen Sabbats, da die Jünger versammlet und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Jüden.»

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Solisten

Sopran

Ulrike Hofbauer

Alt/Altus

Irène Friedli

Tenor

Bernhard Berchtold

Bass

Markus Volpert

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Anaïs Chen, Sylvia Gmür, Martin Korrodi, Olivia Schenkel, Livia Wiersich

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Luise Baumgartl, Meike Guedenhaupt

Fagott

Susann Landert

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Dr Des Barbara Bleisch

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

17.04.2009

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 3, 5, 6

Unbekannt

Textdichter Nr. 4

Jacobus Fabricius, 1632

Textdichter Nr. 7

Martin Luther 1528/29

Johann Walter 1566

Erste Aufführung

Sonntag Quasimodogeniti,

8. April 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Es ist ein zutiefst verängstigtes und von einem drohenden Beben des Continuo geprägtes Rezitativ, mit dem der Tenor das Stück eröffnet. Dann jedoch geschieht sowohl textlich wie auch musikalisch ein Wunder: der Auferstandene selbst tritt unter die Seinen, und das düstere h-Moll öffnet sich zu einer G-Dur-Arie von himmlischer Länge und Schönheit. Über Streichern, die im beständigen Piano einen zart fliessenden Generalbass-Satz ausbilden, überbieten sich zwei Oboen in wohlklingenden Figurationen, und an die Stelle der pochenden Bass-Sechzehntel des Rezitativs sind sanft nachschlagende Achtel des Fagotts getreten. «Wo zwei und drei versammlet sind in Jesu teurem Namen, da stellt sich Jesu mitten ein und spricht dazu das Amen» – die ganze zehnminütige Arie verkörpert Zuspruch, Ermutigung und Frieden.

Der wie eine Verteidigungsrede anmutende Duktus des B-Teils stellt hingegen vorbeugend klar, dass es sich bei der Versammlung der Jünger nicht um ein Treffen von Sektierern oder gar Verschwörern handelt, sondern um eine vom «Höchsten» selbst eingesetzte Gemeinschaft. Hier wird selbst in die hierarchische Gesellschaft des Barock etwas von der alle Stände und Grenzen sprengenden Kraft der Osterbotschaft hineingetragen.

Das Choralduett «Verzage nicht» wandelt denn auch diesen Zuspruch in eine direkte Aufforderung an das «kleine Häuflein» der Glaubenden, trotz aller Anfechtungen nicht zu wanken. Die entschlossene Motorik der geteilten Continuogruppe trägt die Singstimmen dabei durch alle «verstörenden» feindlichen Anschläge. Dass die biblische Geschichte als ermutigendes Beispiel für alle Zeit dienen kann, wird durch das folgende Rezitativ in einer Weise deutlich gemacht, die den Bassisten in seiner von zwei virtuosen Violinstimmen begleiteten Arie siegesgewiss ausrufen lässt: «Jesus ist ein Schild der Seinen, wenn sie die Verfolgung trifft.»

Der etwas überraschend in fis-Moll beginnende Schlusschoral kommt nochmals auf das Thema des Friedens zurück und weitet es in Richtung der Bitte um ein «geruhiges, stilles Leben» unter einem «guten Regiment» – die grosse österliche Vision ist vorüber und auch der Leipziger Gemeinde stehen die Mühen der Ebenen noch bevor.

Bleibt die einleitende D-Dur-Sinfonia in Da-capo-Form. Dass es sich, wie verschiedentlich angenommen, um einen bereits zuvor existierenden Konzertsatz handelt, ist nicht unwahrscheinlich. Im Kontext der Kantate nimmt er dennoch eine andere Stellung und Funktion ein, wobei insbesondere die tonartliche und bewegungsmässige Anknüpfung an die energiegeladene Bassarie «Jesus ist ein Schild der Seinen» auffällt. Es fällt jedenfalls schwer, gerade die zarte Cantabile-Episode zu Beginn des Mittelteils der Sinfonia nicht als jenen Moment wahrzunehmen, in dem Jesus den mit ihm nach Emmaus wandernden Jüngern die Augen öffnet. Dieser Kantate ist das befreiende Ende bereits vorangestellt.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Das Evangelium des Sonntags (Johannes 20, 19–31) berichtet, wie der Auferstandene den Jüngern erscheint und dem «ungläubigen Thomas» begegnet. Der Librettist geht in seinem Text von der Mitteilung aus, dass die verzagten Jünger hinter verschlossenen Türen versammelt sind, weil sie fürchten, wie ihr Meister ebenfalls verhaftet und verurteilt zu werden. Daher spricht er davon, dass Christus die Seinen auch in Notzeiten nicht allein lässt, und ermutigt die Verängstigten, auf Gott zu vertrauen.

1. Sinfonia

1. Sinfonia

Den einleitenden Instrumentalsatz nennt Bach «Concerto da Chiesa», Kirchenkonzert. Es konzertiert eine kleine Sologruppe von 2 Oboen und Fagott im Wettstreit mit dem Streicher-Tutti. Beide Gruppen tragen zunächst je ein eigenes, jedoch dem anderen verwandtes Thema vor, um sich dann im Folgenden lebhaft auszutauschen.

2. Rezitativ (Tenor)

Am Abend aber desselbigen Sabbats

da die Jünger versammlet

und die Türen verschlossen waren

aus Furcht für den Jüden,

kam Jesus und trat mitten ein.

2. Rezitativ

Der Tenor singt den ersten Vers aus dem Sonntagsevangelium. Die Furcht der hinter verschlossenen Türen wartenden Jünger vor den Juden machen klopfende Sechzehntel in der Begleitung spürbar, ein starker Kontrast zur grossen Ruhe des folgenden Satzes, wo Jesus unter die Jünger tritt.

3. Arie (Alt)

Wo zwei und drei versammlet sind

in Jesu teurem Namen,

da stellt sich Jesus mitten ein

und spricht darzu das Amen.

Denn was aus Lieb und Not geschicht,

das bricht des Höchsten Ordnung nicht.

3. Arie

Das Jesuswort, dass er anwesend sei, wo zwei oder drei in seinem Namen sich versammeln, steht im Matthäusevangelium (18, 20). Der Auferstandene erscheint trotz verschlossener Türen: Aus Liebe durchbricht er die Barrieren der Naturgesetze.

4. Choral (Duett Sopran, Tenor)

Verzage nicht, o Häuflein klein,

obgleich die Feinde willens sein,

dich gänzlich zu verstören,

und suchen deinen Untergang,

davon dir wird recht angst und bang,

es wird nicht lange währen.

4. Choral

Erste Strophe des sog. Gustav-Adolf-Liedes (gemeint ist der Schwedenkönig als Verteidiger des Protestantismus) als ein von Choralanklängen weitgehend unabhängiges Duett von Sopran und Tenor gestaltet.

5. Rezitativ (Bass)

Man kann hiervon ein schön Exempel sehen

an dem, was zu Jerusalem geschehen;

denn da die Jünger sich versammlet hatten

im finstern Schatten,

aus Furcht für denen Jüden,

so trat mein Heiland mitten ein,

zum Zeugnis, dass er seiner Kirche Schutz

will sein.

Drum lasst die Feinde wüten!

5. Rezitativ

Dass Christus den Jüngern («im Todesschatten» Lukas 1, 79) erschienen ist, dient als «Exempel» dafür, dass er seine Kirche beschützen wird.

6. Arie (Bass)

Jesus ist ein Schild der Seinen,

wenn sie die Verfolgung trifft.

Ihnen muss die Sonne scheinen

mit der güldnen Überschrift:

Jesus ist ein Schild der Seinen,

wenn sie die Verfolgung trifft.

6. Arie

Gott ist «Sonne und Schild» (Psalm 84, 12). Mit der «güldnen Überschrift» ist wohl die Aufschrift auf dem Kreuz Jesu gemeint (Johannes 19, 19–20). Die Musik arbeitet mit dem Gegensatz «Unruhe der Welt – Friede bei Jesus». Die schnelle Bewegung der Instrumente mit ihrer Tumultmotivik steht der ruhigen Gesangsstimme gegenüber.

7. Choral

Verleih uns Frieden gnädiglich,

Herr Gott, zu unsern Zeiten;

es ist doch ja kein ander nicht,

der für uns könnte streiten,

denn du, unser Gott, alleine.

Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit

Fried und gut Regiment,

dass wir unter ihnen

ein geruhig und stilles Leben führen mögen

in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen.

7. Choral

Im Choral bittet die Gemeinde um Gottes Frieden. Der erste Teil ist Luthers deutsche Fassung der Antiphon «Da pacem Domine», welche in Zeiten besonderer Bedrohung gesungen wurde. Als zweiter Teil wurde schon früh eine freie Fassung der Stelle aus dem 1. Timotheusbrief 2, 1 angefügt.

Barbara Bleisch

«Warum gut zu sein allein nicht ausreicht»

Oder: Wie Individualethik und Sozialethik sich gegenseitig bedingen.

Philosophinnen und Philosophen sind ja berühmt dafür, dass sie gerne und viel reden, dass sie, wenn ihnen das Wort zufällt, sogleich mit Thesen und Antithesen auftrumpfen, was Diskussionen leicht zu argumentatorischen Schneeballschlachten verkümmern lässt. In- sofern sollte ich als Vertreterin der Philosophenzunft sogleich loslegen und Sie mit treffsicheren Thesen zu einer conclusio führen, deren Inhalt womöglich haarsträubend, aber argumentatorisch richtig ist. Der deutsche Aphoristiker Lichtenberg hatte leider allzu recht, als er einst gesagt haben soll, die Philosophie müsse schon alleine des- wegen eine Frau sein, weil sie meistens an den Haaren herbeigezogen sei.

Doch eine Philosophin, die diesem Klischee entspricht, will ich nicht sein. Es liegt mir näher, Philosophie als eine Denkart der Achtsamkeit zu betreiben, die sich sorgfältig zur Wahrheit vortastet und sich der Vorläufigkeit ihrer Resultate ständig bewusst ist. Vor allem aber zögere ich meine Rede hinaus, weil mich immer, wenn ich Bachs Musik erklingen höre, das innere Bedürfnis ergreift, den Finger auf die Lippen zu legen und den Nachhall auf keinen Fall zu stören – selbst dann, wenn der letzte Ton längst verklungen ist. Denn im Herzen, in der Seele klingt sie nach, diese Musik. Nicht über alles lässt sich sprechen, das wissen selbst die Philosophen, und niemand hat das schöner ausgedrückt als Wittgenstein, der seinen «Tractatus» mit den Worten schliesst: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.»

Nun bin ich natürlich nicht dazu bestellt, mich wieder in die Bank zu setzen und zu schweigen. Und Sie haben sich vermutlich nicht hier eingefunden, um eine Schweigeviertelstunde aufoktroyiert zu erhalten, wobei ich sehr gut verstehen könnte, wenn Ihnen genau danach der Sinn stünde und Sie am liebsten die tragenden Klänge von vorhin innerlich verhallen spüren würden. Aber diesen Nachklang habe ich nun ohnehin schon zerredet, zerfleddert wie einen Stapel blütenreines Büttenpapier, das nun statt weiss und wohlgeordnet als wirrer Haufen vor uns liegt. Ich möchte meinen Worten nun Ordnung folgen lassen, damit Sie am Ende dieser Rede einen Stapel vernünftig arrangierter Gedanken vor sich liegen haben, welche die Musikerinnen und Musiker dank der Bach’schen Kunst wieder zu einem Klanggebäude zusammenfügen werden, dessen Erhabenheit wir dann mit achtsamem Schweigen quittieren können.

Das Verinnerlichte und das Öffentliche

Eigentlich geht es in der Kantate «Am Abend aber desselbigen Sabbats» exakt um die beiden Pole, die ich eben umrissen habe: um das Verinnerlichte, das je individuelle Dasein auf der einen Seite – und um das Öffentliche, um das Zusammenleben auf der anderen Seite. Oder etwas anders ausgedrückt: Die Kantate spannt einen Bo- gen zwischen Individualethik oder der je persönlichen Besinnung auf das Gute einerseits und der Sozialethik oder der gemeinschaftlichen Besinnung auf das Richtige andererseits. Lassen Sie mich versuchen, Ihnen diesen Spannungsbogen im Folgenden etwas näher- zubringen.

In der ersten Arie hebt der Altus zu jenen Worten aus dem Matthäusevangelium an, die schon in unzählige Vertonungen überführt wurden:

«Wo zwei und drei versammlet sind

in Jesu teurem Namen,

da stellt sich Jesus mitten ein

und spricht darzu das Amen.»

In Jesu Namen versammelt zu sein, in seinem Geist miteinander umzuspringen bewirkt also, so der Text, dass Jesus sich inmitten dieser Menschengruppe einfindet. Das Göttliche wird, so könnte man sagen, lebendig, wo im Sinne Gottes geschaltet und gewaltet wird. Nun bin ich nicht Theologin, sondern Philosophin, beschäftige mich also nicht mit den Gesetzen Gottes, sondern mit jenen der Moral. Übersetzt in meine Denkart würde das dann heissen: wo Menschen im Geiste der Ethik handeln und wo sie diesen Geist richtig zu interpretieren vermögen, da manifestiert sich Ethik, da geschieht das moralisch Richtige. Wenn Menschen einander respektieren, herrscht, so könnte man sagen, der Geist der gegenseitigen Achtung oder eben der Moral. Und achtsam miteinander umzugehen bedarf eben genau der inneren Besinnung auf die Gesetze der Moral, die wir in uns tragen in Form von moralischen Gefühlen wie Empörung, Abscheu, schlechtem Gewissen – aber auch Mitleid, Zuneigung und Einfühlung. Leider können wir uns hinsichtlich der Interpretation dieser Gefühle immer auch täuschen: Beispielsweise bleibt zuweilen Mitleid aus, wenn Notleidende in grosser Distanz von uns leben, obwohl sie genauso dringend der Hilfe bedürften wie Menschen in unserer nahen Umgebung. Oder aber wir empören uns über einen zu grosszügigen Ausschnitt am Abendkleid der Dame, die neben uns im Konzertsaal Platz nimmt, was jedoch nicht auf ein moralisches Vergehen hinzuweisen scheint, sondern eher auf einen anderen Geschmack als den unseren. Unsere moralischen Gefühle sind mit solchen Ausnahmen aber doch ganz gute Seismografen für moralisch sensible Bereiche, denen wir zumindest eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten.

Nun kann die Ethik allerdings ebenso wenig wie unser Kantatentext bei dieser Reflexion über die Individualmoral verharren. Denn die Frage, wie wir zu einer Welt gelangen, die das Gütesiegel «ethisch korrekt» trägt (oder zumindest «ethisch so korrekt wie möglich», denn es wäre keine menschliche Welt, wenn sie moralisch perfekt wäre) – diese Frage also erschöpft sich nicht darin, ob einzelne Menschen im Namen der Ethik handeln. Sie bedarf vielmehr der Ergänzung eines zweiten Blickwinkels, den ich meinte, als ich oben von zwei Polen sprach: nämlich des Blickwinkels der Sozialethik. Wir müssen uns in der Ethik nämlich nicht nur fragen: «wie soll ich handeln?», sondern ebenso: «wie sollen wir zusammenleben? Welche Regeln sollen wir uns geben?» Oder, etwas klarer aus- gedrückt: «was ist eine gerechte Gesellschaft?»

Auch diese zweite Dimension klingt in der Kantate an, und zwar in der zweiten Strophe des Schlusschorals:

«Gib unsern Fürsten und all’r Obrigkeit

Fried und gut Regiment,

dass wir unter ihnen

ein geruhig und stilles Leben führen mögen

in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.»

Bach scheint uns durch die Verbindung dieser Textstelle mit dem Bild der intimen Gruppe, die sich im Geiste Jesu zusammenfindet, sagen zu wollen, dass es eben nicht genüge, den guten Geist in den eigenen Handlungen wirken zu lassen und darauf zu vertrauen, dass sich Jesus – oder eben das Gute – dann von selber einstelle. Gut zu sein allein reicht also offenbar nicht aus. Darüber hinaus bedarf es gerechter Rahmenbedingungen und eines guten Regiments (good governance, würde man heute sagen), die dafür sorgen, dass wir alle dieselben Chancen haben, ein hinreichend gutes Leben zu führen und in Frieden und Sicherheit unsere Ziele zu verfolgen. Anders gesagt werden wir kein gutes Leben führen können, wenn wir zwar alle je für uns im Geiste der Ethik handeln, jedoch nicht zugleich über gerechte Rahmenbedingungen nachdenken, denn nicht alle ethischen Probleme, die sich uns stellen, sind handhabbar durch – wie auch immer gut gemeinte – Einzelaktionen. Unser Zusammen- leben bedarf vielmehr auch einer Regelung durch gerechte Leitlinien und Schranken – eben durch «gut Regiment» –, innerhalb derer wir unser Leben dann nach eigenem Gutdünken gestalten können.

Zwei Blickwinkel, die sich gegenseitig bedingen warum aber genau brauchen wir diese beiden Pole, die Individualethik wie die Sozialethik? Dafür gibt es viele Gründe. Lassen Sie mich im Folgenden zwei davon skizzieren:

Der erste Grund ist ebenso trivial wie bitterernst: Sorgen wir nicht für eine gerechte Verteilung der Grundgüter und für die Sicherheit der Mitglieder unserer Gesellschaft, werden wir in Bälde in Hobbes’ Naturzustand zurücksinken und den Krieg aller gegen alle führen. Denn wie Brecht es auf den Punkt brachte: «Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral!» Ohne «gut Regiment» wird auch das Zusammensein im kleinen Kreise, so hehren Motiven es gewidmet sein mag, wenig austragen. Soziale Gerechtigkeit ist die Basis jeder funktionierenden Gesellschaft, und nur in einer funktionierenden Gesellschaft kann Ethik ihren festen Platz einnehmen. Freilich ist Aristoteles recht zu geben, der zu bedenken gab: «Sind die Bürger einander freundschaftlich gesinnt, so ist keine Gerechtigkeit vonnöten» («Nikomachische Ethik» VIII.1). Tatsächlich würde dann die Moral ausreichen, das individuelle Streben danach, einander respektvoll zu behandeln und jene Güter zu überlassen, an denen es ihnen mangelt und die wir im Überfluss haben. Allein – auf Erden herrscht die Freundschaft nun mal nicht, oder zumindest tut sie dies nicht immer und überall. Deshalb bedürfen wir gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, die dem Naturzustand Tor und Riegel vorschieben.

Gerechte Rahmenbedingungen und soziale Sicherheit brauchen wir aber nicht nur, weil wir nun einmal so gut nicht sind, als dass es ausreichen würde, an unser Gewissen zu appellieren und einander zu tugendhaften Handlungen aufzufordern. Es braucht sie zweitens auch, weil entsprechende Gesetze wie eine moralische Arbeitsteilung wirken. Und sich die Arbeit zu teilen, hat gewöhnlich drei Vorteile: Es ist erstens effizient, weil jeder den Teil übernehmen kann, den er am besten beherrscht; es ist zweitens gerecht, weil die institutionelle Arbeitsteilung dafür sorgt, dass alle anpacken müssen und nicht bloss ein paar moralische Helden; und es ist drittens entlastend fürs Individuum, weil es einen Teil seiner Verantwortung an entsprechende Institutionen delegieren kann. Stellen Sie sich vor, wir lebten nicht in einem Sozialstaat, es gäbe keine Sozialhilfe, kein Recht auf Schulbildung und Krankenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung. Vermutlich könnten Sie, wenn Sie wüssten, dass Ihre Nachbarn das Geld nicht haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, kaum mehr ruhig schlafen – geschweige denn mit Freunden ein Essen im Restaurant geniessen, wenn Sie gewahr würden, dass diese Kinder an einfach zu behandelnden Krankheiten sterben, weil ihren Eltern das Geld für einen Arztbesuch fehlt. Zumindest müssten Sie Ihre moralische Empfindsamkeit einer «Abstumpfungskur» unterziehen, um Ihr Leben so leben zu können, wie Sie es jetzt tun – und wie Sie es jetzt eben mit bestem Gewissen tun können, weil Sie sich bewusst sind, dass Sie einen Grossteil der moralischen Aufmerksamkeit nach oben, sprich an den Staat, delegieren können, derweil Sie sich auf ihren Nahbereich fokussieren dürfen. Genau so in der Kantate: Im kleinen Kreis wird Gott allein durch den Glauben der Anwesenden lebendig, durch das Zusammensein in seinem Namen, während im grossen Kreis die gute Regierung für Ruhe und Ordnung und ein gutes Leben für alle sorgen muss.

Wenn ich nun aber solch ein Loblied auf die organisierte moralische Arbeitsteilung und auf deren Überwachung gesungen habe, impliziert dies nicht gleichzeitig, dass wir uns hinsichtlich unserer individuellen Verantwortung überhaupt keine Gedanken mehr machen müssen? Reicht es nicht aus, wenn wir uns alle gesetzeskonform verhalten und unsere Steuern entrichten? Sicherlich ist es moralisch ehrenwert, wenn sich der eine oder andere über Gebühr für das Allgemeinwohl oder die Umwelt einsetzt – aber ist das wirklich von uns verlangt? Schliesslich gibt es Personen, die dafür angestellt sind, die Gratiszeitungen und leere Getränkeflaschen im Zug wegzuräumen, alte Menschen im Pflegeheim spazieren zu fahren oder die Einkaufswagen vom Parkplatz zur Migros zurückzuschieben – weshalb sollte ich dann meinen Abfall und den Einkaufswagen nicht liegen- oder stehen lassen? Und was gehen mich wildfremde alte Menschen an? Gravierende Probleme werden, so könnte ich mein Gewissen beruhigen, in unserer Gesellschaft doch ohnehin institutionell gelöst. Väterchen Staat ist ja zur Stelle, wenn es mit dem geregelten Zusammenleben hapert; das persönliche Engagement können wir offenbar getrost von der Strasse in die trauten vier Wände Eigenheim oder Mietwohnung verlegen. Und gibt es kein Verbot, wird eine Verletzung der moralischen Regel so gravierend wohl nicht sein – nicht wahr?

Ganz so einfach ist es freilich nicht. Ich bin im Gegenteil der festen Überzeugung, dass wir auf Eigenverantwortung unmöglich verzichten können – genauso wenig wie auf gerechte Institutionen, die unser Zusammenleben regeln.

Vom Wert der Eigenverantwortung

Lassen Sie mich, um zu verdeutlichen, weshalb ich dies meine, ein aktuelles Beispiel aufgreifen, das gegenwärtig viele Gemüter erhitzt, nämlich das Littering, das Herumliegenlassen von Abfall in der Öffentlichkeit. Viele halten es für ein moralisches Problem (oder sogar für einen Skandal), dass Leute ihren Abfall einfach liegen lassen, wenn sie einen öffentlichen Platz verlassen. Der Müll verschandelt die Umwelt (was allerdings mehr auf ein ästhetisches denn auf ein moralisches Problem hinweist); er beeinträchtigt aber vor allem andere, weil es einfach wenig prickelnd ist, inmitten von Abfall- bergen seine Picknickdecke auszubreiten und erst noch Gefahr zu laufen, sich an herumliegenden Glasscherben zu schneiden. Nun scheinen die Sanktionen der Moral – Verachtung, Gehässigkeiten, das Fluchen über die sogenannte heutige Jugend – kaum Wirkung zu zeigen gegen die Abfallberge, ganz abgesehen davon, dass es wenig erbaulich ist, sich ebendiese Reaktionen anzuhören oder sie in sich selbst wogen zu spüren. Aus diesem Grund werden gegenwärtig in verschiedenen Schweizer Städten rechtliche Schritte erwogen oder bereits ergriffen in Form von Bussen für die sogenannten Abfallsünder. In diesem Sinne quittieren wir moralische Fehltritte mehr und mehr mit rechtlichen Sanktionen und zwingen einander durch entsprechende Gesetze, uns an Regeln zu halten, deren Normativität ohne Strafandrohung offenbar nicht mehr zu wirken scheint. Wer in Zürich lebt, kennt mitunter die Icons in den Trams, die zu vielerlei Amüsement, aber auch Kritik Anlass gegeben haben: Unter Strafandrohung sind da Verbotstafeln zu sehen, auf denen Strichmännchen Sitze zersägen, den Sitznachbarn mit Schaum einseifen und dergleichen mehr. Ob diese Aktion der Erheiterung der Fahrgäste hätte dienen sollen, weiss ich nicht; sie spie- gelt aber meines Erachtens vor allem ein Stück Zeitgeist, dass Regeln richten sollen, was die Bürgerinnen und Bürger in Eigenregie nicht mehr hinzukriegen scheinen.

Nicht alle sind jedoch begeistert von der Idee, dass gesetzlich geregelt werden soll, was eigentlich mit gutem Anstand zu tun hätte und Respekt vor der Umwelt und den Mitmenschen vermissen lässt. Und ich meine, Skepsis ist an dieser Stelle in der Tat angebracht. Zwar mag es punktuell durchaus richtig sein, mit rechtlichen Sanktionen unerwünschtes Verhalten zu unterbinden – beispielsweise wenn vitale Güter bedroht werden wie etwa im Falle des Rasens auf Strassen, das im Laufe der Jahre immer stärker rechtlich sanktioniert wurde. Doch alles ans Recht und an den Staat zu delegieren, scheint mir grundverkehrt. Denn einerseits laufen wir dann Gefahr, die Freiheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu unterlaufen – ein Gut, das eine liberale Gesellschaft nicht zu wenig hoch schätzen kann. Rauchern ihre Entscheidung fürs Rauchen immer schwerer zu machen, selbst dann, wenn sie niemanden zum Passivrauchen zwingen, ist beispielsweise ein Eingriff in die Freiheit von Personen, für den es meines Erachtens nicht ausreichend Gründe gibt.

Andererseits werden wir, wenn alles mithilfe des Rechts geregelt wird, der Möglichkeit beraubt, eigenverantwortlich zu handeln. Eigenverantwortung wurde und wird in unserer Gesellschaft aber gross geschrieben, und ich meine, das ist gut so. Denn Eigenverantwortung macht uns zu wertvollen Bürgerinnen und Bürgern und nimmt uns als mündige Personen ernst – selbst wenn wir zuweilen unsere Mündigkeit nicht schätzen. Schon Immanuel Kant wusste, dass es hin und wieder bequemer ist, auf die eigene Mündigkeit zu verzichten. Ich zitiere: «Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich ein Gewissen hat, einen Arzt, der für mich Diät beurteilt, und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.» (Beantwortung der Frage: was ist Aufklärung? 1784.) Doch das Richtige zu tun, weil das Gesetz es will, ist zuweilen schlicht das falsche Motiv. Wenn unsere Kinder dereinst keinen Müll mehr auf den Boden schmeissen, weil sie sonst gebüsst werden, so scheint mir etwas Essenzielles verloren gegangen sein: nämlich der Respekt vor den anderen – und der Respekt vor der Natur. Allein aufgrund dieses Respekts gehört der Abfall in den Mülleimer und nicht auf die Wiese oder aufs Trottoir, nicht weil sonst Strafe droht.

Auf «gut Regiment» müssen wir hoffen und gemeinsam an diesem arbeiten – aber diese Hoffnung und Arbeit reichen nicht aus. Darüber hinaus braucht es unser aller willen und Bestreben, im Geiste der Ethik tätig zu sein und uns im respektvollen Umgang miteinander und mit unserer Umwelt zu üben.

Gleichzeitig ist es auch nicht genug, wenn jeder und jede für sich allein oder im Kreise seiner Liebsten gut zu sein bestrebt ist. Denn wir leben gerade heute in einer Zeit grösster Abhängigkeit voneinander. Seinen globalen Vernetzungen kann im heutigen Zeitalter niemand im Alleingang Rechnung tragen. Sondern wir bedürfen der Arbeit an gerechten Institutionen, an Sozialethik, um die Weltgesellschaft – oder etwas pathetischer: die Menschheit – gerecht zu gestalten und jede und jeden Einzelnen von der Bürde des grossen Leidens oder des Mitansehens desselben zu entlasten.