Christen, ätzet diesen Tag

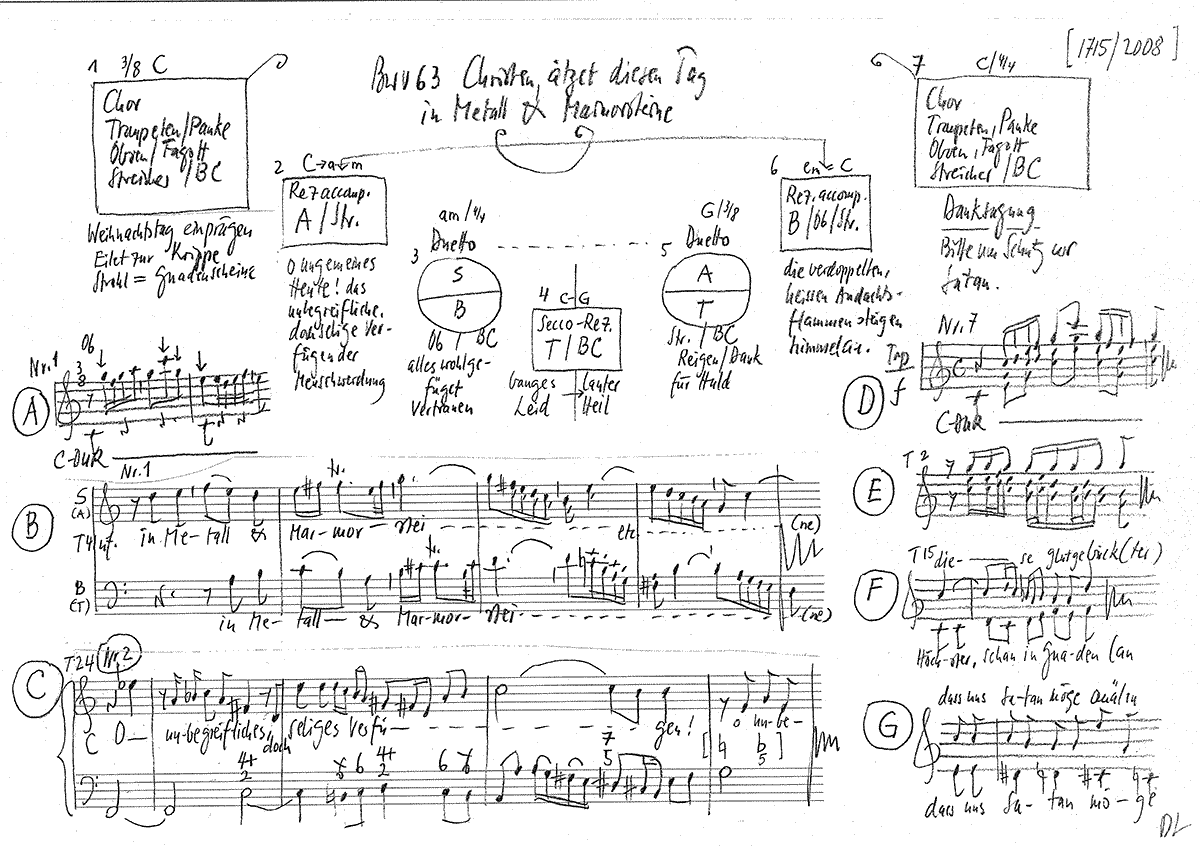

BWV 063 // zum 1. Weihnachtstag

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompeten I–IV, Pauken, Oboen I–III, Fagott, Streicher und Continuo

Der Bachforscher Alfred Dürr urteilte bereits 1957, «dass die vorliegende Kantate wie kaum je eine andere J.S. Bachs bestrebt ist, ein Höchstmass an Prachtaufwand mit grösstmöglicher Arbeitsökonomie zu vereinigen». Tatsächlich folgen mit beiden Chören und einer Arie drei der vier ausgedehnten Sätze des Werkes einer strikten Da-capo-Form. Während sich Leipziger Wiederaufführungen für Weihnachten 1723 und wohl auch 1729 nachweisen lassen, ist der Entstehungskontext der Kantate noch immer ungesichert. Die erhaltenen Originalstimmen deuten auf die Weimarer Jahre 1713/14; die Tatsache, dass der Hallenser Musikdirektor Gottfried Kirchhoff zum Reformationsjubiläum 1717 eine Kantate nahezu gleichen Wortlauts aufführte, lässt es als denkbar erscheinen, dass Bach eine erste Fassung von «Christen, ätzet diesen Tag» bereits 1713 im Zuge seiner Bewerbung um die Organistenstelle der Marktkirche in Halle niederschrieb. Das allgegenwärtige Bemühen um klangliche Abwechslung und formalen Reichtum liesse sich mit einem Charakter als Bewerbungsstück jedenfalls gut vereinbaren.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Mami Irisawa, Jennifer Rudin, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Olivia Heiniger, Lea Scherer

Tenor

Manuel Gerber, Walter Siegel, Marcel Fässler

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, Oliver Rudin

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi, Anais Chen, Sylvia Gmür, Christoph Rudolf, Ildiko Sajgo

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Luise Baumgartl, Esther Fluor, Hanna Geisel

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer, Michael Bühler

Timpani/Pauke

Martin Homann

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Iso Camartin

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

19.12.2008

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Unbekannt

Textdichter Nr. 1, 3, 5, 7

ein Text von Johann Michael Heineccius

(1674-1722) liegt zugrunde

Erste Aufführung

25. Dezember 1723, Leipzig

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Der volle Bläserklang und die wuchtigen Tuttischläge der Orchestereinleitung des Eingangschores lassen von Beginn an keinen Zweifel aufkommen – nach den dunklen Wochen des musikalisch kargen Advents ist mit dem Weihnachtsmorgen der ersehnte Festtag herangekommen. Die opulente Besetzung von vier Trompeten und Pauken mit drei Oboen und Streichern kommt in Bachs Kantatenschaffen nur noch ein weiteres Mal in der ebenfalls besonders repräsentativen Leipziger Ratswahlmusik «Preise, Jerusalem, den Herren» BWV 119 vor. Doch belässt es Bach in unserer Weihnachtsmusik nicht beim gelösten Jauchzen, sondern er zwingt vor allem den Singstimmen einen dichten und koloraturreichen Satz auf, der sich mehr am Textsinn denn am Festjubel orientiert. Die ausgedehnten Melismen verleihen dabei der Botschaft von der Geburt Christi jenes «ewige Gedächtnis», das in der vom Librettisten gewählten Metapher des Eingravierens angestrebt wurde. Zugleich scheint es, als hätte der aus einer arbeitsamen Kleinstadt stammende Bach dem mühseligen Handwerk der für Hof und Kirche tätigen Steinmetzen und Kupferstecher ein klingendes Denkmal setzen wollen. Im Mittelteil des Chores ist es dann der einbrechende «Strahl» der göttlichen Gnade, der unüberhörbar die Vertonung inspirierte.

Die folgenden Binnensätze hat Bach besonders sorgfältig ausgestaltet. Das Rezitativ «O selger Tag! O ungemeines Heute» bringt die verklärte Stimmung des Tages in schimmerndem Streicherklang zum Leuchten; das «Unbegreifliche» der himmlischen Erlösungstat wird in den Textwiederholungen der Singstimme sowie einem Orchesternachspiel raumfüllend erlebbar. Das Tenorrezitativ Nr. 4 verzichtet zwar auf obligate Streicher, illustriert jedoch die kämpferische Textaussage mit einer virtuosen Continuolinie. Im reich ausgestatteten Bassrezitativ scheint Bach mit der Begleitung durch Streicher und Oboen dem Gedanken der «Verdoppelung» der «Andachtsflammen» wörtlich Ausdruck verleihen zu wollen.

In rarer Weise sind beide Arien als Duette angelegt, wobei zunächst Sopran und Bass in einem zarten Adagio ihr ergriffenes Staunen angesichts der göttlichen Liebestat ausdrücken. Begleitet werden sie dabei von einer elegischen Oboenkantilene, die über einem sarabandenartigen Fundament weit ausgespannt ist. Alt und Tenor werden hingegen in ihrem Duett vom vollen Streichersatz begleitet; im beschwingten 3/8-Takt laden sie die versammelten Gläubigen zum dankerfüllten «Reihen». Einer eigenwilligen Mischung aus dreichörigem Orchesterkonzert, eingängiger Chorarie und fugierter Motette entspricht der Schlusssatz «Höchster, schau in Gnaden an». Wie sehr die Krippenidylle und damit das menschliche Glück durch das unablässige Treiben des Satans gefährdet bleibt, macht der beschwörende Mittelabschnitt einmal mehr deutlich – Weihnachtsjubel und festlicher Schmuck überdecken nur notdürftig den von Anfechtung, Tod und (Seelen-)Not gezeichneten Alltag der frühneuzeitlichen Risikogesellschaft.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Christen, ätzet diesen Tag

in Metall und Marmorsteine!

Kommt und eilt mit mir zur Krippen

und erweist mit frohen Lippen

euren Dank und eure Pflicht;

denn der Strahl, so da einbricht,

zeigt sich euch zum Gnadenscheine.

2. Rezitativ (Alt)

O selger Tag! O ungemeines Heute,

an dem das Heil der Welt,

der Schilo, den Gott schon im paradies

dem menschlichen Geschlecht verhiess,

nunmehro sich vollkommen dargestellt,

und suchet Israel von der Gefangenschaft

und Sklavenketten des Satans zu erretten.

Du liebster Gott, was sind wir arme doch?

Ein abgefallnes Volk, so dich verlassen;

und dennoch willst du uns nicht hassen;

denn eh wir sollen noch nach dem Verdienst zu Boden liegen,

eh muss die Gottheit sich bequemen,

die menschliche Natur an sich zu nehmen

und auf der Erden

im Hirtenstall zu einem Kinde werden.

O unbegreifliches, doch seliges Verfügen!

3. Arie (Sopran, Bass)

Gott, du hast es wohl gefüget,

was uns itzo widerfährt.

Drum lasst uns auf ihn stets trauen

und auf seine Gnade bauen,

denn er hat uns dies beschert,

was uns ewig nun vergnüget.

4. Rezitativ (Tenor)

So kehret sich nun heut das bange Leid,

mit welchem Israel geängstet und beladen,

in lauter Heil und Gnaden.

Der Löw aus Davids Stamme ist erschienen,

sein Bogen ist gespannt, das Schwert ist schon gewetzt,

womit er uns in vor’ge Freiheit setzt.

5. Arie (Alt, Tenor)

Ruft und fleht den Himmel an,

kommt, ihr Christen, kommt zum Reihen!

Ihr sollt euch ob dem erfreuen,

was Gott hat anheut getan!

Da uns seine Huld verpfleget

und mit so viel Heil beleget,

dass man nicht g’nug danken kann.

6. Rezitativ (Bass)

Verdoppelt euch demnach,

ihr heissen Andachtsflammen,

und schlagt in Demut brünstiglich zusammen!

Steigt fröhlich himmelan

und danket Gott vor dies, was er getan!

7. Chor

Höchster, schau in Gnaden an

diese Glut gebückter Seelen!

Lass den Dank, den wir dir bringen,

angenehme vor dir klingen,

lass uns stets in Segen gehn,

aber niemals nicht geschehn,

dass uns Satan möge quälen.

Iso Camartin

«Das ungemeine Heute oder

Christliche Ätzkunde zur Weihnachtszeit»

Von allen Dingen, die uns lieb und teuer sind, haben wir nicht nur Erinnerungen und Wunschvorstellungen im Kopf, sondern oft auch scharf gezeichnete Bilder. Sie sind tief in uns eingeprägt und sitzen scheinbar unveränderlich in unserem Gehirn. Wir können sie abrufen, sofern unsere Gedächtnisfunktionen nicht durch Krankheit oder Alter beeinträchtigt sind. Meistens bereiten diese Bilder uns Freude, manchmal auch Trauer, wenn wir sie ins Bewusstsein zu- rückholen. Wir werden daran erinnert, dass etwas, das einmal unverlierbar nah schien, in weite Ferne gerückt ist. Die Bilder sind uns geblieben, obwohl die Realität uneinholbar geworden ist.

Im christlichen Abendland ist die Weihnachtszeit eine in besonderem Mass erinnerungsselige Zeit. Sie bringt selbst abgebrühte und hartgesottene Erwachsene wieder in die eigene Kindheit zurück. Auf Wunder warten, auf Überraschungen, spüren, wie das lang Er- sehnte herannaht, im Umfeld der Ereignisse weihnächtliche Lichtarten, Singweisen, Duftnoten wahrnehmen, verbunden mit der Ahnung, dass es noch schöner und erfreulicher werden könnte, als man es sich auszudenken vermag: All dies gehört zu unserem weihnächtlichen Erinnerungsschatz. Oder die Kinderfrage: Noch wie viel Mal schlafen? Die frühe Dunkelheit der kurzen Tage steigerte damals die Erwartungen. Etwas unnennbar Eigenes schien sich vorzubereiten. Leise rieselt der Schnee. «In den Herzen ist’s warm, / still schweigt Kummer und Harm.»

Weihnachten ist die Zeit, in welcher unsere Anfälligkeit für Wundergläubigkeit und Sentimentalität freien Lauf hat. Wir warten wie der arme Junge im Grimm’schen Märchen, der den goldenen Schlüssel und das eiserne Kästchen gefunden hat, dass wir erfahren, was für Wunderdinge in dem Zauberkästchen liegen. Wir wollen uns wärmen wie «Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen» in der andern Geschichte von Hans Christian Andersen, das den warmen Ofen, den Gänsebraten, den Weihnachtsbaum und die Grossmutter um alles in der Welt festhalten möchte. Wir hüllen uns ein in Krippenidyllen und hirtenklängen, sehen die Sterne neu und anders leuchten und hören Engelschöre «Friede, Friede! auf der Erde!» singen. Und wer dürfte uns dies verübeln? Brauchen wir nicht dringlich einmal im Jahr eine kurze Zeit, in welcher es zumindest in unseren Vorstellungen zärtlich, grossherzig und friedliebend zugeht?

Für die bürgerliche Gesellschaft ist Weihnachten ein Fest der Ge- fühle, der familiären Intimität, der strahlenden Kinderaugen. Freilich auch der Strapazen fürs Portemonnaie, denn diese Zeit ist ebenso für jene, die mit unseren Gefühlen Geschäfte zu machen verstehen, eine Glanzzeit in Gold und Silber nach Noten. Und wir, weihnächtlich gestimmt, gönnen es den schlauen Händlern von Herzen und beteiligen uns grosszügig am Kaufrausch. Dazu in scharfem Gegensatz steht Weihnachten allerdings für das christliche Denken, aber wohl auch für die philosophische Besinnung über Sinn und Unsinn dieser wiederkehrenden winterlichen Umtriebe. Aus christlicher Sicht ist Weihnachten nichts Geringeres als der Einbruch des Göttlichen in die menschliche Dimension, als die Reparaturstelle einer Heilsgeschichte, die auf Unheilskurs war, als der Offenbarungsmoment und Beginn einer göttlichen Intervention, die den Konstruktionsfehler Mensch wieder korrigieren und seiner Lebensbahn wieder Richtung und Ziel geben soll. An Weihnachten bricht etwas radikal Neues an, unvorhersagbar, unerwartet, unverdient, unser Vorstellungsvermögen weit hinter sich lassend und weit überfordernd. Davon wusste man in christlichen landen zu Bachs Zeiten noch etwas, und darum beginnt seine erste Weihnachtskantate nicht mit Hirtenmusik und Wiegenliederglück, sondern mit Paukenschlag und Trompetengeschmetter, als müsse einer schlafenden christenschar der Einbruch des Göttlichen mit voller Wucht um die Ohren geschlagen werden.

Wie lauten die ersten Worte der Kantate? «Christen, ätzet diesen Tag / in Metall und Marmorsteine!» Gibt es überhaupt ein unweihnächtlicheres Wort als «ätzen»? Da geht es um ein Einbrennen, um ein sich Einfressen, um Salz- und Essigsäure, die angreift und die Oberflächen verändert. Bis zum 16. Jahrhundert wurde das Wort vor allem in der Bedeutung «vom Vieh abfressen und abweiden lassen» gebraucht – daher noch der Ausdruck «die Atzung». Doch schon zur Barockzeit verwendete man das Wort bereits – jetzt das a zu ä verschärft – als eine chemische Veränderungsreaktion, die an der Oberfläche ablesbar bleibt. Ätzen hiess: mit scharfer Flüssigkeit behandeln und damit erkennbar verändern. Zum Wort «essen» verhält sich das Wort «ätzen» wie beissen zu beizen. Hier soll nicht nur gekaut und verdaut werden, hier wird eingebrannt, mit Säure behandelt, dem Widerständigen zu Leibe gerückt. Durch ätzen werden das Gefüge des Materials, die Konsistenz von Metallen und Legierungen sichtbar. Mit gezielten ätzangriffen werden Schichten und Tiefenstrukturen neu sichtbar. Ätzfiguren lassen Rückschlüsse ziehen auf die kristalline Beschaffenheit des Stoffs, aus dem eine Sache gemacht ist. Man sieht jetzt nicht nur Oberflächen, sondern erhält Einblick in tiefere innere lagen. Wie man den Tieren mit dem Glüh- eisen ein Erkennungszeichen in die Haut brennt, so soll den Christen das Weihnachtsgeschehen in die Seele eingeätzt werden. Wie Säuren und Ätzgifte die Metalle und die Poren des Marmors an- greifen, so soll die Botschaft von Weihnachten den Oberflächen unserer glatten und matten Christenseelen zusetzen. Wer diese Botschaft in sich aufgenommen hat, ist danach ein anderer, ein christlich Geätzter und Gebrannter, dem man die Veränderungen ansehen muss. Diese christliche Ätzkunde ist alles andere als spirituelle Schonmedizin. Die letzten Zeilen des Anfangschors betonen es noch einmal: «Denn der Strahl, so da einbricht, / zeigt sich euch zum Gnaden- scheine.» Beim Einbruch der Einsicht, was an Weihnachten wirklich geschehen ist, soll etwas zu Bruch gehen, und wäre es sogar unser Bedürfnis nach Ruhe und Schonung. Ein Lichtstrahl soll unsere Ahnungslosigkeit durchfahren und durchleuchten, dass daraus ein «Gnadenschein» entsteht. Das kann wohl nur heissen: Wir sollen neue Klarheit über die Frage gewinnen, wer wir sind und was uns als Christen obliegt. Weihnachten ist nicht beruhigendes wärmen- des Atmen von Esel und Ochs im Rhythmus von «Süsser die Glocken nie klingen» und «Ihr Kinderlein kommet». Weihnachten ist für den erwachsenen, nachdenkenden Christen Fanal zu Umkehr, Aufbruch und Neubeginn. Darum ist der erste chor dieser Kantate vermutlich ein so strahlend unverzagter Weckruf. Aus dem Schlaf, ihr Christen! Begreift es doch endlich: Eine ganz und gar neue Zeit bricht an!

Vieles an dieser erstaunlichen Bach’schen Weihnachtskantate liegt im Dunkeln und wird es vermutlich immer bleiben. Wir kennen weder den Textdichter noch den Anlass der Uraufführung mit Sicherheit. Das Werk weist eine Reihe von Merkwürdigkeiten auf, welche selbst die Experten in Erklärungsnotstand bringen. Keinen Choral, keine Soloarien, drei Rezitative mit ergreifend schönen ariosen Partien, Eingangs- und Schlusschor sowie zwei Duette, allesamt in Da- capo-Form. All dies ist ziemlich ungewöhnlich, selbst für Kenner des Formenreichtums von Bachs Kantatenwerk. Uns braucht es nicht zu belasten. Selbst die Unsicherheit bezüglich des Textdichters ist für uns kein Problem. Seine und erst recht Bachs Denkungsart bezüglich des tieferen Sinns der Weihnachtsereignisse werden auch so deutlich genug.

Ob nun der Hallenser Theologe Johann Michael heineccius der Textlieferant war – wie die meisten Kenner annehmen – oder ob ein anderer Gottesgelehrter jener Zeit für Bach den Text schrieb: Das zentrale Motiv der Botschaft ist klar und unmissverständlich. Es ist in der genauen Mitte der Kantate placiert und lautet: «So kehret sich nun heut / das bange Leid, / mit welchem Israel geängstigt und beladen, / in lauter Heil und Gnaden.» Umkehr also. Vorbei mit Ängsten und lasten, mit bangem leid und mit Knechtschaft, mit Sklavenketten und Seelenqual. Das los hat sich gewendet. Aus Angst soll Mut und Zuversicht werden, aus Verzagtheit Freude, aus Gefangenschaft Freiheit. Denn – so einfach hört sich die Lösung an: Gott ist Mensch geworden. Darin und daran liegt alles. Darüber hat man nachzudenken. Das ist das unbegreifliche, das Seligmachende, das alle Erwartungen und Vorstellungen Sprengende: obwohl wir es verdient hätten, am Boden zu liegen, bequemt sich die Gottheit «die menschliche Natur an sich zu nehmen, / und auf der Erden / im Hirtenstall zu einem Kind zu werden.» Mensch, wach auf! Ein «selger Tag» ist angebrochen. Dies begreifend leben wir urplötzlich in einem «ungemeinen Heute».

Was aber ist ein «ungemeines Heute»? Fragen wir zuerst: Was wäre ein gemeines heute? Ein Tag wie jeder andere. Ein austausch- barer Tag, so wie wir viele erleben. Alltag halt. Ein Tag vielleicht, an dem uns nichts ätzt. Wo das Leben sich an uns und mit uns so unmerklich wie unbehelligt weiterschiebt. Normalität also. Wir brauchen Normalität. Wir können nicht jeden Tag mit Dingen konfrontiert werden, die uns unterbrechen, aufhalten oder gar aus der Bahn werfen. Ist das Leben nicht oft gerade deshalb angenehm, weil uns nichts in die Quere kommt, weil wir nicht aus dem Takt geraten, weil nichts unabsehbares uns behindert und beunruhigt? Es wäre nicht auszuhalten ohne ganz und gar gemeine Tage, an denen Gewohnheit, Vertrautheit, Ereignislosigkeit und Ruhe herrschen. Doch plötzlich schlägt das Neue ein, wie der Blitz aus heiterem Himmel. Auf einen Schlag ist alles anders. Wo bisher ein Weg war, öffnet sich ein Abgrund. Es geht nicht weiter. Umkehr ist angesagt. Richtungswandel und Sinneswandel.

Diese Einbruchstelle des Andersartigen nennen wir Offenbarung. Nichts ist mehr so, wie es zuvor war. Mensch, begreife es endlich! Nur so wird aus dem gemeinen heute ein ungemeines heute. Der Schreiber dieses Kantatentextes möchte die Geschehnisse um Weih- nachten so radikal verstanden wissen. Abbruch der Normalität durch eine sich in die Seele einbrennende Heilserfahrung. Jetzt ist der Augenblick da! Jetzt erst begreifst du, wie du bisher mühselig, am Boden kriechend, mit Angst und Schuld beladen unterwegs warst. Im Licht dieser Erfahrung fallen dir endlich die Schuppen von den Augen. Du kanntest nur gemeine Tage. Jetzt hat der Himmel dir ein ungemeines heute beschert! Ein «unbegreifliches Verfügen!» nennt der Verfasser des Kantatentextes das Eingreifen des Göttlichen ins menschliche leben. «Gott, du hast es wohl gefüget, / was uns itzo widerfährt» singen danach die Sopran- und die Bass- stimme, wunderbar umspielt von einer Solo-oboe, als ob der Heilige Geist selbst zu den Einsichten der Sängerin und des Sängers durch den geschmeidigen Klang der Oboe seinen Segen dazu kund- tun möchte.

Doch müssen zuvor die alten Verhältnisse bedacht werden. Für den Menschen ist heilsgeschichtlich ja ziemlich alles schief gegangen. Er ist durch unstillbare Neugier und Begehrlichkeit nach Verbotenem in die Gefangenschaft und in die Sklavenketten Satans geraten. Vom Teufel und seinem Anhang hören wir in der Regel wenig um die Weihnachtszeit. Als ob die Hölle Ferien machen würde in dieser Zeit. Nicht so in unserer Kantate. Da ist der Satan höchst präsent und am Werk. Er setzt uns zu, er quält uns sogar, wie wir lesen. Doch jetzt soll es schwierig für ihn werden. Denn trotz Abfall und Verrat will Gott seine Kreaturen nicht ganz unter- gehen lassen und dem Satan ausliefern. So verspricht er, schon gleich nach dem Sündenfall jemand zu schicken, der Schuld und Vergehen wieder ausbügeln sollte. Hier heisst dieser versprochene Jemand «der Schilo». Ein sonderbares Wort, das Luther einfach und deutlich mit «der Held» übersetzte, während die griechische und die lateinische Bibel das hebräische Wort deuten als «einer, der bereit steht», «einer der geschickt werden soll», «einer, dem der Herrscher- stab gehört» und die göttliche Ordnung wieder herstellen soll. Die Kabbalisten haben herausgefunden, dass das Wort «Schilo» zahlen- wertmässig wesensgleich ist mit dem Wort Messias, sodass man es zurecht als den Gesandten oder Propheten Gottes deuten darf. Unser Textdichter erklärt diesen zugesagten Befreier noch durch ein weiteres Bild: Es komme zu uns «der Löwe aus Davids Stamme». Dabei handelt es sich freilich um einen ganz besonderen Löwen, einen, der einen Bogen spannen und ein Schwert zu wetzen vermag, und darum mit Luthers «Held» vermutlich überaus treffend umschrieben ist. Doch die eigentliche Weihnachtsbotschaft und Zumutung ans Denken ist nun, dass dieser mächtige Gesandte, welcher die damalige Schuld der schwachen Menschen auszuwetzen und gutzumachen vermag, ein Kind in einer Krippe sein soll. Das ist das ungeheure, das der Textdichter als das «unbegreiflich selige Verfügen» bezeichnet – was Bach in einem emotional hinreissend gestalteten Alt-Rezitativ hörbar macht. Im Verrücken und sanften Gleiten von einer Tonart zur andern wird uns hier etwas von diesem «unbegreiflichen Verfügen» hörbar. Es ist so grossartig gelungen, dass man glaubt, dieser begnadete Musiker müsse das musikalische Verfügen vom Erfinder dieser Heilsgeschichte selbst gelernt haben.

Freilich: Ein bisschen pietistisch-pastorale Ermunterung fügt der Dichter auch noch bei. Ebenso wenig kann er seine barocke liebe zu Gegensätzlichem und Paradoxem unterdrücken. Wie könnte er sonst heisse Andachtsflammen in Demut brünstig zusammenschlagen lassen? Kann man denn gleichzeitig demütig und von glühen- der Brunst getrieben sein? Wie soll das zugehen? Wie können so unterschiedliche Gefühle sich miteinander verbinden? Löscht da nicht notwendigerweise das Wasser der Demut das Feuer der liebe aus? Doch bedenken wir: Womöglich ist für diesen Dichter der Aus- druck «in Demut brünstiglich» nichts anderes als eine wunderbare Wortformel für das, was er für eine spezifische Eigenart des Weihnachtswunders hält. So wäre ja nicht nur dem lieben Gott und dem grossen Komponisten Bach zu diesem Tag ein «unbegreifliches Verfügen» gelungen, sondern sogar unserem bescheiden anonymen Text- dichter. Vielleicht müsste man sogar sagen, dass Weihnachten selbst aus der Sicht eines Theologen nicht zutreffender bezeichnet werden kann als mit dem Ausdruck «das unbegreifliche Verfügen». Hier wurde etwas so neu und anders gefügt und verfügt, dass im Strom der Heilsgeschichte auf einmal, mitten im gemeinen Alltag, das «ungemeine Heute» erscheinen musste.

Was an Weihnachten geschah, das gab es noch nie. Das ist so ein- malig und unerwartet, dass jeder Christ es sich einätzen muss, da- mit es nie mehr aus seinen Augen und seinem Bewusstsein verschwindet. Vorbei ist es mit dem bangen leid, mit Trauer, Angst und Bedrückung. Die Andachtsflammen sollen auflodern, der Mensch kann nun froh und dankbar, ja jubelnd himmelan stürmen. Die «gebückte Seele» wird endlich frei sein, sie wird in liebe und Begeisterung aufblühen, und der Satan, der sie oft so arg und hinterlistig quälte, soll nie mehr Gelegenheit dazu bekommen.

Wie Bach diese Freude über dieses «ungemeine Heute» in Musik verwandelt hat, grenzt an ein Wunder. Beim Hören dieser Kantate geschieht mit unseren Gefühlen genau das, was der Text in unseren Gedanken festschreiben möchte. Im Dreiachteltakt möchte man nach dem ersten Chorsatz durch die Welt tanzen und alles am Arm packen und mittanzen und mitjubeln lassen. Eine Musik ist es, die beim Hören unsere Begeisterung verdoppelt, unser Glück gleichsam da capo immer wieder beginnen lässt, ohne im Begeisterungstaumel das unbegreifliche zu verdrängen. Denn dieses leuchtet immer wie- der auf, in den Rezitativen, im Wechselspiel der Stimmen. Diese Musik ätzt uns geradezu ein unstillbares Verlangen nach licht und Freude, nach Erfüllung und Glück ein. Wenn die rasenden Streicherfiguren des Schlusschores einfahren und durch unsere Ohren flitzen, wissen wir auf einmal: So muss Weihnachten sein. Ein göttlicher Wirbel, der uns packt, durchwühlt, zerzaust, mitreisst und heraushebt aus dem Gemeinen und Absehbaren, aus der lächerlichen Trübsal und dem widerlichen Kleinmut unseres Alltags. Hier erfahren wir hörend, dass das «ungemeine Heute» da ist, spürbar nahe, um uns herum, in uns drinnen, im unbeschreibbaren leuchten und Wärmen dieser Bach’schen Musik. «Danket Gott», ermahnt uns die Bassstimme im letzten Rezitativ, «für dies, was er getan». Ich möchte hinzufügen: und danken wir Bach, dass wir das Weihnachtswunder dank seiner Musik einigermassen begreifen.