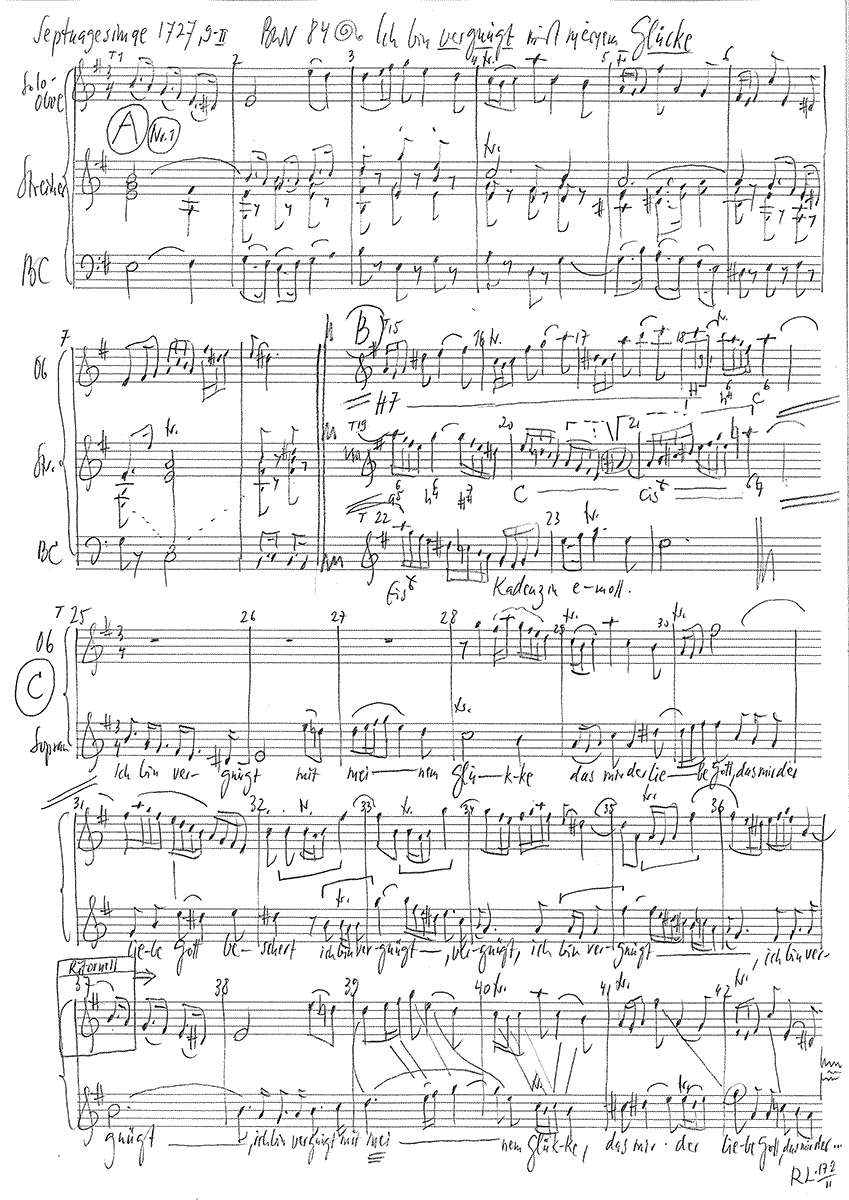

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke

BWV 084 // zu Septuagesimae

für Sopran, Vokalensemble, Oboe, Fagott, Streicher und Continuo

Die wahrscheinlich 1727 komponierte Kantate «Ich bin vergnügt mit meinem Glücke» (BWV 84) gehört zu Bachs wenigen geistlichen Solowerken. Ihr theologischer Hintergrund ist das Gleichnis von den Dienstleuten im Weinberg (Matthäus 20), das Bach und sein unbekannter Librettist jedoch weniger als arbeitsrechtlichen Präzedenzfall, sondern eher als Ausgangspunkt einer moralischen Betrachtung behandeln, die die Ergebung in Gottes Willen als Quell wahrhaftiger Zufriedenheit hervorhebt. Aus diesem Geist einer fast heiteren Demut und bewusst gewählten Sorglosigkeit ist Bach eine echte «Franziskus-Kantate» gelungen, deren bescheidener Umfang und sparsame Besetzung selbst textdeutendes Programm ist.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Solisten

Sopran

Gerlinde Sämann

Chor

Alt/Altus

Antonia Frey

Tenor

Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Katharina Arfken

Fagott

Dorothy Mosher

Orgel

Rudolf Lutz

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Eleonore Frey Staiger

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

18.02.2011

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-4

Unbekannt

Textdichter Nr. 5

Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, 1686

Erste Aufführung

Sonntag Septuagesimae,

9. Februar 1727

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die Eingangsarie verkörpert mit ihrem aus absteigenden Punktierungen bestehenden Kopfmotiv zunächst ein Abbild der Duldsamkeit, die durch die Leichtigkeit, mit der sich Sopran, Oboe und die häufig solistisch geführte erste Violine durch den Tonraum bewegen, zugleich als Vorbedingung wahrhafter Freiheit ausgezeichnet wird. Der äusserlich schlichte, dabei jedoch allenthalben federnde Satz erscheint so als tönender Ausdruck eines reichen inwendigen Lebens, das im Begnügen auch an kleinen Gaben dauerhafte Zufriedenheit findet. Bach komponiert hier ein echtes Tugendbild anmutiger Einfalt und würdevoller Armut, das man sich gut in einer Frauengestalt seines Lebensumfeldes personifiziert vorstellen kann.

Das folgende Rezitativ führt diese Haltung zugleich auf die lutherische Rechtfertigungslehre wie auf die Grundbedingungen der menschlichen Existenz – Nahrung, Kleidung und nicht zuletzt Achtung bei Gott und Mitwelt – zurück. Der Mensch, der all dies zum Geschenk bekommen hat, kann sich kein Verdienst erwerben, sondern soll in Geduld jenes «wenige Brot» verzehren, von dem die anschliessende Arie singt. Wiederum als beschwingter Tanzsatz im 3/8-Takt angelegt, entfaltet dieses Quartett von Oboe, Violine, Singstimme und Continuo einen beachtlichen Charme, der die ansteckende Freude gelebter Nächstenliebe hörbar macht und damit eine besonders sinnliche Art des Predigens verkörpert.

Mit der zuvor aufgesparten Form des streicherbegleiteten Accompagnato hat Bach das zweite Rezitativ besonders hervorgehoben. Textlich geht es hier um eine Übertragung des Weinberg-Gleichnisses auf den gesamten Erdenlauf des Menschen; wie Bach dabei den auf die Lebensmünze geprägten «Himmel» als erlösendes Zauberwort einführt, ist von berührender Eindringlichkeit, die alle irdische Ökonomie übersteigt und ablöst.

Die abschliessende Liedstrophe bekräftigt in einem schlichten Satz diese zentrale Botschaft vom Gott anheimgestellten befristeten Weltdienst und der Hoffnung auf ein zwar nicht verdientes, jedoch duldsam erwartetes «gutes Ende». Dass Bach dabei eine Strophe des Sterbeliedes «Wer weiss, wie nahe mir mein Ende» auf die Melodie des Chorals «Wer nur den lieben Gott lässt walten» singen lässt, führt beide Ebenen der Gleichnisdeutung in sinnfälliger Weise zusammen. Die in den Originalquellen der Kantate allein für diesen Satz zusätzlich zum Solosopran geforderten «3 Ripieni» finden sich mit einer solistischen Vokalausführung gewiss angemessen umgesetzt.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Dem Text des unbekannten Librettisten liegt als Vorlage eine Dichtung von Christian Friedrich Henrici (1701–1761), genannt Picander, zugrunde. Die Kantate nimmt Bezug auf die Lesung des Sonntages, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20, 1–16, deutet es aber praktisch in dem Sinn, dass es gelte, sich neidlos mit dem zu begnügen, was Gott einem zugeteilt hat. Bach beweist, dass er auch mit einer kleinen Besetzung – ein Solosopran, Oboe und Streicher – eine abwechslungsreiche Dramaturgie gestalten kann.

1. Arie (Sopran)

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,

das mir der liebe Gott beschert.

Soll ich nicht reiche Fülle haben,

so dank ich ihm vor kleine Gaben

und bin auch nicht derselben wert.

1. Arie

Das Wort «Glück» ist im ursprünglichen Sinn von «Festsetzung, Bestimmung, Schicksal»zu verstehen und die «Vergnügung» im Sinn von «Genügsamkeit». Das heisst also: «Ich bin mit meinem Schicksal zufrieden.» Es geht um die Hingabe an Gott und um die Ergebung in seinen Willen. Das Glück preisen die Singstimme und die Solooboe in einem reich verzierten Duett.

2. Rezitativ (Sopran)

Gott ist mir ja nichts schuldig,

und wenn er mir was gibt,

so zeigt er mir, dass er mich liebt,

ich kann mir nichts bei ihm verdienen;

denn was ich tu, ist meine Pflicht.

Ja! wenn mein Tun gleich noch so gut geschienen,

so hab ich doch nichts Rechtes ausgericht’;

doch ist der Mensch so ungeduldig,

dass er sich oft betrübt,

wenn ihm der liebe Gott nicht überflüssig gibt.

Hat er uns nicht so lange Zeit

umsonst ernähret und gekleid’

und will uns einsten seliglich

in seine Herrlichkeit erhöhn?

Es ist genug vor mich,

dass ich nicht hungrig darf zu Bette gehn.

2. Rezitativ

Das Rezitativ bedenkt das Verhältnis des menschlichen Tuns zum Geben Gottes: Die Gaben Gottes sind Zeichen seiner Liebe. Der Mensch kann sich bei Gott nichts verdienen. Er ist ungeduldig und meint, er sei wie die Arbeiter im Weinberg zu kurz gekommen. Er übersieht dabei, dass Gott ihn stets mit dem Notwendigen versorgt und ihm die himmlische Erhöhung in Aussicht gestellt hat.

3. Arie (Sopran)

Ich esse mit Freuden mein weniges Brot

und gönne dem Nächsten von Herzen das Seine.

Ein ruhig Gewissen, ein fröhlicher Geist,

ein dankbares Herze, das lobet und preist,

vermehret den Segen, verzuckert die Not.

3. Arie

Die Arie wendet den Blick zu den Nächsten.

Der Glaubende geniesst mit Freuden das wenige, das er benötigt, und gönnt es dem Nächsten, wenn dieser mehr bekommen hat als er. Ein dankbares Herz bewahrt vor falscher Sorge in Notzeiten. Zur klanglichen Abwechslung wählt Bach die I. Violine und erfindet für sie und die konzertante Oboe eine Zusammenspiel, wechselnd zwischen Einklang und Selbständigkeit.

4. Rezitativ (Sopran)

Im Schweisse meines Angesichts

will ich indes mein Brot geniessen,

und wenn mein’ Lebenslauf,

mein Lebensabend wird beschliessen,

en, so teilt mir Gott den Groschen aus,

da steht der Himmel drauf.

O! wenn ich diese Gabe

zu meinem Gnadenlohne habe,

so brauch ich weiter nichts.

4. Rezitativ

Nun wendet sich der Dichter den letzten Dingen zu: «Im Schweiss deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen» (Genesis 4, 19). Mit dem «Groschen» wird an den Lohn erinnert, welchen der Verwalter im Gleichnis den Arbeitern im Weinberg am Abend auszahlt. Auf der Münze befindet sich «der Himmel», das Hoheitszeichen Gottes.

5. Choral

Ich leb indes in dir vergnüget

und sterb ohn alle Kümmernis,

mir g’nüget, wie es mein Gott füget,

ich glaub und bin es ganz gewiss:

Durch deine Gnad und Christi Blut

machst du’s mit meinem Ende gut.

5. Choral

Die 12. Strophe des Liedes «Wer weiss, wie nahe mir mein Ende» von Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt beschliesst die Kantate; sie wird auf die Melodie «Wer nur den lieben Gott lässt walten» gesungen. Wovon bisher nur indirekt die Rede war, wird in diesen Zeilen ausgesprochen: Es ist das Verdienst Jesu Christi, auf das der Glaubende vertraut und das ihn «vergnüget» leben und «ohn alle Kümmernis» sterben lässt.

Eleonore Frey

«Das Geheimnis der kleinen Gaben»

I

«Ich bin vergnügt mit meinem Glücke»: im Nachhall der Musik der Kantate BWV 84 erinnere ich das «Glück», das im Vergnügen über das Gottesgeschenk besungen wird, nicht als den Jubel, von dem in den ersten Worten unserer Kantate die Rede zu sein scheint. Das Vergnügen ist still, das Glück ist nicht das grosse Los. Der gedämpft frohlockende Gesang gibt dem Raum, was in mit- und hinreissenden Lobeshymnen leicht ausser Acht fallen könnte: den «kleinen Gaben», die dem bescheidenen Anspruch die ihm entgangene «reiche Fülle» entgelten sollen. Dass diese keineswegs gering zu achten sind, wurde mir vielleicht deutlicher denn je bewusst, als ich im vorletzten Sommer in Spitzbergen über die Blumen staunte, die den dort denkbar kargen Bedingungen ihre erstaunliche Blüte abtrotzten. Nicht dass sie ganz anders gewesen wären als die hier. Es gab Nelken- und Hahnenfussähnliches, ferner Wollgras und Steinbrechgewächse und anderes, das uns aus den Bergen bekannt ist. Aber wenn sie auch in der Art von unseren einheimischen Pflanzen nicht sehr verschieden waren, waren sie es dafür in ihrer scharf gestochenen Winzigkeit, in der Intensität ihrer Farben, in ihrer Ausgesetztheit an einem Ort, wo kein Baum wuchs und wo Frühling, Sommer und Herbst sich zusammenfassen liessen in eine einzige Jahreszeit: Die, in der es hell war, in der sich ein Überfluss an Licht dem Mangel der langen, dunklen Zeiten entgegensetzte. Wie sie geduftet haben, und ob überhaupt, weiss ich nicht. Da man die Blumen ihrer Kostbarkeit wegen nicht pflücken durfte, hätte ich mich hinlegen müssen, um meine Nase in ihre Nähe zu bringen – was im Hinblick auf die Beschaffenheit des Bodens nicht zu empfehlen war. Gewächse, die man in andern Breitengraden sorglos mit Füssen tritt, wurden hier sorgfältig umgangen: Eine ausschliesslich in kleinen und allerkleinsten Gaben sich ereignende Flora war hier zu einem Wunder geworden, hinter dem die Pracht der anderswo wild wachsenden Orchideen, Rosen und Lilien weit zurückblieb.

Wenn man den Anfang der Kantate im Hinblick auf den ihr zeitgenössischen Sprachgebrauch liest, zeigt sich das «Vergnügen» ebenso wie das «Glück» in einem uns ungewohnten Licht. Das eine wie das andere Wort wird hier in einer Bedeutung gebraucht, die uns nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Nicht als eindeutig gut, sondern schwankend zwischen gutem und schlechtem Geschick: das «Glück». Nicht im Sinn einer heiteren Freude das «Vergnügen», sondern als ein schlichtes Zufriedensein: «Die Menschen sind vergnügt mit ihrem Stande nimmer», klagt Friedrich von Logau in einem seiner Sinnsprüche. Und noch in dem Gedicht «Gebet» von Mörike heisst es: «Herr, schicke was du willt / ein Liebes oder Leides / ich bin vergnügt, dass beides / aus deinen Händen quillt – ein Liebes oder Leides», wie es das noch bei Schiller «zweifelnde Glück» will.

Als ich eben angefangen hatte, mir über den Text dieser Bachkantate Gedanken zu machen, entdeckte ich zu meiner Überraschung, dass im dritten Gesang von Dantes «Paradies» von einem vergleichbar genügsamen Vergnügen am gottgegebenen Glück die Rede ist. Als Dante die in den Mondhimmel versetzte Piccarda fragt, ob sie nicht lieber in einen höheren Himmel aufsteigen möchte, gibt sie ihm, «so fröhlich (…), als ob sie in der höchsten Liebe glühte», zur Antwort:

«Mein Bruder, unser Wille wird gestillet

Durch Kraft der Liebe, sie lässt uns nur wünschen

Das, was wir haben; andrer Dunst entschwindet.

Wenn wir an einen andern Ort uns sehnten,

Dann wären nicht im Einklang unsre Wünsche

Mit dessen Willen, der uns hierher sendet.»

Im Paradies gibt es keine Differenz zwischen Wollen und Haben, wird dem Leser nachher erklärt. Oder, darf man vielleicht sagen, wo es die Differenz zwischen Wollen und Haben nicht gibt, dort ist das Paradies. Und wenn nicht das Paradies, so doch die wunschlose innere Ruhe, in der einem die Augen aufgehen für die «kleinen Gaben», die Gott denen beschert, die in Heiterkeit entgegennehmen, was er ihnen schickt. Wobei, so sei noch nachgetragen, diese Ruhe selber als eine ganz und gar nicht «kleine Gabe» hoch zu schätzen ist.

Ausserhalb des religiösen Zusammenhangs, in dem sich dieses paradiesische Zufriedensein mit einem wie immer sich wendenden Glück als eine Möglichkeit eröffnet, wird freilich in der ungleichen, um nicht zu sagen ungerechten Verteilung der irdischen Glücksgüter das Verlangen nach mehr immer wieder, und durchaus nicht zu Unrecht, zum Zug kommen müssen. Wer nicht darauf vertrauen darf, dass ein Gott ihn, wie es im Kantatentext heisst, «umsonst ernähret», wird nicht so leicht sein «wenig Brot» mit Freuden essen und wohl auch nicht unbedingt «dem Nächsten von Herzen das Seine» gönnen können. im Einklang mit dem Willen Gottes kann nur stehen, wer sich in der Hoffnung auf seine Gnade aufgehoben fühlt.

Eine «kleine Gabe»? im Lied ist die Gabe «klein» im Gegensatz zur «reichen Fülle», die sie den mit wenigem «Vergnügten» zu ersetzen hat. Als «kleine Gaben» können sich wohl auch jene Glücksmomente anbieten, in denen man – für einmal befreit vom Zwang der Gewohnheit – mit andern Augen anderes sieht als das, was einem gemeinhin in den Blick tritt. Wo ein Sonnenstrahl in einen rasch bergab fliessenden Bach fällt, sehe ich – aufmerksam auf diesen plötzlichen Glanz – nicht mehr das fliessende Wasser, sondern – blitzartig – das in ihm sich brechende Licht. Oder es erscheint mir im Licht einer jäh aufscheinenden Ahnung das Gesicht eines Menschen mit einem Mal nicht mehr als das eines mühselig Beladenen, sondern «so, wie es Gott gemeint hat», wie ich einmal jemanden zu meiner Freude habe sagen hören: eines Menschen, von dem unversehens die Bedrängnis abgefallen ist, die sonst seinen Ausdruck prägt, sein Verhalten bestimmt. Solche Ereignisse kann man nicht wollen, sondern nur entgegennehmen – als eine kleine Gabe, als eine kleine Ewigkeit inmitten unseres leider so oft von einem zum andern hetzenden Alltags. Und es kann einem in der Erinnerung an solche Augenblicke einfallen, dass man in ihnen nicht nur aus dem im präzisen Sinn rücksichtslosen Ablauf der Zeit herausgetreten ist, sondern auch aus der Selbstverständlichkeit, die uns diesen Ablauf als den einzig möglichen darstellt.

II

Ich möchte nun versuchen, den Text der ersten Arie in seiner Vertonung zu erinnern:

«Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,

das mir der liebe Gott beschert.

Soll ich nicht reiche Fülle haben,

so dank ich ihm vor kleine Gaben

und bin auch nicht derselben wert.»

Was im gesprochenen Wort wie ein stilles Gebet klingt, blüht in der Vertonung auf zu einer Sprachmusik, in der die Wörter nicht nur in ihrer Bedeutung, sondern auch als Tonträger wirksam sind. in dieser doppelten Bestimmung bewegt sich die Melodie nicht nur, ein Wort ums andere erwägend, stetig auf ihr Ziel hin, sondern sie bleibt auch in einem gewissen Sinn bei sich selber, wenn ein ums andere Mal im Fortgang der Melodie der gleiche Vokal intoniert und dabei um seiner selbst willen, als Klang, zur Geltung gebracht wird. Sei es ein «e», ein «i» oder das im «Vergnügen» ebenso wie im «Glück» und der «Fülle» hell sich nach oben öffnende «ü»: in jedem der die Melodie wortlos weiter tragenden, mehr oder weniger hellen Laute kann man in einer Art akustischer Erleuchtung eine der «kleinen Gaben» erfahren, für die im Bewusstsein ihres eigenen Ungenügens die Sängerin ihrem Gott dankt. Eine Folge «kleiner Gaben» allerdings, die sich in der freien Entfaltung der Klänge und in der Transparenz der sie begleitenden Akkorde zu einer wenn nicht «reichen», so doch in sich selber höchst differenzierten «Fülle» ausweitet, und die in ihrer kraftvoll zarten Ausstrahlung einen unbegrenzten Raum zu eröffnen scheint.

Die erste Arie spricht in Worten etwas aus, das im Gesang über das Gesagte hinauswächst. Als ob sich das «Vergnügen», das «Glück» doch noch unserem heutigen Sprachgebrauch annähern möchten. Die Musik schwingt sich aber, wie gesagt, nicht zu der «reichen Fülle» des Jubels empor, der uns zum Beispiel in Bachs «Magnifikat» überwältigt, sondern sie nimmt sich immer wieder in ihrem Aufschwung zurück, um sich dann in gemessenem Gang zum nächsten und noch einmal nächsten Ton zu bewegen. in einer Reihe von aus sich selber strahlenden «Augenblicken» verbinden sich die Töne zu einer Melodie, die im Bewusstsein jedes einzelnen Schritts bedächtig sich ihren Weg sucht; als ob sich – immer wieder von Neuem in Frage gestellt – die Richtung eins ums andere Mal erst aus der Besinnung auf den eben verklingenden Ton ergeben könnte. Wenn es einen Willen gibt, der diese Bewegung lenkt, scheint der seine Kraft nicht aus einer im vornherein gegebenen Absicht zu schöpfen, sondern von einem Augenblick zum andern aus der Spannung, in der die Töne zugleich bei sich selber bleiben und, unmerklich sich verwandelnd, in den nächsten und noch einmal nächsten übergehen. So mögen auch wir uns gelenkt fühlen, wenn wir beim Zuhören in Aufmerksamkeit wahrnehmen, was von Ton zu Ton geschieht. in einer solchen Aufmerksamkeit legen wir unseren Weg nicht, wie man (meistens ohne jeden Hintergedanken) sagt, zurück wie etwas, das sich als ein Mittel zum Zweck von selber erledigt hat, sondern wir erkunden ihn, loten ihn in jeder seiner Einzelheiten aus, als ob wir um seiner selbst willen unterwegs wären. Nicht im Modus des «als ob», sondern in der Wirklichkeit: getragen von einer Zuversicht, die uns von Augenblick zu Augenblick im Gewohnten das Ungewohnte, im Endlichen das Unendliche erfahrbar macht.

Einer solchen Aufmerksamkeit kann auch ein anderer Name gegeben werden. in Paul Celans Büchnerpreisrede «Der Meridian» steht der Satz: «Aufmerksamkeit» – hier sei nach dem Kafka-Essay Walter Benjamins ein Wort von Malebranche zitiert –, «Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele.» Ein Verweis nach dem andern führt zu der Quelle zurück, aus der Celan den Begriff vom «natürlichen Gebet der Seele» und damit von einer nicht ohne Scheu zu nennenden Gabe Gottes übernommen hat. Nicolas Malebranche, dessen Hauptwerk den Titel «De la Recherche de la Vérité» trägt, konnte wohl zuerst Benjamin und dann auch Celan eine Garantie sein für die Redlichkeit dieser so oft missbrauchten Worte «Seele» und «Gebet». in ihnen hat Celan eine Möglichkeit gefunden, die «Wege der Dichtung» so zu beschreiben, dass auch ihre Öffnung auf «einen ganz Anderen» spürbar wird: Auf den, dem das Gebet gilt und der mit seiner Schöpfung dem Dichter den Anlass gibt zu einer Arbeit, die – in Aufmerksamkeit – diese Schöpfung von Neuem zu sagen versucht. Wort um Wort. Blume um Blume. «Orchis und Orchis einzeln», wie es im Gedicht «Todtnauberg» heisst: in Aufmerksamkeit so, dass sich aus der «reichen Fülle» der Vegetation die einzelne Pflanze hervorhebt und erkennbar wird als das Wunder, das sie in ihrer fein ziselierten Verletzlichkeit ist.

Die «Aufmerksamkeit» als «das natürliche Gebet der Seele», die «Aufmerksamkeit» als das Gebet, das die «kleinen Gaben» entdeckt und zum Blühen bringt: in der sorgfältig ihren Weg beschreibenden Musik unserer Bachkantate gibt sie sich als Geschenk, wenn man sich nur restlos auf die Folge der Klänge einlässt. Wenn ich versuche, hellhörig und konzentriert der Musik zu folgen, in jedem meiner Schritte erinnernd, was eben war und vorwegnehmend, was gleich sein wird, bin ich damit zwar nicht der Bewegung enthoben, in der, wenn auch von Augenblick zu Augenblick in der Schwebe bleibend, der Gesang vorwärtsdrängt. Wir alle kommen im Hören von einem Anfang her und gehen auf ein Ende zu. Das ist unabdingbar, so wie wir auch im Leben von der Geburt zum Tod gehen. Beim aufmerksamen Hören erschliesst sich aber auch in jedem der Augenblicke, die in ihm als eine Art von Wunder zur Wirkung kommen, die Möglichkeit eines neuen Anfangs. in ihr bewegt sich der Gesang nicht nur vorwärts, sondern er findet sich auch immer wieder ein in dem Ort, aus dem die Melodie stets von Neuem ihren Aufschwung nimmt. So legen sich im Verlauf der Zeit zwei Bewegungen übereinander, von denen die eine dem Gang der Dinge folgt, während die andere stets von Neuem in seinen Ursprung zurückzukehren scheint. im Vorübergehen gehe ich auch immer wieder dem, was ich von einem Schritt zum andern in Aufmerksamkeit wahrnehme, auf den Grund. «Orchis und Orchis» oder die kostbaren Blüten in Spitzbergen: Wie neu geschaffen wachsen mir die Pflanzen entgegen aus dem Boden, der sie aus sich entlässt und nährt. Blume um Blume. Oder, aus der Luft, Wort um Wort. Ton um Ton.