Was mein Gott will, das g’scheh allzeit

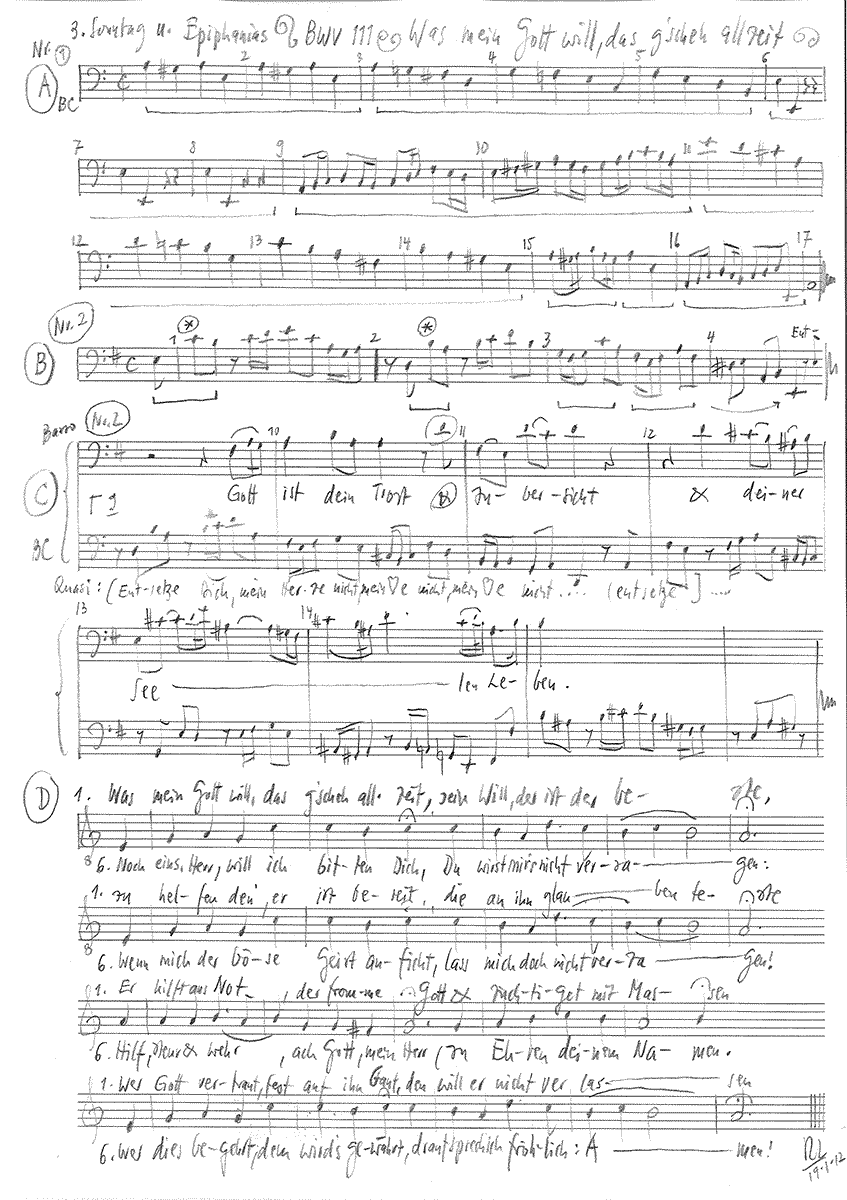

BWV 111 // zum 3. Sonntag nach Epiphanias

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Oboe I+II, Fagott, Streicher und Continuo

Die Kantate «Was mein Gott will, das gescheh’ allzeit» BWV 111 entstand zum 3. Sonntag nach Epiphanias 1725. Als Teil des Choraljahrgangs 1724/25 entspricht sie mit ihrer durchgehenden Verbindung von Choralmelodik, Konzertsatz und sensibler textlicher wie musikalischer Lieddeutung der für dieses Grossprojekt gefundenen Generallösung.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Solisten

Sopran

Noëmi Sohn Nad

Alt/Altus

Claude Eichenberger

Tenor

Hans Jörg Mammel

Bass

Peter Harvey

Chor

Sopran

Susanne Frei, Olivia Fündeling, Guro Hjemli, Noëmi Sohn Nad, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Damaris Nussbaumer, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Manuel Gerber, Nicolas Savoy

Bass

Fabrice Hayoz, Manuel Walser, Philippe Rayot

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Dorothee Mühleisen

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Bernd Ruethers

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

20.01.2012

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Herzog Albrecht von Preussen, 1547

Textdichter Nr. 2-6

unbekannter Autor

Erste Aufführung

3. Sonntag nach Epiphanias,

21. Januar 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Das archaische Trutzlied Herzog Albrechts von Preussen, des bereits 1525 zur Reformation übergetretenen letzten Hochmeisters des Deutschen Ritterordens, hat Bach im Eingangschor zu einem kämpferischen Entwurf inspiriert, in dessen von einem pulsierenden Continuo vorangetriebenenm schlagkräftigenm Klangwechsel (Streicher/Oboen) sich die Singstimmen mit ihrem Liedvortrag einpassen, der von der breit ausgeführten Sopranmelodie dominiert wird. Den Choralzeilen beigegebene rasante Unisonogänge der beiden Violinen und der Viola betonen die Atmosphäre des tosenden Glaubensstreites, verweisen jedoch zugleich auf die haltgebende Gegenwart des dreieinigen Gottes. Der Satz teilt mit dem Eingangschor der 1726 (ebenfalls zum 3. Sonntag nach Epiphanias) komponierten Kantate «Alles nur nach Gottes Willen» BWV 72 ein lakonisches Absprungsmotiv im Intervall einer fallenden Quarte, das einer Beobachtung Rudolf Lutz’ zufolge die Entschlossenheit verkörpert, «alles» mit letzter Konsequenz der göttlichen Führung zu unterstellen.

Die folgende Arie steht dazu in stärkstem Kontrast. Nur für Basso solo und Continuo gesetzt, entfaltet sie als Invention zweier tiefer Stimmen ein unnachahmlich vertracktes und dennoch redendes Linienspiel, das von der kontrastreichen Textaussage «Entsetze dich, mein Herze, nicht» und von der weiträumig abbildenden Umsetzung des «Widerstrebens» geprägt ist.

Weite Sprünge und falsche Intervalle illustrieren im Altrezitativ das verhängnisvolle Bemühen, sich dem Ratschluss eines Gottes zu entziehen, dem selbst «unser Denken offenbar» ist. Während das Libretto dies unter Verweis auf Jona, den alttestamentarischen Propheten wider Willen, als frevlerisch brandmarkt, hebt Bach mit einem heftigen Querstand zunächst das «Törichte» dieser Gottesflucht hervor, ehe er in geschmeidigen Vokalbögen das «gläubige Vertrauen» auf den «Schutz» des hier auch musikalisch «Gekreuzigten» plausibel macht.

Dem folgenden Duett liegt eine der heftigsten textlichen Spannungen zugrunde, die Bach je zur Vertonung aufgegeben waren: «So geh ich mit beherzten Schritten, auch wenn mich Gott zum Grabe führt.» Der entschlossen und fast tänzerisch aufwärtsführende Streichersatz wird daher von lastenden Orgelpunkten und abwärtsgerichteten Tonfolgen des Continuos ausbalanciert, die auf die Dimension des «Grabes» und des der «Todesruhe» verweisen: Ohne die Einsicht in die Unvermeidlichkeit des eigenen Sterbens sind Himmel und Ewigkeit nicht zu haben. Dass die Solostimmen Alt und Tenor zwischen den vertrauensvoll ausschreitenden Streichern und den Grabestönen des Continuos förmlich eingeklemmt sind, macht diese doppelte Begrenztheit aller menschlichen Existenz augen- und ohrenfällig. Auch die erste Violine kreist bei ihren virtuosen Koloraturen häufig um einen einzigen Ton – das Wechselspiel von Ruhe und Bewegung, von Todessehnsucht und Weltgeschäftigkeit prägt den Satz bis in Einzelheiten hinein. Während die fugenmässige Imitation des Mittelteils den Aspekt der Zeit und ihres abgemessenen Verlaufs akzentuiert («Gott hat die Tage aufgeschrieben»), behält mit der Wiederholung des A-Teils das liebende Vertrauen die Oberhand. Die Anlage als intensiv geführtes Duett weist dabei auf den zwischenmenschlichen Zuspruch hin, ohne den der für den letzten Lebensgang nötige Trost und Mut nicht aufzubringen ist. Der als Waise und Witwer nicht wenig geprüfte Komponist hat hier ein starkes Bild des fürsorglichen Geleites gefunden, dessen sanfter Überzeugungskraft man sich kaum entziehen kann.

Das folgende Sopranrezitativ wird in ungewöhnlicher Weise von zwei obligaten Oboen begleitet. Was zunächst eine pastorale Szenerie anzudeuten scheint, erweist sich im tremolierenden Adagio-Schluss als Sinnbild der Totenglocke und des «seligen gewünschten Endes». Der abschliessende Choralsatz mit schön gedehntem «Amen» nimmt diesen ernsten Ton auf, transformiert ihn jedoch zugleich zum Gesang der versammelten Gemeinde wie zum individuellen Gebet («Noch eins, Herr, will ich bitten dich»).

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Der Choralkantate liegt ein Lied von Herzog Albrecht von Preussen zu Grunde. Es umfasste ursprünglich nur drei Strophen. Die später angefügte vierte Strophe stammt von einem andern Dichter.

Das Sonntagsevangelium, Matthäus 8, 1–13, berichtet von der Heilung eines Aussätzigen und vom Hauptmann von Kapernaum. Der Aussätzige bittet Jesus um Hilfe und spricht zu ihm: «Herr, wenn du willst, kannst du mich rein machen». Und der Hauptmann, der sich für seinen kranken Knecht einsetzt, spricht zu Jesus: «Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach eingehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.» Der Textdichter entfaltet den Grundgedanken, dass der Christ sich in Gottes Willen zu fügen habe.

1. Chor

Was mein Gott will, das g’scheh allzeit,

sein Will, der ist der beste,

zu helfen den’ er ist bereit,

die an ihn glauben feste.

Er hilft aus Not, der fromme Gott,

und züchtiget mit Massen.

Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,

den will er nicht verlassen.

1. Chor

Wie bei den Choralkantaten üblich, hat der Librettist die erste Liedstrophe wörtlich übernommen, und Bach macht daraus ein gewichtiges Eingangsstück mit der Choralmelodie (in langen Notenwerten) deutlich erkennbar im Sopran. Die beiden Instrumentengruppen, Bläser (2 Oboen) und Streicher, konzertieren in lebhaftem Wechsel und bringen die Entschlossenheit zum Ausdruck, auf Gottes Willen zu bauen.

2. Arie (Bass)

Entsetze dich, mein Herze, nicht,

Gott ist dein Trost und Zuversicht

und deiner Seelen Leben.

Ja, was sein weiser Rat bedacht,

dem kann die Welt und Menschenmacht

unmöglich widerstreben.

2. Arie

Die zweite Zeile entnahm der Dichter der zweiten Choralstrophe und änderte das «mein Trost» in «dein Trost und Zuversicht». Bach webt den Choral ornamental aufgelöst in die Arienmelodie ein. Begleitet wird der Bass von einer energischen Continuostimme, deren beständige Motivwiederholungen wohl auf Gottes unerschütterliche Treue verweisen.

3. Rezitativ (Alt)

O Törichter, der sich von Gott entzieht,

und wie ein Jonas dort

vor Gottes Angesichte flieht;

auch unser Denken ist ihm offenbar,

und unsers Hauptes Haar

hat er gezählet.

Wohl dem, der diesen Schutz erwählet

im gläubigen Vertrauen,

auf dessen Schluss und Wort

mit Hoffnung und Geduld zu schauen.

3. Rezitativ

Aus der zweiten Choralstrophe stammt auch der Gedanke, dass unsre Haare gezählt sind (Matt-häus 10, 30). Es lohnt sich das «gläubige Vertrauen», wie es der Hauptmann von Kapernaum hielt. Auf einen warnenden Appell, der dem Choral fremd ist, wollte der Librettist jedoch nicht verzichten und tat es am Beispiel des «törichten» Propheten Jona, der sich durch Flucht dem Auftrag Gottes zu entziehen suchte.

4. Arie (Duett Alt, Tenor)

So geh ich mit beherzten Schritten,

auch wenn mich Gott zum Grabe führt.

Gott hat die Tage aufgeschrieben,

so wird, wenn seine Hand mich rührt,

des Todes Bitterkeit vertrieben.

4. Arie

Am Anfang der dritten Strophe des Chorals singt Herzog Albrecht, wenn er dereinst nach Gottes Willen aus dieser Welt scheiden müsse, «will ich ihm halten stille». Der Kantatendichter dagegen geht «mit beherzten Schritten» dem Ziel, dem Grab entgegen. Es ist fast ein heiter-mutiges Tanzen zum Grab, was Bach in diesem Duett in G-dur und im Dreiverteltakt vor unserem inneren Auge sich abspielen lässt; dunklere Schatten fallen auf Worte wie «Grab» und «Todes Bitterkeit». Die beiden Singstimmen folgen einander motivisch imitierend.

5. Rezitativ (Sopran)

Drum wenn der Tod zuletzt den Geist

noch mit Gewalt aus seinem Körper reisst,

so nimm ihn, Gott, in treue Vaterhände;

wenn Teufel, Tod und Sünde mich bekriegt

und meine Sterbekissen

ein Kampfplatz werden müssen,

so hilf, damit in dir mein Glaube siegt.

O seliges, gewünschtes Ende!

5. Rezitativ

Die Fortsetzung der dritten Strophe von Herzog Albrecht lautet schlicht: «Mein arme Seel ich Gott befehl/in meiner letzten Stunde,/o frommer Gott! Sünd, Höll und Tod/hast du mir überwunden.» Im Gebet des Librettisten richten sich die Gedanken besonders auf die Nöte und Glaubenskämpfe, welche auf den Sterbenden warten. Bach legt in seiner Deutung den Akzent auf das «selig gewünschte Ende». Die beiden Oboen verwandeln die Seufzer des Gesangs in Sehnsuchtsgesten.

6. Choral

Noch eins, Herr, will ich bitten dich,

du wirst mir’s nicht versagen:

Wenn mich der böse Geist anficht,

lass mich doch nicht verzagen!

Hilf, steur und wehr, ach Gott, mein Herr,

zu Ehren dienem Namen.

Wer das begehrt, dem wird’s gewährt;

drauf sprech ich fröhlich: Amen!

6. Choral

Die erst 1554 dem Choral angefügte vierte Strophe bildet den Abschluss der Kantate.

Bernd Rüthers

«Die Gottesfrage als Kern des Menschseins»

Der katastrophengeplagte Mensch im Spiegel der Kantate «Was mein Gott will, das g’scheh allzeit»

Der Text der Kantate «Was mein Gott will, das g’scheh allzeit» (BWV 111) gehört seit Jahrhunderten zum Kernbestand evangelischer Gesangbücher. Die erste Strophe stammt von Albrecht von Preussen (1490–1568), während die Strophen 2 bis 6 einem unbekannten Autor zugesprochen werden. Albrecht von Preussen wurde 1511, mitten in den Unruhen der Reformation, mit ganzen 21 Jahren zum letzten «Hochmeister» des Deutschen Ritterordens gewählt. Sein Orden war nach der verlorenen Schlacht bei Tannenberg 1410 militärisch, ökonomisch und politisch am Ende. Die Wahl des unerfahrenen Jünglings war ein Verzweiflungsakt des Ordenkonvents. Er sollte den Orden retten und dessen Unabhängigkeit von Polen zurückgewinnen. Es ging vor allem um die Erhaltung der Herrschaft über das Ordensland. Der dazu von Albrecht geführte Krieg gegen Polen endete mit einer Niederlage.

Der Theologe und Luther-Freund Osiander gewann Albrecht für die neue Lehre. Er suchte Rat bei Martin Luther in Wittenberg. Unter dessen Einfluss reifte sein Entschluss, den katholischen Orden aufzulösen, das Ordensland in ein weltliches Herzogtum umzuwandeln und dort den neuen Glauben einzuführen.

Dazu brauchte Albrecht den Frieden mit Polen. Am 8. April 1525 legte er den Huldigungseid vor dem polnischen König Sigismund I. ab. Damit schrieb er ein folgenreiches Stück preussischer, deutscher und europäischer Geschichte. Durch den Vertrag mit dem katholischen polnischen König blieb Preussen deutsch, wurde protestantisch und zum Kernland der späteren europäischen Grossmacht Preussen. Albrecht führte unmittelbar an der Grenze zum katholischen Polen in seinem Land die reformatorische Lehre als Landesreligion ein.

Im ersten, von einem unbekannten Autor geschriebenen Rezitativ der Kantate heisst es:

«Oh Törichter, der sich von Gott entzieht

und wie ein Jonas dort

vor Gottes Angesichte fieht,

(…)»

Albrecht von Preussen flieht nicht. Er folgt seiner Berufung – zum Wohle seines Landes. Er war ein Mann der Tat. Er bricht mit der bisherigen Ordenspolitik, wechselt die Konfession und wird weltlicher Landesfürst. Zudem war er theologisch gebildet und bildungspolitisch engagiert. Er verfasste Andachts- und Liederbücher, gründete 1540 das Gymnasium und 1544 die Universität in Königsberg.

Daneben betrieb er die Herausgabe des lutherischen Katechismus in deutscher, russischer, polnischer und litauischer Sprache. Viele böhmische, holländische und schottische Glaubensflüchtlinge fanden bei ihm Asyl.

Die Aktualität des Textes

Alles sah gut aus. Aber das Glück wendete sich. Kirchliche und politische Zerwürfnisse überschatteten seine späteren Regierungsjahre. Er wurde bezichtigt, die fremden Asylanten zu sehr zu begünstigen. Zudem war er hoch verschuldet. Die Stände standen gegen ihn auf und forderten Hilfe vom katholischen polnischen König. Der entschied gegen den Protestanten Albrecht, dessen ganzes Land plötzlich gegen ihn stand. Zu allem starb 1547 seine geliebte Gemahlin Dorothee. Zutiefst erschüttert, auf dem Tiefpunkt seines Lebens, schrieb Albrecht die erste Strophe der Kantate:

«Was mein Gott will, das g’scheh allzeit,

sein Will, der ist der beste,

zu helfen den’n er ist bereit,

die an ihn gläuben feste.

Er hilft aus Not, der fromme Gott,

und züchtiget mit Massen.

Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,

den will er nicht verlassen.»

Den Lebensabend verbringt Albrecht enttäuscht und einsam. Mit 78 Jahren stirbt er 1568 an der Pest.

Was sagt der Text uns heute?

Zunächst: Er ist kein Produkt der Barockzeit, wie es in vielen Bachkantaten der Fall ist. Mancher dieser Texte wirkt heute oft überschwänglich oder kindlich naiv. Davon kann hier keine Rede sein.

Albrecht wurde in eine Epoche revolutionärer Umbrüche hineingeworfen. Um ihn herum zerbrachen die Säulen seines Weltbildes. Zuerst der Deutsche Orden, danach mit der Reformation die Glaubenseinheit der Kirche, für die sein Orden so lange gekämpft hatte. Statt der einen Wahrheit im Glauben gab es plötzlich deren zwei, bald drei, in blutiger Konkurrenz untereinander.

Albrecht hatte den Mut und die Kraft, aus diesem Zusammenbruch scheinbar ewiger Strukturen zwei neue Leitbilder zu errichten, einen territorialen Fürstenstaat und dessen Wechsel vom alten zum neuen Glauben.

Mit der Reformation zerbrach aber nicht nur die Einheit der Glaubenswelt. Die Pilatus-Frage «Was ist Wahrheit?» wurde jetzt in allen Wissenschaften neu gestellt. Die Reformation wurde zum Auslöser für die europäische Aufklärung. Albrecht war einer ihrer Schrittmacher.

Bisher unerschütterliche Gewissheiten gerieten aus den Fugen. Begonnen hatte es damit, dass die Landesherren neue Glaubenskriege führten, diesmal unter Christen. Christliche Heere spalteten sich im Namen Christi wechselseitig die Schädel, verwüsteten Städte und Dörfer, entvölkerten ganze Landstriche. Das Geschehen war eine Apokalypse.

Aus diesen Erfahrungen wächst die Botschaft des Textes, damals und heute. Er stammt aus einer Zeit fundamentaler Umbrüche in Kirche, Staat und Gesellschaft.

Aller Trauer zum Trotz

Ein neues Herrschaftsprinzip wurde proklamiert, um dem Morden ein Ende zu machen:

«Cuius regio, eius religio» – der Landesherr bestimmte fortan den Glauben seiner Untertanen, Das wurde mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 die Grundregel eines problematischen Kompromisses. Sie besiegelte das Gegenteil von Religionsfreiheit. Trotz aller Verbitterung, Enttäuschung und Trauer lesen wir in der ersten Arie:

«Entsetze dich, mein Herze, nicht,

Gott ist dein Trost und Zuversicht

und deiner Seelen Leben.»

Später, in der zweiten, der Duett-Arie, heisst es dann:

«So geh ich mit beherzten Schritten

auch wenn mich Gott zum Grabe führt.»

Der Text ist ein Zeugnis felsenfesten Gottvertrauens. Überzeugt er auch uns bei eigenen Zweifeln? Mit der Aufklärung begann die Epoche des Zweifels, der kritischen Vernunft und des Aufbruchs von Naturwissenschaft und Technik. Alles schien jetzt machbar zu sein. Hat da der felsenfeste Gottesglaube noch einen Platz? Bei Albrecht blieb er ungebrochen.

Der Text erinnert an das Gedicht von Paul Fleming, das der Kantate «In allen meinen Taten» zugrunde liegt, die wir hier in Trogen im März 2011 gehört haben, geschrieben in der Zeit des grausamen Dreissigjährigen Krieges:

«In allen meinen Taten

lass ich den Höchsten raten,

der alles kann und hat.

(…)

Er mag’s mit meinen Sachen

Nach seinem Willen machen

Ich stell’s in seine Gunst.»

Beide Dichter hatten im Abstand von wenigen Jahrzehnten Umwälzungen, Verwüstungen und Todesnot erlebt. Woher nahmen sie nach allem diese Gewissheit?

Macht das den Text für uns so eindringlich? Haben das 16. Jahrhundert und das unsere ähnliche Erfahrungen und Erschütterungen erlebt, das mögliche Ende aller Sicherheit? Holocaust, Gulag, Hiroshima, Ruanda, Fukuyama.

Herzog Albrecht hatte seine Weltordnung umstürzen sehen, hatte nicht nur ein Jammertal, sondern ein «Höllenland» durchschritten. Den apokalyptischen Untergang der alten und den Aufbruch einer neuen Welt erlebt. Sein Vertrauen in den Schutz und die Güte Gottes bleibt unerschüttert.

Wie ist das heute? Das Jahrhundert der totalitären Ideologien, der Vernichtungs- und Bürgerkriege, der strategisch geplanten Völkermorde hat uns geprägt. Das ist nicht nur Vergangenheit, sondern akute Gegenwart. Wir haben der magischen Gewalt des Bösen ins Auge geschaut. Wo ist der gütige und getreue Gott, der auf dem überfüllten Raumschiff Erde für inzwischen sieben Milliarden Menschen der liebende und verlässliche Vater für jeden einzelnen ist? Gibt es ihn wirklich? Das fragen viele – und nicht ohne Angst.

Sünde – ein Herrschaftsinstrument der Religionen?

Angst auch vor eigener Schuld? Erinnern wir uns: Eine Ursache der Kirchenspaltung war die Rechtfertigungslehre. Heute werden die Begriffe von Schuld und Sünde von Grund auf in Frage gestellt: Das «sogenannte Böse» 4 wird jetzt von manchen als unabwendbares, triebbedingtes oder intellektuelles Fehlverhalten aufgefasst, nicht als moralisches Versagen. Die Völkermorde von Hitler, Stalin und Mao erscheinen nicht mehr als Verbrechen, die Sühne fordern, sondern nur als Fehler, Irrwege. Die angebliche Sündenschuld ist nach diesen Lehren ein ra’niertes Herrschaftsinstrument der Religionen. Aber es bleibt die Angst, zumal die Angst vor möglichen Wiederholungen.

Damit ist eine Grunderfahrung des Menschseins angesprochen. Im alten wie im neuen Testament ist oft von dieser Urangst des Menschen die Rede.

Beispielhaft heisst es bei Johannes 16,33:

«In der Welt habt ihr Angst (…)».

Das gilt nicht nur für Gläubige. Die Psychotherapeuten wissen davon zu berichten.

In der Kantate hören wir:

«Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, den wird er nicht verlassen.»

Wir spüren die Stärke, die Sicherheit, die aus dem Text spricht. Das war damals die Basis menschlicher Existenz. Heute sind nicht nur die kirchlichen Bindungen gelockert oder zerbrochen. Vielen fehlt das Urvertrauen in die Güte Gottes, das der Text immer wieder ausstrahlt, wie hier:

«(…)

Und unsers Hauptes Haar

hat er gezählet.

Wohl dem, der diesen Schutz erwählet

im gläubigen Vertrauen

(…)»

Gehören die Sinnfrage und die Gottesfrage auch heute zum Kern des Menschseins?

Die geistlichen Werke Bachs entwickeln gegenwärtig weltweit eine magische Anziehungskraft, eine Sehnsucht nach Transzendenz, für Gläubige wie für Ungläubige. – Wie ist das zu erklären? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Glaubenszweifeln, menschlichem Leid, tödlich erscheinender Bedrohung und der Musik Bachs?

Heilung der Ängste durch die Musik?

Der niederländische Schriftsteller Maarten’t Hart hat in seinem Roman «Das Wüten der ganzen Welt» genau diesen Zusammenhang zum Thema gewählt. Der Titel nimmt ein Motiv aus der Kantate «Eine feste Burg» auf. Geschildert wird das Schicksal des Knaben Alexander, der früh durch sein musikalisches Talent auffällt. Aber zugleich bedrücken ihn schreckliche Kindheitserlebnisse. Seine Eltern sind Lumpenhändler. Der pädophile Ortspolizist – aus der Sicht des Kindes eine göttliche Autorität – missbraucht ihn sexuell über lange Zeit. Als «Bullen-Liebling» wird er von seinen Schulkameraden gedemütigt und bis zur Todesangst gequält. Der Zwölfjährige wird unverhofft Augenzeuge des Mordes an dem Polizisten. Er sieht schemenhaft den Täter, der ihn noch bedroht, bevor er unerkannt verschwindet. Fortan lebt Alexander mit der Vorstellung eines mörderischen Gottes, der das alles zulässt und auch ihn bedroht. Gott wollte sogar Moses töten, also wird er auch ihn töten.

Seine Zuflucht ist allein die Musik, besonders die Bachkantaten. Wenn er in sie eintaucht, verlässt ihn sein Angsttrauma. Nur am Flügel fühlt er hautnah: Diese Musik heilt meine Ängste und überwindet sie.

Erleben wir das in Trogen ähnlich? Schauen wir hier in einen inneren Spiegel? Suchen wir den, der «das Wüten der ganzen Welt», der auch unsere Ängste überwindet? Oder ist Religion, auch diese geistliche Musik, nur Palliativmedizin, ein Betäubungsmittel? «Opium fürs Volk», wie Karl Marx meinte? Zögernd bleiben wir zurück. Martin Walser hat kürzlich auf die Frage nach seinem Gottvertrauen geantwortet, er habe es nicht, aber es fehle ihm sehr! Geht es uns ähnlich? Als alter Mann bekenne ich mich gern zu meinem Urvertrauen, gewachsen in Generationen aus der Familientradition, aber ebenso stehe ich zu meinen Zweifeln. Es bleibt für alle, die so suchen, auch für die letzten, bisweilen vermeintlich unfehlbaren Instanzen, die Hoffnung oder sogar die Gewissheit aus 1 Kor. 13,12:

«Jetzt schauen wir wie in einen dunklen Spiegel, sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht.»

Bei diesen Konzerten kommt noch etwas hinzu: Es ist der einzigartige Dreiklang von Musik, Text und Raum, der uns in seinen Bann schlägt: die unvergleichliche Musik des Meisters, der Text, dieses Mal aus der wildbewegten Reformationszeit, und der lichte, beschwingte Kirchenraum von Trogen. Öffnet er uns seine Botschaften? Es liegt bei uns, ob und wie wir sie hören.

Literatur

• Werner Bergengruen, «An den Engel», in: Werner Bergengruen, Figur und Schatten, Gedichte, Die Arche, Zürich 1958

• Konrad Lorenz, Das sogenannte Böse, G. Borotha-Schoeler Verlag, Wien 1963.