Du Friedefürst, Herr Jesu Christ

BWV 116 // zum 25. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Corno, Oboe d’amore I+II, Streicher und Basso Continuo

Die Kantate BWV 116 bildet den zum 25. Sonntag nach Trinitatis 1724 bestimmten Teil des Choraljahrgangs. Sie artikuliert die zeitlose Bitte um Frieden und Errettung aus Not und Strafe jedoch in so drängend-beklemmender Weise, dass man in der Bachforschung lange an einen aktuellen Kompositionsanlass glauben mochte (etwa im Umfeld der für Sachsen verderblichen Schlesischen Kriege ab 1740). Dass sämtliche Sätze in stark gewürzten Kreuztonarten stehen und Bachs Partitur aufgrund ihrer exaltierten Harmonik und markanten Notation von Doppelkreuzen stellenweise schwer lesbar ist, passt zur gespannten Atmosphäre dieser Busskantate in tempore belli.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Seitter, Noëmi Tran-Rediger, Alexa Vogel, Anna Walker, Maria Weber

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Simon Savoy, Lea Scherer, Francisca Näf

Tenor

Sören Richter, Manuel Gerber, Marcel Fässler, Walter Siege

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, William Wood, Oliver Rudin, Daniel Pérez

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Dorothee Mühleisen, Peter Barczi, Eva Borhi, Christine Baumann, Christoph Rudolf

Viola

Martina Bischof, Matthias Jäggi, Sonoko Asabuki

Violoncello

Maya Amrein, Mara Miribung

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Katharina Arfken, Dominik Melicharek

Fagott

Susann Landert

Corno

Olivier Picon

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Jörg Andreas Bötticher

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Heidi Tagliavini

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

20.11.2015

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 6

Jakob Ebert, 1601

Textdichter Nr. 2-5

unbekannter Verfasser

Erste Aufführung

25. Sonntag nach Trinitatis,

26. November 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Der in einem eigentümlich verschatteten A-Dur stehende Eingangschor scheint mit seinem beweglichen Orchesterkonzert zunächst einen eher anspruchslosen Chorsatz zu umrahmen, wobei der Choral das kleingliedrige Gewebe von innen heraus zum Leuchten bringt. Doch zeigen die virtuosen Vorimitationen der Choralzeilen drei und vier, dass Singstimmen und Instrumente doch einem integralen Konzept folgen – es ist der «starke Nothelfer», der den gesamten Satz in seiner kämpferischen Motivik prägt. Dabei hat es der Choral im Notengewirr der Begleitstimmen auf sinnfällige Weise schwer, sich gegen die Anfechtungen «im Leben und im Tod» zu behaupten – Schlüsselworte, denen Bach mit dem feinen Pinsel gezielter Einfärbungen besonderes Gewicht verleiht.

Für die folgende Arie – ein Trio für Alt, Oboe d`amore und Continuo – hat der Komponist einen besonderen Kunstgriff gewählt. Die Singstimme setzt nach dem zäh voranschreitenden Ritornell zwar regelgerecht ein, bringt jedoch zweimal nur den Seufzer «Ach» zustande, während die Fortsetzung des Textes der Oboe übertragen bleibt. Deutlicher hätte man das «Unaussprechliche» der Not nicht ausdrücken können; Bach bricht hier mit der musikalischen Logik, um die Ausweglosigkeit einer Situation zu zeigen, die eines höheren Zuspruchs bedarf. Noch aber dominieren Scham und Furcht, kann die Singstimme dem «Dräuen des erzürnten Richters», der chromatischen Bläserkantilene und dem Sog der lastend herabziehenden Continuostimme wenig entgegensetzen.

Trost spendet erneut der Choral, dessen erste Zeile gleich zweimal in der Generalbassstimme des Tenorrezitativs erklingt. Zugleich wirkt dieses Zitat wie eine musikalische Erinnerung, die Jesus als Adressat des Gebetes mahnen will, dass er «noch ein Fürst des Friedens» sei und endlich dieses Amtes walten möge – hinter dem bescheidenen Gestus verbirgt sich eine vorwurfsvolle Frage.

Als Antwort folgt nun aber kein Heilandswort, sondern eine zutiefst demütige Musik, die den Blick nach innen richtet und das schonungslose Sündenbekenntnis zur Voraussetzung wahren Seelenfriedens erhebt: Nicht wir ruhelosen Menschen haben Anspruch auf Rettung und Rat, sondern Jesus ist derjenige, der Geduld mit der Unvollkommenheit seiner Geschöpfe haben möge. Für dieses Beispiel radikaler Selbstbefragung hat Bach einen Satz konzipiert, bei dem äussere Armut mit beträchtlicher harmonischer Spannung und Dichte einhergeht. Angelegt als reines Vokalterzett für Sopran, Tenor und Bass, beginnt der Satz mit einem zwar kompositionstechnisch klug disponierten, klanglich jedoch diskreten Continuovorspiel, dessen sanftes Kreisen kaum mehr als ein zögerndes Herantasten bedeutet. Dann aber entfaltet sich ein von weiten Sprüngen, schmerzlichen Seufzern und enggeführten Imitationen durchzogenes Busskonzert, dessen empfindsamer Mittelteil von Jesu Herzeleid und mitfühlendem Schmerz Zeugnis ablegt. Hier entsteht aus der Begegnung von lutherischer Mystik, traditionellem Figurenkomponieren, bühnenmässiger Deklamation und satztechnischer Kunst eine Musik von erstaunlicher Ausdruckstiefe und Eindringlichkeit.

Die im Terzett ausgesparten Instrumente verwandeln nun das Altrezitativ in ein pathetisches Accompagnato, dessen dissonante Akkordik der Bedrängnis eines ganzen «erschreckt geplagten Landes» Ausdruck verleiht. Angesichts der Rückkehr zur Friedensbitte des Kantatenbeginns wirkt der arios vorgetragene Satzschluss wie ein erlösendes Zauberwort, das auf den folgenden Advent vorauszuweisen scheint und daran erinnert, dass ohne beständigen Frieden kein Staat zu machen und keine «Ordnung» zu haben ist.

Nach diesen intensiv durchlittenen Busskämpfen bekommt der abschliessende Schlusschoral eine wohltuende Verbindlichkeit: Wo alle Sprache und menschliche Klugheit versagen, kann man – wie Bachs Kantate allenthalben zeigt – immer noch herzhaft einstimmen.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Ein unbekannter Dichter schuf auf der Grundlage des Liedes «Du Friedefürst, Herr Jesu Christ» von Jakob Ebert (1549–1615) eine Choralkantate, indem er die erste und die letzte Strophe wörtlich übernahm und den Inhalt der Binnenstrophen zu Arien und Rezitativen umarbeitete. Das Sonntagsevangelium (Matthäus 24, 15–28) handelt von der grossen Bedrängnis beim Anbruch der Endzeit, vom Greuel der Verwüstung und dem Auftreten falscher Messiasse. In der Form eines Gebetes beklagt der Kantatentext selbstverschuldetes Unglück und bittet um Vergebung und um Rettung aus Not und Krieg. Die ältere Ansicht, dass Bach mit dieser Kantate auf die auch in Leipzig spürbaren Bedrängnisse der Schlesischen Kriege nach 1740 reagierte, konnte Alfred Dürr mit quellenkritischen Argumenten entkräften – tatsächlich entstammt die Kantate Bachs Choraljahrgang von 1724/25. Auffällig ist, dass Bach der äusserlich schmucklosen und kompakten Anlage durch harmonischen Reichtum und das veränderte Dacapo sowohl der Altarie als auch des Terzetts besondere Kunsthaftigkeit verliehen hat.

1. Choral

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,

wahr’ Mensch und wahrer Gott,

ein starker Nothelfer du bist

im Leben und im Tod.

Drum wir allein

im Namen dein

zu deinem Vater schreien.

1. Choral

Der Eingangschor ruft Christus, den Friedefürsten und einzigen Nothelfer an, in dessen Namen die Menschen ihre Bitten vor Gott bringen dürfen (Johannes 16, 23). Bach entwirft dafür einen kraftvollen Orchestersatz, dessen prägnantes Kopfmotiv aus den chorischen Vorimitationen der Liedzeilen «Ein starker Nothelfer du bist / im Leben und im Tod» entwickelt ist. Damit legt der Komponist seinen Schwerpunkt weniger auf die demütige Friedensbitte als auf die kämpferische Hilfe des Höchsten in aller Bedrängnis. Mit seiner abwechslungsreichen Choralbehandlung und den virtuosen Violinpassagen nimmt der Eingangschor Züge eines Konzertsatzes an.

2. Arie (Alt)

Ach, unaussprechlich ist die Not

und des erzürnten Richters Dräuen!

Kaum, daß wir noch in dieser Angst,

wie du, o Jesu, selbst verlangst,

zu Gott in deinem Namen schreien.

2. Arie

Aus grosser Angst vor drohendem Gericht getrauen sich die Menschen kaum mehr, Gott anzurufen, wie Jesus die Seinen gelehrt hat. In einem von Seufzer-Melodik und schmerzvollen Interval-

len geprägten Satz vermag sich die Singstimme anfangs kaum gegen den lastenden Sarabanden-Duktus durchzusetzen. Wie Bach die «Unaussprechlichkeit» der Not durch zweifaches Abbrechen des Alts bei wortloser Oboen-Fortspinnung ausdeutet, gerät zu einem genial-einfühlsamen Bild lähmender Schuldbeladenheit.

3. Rezitativ (Tenor)

Gedenke doch,

o Jesu, daß du noch

ein Fürst des Friedens heißest!

Aus Liebe wolltest du dein Wort uns senden.

Will sich dein Herz auf einmal von uns wenden,

der du so große Hülfe sonst beweisest?

3. Rezitativ

Möge Jesus doch bedenken, dass er nach der biblischen Verheissung Fürst des Friedens (Jesaja 9, 6) heisst, und den Bedrängten seine Hilfe nicht vorenthalten. Durch das zweifache Zitat der entsprechenden Liedzeile in der Continuostimme hat Bach diesen erinnernden Verweis auch der Musik seines Rezitativs zugrunde gelegt.

4. Terzett (Sopran, Tenor, Bass)

Ach, wir bekennen unsre Schuld

und bitten nichts als um Geduld

und um dein unermeßlich Lieben.

Es brach ja dein erbarmend Herz,

als der Gefallnen Schmerz

dich zu uns in die Welt getrieben.

4. Terzett

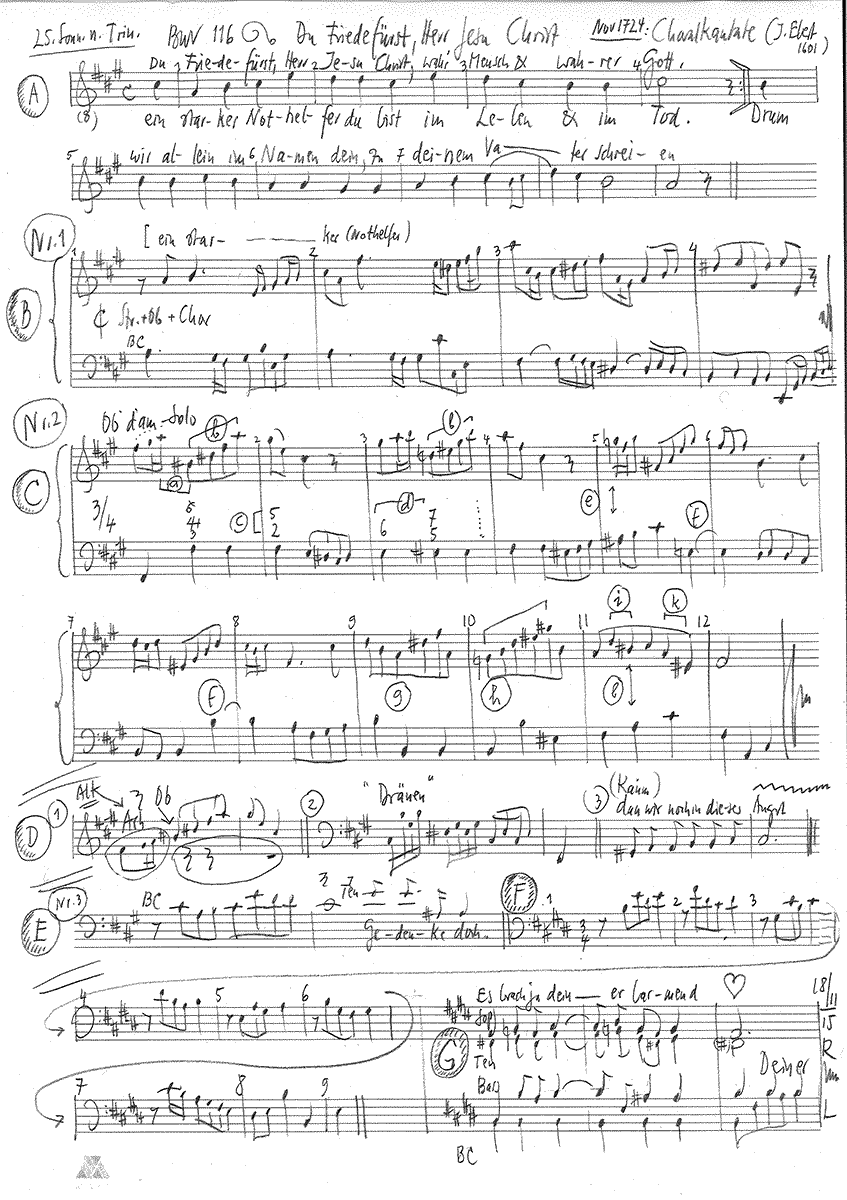

Es bleibt dem Menschen nichts anderes, als seine Schuld zu bekennen und um Geduld zu bitten in Erinnerung an das erbarmende Herz Gottes (Jeremia 31, 20), der seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Bach hat das textliche Schlüsselwort «Wir» zum Anlass genommen, eine mehrstimmige Soloform im verhalten schimmernden E-Dur zu entwerfen. Wie oft in seinen Terzetten folgt auf eine in ihrer Schlichtheit berührende Continuo-Einleitung eine höchst komplexe Stimmverknüpfung, deren affektgeladene Harmonik selbst Bachs Kompositionsautograph mit seinen zahlreichen Vorzeichen teils schwer lesbar gemacht hat. Das Spektrum der eingesetzten Stilmittel reicht vom zerknirschten Oktavsprung («Ach») über beständig absteigende Linien und Seufzerketten bis hin zur ausgehaltenen Dissonanz («Schmerz»); wie zugespitzt die Situation ist, zeigt Bachs demonstrative Verlängerung des Dacapo, die den Trost im klingend hochgelegten «unermesslichen Lieben» des Heilands förmlich herbeizusingen scheint.

5. Rezitativ (Alt)

Ach, laß uns durch die scharfen Ruten

nicht allzu heftig bluten!

O Gott, der du ein Gott der Ordnung bist,

du weißt, was bei der Feinde Grimm

vor Grausamkeit und Unrecht ist.

Wohlan, so strecke deine Hand

auf ein erschreckt geplagtes Land,

die kann der Feinde Macht bezwingen

und uns beständig Friede bringen!

5. Rezitativ

Möge die verdiente Strafe nicht allzu hart ausfallen. Gott weiss Bescheid über Recht und Unrecht und kann die Macht der Feinde bezwingen. Denn er ist «nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens» (1. Korinther 14, 33). Bach hat durch die dichte Streicherbegleitung diesem Rezitativ einen besonders feierlichen und ernsten Charakter beigelegt. Eine ariose Schlusswendung verleiht dem Verheissungswort «Friede» besondere Kraft.

6. Choral

Erleucht auch unser Sinn und Herz

durch den Geist deiner Gnad,

daß wir nicht treiben draus ein Scherz,

der unsrer Seelen schad.

O Jesu Christ,

allein du bist,

der solchs wohl kann ausrichten.

6. Choral

Mit der Bitte um Erleuchtung, damit wir Gottes Güte nicht gering achten und dadurch uns selber schaden, und mit dem Bekenntnis, dass Jesus Christus allein der Helfer ist, schliesst die Kantate. Der schmucklos-edle Choralsatz greift den demütigen Grundton der ganzen Komposition auf, die die Dunkelheit und Ungewissheit am Ende des Kirchenjahres in besonders eindrücklicher Weise zu verkörpern scheint.

Heidi Tagliavini

«Von Friedensdiplomatie und den Abgründen in uns Menschen»

Die Kantate «Du Friedefürst, Herr Jesu Christ» aus der Perspektive internationaler Konfliktlösung.

Es berührt mich sehr, in der wunderschönen Barockkirche von Trogen einige Gedanken zu der soeben gehörten Bachkantate «Du Friedefürst, Herr Jesu Christ» ausführen zu dürfen. Es ist in meinem Leben erst das zweite Mal, dass ich hier in Trogen weile: das erste Mal durfte ich 1990 an der allerersten Landsgemeinde mit Frauen und Männern ganz prominent mit dabei sein, denn im Jahr zuvor hatte ich als Mitarbeiterin der Schweizerischen Botschaft in der Sowjetunion den Schweizer Parlamentarierinnen auf ihrer Moskau-Reise als Erste die frohe Botschaft von der Annahme des Frauenstimmrechts überbracht – Handys gab es damals noch nicht!

Die Kantate «Du Friedefürst, Herr Jesu Christ» gehört zweifellos zu den nachdenklich stimmenden Bach-Kantaten. Ihr übermächtiges Thema – der Friede – hat heute eine drängende Aktualität; und das Bemühen um Frieden macht den grössten Teil meiner zurückliegenden diplomatischen Arbeit aus. Darum bin ich besonders dankbar, die ehrende Einladung zu einer Reflexion über diese Kantate mit einem kurzen Blick auf das Heute dieser Problematik in von uns nicht allzu weit entfernte Lande lenken zu dürfen.

Für diese Möglichkeit bin ich nicht zuletzt auch deshalb dankbar, weil ich vor fast einem halben Jahrhundert selbst einmal im Basler Bach Chor gesungen habe. Unter der Leitung seines damaligen Dirigenten Walther Geiser kam ich so in den Genuss, in vielen Kantaten, Passionen und Oratorien mitzusingen. Mein Grusswort richtet sich daher auch ganz besonders an die Sänger und Musiker des heutigen Abends.

«Du Friedefürst, Herr Jesu Christ», so lautet der Ruf an Jesus Christus, den die Menschen in dieser Kantate als Retter in der Not anflehen, dem sie ihre «Angst», aber auch die Einsicht in ihre «Schuld» gestehen. Hier wird Bezug auf den Tagestext der Liturgie des 25. Sonntags nach Trinitatis genommen, der von der Hoffnung auf ein gnädiges Urteil in der Endzeit der Menschheit spricht, für die Jesus in seiner Rede ein Bild des Zornes angekündigt hat. Die Rufer erkennen, in welche Not sie sich selbst gebracht haben, fürchten sich vor der Strafe, bitten um Erbarmen, bitten um Erlösung von ihrer Schuld, die ihnen ewigen, endzeitlichen Frieden und Hoffnung bringen möge. Sie versprechen den «Scherz», das lockere Spiel in der Sprache und im Umgang mit der eigenen Sündhaftigkeit und Schuldfähigkeit, fortan in der Hoffnung auf die verheissene Gnade des Geistes aufzugeben.

Friede, der Friede, den sich die Menschen in dieser Kantate ersehnen, war für mich, wie wohl auch für viele unter uns, lange ein abstraktes Wort, ein Zustand, der, mindestens in unserem Land, so etwas wie gottgegeben war: wir, die Nachkriegsgeneration, hatten das Privileg – oder die Gnade – der späten Geburt. Friede war selbstverständlich, ja, uns sozusagen geschuldet. Erst mein erster Einsatz vor 20 Jahren in einer internationalen Friedensmission in Tschetschenien hat mich schlagartig eines besseren belehrt. Tschetschenien, diese kleine Republik im Nordkaukasus, die ich in den Jahren zuvor noch als durchaus prosperierend erlebt hatte, war bei unserer Ankunft im kalten Frühjahr 1995 so eine Art No-Man’s Land, die Hauptstadt Grozny vollständig zerstört. Endzeitstimmung, buchstäblich! Die Menschen, die damals nach dem Kriegswinter erst so langsam wieder in die Stadt zurückkehrten, fanden dort nur noch Ruinen, sie mussten also in den Kellern ihrer zerstörten Häuser hausen. Diese Menschen wussten nicht, was mit ihnen geschehen war, warum dieser Krieg ausgebrochen war, sie waren in einer Art Schockzustand: plötzlich war alles anders geworden, plötzlich war die Sicherheit und mit ihr auch jegliche Zukunftsperspektive weg. Auch im Osten der Ukraine, wo ich bis diesen Sommer als Vermittlerin tätig war, habe ich etwas Ähnliches erlebt: wo gestern noch normales Leben herrschte, war von einem Tag auf den anderen ein heimtückischer Krieg ausgebrochen. Artilleriebeschuss zerstörte Haus und Garten, wenn man das Unglück hatte, sein Haus an der Frontlinie zu haben. Hier wurde der Ehemann verletzt oder gar getötet, dort schloss sich der Sohn den Rebellen an, die Gesellschaft spaltete sich in pro- und contra-, für Russland oder für die Ukraine, und das normale Leben war vorbei. Für lange! Für immer?

In Konfliktgebieten sind die Menschen oft Opfer von Politikern oder Opfer einer Politik, die sie nicht selbst bestimmen, der sie aber nahezu wehrlos ausgesetzt sind. Und genau dort setzt die Friedensarbeit ein, für die ich rund 20 Jahre meines aktiven Berufslebens im Rahmen der UNO, der OSZE und der EU im Einsatz war. Friedens- und Vermittlungsarbeit ist mühsam, Erfolge sind selten, und oft sind Abmachungen und Vereinbarungen nicht nachhaltig. Aber irgendjemand muss doch die Interessen der Schwächeren, der ewigen Verlierer, vertreten. Und so habe auch ich unverdrossen immer weiter gemacht und würde mich wohl auch heute wieder für einen Einsatz zur Beilegung eines Konfliktes zur Verfügung stellen. Denn: mit jedem auch noch so prekären und unvollkommenen Waffenstillstand, mit jeder Vereinbarung schaffen wir so etwas wie Inseln der Sicherheit für Menschen, die sonst der Willkür wehrlos ausgesetzt sind. Deshalb lohnt sich auch jeder Einsatz für den Frieden, für die Sache der Schwächeren, der Verlierer, auch wenn der Erfolg oft ausbleibt, manchmal für lange Zeit. Man muss immer wieder von vorne anfangen, denn jeder Versuch lohnt sich! Eine Sisyphus-Arbeit, aber auch Sisyphus hat seinen Stein immer wieder auf den Berg geschoben, gegen allen Widerstand, denn er fand einen Sinn darin; und glaubt man dem Schriftsteller Albert Camus, war Sisyphus sogar ein glücklicher Mensch!

Was aber tun mit den eigenen Unzulänglichkeiten, was tun mit der Schuld, die wir uns im Laufe unseres Lebens aufgeladen haben, und die ja auch Inhalt dieser Kantate sind? Was tun mit unseren Fehlern oder Sünden? Dazu möchte ich auf ein für mich eindrückliches Beispiel aus der russischen Literatur zurückgreifen. Ivan Bunin, Nobelpreisträger im Jahr 1933, beschreibt in seinem Tagebuch mit dem Titel «Verfluchte Tage» den Zustand der russischen Gesellschaft in den Jahren 1917/1918, als nach dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution in diesem Riesenland Bürgerkriegswirren, Not und bitterste Armut herrschten. Die Menschen waren damals zutiefst verunsichert, denn plötzlich schien alles erlaubt, was das Gesetz verboten hatte, die Rechtstaatlichkeit war vielerorts zusammengebrochen, Straflosigkeit für jegliche Schandtaten waren die logische Konsequenz, und also gab es kaum mehr Schutz vor Willkür und den schlimmsten Gräueltaten.

Ivan Bunin ist erschüttert über den rapiden Zerfall von Erziehung, Moral und allen Regeln, die das gesellschaftliche Zusammenleben sonst gewährleisten. In seiner Tagebucheintragung vom 10. Februar 1918 – ein halbes Jahr nach der Oktoberrevolution kommt er nach der Lektüre des Buchs Jeremia aus dem alten Testament zu einer ähnlichen apokalyptischen Schlussfolgerung wie die Bachkantate: «Friede, Friede, aber es gibt keinen Frieden. Denn in Meinem Volke finden sich Gottlose; sie lauern wie Vogelfänger, beugen sich zu Boden, stellen Fallen auf, um zu verderben, um Menschen zu fangen. Und meinem Volke gefällt es so. Höre es, Erde: Siehe, Unheil, die Frucht ihrer bösen Gedanken, bringe ich über dieses Volk.» Und Bunin schreibt weiter: «Das ist aus Jeremia, den ganzen Morgen habe ich die Bibel gelesen. Erstaunlich. Besonders die Worte: ‹Und meinem Volke gefällt es so› (…)» Bunin fühlte sich im Chaos und in der Rechtlosigkeit von damals an eine Endzeitstimmung erinnert. Er wusste nicht, wie er sich vor der Barbarei retten konnte. Schliesslich hat ihn das dann in die Emigration getrieben; er ist niemals mehr nach Russland zurückgekehrt, hat sich aber als Künstler immer in der Fremde gefühlt.

«(…) Siehe, Unheil, die Frucht ihrer bösen Gedanken bringe ich über dieses Volk.» Eine Deutung dieser erstaunlichen, ja gnadenlosen Worte Gottes finden wir vielleicht bei dem israelischen Schriftsteller David Grossmann, der seit Jahren gegen die blinde Willkür des Terrorismus anschreibt. David Grossmann nennt es den Abgrund in jedem von uns, einen Abgrund, den der Mensch spürt, gegen den er vielleicht ankämpft, dem er aber oft machtlos ausgesetzt ist und von dem er sich befreien möchte. In Anbetracht der täglichen Terroranschläge, von denen vor allem der Nahe Osten, immer öfter aber auch wir in Europa gebeutelt sind, spricht Grossmann, «von der Erfahrung, dass das Leben unter Terrorbedrohung den einzelnen Menschen und damit die ganze Gesellschaft verunstaltet.» Grossman spricht weiter «von der Notwendigkeit, stets auf der Hut, stets misstrauisch zu sein, von der Angst vor dem Bekannten und dem Unbekannten, jedes Bild friedlicher Routine prüfen zu müssen, als berge es einen doppelten Boden.» (…) «Denn die wirklich zerstörerische Kraft des Terrors beruht darauf, dass er den Menschen letzten Endes mit jenem Bösen in Berührung bringt, das der Mensch selbst in sich birgt. Mit dem Niedrigen, dem Animalischen, dem Chaotischen. Der Terror versucht gerade dort zuzuschlagen, wo es den Menschen – nach vielen Jahren grausamster Kriege, allmählicher Ernüchterung und dem Einsetzen eines gesellschaftlichen und politischen Reifungsprozesses – gelungen ist, sich über Urinstinkte, Barbarei und Bestialität zu erheben.»

David Grossmann schreibt gegen dieses Niedrige an, er versucht uns zu überzeugen, dass wir mit Entschlossenheit gegen diesen Abgrund in uns angehen müssen. Das kann ebenso bedeuten: Schuld anzuerkennen, wie es auch Bach in dieser eindrücklichen Kantate vermitteln möchte. Er kleidet sie in seine unvergleichliche Musik, eine Musik, die uns unweigerlich zur Spiritualität führt und nicht gleichgültig lässt!

«Du Friedefürst, Herr Jesu Christ» ist eine der Kantaten Bachs, die in uns nachhallen sollte, und die wie auf die heutige Zeit gemünzt zu sein scheint. Der Friede, den wir oft so sicher in der Hand zu halten glaubten, scheint uns verloren gegangen zu sein. Die Menschen, die sich in dieser Kantate an Jesus Christus wenden, haben verstanden, dass die Not gross ist und dass sie allein auf ihn zählen können: auf den Fürsten des Friedens!