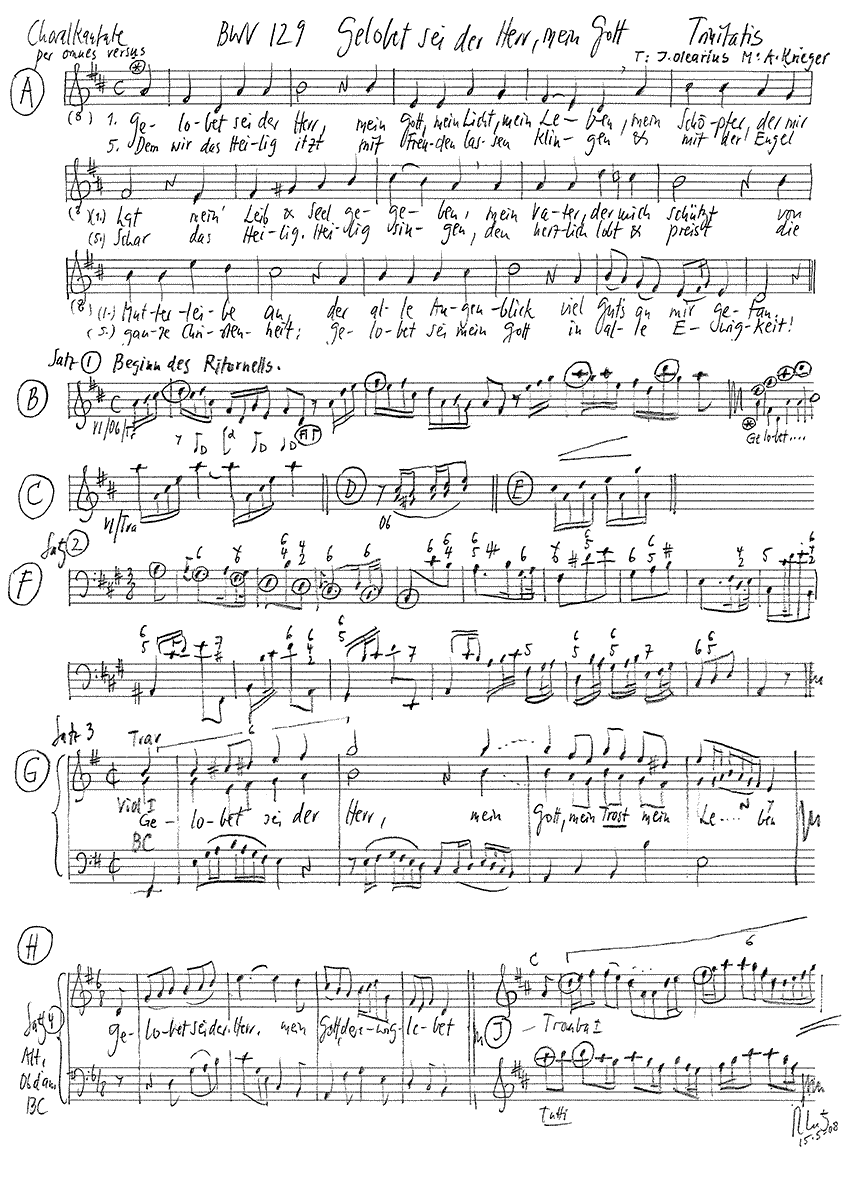

Gelobet sei der Herr, mein Gott

BWV 129 // zu Trinitatis

für Sopran, Alt und Bass, Vokalensemble, Tromba I–III, Timpani, Flauto traverso, Oboe I+II, Fagott, Streicher und Continuo

Eine grossartige und zugleich effiziente Festmusik hat Bach mit der Kantate «Gelobet sei der Herr, mein Gott» BWV 129 vorgelegt. Es handelt sich um eine Choralkantate «per omnes versus», die allein auf den Strophen eines Kirchenliedes beruht und keine eingeschobenen Rezitative und Arientexte enthält. Der Komponist konnte also nicht auf sprachrhythmische oder formale Abwechslung setzen, sondern musste alle Kraft in eine abwechslungsreiche musikalische Erfindung und Besetzung legen. Der Eindruck einer meisterhaften Beherrschung der Choraltechnik wird durch die Entstehungsgeschichte der Komposition insoweit bestätigt, als BWV 129 zu jenen Kantaten gehört, die Bach ab Mitte der 1720er Jahre nachkomponierte, um seinen zu Ostern 1725 vorzeitig abgebrochenen Choraljahrgang zu ergänzen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Bonusmaterial

Chor

Sopran

Susanne Frei, Guro Hjemli,

Leonie Gloor, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Antonia Frey, Jan Börner, Olivia Heiniger, Lea Scherer

Tenor

Walter Siegel, Marcel Fässler, Clemens Flämig

Bass

Fabrice Hayoz, William Wood, Manuel Walser

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi, Sylvia Gmür, Sabine Hochstrasser, Fanny Tschanz, Livia Wiersich

Viola

Susanna Hefti, Joanna Bilger, Roberta Centurione

Violoncello

Ilze Grudule

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Stefanie Haegele

Oboe d’amore

Esther Fluor

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer

Flauto Traverso/Traversflöte

Claire Genewein

Timpani/Pauke

Martin Homann

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Felizitas Graefin Von Schoenborn

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

16.05.2008

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Johann Olearius, 1665

Entstehungszeit

1726

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Der mit drei Trompeten, Pauken, Holzbläsern, Streichern und Chor prachtvoll besetzte Eingangschor ist von aufgeräumtem Charakter. In ein beschwingtes Orchesterritornell mit klangvollen Trompeteneinwürfen ist zeilenweise der Choral eingearbeitet, der vom Sopran in breiten Notenwerten vorgetragen wird, während drei Unterstimmen in teils selbständig geführter Weise begleiten. Dem Wesen einer Festkantate entsprechend ist auch der Schlusschoral nicht als einfacher vierstimmiger Satz ausgeführt. Bach hat es sich vielmehr nicht nehmen lassen, auch hier eine prachtvolle Begleitung zu entwerfen, die die einzelnen Choralzeilen wirkungsvoll inszeniert. Sensiblere Töne schlagen die drei Binnenstrophen an – was Bach dem Schlüsselbegriff des «Lobens» an Klangfarben und Bedeutungen zu entlocken wusste, ist dabei schlichtweg phänomenal. Es hat den Anschein, dass sich in diesen drei Vertonungen ganz verschiedene Temperamente und Menschenalter vom würdigen Greis des Basses über das beschenkte Kind des Soprans bis hin zur eleganten Lebensmitte des Alts in der ihnen je gegebenen Weise am Lobpreis des dreieinigen Gottes beteiligen, wobei auch eine trinitarische Auffassung der drei Sätze als Gottvater, Gottsohn und Heiliger Geist im Bereich des Vorstellbaren liegt. Die als «Versus 2» bezeichnete Bassarie wählt mit der Beschränkung auf blosse Continuobegleitung den denkbar stärksten Kontrast zum Eingangschor. Doch ist schon das 16-taktige Ritornell so melodiös belebt, dass man ihm fast selbst einen Text unterlegen möchte. Als bewegliches Trio von Oboe d’amore, Continuo und Alt ist die dritte Arie gehalten, in deren wiegenden 6/8-Takt man unwillkürlich mit Körper, Kopf und Händen einstimmt. Zu Bachs grossartigsten Schöpfungen gehört hingegen die nicht zufällig im Zentrum der Kantate stehende Sopranarie, die mit ihrer aparten Begleitung von Traversflöte, Violine und Continuo einen bezaubernden Quartettsatz konstituiert. Im elegischen e-Moll gehalten und dennoch von nie stillstehender Bewegung, öffnet sich hier inmitten der Festtagspracht ein Raum innerlicher Ergriffenheit und leidenschaftlicher Verzückung, der noch heute jeden aufmerksamen Hörer im Innersten aufzurütteln vermag. Man kann sich vorstellen, mit welch kindlicher Inbrunst und stimmlichem Todesmut Bachs junge Knabensolisten diese halsbrecherisch hochliegende Partie angingen. Selten erschliesst sich die zeitlose Faszination der alten Chorallieder für Bach und uns Heutige so unmittelbar wie in dieser berührenden Arienminiatur.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Gelobet sei der Herr,

mein Gott, mein Licht, mein Leben,

mein Schöpfer, der mir hat

mein’ Leib und Seel gegeben,

mein Vater, der mich schützt

von Mutterleibe an,

der alle Augenblick

viel Guts an mir getan.

2. Arie (Bass)

Gelobet sei der Herr,

mein Gott, mein Heil, mein Leben,

des Vaters liebster Sohn,

der sich für mich gegeben,

der mich erlöset hat

mit seinem teuren Blut,

der mir im Glauben schenkt

sich selbst, das höchste Gut.

3. Arie (Sopran)

Gelobet sei der Herr,

mein Gott, mein Trost, mein Leben,

des Vaters werter Geist,

den mir der Sohn gegeben,

der mir mein Herz erquickt,

der mir gibt neue Kraft,

der mir in aller Not

Rat, Trost und Hülfe schafft.

4. Arie (Alt)

Gelobet sei der Herr,

mein Gott, der ewig lebet,

den alles lobet, was

in allen Lüften schwebet;

gelobet sei der Herr,

des Name heilig heisst,

Gott Vater, Gott der Sohn

und Gott der Heilge Geist.

5. Choral

Dem wir das Heilig itzt

mit Freuden lassen klingen

und mit der Engel Schar

das Heilig, Heilig singen,

den herzlich lobt und preist

die ganze Christenheit:

Gelobet sei mein Gott

in alle Ewigkeit!

Felizitas Gräfin von Schönborn

«Die Schöpfung als Kontinuum»

Ob barocke Gottesvorstellung oder Cyberblick vom Himmel: Die Kantate «Gelobet sei der Herr, mein Gott» gemahnt den Menschen, wie sehr sein irdisches Geschick mit dem Prinzip von Werden und Vergehen verwoben ist.

«Gelobet sei der Herr, mein Gott», diese Kantate von Johann Sebastian Bach wurde zu Trinitatis, dem Fest der Dreifaltigkeit, am 16. Juni 1726 erstmals aufgeführt. Als der weise Kirchenvater Vater Augustinus einmal in das Geheimnis der Dreifaltigkeit vertieft, über den Meeresstrand wandelte, traf er auf einen Knaben, der eine Muschel in Händen hielt und ihm mit silberheller Stimme zurief: «Ich schöpfe das Meer mit meiner Muschel aus.» Augustinus bezweifelte, milde lächelnd das Vorhaben des Knaben, der mit den Worten den Blicken des Kirchenvaters entschwand: «Dass mir dies gelingt, ist wahrscheinlicher, als dass du das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit ergründest.»

Der Kantententext von Johann Olearius strahlt ein Lebensgefühl von Dankbarkeit, Freude und Urvertrauen in die beste aller Welten aus, die ein liebevoller Schöpfer regiert, der seinen Menschenkindern Schutz, Hilfe, Rat und Trost gewährt. In der vierten Strophe schwingt sich der lobpreis des einzelnen Beters in die Lüfte auf, mitten in den Himmel hinein, um mit der gesamten Christenheit und der Engelschar die Heiligkeit Gottes, des Herrn zu preisen:

«Gelobet sei der Herr, mein Gott,

der ewig lebet, den alles lobet, was

in allen Lüften schwebet;

gelobet sei der Herr,

des Namen heilig heisst,

Gott Vater, Gott der Sohn

und Gott der Heilige Geist.»

Die Engel der heiligen Schrift können einzeln oder in Gruppen erscheinen, um als Boten göttlicher Offenbarung den Menschen zur Seite zu stehen. Die Cherubin bilden Gottes lebendigen Thronwagen, tragen ihn durch den Kosmos und verwehren mit ihrem Feuerkreis die Rückkehr ins Paradies. unzählige Engelsscharen bewirken als kosmische Kräfte Werden und Vergehen, verkünden die unumschränkte Herrschaft Gottes über die gesamte Schöpfung. Ihr lob schwingt mit den Strahlen des Lichtes in die Lüfte, dass in Bachs Musik das neue anthropozentrische Musikdenken seiner Zeit und das bis dahin traditionell theozentrische zu einer höheren Einheit verschmelzen.

Barocke Gottesvorstellung und barocke Verehrung weltlicher Herrscher waren besonders in der katholisch-hierarchischen Welt so ineinander verzahnt, dass die Vermischung von Gott und Monarch nicht blasphemisch wirkte, meint Nikolaus Harnoncourt. Als gleichsam höheres Wesen schwebte der weltliche Herrscher unerreichbar über seinen Untertanen und herrschte in prunkvollen, kirchenähnlichen Schlössern. Am Hofe Ludwig XIV mussten die Messebesucher mit dem Rücken zum Altar sitzen, die Blicke auf den König gerichtet, so als könnten sie Gott nur durch den König, diesem Halbgott, begegnen.

Neben dem barocken, prunkvollen Absolutismus, der sich anschickte, irdische Ewigkeiten zu errichten, herrschte im 18. Jahrhundert auch ein Zeitempfinden, von düsterer Vanitas geprägt, das um die Nichtigkeit aller Erscheinungen kreiste. und heute? Auch uns heutige plagen apokalyptische Weltuntergangsängste, auch wir könnten, den Verheissungen der Technik vertrauend, auf irdische Paradiese setzten. Für Bill Gates zum Beispiel nimmt das Internet den Rang eines Naturgesetzes ein, und Nicholas Negroponte verkündet in seinem Buch «Being Digital», das Digitalzeitalter sei eine Naturgewalt, die man nicht aufhalten werde. Allerdings sind das keine Naturgesetze, die Zyklone zu entfesseln vermögen wie in diesem Frühjahr in Burma, oder die Erde beben lassen wie in China, oder wie der mächtige Wirbelsturm Lothar, der vor acht Jahren im französischen Bergerac Hausdächer durch die Lüfte tanzen liess, als seien sie von Kinderhand ausgeschnittene Papierschnipsel.

Die Einwohner Bergeracs waren damals gezwungen, bei Kerzenschein in kalten Räumen über die Cyberwelt zu lesen – falls ihnen der Sinn danach noch stand –, dass sie der Menschheit mit hemmungslosem Optimismus zu einem neuen Sprung auf der Evolutionsleiter verhelfen würde, um – so der Cyberjargon – die modernsten Lebensformen mit extremen Utopien zu verbinden. Doch in Bergerac hatte man erfahren, wie dünn der Faden ist, an dem der ganze schöne Cyberklimbim hängt. Von der Vernetzung abgeschnitten war, oh Vanitas, der ganze schöne Spuk im Nichts verschwunden. Immerhin konnten die Menschen Bergeracs eine Grunderfahrung von der Bedingtheit allen Lebens machen. Denn seit Anbeginn ist die Menschheit anfällig, bei fortschreitendem Gelingen in Masslosigkeit zu verfallen. Diese Hybris, dieses Allmächtig-sein-wollen-wie-Gott, war für die Bibel die Ursünde schlechthin. Geprägt durch eine kollektive Bildersprache kam vielen beim Anblick der brennenden New Yorker Twin Towers nicht von ungefähr der Turmbau von Babel in den Sinn.

Glaube und Vernunft, Philosophie und Theologie vermochten in der abendländischen Philosophiegeschichte bis zum 19. Jahrhundert noch als Paare aufzutreten. Bis dahin hatten sich alle Philosophen eingehend mit der Gottesfrage beschäftigt. Doch seither spielt sie kaum noch eine Rolle. Für den Agnostiker kann Gott, wenn es ihn denn geben sollte, nicht Gegenstand des Denkens sein. Die Atheisten bestreiten seine Existenz überhaupt, halten den Gottesglauben für Illusion und Projektion menschlicher Wünsche. In der Mitte des 20. Jahrhunderts proklamierten drei protestantische Theologen (William Hamilton, Paul van Buren und Thomas Altizer) im Geiste Nietzsches sogar eine Gott-ist-tot-Theologie und einen christlichen Atheismus.

Der katholische Theologe Johannes Feiner, mein einstiger Dogmatikprofessor, erlebte diese Form der Theologie als Herausforderung, das eigene Gottesbild zu überprüfen. So liegt wohl auch dem Bilderverbot des Alten Testaments das Wissen um die Gefahr falscher Gottesbilder zugrunde. Besonders fundamentalistische Kreise neigen dazu – mit bekannt unerfreulichen Konsequenzen –, sich und den Rest der Welt auf ein verengtes, starres Gottesbild festzulegen.

Wie anders dachte da doch der grosse Jesuit Karl Rahner, der immer wieder von jenem unsagbaren sprach, das wir Gott nennen. Allerdings hegte er Befürchtungen, Deutschland könne im 21. Jahrhundert ein heidnisches Land mit christlichen Restbeständen werden. Das gilt wohl für die meisten europäischen Staaten. Wird er recht behalten oder war der französische Schriftsteller André Malraux der bessere Prognostiker, als er postulierte, das 21. Jahrhundert wird ein mystisches sein oder es wird nicht sein?

Der Buddhismus, seit der Mitte des letzten Jahrhunderts besonders durch den Dalai Lama immer mehr mit der westlichen Welt vernetzt, ist da wesentlich pragmatischer. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter drückt das so aus: «Was jeder tun kann und soll, ist, andern Menschen zu helfen. Ich meine damit, dass wir das Leid anderer Menschen teilen und mindern sollen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Dieses moralische Prinzip gilt für die meisten Kulturen und Religionen. Und wir dürfen dabei niemanden ausschliessen, auch nicht unsere Widersacher. Ob wir im Süden, im Norden, Osten oder Westen leben, wir sind doch alle Mitglieder der einen Menschheit, mit den gleichen Sorgen und Nöten. Dieses ethische Prinzip ist an keine bestimmte Religion gebunden. Auch ein Atheist kann es befolgen. Es ist dabei überhaupt nicht wichtig, ob man an Gott oder an die Idee der Wiedergeburt glaubt. Gutes kann man immer tun.»

Seit jüngst Google Earth und Microsoft Virtual Earth immer mehr auf unsere Weltsicht einwirken, scheint es im All keinen Platz mehr für einen von göttlichen Wesen bewohnten Himmel zu geben. Kameras schweben über Mutter Erde, haben alles im kalten, registrierenden Blick: Landschaften, Flüsse und Berge, unsere Städte, Strassen, Wohnungen und Fenster, vielleicht auch Ufos und andere geheimnisvolle Flugobjekte. Gott haben sie allerdings noch nicht ausmachen können, der wohnt wohl in andern Sphären. Als mein damals dreijähriger Sohn Constantin erstmals mit dem Flugzeug über der Wolkendecke schwebte, wollte er von seinem ziemlich verlegenen Nachbarn wissen. «Wo ist denn eigentlich Gott? Ich kann ihn nirgends sehen.» Goethe wusste es wie immer besser, für ihn waren die Wolken prächtige Teppiche, mit denen die Götter ihre Herrlichkeit vor unseren Augen verschliessen.

Der Blick vom Himmel herab kann allerdings auch von liebe geprägt sein. So ergriff drei Astronauten, als sie «in allen Lüften schwebend», wie es in der Kantate heisst, vom Universum auf unseren Planeten herabblickten, eine liebevolle Vision. Sultan Ben Salman Al Saud aus Saudi-Arabien erzählte: «Am ersten Tag deutete jeder auf sein Land. Am dritten oder vierten Tag zeigte jeder auf seinen Kontinent. Ab dem fünften Tag achteten wir auch nicht mehr auf die Kontinente. Wir sahen nur noch die Erde als den einen, ganzen Planeten». Vielleicht kam ihm auch der Koranvers in den Sinn: «Verderbet die Erde nicht, nachdem Ich sie in Ordnung gebracht habe.»

Der russische Kosmonaut Anatolij Berisowoj erinnerte sich. «Wir hatten verschiedene Tonbandaufzeichnungen dabei: Konzerte und leichte Musik. Aber gegen Ende des Fluges pflegten wir immer mehr russische Volkslieder zu hören. Wir verfügten auch über Aufzeichnungen von Geräuschen aus der Natur: Donnergrollen, Regen oder Vogelgezwitscher. Die haben wir am häufigsten angehört und wurden ihrer nie überdrüssig. Sie schienen uns wieder zur Erde zurückzubringen.»

Und vom amerikanischen Astronauten James Irwin stammt das poetische Bekenntnis: «Die Erde erinnerte uns an eine in der Schwärze des Weltraums aufgehängte Christbaumkugel. Mit grösserer Entfernung wurde sie immer kleiner. Schliesslich schrumpfte sie auf die Grösse einer Murmel – der schönsten Murmel, die du dir vorstellen kannst. Dieses schöne, warme, lebende Objekt sah so zerbrechlich, so zart aus, als ob es zerkrümeln würde, wenn man es mit dem Finger anstiesse. Ein solcher Anblick muss einen Menschen einfach verändern, muss bewirken, dass er die göttliche Schöpfung und die Liebe Gottes dankbar anerkennt.» Irwin hätte vielleicht noch hinzufügen können: «Gelobet sei der Herr, mein Gott, der ewig lebet, den alles lobet, was in allen Lüften schwebet!»

Auch wenn man versucht, die eigene Existenz aus solcher Vogelperspektive zu betrachten, verschleiern bald Wolken den Blick auf den geheimnisvollen Verlauf, den die Schicksalsfäden genommen haben. ob wir uns empören oder von Dank erfüllt sind, dass uns «Leib und Seel» gegeben wurden, liegt in unserer Hand. Immer wieder gelingt es Menschen, sich selbst angesichts grösster Angst und Not von guten Kräften wunderbar geborgen zu wissen und in das kürzeste Gebet, das es gibt, einzustimmen, das nur aus einem einzigem Wort besteht, dem universellen Ja.

Im Orient hat man das Gelingen eines Menschenlebens immer wieder mit einem kostbaren Teppich verglichen, der sich den verborgenen Verknüpfungen der Rückseite verdankt – im Westen würde man diese unsichtbare Seite des Lebens vielleicht das unbewusste nennen. Biografische Daten lassen sich rasch zusammentragen. Doch wie sollen wir die vielen Begebenheiten, Zufälle, Herausforderungen und getroffenen Entscheidungen deuten? Antwort zu geben vermag das dem Theologen Friedrich Christoph Oetinger, einem Zeitgenossen Bachs, zugeschriebene Gebet: «Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.»