Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!

BWV 132 // zum 4. Advent

für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Oboe, Fagott, Streicher und Continuo

Im Kern mit vier Singstimmen, Streichern und Continuo besetzt ist die Weimarer Adventskantate «Bereitet die Wege, bereitet die Bahn» BWV 132 aus dem Jahr 1715. Hinzu tritt eine Oboe, die vor allem in der Eingangsarie von der ersten Violinpartie abweichende Wege geht und dem Sopran als zweite konzertierende Oberstimme gegenübertritt.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

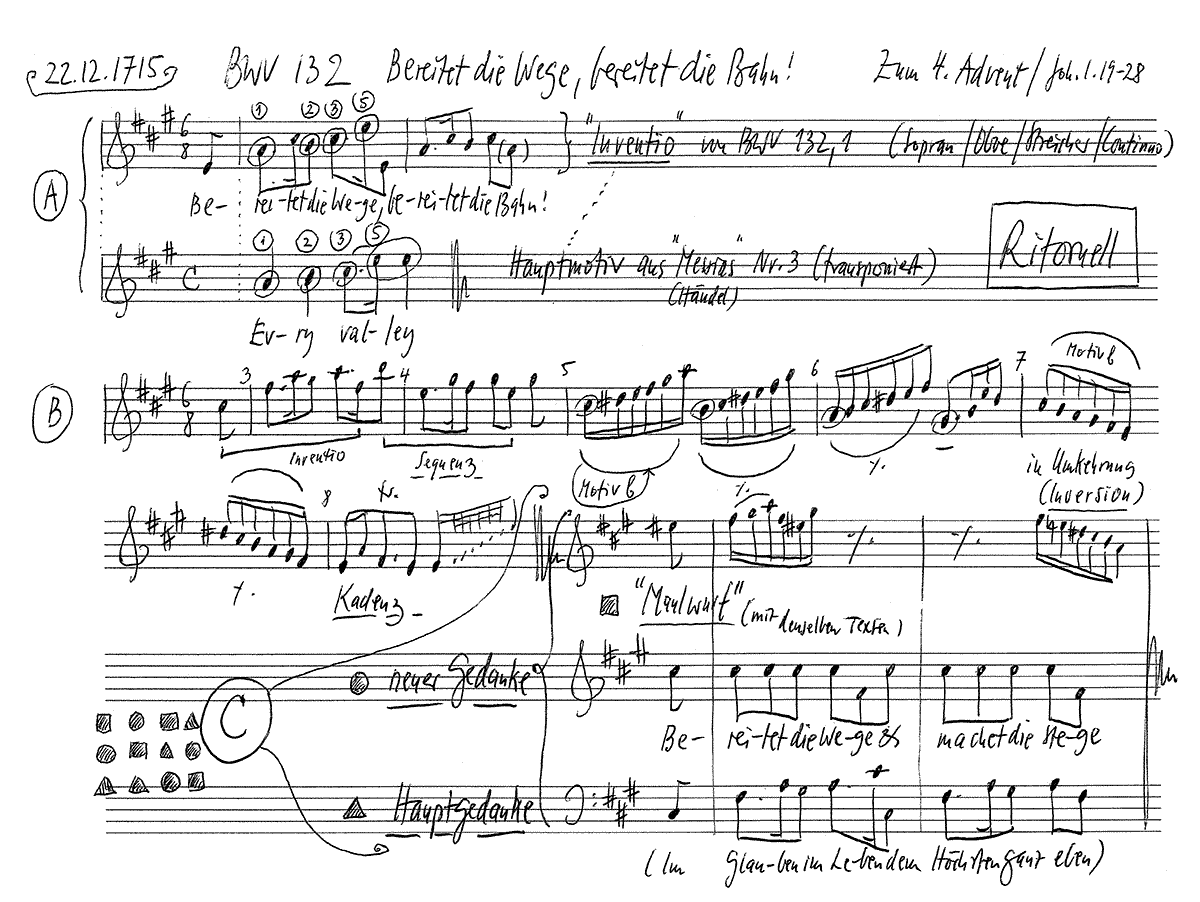

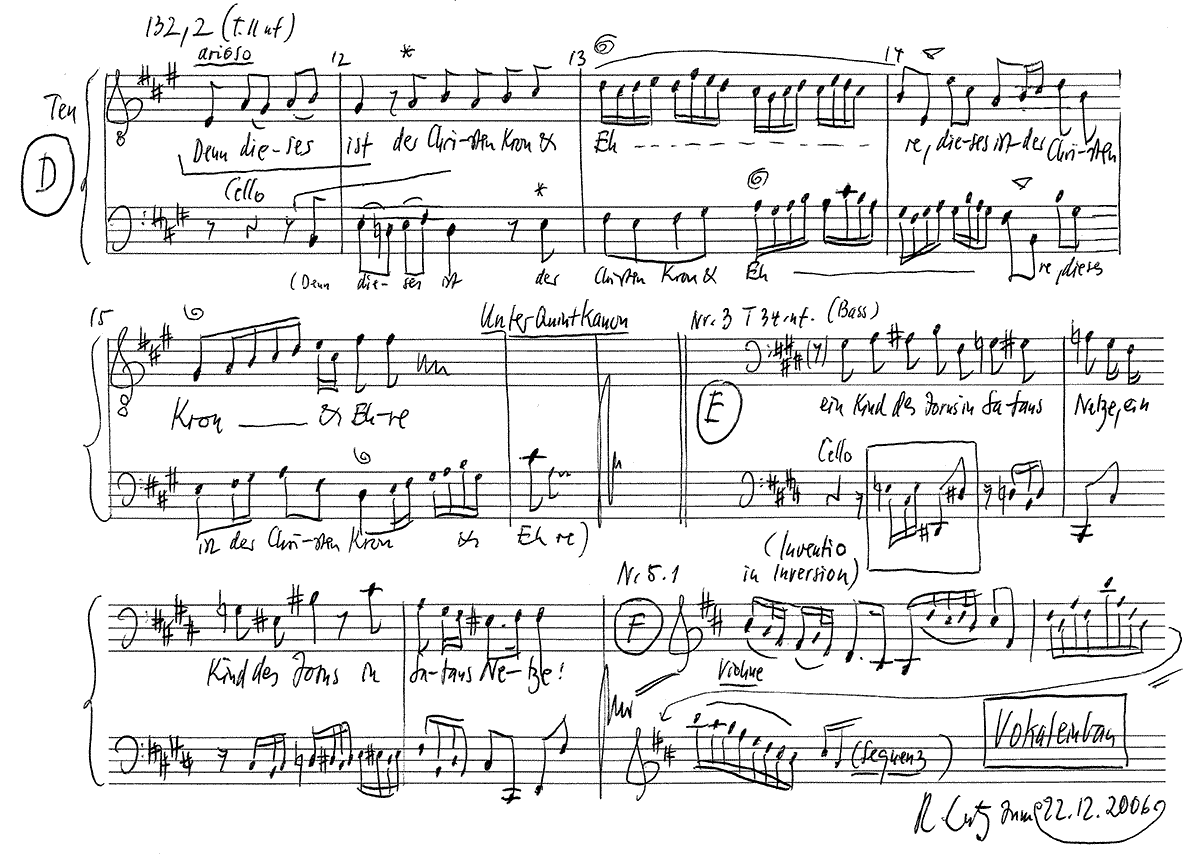

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Esther Fluor Baumberger

Fagott

Susann Landert

Orgel

Rudolf Lutz

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Klara Obermueller

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

22.12.2006

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-5

Salomo Franck, 1715

(Evangelisches Andachts-Opffer)

Textdichter Nr. 6

Elisabeth Cruciger, 1524

(5. Strophe aus «Herr Christ, der

einig Gottes Sohn»)

Erste Aufführung

22. Dezember 1715, Weimar

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Im Kern mit vier Singstimmen, Streichern und Continuo besetzt ist die Weimarer Adventskantate «Bereitet die Wege, bereitet die Bahn» BWV 132 aus dem Jahr 1715. Hinzu tritt eine Oboe, die vor allem in der Eingangsarie von der ersten Violinpartie abweichende Wege geht und dem Sopran als zweite konzertierende Oberstimme gegenübertritt. Da Orgel und Streicher in Weimar noch im hohen Chorton gestimmt waren, ist die im barocken Kammerton stehende Oboenstimme zugleich eine kleine Terz höher notiert. Zusätzlich hat Bach eine Fagottstimme vorgesehen, die sich am Generalbass orientiert, jedoch rhythmisch eigene Akzente setzt. Diese nur in den ersten Takten von Bach skizzierten Differenzen muss der kundige Musiker für den gesamten Satz ergänzen. Die freudige Erwartung des Messias hat Bach zu einem beschwingten Satz inspiriert, in dem die Singstimme von Beginn an nahezu endlose Koloraturen zu meistern hat. Es ist hörbar keine gewöhnliche «Bahn», die dort «bereitet» wird, sondern ein bis an die Ewigkeit heranreichender Entwicklungslauf, dem Sopran und Oboe nur mit äusserster Mühe folgen können. Bachs junge Leipziger Thomasschüler hätten eine solche Sopranpartie kaum durchstehen können; sie stellt den erwachsenen Diskantisten der Weimarer Hofmusik ein beachtliches Zeugnis aus.

Das folgende Tenorrezitativ ist demgegenüber stärker liedhaft. Es geht in ein Arioso über, das seinerseits die Koloraturen der Eingangsarie aufzugreifen scheint. Textlich geht es um die Konsequenzen der Ankunft Christi für das Leben der Gläubigen. Fast wird dabei Martin Luthers erste Ablassthese zitiert, wenn gegen jede Werkgerechtigkeit gefordert wird, dass das ganze Leben zum gültigen Glaubenszeugnis werde.

In die gleiche Kerbe schlägt die grimmige Baßarie, deren polterndes Continuovorspiel fast wie eine Pedalübung auf der Orgel wirkt. Ihr polterndes Continuovorspiel wirkt fast wie eine Pedalübung auf der Orgel. Die kurzatmigen Kadenzfiguren geben sich dann aber als textgeleitete Anwürfe zu erkennen, die von Tonhöhe und Gewicht her exakt dem Sprachsitz der Devise «Wer bist du?» entsprechen. Diese im Evangelium an Johannes den Täufer gerichtete Frage wird dabei jedem einzelnen Gläubigen vorgehalten.

Auf diese heftige Philippika folgt prompt das von einem Streichersatz begleitete Eingeständnis, Gott nicht ernsthaft genug gedient und gar «den Taufbund gebrochen» zu haben. Libretto und Musik zielen hier über das ritualisierte Wort hinaus auf das Herz der Zuhörer. Diesen Ton greift die Altarie «Christi Glieder, ach bedenket» auf. Über einem genügsamen Bass entfaltet sich eine zart und scheinbar mühelos fliessende Violinstimme, die allerdings ebenso wie die Altpartie erhebliche Stimmbeherrschung und Virtuosität erfordert. Mit dieser Arie im elegischen h-Moll findet Bachs in A-Dur beginnende Kantatenpartitur ein durchaus überraschendes Ende. Doch macht der erhaltene Textdruck aus dem «Evangelischen Andachts-Opffer» des Weimarer Hofpredigers Salomo Franck deutlich, dass noch die Strophe «Ertöt uns durch dein Güte» aus Elisabeth Crucigers Lied «Herr Christ, der einig Gotts Sohn» folgen sollte. Ob dieser dann im schlichten Gemeindegesang ausgeführt werden sollte oder ob Bach ein eingelegtes Blatt mit dem Choralsatz später in sein Aufführungsmaterial für die Kantate 164 übernahm, die mit demselben Lied schliesst, muss offenbleiben. In unserer Einspielung sind wir dieser von der Forschung favorisierten Version gefolgt. Keine Hinweise gibt es hingegen für eine Leipziger Wiederverwendung der Kantate. Aufgrund der in Leipzig vorgeschriebenen stillen Zeit zwischen erstem Advent und Weihnachten gab es keinen Bedarf für eine Figuralmusik zum vierten Adventssonntag; anders als im Fall der Kantaten BWV 70a, 186a und 147a kam offenbar auch eine Umarbeitung für Bach nicht in Frage.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arie (Sopran)

Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!

Bereitet die Wege

und machet die Stege

im Glauben und Leben

dem Höchsten ganz eben,

Messias kömmt an!

2. Rezitativ und Arioso (Tenor)

Willst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen,

so müssen Herz und Mund

den Heiland frei bekennen.

Ja, Mensch, dein ganzes Leben

muss von dem Glauben Zeugnis geben!

Soll Christi Wort und Lehre

auch durch dein Blut versiegelt sein,

so gib dich willig drein!

Denn dieses ist der Christen Kron und Ehre.

Indes, mein Herz, bereite

noch heute

dem Herrn die Glaubensbahn

und räume weg die Hügel und die Höhen,

die ihm entgegen stehen!

Wälz ab die schweren Sündensteine,

nimm deinen Heiland an,

dass er mit dir im Glauben sich vereine!

3. Arie (Bass)

Wer bist du? Frage dein Gewissen,

da wirst du sonder Heuchelei,

ob du, o Mensch, falsch oder treu,

dein rechtes Urteil hören müssen.

Wer bist du? Frage das Gesetze,

das wird dir sagen, wer du bist,

ein Kind des Zorns in Satans Netze,

ein falsch und heuchlerischer Christ.

4. Rezitativ (Alt)

Ich will, mein Gott, dir frei heraus bekennen,

ich habe dich bisher nicht recht bekannt.

Ob Mund und Lippen gleich

dich Herrn und Vater nennen,

hat sich mein Herz doch von dir abgewandt.

Ich habe dich verleugnet mit dem Leben!

Wie kannst du mir ein gutes Zeugnis geben?

Als, Jesu, mich dein Geist und Wasserbad

gereiniget von meiner Missetat,

hab ich dir zwar stets feste Treu versprochen;

ach, aber ach! der Taufbund ist gebrochen.

Die Untreu reuet mich!

Ach, Gott, erbarme dich,

ach, hilf, daß ich mit unverwandter Treue

den Gnadenbund im Glauben stets erneue!

5. Arie (Alt)

Christi Glieder, ach, bedenket,

was der Heiland euch geschenket

durch der Taufe reines Bad!

Bei der Blut- und Wasserquelle

werden eure Kleider helle,

die befleckt von Missetat.

Christus gab zum neuen Kleide

roten Purpur, weisse Seide,

diese sind der Christen Staat.

6. Choral

Ertöt uns durch dein Güte,

erweck uns durch dein Gnad,

den alten Menschen kränke,

dass der neu leben mag

wohl hier auf dieser Erden,

den Sinn und all Begehrden

und Gedanken hab’n zu dir.

Klara Obermüller

«Bilder der Erwartung»

Messianische Hoffnung bei Christen und Juden

Advent heisst Ankunft. Advent bedeutet Erwartung, bedeutet Hoffnung, bedeutet Sehnsucht nach etwas, was noch nicht ist, sondern erst wird: eine Liebe, die sich noch nicht erfüllt hat, eine Veränderung, die noch nicht eingetreten ist, eine Entwicklung, die noch nicht stattgefunden hat.

Dieses Sein im Noch-Nicht, dieses Warten auf Kommendes ist etwas Urmenschliches. Wir sind nicht, wir werden. Wir sind nicht die, die wir sind, sondern werden die, die wir sein könnten. Wenn ein anderer Mensch dieses Potenzial in uns erkennt und ihm den Raum lässt, den es braucht, um sich zu entfalten, dann sprechen wir von Liebe. «So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll, aller Geheimnisse voll, unfassbar ist der Mensch, den man liebt», heisst es im Tagebuch des jungen Max Frisch. Vom Minnesang des Mittelalters bis zu den Romanen der Moderne spricht die Literatur von der Liebe als Möglichkeitsform des Seins. Die Sehnsucht nach ihr ist das Movens, das die Menschen umtreibt. Tristan und Isolde, Parzival, Romeo und Julia, Anna Karenina, Moby Dick – immer suchen sie sich, brechen auf ins Unbekannte, träumen von dem, was sein könnte, aber nicht ist.

Eine dieser Sehnsuchtsfiguren der deutschen Literatur – eine der erbärmlichsten vielleicht, aber auch eine der berührendsten – ist die Seeräuber-Jenny in Brechts «Dreigroschenoper»: jenes Mädchen, das in einem lumpigen Hotel am Ufer der Themse Gläser abwäscht und das Bett für jeden macht. Jenny, die von der käuflichen Liebe lebt und von der grossen, der wahren Liebe träumt – und davon, dass eines Tages ein Schiff kommt, das sie entführt aus der Tristesse ihres Daseins in eine bessere Welt. Jenny ist ein Bild der Erwartung. Sie hat nichts als ihre Hoffnung und ihre Sehnsucht. Aber diese Hoffnung hält sie am Leben und unterscheidet sie von denen, die eine solche Hoffnung nicht haben. «Und Sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel, und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.» Jenny ist etwas Besondres. Sie weiss, dass diese Welt nicht alles ist und dass es Einen gibt, der kommt und sie da rausholt – auch wenn dieser Eine in ihrem Fall vielleicht ein Filou ist, der bis an ihr Lebensende auf sich warten lässt.

Das Schiff als Urbild

Metapher dieser Hoffnung ist in der «Dreigroschenoper» das Schiff: «Und das Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen wird entschwinden mit mir», heisst es am Schluss des Liedes, in dem die Seeräuber-Jenny ihre Sehnsucht besingt. Brecht liebte das Spiel mit Assoziationen und die Irritation, die von der Persiflage ausgeht. Und es würde mich deshalb nicht wundern, wenn er beim Schreiben an jenes andere Schiff gedacht hätte, das wir von dem alten Adventslied her kennen:

«Es kommt ein Schiff, geladen,

bis an sein’ höchsten Bord,

trägt Gottes Sohn voll Gnaden,

des Vaters ewig’s Wort.»

Das Schiff als Ausdruck messianischer Hoffnung hier, als Metapher unerfüllter Liebessehnsucht dort – Brecht reizt das Bild bis ins Blasphemische aus, um dem Menschheitstraum von der Befreiung aus Elend und Knechtschaft Nachachtung zu verschaffen. Und er tut es als Marxist.

Die Erlösung, die er, die Marx meinte, sollte in dieser Welt statt finden und nicht erst am Ende der Tage. Und es sollten Menschen sein, die sie herbeiführten. Auch die Revolution kann für die, die sie anzetteln, eine Art von Erlösung sein. «Wie reich wurde allzeit vom besseren Leben geträumt, das möglich wäre», heisst es im Werk eines anderen deutschen Marxisten, im «Prinzip Hoffnung» von Ernst Bloch. «Das Leben aller Menschen ist von Tagträumen durchzogen, darin ist ein Teil lediglich schale, auch entnervende Flucht, auch Beute für Betrüger, aber ein anderer Teil reizt auf, lässt mit dem schlechten Vorhandenen sich nicht abfinden, lässt eben nicht entsagen. Dieser andere Teil hat das Hoffen im Kern, und er ist lehrbar.»

Beide, Karl Marx und Ernst Bloch, waren Juden. Sie kannten, auch wenn sie längst nicht mehr religiös waren, die Verheissung von dem, der kommen wird, der Welt Friede und Gerechtigkeit zu bringen. Ihre Messias-Erwartung hat sich vom Religiösen ins Politische gewendet. Sie ist innerweltlich geworden; die Spannung auf ein Künftiges hin aber hat sie behalten.

Den Gedanken, dass die Erlösung noch aussteht und Gerechtigkeit erst noch verwirklicht werden muss, haben die Christen von den Juden übernommen. Auch sie warten noch immer auf die Ankunft des Herrn: auf die Geburt Jesu an Weihnachten, auf seine Wiederkunft am Ende der Tage. Beides ist gemeint, wenn der Sopran zu Beginn von Bachs Kantate zum 4. Advent die Worte anstimmt:

«Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!

Bereitet die Wege

und machet die Stege

im Glauben und Leben

dem Höchsten ganz eben,

Messias kömmt an!»

Der Text führt mitten ins Herz jüdisch-christlicher Heilserwartung. Er lässt gleichzeitig aber auch schon etwas ahnen von den Widersprüchen, die dieser Erwartung im christlichen Verständnis zu Grunde liegen. Als Christen sollen wir glauben, dass der Messias gekommen ist, und ihn doch jedes Jahr wieder von neuem erwarten. Als Christen sollen wir seine Ankunft vorbereiten und uns doch bewusst sein, dass wir aus eigener Kraft nichts ausrichten. Das Christentum ist wie das Judentum, aus dem es hervorgegangen ist, eine Religion der Verheissung, nicht der Gewissheit. Glaube und Hoffnung sind zwar nah mit einander verwandt – ganz identisch sind sie nicht.

Nie wird diese Spannung offensichtlicher als eben im Advent, der Zeit der Hoffnung und des Wartens auf den Messias. Deutlicher als sonst wird uns in diesen vier Wochen vor Weihnachten bewusst, wie vorläufig alles ist: versprochen, zugesagt zwar, aber noch nicht Wirklichkeit geworden. Die Ahnung, dass es auch schiefgehen könnte, schwingt immer mit. «Der Messias kömmt an», singt der Sopran, indikativisch und wie in Stein gemeisselt. Doch bereits der Tenor weiss es anders: Der Ankunft stehen Hindernisse im Weg: «Hügel und Höhen», die es aus der Bahn zu räumen, «Sündensteine», die es von der Seele zu wälzen gilt.

Rufer in der Wüste

Als der Weimarer Oberkonsistorialsekretär und Hofdichter Salomon Franck den Text für die Kantate zum 4. Adventssonntag des Jahres 1715 schrieb, stand der Beginn des Johannesevangeliums auf der liturgischen Tagesordnung: Priester und Leviten sind aus Jerusalem ans Ufer des Jordans gekommen und haben Johannes den Täufer gefragt, wer er denn eigentlich sei. Der Messias? Nein, sagt er. Elija? Der Prophet? Wieder antwortet er nein. Aber wer bist du dann? fragen sie weiter. Und er antwortet ihnen: «Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für den Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.» Fast wörtlich findet sich diese Aussage auch in den drei früheren Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas. Und stets ist sie mit dem Hinweis auf die Reden des Propheten Jesaja verbunden.

Für die Zeitgenossen der vier Evangelisten hätte es dieses Verweises wohl kaum bedurft. Sie hatten die Verheissung aus dem 40. Kapitel des sogenannten Deuterojesaja zweifellos im Ohr:

«Eine Stimme ruft:

Bahnt für den Herren einen Weg durch die Wüste!

Baut in der Steppe eine ebene Strasse

für unseren Gott!

Jedes Tal soll sich heben,

jeder Berg und Hügel sich senken.

Was krumm ist, soll gerade werden,

und was hügelig ist, werde eben.

Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herren,

alle Sterblichen werden sie sehen.

Ja, der Mund des Herren hat gesprochen.»

Das sind Kernsätze der messianischen Botschaft, die zur Zeit Jesu zweifellos jedem vertraut waren. Doch der Bezug ist so wichtig, dass er besonders hervorgehoben werden muss – «auf dass sich er fülle, was in der Schrift steht», wie es in den Evangelien immer wieder fast beschwörend heisst. Die Stimme in der Wüste kündet das Kommen des Messias, damals wie heute. Beide sind sie Vorläufer, der Prophet Jesaja wie Johannes der Täufer. Nur, für die Verfasser der Evangelien ist klar, dass sich mit der Geburt Jesu erfüllt hat, worauf die Juden seit den Tagen der Propheten noch immer warten: «Der Messias kömmt an.» Die Christen glauben, in Jesus von Nazareth den Messias erkannt zu haben. Die Juden glauben es nicht. Hier liegt der Keim jenes Argwohns begründet, der das Verhältnis zwischen den beiden Religionen so sehr vergiftet hat.

Die messianische Hoffnung teilten die ersten Christen mit den Juden. Aber wie konnten sie sicher sein, dass sich für sie tatsächlich erfüllt hatte, worauf die andern noch immer warteten? Wer sagte ihnen, dass sie mit ihrem Glauben an Jesus Christus im Recht waren? Jesus hat sich selbst nie ausdrücklich als den Messias bezeichnet. Er sprach davon, dass das Reich Gottes nahe sei und er von den Toten auferstehen und wiederkommen werde – wann, sagte er nicht. Seit her warten die Christen auf die Wiederkunft des Herrn. Aber es ist ein anderes, ein bangeres Warten als das der Juden. Denn er war ja schon einmal da und hatte versprochen wiederzukommen. Warum nur verzögerte sich dieses Kommen? Was stand ihm entgegen? Wer war schuld, dass er fern blieb?

Für unseren Kantatendichter ist die Antwort klar: Schuld ist der sündige Mensch – ich, du, ein jeder von uns. Wir haben uns von Gott abgewandt und den Bund mit ihm gebrochen. Wir stehen mit unserem Tun dem Kommen des Messias im Wege – wieder und wieder, Jahr für Jahr. An mir, an dir, an einem jeden von uns ist es deshalb, Abhilfe zu schaffen. «Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!» – die Aufforderung ergeht an uns ganz direkt. Wir haben das Unheil angerichtet; also liegt es auch an uns, es wieder gutzumachen.

Die Zuspitzung auf den Einzelnen – auf mich und dich – ist typisch für die Zeit beginnender Innerlichkeit, in der die Bachsche Kantate entstanden ist.

«Was du, Herr, hast erduldet,

ist alles meine Last.

Ich, ich hab’ es verschuldet,

was du getragen hast.»

So heisst es schon in dem berühmten Kirchenlied von Paul Gerhardt. Wie für die Passion Jesu gilt auch für die Ankunft des Messias: Ich armer Sünder bin es, der den Tod des Herrn verschuldet hat. Ich bin es, der seiner Wiederkehr im Wege steht. Es ist eine schwere Last, die dem Menschen da auferlegt wird. Und der Verweis auf das eigene Gewissen macht sie nicht leichter. «Wer bist du, frage dein Gewissen», singt der Bass. Die Verantwortung liegt beim Einzelnen, die Lösung auch. Was ist zu tun? Und gibt es überhaupt etwas, was getan werden kann? Ja, sagt der Kantatentext und spricht von Reue, von Umkehr und von Erneuerung. Aber der Autor des Textes weiss auch, dass der Mensch ohne die Hilfe Gottes zu solcher Umkehr nicht fähig ist.

Gnade und Glaube versus gute Werke

«Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft – Gott hat es geschenkt –, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann», schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Der Satz enthält den Kern der lutherischen Rechtfertigungslehre, die Quintessenz des Protestantismus gewissermassen. Er erteilt dem katholischen Vertrauen auf die Gnadenwirkung der «guten Werke» eine Absage. Er lässt den Menschheitstraum von der Selbsterlösung platzen. Er widerspricht auch der jüdischen Vorstellung, wonach rechtes Tun wichtiger als buchstabengerechter Glaube sei.

«Sola fide» – allein auf den Glauben kommt es an, sagt Luther. «Aus Gnade seid ihr gerettet», heisst es im «Epheserbrief». Wie aber soll das gehen? Glaube lässt sich nicht verordnen. Gnade nicht erzwingen. Und doch geben Glaube und Gnade den Ausschlag. Luthers Gnadenlehre und seine Abkehr von den guten Werken wirkten, obwohl als Befreiung gedacht, auf seine Zeitgenossen wie ein Schock. «Jeder Wert war den menschlichen Handlungen genommen. Etwas Neues entstand: eine leere Welt», schreibt Walter Benjamin in seiner Studie über den «Ursprung des deutschen Trauerspiels».

Der Schock wirkt 200 Jahre nach der Reformation in der Bachschen Adventskantate noch immer nach. Der Mensch sehnt sich nach Erlösung und weiss doch, dass er nichts dafür tun kann. Der Christ ist aufgerufen, dem Messias den Weg zu bereiten, und weiss doch, dass er von sich aus gar nichts vermag. «Nicht aus eigener Kraft, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann» – wie aber dann? Das katholische Mittelalter mag eine finstere Zeit gewesen sein. Die Menschen lebten in vielerlei Zwängen und waren mannigfachen Ängsten ausgesetzt. Doch sie kannten auch Mittel und Wege, sich aus ihren Ängsten und Zwängen zu befreien. Sie lebten ein gottgefälliges Leben und taten Gutes. Sie pilgerten zu heiligen Stätten und holten sich dort einen Nachlass der Sünden. Sie stifteten Kirchen und Klöster, liessen Messen lesen und beteten endlose Rosenkränze – in der Hoffnung, dass ihnen damit die ewige Seligkeit gewiss sei. Es mag etwas Merkantiles – ein Schachern und Feilschen – in diesem Glaubenssystem gelegen haben. Doch es gab den Menschen in unruhigen Zeiten Zuversicht und Halt.

Luther aber machte diesem Tauschhandel mit Gott ein Ende und entliess den Menschen in eine Freiheit, die genauso gut auch Verlorenheit bedeuten konnte. Wenn es einzig und allein auf den Glauben ankommt, dieser Glaube aber ein Geschenk, eine Gnade ist – wie kann ich dann wissen, ob ich zu den Beschenkten gehöre? «Es sind viele darüber verrückt geworden und vor Angst in allen Jammer geraten», schrieb Luther in seinem «Sermon von den guten Werken». Der Melancholiker, der er war, wusste er nur allzu gut, wovon er da sprach. Vor dem Hintergrund dieser Theologie – und sie war zweifellos die Theologie Bachs und seiner Zeitgenossen – bekommt das adventliche Warten einen düsteren Unterton. Da ist nicht viel zu spüren von der glitzrigen Erwartung, welche die Wochen vor Weihnachten heutzutage bestimmt. Der Glaube an das Kommen des Messias ist ein gefährdeter Glaube. Die Erwartung ist bang. Vor allem die Bass-Arie und das anschliessende Rezitativ der Alt-Stimme sind von Heilsgewissheit weit entfernt. Es ist ein Flehen in diesen Partien, kein Frohlocken. Erst die Arie des Alts knüpft wieder an die Zuversicht des Anfangs an. Und der Choral unterstreicht diese Hoffnung, indem er noch einmal die göttliche Gnade beschwört:

«Ertöt uns durch dein Güte,

erweck uns durch dein Gnad,

den alten Menschen kränke,

dass der neu leben mag.»

«Aus Gnade seid ihr gerettet», sagt der Epheser-Brief. Aber wem wird sie zuteil? Und wem nicht? «Gnade ist das, was ich nicht habe», sagt in Camus’ Roman «Die Pest» der Arzt zum Jesuitenpater, nach dem dieser ihm den Sinn des Leidens nahezubringen versucht hatte. Der Geistliche versteht darunter die Gabe, auch dann noch an Gottes Liebe glauben zu können, wenn aller Augenschein dagegenspricht. Der Arzt, der verzweifelt gegen die Krankheit kämpft, besitzt diese Gabe nicht. Er bleibt draussen, ein Ungläubiger, der keine Erlösung erwartet.

Vielleicht kommt der Adventszeit im Kirchenjahr ja darum eine so grosse Bedeutung zu, weil wir in diesen vier Wochen erfahren sollen, dass Glaube kein Gut ist, das wir ein für allemal besitzen, sondern ein Weg, den wir gehen, eine Erwartung, die wir in uns tragen, eine Hoffnung, die wir hegen – ausgerichtet auf den, der kommt, aber noch nicht da ist. Das ist in den Wochen vor Weihnachten so, aber auch in den Tagen zwischen Karfreitag und Ostern. Auch die Auferstehung von den Toten ist ein Glaube, der sich nicht erzwingen lässt. Jesus versprach seinen Jüngern wiederzukommen. Seither warten sie auf ihn, wie die Juden auf den Messias warten.

Erstaunt es da, dass es immer wieder Menschen gibt, denen bei dem Warten die Geduld ausgeht? Die versuchen, nachzuhelfen und die Erlösung zu erzwingen? «Baut für den Herrn einen Weg durch die Wüste», lässt Jesaja die unsichtbare Stimme sagen. Warum sollte man das nicht wörtlich nehmen? In Jerusalem gibt es eine Gruppierung ultraorthodoxer Juden, die von Zeit zu Zeit versuchen, den Felsendom zu stürmen, um durch die Errichtung des Zweiten Tempels die Ankunft des Messias voranzutreiben. Im Verlauf der Jahrhunderte gab es immer wieder rabiate Christen, die Juden umbrachten oder zur Taufe zwangen, weil sie ihnen die Schuld am Aus bleiben des Herrn in die Schuhe schoben. Noch bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts betete man – und tut es seit Neuestem wieder – in der katholischen Karfreitagsliturgie «pro perfidis Judaeis»: für die treulosen Juden, die sich dem Glauben an Jesus als den Messias verweigern und damit seiner Wiederkunft im Wege stehen. Fachleute sind sich einig, dass in der enttäuschten Naherwartung der frühen Christen einer der Gründe für die Judenfeindschaft sowohl der Evangelien wie später der Kirche liegt. Fundamentalisten, jüdische wie christliche, hatten immer schon Mühe damit, wenn die Wirklichkeit sich nicht an den Wortlaut der Schrift hielt. Sie meinen Gott in die Karten schauen zu können. Sie greifen gerne in seine Pläne ein und versuchen, die Welt in ihrem Sinne zu bewegen. Mit dem Geist des Advents wissen sie nichts anzufangen. Für sie ist alles schon festgelegt, alles schon klar. Das Kind ist geboren, der Messias ist da. Ihnen wäre zu raten, ab und zu einen Blick auf die Stadtmauern von Jerusalem zu werfen. Da ist das Tor zugemauert, durch das der Messias dereinst kommen soll am Ende der Tage, und keine Menschenhand wird es je öffnen. Die Toten am Ölberg aber liegen in ihren Gräbern und warten.

Hoffnung, aber keine Gewissheit

Der Kantatendichter Salomon Franck ist sicher kein literarisches Schwergewicht. Aber er hat Sinn für Nuancen: Auch wenn er von der Ankunft des Messias im Indikativ Präsens spricht – «Der Messias kömmt an!» – weiss er, wie viel Futurisches diese Verbform im Deutschen enthalten kann. Sein Text hält die Vorläufigkeit des Advents das Noch-Nicht in der Freude der Erwartung – aus. Er wechselt in den Conditionalis, wenn der Tenor die Bedingungen einer möglichen Erlösung formuliert, und er kehrt zurück zur Gewissheit reiner Gegenwart, wenn in der Alt-Arie der Taufbund neu bekräftigt wird. Bach folgt ihm dabei mit seiner Musik von der Helle des Anfangs hinab in die Tiefe der Verzagtheit hin zu einer Ruhe, die allem Drängen, Fragen und Flehen ein Ende setzt.

Bei aller Gefährdung und aller Skepsis geht doch ein prekärer Trost von dieser Musik aus. Es ist zwar nichts gewiss, es ist alles vorläufig; aber in dieser Vorläufigkeit liegt auch ein Versprechen:

«Der Messias kömmt an.» Er ist noch nicht da, aber er kommt. Sicher, eines Tages, irgendwann. Und vielleicht dann, wenn wir es am aller wenigsten erwarten. Erzwingen lässt sich dieses Kommen nicht. Aber bereit sein können wir, offen auf Kommendes hin. Der christliche Adventsglaube ist ein futurischer Glaube: eine Hoffnung, keine Gewissheit, ein Weg, kein Besitz. In «Leben des Christen» schreibt Luther: «Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden, überhaupt nicht ein Wesen, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber, es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber im Schwang, es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg…»

Luther spricht hier zwar vom «Leben des Christen». Aber wenn man sie weit genug interpretiert, dann gehen seine Worte weit über den christlichen und auch über jeden religiösen Kontext hinaus. Advent, das sind nicht nur die vier Wochen vor Weihnachten. Unser ganzes Leben ist Advent: ein Noch-Nicht auf ein Kommendes hin. Glaube ist kein Besitz, sondern ein Suchen. Liebe ist kein Besitz, sondern Sehnsucht. Leben ist kein Sein, sondern ein Werden. Wir haben uns «mit dem schlechten Vorhandenen», wie Ernst Bloch es formulierte, nicht abgefunden. Wir hoffen noch. Wir sind noch nicht angekommen, wir warten.

Literatur

• Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Frankfurt a. M. 1963

• Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde., Frankfurt a. M. 1959

• Bertolt Brecht, Die Dreigroschenoper, Stücke, Bd.2, Frankfurt a. M. 1964

• Albert Camus, La Peste, Paris 1947

• Max Frisch, Tagebücher 1946–1949, Frankfurt a. M. 1950

• Martin Luther, Sermon von den guten Werken, Kritische Gesamtausgabe,