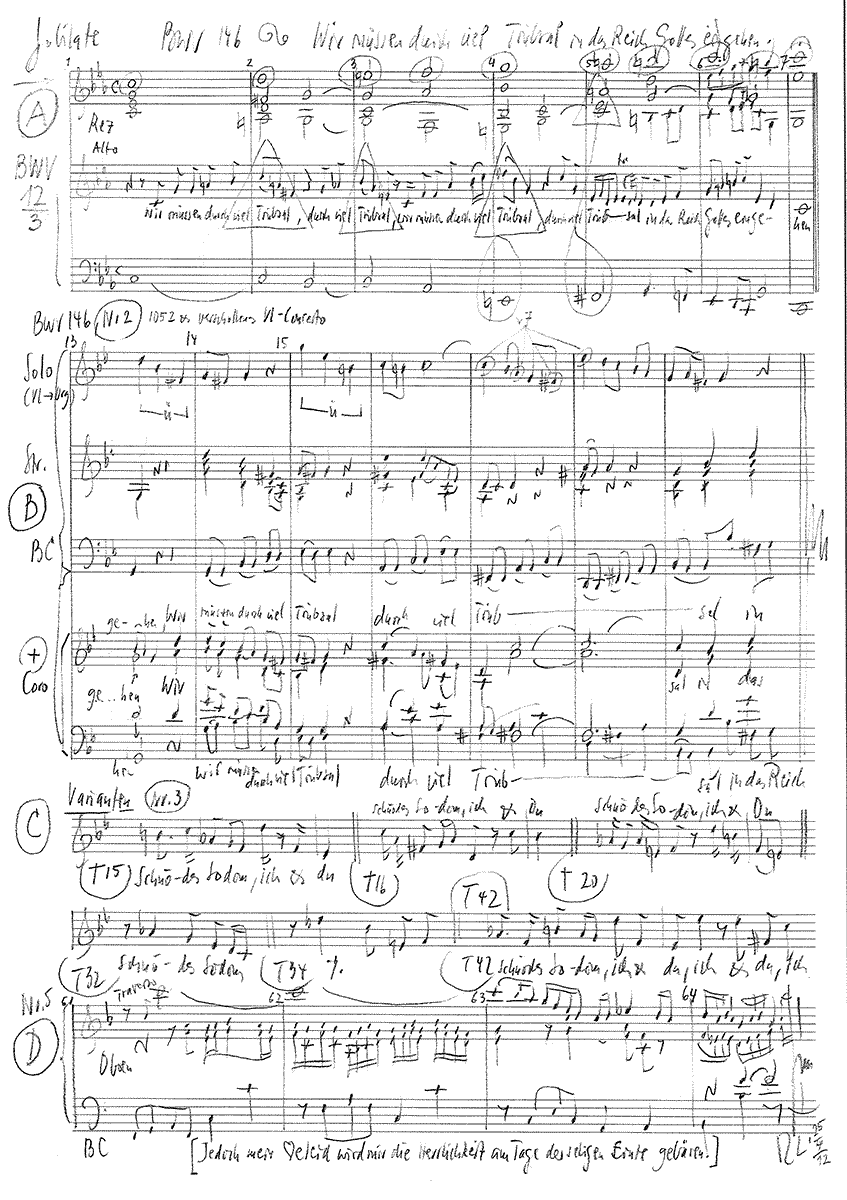

Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen

BWV 146 // zu Jubilate

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Traverso, Oboe I+II, Taille, Fagott, Streicher und Continuo

Die Lesung des Evangeliums am Sonntag Jubilate ist den Abschiedsreden Jesu (Johannes 16, 16–23) entnommen: «Ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird zur Freude werden.» Im Kantatentext wird der Gegensatz Freude – Traurigkeit im Leben des gläubigen Menschen zum Thema.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Mirjam Berli, Susanne Frei, Leonie Gloor, Guro Hjemli, Alexa Vogel

Alt/Altus

Jan Börner, Olivia Fündeling, Francisca Näf, Simon Savoy, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Clemens Flämig, Manuel Gerber, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Chasper Mani, Valentin Parli, Philippe Rayot

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Dorothee Mühleisen, Monika Baer, Christine Baumann, Ildiko Sajgo, Olivia Schenkel

Viola

Susanna Hefti, Peter Barczi

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Katharina Andres

Taille

Ingo Müller

Fagott

Susann Landert

Flauto Traverso/Traversflöte

Claire Genewein

Orgel

Norbert Zeilberger (Solo)

Cembalo

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Miriam Meckel

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

27.04.2012

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Unbekannt

Textdichter Nr. 2

Zitat aus Apostelgeschichte 14, 22

Erste Aufführung

Sonntag Jubilate,

wahrscheinlich 12. Mai 1726

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die 1726 komponierte Kantate BWV 146 gehört zu Bachs III. Leipziger Jahrgang, der sowohl mit vokalen Solobesetzungen als auch mit dem mehrfachen Einsatz der Orgel als Obligatinstrument experimentierte. Als Sinfonia hat Bach entsprechend einen ausgedehnten Konzertsatz disponiert, den wir auch als eröffnendes Allegro des Cembalokonzertes BWV 1052 kennen. Hier der Orgel übertragen und um einen teilweise eigenständigen Oboenchor mit reizvollen Echowirkungen erweitert, lässt die solistische Oberstimme stellenweise noch erkennen, dass die Urform dieses Konzertes für Violine bestimmt gewesen sein könnte, die der gelernte Konzertmeister Bach ebenfalls virtuos beherrschte. Im pathetischen d-Moll angesiedelt, strahlt der mit einem prägnant rhythmisierten Unisono-Kopfmotiv arbeitende Satz eine unerbittliche Schroffheit und dramatische Stringenz aus, wie sie selbst im OEuvre des Thomaskantors selten ist.

Während die Umwidmung von schnellen Concertosätzen zu Kantatenvorspielen mit obligater Orgel eine von Bach mehrfach angewandte Technik war, entspricht der folgende Eingangschor unserer Kantate einer gewagten Rarität, hat Bach doch nun auch den langsamen Mittelsatz des Vorlagenkonzertes aufgegriffen, in dessen absteigende Kreisbewegungen auf Achtelbasis jedoch einen vierstimmigen Chor eingebaut, der in ruhig schreitenden Vierteln einen tragischen Sarabandenduktus ausbildet und so dem knappen Bibelwort beträchtliches Gewicht verleiht. Wie Bach dabei den einem mühseligen Lebenslauf förmlich abgepressten gesungenen Seufzern die stellenweise regelrecht schnittigen Soloriffs des Tasteninstrumentes gegenüberstellt, verleiht dem Satz trotz seiner schmerzdurchtränkten Dunkelheit einen erstaunlich groovigen Charme. Ob man in der durchdringenden Orgelpartie einen Ausdruck ungerührten Schicksalsverlaufs oder eher des widerständigen Durchhaltens in aller Anfechtung sehen möchte, mag offenbleiben. Dass es sich um einen kompositorisch kühnen und zutiefst ergreifenden Leidensweg in Tönen handelt, sollte jedoch ebenso wie die von der älteren Forschung gelegentlich hinterfragte Autorschaft Bachs ausser Zweifel stehen.

Nach derlei lastenden Klängen wirkt der aufgeräumte B-Dur-Gestus der Altarie wie eine Selbstbefreiung aus depressiver Verzweiflung. Gerade weil der Text von entschiedener Himmelssehnsucht und damit der Abwendung vom «schnöden Sodom» des täglichen Lebens redet, strahlt insbesondere die instrumentale Solostimme eine zutrauliche Festigkeit aus, die man sich in allen Krisen dieser Welt wünschen möchte. Da die Quellenüberlieferung sowohl eine Ausführung durch Orgel als auch eine durch Violine zulässt, haben wir dem kraftvollen Bogenstrich den Vorzug gegeben.

Das streicherbegleitete Sopranrezitativ «Ach, wer doch schon im Himmel wär» setzt diese innere Entwicklung mit einer schwelgerischen Entschiedenheit fort, die aus der Aufzählung schmerzlicher Nachstellungen und Ausgrenzungserfahrungen ein Bekenntnis zu Jesus als persönlichem Erlöser ableitet. Stille Ergebung und Bereitschaft zum Martyrium wandeln in diesem vom ersten Ausruf an berührenden Vortrag auf einem allzeit verletzlichen und doch haltgebenden schmalen Grat.

Für diese Bewährung «in extremis» findet die folgende Sopranarie eine einprägsame sprachliche Umsetzung und eine besonders aparte Klanggestalt. Das Bild der «mit bangem Herzen ausgesäten Zähren» lässt die spätere Fruchtbarkeit des erlittenen Leidens zumindest erahnen und macht den tapfer aushaltenden Menschen zum Mitschöpfer seiner künftigen Erwählung. Bachs luftiger Quintettsatz mit seinem elegisch durchwärmten Trostgespräch zweier Oboen d’amore und einer Traversflöte hält aller noch so selbstgerecht auftrumpfenden irdischen Gewalt die heilende Kraft vertrauender Hoffnung entgegen. Entsprechend wirkt das in der Sinfonia noch düster drohende d-Moll hier wie verwandelt.

Das Rezitativ «Ich bin bereit» entfaltet im Geist erprobter Zuversicht ansteckende Entschlossenheit und sogar tenoralen Schmelz. Gott wird nur dem die «Krone der Gerechtigkeit » beilegen, der zuvor auf Erden tapfer gerungen hat – diese Entscheidung verleiht hörbar Kraft, um allen Plagen und selbst dem scheinbaren Triumph der hohnlachenden Feinde zu trotzen.

Entsprechend gewinnt das folgende Tenor- Bass-Duett eine Schlagkraft und Klarheit, die an den Auftritt eines tugendhaften Helden in einer barocken Oper erinnert – wäre da nicht die trotz aller Einprägsamkeit vor allem mit Mittelteil komplexere Führung der Harmoniezüge und Melodiebögen. Dass auch ein Bach zu einer auf allen Ebenen verständlichen Tonsprache fähig war, macht dieser kantige Dreiertakt im leuchtenden F-Dur jedoch auf fast schon spektakuläre Weise erlebbar.

Da alle «Trübsal» des Kantatenbeginns somit energisch vertrieben wurde, kann nunmehr jeder Hörende in das gelöste Aussingen des Schlusschorals einstimmen. Während dieser in der nur abschriftlich erhaltenen Partitur untextiert ist, haben wir uns im Anschluss an das aussageverwandte Duett und Eingangsdictum für die erste Strophe des Chorals «Freu dich sehr, o meine Seele» entschieden. Es ist im Ganzen ein erstaunlicher emotionaler Weg, den diese Kantate zurückgelegt hat – möge sie ein Beispiel sein für unsere schier verzweifelnde Welt, die nichts so sehr braucht wie die Erinnerung daran, dass alle Not und Gewalt letztlich «vergänglich » sind, wenn wir ihr jeder an seinem Platz trotzen und im Vorgriff auf eine vollkommenere Ewigkeit entschlossen Frieden stiften.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Sinfonia

1. Sinfonia

Der Instrumentalsatz in d-Moll, ursprünglich der erste Satz eines (heute verschollenen) Violinkonzerts hat Bach in ein Cembalokonzert umgearbeitet und schliesslich zur Eröffnung der Kantate als Orgelkonzert gesetzt. Der Satz in seiner ausladenden Dimension und einer vitalen Mollstimmung schien Bach besonders am Herzen zu liegen und geeignet, auf das Grundthema «Trauer und Freude» einzustimmen.

2. Chor

»Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen.«

2. Chor

Bach geht noch einen Schritt weiter und verwendet das Material des zweiten Satzes des Konzerts, ein expressives Adagio, für den Instrumentalpart im zweiten Kantatensatz. Wiederum übernimmt die Orgel den Solopart. Der Text ist dem 14. Kapitel der Apostelgeschichte entnommen: Paulus und Barnabas waren von ihrer Missionsreise, auf der sie auch Verfolgungen ausgesetzt waren, nach Antiochia zurückgekommen. Sie stärkten die Gemeinde und ermutigten sie, im Glauben zu verharren, denn es gehe «durch viel Trübsal in das Reich Gottes».

3. Arie (Alt)

Ich will nach dem Himmel zu,

nach dem Himmel will ich zu,

schnödes Sodom, ich und du

sind nunmehr geschieden.

Meines Bleibens ist nicht hier,

denn ich lebe doch bei dir

nimmermehr in Frieden.

3. Arie

Sodom ist in der Sprache der Bibel Inbegriff sündiger Verdorbenheit und Gottlosigkeit. Von einer solchen Gesinnung will die Seele sich fernhalten. Sie wendet sich dem Himmel zu, dem, was gottgemäss ist.

4. Rezitativ (Sopran)

Ach! wer doch schon im Himmel wär,

wie drängt mich nicht die böse Welt.

Mit Weinen steh ich auf,

mit Weinen leg ich mich zu Bette,

wie trüglich wird mir nachgestellt.

Herr! merke, schaue drauf.

Sie hassen mich, und ohne Schuld,

als wenn die Welt die Macht

mich gar zu töten hätte;

und leb ich denn mit Seufzen und Geduld,

verlassen und veracht,

so hat sie noch an meinem Leide

die größte Freude.

Mein Gott, das fällt mir schwer.

Ach! wenn ich doch,

mein Jesu, heute noch

bei dir im Himmel wär!

4. Rezitativ

Das Rezitativ erinnert an einen Klagepsalm aus dem Alten Testament: Ein Beter, der treu nach den Geboten Gottes lebt, wird zu Unrecht beschuldigt, verachtet und von Feinden bedrängt. Er leidet darunter so sehr, dass er am liebsten schon jetzt «bei Jesus im Himmel» wäre.

5. Arie (Sopran)

Ich säe meine Zähren

mit bangem Herzen aus.

Jedoch mein Herzeleid

wird mir die Herrlichkeit

am Tage der seligen Ernte gebären.

5. Arie

Die Arie nimmt einen Gedanken aus Psalm 126 auf: «Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.» In Notzeiten wird der letzte Rest des Getreidevorrats unter Tränen dem Acker anvertraut, in der Hoffnung auf eine gute Ernte. In der Arie sind die aus Herzeleid vergossenen Tränen die Samen, welche in der Hoffnung auf die «selige Ernte» gesät werden. Die zweigeteilte Arie spricht zunächst von den Tränen, dann von Seligkeit. Eine Traversflöte, sekundiert von zwei Oboen, gibt dazu einen höchst bewegten und bewegenden «Kommentar.»

6. Rezitativ (Tenor)

Ich bin bereit,

mein Kreuz geduldig zu ertragen,

ich weiß, daß alle meine Plagen

nicht wert der Herrlichkeit,

die Gott an den erwählten Scharen

und auch an mir wird offenbaren.

Jetzt wein ich, da das Weltgetümmel

bei meinem Jammer fröhlich scheint;

bald kommt die Zeit,

da sich mein Herz erfreut

und da die Welt einst ohne Tröster weint.

Wer mit dem Feinde ringt und schlägt,

dem wird die Krone beigelegt,

denn Gott trägt keinen nicht mit Händen in den Himmel.

6. Rezitativ

Der Leitgedanke dieses Rezitativs stammt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer (8, 18): «Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.» Auch die Jesusworte aus dem Evangelium über Klage und Freude klingen an. Nüchtern wird festgehalten, dass es gilt, standhaft zu bleiben, um die «Krone», den Siegeskranz zu gewinnen. Denn Gott trägt keinen nicht «mit Händen in den Himmel».

7. Arie (Duett Tenor, Bass)

Wie will ich mich freuen, wie will ich mich laben,

wenn alle vergängliche Trübsal vorbei.

Da glänz ich wie Sterne und leuchte wie Sonne,

da störet die himmlische, selige Wonne

kein Trauren, Heulen und Geschrei.

7. Arie

Wenn alle Trübsal vorbei ist, wird das Lied der ewigen Freude gesungen. Im Danielbuch (12, 3) heisst es von der Auferstehung: «Die Verständigen aber werden glänzen wie der Glanz der Himmelsfeste, und wie die Sterne diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit geführt haben.» Tenor und Bass dürfen in diesem tänzerischen Satz in süssen Terzen und Sexten schwelgen.

8. Choral

Freu dich sehr, o meine Seele,

und vergiß all Not und Qual,

weil dich nun Christus, dein Herre,

ruft aus diesem Jammertal.

Aus Trübsal und großem Leid

sollst du fahren in die Freud,

die kein Ohre hat gehöret

und in Ewigkeit auch währt.

8. Choral

In den vorhandenen Abschriften dieser Kantate ist für den Schlusschoral nur der musikalische Satz, aber kein Text überliefert. Aus verschiedenen Ergänzungsvorschlägen scheint die erste Strophe des Liedes «Freu dich sehr, o meine Seele» besonders gut passend.

Miriam Meckel

«Auf der Suche nach dem Licht in uns»

Auf dem Testparcours der Himmels-Fitness?

Ich erwarte nichts. Nichts, was ein Sehnen und Drängen auf das, was kommt, hin begründen könnte. Ich erwarte nicht, erlöst zu werden, erhoben in eine andere Dimension. Ich erwarte nur, dass ich in dem Moment, in dem es soweit ist, zurückblicken kann ohne Scham. Ohne das Gefühl zu haben, dass was war, umsonst war. Ziellos. Glücklos. Rücksichtslos. Denn dann müsste ich mich vor mir selbst schämen. Dass ich es nicht geschafft habe, mein Leben zu lieben. Mein Leben zu leben. Ich möchte mich auch nicht vor anderen Menschen schämen müssen, weil ich sie nicht gesehen oder nicht zugelassen habe, dass sie mich sehen. Ich möchte ruhen in einem Frieden aus mir selbst heraus. Dann ist es gut.

Das ist viel. Das ist nichts, was wir mal eben leicht schaffen können. Es setzt vor allem eines voraus: sich einzulassen auf das Leben, auf das Jetzt, auf andere Menschen und auch sich selbst. Nicht nur darauf zu hoffen, dass morgen alles besser, anders, neu wird. Dass jemand die Dinge für uns regeln wird. Ich weiss, dass Menschen daran glauben. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass ich selbst verantwortlich bin für mich und mein Leben und das, was ich darin anderen Menschen und mir selbst Gutes oder Schlechtes tue.

«Ach, wer doch schon im Himmel wär!» – so lautet einer der zahlreichen Klagerufe im Text der Kantate, die wir heute hören. Keine Plagen mehr ertragen müssen. Vom fröhlichen Weltgetümmel nichts mehr wissen oder wenigstens nichts mehr wahrnehmen wollen ob des eigenen Jammers. Ist das Leben nur ein steiniger Pfad, den wir so schnell wie möglich hinter uns bringen wollen, ein Testparcours der Himmels-Fitness, an dessen Ende wir entsprechend unserem Punktestand aufs Treppchen dürfen? Erster, zweiter, dritter Platz … Das ist für mich eine irritierende Vorstellung. Und sie hat für mich nichts mit Menschlichkeit zu tun und dem Leben, das uns geschenkt worden ist.

Der Text der Kantate «Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen» klingt wie ein anachronistischer Ruf, wie aus der Zeit gefallen. Aus unserer Zeit, die doch oft nur noch Gegenwart ist, in der es oft um nichts anderes geht, als das Beste aus dem Jetzt herauszuholen. Nicht im Sinne dessen, was ich zuvor gesagt habe – sich einzulassen auf das Leben, auf die Gestaltung eines jeden Moments, der uns die Möglichkeit gibt, uns in ihm zu verorten. Wie ein Wahn kommt sie daher, diese zeitgemässe Gegenwartsliebe, die wir noch als Steigerung interpretieren können zu dem, was sich in den Schriften des amerikanischen Autors Jack Kerouac zeigt: «Leben ist nicht genug», schreibt er in seinen Tagebüchern. «Es muss brennen, brennen, brennen.»

Gegenwartsversessenheit: wir leben, um zu funktionieren

Heute muss nichts brennen. Aber es muss alles funktionieren. Die Gegenwart, um die es heute geht, ist eine getriebene. Geprägt durch die Vermessung des Selbst in Vergleichsdimensionen: was habe ich, wen kenne ich, was mache ich, was gelte ich, was bin ich also.

Wir widmen uns sehr der Verwaltung unseres materiellen Vermögens und verlieren manchmal aus dem Blick, wozu das alles geschieht. Dass es einen Sinn geben könnte, den wir in uns selbst fänden, wenn wir denn einmal nach uns schauen würden. Ich bemerke manchmal, dass wir heute nicht leicht einen Konsens darüber erzielen werden, welcher der beiden Sätze zutrifft: Ich arbeite, um zu leben. Oder ich lebe, um zu arbeiten.

Wenn wir Menschen treffen, dann heisst das heute Networking. Wir müssen die Menschen nicht mögen, die wir treffen. Es geht vielmehr darum, dass sie uns und wir ihnen nützlich sein könnten auf unserem weiteren Weg. Meist ist das der Berufs- nicht der Lebensweg.

Wenn wir einem Menschen begegnen, den wir noch nicht kennen, lautet die erste Frage häufig: Und was machen sie beruflich? Wir könnten auch fragen: Lieben sie Ihre Frau oder lieben sie Ihren Mann? Haben sie darüber nachgedacht, was von uns bleibt, wenn unsere Zeit vorüber ist? Wir könnten das fragen – wenn wir sicherstellen wollen, dass die gefragte Person nicht Mitglied unseres Netzwerks werden wird.

Wir schaffen uns heute eine Identität, die nichts mit uns zu tun haben muss, aber ganz sicher in ihrer Komplexität und ihrem Anspruch den Anforderungen der ISO-Zertifizierung nachkommt. Wir widmen uns – gerade durch die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung – dem Egobranding, pflegen unseren Status als Kunden, Nutzer, Netzwerker und unser Profil. Und wenn etwas schiefläuft, beantragen wir Reputationsinsolvenz.

«Ach, wer doch schon im Himmel wär!» Vielleicht ist dieser Satz der Kantate doch nicht so aus der Zeit gefallen. Vielleicht müssen wir ihn einfach im Geiste unserer Gegenwart interpretieren als Verneinung von alledem, was das Leben menschlich macht. Die Mühe, die in vielen Tagen, Aufgaben und Erlebnissen verborgen liegt. Die Enttäuschung über andere Menschen und über uns selbst, der wir in unserem Leben immer wieder begegnen, auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen. Den Tod als drastischste aller Erfahrungen von Verlust, Endlichkeit, Unbeeinflussbarkeit, die wir im Leben machen können.

Lebensmanagement – bis hin zum Tod?

«Ach, wer doch schon im Himmel wär!» Dieser Satz steht dann für die menschliche Gewissheit, dass wir es dahin schon schaffen werden, wenn wir auf dem Weg so richtig Gas geben. Dass es nur darum geht, die letzte Beförderung zu kriegen – und dass wir es in der Hand haben, dafür zu sorgen, dass es klappt. Wir können das organisieren! Die richtigen Leute anrufen, überall präsent sein, mit der richtigen Strategie ans Leben rangehen, dann wird das schon!

Welche Ausmasse diese Verbildung der eigenen Lebensführung im Sinne einer «Handhabung von Leben» annehmen kann, habe ich nie wieder vergessen, nachdem ich das Buch des früheren CEO von KPMG, Eugene O’Kelly gelesen habe. In «Chasing Daylight» beschreibt O’Kelly die letzten Monate seines Lebens, nachdem er einen unheilbaren Gehirntumor diagnostiziert bekommen hat. Er erzählt, wie seine Lebensprioritäten sich in dieser Zeit verschieben, wie er zu verstehen beginnt, dass er bis zu dem Zeitpunkt wenig begriffen hat vom Leben und seiner Endlichkeit. Und doch versucht er, auch die letzten Tage seines Lebens zu organisieren. Er ordnet die Menschen, von denen er sich verabschieden will, in Kreise ein, die nacheinander abgearbeitet werden sollen. Und irgendwann merkt er, dass nicht genug Zeit bleibt. Dass er sich nicht wird von allen verabschieden können. Dass keine Strategie der Welt helfen wird, das noch möglich zu machen – und dass es darum auch nicht geht. Die letzten Tage seines Lebens verbringt O’Kelly einfach ohne Plan im Kreise seiner Familie. Die letzten Tage, wohlgemerkt.

Vielleicht bedarf es eines gewissen Alters, um sich mit dem Tod im Leben auseinanderzusetzen. Das ist menschlich und zweifellos natürlich. Aber irgendwann müssen wir beginnen, den Tod mitzudenken. Nicht als Bedrohung. Nicht als Lähmung. Und auch nicht als Fragezeichen hinter dem Sinn des Lebens. Wir müssen beginnen, ihn zu verstehen als Teil des Lebens. Als Ausrufezeichen hinter dem Sinn des Lebens.

Ohne den Tod gäbe es das Leben nicht. Was immer wir von uns und für uns selbst erkennen, wir erkennen es nur in der Abgrenzung von dem, was nicht oder noch nicht ist. Können sie wirklich erklären, was der Tag ist, was Glück für sie bedeutet, was das Leben ausmacht, ohne dass wir die Nacht kennten, Unglück erfahren hätten und wüssten, dass das Leben endlich ist und irgendwann der Tod kommen wird? Es gibt kein eines ohne das andere. Nur aus der Differenz entsteht die Identität, die wir entwerfen für uns selbst, unser Leben.

In der heutigen Zeit bekommen wir einerseits das Gefühl, der Tod sei allgegenwärtig, eine Normalität, die dazugehört. Ein Beispiel dafür war das Schicksal der Britin Jane Goody, regelmässige Kandidatin bei «Big Brother» auf Channel 4, die öffentlich und medial vermittelt starb, nachdem sie tödlich an Krebs erkrankt war.

Bedeutet das, wir setzen uns mit dem Sterben als Teil des Lebens auseinander? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir schauen auf diese Beispiele wie auf eine Serie, einen Film, eine Geschichte aus der Welt des Fiktionalen. Wir leiden mit, aber nicht im Fühlen und Wissen, dass es auch um uns geht. Wenn es um uns geht, wird der Tod als lästige Störung eines reibungslosen Lebens interpretiert. «Ach, wer doch schon auf Erden im Himmel wär!» Eigentlich ist es eine Zumutung, dass wir immer noch sterben müssen in diesen Zeiten des technologischen und medizinischen Fortschritts. Eigentlich hätte das längst geregelt werden müssen. Irgendwann wird es geregelt sein. Kehren wir zu den wichtigeren Dingen des Lebens zurück.

Welcher Fehleinschätzung man dabei unterliegen kann, merkt der Einzelne dann, wenn die erste Erfahrung kommt. Der erste Tod eines geliebten Menschen. Dann ist plötzlich alles anders. Dann wird aus dem Fiktionalen das Wirkliche. Und wir wissen nicht wohin damit, wohin mit uns. Weil die Welt um uns herum es auch nicht weiss. Mit echtem Schrecken habe ich neulich gelesen, dass die American Psychatric Association das lange Trauern, das «complicated grief» genannt wird, nun zur Liste der Persönlichkeitsstörungen hinzufügen will («Manual of Mental Disorders»). Trauer ist kompliziert. Der Mensch, der trauert, ist kompliziert. Er ist auch nicht normal, denn er funktioniert in überschaubarer Zeit nicht wieder so, wie das heute erwartet wird. Das Leben muss weitergehen, sagen wir und glauben, das spende Trost. «Wenn jemand stirbt, gib dem nicht nach», schreibt die US-Autorin Joan Didion in ihrem neuen Buch «Blaue Stunden», und zitiert damit ihre Tochter Quintana, die im Alter von 39 Jahren an den Folgen einer Gehirnblutung starb.

«Wenn jemand stirbt, gib dem nicht nach.» Wem oder was sollen wir dann nachgeben? Einfach gar niemandem und gar nichts. «In Schwung bleiben», so beschreibt Joan Didion ihre verzweifelte Überlebensstrategie nach dem Tod ihres Mannes und ihrer einzigen Tochter. In Schwung bleiben, und im Schwung über alles hinweggehen, was der Tod mit einem selbst, dem Leben, dem Lieben macht. Den Unterschied nicht zur Kenntnis nehmen, ihn ignorieren. Weitermachen. Einfach weitermachen.

Dieser Satz «Wenn jemand stirbt, gib dem nicht nach» und der Satz aus der Kantate «Ach, wer doch schon im Himmel wär», könnten sich wiedertreffen. Dafür haben wir gearbeitet. Dafür haben wir uns eingesetzt. Das dürfen wir erwarten. Dürfen wir das?

Leben aus Gegensätzen: nur wo Nacht ist, ist auch Tag

Der Tod legt «verdrängtes Material» frei (Don DeLillo in seinem Roman «Weißes Rauschen»). Und die erste und oberste Verdrängung, die er freilegt, ist er selbst. Oft muss erst ein geliebter Mensch sterben, bevor wir beginnen, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen und den Tod als Teil des Lebens zu begreifen. Als einen Teil, den man nicht wegordnen, nicht outsourcen kann. Und der vermutlich nicht einmal durch den technischen Fortschritt besiegt werden wird.

Es gibt viele beeindruckende Zeugnisse von diesem Moment des wahren Empfindens, in dem der Tod ins Leben tritt – als Erfahrung des anderen und dennoch als eigene Erkenntnis. Diese Zeugnisse sind deshalb so beeindruckend, weil sie das beschreiben, was das Leben auch ausmacht: Unglück, Leid und Endlichkeit. Und doch können wir in diesen Erzählungen lesen, dass es eben nicht nur diese eine Seite ist, die Erfahrung und Erkenntnis ausmacht, sondern dass wir aus der Differenz leben. Aus dem Wechsel von Tag und Nacht. Aus dem Glück, das immer auch die Abwesenheit von Unglück ist. Aus der Zeitspanne, die sich zwischen der Geburt und dem Tod entfaltet.

Aus diesen Differenzen entsteht die Reibung menschlichen Lebens. Und Reibung erzeugt Wärme. Manchmal schmerzt sie auch und nutzt das ab, das ihr ausgesetzt ist. Aber man kann sie immer spüren.

Wir brauchen diese Erzählungen von dem, was im Leben möglich ist. Sie sind für uns einerseits Mittel für «fabelhaftes, bunt bebildertes Vergessen des uns bedrängenden Wissens: In diesem Leben sind wir von Anfang an tot.» Aber sie sind für uns andererseits auch ein Zeichen, dass es ein «Handeln vor der Vergeblichkeit allen Handelns» gibt (Antje Rávic-Strubel).

Dann ist das Leben im Jetzt etwas Besonderes – ein Geschenk, das mir gegeben wurde, ohne dass ich etwas dafür getan hätte und etwas dafür tun müsste. Ich muss es nur sehen, annehmen und gestalten. Davon müssen wir erzählen, um andere immer wieder daran zu erinnern, auch uns selbst, dass es gelingen kann. Dass ein Leben vor dem Tod gelingen kann. Dass es das einzige ist, was wir haben.

Zu Beginn ihres Buches «Blaue Stunden» schreibt Joan Didion:

«In manchen Breitengraden gibt es vor der Sommersonnenwende und danach eine Zeitspanne, nur wenige Wochen, in der die Dämmerungen lang und blau werden. […] Man nimmt sie das erste Mal wahr, wenn der April endet und der Mai beginnt, eine Veränderung der Jahreszeit, noch kaum eine Erwärmung – eigentlich überhaupt keine Erwärmung –, doch auf einmal scheint der Sommer nah zu sein, eine Möglichkeit, ein Versprechen. Man geht an einem Fenster vorbei, man läuft zum Central Park und schwimmt in der Farbe Blau.

[…] Während der blauen Stunden glaubt man, der Tag werde nie enden. Wenn die Zeit der blauen Stunden sich dem Ende nähert (und das wird sie, sie endet), erlebt man ein Frösteln, eine Vorahnung der Krankheit, in diesem Moment stellt man zunächst fest: Das blaue Licht verschwindet, die Tage werden schon kürzer, der Sommer ist vorbei.»

Merken Sie etwas? Joan Didion beschreibt wunderbar das Phänomen der blauen Stunden. Aber sie spricht nur davon, was sie ankündigen – als Versprechen in ihrem Beginn und als Frösteln und Krankheit in ihrem Ende. Doch dazwischen ist etwas. Dazwischen ist das, was eigentlich ist. Dazwischen können wir an dem uns eigenen Platz innehalten und das Spiel des Lichts anschauen. Dazwischen sind sie einfach da, die blauen Stunden. Wenn man denn hinsieht.