Komm, du süße Todesstunde

BWV 161 // zum 16. Sonntag nach Trinitatis

für Alt und Tenor, Vokalensemble, Flauto traverso I+II, Streicher und Continuo

Die 1715 erstaufgeführte Kantate «Komm, du süße Todesstunde» gehört mit ihrer klanglichen Frische und sensiblen Wortausdeutung unüberhörbar in den «Kantatenfrühling» von Bachs Weimarer Jahren als komponierender Konzertmeister der Hofkapelle. Eine abweichend überlieferte Fassung mit «modernisierter» Instrumentation (u.a. durch Violinen verdoppelte Travers- statt Blockflöten in Satz 1) könnte auf Bachs veränderte Leipziger Bedingungen deuten. Der spätere Manuskriptbesitzer Carl Friedrich Zelter bezeichnete die Kantate in einer Notiz als «kleines anmuthiges Meisterstück», wobei er sich als Kind der Aufklärung über die Diskrepanz zwischen düsterer Poesie und heiter-gelöster Musik wunderte.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Guro Hjemli, Jennifer Rudin, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Olivia Heiniger, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Clemens Flämig, Nicolas Savoy

Bass

Matthias Ebner, Fabrice Hayoz, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Fanny Tschanz

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Fagott

Susann Landert

Flauto Traverso/Traversflöte

Claire Genewein, Martin Skamletz

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Alex Ruebel

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

25.09.2009

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-5

Salomo Franck (1659-1725)

Textdichter Nr. 1, 6 (Choral)

Christoph Knoll (1563-1621)

Erste Aufführung

16. Sonntag nach Trinitatis,

27. September 1716

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

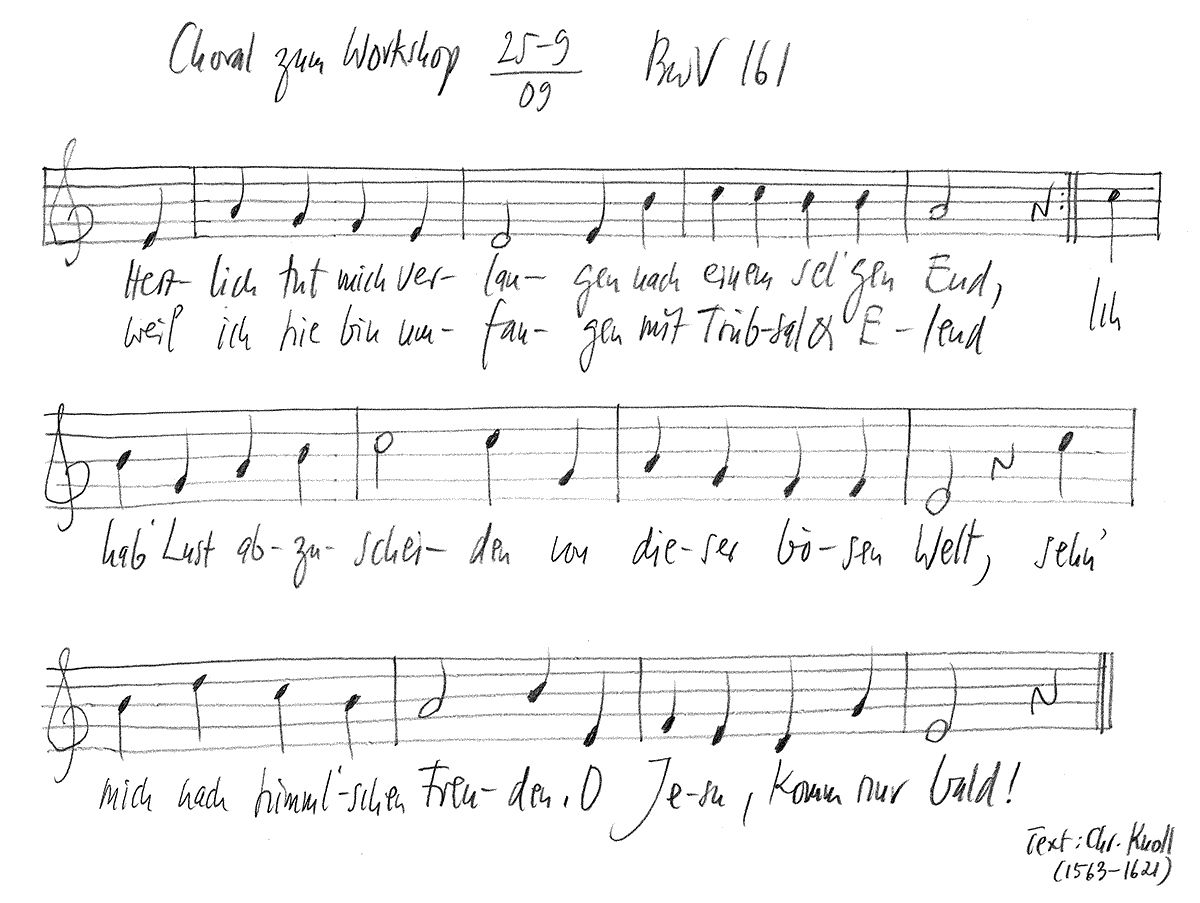

Dem Eingangssatz liegt eine verschlüsselte theologische Argumentation zugrunde, die die Bejahung der eigenen Todesstunde mit dem von Simeon im Buch der Richter, Kapitel 14, aus dem Mund eines getöteten Löwen geschöpften köstlichen Honig verknüpft. Bach komponiert dafür eine empfindsame Trioanlage aus zwei Blockflöten und Basso continuo, deren Kopfmotiv darum bemüht scheint, selbst die notorisch klagenden Seufzer in einer zarten Kantilene aufzuheben. Dem in diese Konstellation eingefügten Soloalt tritt eine Choralmelodie zur Seite, die zunächst allein der Orgel mit der obertonreichen Registrierung Sesquialtera übertragen war, die Bach jedoch später mit der Liedstrophe «Herzlich tut mich verlangen» textierte.

Das Tenorrezitativ antwortet darauf mit einer veritablen Weltbeschimpfung, die neben für Salomo Franck typischen Sprachspielen à la «Lust ist Last» lauter Exempel trügerischer Schönheit und Sicherheit demaskiert, in die sogar der um 1700 als göttliches Warnzeichen vieldiskutierte «Comet» einbezogen wurde. Das Rezitativ endet mit einer liedhaften Passage, die sich als Umdichtung des auch von Bachs Lehrer Buxtehude vertonten Dictums «Ich habe Lust, abzuscheiden, und bei Christo zu sein» aus Paulus‘ Brief an die Philipper erweist.

Die Tenorarie arbeitet mit einem dezent rhythmisierten Streichersatz, der alle Emphase auf das Schlüsselwort «Verlangen» legt und in dessen Verlauf sich der Text gleichsam aus dem Material herausschält. Diese mit einer auffällig wohldisponierten Bratschenpartie versehene Anlage erfordert ein beseeltes Musizieren über Taktstriche und Pausen hinweg. Die solistische Tenorstimme entfaltet einigen Schmelz, aufgrund der tiefen Lage jedoch kaum Bravour – versteht sie sich doch selbst im kraftvollen Mittelteil als bescheidenes und einsichtsvolles Gebet.

Das Altrezitativ ist als Accompagnato in die ungewöhnliche Klanglichkeit von Streichern und Blockflöten eingebettet. Mit seinem Durchgang durch Angstbilder, Sterbeläuten und Auferstehungsfanfaren gerät es zur veritablen Szene; besonders gelungen scheint die Deutung des Todesschlummers, in dessen liegende Akkorde die Flöten die deckenden Hände des Heilands hineinreichen lassen.

Dem folgt ein bezaubernder Ensemblesatz, in dem es Bach gelingt, das sprechende Schrittmotiv der Streicher so mit dem Flötenspiel zu verzahnen, dass es nur kontrastreich überformt, nicht aber verdunkelt wird. Mit den wirbelnden Bläserpartien und der partiellen Bassettoführung der Streicher wirkt die Musik zuweilen wie der Schlusssatz eines jener Brandenburgischen Konzerte, an die sich Bach in diesen Jahren herantastete. Der durchsichtige Chorsatz, der mit seiner verinnerlichten Diktion aus Stimmpaaren einer Arie für vier Stimmen gleicht, schlägt wiederholt Passionstöne an. Mit seinen auf klare Kadenzen zusteuernden kurzen Sinnabschnitten entfaltet er einen fasslichen Charme, den Bach erst in seinen höfischen Gratulationskantaten der 1730er Jahre so wieder erreicht.

Während die Blockflöten hier ihre zwischen Vergänglichkeit und Hirtenwelt oszillierende Semantik ausreizen, bringt der Schlusschoral mit erschütternder Direktheit das allen paradiesen vorausgehende Ende des Menschendaseins auf den Punkt. Der extrem zurückgenommene Vokalsatz wird von einer Flötenstimme umkreist, in deren krausen Verschwebungen man kaum etwas anderes als den Wind der Ewigkeit vernehmen kann. Nach dem heiter-wohlfeilen Einverständnis der Chorarie blicken wir nun ungeschützt in das offene Grab; dass aller Jenseitsrhetorik zum Trotz der Verlust von Eltern, Freunden und Kindern im Jahr 1715 genauso heftig schmerzte wie heute, hört man diesem unendlich traurigen Stück Note für Note an.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Der Kantate liegt das Sonntagsevangelium von der Auferweckung des Jünglings zu Nain aus Lukas 7 zugrunde. Der Text geht nicht näher auf diesen Bericht ein und scheint zunächst die Gedanken der Todessehnsucht und Weltflucht zu betonen. Es geht dem Dichter jedoch vielmehr um das Sterben im Glauben; denn der Glaubende weiss, dass er nach dem Tod bei Christus sein wird, und von daher relativiert sich alles, was die Welt zu bieten hat.

1. Arie (Alt) und Choral (Sopran)

Komm, du süße Todesstunde,

da mein Geist

Honig speist

aus des Löwen Munde.

Mache meinen Abschied süße,

säume nicht,

letztes Licht,

daß ich meinen Heiland küsse.

1. Arie und Choral

«Herzlich tut mich verlangen», die Melodie dieses Chorals webt Bach in die Arie ein, und macht sie musikalisch und inhaltlich zum Zentrum der ganzen Kantate, auf das sich die folgenden Sätze beziehen. In der Weimarer Fassung wird der Choral von der Orgel gespielt, in der Leipziger Fassung vom Chorsopran vorgetragen.

Der Ausdruck vom Geist, der «Honig speist aus des Löwens Munde» stammt aus Richter 14: Der starke Simson hat mit blossen Händen einen Löwen getötet und nach einiger Zeit entdeckt, dass sich ein Bienenschwarm in dem Aas eingenistet hat, und er isst von dem Honig. Franck sagt damit: Wie aus dem toten Löwen süsse Nahrung kommt, so wird sich mein Tod als süss erweisen und mich ins ewige Leben führen.

2. Rezitativ (Tenor)

Welt! Deine Lust ist Last!

Dein Zucker ist mir als ein Gift verhaßt!

Dein Freudenlicht

ist mein Komete,

und wo man deine Rosen bricht,

sind Dornen ohne Zahl

zu meiner Seele Qual.

Der blasse Tod ist meine Morgenröte,

mit solcher geht mir auf die Sonne,

die Herrlichkeit und Himmelswonne.

Drum seufz ich recht von Herzensgrunde

nur nach der letzten Todesstunde!

Ich habe Lust, bei Christo bald zu weiden,

ich habe Lust, von dieser Welt zu scheiden.

2. Rezitativ

In Wortspielen und Gegensatzpaaren schildert der Dichter die Nichtigkeit der Schätze dieser Welt. «Dein Freudenlicht ist mein Komete» (gemeint ist ein Zeichen des Unheils), aber der fahle Tod wird ihm zum Morgenrot und Sonnenaufgang, denn dann wird er zu Christus kommen. Die beiden letzten Zeilen paraphrasieren ein Pauluswort, Philipper 1, 23.

3. Arie (Tenor)

Mein Verlangen

ist, den Heiland zu umfangen

und bei Christo bald zu sein.

Ob ich sterblich’ Asch und Erde

durch den Tod zermalmet werde,

wird der Seele reiner Schein

dennoch gleich den Engeln prangen.

3. Arie

Der Tod mit seiner Grausamkeit wird nicht verniedlicht. Aber er hat seinen Schrecken verloren, geht es doch durch den Tod hindurch zum Heiland Jesus Christus, wo wir nach dem Wort Jesu «Engeln gleich» sein werden (Lukas 20, 36).

4. Rezitativ (Alt)

Der Schluß ist nun gemacht,

Welt, gute Nacht!

Und kann ich nur den Trost erwerben,

in Jesu Armen bald zu sterben;

er ist mein sanfter Schlaf.

Das kühle Grab wird mich mit Rosen decken,

bis Jesus mich wird auferwecken,

bis er sein Schaf

führt auf die süße Lebensweide,

daß mich der Tod von ihm nicht scheide.

So brich herein, du froher Todestag,

so schlage doch, du letzter Stundenschlag!

4. Rezitativ

Zielsicher wird der Gedanke weitergeführt. Wenn doch nach dem Tod die Auferstehung und die Gemeinschaft mit Christus folgt, dann ist es nur gut, wenn der Todestag nicht lange auf sich warten lässt. Das von den beiden Traversflöten und den Streichern begleitete Rezitativ zeigt Musterbeispiele der Tonmalerei. Den (Todes-)Schlaf charakterisieren absinkende Tonfolgen und lang gehaltene Noten, aufsteigende Passagen dagegen stehen für das «Auferwecken», und zum Schluss lassen Flöten und gezupfte Streichinstrumente den «letzten Stundenschlag» ertönen.

5. Chor

Wenn es meines Gottes Wille,

wünsch ich, daß des Leibes Last

heute noch die Erde fülle

und der Geist, des Leibes Gast,

mit Unsterblichkeit sich kleide

in der süßen Himmelsfreude.

Jesu, komm und nimm mich fort!

Dieses sei mein letztes Wort.

5. Chor

Die Gedanken der Kantate werden in den letzten beiden Zeilen des Chors auf den Punkt gebracht: «Jesu komm und nimm mich fort! Dieses sei mein letztes Wort.» Der Chor knüpft musikalisch-thematisch bei der eröffnenden Arie an, deren ekstatische Todessehnsucht in selige Heiterkeit sich wandelt.

6. Choral

Der Leib zwar in der Erden

von Würmen wird verzehrt,

doch auferweckt soll werden,

durch Christum schön verklärt,

wird leuchten als die Sonne

und leben ohne Not

in himml’scher Freud und Wonne.

Was schadt mir denn der Tod?

6. Choral

Eine weitere Strophe aus dem Lied von Christoph Knoll, das in der Eingangsarie der Kantate zitiert worden war, bildet den Abschluss des Werks. Bemerkenswert ist die Flötenoberstimme.

Alex Rübel

Der verdrängte Tod – Zoologisches zu einer Bachkantate

Was Mensch und Tier unterscheidet und miteinander verbinden sollte – die Kantate «Komm, du süsse Todesstunde» lädt ein, darüber nachzudenken.

Ist es vorstellbar, sich auf den Tod zu freuen, die Todesstunde zu suchen und den Tod so sehnsüchtig und herzlich zu verlangen, wie es in der ersten Arie der Kantate «Komm du süsse Todesstunde» ausgedrückt wird?

Warum wird diese Todesstunde denn so sehnsüchtig erwartet? Im Text heisst es «(…) / da mein Geist / Honig speist / aus des Löwen Munde, / (…)»; also nährt sich der Geist bereits vom süssen Honig des Jenseits, während der Körper offenbar nicht mehr in der Lage ist, das Süsse des Lebens zu erkennen und zu erfahren.

Der Löwe als Sinnbild menschlicher Macht

Welche Rolle spielt dann aber hier der Löwe? weshalb ist von der Geschichte Simsons die Rede, der den jungen Löwen mit baren Händen zerrissen hat und später im Innern des Kadavers einen Bienenstock findet, aus dem er den köstlichen Honig gewinnt?

Und nicht zuletzt: weshalb wird angesichts der Todesstunde nicht die süsse Erwartung des Gartens Eden, des Paradieses, thematisiert, sondern der Löwe in der Geschichte Simsons? Dieser Frage soll hier zuerst nachgegangen werden, denn die Kulturgeschichte rund um den Löwen spielt eine ganz entscheidende Rolle, die weit über die Geschichte Simsons in der Bibel hinausgeht.

Der Löwe steht in der Kulturgeschichte für maximale Macht und ist damit auch der Hauptkonkurrent des Menschen, der diese Macht ebenso anstrebt. Seit 30 000 Jahren wird der Löwe in Europa als mächtigstes Tier, als König der Tiere, angesehen. Verehrt wurde er schon in früheuropäischer Zeit mit wunderbaren Zeichnungen, zum Beispiel in den Höhlen von Schauet. Ägypten hat der löwenköpfigen Göttin Sekhmet gehuldigt; sie erscheint als Hüterin des Lebens und Beschützerin der Menschen einerseits, als wilde Bestie, die alle Menschen in ihrem Rausch ausrotten will, andererseits. Die Pharaonen haben die Löwen bejagt, denn der Tod des mächtigsten Tieres sollte die eigene Macht demonstrieren. Der Stadtstaat Venedig hat den Markuslöwen gebraucht, um der Welt die Grösse des wirtschaftlich beherrschten Gebietes zu zeigen und dieses Symbol ihrer Macht weit hinaus in die Welt zu tragen, auch in die Schweiz.

In der Kantate «Komm du süsse Todesstunde» wird die Geschichte Simsons dazu benutzt, den Wunsch nach dem Tod, der als süsses Ende des Lebens begriffen wird, zur Darstellung kommen zu lassen. Der Wunsch ist nicht nur ein schneller Gedanke, er wird mit aller Macht geäussert. Das erscheint bemerkenswert. Trachtet der moderne Mensch nicht beständig danach, das Leben zu geniessen, und dies bereits schon, wenn wir eine Kantate von Bach hören?

Bilderwelten der Renaissance und des Barocks

Der Text der Kantate erscheint sehr fatalistisch. Die Mühen des Lebens sind unerträglich, Süsses ist zu Gift geworden, Dornen plagen nicht nur den Körper, sondern auch die Seele; dies kommt hier deutlich zum Ausdruck.

Der Erzähler hat mit dem Leben abgeschlossen. Seine einzige Hoffnung ist, in Christo aufzugehen.

Die Kantate regt zum Nachdenken über den Tod an, zur Analyse unseres Verständnisses vom Tod in der Renaissance, im Barock und in der heutigen Zeit, aber auch über die Stellung des Todes in der Natur. Die physischen und psychischen Ursachen, die zu diesem Text geführt haben, sind bezeichnend. Der Textdichter Salomon Franck, ein Weimarer Jurist und Theologe, hat seinem Kantatentext 1715 Verse aus der Begräbnishymne «Herzlich tut mich verlangen» des Pfarrers Christoph Knoll aus Sprottau beigefügt. In Knolls Sterbelied heisst es:

«Herzlich tut mich verlangen

nach einem sel’gen End,

weil ich hie bin umfangen

mit Trübsal und Elend,

ich hab Lust, abzuscheiden

von dieser bösen Welt,

sehn mich nach himml’schen Freuden,

o Jesu komm nur bald.»

Und in der vierten Strophe der Begräbnishymne, die den Abschluss des Kantatentextes bildet, dichtet Knoll:

«Der Leib zwar in der Erden

von Würmern wird verzehrt;

doch auferweckt soll werden,

durch Christum schon verklärt,

wird Leuchten als die Sonne

und leben ohne Not

in himml’scher Freud’ und Wonne.

Was schadt’ mir denn der Tod?»

Ein Vergleich zwischen Franck und Knoll macht deutlich: Knolls Bilderwelt scheint noch derjenigen der Renaissance verhaftet zu sein, die Körper werden von den Würmern gefressen. Knoll soll seine Begräbnishymne 1599 während einer Pestepidemie in Görlitz geschrieben haben. Man spürt noch klar die Ausläufer der Renaissance, die sich mehr auf das Irdische als auf Spiritualität und Jenseits ausrichtet. Der Leib wird von den Würmern verzehrt, aber der christliche Glaube an ein Jenseits hilft den Hinterbliebenen, den Tod nicht nur als Schaden zu verstehen. Mehr als 100 Jahre später entstand dann Francks Kantatentext. In den mittleren Strophen überwiegt das Barocke, die Verneinung des Irdischen und die Überhöhung des Jenseits. Der Text basiert nicht mehr auf der Pesterfahrung. Er wird nicht einem stark gepeinigten, sondern einem im Leben stehenden, sinnierenden Menschen in den Mund gelegt, der vor allem seelisch leidet, des Lebens überdrüssig geworden ist und die Erlösung im Paradies erwartet.

Werden – Sein – Vergehen

Wie wirkt der Text heute auf einen Naturwissenschaftler? «werden – Sein – Vergehen» – so hat der Bündner Maler Giovanni Segantini sein wundervolles Alpentriptychon betitelt. Diese Trilogie ist die Grundlage der Evolution und etwas Natürliches. Werden – Sein – Vergehen sind im Sinne der Natur auch gleichwertig. Jedes Lebewesen kommt zur Welt, um zu leben, um sich zu vermehren und nach getaner Arbeit wieder zu sterben.

Vergeblich sucht man allerdings in der Kantate nach aufklärerischen Gedanken. Religion und Glaube stehen im Vordergrund, nicht die Wissenschaft. Auffallend ist, dass sich der Christ damals wie heute kaum fragt, woher er kommt. Es dreht sich alles nur um die Frage, wohin er nach dem Tod geht. Das hat mit Angst zu tun, naturgemäss kann man vor der Geburt keine Angst haben, vor dem Tod und seinen Folgen jedoch schon. Hier hat unsere Zeit wieder einen deutlich nüchterneren Blick.

Die Überhöhung des Jenseits im Zeitalter des Barock ist uns wieder ganz abhanden gekommen und damit auch weitgehend der Glaube an eine Erlösung oder an die Hölle, an den Läuterungsberg und an das Paradies, wie Dante das Leben nach dem Tod so eindrücklich, seiner Zeit gemäss aber noch mit grossem historischen Realbezug und wenig verklärt, beschrieb.

Tiere vermissen, aber sie trauern nicht

Wer ohne Angst und Schmerzen lebt, muss nicht an Tod und Jenseits denken, er nimmt beides, wie es kommt. Tiere haben die Reflexionsmöglichkeit in Bezug auf den Tod nicht. Für sie gilt noch viel mehr das Carpe diem. So konnte ich beobachten, was passiert, wenn Tiere ein Mitglied ihrer Gruppe verlieren. Gelegentlich wird es einige Tage vermisst. Elefanten und Kamele suchen und rufen regelmässig nach ihren Artgenossen. Zumeist kommen diese dann nach einer Stunde Spaziergang wieder zurück. Wenn Tiere sterben, dauert das Rufen nur wenig länger. Blutbrustpaviane zum Beispiel tragen ihr Jungtier, das tot zur Welt kommt oder in den ersten Stunden stirbt, noch einige Zeit mit sich herum, bis sie realisieren, dass es wirklich tot ist. Erst dann wird es definitiv verlassen. Trauer im menschlichen Sinne, die über das Vermissen hinausgeht, konnte ich bei Tieren aber nie erkennen.

Eine Frage, die Zoologen immer wieder gestellt wird, lautet: wünschen sich auch Tiere den Tod, können sie ihn erahnen? Obwohl oft zu hören ist, dass Tiere, die zur Schlachtbank gefahren werden, den Tod erahnen könnten, gibt es dafür keine wissenschaftlichen Nachweise. Tiere können die veränderte Umgebung und Situation wahrnehmen. Diese kann beunruhigen und Angst auslösen. Eine Verbindung zum Tod wird aber nicht hergestellt. Das ist auch nicht der Fall beim Wildtier, das sich bei jeder Krankheit, auch vor dem Tod, zurückzieht, denn es will sich ja nicht den Feinden und Artgenossen gegenüber exponieren.

Der Tod als das Unnatürliche – auch in der Zoologie

Wie reagiert der moderne Mensch auf Leben und Tod? wir haben heute zweifellos ein besseres Verständnis von der Evolution der Erde, der Tiere und des Menschen. Individuen sind vergänglich. In der Natur zählen nicht Einzelne, sondern Arten, die sich neuen Umweltbedingungen anpassen können. Diese allein entwickeln sich in der Natur weiter. Das Individuum ist hingegen nur ein kleiner Teil dieser Prozesse: Es kommt und es geht. In der modernen Welt existiert kaum noch ein ritualisierter Umgang mit dem Tod. Es wird mit allen Mitteln versucht, den naturgegebenen Tod des Individuums auszuklammern. Der Tod wird dabei als etwas Unnatürliches, etwas Böses betrachtet.

Die Medizin erlaubt heute, das Leben über das Natürliche hinaus zu verlängern. Grosses Leid wird dabei in Kauf genommen, oft nicht nur das eigene, sondern auch das des Nächsten. Es gibt kein Recht auf das Beenden des Lebens eines anderen, aber wir meinen, ein Recht darauf zu haben, das Sterben anderer Menschen zu vermeiden, auch gegen deren Willen und gegen die Natur. Auch im Umfeld der Tätigkeit eines Zoologen ist die Abkehr vom Natürlichen zu beobachten, die in der späten Renaissance begonnen hat. Tiere werden vermenschlicht und instrumentalisiert. Einerseits scheinen der Tiermedizin keine Grenzen gesetzt zu sein, andererseits quälen wir Tiere und rotten sie aus.

Der Mensch versucht auch die Natur, die er schon weitgehend zerstört hat und so sehr übernutzt, dass sich Flora und Fauna nicht mehr erholen können, mit technischen Massnahmen zu heilen. Doch auch hier verlässt der Mensch den Weg des Natürlichen.

Bachs Kantate regt zu Reflexionen über den Tod an. Während der Barock versucht hat, den irdischen Tod mit Blick auf das Jenseits in Jesu angenehmer erscheinen zu lassen, wird der Tod heute anonymisiert. Das war und ist menschlich, aber auch blind. Uns fehlen die Ehrfurcht vor dem Leben und die Demut gegenüber der Natur. Wir verdrängen den Tod nicht nur, wir verschieben ihn in die Anonymität. Vor diesem Hintergrund ist auch die Einsamkeit in der modernen Gesellschaft zur Normalität geworden; eine neue Suche nach dem Sinn des Lebens sollte nicht zuletzt deshalb beginnen.

Die Natur als Vorbild

Tatsächlich ist ja die Frage legitim, ob der Mensch denn wirklich wissen muss, wozu er da ist und wohin er geht? Kann er nicht wie die Tiere einfach akzeptieren, was natürlich vorgegeben und gut ist und sich an den Schönheiten des Lebens erfreuen? Die Beobachtung der Tierwelt bietet sich an, die Natur, die sich ohne den Menschen so wunderbar entwickelt hat, zum Vorbild zu nehmen. Allein deshalb lohnt es sich, Tiere zu schätzen und zu schützen. So soll denn diese Reflexion über den Tod auch eine Anregung sein, die Zeit, die einem jeden auf dieser Erde geschenkt wird, wieder bewusster zu leben und die Gemeinschaft mit dem Mitmenschen zu geniessen.

Sind wir so dem Glück nicht näher, als wenn wir die süsse Todesstunde mit aller Macht herbeisehnen?

Ich teile Albert Einsteins Sicht des Lebens. Er schrieb zu Beginn des letzten Jahrhunderts: «Seltsam ist unsere Situation hier auf Erden. Jeder von uns kommt zu einem kurzen Besuch, ohne zu wissen warum, und doch anscheinend manchmal um einen Zweck zu erfüllen. Es gibt jedoch eines, das wir mit Sicherheit wissen: Der Mensch ist hier um der anderen Menschen willen – vor allem für jene, von deren Lächeln und Wohlergehen unser eigenes Glück abhängt.»