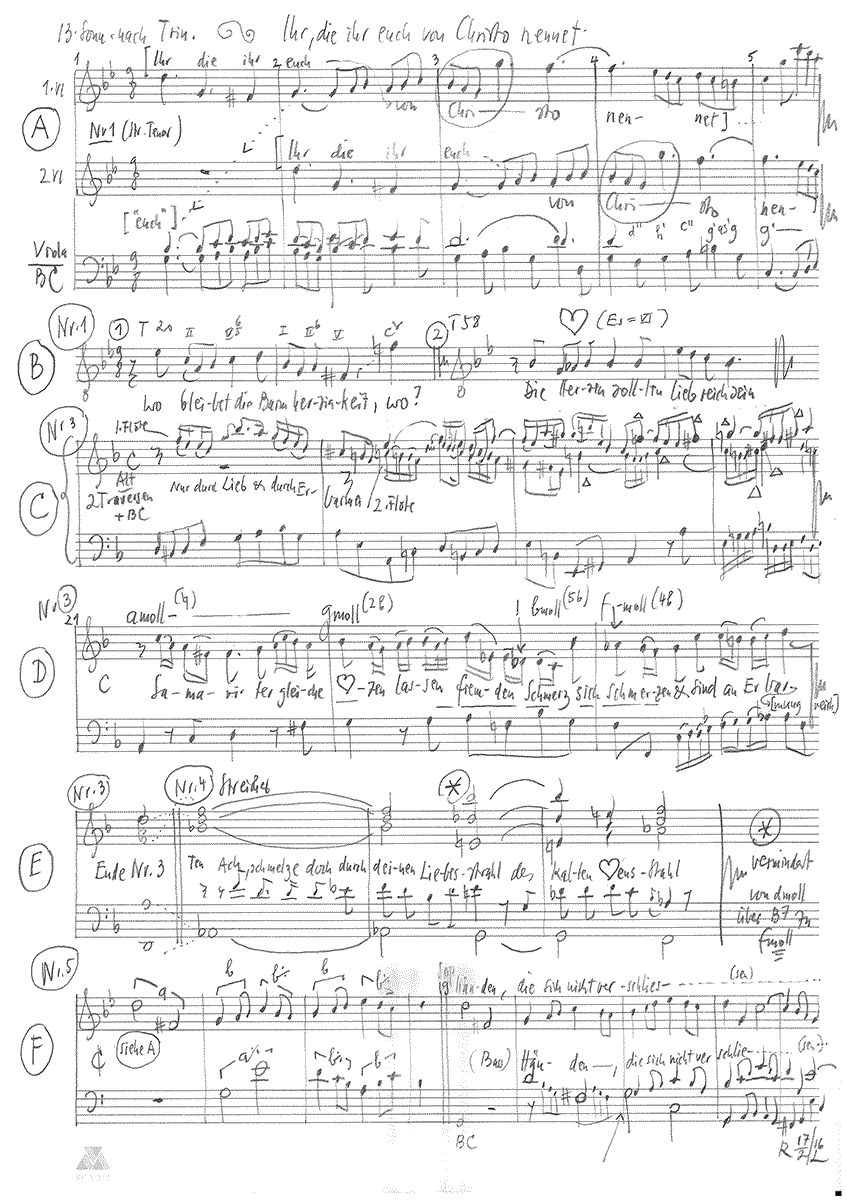

Ihr, die ihr euch von Christo nennet

BWV 164 // zum 13. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Traversflöte I+II, Oboe I+II, Streicher und Basso continuo

Die Kantate BWV 164 wurde zwar am 13. Sonntag nach Trinitatis 1725 in Leipzig erstaufgeführt. Mit

ihrer von Salomo Franck stammenden Vorlage und der kantabel ausgestalteten und exquisit

instrumentierten kammermusikalischen Faktur ohne Eingangschor wirkt sie jedoch wie ein

Nachzügler der Weimarer Kantaten Johann Sebastian Bachs.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Ingo Müller

Fagott

Dana Karmon

Flauto Traverso/Traversflöte

Claire Genewein, Yoko Tsuruta

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Thomas Leininger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Karen Horn

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

19.02.2016

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-5

Salomo Franck, 1715

Textdichter Nr. 6

Elisabeth Cruciger, 1524

Erste Aufführung

13. Sonntag nach Trinitatis,

26. August 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Vor allem die Eingangsarie scheint mit ihrem dichten Consortsatz und ihrem altertümlich gebundenen Concertieren mehr auf die intime Hörergemeinde einer Hofgesellschaft als auf die wuchtigen Resonanzräume der Leipziger Stadtkirchen abzuzielen. Der weich fliessende 9/8-Takt steht dabei in sinnfälliger Spannung zur dramatischen g-Moll-Tonalität und dem anklagenden Ton des vom Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit redenden Textes; die präzise zustechenden punktierten Viertel des Kopfmotivs wirken dabei wie der vorwurfsvoll ausgestreckte Zeigefinger eines mahnenden Predigers oder gemalten Propheten. Wie Bach im B-Teil den «Liebreiz» der Barmherzigkeit in einer elysischen Streicherepisode antönen lässt und er dann die «steinerne Härte» der Menschenherzen mit dem instrumentalen Kopfmotiv der von Christus vorgelebten Güte konfrontiert, ist von kathartischer Wirkung und grosser musikalischer Auslegungskunst, die im Einklang mit Francks Libretto zunächst dem schonungslosen Befund einer durch und durch egoistischen Welt das letzte Wort lässt.

Die Aura einer dialogischen Busspredigt wird im Bassrezitativ mit ungeminderter Härte aufgegriffen. Im Gegensatz zwischen einem am Liebesgebot der Bergpredigt ausgerichteten ariosen Vortrag und der prosaischen Darstellung des selbstsüchtigen Alltagstuns wird das menschliche Leben als dauernde Übertretung der göttlichen Forderung demaskiert. Dass auch in Weimar und Leipzig der Fisch vom Kopfe her stank, macht die prominente Platzierung von «Priester und Levit» als besonders verwerfliche Exempel des hartherzigen Zeitgeistes schonungslos deutlich.

In dieser Situation des vergeblichen Mahnens scheint nur ein totaler Wechsel der Ansprache zu helfen. Bach wählt dafür eine streng imitierende Trioanlage, die durch den weichen Klang der Traversflöten wohltuend gedämpft und damit als Ausdruck sorgender Liebe erkennbar wird – so anstrengend die Forderung nach verzichtendem «Erbarmen» auch sein mag, ist dieses Joch doch hörbar «leicht». Was mit dieser Hinwendung zu allen Gebeugten und Hilfsbedürftigen gemeint ist, führt Bach zu Beginn des zweiten Arienteils mit einer absteigenden Helfergeste einprägsam vor. Dass diese Haltung «samaritergleicher Herzen» alles andere als selbstverständlich ist, scheint im eigentümlich fremden und regelrecht entrückten Klang der Flöten jedoch ebenso auf.

Die schmelzende Kraft des göttlichen Liebesstrahls wird im folgenden Rezitativ durch eine hinzutretende Streicherbegleitung illustriert. Der diesem Moment demonstrativer Umkehr angemessenen heroischen Tenorpartie steht dabei der ganze Reichtum der barocken Verzierungspraxis zur Verfügung, wie sie etwa Bachs Gothaer Kapellmeisterkollege Gottfried Heinrich Stölzel in seiner «Abhandlung vom Rezitativ» überliefert hat.

Ein wahres Kompendium barocker Musiktheologie hat Bach im folgenden Duett in Klang gesetzt. Die durch gelebte Barmherzigkeit erreichte Einigkeit unter den Menschen und mit Gott fasst er in einer reichbesetzten Unisonostimme, in die Violinen, Oboen und Traversflöten gleichermassen einstimmen. Da zum Geben und Nehmen mindestens zwei gehören, ist die Anlage als Duett von Sopran und Bass auch vom szenischen Realismus her plausibel, wobei es den notorisch uneinsichtigen Menschen hörbar schwerfällt, jene zum Himmel aufstrebende Umkehrung des fallenden Kopfmotivs nachzuvollziehen, die ihnen der Continuo und zunehmend auch die orchestrale Oberstimme nahelegen. Vom mitleidig fliessenden Auge zum liebenden Herz und weiter zur helfenden Hand: Dass Gott denen gibt, die ihm in seiner schenkenden Liebe folgen, kann Bach mit den Mitteln einer Musik, die von Francks moralisch aufgeladener Körperdeutung aussergewöhnlich inspiriert scheint, mindestens bildhaft anempfehlen.

Die Kantate endet mit einer Liedstrophe, die Bach als Zusammenfassung komplexer Libretti offenbar besonders geschätzt hat. Elisabeth Crucigers bewegender Aufruf, «den alten Menschen» zugunsten eines «neuen» Lebens im Geist Gottes aufzugeben, passt hier besonders gut: Zu Christus seinen Sinn zu lenken, heisst «auf dieser Erden» vor allem, ihn im bedürftigen Nächsten zu achten und zu entdecken!

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Der Kantatentext ist Salomon Francks Jahrgang «Evangelisches Andachts-Opfer» von 1715 entnommen. Er bezieht sich auf das Sonntagsevangelium, welches das Doppelgebot der Liebe und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter enthält (Lukas 10, 23–35). Es geht dem Dichter vor allem um die gebotene und weithin fehlende Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Aber auch die Liebe zu Gott kommt indirekt zur Sprache. Bach scheint diesen Text seines Weimarer Kollegen und Arbeitspartners Franck erst in Leipzig in Gestalt der aus dem Jahr 1725 erhaltenen Kantate vertont zu haben. Die farbige Instrumentierung und kammermusikalische Faktur dieser ohne einleitenden Tuttisatz konzipierten Kantate bewahrt jedoch spezifische Eigenheiten seines Weimarer Kirchenstils.

1. Arie (Tenor)

Ihr, die ihr euch von Christo nennet,

wo bleibet die Barmherzigkeit,

daran man Christi Glieder kennet?

Sie ist von euch, ach, allzu weit.

Die Herzen sollten liebreich sein,

so sind sie härter als ein Stein.

1. Arie

Gleich zu Beginn übt der Dichter harte Kritik an den Leuten, die sich Christen nennen, deren Herzen aber härter als Stein sind. Bachs trotz der überschaubaren Besetzung dichtes Satzkonzept greift in der kanonischen Einsatzfolge der Stimmen einerseits den Gedanken der Nachfolge Christi auf; andererseits wird darin die formale Strenge und Härte des Gesetzes hörbar, die dem lebendigen Glauben und den daraus folgenden Werken der Nächstenliebe Fesseln anlegt.

2. Rezitativ (Bass)

Wir hören zwar, was selbst die Liebe spricht:

Die mit Barmherzigkeit den Nächsten hier umfangen,

die sollen vor Gericht

Barmherzigkeit erlangen.

Jedoch, wir achten solches nicht!

Wir hören noch des Nächsten Seufzer an!

Er klopft an unser Herz; doch wirds nicht aufgetan!

Wir sehen zwar sein Händeringen,

sein Auge, das von Tränen fleußt;

doch läßt das Herz sich nicht zur Liebe zwingen.

Der Priester und Levit,

der hier zur Seite tritt,

sind ja ein Bild liebloser Christen;

sie tun, als wenn sie nichts von fremdem Elend wüßten,

sie gießen weder Öl noch Wein

ins Nächsten Wunden ein.

2. Rezitativ

Hier wechselt der Dichter in die Wir-Form: Wir hören zwar die Seligpreisung aus der Bergpredigt: «Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen», aber wir achten es nicht und lassen uns nicht zur Liebe zwingen. Die beiden Tempeldiener aus dem Gleichnis, welche dem von Räubern niedergeschlagenen und ausgeraubten Mann am Wegrand nicht helfen wollten, sind ein Bild für lieblose Christen, die sich um fremdes Elend nicht kümmern. Bach hat den Unterschied zwischen biblischem Verheissungswort und realistischem Kommentar durch einen lieblichen Arioso-Einschub in den sonst kantigen Rezitativvortrag auch formal hervorgehoben.

3. Arie (Alt)

Nur durch Lieb und durch Erbarmen

werden wir Gott selber gleich.

Samaritergleiche Herzen

lassen fremden Schmerz sich schmerzen

und sind an Erbarmung reich.

3. Arie

Es gibt aber auch «samaritergleiche Herzen», von denen die Arie singen kann, Menschen, die durch Liebe und Erbarmen zeigen, was wir in der Ewigkeit sein werden (1. Johannesbrief, 3, 2). Diese Atmosphäre der liebenden Sanftheit und Selbstaufgabe wird durch die Besetzung mit zwei Traversflöten klanglich unterstrichen; mit einer auskomponierten Demutsgeste aus fallenden Seufzern hat Bach ein sinnfälliges Porträt des barmherzigen «Samariters» vorgelegt.

4. Rezitativ (Tenor)

Ach! schmelze doch durch deinen Liebesstrahl

des kalten Herzens Stahl,

daß ich die wahre Christenliebe,

mein Heiland, täglich übe,

daß meines Nächsten Wehe,

er sei auch, wer er ist,

Freund oder Feind, Heid oder Christ,

mir als mein eignes Leid zu Herzen allzeit gehe!

Mein Herz sei liebreich, sanft und mild,

so wird in mir verklärt dein Ebenbild.

4. Rezitativ

Angesichts menschlicher Lieblosigkeit und Herzenshärte folgt nun ein Gebet in der Ich-Form, eine Bitte um wahre Liebe gegenüber Freund und, wie Jesus geboten hat, auch gegenüber Feind. So wird sich der Mensch wirklich als Ebenbild Gottes erweisen (2. Korinther 3, 18). Die schimmernde Streicherbegleitung verleiht der Rezitation himmlisch «verklärendes» Pathos und den inneren Menschen verwandelnde Kraft.

5. Arie (Duett Sopran, Bass)

Händen, die sich nicht verschließen,

wird der Himmel aufgetan.

Augen, die mitleidend fließen,

sieht der Heiland gnädig an.

Herzen, die nach Liebe streben,

will Gott selbst sein Herze geben.

5. Arie

Zwei verschiedene Stimmen bezeugen es, dass Barmherzigkeit und tätige Nächstenliebe nicht vergeblich ist, sondern den Himmel öffnet und Gottes Gnade und Liebe erfahren lässt. Bachs verdichtete Komposition erweist sich als Wunderwerk der deutenden Musiktheologie. Die Unisonoführung sämtlicher Obligatinstrumente kann dabei als Sinnbild der Einigkeit im Glauben oder gar der Vereinigung mit Christus verstanden werden. Die Anlage als Duett der entfernten Aussenstimmen Sopran und Bass hebt hingegen schlüssig den Aspekt der gegenseitigen Zuwendung in der gelebten Nächstenliebe hervor. Dass der Generalbass das Kopfmotiv der Oberstimmen mit dessen Umkehrung beantwortet, macht deutlich, dass beide Textglieder zusammengehören: Wer gibt, dem wird gegeben, wer Mitleid zeigt, dem wird der Heiland sich gnädig zuwenden. Die lebenslange Mühsal einer wahrhaft christlichen Lebensführung wird dabei in Bachs kämpferisch-komplexer und vertrackter Linienführung nicht verschwiegen.

6. Choral

Ertöt uns durch dein Güte,

erweck uns durch dein Gnad!

Den alten Menschen kränke,

daß der neu leben mag

wohl hier auf dieser Erden,

den Sinn und all Begehrden

und Gdanken habn zu dir.

6. Choral

Die letzte Strophe des Liedes «Herr Christ, der einig Gotts Sohn» von Elisabeth Cruciger beschliesst die Kantate mit der Bitte, Gott möge den alten egoistischen Menschen in uns ertöten und den neuen Menschen nach seinem Sinn aufleben lassen. Die Bachs Kantaten auffällig oft beschliessende Choralstrophe rundet die Komposition in ebenso schlichter wie kraftvoller Weise ab; dass dabei in der barocken Harmonisierung dieses frühreformatorischen Liedes nach fünf Kantatensätzen in Moll erstmals die Dur-Region berührt wird, passt zur vom Text beschriebenen neuen Menschwerdung im Glauben.

Karen Horn

«Von der christlichen Zumutung der Barmherzigkeit»

Mitgefühl und tätige Nächstenliebe in Zeiten von Flüchtlingskrise und Diskursverrohung

Das grosse Thema der Bach-Kantate BWV 164 «Ihr, die ihr euch von Christo nennet » ist die Barmherzigkeit. Ein schönes altmodisches Wort – doch was genau bezeichnet es? Worin zeigt sie sich? Die Antwort lässt sich finden, indem man einfach einmal in sich hineinfragt, in welcher Form man selbst Barmherzigkeit erfahren hat. Diese Konsultation des eigenen Inneren bringt ein erstaunliches Ergebnis hervor: Sofort fällt einem ein Beispiel ein. Denn tief drinnen, gleichsam instinktiv, weiss jeder recht genau, was Barmherzigkeit bedeutet. Und es zeigt sich, dass diese Barmherzigkeit im eigenen Erleben gar nicht an den Kontext einer grossen, wahrhaft existentiellen Not des Bedürftigen gebunden ist, wie ihn Jesus in der zugespitzten Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter gewählt hat (Lk 10, 25 – 37). Barmherzigkeit zeigt sich auch in kleinen Gesten der Mitmenschlichkeit; sie ist gelebte Nächstenliebe. Die kleine Tat der Nächstenliebe ist dabei nicht weniger wert als die grosse, auch sie kann den, dem sie zuteil wird, zutiefst anrühren und wärmen.

Man kann die Forschungsreise in sein Inneres auch andersherum verlaufen lassen : Kann sich nicht jeder erinnern, wie er selbst es einmal an Barmherzigkeit hat fehlen lassen, in Hektik oder aus Trägheit; aus Fantasiemangel oder aus Achtlosigkeit; aus Furcht, aus Berührungsangst oder weil es manchmal arg schwer ist, zu verzeihen ? Wieder ist ohne allen Zweifel klar, worum es geht, und wieder bedarf es keiner Abwägung zwischen gross und klein. Die kleine Unterlassungssünde ist deshalb verwerflich, weil ein barmherziger Akt so wenig gekostet hätte, und die grosse ist es, weil so viel auf dem Spiel steht.

Barmherzigkeit im Kleinen zu gewärtigen, kann helfen, es an ihr auch im Großen nicht fehlen zu lassen. Angesichts des gegenwärtigen Zustandes der Welt, wo Krieg und Terror unzählige Menschen in die Flucht schlagen, ist das notwendiger denn je. Das berühmte alte Schreckensbild, nach dem der Mensch des anderen Wolf sei, ist nicht gebannt und wird es wohl auch niemals sein. Es befinden sich derzeit so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Allzu häufig ist diese gefährliche Reise nicht erfolgreich. Seit Jahren schon sinken die rostigen Seelenverkäufer und die überbesetzten Schlauchboote, mit denen Menschen die Ägäis und das Mittelmeer zu überwinden suchen. Eine humanitäre Katastrophe ungeheuren Ausmasses nimmt ihren Lauf. Diese Situation ruft vernehmlich nach Barmherzigkeit, gerade von uns, die wir uns «von Christo» nennen.

Wir Christen stellen uns die Gottesebenbildlichkeit des Menschen – die in der Kantate «Ihr, die Ihr Euch von Christo nennet» direkt angesprochen wird – gemeinhin so vor, dass sie sich in der Barmherzigkeit des einzelnen gegenüber seinen Mitgeschöpfen vollzieht und zeigt. Je nach Konfession ergeben sich daraus theologisch leicht unterschiedliche Folgerungen. Doch ganz gleich, ob man nun meint, durch Barmherzigkeit seine persönliche Aussicht auf Gottes Gnade verbessern zu können oder nicht; gleich, ob man in ihr ex post das Werk des «Von der christlichen Zumutung der Barmherzigkeit» Heiligen Geistes sehen will, aus ihr ex ante einen moralischen Imperativ ableitet oder vielleicht auch beides zugleich – Barmherzigkeit bedeutet zunächst einmal, ein Herz für Menschen in Not zu haben, sich also im Inneren anrühren zu lassen vom Schicksal anderer.

Viele Menschen sind in der Tat angerührt vom Schicksal derer, die aus Syrien, Irak, Afghanistan und allen anderen umkämpften Ländern kommend derzeit ihr Heil in Europa suchen. Es ist beeindruckend, was all die Freiwilligen leisten, die den aktiven Teil der sogenannten Zivilgesellschaft ausmachen und sich in vielfältigen Initiativen darum bemühen, den Neuankömmlingen hilfreich zur Seite zu stehen. Aber das ist nur die eine Seite. Jenseits eines breiten, passiv mit der Zuwanderung und ihren Folgen hadernden Mittelfeldes gibt es noch eine andere, dunkle Seite der Gesellschaft. Dort sammeln sich die Vertreter von Ablehnung, Hass und Unbarmherzigkeit. Auch das gehört zum tristen Befund der Gegenwart.

Sich anrühren zu lassen vom Schicksal anderer Menschen, ist allerdings auch schwieriger, als es zunächst klingt. Es ist eine Zumutung. Denn es geht dabei auch um jene Nächsten, die wir keineswegs selbst zu unseren Nächsten erkoren haben. Es geht genau auch um die Menschen, die nun neu in unser Umfeld eingetreten sind, ohne anzuklopfen und ohne dass uns irgendwer um Zustimmung gebeten hat. Es geht ausdrücklich auch um Andersgläubige und sogar um unsere Feinde: «Dass meines Nächsten Wehe/er sei auch, wer er ist/Freund oder Feind, Heid oder Christ/mir als mein eignes Leid zu Herzen allzeit gehe».

Der schottische Moralphilosoph Adam Smith (1723 – 1790) hat in seinem ersten grossen Werk, der «Theory of Moral Sentiments », präzis beschrieben, wie die Fähigkeit zum Mitfühlen abnimmt, je grösser die geographische und emotionale Distanz zu anderen Menschen ist. Dass man sich mit der christlich gebotenen Fremdenliebe schwer tut, liegt schlicht daran, dass man mit entfernt lebenden Menschen weniger intensiv im kommunikativen Austausch steht und deshalb weniger über sie weiss. Folglich kann man sich auch weniger gut in sie hineinversetzen. Heute spielt die geographische Distanz eine deutlich geringere Rolle. Viele Menschen indes überfordert offenbar die Ungleichzeitigkeit der Veränderung von geographischer und emotionaler Distanz erheblich, die mit der Zuwanderung einhergeht.

Der Nobelpreisträger Amartya Sen hat demgegenüber die grosse Chance erkannt, die es heute für die Völkerverständigung und für den universalen Humanismus bedeutet, wenn die konzentrischen Kreise unserer natürlichen Empathie- Fähigkeit, wie Adam Smith sie seinerzeit beschrieb, immer durchlässiger werden. Über den biblischen Samariter schreibt er in seinem Buch «Die Idee der Gerechtigkeit », in dem Moment, in dem dieser den Verletzten gefunden, dessen Not erkannt und ihm tätig Beistand geleistet habe, da habe sich auch ein neues Verhältnis der « Nächstenschaft » jenseits des Tradierten konstituiert. Sen postuliert : « In der Welt von heute gibt es nur noch wenige Nicht-Nächste ». Leider steckt in diesem Satz allerdings derzeit noch mehr Sollen als Sein, wie das gewaltige Fremdeln vieler Europäer mit den verunglimpften « Invasoren » aus dem Morgenland beweist.

Auf einmal befinden sich Menschen in unserem Nahbereich, die wir schon sprachlich nicht verstehen, von denen wir höchstens klischeehaft und pauschal etwas zu wissen meinen, und zwar nicht das Beste. Die Angst vor dem Fremden ist ein natürlicher Instinkt, der uns schützt. Es wäre gewiss falsch, sich darüber hinwegzusetzen und alle Befürchtungen mittels reiner Willenskraft auszublenden. Es wäre verantwortungslos, unvorsichtig zu sein. Es wäre töricht zu meinen, dass jeder Flüchtling wahrhaft ein solcher ist, und dass keiner von diesen Menschen jemals auf die Idee käme, etwas Böses auszuhecken. Das gilt ja schon für uns selber nicht. Doch leider lassen sich die Sorge und die Angst vor allem Fremden auch von Demagogen nutzen, um eine Art Pogromstimmung zu schüren.

Ich beobachte, dass in Europa – aber nicht nur dort – ein solcher Prozess schon seit Jahren im Gange ist. Die Menschen, die seit dem Sommer mehr denn je zu uns strömen, haben nur noch sein Momentum verstärkt. Er ist weiter gediehen, als viele wahrnehmen und wahrhaben wollen. Wir erleben nicht nur in Deutschland Anschläge auf Asylantenheime, Hetze gegen Muslime und Ausländer allgemein, Intoleranz, Rassismus und Hass, den Atavismus eines neuen völkischen Denkens; wir erleben einen stupenden, irrationalen Brass auf das sogenannte Establishment, allen voran auf die politischen Institutionen, die Wissenschaft und die schreibende Zunft; wir erleben eine Fülle von Verschwörungstheorien, eine bodenlose Verrohung, Verdrehung und Verunklarung der Sprache. All das ist furchtbar – und furchtbar unzivilisiert.

Sind wir auf dem Weg, das Wertefundament zu verlieren, zu dem nicht zuletzt auch die Tugend der Barmherzigkeit gehört ? Ich hoffe doch nicht. Für selbstverständlich gehaltene Werte und geteilte moralische Grundverständnisse machen am Ende Zivilisationen aus. Und was ist mit der Warnung des Systemtheoretikers Niklas Luhmann vor der Moral, die heute geschwind dahingehend umgewidmet wird, dass die Moral in der Politik nichts zu suchen habe und blanker Moralismus sei? Es ist, wie alles, eine Frage des Masses. Es gibt auch hier kein Schwarzweiss. Schon Adam Smith forderte, die Eigenlogik der gesellschaftlichen Subsysteme nicht zu stören. Er wollte die Sorge für unser Abendessen nicht der reinen Wohltätigkeit des Metzgers, Brauers oder Bäckers überlassen und setzte stattdessen lieber auf den Ausgleich der Interessen auf dem Markt. Gewisse Kaufmannstugenden braucht es aber schon, ebenso wie ein solides Gerüst aufgeklärter Werte, das den Markt als Institution trägt und erhält.

Auch die Politik ist in der Demokratie ein solcher Prozess des gesellschaftlichen Interessensausgleichs. In diesem Prozess wäre die Bevölkerung ziemlich schlecht beraten, die gewählten Vertreter lediglich nach ihrer womöglich nur taktisch zur Schau gestellten, vielleicht aber auch echten moralischen Gesinnung zu beurteilen und nicht nach den Folgen ihres Tuns und Lassens. Aber auch diese Folgen sind natürlich einer moralischen Bewertung zugänglich. Und vor allem lassen sich auch die nüchternsten politischen Interessen ohne die hinter ihnen stehenden Ideen, Ideologien – und also Werte – gar nicht denken.

Das Gegenmittel gegen einen Zerfall des Wertekonsenses, auf das Adam Smith vertraute, ist der Gerechtigkeitssinn des Menschen. Dieser prägt sich vor allem in der wiederholten Interaktion mit anderen aus. Nur setzt Interaktion voraus, dass man überhaupt miteinander spricht. Es braucht ein Gespräch, in dem man redlich Argumente austauscht und gemeinsam, respektvoll, ohne Furcht davor, widerlegt zu werden, um Erkenntnis ringt. Nur gehören da mindestens zwei dazu. Ein solches Gespräch ist kaum mehr denkbar, wo sich die «Schreispirale» dreht, wie der Blogger Sascha Lobo kürzlich in einer genialen Analogie zur berühmten «Schweigespirale» formuliert hat. Dort dient die Verschärfung des Tons auch nicht mehr einem Wachrütteln, das immerhin noch ein intensives Interesse am Gegenüber bezeugt. Dort geht es vielmehr um einen Diskurs-Abschluss. Im Blick auf diese Menschen, die vor dem Diskurs schon ihre Herzen verschlossen haben, möchte man dem Herrgott mit Bach – bzw. mit Salomon Franck – zurufen : «Ach, schmelze doch durch deines Liebesstrahl / des kalten Herzens Stahl».

Barmherzigkeit ist eine anspruchsvolle Tugend. Ich persönlich empfinde sie als etwas, das mich fordert. Ich soll es mir nicht leicht machen. Ich soll mutig sein und, wo nötig, über meinen Schatten springen. Ich soll und ich will mich öffnen, meine Freiheit nutzen und mich auf andere einlassen, auch wenn ich nie sicher sein kann, nicht ausgenutzt, betrogen oder in anderer Weise beschädigt zu werden. Barmherzig zu sein, setzt unter anderem auch voraus, dass ich auf die komfortable Komplexitätsreduktion verzichte, die zum Beispiel von Feindbildern ausgeht.

Allgemeiner gesprochen: Die gegenwärtigen Entwicklungen mögen einem ganz und gar nicht geheuer sein, nicht nur weil einem vieles zuwider ist, was man mit der Religion assoziiert, die mit zuwandert, sondern auch weil man ahnt, dass unsere Resilienz nicht unendlich ist. Aber wer sich « von Christo nennet » und womöglich liberal dazu, der sollte doch imstande bleiben, unter den vielen den einzelnen Menschen zu sehen, das Individuum, das Mitgeschöpf, das zu uns kommt. Wenn sich die Herzen derart verhärten, dass diejenigen, die es zu uns geschafft haben, als Gruppe von «Viehzeug », « Gesocks » und « Ungeziefer » wahrgenommen, beschimpft, erniedrigt und angegriffen werden, dann ist doch alles zu spät.

Es geht bei der Barmherzigkeit aber nicht nur um das barmende Herz, um die Empfindsamkeit. Die Fähigkeit allein, den « fremden Schmerz sich schmerzen » zu lassen, genügt noch nicht. Es ist tätige Nächstenliebe gefragt; es gilt, das blosse Wohlwollen aktiv in Wohltätigkeit zu überführen. Das Mitgefühl ist nur die emotionale Voraussetzung für ein praktisches Tun, das freilich die nüchterne Vernunft und das vorausschauende Denken zu Rate ziehen muss. Mit einer Wohltätigkeit, die den Samariter ruiniert, ist niemandem gedient, auch dem Bedürftigen nicht. Doch während grundsätzlich keine Gesellschaft auf der Basis von Wohltätigkeit allein prosperieren kann, wäre sie ganz ohne diese, wie auch Adam Smith in aller gebotenen Deutlichkeit sagte, « kein guter und kein erfreulicher Ort ».

Die christliche Morallehre hat uns einen ganzen Katalog an guten Werken aufgegeben, wie die anderen grossen Religionen übrigens in ähnlicher Form auch. Zu den leiblichen Werken der Barmherzigkeit gehört es, die Hungrigen zu speisen, den Dürstenden zu trinken zu geben, die Nackten zu bekleiden und, ja, die Fremden aufzunehmen. Das zu tun, fällt, wie gesagt, schon individuell nicht immer leicht; es grenzte an ein Wunder, wenn es sich damit auf kollektiver Ebene anders verhielte. In beiden Fällen mag man sich einen Ruck geben müssen, aber es ist nicht ratsam, sich zu überfordern. Selbst unter unseren beneidenswerten Lebensbedingungen in Recht und Freiheit setzt Sollen noch Können voraus.

Das gilt natürlich auch in der Flüchtlingspolitik, wo zu allererst zu fragen wäre, wie denn politisch überhaupt effektiv geholfen werden kann, und zwar rasch. Solange im Nahen Osten kein Frieden herrscht und wir ihn nicht schaffen oder nicht schaffen können, müssen wir die Symptome des Krieges lindern, auch deshalb, weil sie ohnehin zu uns kommen – die Symptome und folglich die Flüchtlinge. Wir sind von ihnen ebenso betroffen wie vom Terror, der zu uns schwappt. Wenn wir uns nicht so sperrten, könnten wir den Druck dieses Zustroms von Menschen nicht nur als Last, sondern auch als eine Chance zu notwendigen Reformen und Korrekturen begreifen und sie ergreifen, um so unser individuelles und gemeinsames Können auszuweiten. Wenn wir Barmherzigkeit ernst nehmen, müssen wir das versuchen.

Eine Zumutung ist die Barmherzigkeit noch in anderer Hinsicht, und zwar wenn man sich ihre geistigen Werke vor Augen führt. Dazu gehört es unter anderem, die Unwissenden zu lehren, die Sünder zurechtzuweisen, die Lästigen geduldig zu ertragen und denen, die uns beleidigen, gerne zu verzeihen. Gerne ! Gerade das ist nicht leicht. Was mich persönlich betrifft, so fühle ich mich durch den Kanon der geistigen Werke der Barmherzigkeit aufgerufen, mich mit denen, die bei uns Zuflucht suchen, direkt zu befassen und das nicht dem Staat zu überlassen, der uns ohnehin schon viel zu viel abnimmt.

Ich fühle mich deshalb aufgefordert, wenigstens mit einigen der Migranten tiefer ins Gespräch zu kommen, sie wirklich kennenzulernen. Damit komme ich auf die eingangs erwähnte Sentenz zurück, dass der Mensch des Menschen Wolf sei. Sie stammt ursprünglich vom antiken Gelehrten und Komödiendichter Plautus. Sie ist, was oft vergessen wird, keine allgemeine, sondern eine bedingte Aussage. Nur derjenige Mensch ist des anderen Wolf, sagt Plautus, der den anderen nicht kennt. Ich muss mir also schon die Mühe machen, mich selbst konkret mit den Neuankömmlingen abzugeben, und sie kennenzulernen. Wie sonst will ich vorleben, « lehren » und also plausibel machen, was ich als unsere Kultur begreife und warum ich es erhalten sehen möchte? Gewiss gehört es dazu, die Lernenden, wo nötig, auch einmal « zurechtzuweisen », wie es in der Liste der geistigen Werke der Barmherzigkeit heisst.

Zugleich fühle ich mich dazu ermutigt, die einheimischen Brandstifter deutlich zurechtzuweisen, unmissverständlich zu sagen, was ich von ihrem Treiben und Denken halte, von ihrer Gewalt, ihrer Aufwiegelei, ihrer Masslosigkeit, ihren unlauteren Methoden, ihrem Hass und ihrer Perfidie. Ich weiss nicht, ob man sie noch aus ihren sektenähnlichen Strukturen der Selbstbestätigung herausziehen kann. Es gilt aber unbedingt in der Öffentlichkeit das Bewusstsein dafür wachzuhalten, dass es ein Anderes gibt: Differenzierung statt Demagogie, Integrität statt Infamie, Mitmenschlichkeit statt Massenhysterie. Ich wünsche mir dabei, dass keine Provokation mein Herz vergiften und mich verleiten möge, mit gleichem Mass zurückzugeben, wenn ich angegriffen werde, also auf die gegnerische Person statt auf deren Ideen zu zielen. In der Sache will ich fest sein, aber mit dem Menschen respektvoll und geduldig.

« Mein Herz sei liebreich, sanft und mild ». Vielleicht ist das der wichtigste Satz der Kantate, den es sich einzuprägen gilt – neben den theologischen Tönen Bachs, die alles viel besser als blosse Worte für uns sortieren.