Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten

BWV 172 // zum 1. Pfingsttag

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Tromba I-III, Timpani, Fagott, Streicher und Continuo

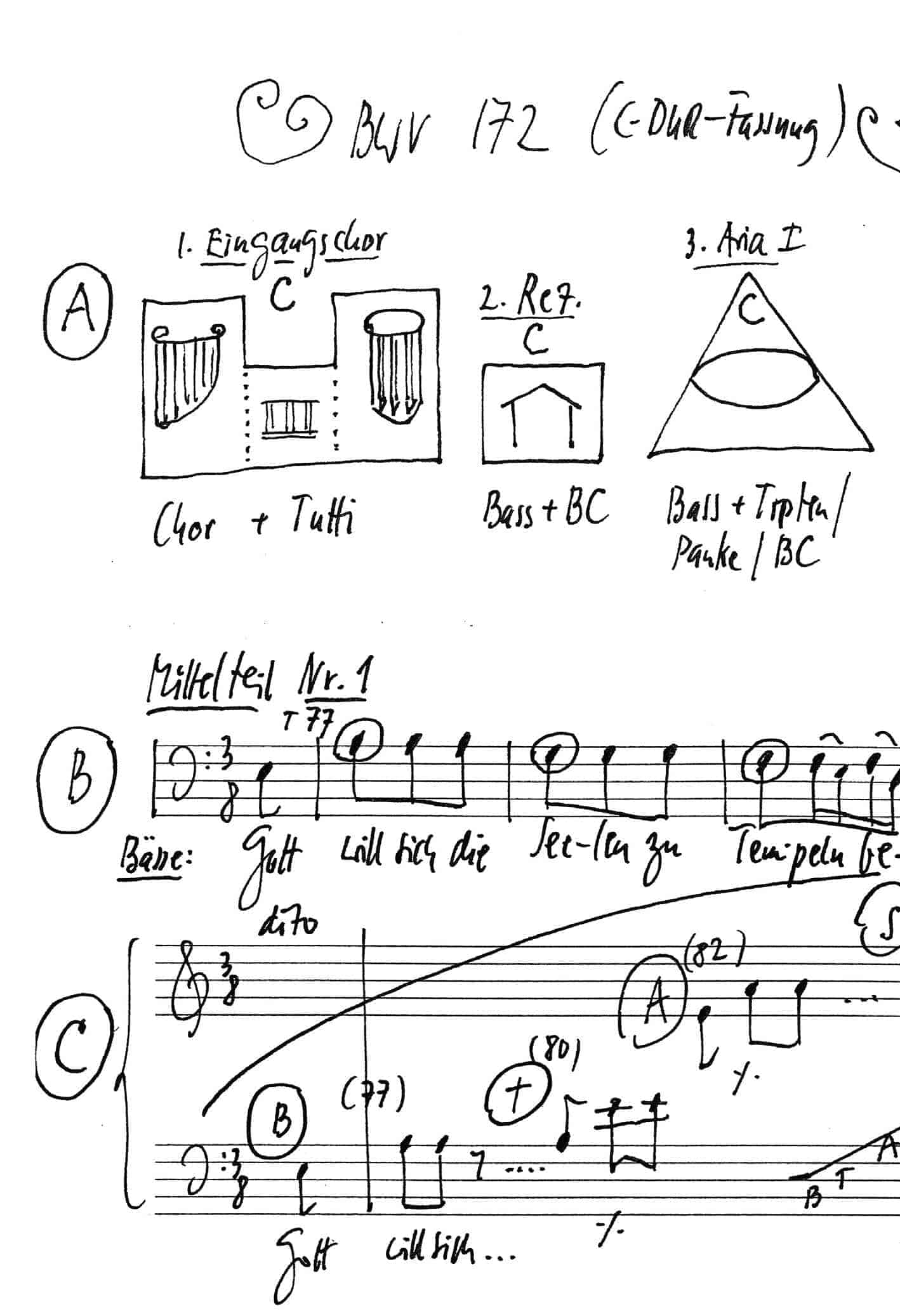

Die bereits 1714 in Weimar komponierte Pfingstkantate BWV 172 hat Bach in Leipzig mehrfach wieder aufgeführt und umgearbeitet sowie von C-Dur nach D-Dur versetzt. Dass Alfred Dürr daraus auf eine besondere Wertschätzung des Werkes durch den Komponisten schloss, erscheint angesichts seiner musikalischen Qualität verständlich. Bachs beständige Arbeit an der Komposition macht die Erstellung einer plausiblen Darbietungsfassung zu einer Herausforderung; unsere Einspielung realisiert die Fassung in C-Dur (1714/1731), bezieht jedoch die nur 1724 nachweisbare abschliessende Wiederholung des Eingangschores ein. Das Libretto wird aufgrund stilistischer Analogien dem Weimarer Hofdichter Salomo Franck zugewiesen, dessen Kantatentypus sich auch im geringen Gewicht rezitativischer Anteile in dieser durch die Aufeinanderfolge von drei Arien sehr sanglichen Kantate widerspiegelt.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Guro Hjemli, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Dorothee Labusch

Tenor

Walter Siegel, Clemens Flämig, Marcel Fässler

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, Chasper Mani

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi, Silvia Gmür, Sabine Hochstrasser, Mario Huter, Livia Wiersich

Viola

Susanna Hefti, Joanna Bilger, Martina Bischof, Anna Pfister

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer

Timpani/Pauke

Martin Hoffman

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Georg Kohler

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

25.05.2007

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

wahrscheinlich Salomo Franck

Textdichter Nr. 2

Johannes 14,23

Textdichter Nr. 6

Philipp Nicolai, 1599

Erste Aufführung

1714, Weimar

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

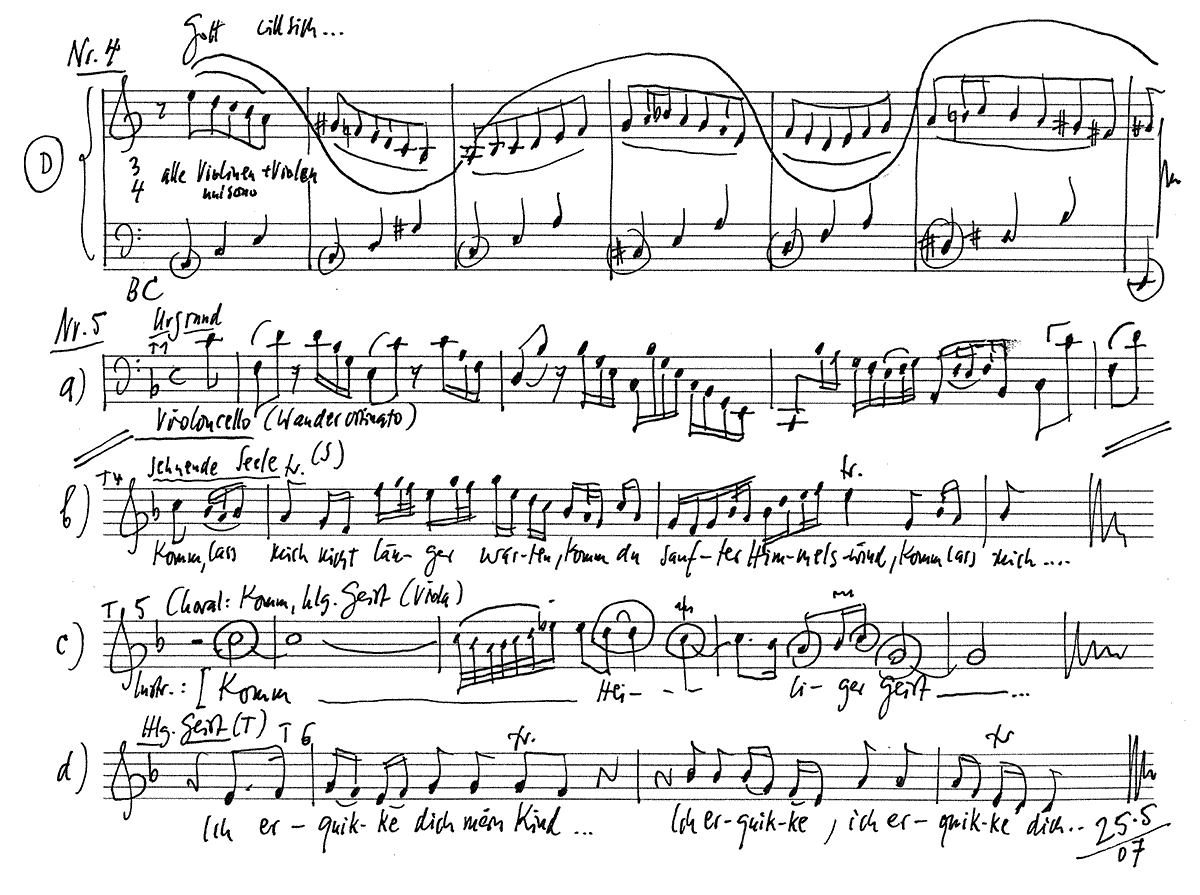

Als Eingangschor hat Bach eine elegante und trotz des grossen Klangaufputzes überraschend zarte Da-capo-Chorarie mit fugiertem Mittelteil entworfen, die den unverbrauchten Charme seiner Weimarer Kantatenproduktion ausstrahlt. Von besonderer Wirkung ist neben der sprechenden Vertonung des trompetenglänzenden «Erschallet, ihr Lieder!» und der wörtlichen Umsetzung der «klingenden Saiten» (mit Streicherbegleitung) die Dehnung der «seligen Zeiten» auf einer wohlklingenden (!) Septimen-Dissonanz. Auf ein knappes Bassrezitativ mit Arioso-Schluss antwortet die erste Arie mit einer Fest-Fanfare, in der sinnfällig drei Trompeten und Pauken sowie der Bass das Lob der «Heiligsten Dreifaltigkeit» ausbringen. Die kantableren Züge des Mittelabschnitts greifen die textliche Akzentverschiebung von der Trinitätsverehrung zur Herzensbitte auf. Die wiederum dreistimmig angelegte Tenorarie «O Seelenparadies» kombiniert eine füllig instrumentierte Unisonopartie aller Streicher (1724 noch durch eine hochoktavierte Flötenstimme aufgehellt) mit einem schreitenden Continuo und einer vokalen Kantilene von einschmeichelnder Sanftheit. Darauf folgt mit dem Duett eines jener Kleinode, an denen Bachs Weimarer Kantaten so reich sind: Sopran und Alt, die hier unausgesprochen als Verkörperung von Seele und Jesus agieren, treten über einem singenden Cellofundament in einen innigen Dialog, der der Sehnsucht nach dem Trost des Heiligen Geistes Ausdruck verleiht. Dazu kommt die nach Art von Bachs Weimarer Orgelvorspielen reich verzierte Choralmelodie «Komm, Heiliger Geist, Herre Gott!», die dem Satz eine textlose und doch sprechende höhere Dimension hinzufügt. In den Originalfassungen mit obligater Orgel oder Oboe bzw. Oboe d‘amore besetzt, erhält der «sanfte Himmelswind» in unserer Einspielung mit der von Bach so geschätzten Bratsche eine gleichsam geerdete Klanggestalt. In diesem von Text und Aura des biblischen Hoheliedes geprägten Moment der Vereinigung von Seele, Heiland und Tröster scheint alle Zeit stillzustehen.

Der Schlusschoral erfährt durch die aufwärtsstrebende instrumentale Oberstimme eine ähnlich innige Färbung, die zugleich das manchmal schwer erklärbare pfingstliche Geschehen auf den Punkt bringt – der schwache und kalte Mensch wird durch den Zuspruch und wärmenden Hauch der Gnade erhoben und verwandelt. Die Verkürzung des wiederholten Eingangschores auf den wirkungsvollen Einstieg stellt zwar ein Charakteristikum der Bach-Einrichtungen vor allem des 19. Jahrhunderts dar, kann sich jedoch auf barocke Techniken eines modifizierten Dacapo berufen, die Bach nicht zuletzt in der Bassarie der Kantate anwendete.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Seele (Sopran)

Heiliger Geist (Alt)

1. Chor

Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!

O seligste Zeiten!

Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten.

2. Rezitativ (Bass)

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten,

und mein Vater wird ihn lieben,

und wir werden zu ihm kommen

und Wohnung bei ihm machen.

3. Arie (Bass)

Heiligste Dreieinigkeit,

grosser Gott der Ehren,

komm doch in der Gnadenzeit

bei uns einzukehren,

komm doch in die Herzenshütten,

sind sie gleich gering und klein,

komm und lass dich doch erbitten,

komm und ziehe bei uns ein!

4. Arie (Tenor)

O Seelenparadies,

das Gottes Geist durchwehet,

der bei der Schöpfung blies,

der Geist, der nie vergehet;

auf, auf, bereite dich,

der Tröster nahet sich.

5. Arie (Duett Sopran, Alt)

Seele:

Komm, lass mich nicht länger warten,

komm, du sanfter Himmelswind,

wehe durch den Herzensgarten!

Heiliger Geist:

Ich erquicke dich, mein Kind.

Seele:

Liebste Liebe, die so süsse,

aller Wollust Überfluss,

Ich vergeh, wenn ich dich misse.

Heiliger Geist:

Nimm von mir den Gnadenkuss.

Seele:

Sei im Glauben mir willkommen,

höchste Liebe, komm herein!

Du hast mir das Herz genommen.

Heiliger Geist:

Ich bin dein, und du bist mein!

6. Choral

Von Gott kömmt mir ein Freudenschein,

wenn du mit deinen Äugelein

mich freundlich tust anblicken.

O Herr Jesu, mein trautes Gut,

dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut

mich innerlich erquicken.

Nimm mich

freundlich

in dein Arme, dass ich warme werd

von Gnaden:

Auf dein Wort komm ich geladen.

7. Chor

Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!

O seligste Zeiten!

Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten.

Georg Kohler

«Die Gotteswerbung»

Johann Sebastian Bachs Kantate «Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten» und die Frage nach dem Glück

Was ist Glück? – 289 Meinungen über das, was Glück sei, zählt der alte Augustinus, und er verwirft sie alle. Denn sein Glaube ist klar: Glück im vollen Sinn, Glück ohne Schatten und Selbsttäuschung, Glück als jener Zustand, in dem nichts mehr – keine Sehnsucht und keine Angst – über ihn hinausweist, Glück als erfüllter Augenblick restloser Daseinsbejahung, das kann es für den christlichen Kirchen Vater hier, auf dieser Erde, gar nicht geben.

Glück ist etwas fürs Jenseits, nach dem Ende der Zeiten, ist denk bar nur, wenn die Schöpfung wieder zurückgekehrt ist aus ihrem Sturz in die Freiheit des Bösen und die Übel der postparadiesischen Welt. Erst dann, nach der vollendeten Erlösung und nach dem letzten Gericht also, kann der «grosse Sabbath, der keinen Abend hat», beginnen – um die Schlussformel zu zitieren, die Coda, mit der Augustinus sein Buch «Über den Gottesstaat» ausklingen und enden lässt, seine epochale Theologie und Philosophie der Geschichte und des Menschengeschlechts.

Die Kraft einer Lehre

Die christlich-augustinische Botschaft vom Glück und von seiner Absenz ist ebenso einfach wie folgenschwer für uns, den Westen, das «Abendland», geworden: Gelingen kann nach ihr das menschliche Erdenleben nur in der tätigen Hoffnung aufs Jenseits, als prinzipiell futurisches Projekt. Abgeschnitten von solcher Transzendenz, rein für sich genommen, ist unser Leben Leiden, Elend, Enttäuschung, Jammer und Verzicht. Nicht hier und nicht jetzt, erst dann und dort können und werden wir finden, was uns immer schon fehlt – den Einklang von Wunsch und Wirklichkeit, Können und Wollen, Leib und Geist. Der vorchristlich-antiken, griechisch-heidnischen Glücks und Weisheitslehre, welche die irdische Inkongruenz von Begehren und Lust durch die ausgleichende Kunst kluger Selbsterziehung harmonisieren oder durch stoische Weltdistanz dämpfen möchte, setzt die Augustinische Predigt mit erbarmungsloser Härte die unaufhörliche Erfahrung des Scheiterns entgegen. In diesem hiesigen Leben und im engen Rahmen seiner Fristen, so wiederholt Augustinus über Dutzende von Seiten, kann niemand, auch nicht der im griechischen Sinn «Tugendhafte das höchste Gut und wahre Glück des ewigen Friedens» erreichen.

Man verkennt freilich die Kraft dieser Lehre, wenn man sie – wie das Nietzsche tut, 1500 Jahre später und empört über ihren nachhaltigen Erfolg – ein Stück «Sklavenmoral» nennt: eine Doktrin der Unterwerfung, der ohnmächtigen Anpassung und der illusionären Flucht. Statt der Welt – so Nietzsche – zu begegnen, wie sie eben ist, in und mit ihr sein Glück zu suchen, richte der Christ seine Energien auf eine imaginäre Utopie und verschenke damit die einzigartige Chance, hier und jetzt als Wesen aus Fleisch und Blut, auf irdische Weise sein Leben zu leben, es gut zu finden und es so mit Sinn zu erfüllen.

Nietzsche irrt, denn das Gegenteil ist richtig; Augustins Existenzdeutung vernichtet keineswegs den Sinn des irdischen Lebens – jedenfalls nicht für diejenigen, die von der Verheissung und vom Hitzestrom der Erlösungshoffnung ergriffen werden. Warum? Augustinusʼ kompromisslose Abgrenzung des christlichen Lebenszieles von heidnischen Schönfärbereien über den Stand der von Luzifer und Adams Erbschuld korrumpierten Welt realisiert eine psychagogisch hochwirksame Dialektik. In ihr behauptet sich, was man als ein Grundelement westlicher Existenzphilosophie bezeichnen darf: die Idee, dass das Beste erst noch kommen wird, die Zukunft das wahre Ziel ist und eben nicht schon die je gegebene Präsenz. Was heute geschieht, hat seinen Sinn aus dem, was morgen sein wird.

«The best is yet to come», singt Frank Sinatra, «weʼve only tasted the wine … and wouldnʼt that be fine / The best is yet to come», verspricht er und erinnert das Basismotiv und das Band, das alle, den Börsianer wie den Enthusiasten der «Internationalen», den überzeugten Christen wie den Visionär des Cyberspace miteinander verknüpft. Für sie, für uns alle, ist menschliches Dasein in erster Linie die Zeit der Bewährung, die befristete Chance, aus der für später, für die Endabrechnung, für die kommende Wirklichkeit des Glücks, der grösstmögliche Gewinn zu ziehen ist.

Nicht erst im Jenseits

Darin also besteht die Augustinische Seelenführung: Einerseits verwirft sie jegliche Glückserwartung, die sich im Gegebenen voll enden möchte, anderseits schöpft sie genau aus dieser Verneinung die grösste Praxisstärkung und Sehnsuchtsermutigung. Einerseits degradiert sie unsere momentane Existenz zum armseligen Wartesaal vor dem Jüngsten Gericht, anderseits gibt sie ihr die singuläre Würde der entscheidenden Bewährungsprobe und Pilgerreise; einerseits beklagt sie die quälende Schutzlosigkeit des Daseins, anderseits macht sie die so erfahrene Unruhe und Sorge um das ausstehende Heil zum sinnstiftenden Zentrum der persönlichen Selbstfindung: Was hier und heute geschieht, ist voller Konsequenz, geladen mit Zukunft, the ticket to heaven.

Warum ich das alles erzähle und analysiere, die Augustinische Operation am offenen Herzen der menschlichen Hoffnung; Nietzsches erfolglose Denunziation des christlichen Futurismus; dessen Verwandlung ins säkulare Zukunftsprojekt des Westens, das im tiefsten Grund immer dasselbe bleibt, ob es von Marx formuliert wird oder von Hayek, vom «Wall Street Journal» oder vom «Kommunistischen Manifest»? – Die Antwort ist einfach; nämlich um sagen zu können, was Glück ist; genauer: was wir, geleitet von den Kräften einer beinahe übermächtigen Tradition, darunter verstehen möchten (oder auch verstehen müssen). Und um zu begreifen, wo von und wie Bachs Kantate 172, «Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten», spricht und singt. Denn sie singt und spricht unzweifelhaft vom Glück, vom «Seelenparadies», von «aller Wollust Überfluss», von der «seligsten» der Zeiten.

Auf den ersten Blick reden auch diese Musik und ihr Text von nichts anderem als von der Erwartung, vom zehrenden Begehren, vom angekündigten baldigen, aber noch nicht eingetretenen Glück. Doch zugleich strömt durch sie und in ihrem Klingen jene Euphorie der Zuversicht und antizipativen Wunschkraft, die Gegenwart und Zukunft zu vereinen und das Paradies auf den Boden der Welt zu holen vermag, jetzt schon und zu Lebzeiten unserer irdischen Wirklichkeit.

Bachs Werk schafft die Einheit eines Gegensatzes, der sonst unüberbrückbar scheint: der christlichen Frömmigkeit auf der einen und des Jubels über das anwesende Glück und das Glück der Anwesenheit auf der anderen Seite. «Paradise now!» ist seine eigentliche Parole, nicht mehr «The best is yet to come». Und es ist, als ob der fromme Kantor aus Leipzig schon ein Jahrhundert im Voraus von jenem Glück berichtet, das der frivole Dichter Heinrich Heine im Januar 1844 und im Pariser Exil als poetisches Programm über seinen Traum von Heimat und endlich gelingender Menschlichkeit setzt. Ich zitiere aus dem Beginn von «Deutschland. Ein Wintermärchen»: «Ein neues Lied, ein besseres Lied, / oh Freunde, will ich Euch dichten! / Wir wollen hier auf Erden schon / Das Himmelreich errichten. / Wir wollen auf Erden glücklich sein, / Und wollen nicht mehr darben; / (…) Es wächst hienieden Brot genug / Für alle Menschenkinder, / Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, / und Zuckererbsen nicht minder.»

Der Freudenschein der Augen

Und während die Sopranstimme der «Seele» im Duett der Kantate die «Liebste Liebe» erscheinen lässt, «die so süsse, / aller Wollust Überfluss, / ich vergeh, wenn ich dich misse», beruhigt Heines Hochgesang über die Möglichkeit der Wirklichkeit des Himmels auf Erden auch noch den letzten Rest von ungläubiger Furchtsamkeit: «Ja, Zuckererbsen für jedermann, / Sobald die Schoten platzen! / Den Himmel überlassen wir / Den Engeln und den Spatzen.» Und das alles zusammen ist so mitreissend schön und klar und unwiderlegbar, dass dem «Heiligen Geist» – der Altstimme der Kantate – gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als dieser inspirierten Daseinsfreude zum endgültigen Gelingen zu verhelfen, zur All-Einheit, die sonst nur gläubige Erwartung und ersehnte Zukunft ist. – «Nimm von mir den Gnadenkuss», singt der Alt und stillt den Wunsch der Seele: «Ich bin dein, und du bist mein!» Der auf das Duett folgende Choral kann und will den absoluten Augenblick der erfüllten Erlösungshoffnung freilich nicht mehr verlängern, sondern nur noch zurückführen in die Haltung christlicher Zuversicht, in die Praxis der irdischen Pilgerschaft, die – erneuert durch die mystische Himmelfahrt der Seele – wieder sicher weiss, an wen sie sich zu halten hat und wer der Meister ihrer Reise ist. Jesus nämlich, der Mensch gewordene Gott, der Mittler zwischen dem ganz Anderen, der höchsten Herrlichkeit und unserer Ausgesetztheit in der kalten Weite einer fremden, dunklen und unfreundlichen Welt: «Von Gott kömmt mir ein Freudenschein / wenn du mit deinen Äugelein / mich freundlich tust anblicken.»

Gewiss, was uns da zu Ohren kommt, ist vermutlich beides: der Nachglanz einer mystischen Erfahrung wie der Ausdruck frommer Einfalt. Und der Klugheit unseres zweifelnden Verstandes ist das eine wie das andere suspekt. Ist dieser göttliche «Freudenschein» denn wirklich mehr als blosser Schein, mehr als ein Produkt von Netzen feuernder Neuronen in unserem Hirn? Ist unser Geist in Wahrheit nur ein physio-physikalischer Prozess, seiner Grundstruktur nach ein so unbeseelt subjektloser Materiefluss wie der elektronische Datenstrom im Schaltungslabyrinth eines Computers? Oder spiegelt diese Ansicht die Aussenperspektive auf jene Innensphäre, die irreduzibel anders ist als jede Information, die sich mit den Mitteln naturwissenschaftlicher Kategorien und Beobachtung erfassen lässt? Es scheint ja so zu sein: Selbst, wenn wir uns noch so sehr darum bemühen – als blosse Maschinen können wir uns und unsere Mitmenschen einfach nicht denken. Stets bleibt ein Überschuss, ein «Seelenfünklein», ein Ich-Subjekt, ein liebendes und leidendes, hoffendes, frohlockendes und trostbedürftiges Personsein da, das wir «Geist» nennen können, «Gottes Ebenbild» oder auch bloss «menschliche Lebendigkeit». Sie mag Schein sein, sagt die Vernunft, aber offen sichtlich ist sie so unverzichtbar und notwendig in unserem Selbstverständnis wie das Licht und dessen Leuchten, das wir im Grunde ja auch nicht zu erklären in der Lage sind, obwohl ohne sein selbstverständliches Scheinen die Welt für uns nicht wäre, was sie ist.

Und weil wir – zwar gemacht aus vergänglicher Materie – uns dennoch immer als Mehr-als-nur-Materie vorkommen, gibt es überhaupt Philosophie, religiöse Stimmung, den Wunsch nach Einheit und Erlösung, gibt es Musik, das Wunder ihrer Sprache, und die Möglichkeit, ihr und ihrer aufschliessenden Macht zu vertrauen. – Musik ist Gottes Werbung um den Menschen, und durch sie wirbt der Mensch um Gottes Gehör.

Das Stück beginnt, wie gesagt, durchaus so, wie es sich für ein ordentliches Christenlied geziemt: mit einem Versprechen und einer Erwartung. Das Versprechen wird gleich zweifach formuliert, zu Beginn in der dritten Person – «Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten» – und dann im Rezitativ als direkte Ansprache des Christus an den Gläubigen: « … und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen». Man sollte diesen Kantatentext nicht überinterpretieren, aber unbeholfen ist er ganz sicher nicht. Er ist sogar raffiniert. Das wird deutlich, wenn man sich die Anmutungsverschiebung vergegenwärtigt, die mit dem Wechsel vom feierlichen «die Seelen zu Tempeln bereiten» zum intimen «Wohnung bei ihm machen» geschieht.

Komm in die Herzenshütten!

Der Christengott ist ein Seelenfreund, kein Triumphator. Sein eigentlicher Ort ist das Herz, der innigst-innerste Bezirk menschlicher Subjektivität, nicht die erhaben-auratische Tempelzone. Diese bildet nur den Vorhof, den man passieren muss, will man zur wirklichen Vereinigung gelangen (und natürlich auch die Räumlichkeit, durch die man wieder zurückkehrt ins gewöhnliche Dasein, sobald der absolute Augenblick der Harmonie vergangen ist). Diese Anmutungsverschiebung ist der Schlüssel zum Spiel gegenseitiger Annäherung, ja Verführung, das nun folgt und dessen Zentrum der Höhepunkt der Vereinigung ist: «Ich bin dein, und du bist mein!»

Ein Geschehen, das so real wie überirdisch erscheint. Denn auch für uns noch nicht erlöste Erdlinge kann es ja, wenn wir Glück haben, den absoluten Moment des Glücks geben, die Erlösung zu Lebzeiten sozusagen, diesen Vorschein des Möglichen und – viel leicht – einmal Wirklichen der Liebe. Davon spricht und klingt diese Kantate, davon sprechen und klingen in seltenen Phasen alle bedeutenden Werke der Kunst – und machen sogar uns Nachchristen und Neuheiden noch einmal spürbar und begreiflich, welcher Sinn und welche Ursehnsucht der Menschenseele in den simplen Worten der Arie zum Ausdruck kommen, welche die Gotteswerbung eröffnen: « … komm doch, in der Gnadenzeit / bei uns einzukehren, / komm doch in die Herzenshütten, / … komm und lass dich doch erbitten, / komm und ziehe bei uns ein!»

Ein frommes Spiel und ebenso ein irdisches, das von hiesigem Glück erzählen will. Bachs Musik und Text illuminieren die gar nicht zufällige Nähe zwischen den Versprechungen und Erfüllungen von Kunst, Religion und Liebe, ästhetischer, religiöser und erotischer Erfahrung. Sie sind Formen der elementaren Selbstdeutung des Menschen, und sie sind Zeugen unserer in der Tiefe so rätselhaften Daseinsverfassung und Widersprüchlichkeit: dass wir als Körper und Gehirn und als Bedürfnisnaturen ganz und gar der Teil einer Welt der Leiden, Unvollkommenheit und des Verfalls sind und dass wir doch in eben dieser Welt nie völlig aufgehen und verschwinden können – weil und wo es Musik gibt, die Kunst, die raren Momente, da das «Gottesfünklein» in uns aufleuchtet, als wäre es jetzt gerade entzündet worden. – «Höchste Liebe, komm herein! Du hast mir das Herz genommen.»

Kurz vor seinem Tode erklärte der grosse Karl Barth in einem Radiogespräch, ich glaube, es war die Sendung «Musik für einen Gast», der Interviewpartnerin, – «ehrlich gesagt» – habe er eigentlich keine allzu grosse Angst vor dem Sterben, denn er freue sich ja auf den Himmel. Weil er sicher sei, dass die Engel dort stets Mozart spielen, immer und ohne je zu ermüden. – Nun, ich will mit Karl Barth nicht streiten. Aber ich frage mich, ob Gott selbst noch immer nur den Engeln zuhört. Mir scheint nämlich, dass Gott manchmal auch sehr traurig ist – traurig über die Welt; über die Welt, wie er sie sich gedacht hat und was aus ihr geworden ist. Und wenn Gott traurig ist, dann wird er nicht Mozart hören wollen, sondern den grössten Musiker des Trostes, den es gibt und je gegeben hat – natürlich Bach. Es kann also gut sein, dass Gott, da er nicht selten traurig sein wird – uns jetzt gerade zuhört, uns und seinem geliebten Bach – «Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!»