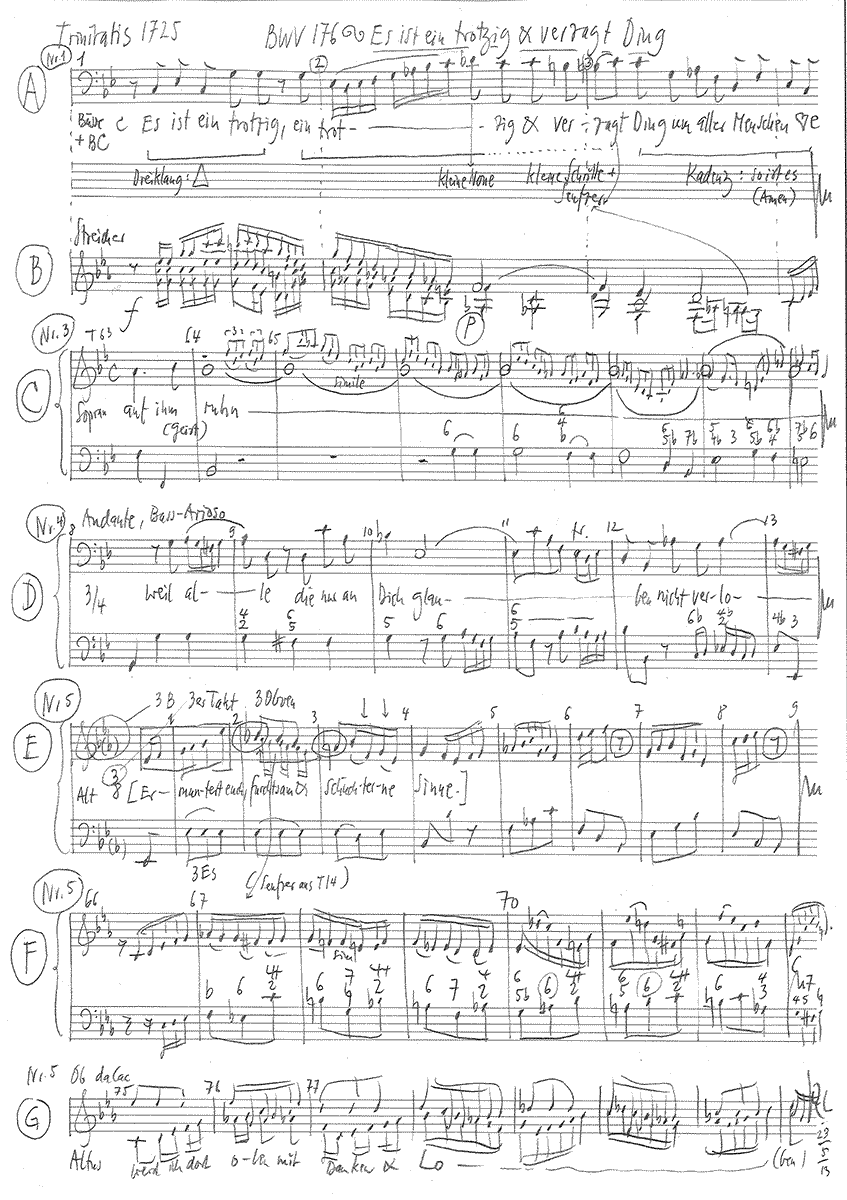

Es ist ein trotzig und verzagt Ding

BWV 176 // zu Trinitatis

für Sopran, Alt und Bass, Vokalensemble, Oboe I+II, Oboe da caccia, Fagott, Streicher und Basso Continuo

Der 1728 als Teil ihres «Versuchs in gebundener Schreib-Art» in der Rubrik «Andächtige Gedichte» gedruckte Text der Dichterin Christiane Mariana von Ziegler hält sich eng an das Evangelium zum Trinitatisfest, den Bericht von Nikodemus, der des Nachts Jesus aufsuchte und von ihm die Botschaft vom ewigen Leben vernahm (Johannes 3, 1–15). Bach hat sich erlaubt, an einzelnen Stellen Kürzungen, Erweiterungen oder sonstige Änderungen vorzunehmen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Olivia Fündeling, Guro Hjemli, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Jan Börner, Katharina Jud, Francisca Näf, Alexandra Rawohl, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Manuel Gerber, Raphael Höhn, Nicolas Savoy

Bass

Philippe Rayot, Oliver Rudin, Manuel Walser, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Monika Altorfer, Sabine Hochstrasser, Martin Korrodi, Olivia Schenkel

Viola

Susanna Hefti, Martina Zimmermann

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Dominik Melicharek, Thomas Meraner

Fagott

Susann Landert

Laute

Hugh Sandilands

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Christina Aus Der Au

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

24.05.2013

Aufnahmeort

Teufen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Jeremia 17,9

Textdichter Nr. 2-5

Christiane Mariana von Ziegler, 1728

Textdichter Nr. 6

Paul Gerhardt, 1653

Erste Aufführung

Trinitatis,

27. Mai 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die Kantate BWV 176 wirkt vom Libretto her zunächst nicht wie eine Festmusik zum Trinitatistag. Doch weisen die von Bachs «Frühjahrsdichterin 1725» Christiane Mariane von Ziegler aufgegriffenen Passagen aus dem Johannesevangelium eine beträchtliche Fallhöhe zwischen der Szenerie des heimlich bei Nacht zu Jesu schleichenden Nikodemus und den weltumspannenden Zusagen des Heilands auf, die die für Johannes typische strikte Scheidung in die bereits bekennenden Christen und die noch am alten Glauben haftende Judengemeinde hervorhebt. Dieser Gegensatz zwischen der befreienden Botschaft des Messias und dem noch furchtsamen Schriftgelehrten Nikodemus wird in der Kantate ein Stück weit aus dem biblischen Kontext gelöst und zur allgemein gültigen Conditio humana erhoben.

Der gestische Eingangschor kostet die Spannung zwischen «trotzigem» Auffahren und «verzagtem» Niedersinken auf engstem Raum aus. In der streng von unten nach oben aufgebauten Chorfuge verdoppeln Holzbläser und Continuo die Singstimmen, während die Streicher das Geschehen mit einem schimmernden Klangteppich umspielen. Der stringent durchlaufende Satz ist von steter Bewegung geprägt, was deutlich macht, dass es nicht nur um eine uralte Geschichte, sondern ein nie endendes Ringen geht, das sich im Inneren des menschlichen Herzens zwischen Seelengrösse und Angst und damit letztlich zwischen Tugend und Laster abspielt.

Das folgende Altrezitativ erklärt nun zunächst, was mit der kritisierten «Verzagtheit» hier eigentlich gemeint ist. Dass der edle Nikodemus sich nur bei Nacht zu Jesus wagt, wird dabei als Abfall von der jüdischen Glaubenstradition geschildert – während der Heerführer Josua einst auf eine möglichst lange scheinende Sonne setzte, um seinen Sieg gegen die Amoriter voll auszukosten, setzt Nikodemus alles daran, dass möglichst rasch die schützende Nacht einzieht. Dass es mit dem Bürgermeister Franz Conrad Romanus kein anderer als der Vater der Dichterin war, der den Leipzigern zu Weihnachten 1701 erstmals eine Strassenbeleuchtung aus 700 Rüb.llampen schenkte und so den Tag in die Nacht hinein verlängerte, verleiht der Hell- Dunkel-Metaphorik der Kantate eine reizende biographische Pointe.

Die Sopranarie «Dein sonst hell beliebter Schein» kommt als muntere Gavotte daher, in deren verschlungenen Fortspinnungen sich die textliche Eindunkelung «Soll vor mich umnebelt sein» vorbereitet findet. In dieser an die Sonne gerichteten Anrede wird jetzt direkt Nikodemus‘ Perspektive aufgegriffen, dessen Bekenntnis «Denn ich scheue mich bei Tage» von einer merkwürdigen Galanterie geprägt ist, die womöglich seinen hohen Stand andeutet. Im Mittelteil hingegen vermag der furchtsame Follower so überzeugt von Jesu Allmacht und Gottesgesandtschaft zu singen, dass die Musik im abendwarmen B-Dur ausgesprochen freundliche Züge ausbildet. Der Verzicht auf ein gesungenes Dacapo lässt deutlich werden, dass die Entwicklung unumkehrbar ist und Nikodemus zumindest in seinem Herzen bei Jesus bleibt.

Im nächsten Rezitativ spricht wiederum eine Figur, die der wankelmütige Jünger sein könnte: «So wundre dich, o Meister, nicht, warum ich dich bei Nacht ausfrage.» Doch entspricht der in der sonoren Basslage angesiedelte Vortrag jetzt einer in Bachs Heute transferierten Variante, bei der nicht die Angst vor Entdeckung im Mittelpunkt steht, sondern die Sorge, im Licht der Sonne vor Jesu nicht bestehen zu können. Ein Stück Nikodemus steckt eben in jedem Menschen, und ihnen allen ist denn auch jene Zusage gewidmet, die in einem ausgedehnten Andante-Arioso ausgesponnen wird: «Weil alle, die nur an dich glauben, nicht verloren werden.» Mit dieser Paraphrase nach Johannes 3, 16 ordnet sich diese letzte Kantate des Ziegler-Minizyklus von 1725 in dessen durchgängige Beziehung auf den Adler unter den Evangelisten ein. Die gut lutherische Zusage der Errettung im Glauben wird dabei in einem ruhig strömenden Dreierduktus zelebriert, der von einem Leben in Anfechtung und der Mühsal kündet, das aber dennoch von Jesu Wort getragen bleibt.

Entsprechend kostet eine dem Alt übertragene zweite Arie die Wärme dieser Geborgenheit aus. Die Unisonobegleitung zweier Oboen sowie einer Oboe da caccia passt zur erlesenen Instrumentierung aller neun Zieglerin- Kantaten des Thomaskantors. Der flüssige Tanzgestus einer Art Predigtmenuett nimmt den gelösten Duktus der Dichtung auf; das trinitarische Es-Dur sowie die drei Begleitinstrumente entsprechen sinnbildlich der nun auch wörtlich das Lob der Dreifaltigkeit singenden Textaussage («Werd ich dort oben mit Danken und Loben Vater, Sohn und heilgen Geist preisen, der dreieinig heißt»). Erst jetzt gegen Ende wird die Kantate zu einer rechten Trinitatismusik!

Als Schlusschoral fungiert die achte Strophe des Paul-Gerhardt-Liedes «Was alle Weisheit in der Welt» von 1653. Melodische Grundlage dieses kraftvollen Satzes ist jedoch das bekannte «Christ, unser Herr, zum Jordan kam». Die ebenfalls auf die Dreifaltigkeit verweisende Schlusswendung «Ein Wesen, drei Personen» profitiert damit von der in hohe Lage und einen strahlenden C-Dur-Dreiklang führenden Schlusszeile des alten Luther’schen Taufhymnus.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

»Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herze. «

1. Chor

Der Spruch ist ein leicht abgewandeltes Wort aus dem Buch Jeremia (17, 9): «Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen?» Bach hat dafür eine sprechend angelegte Vokalfuge komponiert, die den textlichen Kontrast von «trotzig» und «verzagt» durch den beständigen Wechsel von einer hochmütig auffahrenden Geste hin zu einer verlangsamten und chromatisch absteigenden Linie nachzeichnet. Der mit drei Oboen und Streichern besetzte Orchestersatz tritt ganz in den Dienst der effektiven Wortvertonung – während Violinen und Violen im Hintergrund eine Klangkulisse bereitstellen, die die gegensätzlichen Affekte von Trotz und Verzagtheit unterstützt, verdoppeln die Holzbläser die Singstimmen.

2. Rezitativ (Alt)

Ich meine, recht verzagt,

daß Nikodemus sich bei Tage nicht,

bei Nacht zu Jesu wagt.

Die Sonne mußte dort bei Josua so lange stille stehn,

so lange bis der Sieg vollkommen war geschehn;

hier aber wünschet Nikodem: O säh ich sie zu Rüste gehn!

2. Rezitativ

Auf Josuas Bitte soll die Sonne stillgestanden sein und so lange noch geleuchtet haben, bis die Israeliten über die Amoriter den Sieg erfochten hatten (Josua 10, 12–13). Der Dichterin dient dies als Gegenbild zum verzagten Nikodemus, der kaum warten mochte, bis die Sonne unterging und es dunkel wurde. Mit der letzten Zeile erinnert sie an die Überlieferung aus der Passionsgeschichte, wie Nikodemus sich am Rüsttag, ebenfalls abends, an der Salbung und Grablegung des Leichnams Jesu beteiligte (Johannes 19, 38–42). Herabsinkende Dreiklangsfiguren und die teils tiefe Lage des Rezitativs illustrieren zugleich das Sinken der Sonne wie Nikodemus’ Furcht und Verzagtheit.

3. Arie (Sopran)

Dein sonst hell beliebter Schein

soll vor mich umnebelt sein,

weil ich nach dem Meister frage,

denn ich scheue mich bei Tage.

Niemand kann die Wunder tun,

denn sein Allmacht und sein Wesen,

scheint, ist göttlich auserlesen,

Gottes Geist muß auf ihm ruhn.

3. Arie

Das Dunkel versteht die Dichterin aber auch als gute Gelegenheit, im Schutz der Nacht den Meister zu befragen. «Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm» sprach Nikodemus. Die Zeilen 6 und 7 lauten im Original: «die dein Allmachtvolles Wesen sich zu zeugen auserlesen». Bachs Textversion passt sich dem Glaubensbekenntnis (Nicaeno-constantinopolitanum) an: Glaube an den dreieinigen Gott, an den allmächtigen Vater, an den Sohn Jesus Christus, eines Wesens mit dem Vater, und an den Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht. Dass Bach für diesen Satz ein höfisches Tanzmodell – die Gavotte – wählt, könnte mit dem von der Nikodemus-Geschichte verkörperten Gegensatz von äusserlicher Angepasstheit und tiefem inneren Glauben zusammenhängen, der sich etwa in den verzückten Triolen («Gottes Geist») und Textausdeutungen des Mittelteils (langer Orgelpunkt auf «ruhn») ausdrückt.

4. Rezitativ (Bass)

So wundre dich, o Meister, nicht,

warum ich dich bei Nacht ausfrage!

Ich fürchte, daß bei Tage

mein Ohnmacht nicht bestehen kann.

Doch tröst ich mich, du nimmst mein Herz und Geist

zum Leben auf und an,

weil alle, die nur an dich glauben, nicht verloren werden.

4. Rezitativ

Hier wird der Nikodemus-Text als Anwendung auf den Hörer verstanden. Mit an Psalm 77 erinnernden Worten wird der Mensch geschildert, der sich seiner Sünde bewusst wird und bei Gott Trost sucht. Die letzte Zeile, eine Verheissung aus dem Sonntagsevangelium, hat Bach hinzugefügt und durch die Vertonung als lang ausgesponnenes Arioso nachdrücklich hervorgehoben.

5. Arie (Alt)

Ermuntert euch, furchtsam und schüchterne Sinne,

erholet euch, höret, was Jesus verspricht:

daß ich durch den Glauben den Himmel gewinne.

Wenn die Verheißung erfüllend geschicht,

werd ich dort oben

mit Danken und Loben

Vater, Sohn und heilgen Geist

preisen, der dreieinig heißt.

5. Arie

Nach dem schüchternen Fragen gilt es nun, darauf zu vertrauen, was Jesus verspricht. Die glaubende Seele ist gewiss, dass sich die Verheissung erfüllen wird und sie «dort oben» den dreieinigen Gott loben und preisen wird. Bach hat mit der Dreizahl der beteiligten Stimmen, den zu einer Unisono-Linie verschmolzenen drei Oboen, dem Tripeltakt und der trinitarischen Tonart Es-Dur musikalisch fast schon überdeutlich auf die vom Text angesprochene Dreifaltigkeit reagiert. Die beschwingte Melodik und aparte Klangfarbe der Holzbläser verleihen dem Satz eine ermutigende Heiterkeit.

6. Choral

Auf daß wir also allzugleich

zur Himmelspforten dringen

und dermaleinst in deinem Reich ohn alles Ende singen,

daß du alleine König seist,

hoch über alle Götter,

Gott Vater, Sohn und heilger Geist,

der Frommen Schutz und Retter,

ein Wesen, drei Personen.

6. Choral

Die Kantate könnte nicht besser zusammengefasst werden als mit der von Frau von Ziegler ausgewählten Strophe des Paul Gerhardt-Liedes «Was alle Weisheit in der Welt». Der altertümlich kraftvolle Cantus firmus mit seinem markanten Schluss auf erhöhter Tonstufe verleiht dem Satz einen demonstrativen Entwicklungszug, wie er dem eine lange Periode des Kirchenjahres einläutenden Trinitatisfest zweifellos zukam. Der in anderen Trinitatiskompositionen Bachs (BWV 165) direkt angesprochene Bezug zur Taufe wird durch die Verwendung der Choralmelodie «Christ unser Herr, zum Jordan kam» subtil angedeutet.

Christina Aus der Au

«Gott ist Beziehung, Bewegung und Gemeinschaft»

In Bachs Kantate «Es ist ein trotzig und verzagt Ding» bringt die Trinitätslehre den Christinnen und Christen Gott näher und macht ihn anschaulicher.

Trotzig und verzagt, «dä Schisshaas und dä Trotzgrind», – hochmütig und ängstlich, ist das nicht eine provokative Kombination? Aber kennzeichnet sie nicht aufs Trefflichste die Verfasstheit des menschlichen Herzens – aller Menschen? Einerseits ist das Herz trotzig und hochmütig, fortschrittsgläubig, raffgierig – die Menschen stellen sich ins Zentrum und sind säkularisiert, unabhängig von göttlichem Schutz und Segen – andererseits ist das Herz verzagt und ängstlich: die Menschen klammern sich an andere, Heiler und Wahrsager, Wissenschaftler und Politiker, Berühmtheiten und Therapeutinnen, die ihnen sagen sollen, wie man sein soll und was man zu tun hat.

Trotzig und verzagt – wir meinen, wir könnten alles und glauben gleichzeitig jenen, die uns sagen, wir könnten gar nichts, was nicht in unseren Gehirnen schon längst angelegt wäre. Der Freiheit des Forschens und des Himmelstürmens steht die Unfreiheit des Willens gegenüber, dem zukunftsoffenen Raum aller Möglichkeiten die evolutionären Fussfesseln unserer biologischen und sozialen Natur. Bald werden wir 120 Jahre alt werden können – und dann warten 70 verschiedene Formen von Demenz und die Personalknappheit der Alters- und Pflegeheime auf uns.

Trotzig und verzagt – wer würde diese waghalsige Kombination besser verstehen als der Mensch des 21. Jahrhunderts?

Unerforschliches, verkrümmtes Herz

Es ist aber natürlich kein Zeitgenosse, der diese Kombination geprägt hat, und auch nicht der Prophet Jeremia, aus dessen Buch (17,9) ja der Satz «Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen?» stammt, sondern der Reformator und Bibelübersetzer Martin Luther. Im hebräischen Urtext heisst es, das Herz sei aqob und anusch, betrügerisch und weichlich. Bei aqob klingt das aramäische Wort für Ferse an – dasselbe Wort, das auch im Namen des biblischen Urvaters Jakob steckt, der seinen Zwillingsbruder Esau bei der Geburt an der Ferse festhielt und ihn dann hinterlistig mit einem Linsengericht um sein Erstgeburtsrecht betrog. Die Septuaginta, die erste griechische Übersetzung der hebräischen Bibel etwa zur Zeit von Christi Geburt, liest allerdings in den Manuskripten nicht aqob, betrügerisch, sondern amoq, tief, und nicht anusch, weichlich, sondern änosch, Mensch. Und so übersetzt sie entsprechend: «sehr tief, unerforschlich ist das Herz und auch der Mensch». Die Vulgata, die lateinischen Übersetzung aus dem 4. Jahrhundert, kombiniert ihrerseits das Betrügerische und das Tiefe und übersetzt «das Herz ist verkrümmt und unerforschlich». Bei Luther, der für seine Übersetzung wieder auf den hebräischen Urtext zurückgeht, heisst es «trotzig und verzagt», und, um das Mass voll zu machen, heisst es in der neuen Zürcher Bibel «verschlagen und unheilbar» – unheilbar, weil anusch im Passiv wörtlich «weichlich gemacht werden», also «schwer krank» heisst. Es scheint also unmöglich, – hier und anderswo – von einer wörtlichen Interpretation der Bibeltexte zu sprechen.

Nikodemus’ Not

Aber in der Kantate «Es ist ein trotzig und verzagt Ding» geht es ja eigentlich vor allem um das Verzagt sein. Gemeint ist das Verzagt sein des Nikodemus, der sich heimlich nachts zu Jesus schleicht, weil er Angst hat, bei seiner Unwissenheit ertappt zu werden. Der Nikodemus, von dem das Johannesevangelium erzählt, ist ein hoch angesehener Pharisäer vom Hohen Rat der Juden. Die theologische Tradition hat dessen nächtlichen Besuch so interpretiert, dass Nikodemus sich vor der Reaktion seiner pharisäischen Kollegen fürchtete. Als Pharisäer hat man zu wissen, wie das geht mit dem gottgefälligen Lebenswandel. Da hat man es nicht nötig, einen dahergelaufenen Wanderprediger darüber zu befragen. Das wäre ja, wie wenn ein studierter Pfarrer zugäbe, dass er auch nicht mehr so richtig weiss, wie das ist mit der Kirche und ihrer Rolle in der Gesellschaft und den Organisationsberater fragt oder die Marketingfrau. Oder es wäre, wie wenn die Theologin nicht mehr weiterwüsste mit der Frage nach dem Glauben und Hilfe suchte bei anderen Disziplinen, der Soziologie und ihren empirischen Milieustudien oder den Neurowissenschaften und ihren Untersuchungen der Schläfenlappen. Auch dies würde sich ja wohl nur im Dunkeln abspielen.

Selbstbetrug des Herzens

Bei Tageslicht fragt man nicht nach einem Meister, bei Tageslicht ist man selber der Meister. Vielleicht weht ja Gottes Geist durch alle so unterschiedlichen Übersetzungen des Eingangsverses: trotzig, betrügerisch, verkrümmt, unheilbar. Martin Luther hat auch für das trotzige und verzagte Herz des sündigen Menschen eine wunderbar anschauliche Formulierung gefunden: «incurvatus in se ipse»: verkrümmt in sich selber. Und so ist das in sich selber verkrümmte und so unheilbar kranke, auf sich selber bezogene Herz, dieses «fette, erbarmungslose Ego», wie es die britische (und atheistische) Philosophin Iris Murdoch nannte, das alles selber weiss und alles selber – für sich – will, das Herz desjenigen, der trotzig sich selber behauptet und sich selber an die Stelle Gottes setzt: niemand anderen Meister sein lassen, sondern selber Meister sein – das heisst, sich selber und andere betrügen.

Man hätte erwarten können, dass Christiane Mariane von Ziegler, die Dichterin des Kantatentextes, ihren Nikodemus sagen lässt, dass es genau dieser Trotz ist, dieses insich-Verkrümmt-Sein, welches das Tageslicht scheut. Betrügereien gedeihen doch besser im Schatten, in der Dämmerung. Doch es verhält sich anders: Nikodemus fürchtet, «(…) dass bei Tage/mein Ohnmacht nicht bestehen kann.» Der Trotz, der Hochmut, das Ego ist offenbar wirklich und tatsächlich mächtig, und das schüchterne Fragen des Nikodemus, das Eingestehen seiner Unwissenheit, ist ohnmächtig und sucht den Schutz der Nacht, des Nicht-Gesehenwerdens. Seine Frage ist aber auch zu undenkbar, zu unvorstellbar, aus jüdischer Sicht zu gotteslästerlich: Bist Du, Jesus, Zimmermannssohn von Nazareth, wirklich das, was Du scheinst? Bist Du wirklich von göttlichem Wesen und göttlicher Allmacht? Bist Du, Mensch von einer Frau geboren, bist Du von Gott? Bist Du Gott?

Hier hat nun Christiane Mariane von Ziegler eine interessante Verschiebung vorgenommen. Im biblischen Text des Johannesevangeliums fragt Nikodemus nämlich danach, was es denn heisst, neu geboren zu werden? Wie kann denn ein Mensch noch einmal geboren werden, wenn er alt ist? Wir wissen doch, wie das funktioniert mit dem geboren werden, wie passt denn das, was Du, Herr, erzählst mit dem zusammen, was wir von der Welt wissen? Wie ist das mit Deiner Botschaft und unserer Wissenschaft? Das passt doch nicht zusammen!

«Ein Wesen, drei Personen»

Im Kantatentext fragt Nikodemus zwar im Grundsatz dasselbe, aber doch viel grundsätzlicher. Wie manifestiert sich in Dir, Du Mensch, der Du menschliche Sprache sprichst, geboren wurdest wie wir, isst, trinkst, schläfst, wie manifestiert sich in Dir Gott? Wie geht das zusammen – Gott und Mensch?

Die Frage rührt an eines der schwierigsten Themen der christlichen Theologie, nämlich die Trinität, die Lehre von der Dreieinigkeit oder der Dreifaltigkeit, wie die katholischen Kollegen gerne sagen. «Vater, Sohn und heilger Geist», der dreieinig heisst, wie es die Altusstimme fast trinitarisch überschwänglich gesungen hat: mit drei Stimmen, drei Oboen, im drei Achtel-Takt und dazu noch in der trinitarischen Tonart Es-Dur – weil diese Tonart drei b hat – oder «ein Wesen, drei Personen», wie es der Chor im Schlusschoral singt. Die Frage nach der Trinität darf man tatsächlich nur im Dunkeln stellen. Gott ist drei und eins zugleich, das ist wider jede Vernunft. Nicht nur trennt es uns aufs Grundsätzlichste von unseren jüdischen und muslimischen Brüdern und Schwestern, sondern aus der Dreieinigkeitslehre lässt sich auch «schlechterdings nichts fürs Praktische machen», wie der Königsberger Philosoph Immanuel Kant in seiner Schrift «Streit der Fakultäten» bemerkte.

Mithin ist die Bereitschaft gross, nicht nur bei Christinnen und Christen, sondern auch bei Theologinnen und Theologen, diese sperrige Lehre von der Trinität in die Schublade der veralteten Dogmen der Kirchengeschichte zu packen. Sie ist ja nicht einmal biblisch, diese Lehre! Wir verfügen lediglich über ein paar viel später hinzugefügte Taufformeln, «im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes» (Mt 28, 19), und Glaubensbekenntnisse, die unter mehr als dubiosen politischen Machtverhältnissen zustande gekommen sind – nichts also, wofür es sich wirklich zu kämpfen lohnte. Ein Theologiestudent liess einmal verlauten: «Mit der Trinität beschäftige ich mich lieber nicht, das kann ja nur schiefgehen!»

«Gott ist eher ein Wir als ein Ich»

Umso erstaunlicher ist es, dass seit einigen Jahrzehnten diese schon fast ausgestorben geglaubte Pflanze der Trinitätslehre wieder auf ganz unterschiedlichen theologischen Feldern blüht. Von der deutschen Universitätstheologie über die lateinamerikanische Befreiungstheologie bis hin zur feministischen Theologie wird der trinitarische Gott wieder entdeckt. So widerspricht etwa die amerikanische Theologin Catherine LaCugna Immanuel Kant geradezu direkt, wenn sie in ihrer Studie «God for Us» schreibt: «Die Trinitätslehre ist im Grunde eine praktische Lehre mit radikalen Konsequenzen für das christliche Leben.» Gott ist Vater, Sohn und Geist – das heisst: er ist Beziehung, Bewegung und Gemeinschaft. «Gott ist eher ein Wir als ein Ich», formuliert es die Theologin Ulrike Link Wieczorek.

Vater oder Mutter kann man nicht sein, ohne dass es Kinder gibt, und Sohn nicht, ohne einen Vater und eine Mutter zu haben. Und Geist – dieses unglaubliche Geschehen, das wir an Pfingsten immer wieder feiern – nimmt uns Menschen in diese Dynamik mit hinein, wenn Gottes Geist uns anrührt und bewegt. Mehr Wir als Ich, und so auch wir!

Der gottebenbildliche Mensch ist dann nicht das isolierte, autonome Individuum, sondern das Ich, das nicht ohne ein Du wird, wie es in der Betrachtung «Ich und Du» des jüdischen Philosophen Martin Buber wunderbar nachzulesen ist. Und Gott ist nicht der unbewegte Beweger, der die Welt einmal angestossen hat, die Naturgesetze aufgestellt und sich dann als göttliches Prinzip in den Himmel zurückzieht. Er ist und bleibt Schöpfer, aber er ist und bleibt auch Mensch und beziehungsstiftender und lebendig machender Geist, hier und heute. Dabei betont die Befreiungstheologie Gott als den Gekreuzigten, der sich in und mit den Unterdrückten und Ausgestossenen aller Orte und Zeiten identifiziert. Die Universitätstheologie entdeckt die Dialektik von Geben und Empfangen, von Geburt und Tod, von Gott gegen Gott in Gott selber. Und die feministische Theologie knüpft an Gott, die Beziehungsreiche, an, die sich nicht denken lässt als selbstgenügsame Vernunft. Allen gemeinsam ist: Gott ist nicht «drei und eins zugleich»! Gott ist lebendige Beziehung in sich und mit und für den Menschen. Nur so ruht Gott nicht in sich selber, nur so ist der johanneische Satz, «Gott ist Liebe», verstehbar. Kein abgeschotteter und statischer Monolith, kein Prinzip, kein unbewegter und leidensunfähiger und damit liebesunfähiger Beweger, sondern Beziehung, in und aus seinem Innersten heraus ausgerichtet auf ein Gegenüber. Ich – Wir – das ohne Du nicht sein kann. Deshalb ist es kein Wunder, wenn wir als diesem trinitarischen Gott ebenbildliche Geschöpfe uns auch nur in Beziehung finden können.

Der Bachsche und Zieglersche Nikodemus lässt sich jedenfalls in diesem nächtlichen Gespräch trösten: «Doch tröst’ ich mich, Du nimmst mein Herz und Geist zum Leben auf und an» – mein trotziges Herz, mein in sich verkrümmtes, von allen Beziehungen isoliertes, selber mächtig und Meister sein wollendes und darin nachts, wenn ich alleine bin, so grandios scheiterndes, verzagtes Herz. Zum Leben auf und an und in Dich hinein, in diese dynamische, kreative, lebendig machende Beziehung von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Da ist es nur folgerichtig, dass zum Schluss wieder der Chor singt! Nicht nur er, Nikodemus, ist getröstet, nicht nur er lobt und preist «dort oben», sondern «wir also allzugleich». Die Trinität ist das Hohelied der Gemeinschaft, der Einheit in Verschiedenheit – wie es die so verschiedenen Akkorde über dem langen Ton des «ruht» tun –, der Lebendigkeit in Gott selber, und daraus auch für und mit uns.

Daraus lässt sich zweifellos einiges gewinnen. Nicht nur für Nikodemus, sondern auch für das verzagte Häuflein derjenigen, die sich vielleicht auch nur nachts dazu bekennen, dass der trinitarische Gott alleine König ist: dieses verzagte, trotzige, fröhliche, singende und lobpreisende Häuflein Kirche.