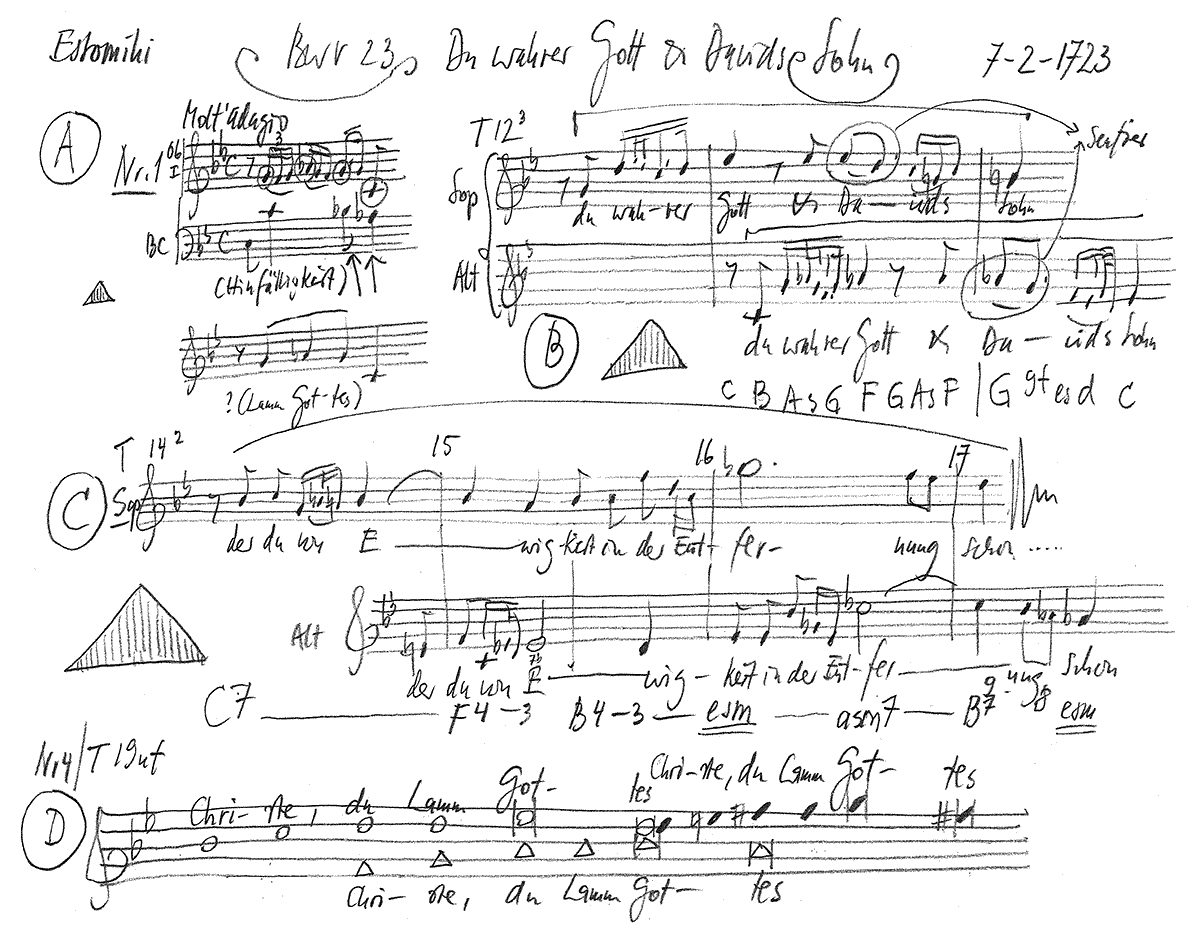

Du wahrer Gott und Davids Sohn

BWV 023 // para el domingo de Quincuagésima (Estomihi)

(Tú, Dios verdadero e hijo de David) Versión en do menor para soprano, contralto, tenor y bajo, conjunto vocal, oboe I+II, fagot, cuerda y continuo

¿Quieres disfrutar de nuestros vídeos sin publicidad? Suscríbete a YouTube Premium ahora...

Taller introductorio

Reflexión

Coro

Soprano

Susanne Frei, Leonie Gloor, Guro Hjemli, Noëmi Tran Rediger

Contralto

Jan Börner, Antonia Frey, Olivia Heiniger, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Clemens Flämig, Manuel Gerber

Bajo

Matthias Ebner, Fabrice Hayoz, Philippe Rayot

Orquesta

Dirección

Rudolf Lutz

Violín

Renate Steinmann, Martin Korrodi, Ildiko Sajgo, Olivia Schenkel, Marjolein Streefkerk, Livia Wiersich

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Andreas Helm

Fagot

Susann Landert

Órgano

Norbert Zeilberger

Director musical

Rudolf Lutz

Taller introductorio

Participantes

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexión

Orador

Konrad Hummler

Grabación y edición

Año de grabación

13.03.2009

Ingeniero de sonido

Stefan Ritzenthaler

Dirección de grabación

Meinrad Keel

Gestión de producción

Johannes Widmer

Producción

GALLUS MEDIA AG, Suiza

Productora ejecutiva

Fundación J.S. Bach, St. Gallen (Suiza)

Libretista

Textos n.° 1–3

Poeta desconocido

Texto n.° 4

Agnus Dei, traducción al alemán de Martín Lutero

Primera interpretación

Domingo de Quincuagésima (Estomihi),

7 de febrero de 1723

Texto de la obra y comentarios teológico-musicales

1. Arie (Duett)

Du wahrer Gott und Davids Sohn,

der du von Ewigkeit, in der Entfernung schon,

mein Herzeleid und meine Leibespein

umständlich angesehn, erbarm dich mein.

Und lass durch deine Wunderhand,

die so viel Böses abgewandt,

mir gleichfalls Hülf und Trost geschehen!

2. Rezitativ (Tenor)

Ach! gehe nicht vorüber,

du aller Menschen Heil

bist ja erschienen,

die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen.

Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil;

ich sehe dich auf diesen Wegen,

worauf man

mich hat wollen legen,

auch in der Blindheit an.

Ich fasse mich

und lasse dich

nicht ohne deinen Segen.

3. Chor (mit Tenor und Bass)

Aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich,

solo

und die meinen sonderlich,

tutti

aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich,

solo

Gib denselben Kraft und Licht,

laß sie nicht

immerdar in Fünsternüssen.

tutti

Aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich.

solo

Künftig soll dein Wink allein

der geliebte Mittelpunkt

aller ihrer Werke sein.

tutti

Aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich,

solo

bis du sie einst durch den Tod

wiederum gedenkst zu schliessen.

tutti

Aller Augen warten, Herr,

du allmächtger Gott, auf dich,

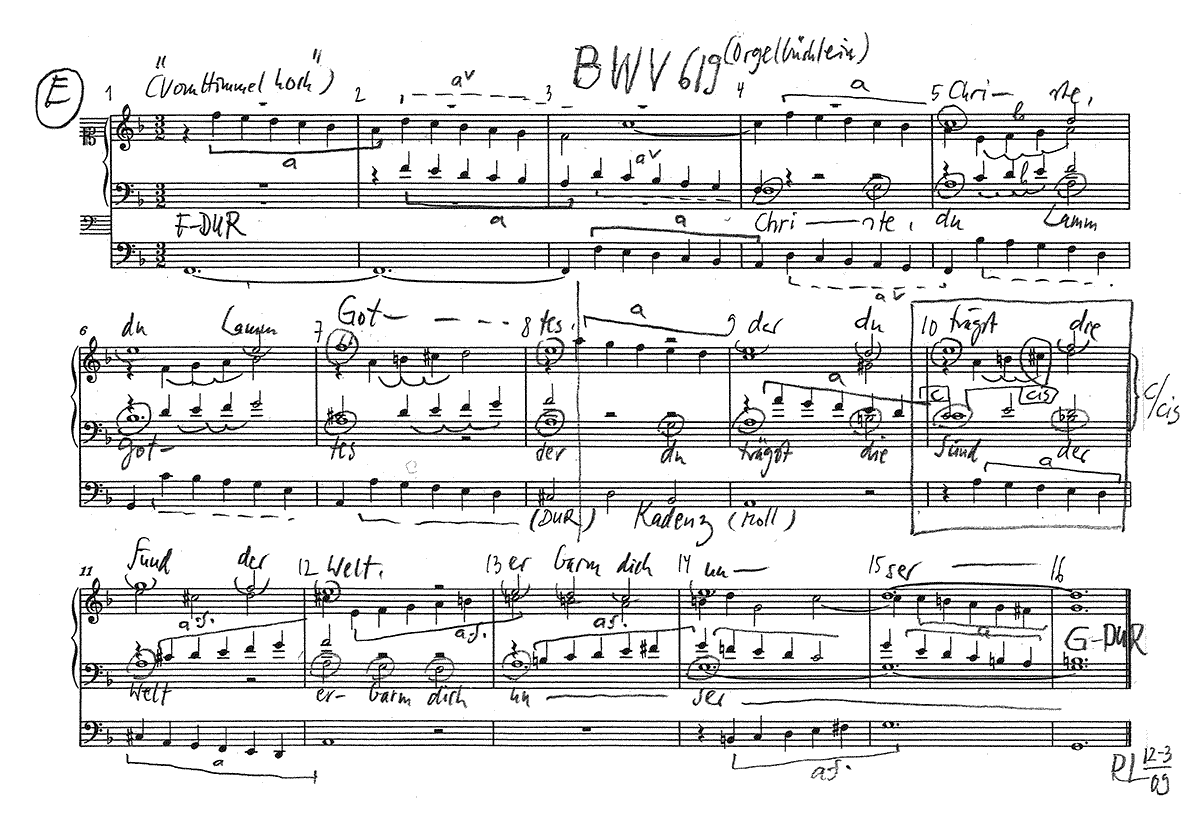

4. Choral

Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst die Sünd der Welt,

erbarm dich unser!

Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst die Sünd der Welt,

erbarm dich unser!

Christe, du Lamm Gottes,

der du trägst die Sünd der Welt,

gib uns dein’ Frieden! Amen.

Konrad Hummler

«La muerte de Dios es el nacimiento del ser humano libre y autorresponsable».

Lo que el cristianismo institucionalizado nos ha hecho perder durante 2000 años.

En casa de mis padres había una Biblia para niños, de gran formato, pesada, con letras doradas y cubierta de lino laminado negro brillante, ilustrada con imágenes que compensaban su falta de color -debían ser grabados en acero o dibujos al aguafuerte- con dramatismo y fisicidad tangible. De este libro, tan atractivo como aterrador, la hermana mayor tenía que leer al hermano menor cuando los padres no estaban en casa por la noche, lo que no era infrecuente debido a las actividades políticas de mi padre. Mi lectura favorita se refería al capítulo 1 de Mateo, versículos 2-16: «Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judas y a sus hermanos, Judas engendró a Pérez y a Zera con Tamar (…)», etc.

En aquel momento no sabía lo que significaba esta palabra «engendrar» utilizada repetidamente, pero me pareció de alguna manera emocionante, sobre todo porque mi hermana no quiso explicármelo ni siquiera después de mis insistentes preguntas y no se pudo encontrar ninguna ilustración correspondiente incluso después de una extensa investigación. Con el talento combinatorio de que dispone todo niño pequeño en estas cuestiones, pronto me di cuenta de que se trataba de la descendencia, de la paternidad, del origen, y también me di cuenta de que este intento de demostrar la sucesión familiar ininterrumpida se paralizaba precisamente en el punto decisivo, es decir, con José en el versículo 16, más aún: en evidente contradicción con la historia de Navidad con la visita milagrosa de un ángel a la Virgen María.

Esto sentó las bases para una comprensión de la religión que no deriva sus certezas de cuasi-hechos discutibles o contradictorios. No puedo hacer nada con un Dios cuya existencia y naturaleza dependen del camino que los espermatozoides hayan tomado o no desde los aparatos de procreación de los hijos del desierto hasta los vientres de sus esposas más o menos legales. «El hijo de David» me deja frío, o tal vez más exactamente: despierta en mí una resistencia, porque detrás de él hay una comprensión de Dios totalmente étnica y patriarcal, tal como nos oprime en realidad cuando leemos todo el Antiguo Testamento. Una comprensión de Dios que no incluye, sino que excluye sistemáticamente. ¿Qué debo hacer con un Dios que rechaza a Caín, que pone en desventaja a Esaú, que envía a Ismael al desierto, que deja que los cananeos y los hititas y los amorreos y los ferezeos y los jivitas y los jebuseos sean despojados de sus tierras ancestrales, que deja que los filisteos prevalezcan o pierdan, dependiendo del gusto de los israelitas por «su» Dios, que se pregunta incluso en los textos más conmovedores como el Salmo 139: «¿No he de odiar, Señor, a los que te odian, / no he de disgustarme con los que se rebelan contra ti? / Los odio con odio feroz, / Se han convertido en enemigos para mí también».

Cualquiera que, además de todas las reconocidas y siempre deliciosas historias de la escuela dominical sobre Sara, Rebeca, Jonás y Samuel, eche un vistazo a todo el resto del Antiguo Testamento, agradecerá que esta primera parte de la Biblia no se haya quedado, y se alegrará de que el asunto de la descendencia del hijo de David haya quedado tan poco claro. Sin embargo, no es una historia de salvación la que se nos presenta en el Antiguo Testamento, sino una secuencia de penurias y sufrimientos sin fin. El baño de sangre casi incesante se explica monocausalmente con el repetido alejamiento del pueblo de Israel de su único Dios, cuyo amor por su pueblo consiste en volver a atarlo a sí mismo mediante castigos manifiestos. Al principio de la tragedia, aparte de un pequeñísimo remanente para salvar la especie, la hace ahogar miserablemente, y con ella a todos los seres vivos inocentes que no habían encontrado un lugar en el arca de la acción divina pro specierara.

El peligro del Dios todopoderoso

Si nos decimos con alivio que ésta no es ni puede ser nuestra religiosidad, al mismo tiempo también debemos considerar que casi ninguna religión ha progresado más allá precisamente de esta imagen de Dios: el hombre que se supone que complace a «su» Dios a través de sus obras, sus acciones, obras y omisiones. El Dios que en su «omnipotencia» -el término «omnipotencia» aparece dos veces y de forma enfática en el texto de la cantata- se inmiscuye de tal manera en la historia del hombre, en realidad se deja inmiscuir. Tanto la idea de que un pueblo, en virtud de su pasado mítico, puede desplazar a otro pueblo mediante asentamientos agresivos, como el engaño de que la voluntad de Dios se realiza en la forma última de intensificación en la detonación de cinturones de dinamita colocados alrededor del propio cuerpo, tienen su origen en la idea de que Dios toma partido por determinados objetivos humanos. El cristianismo, que se ha enriquecido con el Nuevo Testamento, debe incluirse también en esta crítica fundamental al sionismo y al islamismo. Casi desde el comienzo de su existencia, ha contribuido al sangriento curso de la historia mundial en una secuencia incalculablemente diversa de guerras, persecuciones, torturas y quemas. Siempre, por supuesto, en nombre de Dios Todopoderoso, cuya asistencia misericordiosa era reclamada en la mayoría de los casos por todas las partes beligerantes al mismo tiempo. En esencia, el cristianismo práctico retomó el rastro de sangre del Antiguo Testamento y lo amplió hasta convertirlo en un camino de penurias y tormentos a través de la historia del mundo y en todo el planeta. Lo que, según las instrucciones del Sermón de la Montaña, debería haber traído el amor a los amigos y a los enemigos en el mundo crudo, ni siquiera supo crear al menos un equilibrio entre caritas y violentia.

La omnipotencia de Dios, ¡qué idea tan problemática! No sólo en el sentido ya mencionado de que este superpoder se activa a través de las acciones y omisiones de los seres humanos, sino también y sobre todo en el sentido de que el curso del mundo debe depender en última instancia de él, de hecho corresponde a la voluntad del Todopoderoso. Entonces habría sido la voluntad de Dios que Hitler llegara al poder, que ninguno de los intentos de asesinato contra él tuviera éxito, que por orden suya millones de judíos, incluidos niños inocentes, fueran tratados como alimañas y destruidos. Entonces habría sido de acuerdo con un plan divino que Stalin, sin obstáculos por parte de sus amigos aliados, hubiera podido continuar la obra de exterminio de Hitler en su propio país. Mao Zedong, como instrumento del Altísimo, habría llevado a la muerte a siete millones de sus camaradas chinos con motivo de la Revolución Cultural. Lo mismo podría decirse de Pol Pot en Camboya. Un Dios omnipotente que no interviene ante actos de violencia tan flagrantes y sin sentido, ¿realmente queremos reconocerlo como la máxima autoridad?

La ficción de la intervención divina en la historia del mundo y en el microcosmos de la convivencia diaria y en el ámbito más pequeño de nuestra propia vida -al que se aplican las oraciones de repulsa- es, en efecto, muy problemática. En definitiva, exime al ser humano de cualquier corresponsabilidad o responsabilidad primaria, excusa en última instancia cualquier desaguisado mayor o menor y, por tanto, es inmoral en todos los sentidos.

«Todos los ojos te están esperando». Entonces, ¿a quién debemos esperar? Ciertamente no para el Dios parcial, colérico y amoroso de un pueblo particular del desierto, ni para el descendiente del seno de David. No para el todopoderoso gobernante del mundo que, a la vista de todo el mal sufrido y por sufrir, tendría que ser un Dios muy sanguinario. ¿Pero a quién esperamos entonces? Dudando y desesperando, tendríamos que rendirnos de forma nihilista o construir una expectativa y una esperanza radicalmente diferentes.

El Evangelio como emancipación

Debemos llegar a ver, es la quintaesencia de la parábola según Lucas 18. Quizás debamos simplemente mirar un poco mejor y tratar de entender. A saber, de lo que trata esencialmente el Nuevo Testamento: la muerte de Jesús, ese final vergonzoso e impotente del Hijo de Dios y la flagrante no intervención del todopoderoso gobernante del mundo. Con la ejecución de Jesús y el hecho de que «los truenos y los relámpagos desaparecieran en las nubes», no sólo muere un sanador milagroso y destacado predicador itinerante, sino que con él muere Dios como gobernante interventor y todopoderoso del mundo, muere la idea de un Dios parcial y supuestamente omnipotente. Judas se da cuenta de su responsabilidad y se ahorca. Fue el primero en comprender el significado revolucionario del Evangelio. Del hijo de David y del verdadero Dios no queda más que un cadáver, llorado por unas pocas mujeres firmes.

Así que Dios estaría muerto. Sí, ha muerto ese Dios interventor que premia y castiga al hombre; ha muerto el Dios por el que hay que hacer guerras y llevar a cabo atentados suicidas; ha muerto el Dios en cuyo nombre los hombres y las naciones pueden subyugar a otros. Maldito sea quien así se presente en nombre del Señor. Este es el Evangelio: la gran liberación del hombre del yugo del interventor omnipotente, la liberación del hombre de los compañeros que se arrogan la vocación divina: El Evangelio es la emancipación, con todas sus consecuencias. Donde no interviene ningún pensador del mundo, se permite que el azar gobierne. Donde la providencia no tiene sentido, la suerte y la desgracia pueden golpear al «bien» o al «mal». Y el hombre puede, de hecho debe, afirmarse en esta existencia terrenal caracterizada por la pura incertidumbre con todas las posibilidades e instrumentos a su disposición. Su hacer o no hacer es muy relevante. El hombre es responsable en todos los aspectos.

Pero, ¿qué queda entonces del Todopoderoso? ¿Qué deben esperar todos los ojos? ¿Queda algo? Quiero decir: ¡sí! lo que queda es precisamente todo lo que elude lo tangible, lo fáctico. lo llamamos fe. El grano de mostaza, pues, al que Dios se reduce deliberadamente mediante la muerte de la cruz. El poder apenas visible y perceptible que, sin embargo, en determinadas circunstancias, crece de forma asombrosa y florece con fuerza. La fe está más allá del control, de las reglas, de la intervención, de la corrección; la fe está por encima de la historia, que, al fin y al cabo, no es más que un encadenamiento de hechos que se han producido por casualidad, de hechos que se han permitido por negligencia o se han querido deliberadamente.

La historia es sobre todo poder. El hombre puede ejercer el poder. El poder, en su forma definitiva, significa matar. El hombre puede matar y lo hace regularmente. La fe, en cambio, consiste en superar la muerte, y es en esto que podríamos llamar «omnipotente»: más allá de todo poder humano, en lo incomprensiblemente grande y eterno. El Evangelio nos promete que esta incomprensiblemente grande y eterna es una autoridad clemente y misericordiosa que lo juzga todo, es decir, que endereza lo que no pudimos o no quisimos hacer bien.

Si la fe y los hechos son mutuamente excluyentes, entonces no estamos solos en nuestra responsabilidad por un mundo que debe funcionar sin la acción e intervención directa de una autoridad superior en nuestro a menudo más bien desaliñado, laborioso y triste caminar por nuestra vida en esta tierra sin una presencia trascendental. Siempre que lo creamos, o estemos dotados de las antenas trascendentales necesarias, disponemos de indicios y señales. La amplitud y las frecuencias pueden ser bastante individuales y la disposición a recibir también puede depender del estado de ánimo, pero en cualquier caso, la presencia de Dios es de naturaleza muy personal.

Intuiciones de lo divino

Me vienen a la mente tres premoniciones que me hacen comprender lo que puede significar que «se nos juzgue, es decir, que se corrija lo que nosotros mismos no pudimos o no quisimos hacer bien».

El primer indicio se produce cuando, tras el clímax del esfuerzo de una excursión por la montaña, miro por encima de las cumbres y los valles hacia las vastas profundidades bajo la cálida luz del sol de las primeras horas de la tarde y siento una concordancia entre el cuerpo, el espíritu, la naturaleza y el cielo que nunca, nunca, puede tener un origen meramente material. Ese es el momento en el que uno quisiera exultar, si pudiera, y esta exultación sería la más honesta, porque sin palabras, oración de agradecimiento al Creador, que pone a nuestros pies tal exceso de belleza y armonía estética.

El segundo presentimiento se produce cuando, de repente y de forma totalmente inmerecida, experimento lo que tan incomparablemente bien se describe en el llamado Cantar de los Cantares, es decir, en la 1ª Carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 4-7: Sufrimiento donde habría merecido impaciencia, perdón donde debería haber esperado venganza o castigo, generosidad donde en realidad se habría programado el cálculo de las habichuelas – o mejor aún, cuando me encuentro impulsado a esa acción no calculadora contra toda racionalidad superficial. Para mí, el amor acomodaticio o practicado es una experiencia que trasciende regularmente las dimensiones humanas, la gracia de un presentimiento de una misericordia aún más amplia y última.

Sí, y el tercer indicio me llega de forma natural con la música. A saber, cuando el tenso acuerdo entre la composición y los intérpretes conduce a ese estado de ánimo electrizante en el que uno cree que bastaría una chispa para que la sala de conciertos -o la iglesia- vibrara, temblara, explotara. Entonces, cuando el público respira al mismo ritmo que los músicos, cuando quiere cantar con ellos, tocar con ellos, bailar con ellos, entonces, cuando el llamado groove crea una metaesfera musical que nadie en el mundo puede explicar, que sólo se puede experimentar.

¿Las señales? Se nos dieron a través del Evangelio. El agua del bautismo y el pan y el vino de la Cena del Señor. No hay serpientes en los pilares, ni arbustos en llamas, ni ojos de profeta muertos y fijos, ni figuras temblorosas de muchos brazos. Nada de banderas nacionales con anzuelos y otras cruces, ni ninguna con estrellas de ningún color, ni escritos y tratados ideológicos, ni constelaciones de cuerpos celestes, ni amaneceres ni puestas de sol. Nada de eso, sino sólo agua, pan y vino, es decir, lo que necesitamos cada día cuando nos lavamos, cuando comemos y cuando queremos beber decentemente. La reducción de los signos al nivel más bajo concebible de las mercancías cotidianas es un reflejo de la reducción de lo divino al grano de mostaza de la fe. La fe sería entonces, por así decirlo, un «alimento básico» siempre disponible, disponible sin ejercicios espirituales especiales y sin autorizaciones y patentes especiales, sin las llaves de Pedro y sin pruebas de una vida particularmente virtuosa. con lo que la petición del «pan de cada día» en un mundo humanamente responsable recobraría su sentido.

Este tipo de evangelio podría haberse convertido en una religión universal por encima de todas las demás religiones, ya que se trata de una generalización del tema que no necesita luchar contra las demás religiones, sino que las convierte en casos especiales de una concepción de Dios mucho más general -al igual que la teoría de la relatividad de Einstein no tenía que declarar falsa la doctrina de la gravedad de Newton, sino que se limitaba a relegarla al lugar de un caso especial. Todo el progreso espiritual esencial de la humanidad no se basa en la falsificación de lo anterior, sino que establece un nuevo principio de validez más general en el que las antiguas ideas se convierten en casos especiales.

El cristianismo habría tenido la oportunidad de hacer del Evangelio una relatividad de lo religioso. La reducción de lo divino a lo indemostrable, a lo meramente creíble, a la minúscula semilla de mostaza, la elevación de lo divino más allá de la historia del mundo humano al reino de lo verdaderamente todopoderoso, la resurrección y la misericordia definitiva, es decir, la emancipación del hombre a la responsabilidad de todo lo que hace o deja de hacer, eso habría sido una verdadera revolución. Resultó diferente, lo sabemos. El cristianismo se institucionalizó rápidamente y traicionó así el Evangelio al poder y a la muerte. Y lo que es peor, dio una pseudolegitimidad a las instituciones y a sus agentes al permitirles invocar al «Todopoderoso» de una u otra manera. Esta presunción no es en absoluto mejor que la del terrorista suicida que mata a personas inocentes. Es la misma presunción que permite al hombre disponer del «Todopoderoso». La omnipotencia y la resurrección bien entendidas están muy lejos, por lo que debemos seguir pidiendo misericordia al Cordero de Dios.

Está en nuestras manos poner fin a 2000 años de historia humana equivocada. Tendríamos en nuestras manos hacer de la exhibición de poder y del asesinato en nombre de una autoridad superior una idea sin fundamento. Tendríamos en nuestras manos aceptar un evangelio que fuera compatible con la ilustración, la teoría evolutiva y los últimos descubrimientos neurológicos. Entonces, sí, entonces acercaríamos por fin el Agnus Dei a lo que todos necesitamos con tanta urgencia: Dona nobis pacem.

Este texto ha sido traducido con DeepL (www.deepl.com).