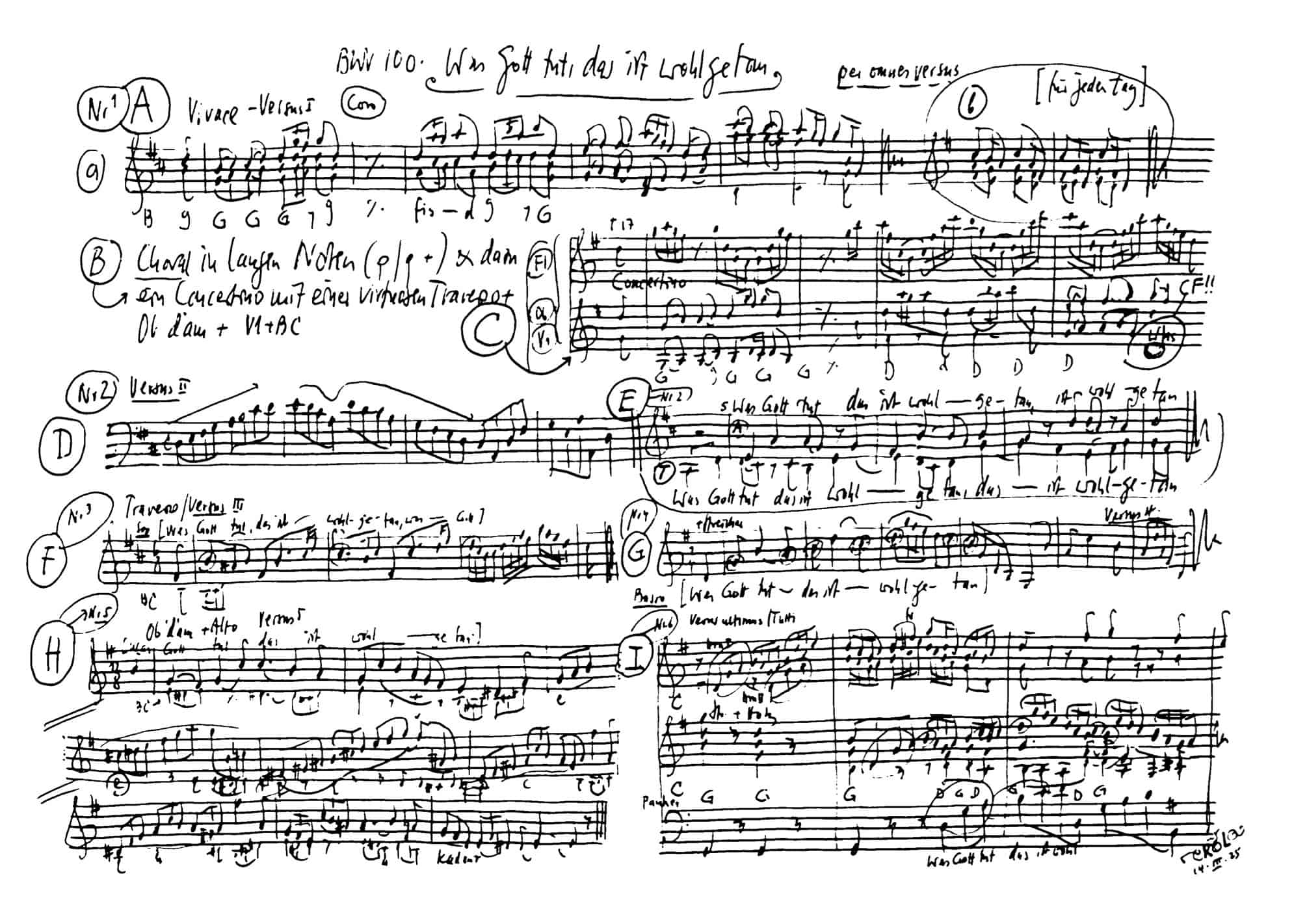

Was Gott tut, das ist wohlgetan

BWV 100 // unbekannte Bestimmung

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Horn I+II, Pauken, Traversflöte, Oboe, Streicher und Basso continuo

Dass auch die um 1734/35 entstandene und ohne liturgische Bestimmung überlieferte Kantate «Was Gott tut, das ist wohlgetan» mit einem Trauungsanlass verbunden war, ist zumindest denkbar. In jedem Fall handelt es sich um eine abwechslungsreich durch alle Strophen führende Choralvertonung, deren aus den Kantaten BWV 99 und 75 übernommene Rahmensätze Bach durch hinzugefügte Hörner und Pauken aufwertete. Auch die Duette und Arien bieten alles an Virtuosität, Klangreichtum und Tanzfreude auf, was dem hörbar um Eleganz und Modernität bemühten Bach der 1730er Jahre zur Verfügung stand.

Chor

Sopran

Maria Deger, Linda Loosli, Stephanie Pfeffer, Susanne Seitter, Noëmi Tran-Rediger, Ulla Westvik

Alt

Antonia Frey, Simon Savoy, Lea Scherer, Lisa Weiss, Sarah Widmer

Tenor

Marcel Fässler, Achim Glatz, Christian Rathgeber, Berthold Schindler

Bass

Jean-Christophe Groffe, Fabrice Hayoz, Israel Martins, Philippe Rayot, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Éva Borhi, Péter Barczi, Christine Baumann, Petra Melicharek, Ildikó Sajgó, Lenka Torgersen

Viola

Martina Bischof, Matthias Jäggi, Sarah Mühlethaler

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violone

Markus Bernhard

Traversflöte

Marc Hantaï

Oboe

Andreas Helm

Fagott

Gabriele Gombi

Horn

Stephan Katte, Thomas Friedlaender

Pauken

Inez Ellmann

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Reflexion

Paul Hoff

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

25.04.2025

Aufnahmeort

Trogen (AR) // Evang. Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

Um 1732

Textgrundlage

Samuel Rodigast, 1676/1677

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

es bleibt gerecht sein Wille;

wie er fängt meine Sachen an,

will ich ihm halten stille.

Er ist mein Gott,

der in der Not

mich wohl weiß zu erhalten;

drum laß ich ihn nur walten.

1. Chor

Samuel Rodigast (1649–1708) ist der Dichter des Liedes, das Bach in dieser Choralkantate integral (per omnes versus) vertont hat. Die in allen Strophen wiederholte erste Zeile scheint dabei eine Entlehnung aus einem Lied des Komponisten und Kirchenlieddichters Michael Altenburg (1584–1640) zu sein, wobei «Was Gott tut, das ist wohlgetan» dort mit der weniger gelungenen Fortsetzung «kein einzig Mensch ihn tadeln kann» aufwartet. Sie setzt den auf Gottvertrauen trotz aller Lebenswidrigkeiten gestimmten kraftvollen Grundton der Kantate. Das luftige Streicher-Holzbläser-Konzertieren des Vorlagenchors BWV 99/1 wird durch die hinzugefügten Hörner und Pauken nirgends ausgebremst, sondern nur dezent überformt. Dass Bach den locker geformten Vokalapparat gerade nicht mit den Hornstimmen verdoppelt, trägt zur gestaffelten Eleganz eines Satzes bei, in dem sich Vielstimmigkeit und Farbreichtum aufs Schönste verbinden.

2. Duett – Alt, Tenor

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

er wird mich nicht betrügen;

er führet mich auf rechter Bahn,

so laß ich mich begnügen

an seiner Huld

und hab Geduld,

er wird mein Unglück wenden,

es steht in seinen Händen.

2. Duett – Alt, Tenor

Es sind konkrete Erfahrungen von Unglück, gegen die der Lieddichter das Vertrauen auf Gottes Führung anmahnt, mit Anspielungen auf Psalm 23. Es mutet an wie ein Selbstgespräch in Form eines Gebetes, sich zur Geduld mahnend und bekräftigend: «es steht in seinen Händen». Über einem durchlaufenden Bass duettieren Alt und Tenor in einer vom Cantus firmus gelösten Weise, bei der angedeutete Imitationen in kecke Kurzmotiv-Duelle und schwelgerische Textausdeutungen übergehen.

3. Arie — Sopran

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

er wird mich wohl bedenken;

er, als mein Arzt und Wundermann,

wird mir nicht Gift einschenken

vor Arzenei.

Gott ist getreu,

drum will ich auf ihn bauen

und seiner Gnade trauen.

3. Arie — Sopran

Das Wohltun Gottes wird mit der medizinischen Metapher beschrieben, ja fast beschworen: Gott, der getreue «Arzt» und «Wundermann», der kein Gift verabreichen werde, sondern «Arzenei». Das gespannte h-Moll und die weiten Figurationen der Traversflöte rufen eine Aura bittersüsser Eindringlichkeit hervor, die wie eine Übersetzung des alten Choral-Idioms in eine artifizielle höfische (Fremd-)Sprache wirkt.

4. Arie – Bass

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

er ist mein Licht, mein Leben,

der mir nichts Böses gönnen kann,

ich will mich ihm ergeben

in Freud und Leid!

Es kommt die Zeit,

da öffentlich erscheinet,

wie treulich er es meinet

4. Arie – Bass

Nicht nur Vertrauen, nötig ist auch ein fester Wille zur Ergebung «in Freud und Leid» gegenüber dem persönlichen Gott, der zugleich mit überpersönlichen, johanneischen Metaphern als «Licht» und „Leben» beschrieben wird. Gottes Zeit und öffentliche Bewahrheitung stehen allerdings noch aus. Dazu wechselt Bach in einen kernigen Tanzduktus, dessen vom Streichorchester getragene Synkopenketten bodenständige Entschlossenheit verkörpern.

5. Arie – Alt

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

muß ich den Kelch gleich schmecken,

der bitter ist nach meinem Wahn,

laß ich mich doch nicht schrecken,

weil doch zuletzt ich werd ergötzt

mit süßem Trost im Herzen;

da weichen alle Schmerzen.

5. Arie – Alt

Auch Erfahrungen des «bittren Kelchs» werden in diesem gebethaften Choral mit Abendmahls- und Passionsbildern angesprochen. Aber selbst die Bitterkeit tödlicher Kelche verwandelt sich letztlich in «süßen» Trost: «da weichen alle Schmerzen». Ein 12/8-Siciliano im elegischen e-Moll und die atmende Klangfarbe der Oboe d’amore umhüllen die empfindsamen und zuweilen bohrend insistierenden Melodiebögen der Altstimme.

6. Choral

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

darbei will ich verbleiben.

Es mag mich auf die rauhe Bahn

Not, Tod und Elend treiben,

so wird Gott mich

ganz väterlich

in seinen Armen halten;

drum laß ich ihn nur walten.

6. Choral

Unser Trostchoral bekräftigt in der letzten Strophe nochmals angesichts der «rauhen» Erfahrungen von «Not, Tod und Elend» die feste Zuversicht auf Gottes väterliches Walten. Bach entlehnte das Gerüst dieses figurierten Chorals seiner Leipziger Antrittsmusik «Die Elenden sollen essen» von 1723, begnügte sich jedoch nicht mit der Hinzufügung von Hörnern und Pauken. Vielmehr gestaltete er den Orchestersatz auch motivisch sowie in den Längenproportionen wirkungsvoll neu.