Tilge, Höchster, meine Sünden

BWV 1083 // unbekannte Bestimmung

für Sopran und Alt, Streicher und Basso continuo

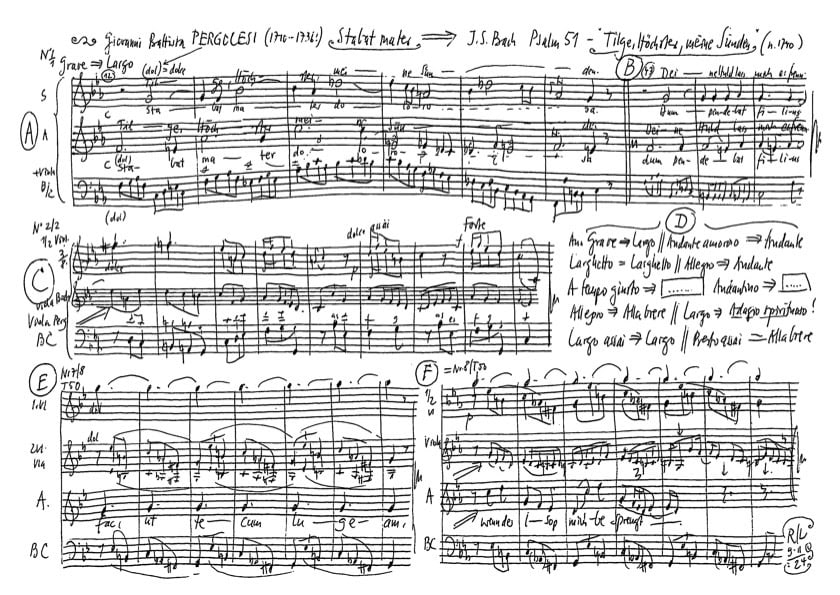

Eine Bearbeitung von Giovanni Battista Pergolesis «Stabat mater», für Sopran und Alt, Streicher und Basso continuo.

Dass der in späteren Jahren als altmodisch kritisierte Bach durchaus neue Entwicklungen im Blick hatte, wird durch seine um 1746/47 anzusetzende Bearbeitung des «Stabat mater» von Giovanni Battista Pergolesi (1736) belegt. Mit ihr gelang dem Thomaskantor eine geniale Verschmelzung modernster neapolitanischer Ausdruckswelten mit der gediegenen Ausarbeitung seiner mitteldeutschen Heimat. So griff er bei der Verwandlung der lateinischen Marienklage in einen deutschen Busspsalm in die Satzfolge ein, ergänzte Passagen und überarbeitete Stimmführungen und Orchesterdynamiken. Das von Bach und seinem Schwiegersohn Altnikol erarbeitete Material wirft hinsichtlich der Entstehung und Zweckbestimmung noch manche Frage auf – bedeutet aber selbst für ausgemachte Kenner eine berührende Horizonterweiterung.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Éva Borhi, Péter Barczi, Petra Melicharek, Dorothee Mühleisen, Ildikó Sajgó, Lenka Torgersen

Viola

Martina Bischof, Sonoko Asabuki, Sarah Mühlethaler

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violone

Markus Bernhard

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Referent

Frank Urbaniok

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

22.11.2024

Aufnahmeort

St. Gallen // Kirche St. Laurenzen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Entstehungszeit

um 1746–1747, Bearbeitung des «Stabat mater» von G. B. Pergolesi

Textgrundlage

Nachdichtung des Psalms 51, Dichter unbekannt

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Giovanni Battista Pergolesi:

«Stabat mater» Nr. 1 & 12

Wortnahe und unrhythmische Übersetzung von Fr. Gregor Baumhof, OSB

Nr. 1

Stabat mater dolorosa,

iuxta crucem lacrimosa,

dum pendebat filius.

Nr. 1

Es stand die Mutter mit Schmerzen

weinend beim Kreuz,

als ihr Sohn dort hing.

Nr. 12

Quando corpus morietur

fac ut animae donetur

paradisi gloria.

Amen.

Nr. 2

Wenn der Leib stirbt, dann hilf,

dass Dein Sohn der Seele die

Herrlichkeit des Paradieses schenke.

Amen

Johann Sebastian Bach:

BWV 1083 «Tilge, Höchster, meine Sünden»

Versus 1 — Sopran, Alt

Tilge, Höchster, meine Sünden,

deinen Eifer laß verschwinden,

laß mich deine Huld erfreun.

Versus 1

Anstelle der mittelalterlichen Trauerklage Mariens unter dem Kreuz wählen Bach und sein unbekannter Textdichter den Busspsalm 51. Sie überspringen die Verse 1–2, David habe diese Worte nach seinem Fehltritt bei Bathesba und dem Verbrechen an Urija gesungen, und setzen gleich mit der Gebetsbitte ein: «Tilge, Höchster, meine Sünden». Über laufenden Bässen entfalten Streicher und Singstimmen ein von harmonischen Reibungen und Auflösungen sowie pathetischen Kantilenen und Seufzern geprägtes Klagebild.

Versus 2 — Sopran

Ist mein Herz in Missetaten

und in große Schuld geraten,

wasch es selber, mach es rein.

Versus 2

So ist aus Davids Bitte um Vergebung die in der Bußtradition angelegte Hoffnung aller Christen auf Reinwaschung ihrer Sünden geworden. Der mit seinen Synkopen zugleich federnde wie unerbittlich kurze 3/8-Takt verleiht der Aussage einen drängenden Charakter.

Versus 3 — Sopran, Alt

Missetaten, die mich drücken,

muß ich mir itzt selbst aufrücken;

Vater, ich bin nicht gerecht.

Versus 3

Dieses Bewusstsein führt zur Erkenntnis der eigenen Ungerechtigkeit. In diesem g-Moll-Duett verbinden sich ostentative Selbstanklagen mit fallenden Demutsgesten und auf Wirkung angelegten Seufzerketten.

Versus 4 — Alt

Dich erzürnt mein Tun und Lassen,

meinen Wandel mußt du hassen,

weil die Sünde mich geschwächt.

Versus 4

Eindrücklich ist der weiterführende Gedanke, dass der Sünde „Tun und Lassen“ den Menschen schwächt. Die Es-Dur-Altarie ermöglicht trotz ihrer synkopischen Motorik eine von hörbarem Edelmut geprägte Bußhaltung.

Versus 5 — Sopran, Alt

Wer wird seine Schuld verneinen

oder gar gerecht erscheinen?

Ich bin doch ein Sündenknecht.

Wer wird, Herr, dein Urteil mindern

oder deinen Ausspruch hindern?

Du bist recht, dein Wort ist recht.

Versus 5

Das Wissen um das Unrecht des „Sündenknechts“ mündet in die Frage: „Wer wird, Herr, dein Urteil mindern?“ Das einem Accompagnato ähnliche Duett steckt voller raffinierter Gesangs- und Orchestermanieren.

Versus 6 — Sopran, Alt

Sieh, ich bin in Sünd empfangen,

Sünde wurde ja begangen,

da wo ich erzeuget ward.

Versus 6

Wie im Psalmvers 7 wird hier die Erbsünde angesprochen. Das wohltuende Schweben des 6/8-Taktes steht in eigenartiger Spannung zur Selbstverdammung des Textes.

Versus 7 — Sopran

Sieh, du willst die Wahrheit haben,

die geheimen Weisheitsgaben

hast du selbst mir offenbart.

Versus 7

„Dir gefällt die Wahrheit“ heißt es im Psalm – hier aktiver: „Sieh, du willst die Wahrheit haben.“ Eine derart galante Opernarie hatte die lutherische Gemeinde vermutlich noch nie zu Gehör bekommen. Dabei schenkt Bachs Bearbeitung seiner geliebten Bratsche eine in Italien unbekannte Eigenständigkeit.

Versus 8 — Alt

Wasche mich doch rein von Sünden,

daß kein Makel mehr zu finden,

wenn der Isop mich besprengt.

Versus 8

Die Bitte um Reinwaschung wird wiederholt, und das schon in der hebräischen Bibel erwähnte Reinigungsmittel Ysop genannt (nicht identisch mit dem heutigen Hyssopus officinalis). Die c-Moll-Arie verkörpert mit fallenden Stakkati und gesteigerten Wiederholungen pures Drama.

Versus 8 — Alt

Wasche mich doch rein von Sünden,

daß kein Makel mehr zu finden,

wenn der Isop mich besprengt.

Versus 9

Nun tritt die gefühlsmäßige Wendung im Psalm ein: die Hoffnung auf „Freud und Wonne“ – „auch wenn das Kreuz mich hart bedrängt.“ Bach hatte an der Einrichtung dieses sowohl antikisierend-strengen wie freimodern konzipierten Fugensatzes gewiss Freude.

Versus 10 — Sopran, Alt

Schaue nicht auf meine Sünden,

tilge sie, laß sie verschwinden,

Geist und Herze schaffe neu.

Stoß mich nicht von deinen Augen,

und soll fort mein Wandel taugen,

o, so steh dein Geist mir bei.

Gib, o Höchster, Trost ins Herze,

heile wieder nach dem Schmerze,

Es enthalte mich dein Geist.

Denn ich will die Sünder lehren,

daß sie sich zu dir bekehren

und nicht tun, was Sünde heißt.

Laß, o Tilger, meiner Sünden,

alle Blutschuld gar verschwinden,

daß mein Loblied, Herr, dich ehrt.

Versus 11 — Alt

Öffne Lippen, Mund und Seele,

daß ich deinen Ruhm erzähle,

der alleine dir gehört.

Versus 11

Die Wendung führt zur Bereitschaft, Gott dankend zu rühmen. Gestische Streicher öffnen den Vorhang für einen nobel-heroischen Vokalauftritt.

Versus 12 — Sopran, Alt

Denn du willst kein Opfer haben,

sonsten brächt ich meine Gaben,

Rauch und Brand gefällt dir nicht.

Herz und Geist, voll Angst und Grämen,

wirst du, Höchster, nicht beschämen,

weil dir das dein Herze bricht.

Versus 12

Die prophetische Kritik am Brandopfer wird aufgenommen: Gott wolle vielmehr reuige, bußbereite Herzen und Geister. Sopran und Alt duettieren über luftigen Orchestergirlanden.

Versus 13 — Sopran, Alt

Laß dein Zion blühend dauern,

baue die verfallnen Mauern,

alsdann opfern wir erfreut;

alsdann soll dein Ruhm erschallen,

alsdann werden dir gefallen

Opfer der Gerechtigkeit.

Versus 13

Während im Psalm 51,20-21 die Aussicht auf die im restaurierten Jerusalem dargebrachten Stieropfer angedeutet wird, ist hier ethisch vom „Opfer der Gerechtigkeit“ die Rede. In leuchtendem B-Dur offeriert die festlich-schwungvolle Musik ansteckende Zuversicht.

Versus 14 — Sopran, Alt

Amen.

Versus 14

Die Kantate schließt mit einem als gewichtiges Fugenduett gestalteten „Amen“ – der hebräischen Bekräftigung: So möge es sein!

Reflexion zu BWV 1083

Frank Urbaniok

Bachs Kantate ist eine eindringliche, leicht bedrängend vorgetragene Bitte. Der wegen seiner Missetaten von Schuld beladene Sünder bittet Gott um Vergebung: «Tilge, Höchster, meine Sünden».

Schuld, Sühne und Vergebung sind Themen, mit denen sich Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen. Dabei ist die Schuld der Ausgangspunkt, auf den sich Sühne und Vergebung beziehen. Die Sühne ist, nicht immer, aber oft eine Strafe. Sie ist also eine Reaktion auf die Schuld. Die Vergebung will die Schuld tilgen, will sie aus der Welt schaffen. Aufgrund dieses Zusammenhangs macht es Sinn, sich zunächst mit dem Ausgangspunkt zu beschäftigen. Was also ist Schuld?

Zwei Formen von Schuld

Schuld gibt es in zwei Formen. Die eine Form ist eine Art Messsystem. Es bewertet, wie gravierend die Verfehlung ist. Je gravierender sie ist, desto schwerer wiegt die Schuld. Ein Mensch wurde getötet. Vor Gericht geht es nun darum herauszufinden, ob der Angeklagte schuldig ist und wenn ja, wie schwerwiegend seine Schuld ist. Die Schwere seiner Schuld bestimmt die Strafe. Bei einer vorsätzlichen Tötung beträgt sie minimal fünf und maximal zwanzig Jahre, je nachdem, wie schwer die Schuld des Täters ist.

Die andere Form der Schuld ist das Schuldgefühl. Weil es ein Gefühl ist, ist es höchst subjektiv. Es gibt Psychopathen, die grausamste Straftaten begehen. Sie haben deswegen aber keine schlaflose Nacht. Denn ein Schuldgefühl empfinden sie nicht. Dann gibt es Menschen, die gar nichts getan haben. Trotzdem werden sie von einem Gefühl schwerer Schuld geplagt. So etwas kann das Symptom einer psychischen Erkrankung, zum Beispiel einer schweren Depression, sein. Die Person hat gar nichts getan. Dennoch fühlt sie sich schuldig, und dieses Schuldgefühl kann sehr quälend sein.

Schuld als Geschäftsmodell

Es ist das Verdienst der katholischen Kirche, entdeckt zu haben, dass Schuldgefühle ein hervorragendes Instrument sind, um Menschen zu kontrollieren oder gar zu unterdrücken. Denn dem Schuldgefühl, das ich als Gefühl in mir trage, kann ich nicht entrinnen. Wenn es jetzt gelingt, sehr starre moralische Regeln aufzustellen, in denen sich die menschliche Natur zwingend verheddern muss, dann laufen viele Menschen mit einem Schuldgefühl herum. Menschen mit Schuldgefühlen lehnen sich nicht auf, sie fügen sich. Wenn man diesen Menschen nun verspricht, sie von ihrem Schuldgefühl zumindest zeitweise zu befreien, dann ist das ein perfektes Geschäftsmodell. Noch bevor der Mensch überhaupt geboren ist, wird sein Konto bereits mit der Erbsünde belastet. Wie heisst es in der Kantate? « Sieh! ich bin in Sünd empfangen, Sünde wurde ja begangen, Da, wo ich erzeuget ward.»

Der Mensch kommt also schon mit einer Schuld auf die Welt. Und die einzige Instanz, die dieses Schuldgefühl vermindern und den Menschen erleichtern kann, ist die gleiche Instanz, die ihn permanent daran erinnert – oder sollte man besser sagen, ihm beständig einredet –, Schuld auf sich geladen zu haben. Indem der Mensch sich fügt und gehorcht, wird ihm in Aussicht gestellt, seine Schuld durch Vergebung zu vermindern.

Der evolutionäre Sinn von Schuldgefühlen

Man kann sich die Frage stellen, warum gibt es überhaupt Schuldgefühle? Wofür sind sie gut? Wie so oft gibt die Evolution die Antwort. Der Evolution geht es nicht um Gott, Religion, Menschenrechte, Wahrheit oder andere hochgeachtete Werte. Sie kennt nur eine Währung: die Verbesserung der Überlebensfähigkeit der Art. Also, sucht die Evolution in Millionen von Jahren dauernd nach Verbesserungen, die es einer Art ermöglichen, in Konkurrenz mit anderen Lebewesen bessere Überlebenschancen zu haben. Nicht mehr und nicht weniger.

Die Evolution ist humorlos. Ihr geht es nie um grosse Werte oder das Individuum. Das kann man sich leicht an einem Beispiel klarmachen: Kaninchen. Das evolutionäre Geschäftsmodell von Kaninchen sieht so aus: Kaninchen sind vor allem Futter für andere Tiere, die sich von ihnen ernähren. Die Evolution hat die Kaninchen so konstruiert, dass sie sich schneller fortpflanzen, als sie gefressen werden. Daran sieht man, was ich damit meine, dass die Evolution humorlos ist. Es zählt allein das Überleben der Art.

Und warum braucht es dann ein Schuldgefühl? Dazu müssen wir verstehen, wie der Homo sapiens, ja wie sehr viele Lebewesen auf diesem Planeten konstruiert sind. Es gibt zwei fundamentale Prinzipien: die egoistische Selbstbehauptung auf der einen und das Kooperationspotenzial auf der anderen Seite.

Die egoistische Selbstbehauptung ist eine unbändige Lebensenergie und aggressive Urkraft. Hier geht es nur darum, zu überleben, sich durchzusetzen und Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. In Reinform ist sie skrupellos, hemmungslos und grenzenlos. Der Löwe frisst die Kinder seines Vorgängers, damit sich seine Gene konkurrenzlos durchsetzen können. Das ist nicht sympathisch. Aber in jedem Lebewesen gibt es mehr oder weniger stark ausgeprägt das Prinzip egoistischer Selbstbehauptung. Friedrich Nietzsche hat das sehr treffend den Willen zur Macht genannt. Er meinte damit, dass in jedem Lebewesen so eine unbändige, archaische und letztlich egoistische Triebkraft existiert.

Das gegenteilige Prinzip ist das Kooperationspotenzial. Auch das sieht man in der Natur an allen Ecken und Enden. Es gibt Fischschwärme, Löwenrudel und Herden von Huftieren. Auch hier verfolgt die Evolution nur ein Ziel: Durch die Kooperation der Individuen in einer Gruppe sind deren Überlebenschancen höher, als wenn man es allein versucht. Die Kooperation lebt von Beziehungen, Bindungen und Empathie.

Beim Löwen hat die Evolution in bessere Zähne, bei der Schlange in besseres Gift und beim Homo sapiens in den Verstand investiert. Das katapultiert bei uns sowohl die egoistische Selbstbehauptung als auch das Kooperationspotenzial in bisher nie gekannte Dimensionen. Darum können wir grauenhafte Kriege führen und unsere Lebensgrundlagen zerstören, aber auch Gruppen mit Millionen von Individuen organisieren.

Bei den meisten Menschen sind beide Prinzipien in einer guten Balance. Sie haben einen gesunden Egoismus und ein ausreichendes Durchsetzungsvermögen, um nicht unter die Räder zu geraten. Sie können aber auch in Arbeitsgemeinschaften oder privaten Beziehungen mit anderen Menschen kooperieren und sich mit ihnen verbinden.

Es gibt aber auch Menschen, bei denen diese Prinzipien individuell total übersteigert sind. So interessiert die schon erwähnten Psychopathen nur, ob ihnen etwas nützt oder nicht. Also nichts mit Kooperation, sondern die Durchsetzung eigener Interessen steht auf Kosten anderer ganz im Vordergrund. Sie verkörpern das Prinzip der egoistischen Selbstbehauptung auf Kosten der Kooperation in Reinkultur. Ihre Devise ist: Sich durchsetzen und profitieren ohne Rücksicht auf andere. – Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die zu viel Kooperationspotenzial haben. Sie sind abhängig, können nichts mehr selbst entscheiden, müssen immer jemand anderen fragen und ordnen sich permanent unter. – Man erkennt durch diese Extreme, wie diese Prinzipien in Reinform aussehen. Wie gesagt, bei den meisten Menschen sind sie in abgeschwächter Form vorhanden. Je nach Situation ist mal das eine und mal das andere im Vordergrund.

Beim Kooperationspotenzial kommt das Schuldgefühl ins Spiel. Denn Kooperation mit Schuldgefühl funktioniert besser als ohne Schuldgefühl. Deswegen hat es die Evolution bei uns eingebaut. Wenn sich Menschen verantwortlich fühlen und bei Fehlern ein Schuldgefühl haben, dann ist die Gruppe überlebensfähiger und dadurch erfolgreicher. Die Evolution sagt: Eine Gruppe mit Individuen mit eingebautem Schuldgefühl funktioniert besser als ein Haufen hemmungsloser Egoisten. Denn das Schuldgefühl wirkt als Bremse gegenüber dem ungehemmten Ausleben der egoistischen Selbstbehauptung. Neben Schuldgefühlen gibt es weitere Gefühle mit ähnlicher Funktion, zum Beispiel Schamgefühl oder das Empfinden von Reue.

Vergebung

Und was hat es mit der Vergebung auf sich? Es gibt Kulturen, bei denen Blutrache über Generationen hinweg durch Rache und Gegenrache viel Leid verursacht. Darum macht es aus evolutionärer Sicht Sinn, wenn sich ein Fehlverhalten wieder aus der Welt schaffen lässt. Dabei hat die Vergebung bei Verbrechen zwei positive Seiten. Sie verringert das Schuldgefühl des Täters und kann dem Opfer helfen, wieder Frieden zu finden. Wohlgemerkt, das kann so sein. Vielleicht ist es aber bei einer sehr schweren Straftat unmöglich, jemals diesen Schlussstrich ziehen zu können. Dann verbietet es sich, auf Opfer einzuwirken, dass sie nun endlich dem Täter vergeben sollen, nur weil alle Nichtbetroffenen wieder eine heile Welt haben wollen.

Das Schuld- und Präventionsprinzip

Die zweite Qualität von Schuld ist Schuld als Masseinheit. Das Gewalt- und Strafmonopol des Staates war ein gewaltiger Fortschritt der Zivilisation. Zuvor mussten sich die Menschen selbst verteidigen und selbst reagieren, wenn ein Familienangehöriger verletzt oder getötet wurde. Wenn das Strafen nicht durch den Staat erledigt wird, sind Willkür und Chaos die Folge. Aber der Staat brauchte einen Massstab, um die Strafen zu verhängen. Bei uns gilt nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Denn es lag unserer christlichen Tradition nahe, die Schuld als Messsystem zu wählen.

Das Schuldprinzip ist immer vergangenheitsorientiert. Ich frage: Wie schwer wiegt deine Schuld, für das, was du in der Vergangenheit getan hast?

Anders als das Schuldprinzip ist das Präventionsprinzip in die Zukunft gerichtet. Die Frage ist nicht, was war deine Schuld in der Vergangenheit? Die Frage ist nun, was ist die Gefährlichkeit eines Täters in Zukunft? Also, wie hoch ist das Risiko, dass der Täter wieder eine Frau vergewaltigt oder jemanden umbringt? Lange Zeit haben die Rechte von Opfern und das Präventionsprinzip im Strafrecht keine Rolle gespielt. Das hat sich erst in der jüngeren Vergangenheit geändert. Ich war hier immer der Ansicht, dass Schuld- und Präventionsprinzip in einer Balance sein müssen. Denn die Beurteilung der Gefährlichkeit eines Täters ist der Schlüsselprozess dafür, Straftaten zu verhindern und potentielle Opfer zu schützen. Nur wenn man die Gefährlichkeit eines Täters genau kennt, weiss man, mit welchen Massnahmen sich die Gefährlichkeit verringern lässt.

Wenn jemand eine andere Person mit dem Tode bedroht, dann ist das unter dem Gesichtspunkt der Schuld keine schwere Straftat mit einer nur geringen Strafe. Aber die Frage nach der Schwere der Schuld ist hier unwichtig. Die entscheidende Frage ist: Setzt der Täter seine Drohung um und begeht ein Tötungsdelikt? Man sieht an diesem Beispiel, dass das Präventionsprinzip und die Frage nach der Gefährlichkeit etwas ganz anderes ist als das Schuldprinzip. Für die Sicherheit der Bevölkerung ist dieses Präventionsprinzip, bei dem es um die Verhinderung zukünftiger Straftaten geht, entscheidend.

Falschbeschuldigungen

Ich möchte nun zum Schluss kommen. Sie haben zwei kurze Toneinspielungen gehört. Es handelt sich um eine Frau, die aufgrund einer Falschbeschuldigung zu Unrecht zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Falschbeschuldigungen sind eine ganz andere Seite der Schuld. Hier geht es um Menschen, die nichts getan haben, die aber trotzdem eines Vergehens beschuldigt und leider auch oft verurteilt werden. Das ist schrecklich und solche Menschen sind Opfer. Aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen nehmen Falschbeschuldigungen zu. Es handelt sich um ein Thema, das in der Öffentlichkeit, den Medien und der Justiz noch unter dem Radar ist und noch nicht ausreichend wahrgenommen wird. Es ist richtig, dass man die Glaubwürdigkeit von Opfern nicht generell infrage stellen soll. Das heisst aber nicht, dass man die Aussagen von vermeintlichen Opfern unkritisch entgegennehmen soll. Leider passiert das heute aber immer öfter, nach dem Motto: Opfer haben immer recht. In diesem gesellschaftlichen Trend gibt es aber zunehmend Trittbrettfahrer, die das missbrauchen, und darum nehmen Falschbeschuldigung zu. Opfer von solchen Falschbeschuldigungen haben bislang noch keine Lobby und werden gesellschaftlich stigmatisiert.