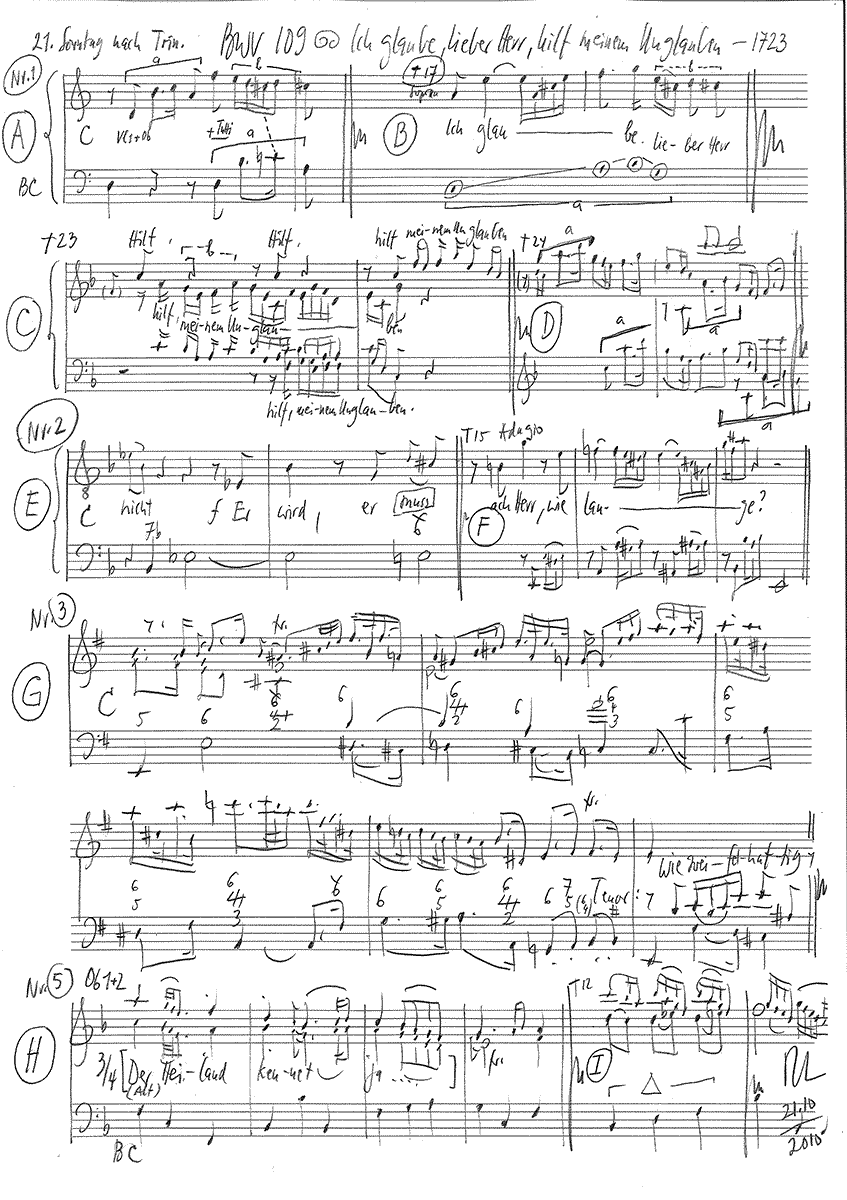

Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben

BWV 109 // zum 21. Sonntag nach Trinitatis

für Alt und Tenor, Vokalensemble, Corno da caccia, Oboe I+II, Streicher und Continuo

Die Evangelienlesung des Sonntags aus Johannes 4 handelt vom königlichen Beamten, der Jesus um Heilung seines kranken Sohnes bittet. Es geht dabei um die Frage des Glaubens. Jesus sagt: «Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht.» Der Beamte jedoch glaubt, als Jesus spricht: «Geh hin, dein Sohn lebt», und findet seinen Sohn gesund. Die Kantate schildert auf verschiedene Weise das menschliche Schwanken zwischen Glauben und Nichtglauben, Hoffnung und Zweifel.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Guro Hjemli, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Olivia Heiniger, Katharina Jud, Lea Scherer

Tenor

Clemens Flämig, Nicolas Savoy, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Valentin Parli, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Michi Gaigg (special Guest), Renate Steinmann, Plamena Nikitassova, Anaïs Chen, Sylvia Gmür, Martin Korrodi, Olivia Schenkel

Viola

Susanna Hefti, Emmanuel Carron

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Corno da caccia

Olivier Picon

Orgel

Norbert Zeilberger

Cembalo

Oren Kirschenbaum

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Suzette Sandoz

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

22.10.2010

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Zitat aus Markus 9, 24

Textdichter Nr. 2-5

Unbekannt

Textdichter Nr. 6

Lazarus Spengler, 1524

Erste Aufführung

21. Sonntag nach Trinitatis,

17. Oktober 1723

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Der Eingangschor der Kantate «Ich glaube, lieber Herr» BWV 109 gehört mit seinem geduldig entwickelten Ritornell und dem steten Umkreisen des sehr kurzen Bibelspruches zu Bachs einprägsamsten Dictumsvertonungen. Er verkörpert dessen hörbares Bemühen, in seinem ersten Leipziger Dienstjahr Kompositionen vorzulegen, die in ihrer formalen Meisterschaft und textbezogenen Ausdruckskraft neue Massstäbe in der hiesigen Stadtkirchenmusik setzen. Die textliche Spannung zwischen glaubendem Bemühen und resignativer Erkenntnis der eigenen Schwäche wird dabei in einer Musik eingefangen, die ein markant aufstrebendes Kopfmotiv mit einem elegischen Tonfall verbindet, dessen wellenförmige Bewegungen und beständige Farbwechsel die Atmosphäre eines intensiven geistlichen Gesprächs nach Art des Emmaus-Ganges evozieren. Entsprechend wechseln sich flehentliche Gesten einzelner Akteure, Stimmpaare und Instrumente mit energischen Tutti-Einwürfen ab; exaltierte Rufe («Hilf!») und enggeführte Verdichtungen verleihen ebenso wie das von Bach zur Verstärkung wichtiger Klangdimensionen nachträglich hinzugefügte Corno da caccia der Glaubensbitte drängenden Ernst.

Das Tenorrezitativ greift die bereits im Kopfsatz präsente Diskrepanz von Zuversicht und Zweifel auf und überführt sie in einen kontrastreichen Dialog, den der Solist gleichsam mit sich selbst austrägt. Den im energischen Forte-Predigtton vorgetragenen Lehraussagen werden zurückgenommene Einwürfe entgegengesetzt, die die angstvolle Sorge ausdrücken, der Höchste würde trotz seiner an die Christenheit gerichteten Zusage den einzelnen Sünder in seiner konkreten Not nicht hören wollen. Von bestärkendem Zuspruch kann daher keine Rede sein; vielmehr entspricht das abschliessende Adagio einem vom mühseligen Kreuzweg erschöpften Warten am Rande der Resignation.

Die folgende Arie führt diesen Gestus mit einer Vertonung weiter aus, deren unverkennbarer Passionston an die düstersten Reuearien eines Petrus denken lässt. Die haltlos suchende Tenorstimme ist in einen dichten e-Moll-Streichersatz mit chromatisch absteigenden Linien und peitschenden Violinfiguren eingepresst, denen man die im Herzen bereits zuckenden Höllenflammen ablauschen kann. Das oszillierende «Wanken» der Solopartie geht im Mittelteil in lastende Schmerzensklänge über; Bach lässt mit dieser Arie voll tragischer Leidenschaft deutlich werden, dass trotz äusserster Anstrengung die erwünschte Glaubenssicherheit aus eigener Kraft nicht errungen werden kann – ein Kernsatz der lutherischen Theologie, der hier mit gewagt opernmässigen Mitteln plausibel gemacht wird.

Nach dieser heftigen Glaubenskrise in Tönen bringt das folgende Altrezitativ den plötzlichen Umschlag. Da Jesus einer kühnen theologischen Volte zufolge nicht nur im stillgestellten Wort der Evangelien, sondern auch «itzt noch Wunder tut», ist die Erlösung näher als gedacht – vorausgesetzt, die «Glaubensaugen» sind für diese Verheissung geöffnet und bereit.

Wie sehr dies zu trösten vermag, macht die folgende Arie gerade im Verzicht auf extravagante Ausdrucksmittel deutlich. Ein nur von sanft konsonierenden Oboen sowie vom Continuo begleiteter menuettartiger Tanzsatz bringt in der Art eines Kinderliedes die gewünschte Haltung demütigen Vertrauens klanglich auf den Punkt. Wenn die Oboen mit ihrem Zwiegesang den häufig in tiefer Lage aussingenden Alt übertönen, hat es fast den Anschein, als sollten sie in einer Situation am Boden liegender Hoffnung für den sprachlosen Menschen das Wort ergreifen. In Arien wie dieser begegnet sich bei Bach routinierte kompositorische Kunst mit einem feinen Gespür für textliche Nuancen und genuin menschliche Anliegen.

Als echte Überraschung folgt auf dieses beschauliche Andachtsstübchen kein schlichter Kantionalsatz, sondern ein dramatischer Schlusschoral, in dem der hämmernde Liedvortrag der vom Sopran angeführten Chorstimmen von einem stürmischen Orchester-Concerto voll zackig auffahrender Gesten und schneidender Liegeakkorde angetrieben wird. Mit diesem Satz greift Bach nicht nur die ausgreifende Ensemblemusik des Eingangschores in beschleunigter Form wieder auf; die von Text und Musik gleichermassen verkörperte Apotheose des siegverleihenden Gottvertrauens gibt auch eine Antwort auf die zu Beginn noch ziellos suchende Glaubensbitte. Sie kommt einer bewegenden Selbstermächtigung der Kirchenmusik gleich: Es ist der altprotestantische gemeindliche Choralgesang, der Einheit stiftet und die schwankenden Kräfte des Einzelnen in einer geradezu entfesselten Weise potenziert. Dass Bach sich mit solchen Entwürfen an sein grosses Choralkantatenprojekt von 1724/25 herantastete, wird hier unmittelbar hörbar.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

«Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!»

1. Chor

Dieser Satz steht im Bericht von der Heilung eines besessenen Knaben. Auf das Wort Jesu: «Alles ist möglich dem, der glaubt» ruft der Vater aus: «Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!» (Markus 9, 24). Einer der frühen Bachbiographen, Philipp Spitta, nannte in seiner Monographie von 1880 diesen Eingangssatz einen «sehr merkwürdigen Chor»: «Er drückt die Empfindung des Schwankens und Zweifelns in ebenso bestimmter als meisterlicher Weise aus, indem die Stimmen vereinzelt und gleichsam haltlos umher irren und sich nur selten und kurze Zeit zu compacten Gebilden zusammenschliessen.»

2. Rezitativ (Tenor)

Des Herren Hand ist ja noch nicht verkürzt;

mir kann geholfen werden.

Ach nein! Ich sinke schon zur Erden

vor Sorge, daß sie mich zu Boden stürzt.

Der Höchste will, sein Vaterherze bricht.

Ach nein! Er hört die Sünder nicht.

Er wird, er muß dir bald zu helfen eilen,

um deine Not zu heilen.

Ach nein! Es bleibet mir um Trost sehr bange,

ach Herr, wie lange?

2. Rezitativ

Die Spannung zwischen Glauben und Zweifeln kommt auch in der Bibel häufig zur Sprache. In diesem dialogisch formulierten Rezitativ finden sich denn auch zahlreiche Anklänge an biblische Texte, z.B.: «Die Hand des Herrn ist nicht fern, um zu helfen» (Jesaja 59, 1); «Du aber, Herr, wie lange?» (Psalm 6, 4), oder «Siehe, um Trost war mir sehr bange» (Jesaja 38, 17 Luthertext).

3. Arie (Tenor)

Wie zweifelhaftig ist mein Hoffen,

wie wanket mein geängstigt Herz!

Des Glaubens Docht glimmt kaum hervor,

es bricht dies fast zustoßne Rohr,

die Furcht macht stetig neuen Schmerz.

3. Arie

Der Zweifel scheint überhandzunehmen. Die Verheissung über den Messias: «Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den verglimmenden Docht löscht er nicht aus» (Jesaja 42, 3), wird fast ins Gegenteil verkehrt. Markante Rhythmen, weite Intervalle und Wechsel im Klangbild charakterisieren das Schwanken und Zweifeln.

4. Rezitativ (Alt)

O fasse dich, du zweifelhafter Mut,

weil Jesus itzt noch Wunder tut!

Die Glaubensaugen werden schauen

das Heil des Herrn;

scheint die Erfüllung allzu fern,

so kannst du doch auf die Verheißung bauen.

4. Rezitativ

Nun tritt der Umschwung ein und der Glaube gewinnt die Oberhand. Das Rezitativ nimmt Bezug auf die im Evangelium berichtete Wunderheilung. Die beiden letzten Zeilen erinnern an den Abschnitt aus Hebräer 11, wo von Abraham und Sara die Rede ist, welche der Verheissung trauten, obwohl sie die Erfüllung nicht mehr erlebten. «Im Glauben gehen wir unsern Weg, nicht im Schauen» (2. Korinther 5, 7).

5. Arie (Alt)

Der Heiland kennet ja die Seinen,

wenn ihre Hoffnung hülflos liegt.

Wenn Fleisch und Geist in ihnen streiten,

so steht er ihnen selbst zur Seiten,

damit zuletzt der Glaube siegt.

5. Arie

Die Arie bestätigt, dass es sich lohnt, der Verheissung zu trauen. Dass der Glaube obsiegt, ist letztlich das Werk des Heilandes, der die Seinen kennt und ihnen beisteht. Die Musik findet jetzt zu einem geordneten, tänzerischen Mass, das im Mittelteil auf das Wort «streiten» heftiger wird, dann auf die Worte «der Glaube siegt» zur Ruhe kommt und schliesslich zum gleichmässig tänzerischen Schritt des Anfangs zurückkehrt.

6. Choral

Wer hofft in Gott und dem vertraut,

der wird nimmer zu Schanden;

denn wer auf diesen Felsen baut,

ob ihm gleich geht zu Handen

viel Unfalls hie, hab ich doch nie

den Menschen sehen fallen,

der sich verläßt auf Gottes Trost;

er hilft sein’ Gläubgen allen.

6. Choral

Eine Strophe aus Lazarus Spenglers Lied «Durch Adams Fall ist ganz verderbt menschlich Natur und Wesen», welche die Kantate beschliesst, betont nochmals, dass Gott nicht im Stich lässt, wer ihm vertraut.

Suzette Sandoz

«Anerkennung der eigenen Fehlbarkeit»

Warum der Kantatentitel «Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben» Politikern den Spiegel vorhält.

Wenn ich als Politikerin dazu eingeladen werde, eine Gesetzesvorlage, eine Initiative oder eine Idee zu unterstützen oder zu bekämpfen, empfinde ich stets das Bedürfnis, dies mit einer gewissen Leidenschaft zu tun, denn dies entspricht meinem Wesen. Doch ich weiss auch, dass in den hintersten Winkeln meines Gehirns gleichsam wie ein Reflex ein rotes Lämpchen aufleuchtet, das mir bedeutet: Pass auf! Vergiss nicht, dass du nicht unfehlbar bist. Was hat dies mit dem Titel der Kantate «Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben» zu tun? Die im Markusevangelium überlieferten Worte, die der Vater eines kranken Jungen spricht, sind für denjenigen, der sie erst einmal frei von jeglicher theologischer Referenz liest, Ausdruck der menschlichen Natur, die zwischen Gut und Böse, Vertrauen und Misstrauen, Gewissheit und Zweifel stets hin- und hergerissen ist.

Tatsächlich gibt es ja kein besseres psychologisches Werk als die Bibel. Sie zeugt von einer Menschenkenntnis, welche auch die ältesten Philosophen besassen, unabhängig welcher Religion sie angehörten. Deshalb soll der Satz: «Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!» anfangs aus einer psychologischen Verständnisperspektive betrachtet werden.

In dem Masse, wie diese eben auch mit der Natur des Menschen zu tun hat, sollten somit all jene, welche Verantwortung tragen und eine Führungsfunktion innehaben, sich für die Bildung der Jugend oder der öffentlichen Meinung verantwortlich fühlen, über diesen Satz nachdenken. Er zwingt nämlich dazu, die grundsätzliche Fehlbarkeit eines jeden von uns anzuerkennen. Gleichzeitig zeigt er auf, dass man einen Weg einschlagen, ihn beharrlich und mit Begeisterung gehen kann und sollte. Dabei ist zu bedenken, dass niemand perfekt und allein auf der Welt ist, sondern dass ein Gegenüber immer bemüht sein kann, das Gegenteil zu vertreten, und dies vielleicht zu Recht. Es handelt sich hier um eine überaus spannende Dualität. Sie besagt einerseits, dass ein jeder lernen soll, seinen Überzeugungen treu zu bleiben – es ist wichtig, Überzeugungen zu haben und sie zu verteidigen – andererseits sollte von jedem auch anerkannt werden, dass der andere ebenfalls seine Überzeugungen zu verteidigen weiss.

In dieser Anerkennung einer anderen, der eigenen widersprechenden Überzeugung liegt das Wesen der Meinungsfreiheit und letztlich der Demokratie. Es scheint aber, dass wir in einer Zeit leben, in der gerade der Satz «Ich glaube, hilf meinem Unglauben!» in Vergessenheit geraten ist. Man lässt es bei der Aussage «Ich glaube» bewenden und meint, mit ihr lasse sich alles rechtfertigen.

Verweigerter Dialog

Vermehrt glauben Menschen, im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein, in deren Namen sie andere daran hindern könnten, gar hindern müssten, eine andere Meinung zu vertreten, wenn sie diese als gefährlich oder schädlich erachten. So treten immer wieder Politiker auf, in deren Augen verboten werden sollte, Unterschriften für Volksinitiativen zu sammeln, die, nach ihrer Meinung, ein widerliches oder ein für eine entwickelte Gesellschaft unwürdiges Ziel verfolgen. Diese Politiker betrachten sich als unfehlbar, als Vertreter der Wahrheit und als Beschützer von Grosszügigkeit und Tugendhaftigkeit. Kurz, sie glauben, vollkommen zu sein. In Wirklichkeit verweigern sie den Dialog mit den Menschen, die auf – zugegebenermassen – ungeschickte Art und Weise ungerechtfertigte Ziele verfolgen, weil sie ihr eigenes Leiden, ihre Enttäuschung und Frustration, die sich dahinter verbergen, nicht adäquat ausdrücken können. Vielleicht nutzen Politiker aber auch nur das von den Medien oftmals begünstigte Abdriften ins Emotionale aus. Wie dem auch sei: Wenn «pseudo-weise» Politiker, die sich das Recht herausnehmen, anderen Menschen die Äusserung von Gefühlen zu verbieten, anerkennen würden, dass diese so dumm, weichlich, einfältig oder böse nicht sind, wie sie glauben, verstünden sie vielleicht den wahren Grund eines Leidens. Das wäre die Voraussetzung, um jene Emotionalisierung politischer Auseinandersetzungen, die sie zu Recht bannen möchten, zu verhindern.

Kürzlich veröffentlichten die Medien Umfragen, nach denen 40 Prozent der Bürger die Wiedereinführung der Todesstrafe befürworten. Dieser Prozentsatz ist erschreckend hoch, doch rechtfertigt er nicht das Verbot, Unterschriften für eine Volksinitiative zugunsten der Todesstrafe zu sammeln. Das Umfrageergebnis sollte aber die Gegner der Wiedereinführung der Todesstrafe – zu denen auch ich gehöre – veranlassen, nicht nur Gegenargumente zu suchen, sondern die eigentlichen Beweggründe für eine solche Initiative auszuloten, um sie zu beseitigen oder zu korrigieren. Auch ein überzeugter Gegner der Todesstrafe muss verstehen lernen, warum manche Bürger die Todesstrafe wieder einführen wollen. Indem er ihnen verbietet, sich dazu zu äussern, weil er selbst fest überzeugt ist, recht zu haben, bringt er ihnen Verachtung entgegen und leugnet ihr mögliches Leiden; vielleicht steigert er auf diese Weise gar ihren Groll und stiftet sie nicht zuletzt auch zu Gewalttaten an.

Demokratie impliziert Meinungsfreiheit. Um diese zu realisieren, genügt es, anzuerkennen, dass eine gegensätzliche Meinung immer ihr Existenzrecht hat. Nur so kann das Abgleiten ins Totalitäre, das jeder freien Gesellschaft droht, verhindert werden. Warum existiert diese Bedrohung überhaupt? Weil die Gesellschaft dazu neigt, die Weisheit der Ältesten zu vergessen, mag eine Antwort sein. Weil die biblische Botschaft in Vergessenheit gerät, könnte eine zweite Antwort sein, und deshalb soll im Folgenden nun auf die christliche Dimension des Kantatentitels «Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben» eingegangen werden.

Eingeständnis von Kraft und Schwäche

Im Markusevangelium, auf das der Titel der Kantate verweist, heilt Christus ein als «dämonisch» bezeichnetes Kind, dessen Vater zu Jesus gesagt hatte: «Wenn du kannst, hilf’ uns, hab’ Erbarmen mit uns». Da hat ihm Jesus geantwortet: «Alles kann, wer glaubt», worauf der Vater des Jungen ausrief: «Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!»

Welch’ wunderbares Eingeständnis von Kraft und Schwäche, von Ehrgeiz und Bescheidenheit: «Ich glaube» – selbstverständlich, denn dies ist eine Voraussetzung für die Heilung meines Kindes, denn ich will seine Heilung um jeden Preis! Allerdings folgt sofort das Eingeständnis der eigenen Schwäche: Es könnte sein, dass ich nicht glaube, wie ich glauben sollte, hab’ deshalb Erbarmen, hilf mir – schliesslich bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Dinge auf vollkommene Art und Weise tue.

Im Angesicht Christi, der in diesem Augenblick präsent ist, drückt die Aussage «Ich glaube» des Vaters eine Glaubenshaltung aus und nicht bloss eine intellektuelle Erkenntnis. Sie offenbart den Willen, etwas gut zu machen, ähnlich dem Willen derjenigen, die zum Beispiel in der Politik etwas vermeintlich gut machen wollen, indem sie die Meinung der anderen verbieten, um die eigene durchzusetzen. Der Vater aber, der die Heilung seines Kindes unbedingt will, begeht nun gerade diesen Fehler nicht. Vielmehr bittet er, da er nicht ganz sicher ist, ob er es wirklich gut macht, Christus um Verständnis und Erbarmen.

In der Politik ist der andersdenkende Bürger eine Person, die das Recht auf Achtung ihrer Identität hat. Niemand darf diesem Menschen einen Maulkorb anlegen, selbst dann nicht, wenn er Dinge sagt, die dem einen oder anderen gänzlich missfallen und ihn vielleicht sogar manchmal sprachlos machen. Wer aber von den Werten, die er vertritt, überzeugt ist, wird die geeigneten Worte finden und überzeugen können. Allenfalls mag eine Schlacht verloren gehen, man mag am Boden liegen, aber in der Demokratie kann ein Thema jederzeit wieder aufgenommen und das Steuer herumgerissen werden. Verzweiflung ist hier nicht am Platz. Hingegen sollte das Bewusstsein für die eigene Verantwortung in der Kunst des Debattierens und Argumentierens vorhanden sein und auf Glaubwürdigkeit geachtet werden. Das Verbot einer missliebigen Idee oder Meinung jedoch lässt erkennen, man sei vollkommen, verachte den anderen und habe dessen Werten nichts anderes gegenüberzustellen als das Spiel mit den Muskeln. Wenn christliche Werte, etwa die Achtung der Person, die Einhaltung des gegebenen Wortes und die vor Gott zu verantwortende Freiheit, aufrichtig verteidigt werden, werden sie sich auch am Schluss durchsetzen. Der Demokratie wird es umso besser gehen, je treuer die Gesellschaft den christlichen Werten nachlebt.

Übersetzung aus dem Französischen: Béatrice Raboud