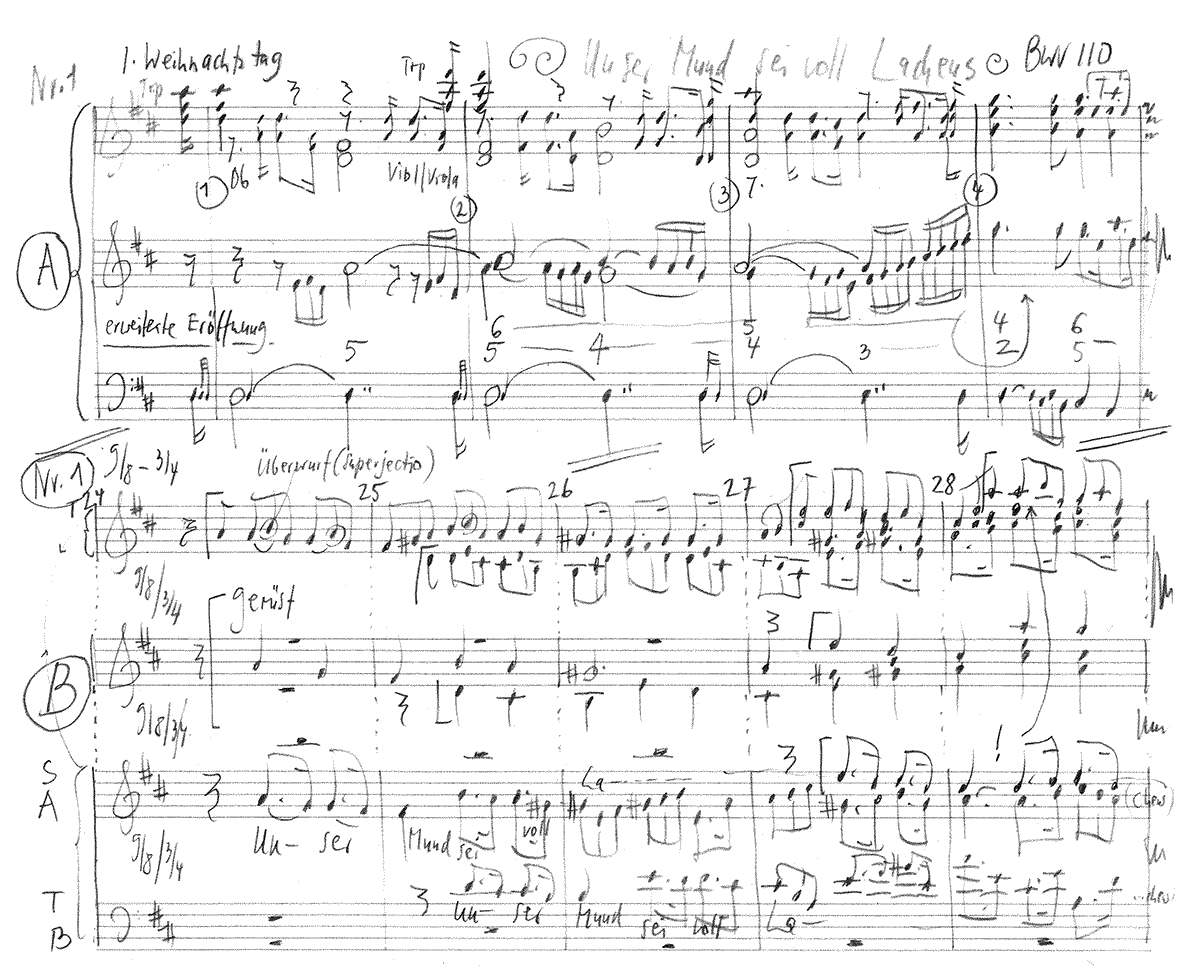

Unser Mund sei voll Lachens

BWV 110 // zum 1. Weihnachtstag

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompeten I–III, Pauke, Traverso I+II, Oboe I+II+III (Oboe d‘amore, Oboe da caccia), Fagott und Streicher

Der zum 1. Weihnachtstag 1725 entstandenen Kantate BWV 110 liegt ein eigenwilliges Libretto des Dichters Georg Christian Lehms zugrunde – drei Bibelworte werden jeweils durch eine Arie kommentiert, bevor ein Choral für den gemeindebezogenen Abschluss sorgt.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Mirjam Berli, Olivia Fündeling, Jennifer Rudin, Susanne Seitter, Alexa Vogel

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Francisca Näf, Simon Savoy, Lea Scherer

Tenor

Clemens Flämig, Jonathan Spicher, Nicolas Savoy, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Valentin Parli, Philippe Rayot, Oliver Rudin

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Dorothee Mühleisen, Monika Altdorfer, Christine Baumann, Elisabeth Kohler, Martin Korrodi, Marita Seeger, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof, Olivia Schenkel

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Ingo Müller, Thomas Meraner, Dominik Melicharek

Oboe d’amore

Ingo Müller

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer

Flauto Traverso/Traversflöte

Claire Genewein, Renate Sudhaus

Timpani/Pauke

Martin Homann

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Joachim Rittmeyer

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

21.12.2012

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 2, 4, 6

Georg Christian Lehms (1684-1717)

Textdichter Nr. 3, 5

Bibelzitate

Textdichter Nr. 7

Kaspar Füger (1521-1592)

Erste Aufführung

1. Weihnachtstag,

25. Dezember 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Dem hohen Festtag entsprechend zog Bach in seinem Eingangschor, dem ein abgewandelter Vers aus Psalm 126 zugrunde liegt, klanglich alle Register. Er griff dafür auf eine wohl aus seiner Köthener Zeit stammende Ouvertüre für Streicher, drei Oboen, Fagott und Continuo zurück, die er um Trompeten und Pauken sowie Traversflöten erweiterte. Damit entstand eine Partitur von mitreissender Festfreude, die über dem eröffnenden Orgelpunkt wie ein Händelsches Feuerwerk zu explodieren scheint. Zudem gelang es Bach, in die konzertante Fugenmitte der Ouvertüre einen Chorsatz einzuarbeiten, der mit seinen Solopassagen und vokalen Ripienstimmen auf maximale Wucht und Differenzierung setzt.

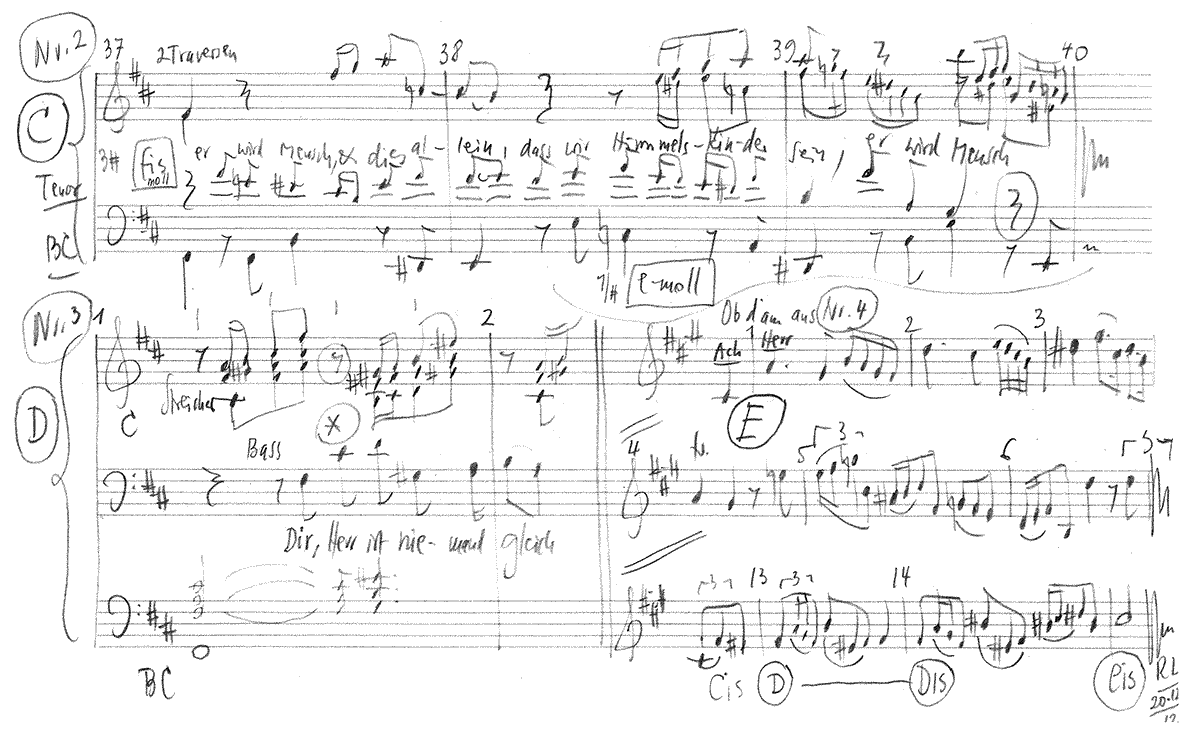

Der prachtvollen Eröffnung folgt eine empfindsame Tenorarie, die den Blick auf die innere Reflexion der «Gedanken und Sinne» richtet. Die von manchen Kommentatoren vermisste weihnachtliche Bindung des Textes wird durch die Flöten hergestellt, die mit dem Fagottcontinuo eine pastorale Klangwelt entfalten. Aufwärts gerichtete Gesten sind in dieser Musik beständig präsent; von grosser Wirkung ist die durch das wiederholte «wir» hervorgehobene Bezeichnung auch der jetzt lebenden Menschen als «Himmelskinder». In einem ausdrucksvollen Rezitativ des Basses vermag man in den begleitenden Streichern die Engelsflügel rauschen zu hören. Der drastische Umschlag in die fis-Moll-Welt der Altarie macht erkennbar, worum es in dieser Kantate geht: um den himmelweiten Unterschied zwischen göttlicher Majestät und menschlicher Niedrigkeit sowie das Wunder, das in der unverdienten Aufhebung dieser Spaltung durch Christi Geburt beschlossen liegt. Die Mitwirkung einer Oboe d’amore fungiert in der schwerblütigen Selbstanklage des Altes daher sowohl als beseelende Klangfarbe wie als emblematisches Zeichen: Gott hat durch seine Liebe die menschliche Natur geadelt und damit die Welt wärmer und reicher gemacht. Dies ist auch Thema des folgenden Duettes, das mit dem oft prunkvoll vertonten Text «Ehre sei Gott in der Höhe» einen massiven Chorsatz hätte abgeben können. Bach aber optiert in diesem nur mit einer geschmeidigen Continuolinie ausgestatteten Stück für innerlichen Jubel und stille Verzückung. Ob sich die Leipziger dabei an die Musik jenes Einlagesatzes zu Bachs Weihnachtsmagnificat von 1723 erinnerten, der diesem Duett zugrunde liegt? Indem er jenes «Virga Jesse floruit» in ein «Ehre sei Gott in der Höhe» verwandelte, hat Bach die auf Christus gedeutete alttestamentarische Verheissung innermusikalisch erfüllt. Dann aber bricht sich ungehemmter Jubel Bahn: Die Bassarie übernimmt die Dreiklangsfiguren des Duetts, überträgt sie jedoch der Trompete, die mit robusten Fanfaren zur Weihnachtsfreude aufruft: «Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder!». Passend dazu bewegen sich sämtliche Stimmen im Lauf oder Sprung nach oben. Doch differenziert der Komponist strikt textgemäss: Wo von den «andachtsvollen Saiten» die Rede ist, schweigt die sonst bravourmässig geführte Trompete.

Der Schlusschoral bringt das Werk mit der archaischen Melodie des Liedes «Wir Christenleut» zu einem überraschend ernsten Schluss. Die Kurzzeilen des Textes verleihen dem Satz erhebliche Wucht – die Kantate zeigt, dass Bach auch in seinem dritten Leipziger Amtsjahr mit ganzer Kraft danach trachtete, sein Publikum zu beeindrucken und sich Aufgaben von höchster Schwierigkeit zu stellen.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Der Text dieser Kantate stammt aus dem Jahrgang, den Georg Christian Lehms unter dem Titel «Gottgefälliges Kirchen-Opffer» 1711 veröffentlicht hatte, und trägt die Überschrift «Andacht auf den Christtag». Im Unterschied zu andern Kantaten besteht er nur aus Bibelwort, madrigalischen Arien und einem Schlusschoral, ohne frei gedichtete Rezitative.

1. Chor

Unser Mund sei voll Lachens und unsre

Zunge voll Rühmens. Denn der Herr hat

Grosses an uns getan.

1. Chor

Der Eingangschor singt einen leicht abgeänderten Vers aus dem Psalm 126, einem Lob- und Danklied der aus dem babylonischen Exil befreiten Judäer: «Als der Herr wandte Zions Geschick, da waren wir wie Träumende, da war unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sprach man unter den Völkern: Der Herr hat Grosses an ihnen getan.»

Bei der Komposition dieser Kantate griff Bach teilweise auf frühere Werke zurück – beim Eingangs-chor etwa auf die Frühfassung der heute sehr bekannten D-Dur Ouvertüre für Orchester BWV 1069, der er für den Weihnachtsanlass Trompeten- und Paukenstimmen hinzufügte und in deren geschwinden Mittelteil er sehr gekonnt einen Chorsatz einarbeitete.

2. Arie (Tenor)

Ihr Gedanken und ihr Sinnen,

schwinget euch anitzt von hinnen,

steiget schleunig himmelan

und bedenkt, was Gott getan!

Er wird Mensch, und dies allein,

dass wir Himmels Kinder sein.

2. Arie

Zur «Andacht» gehört es, der grossen Taten Gottes zu gedenken: Gott wird Mensch, damit wir Kinder Gottes (des Himmels) würden (Galater 4, 5). Nach den machtvollen Trompetenklängen des Eingangssatzes könnten die zwei Querflötenpartien dieser Arie ein Hinweis sein auf die doppelte Gestalt von Jesus: Gottessohn und Mensch.

3. Rezitativ (Bass)

Dir, Herr, ist niemand gleich.

Du bist gross und dein Name ist gross

und kannsts mit der Tat beweisen.

3. Rezitativ

Das dem Bass übertragene Bibelzitat stammt aus dem Buch Jeremia (10, 6). Begleitet von energischen Streicherfiguren, bereitet es das «Gloria» vor, welches später in Nr. 5 folgt.

4. Arie (Alt)

Ach Herr, was ist ein Menschenkind,

dass du sein Heil so schmerzlich suchest?

Ein Wurm, den du verfluchest,

wenn Höll und Satan um ihn sind;

doch auch dein Sohn, den Seel und Geist

aus Liebe seinen Erben heisst.

4. Arie

Diese Arie bildet das Zentrum der Kantate. «Was ist doch der Mensch, dass du seiner gedenkst? und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?» fragt der Psalmdichter (8, 5 und 144, 3). Der unter dem Einfluss des Bösen stehende Mensch wäre verloren. Aber Gott, der Herr, sucht in seinem Mensch gewordenen Sohn den verfluchten Menschen in Liebe auf und macht ihn zu seinem Kind und Erben. Diese Zweiteiligkeit des verfluchten und doch erlösten Menschen spiegelt sich in der Zweiteiligkeit der Alt-Arie. Dem klanglichen Ausdruck der göttlichen Liebe dient die Besetzung mit Oboe d‘amore statt normaler Oboe, die sich aus der tiefen Lage der Partie zwingend ergibt.

5. Arie (Duett Sopran, Tenor)

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf

Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!

5. Arie / Duett

Aus dem Evangelium zum ersten Weihnachtstag, der Verkündigung der Geburt Christi (Lukas 2, 1–14), nahm Lehms den Gesang der Engel in seine Dichtung auf und Bach greift dabei auf den Einlagesatz «Virga Jesse floruit» zu seinem Magnificat Es-Dur BWV 243a von Weihnachten 1723 zurück.

6. Arie (Bass)

Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder,

und singt dergleichen Freudenlieder,

die unserm Gott gefällig sein.

Und ihr, ihr andachtsvollen Saiten,

sollt ihm ein solches Lob bereiten,

dabei sich Herz und Geist erfreun.

6. Arie

Nicht allein die himmlischen Wesen erweisen Gott die Ehre. Auch an die Gemeinde auf Erden ergeht ein Weckruf, Gott mit Liedern und Saitenspiel zu loben. Eine solistische Trompete unterstreicht im Verbund mit Oboen und Streichern und gestützt auf eine fanfarenartige Dreiklangsmelodik dieses «Wachet auf!»

7. Choral

Alleluja! Alleluja! Gelobt sei Gott,

singen wir all aus unsers Herzens Grunde.

Denn Gott hat heut gemacht solch Freud,

die wir vergessen solln zu keiner Stunde.

7. Choral

Als Schlusschoral wählte Lehms sehr geschickt die letzte Strophe des Weihnachtsliedes «Wir Christenleut habn jetzund Freud» von Kaspar Füger (1521–1592), welche den Gedankengang der Kantate im vierstimmigen Satz der Singstimmen und Instrumente treffend zum Abschluss bringt.

Joachim Rittmeyer

«Von der Gleichzeitigkeit des Erhabenen und Trivialen»

Betrachtungen eines Kabarettisten zur Kantate «Unser Mund sei voll des Lachens»

Die sogenannte E-Musik – E bekanntlich für Ernst stehend – ist vielleicht nicht unbedingt das allervertrauteste, vor allem nicht das allerstabilste Parkett für einen Kabarettisten. Die bisherigen Versuche jedenfalls könnte man bestenfalls als interessant bezeichnen.

So habe ich einmal einen Musiker verkörpert, der sich – in der Pause zwischen zwei kammermusikalischen Werken – aus den Reihen des Publikums heraus an seine Berufskollegen auf dem Podium wendet, um aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens ein paar persönliche, groteske und zum Schluss gar rührende Episoden beizusteuern. Natürlich war der Auftritt mit dem Ensemble abgesprochen – und doch: Demonstratives Kopfschütteln war noch die diskreteste Reaktion, die den Auftritt begleitete, bevor dann jedem klar wurde: man befindet sich auf dem Terrain des humoristischen Spiels.

Ein anderes Mal geriet die Figur eines selbstgefälligen Kritikers, den ich an Stelle einer Moderation bewusst pomadig und narzisstisch-elitär über «seinen» Chopin salbadern liess, bei den Konzert-Sponsoren der Aargauischen Kantonalbank in den falschen Hals und liess sie nachträglich an den monetären Zuflusshebeln etwas herumschrauben – im Gegenuhrzeigersinn natürlich.

Heute allerdings – das sei versichert – sind keine Gänsefüsschen um mich und meine Reflexion herum zu denken. Obschon ich mich frage, bevor ich mich der Kantate zuwende, warum einer, der, wie ich, aus einem extrem E-Musik lastigen Haus stammt – meine Mutter war Pianistin und Organistin – ausgerechnet in einem Beruf gelandet war, in dem sich das Echte mit dem Unechten, das Eigentliche mit dem Uneigentlichen in einer ständigen Spannung befindet.

Vielleicht, ja, vielleicht hat es mit einem weit zurückliegenden Erlebnis zu tun, das sich mir hier in aller Deutlichkeit wieder vergegenwärtigt: Schon früh war es dem Nachzügler, der ich war, vergönnt, die Innenräume von Kirchen bis in alle Winkel hinein kennenzulernen, während seine Mutter an der Orgel ihre Sonntagseinsätze einstudierte. Mit jedem Mal wagte er sich ein bisschen mehr vor in die halböffentlichen Zonen, bis er sich dann einmal den am weitesten entrückten Bereich vornahm: die Kanzel – den Ort also, der ja wirklich nur dem Pfarrer vorbehalten war. Aber dieser wunderbar holzverzierte, mit Samtbrüstung versehene Hochsitz, in dem sich der Geistliche nach seinen Wortmeldungen jeweils so feierlich niederzusetzen und den Kopf zu senken pflegte – es reizte einfach zu sehr. So stieg er denn, nach jeder Treppenstufe einhaltend diese eichene Treppe hoch, öffnete zaghaft das Schwing-Türchen, schaute sich um und sah, was der Pfarrer offensichtlich immer vor sich sah, wenn er den Kopf senkte: die Bibel, natürlich, und – daneben das Matchprogramm des FC St.Gallen und auf diesem wiederum einen Nagel-Knipper samt Nagelrückständen.

Dieses Bild, das Erhabene und das Triviale so dicht nebeneinander, hinterliess nicht nur einen mächtigen Eindruck im Moment – auch später, bei der Verfestigung meiner Berufsneigung muss dieses Bild mitgewirkt haben.

Allerdings: Zuerst hatte mich das Erlebnis vor allem verwirrt. Seine innewohnende Komik wusste ich erst im Rückblick bewusst zu erfassen – aber je später, je sicherer.

Als hilfreich in diesem Erkenntnisprozess erwies sich Jahre später auch Goethes Faust, genauer die Prolog-Passage, in der sich Gott mit seinem Gegenspieler Mephistopheles unterhält. Es ist das Gespräch, das dann in der bekannten Wette um die Seele von Doktor Faust mündet. Und nach dieser Unterhaltung, in der sich Mephisto gegenüber Gott immer wieder kecke Einwände erlaubt, entwischt Gott die spontane Bemerkung (wenn der Ausdruck «spontan» für einen Gott überhaupt angemessen ist):

«Von allen Geistern, die verneinen, fällt mir der Schalk am wenigsten zur Last.»

Da haben wir’s!

Selbst Goethe – dieses andere Hochgestirn neben Bach – selbst er hielt es für erwiesen und brachte es auf den Punkt: Auch Gott hat Sinn für Humor. Hätte er sonst von den «Geistern, die verneinen» den «Schalk», so explizit lobend hervorgehoben?

Was aber ist ein «Schalk»?

Es ist einer, der sich von der Grossartigkeit des Universums, vom Geniestreich der Schöpfung – im Gegensatz zu all den ergebenen huldigenden Geistern – nicht restlos beeindrucken lässt. Einer, der unziemlich genau hinsieht und sich dann, ach, die Bemerkung nicht verkneifen kann: Mit Verlaub, o Herr: Es gibt sie vielleicht doch, die paar klitzekleinen Ungereimtheiten.

Und von diesem «Schalk» also lässt sich Gott zur Randnotiz hinreissen, dass er den so schlecht gar nicht finde … Auch wenn es nur eine Randnotiz ist: sie reichte, um den gärenden, Goethe lesenden Geist wiederum zu eigenen Randnotizen anzuregen, die bis an den Rand der Denkfähigkeit reichten – weiss Gott etwa selbst um die partielle Wurmstichigkeit seiner Schöpfung? Ist ihm der «Schalk» vielleicht deshalb nicht gar so unsympathisch, weil der es immerhin wagt, einzelne Unebenheiten anzusprechen. Ist Gott also gewissermassen vergleichbar mit einem Autor, der einen frech ablehnenden, aber interessierten Leser dem schwammig-huldigenden immer noch vorzieht ? Und: könnte Gott tatsächlich über dieses Paradox sogar so etwas wie … lachen?

Lachen – damit wäre denn das Stichwort – gefallen, das den formalen Grund bildet, weshalb ich heute – am Aufführungstag der Kantate «Unser Mund sei voll Lachens» – hier stehe.

Zugegeben: Als ich vor ein paar Wochen die Vorbereitungen zu dieser Reflexion substanziell aufnahm, musste ich mich erst mit einer kleinen Verstimmung befassen, die kurz aufkam über meine damalige, vielleicht doch etwas vorschnelle Wahl dieses Kantatentextes. Zwar erfüllt er hinsichtlich des zentralen Begriffs Lachen exakt mein Berufsfeld – aber: Um welche Art Lachen geht es denn hier?

Die Kantate beginnt so:

«Unser Mund sei voll des Lachens und unsre Zunge voll Rühmens. Denn der Herr hat Grosses an uns getan.»

Hier ist also von einem Lachen die Rede, das der reinen Freude entspringt: des Jubilierens und des Frohlockens.

Um zu klären, wie viel dieses Lachen gemein hat mit dem, das mich in meinem Alltag umtreibt, musste ich vorerst etwas tiefer graben.

Was ist denn das überhaupt, ein Lachen? Und, wenn wir schon beim Graben sind, was ist denn das, Humor?

Humor stammt aus dem altfranzösischen: humour, was ursprunglich Flüssigkeit, Körpersäfte meint. Nach der in der griechischen Antike entwickelten und bis in die Neuzeit vertretenen Auffassung waren die Stimmungen und Temperamente der Menschen abhängig von der jeweiligen Mischung der vier wesentlichen Körpersäfte (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle), was dem Bezug zu «Feuchtigkeit» (Humidität) erklärt.

Der Begriff humour (später humeur) wurde dann ein deutsches Lehnwort, ausgesprochen mit hörbarem H und der germanischen Endbetonung – also Humur und später Humor. Dieser kleine Exkurs war nötig, um dem Begriff Lachen eine ähnlich plausible Verwandtschaft nachzuweisen, denn der substantivierte Begriff des Lachens ist ja die Lache, also Pfütze, was der ursprünglichen Humorbedeutung von Flüssigkeit, Körpersäften exakt entspricht.

(Wobei ich mich hier doch ein wenig der Versuchung erwehren muss, das Element der Flüssigkeit, welches also das Lachen und den Humor verbindet – in noch weitere Beziehung zu setzen mit der wohl dynamischsten Flüssigkeit in der Natur, dem Bach – und diese dann wiederum mit unserem Weimarer Meister).

Wie auch immer – das freudestrahlende Lachen, um das es hier geht – so meine erste These – ist wohl nicht ganz das Lachen, mit dem ich mich in meiner Arbeit gewöhnlich befasse, bzw. wie ich es auszulösen anstrebe. Nicht auf den ersten Blick jedenfalls. Zwar ist der Freude-Anteil durchaus einkalkuliert – nur nicht sogleich! Wer durch einen unerwarteten Kontrast, durch eine Verfremdung, durch eine Pointe überrascht wird (man nehme doch nochmals das Beispiel der Bibel und dem Matchprogramm), erlebt vorerst durchaus nicht die reine Freude. Das Lachen, falls es überhaupt erfolgt, passiert einfach. Es passiert, bevor der Kopf die rationale Erklärung zur Hand hat. Das Lachen: eine Art Übersprungshandlung also. Offenlegend, dass ich auf dem falschen Bein erwischt wurde. Ein Eingeständnis, meine Souveränität kurz verloren zu haben.

Danach kommt dann aber gleich ein Freude-Einschuss. Freude darüber, nach erlebtem Kurz-Einbruch des Bodens der Rationalität heil gelandet sein, ja, noch mehr als heil – erweitert gar. Denn: Scheitern kann erheitern, kann erweitern…

Die Erweiterung entsteht vielleicht durch kurze Berührung mit etwas Nicht-Fassbarem. Und hinterlässt dieses Glücksgefühl. Das wohl ist das Glücksgefühl, das im Kantatenanfang gemeint sein muss. Die Frage wäre nun: ging diesem Glücksgefühl auch eine Art Scheitern voraus? Explizit gibt der Text wenig Auskunft. Aber im Psalmtext – der Fortsetzung des Kantatentextes – heisst es:

«Dann wird man sagen unter Heiden: Der Herr hat Grosses an Ihnen getan.» Eigentlich etwas unangenehm, dieses Abstossen an den Heiden. Man könnte diese Stelle ohne weiteres als eine etwas gar billige Inaussichtstellung von Triumph auf Kosten anderer, Ungläubiger, der Heiden eben, auslegen. Die Freudezurufe unter den von ihrem Gott Geretteten am Tag des Untergangs: Stellt euch nur die Ungläubigen vor, wie sie dereinst zugeben müssen: die haben den grösseren Gott!

Mich reizt trotzdem, das Gegenteil anzunehmen, und zwar allen Passagen zu misstrauen, die bei der blossen Erwähnung von Heiden eine Sonntagsschul-Holzschnitt-Stimmung verbreiten sollen. Mich reizt, die Erwähnung der Heiden hier sogar als eine Art Ehrerbietung zu sehen. Nicht die Nicht-Freude anderer wird hier besungen. Es geht um die eigene Freude, die wahre, die nach langem Untendurch erlittene, die Freude, sich endlich in ihrer ganzen vollen Skala – mit allen ins unendliche verzweigenden Obertönen – ausbreiten kann.

Die Heiden sind dabei die Farbe Gelb, die immer so nahe am Gold dran ist – aber eben: nur nah dran.

Denn auch Heiden – das ist sprachlich gesichert – auch Heiden verstehen Spass. Einen Heidenspass sogar. Umso mehr werden sie, erkennend, staunen darüber, dass ihr Heidenspass noch längst nicht alles war auf der Skala. Ein Abklatsch eher, ein Schenkelklopfen im Vergleich mit der erlösten Freude, die, bevor sie aus dem Dunkel ausbricht, so manches durchzustehen hatte. Genau wie die Töne am Anfang dieser Kantate, nachdem sie sich in den engen, dunklen Windungen der Trompeten durch gepresste Atemstösse in unwiderstehlich strahlende Töne verwandeln.

Und im übrigen: bei allem Einleuchtenden – (oder Schein-Leuchtenden) – das ich über die Herkunft dieses so einmaligen und exklusiv menschlichen Phänomens Lachen angeführt habe, ist es nicht einmal so sicher, ob das Lachen in diesem Text nicht erst nachträglich und auf Wunsch des Meisters Bach eingefügt wurde. Denn wenn den Quellen zu glauben ist, soll die ursprüngliche Version gelautet haben:

«Dann wird uns’re Brust voll des Triumphes sein (…) und unsere Zunge voll Rühmens.» Worauf Bach das Gesicht verzogen und gebrummt haben soll, dieses -mpf von Triumph erscheine ihm höchst unerquicklich, wie überhaupt das ganze Wort mit diesem sperrigen Diphtong -iu dazu, ein Laut, der sängerisch nicht ohne beträchtliche Gesichtsverränkungen hinzukriegen sei. Kurz: Er schlage vor, statt «Brust voll des Triumphes» – Brust voll des Lachens zu setzen, oder meinetwegen «Mund des Lachens» – aber Lachen, darauf besteh’ er, das höre er schon daherhüpfen: Das La-ha-ha-ha-achen. Und er soll geschlossen haben: Aus Lachen wird Bachen was sehr Hübsches machen.