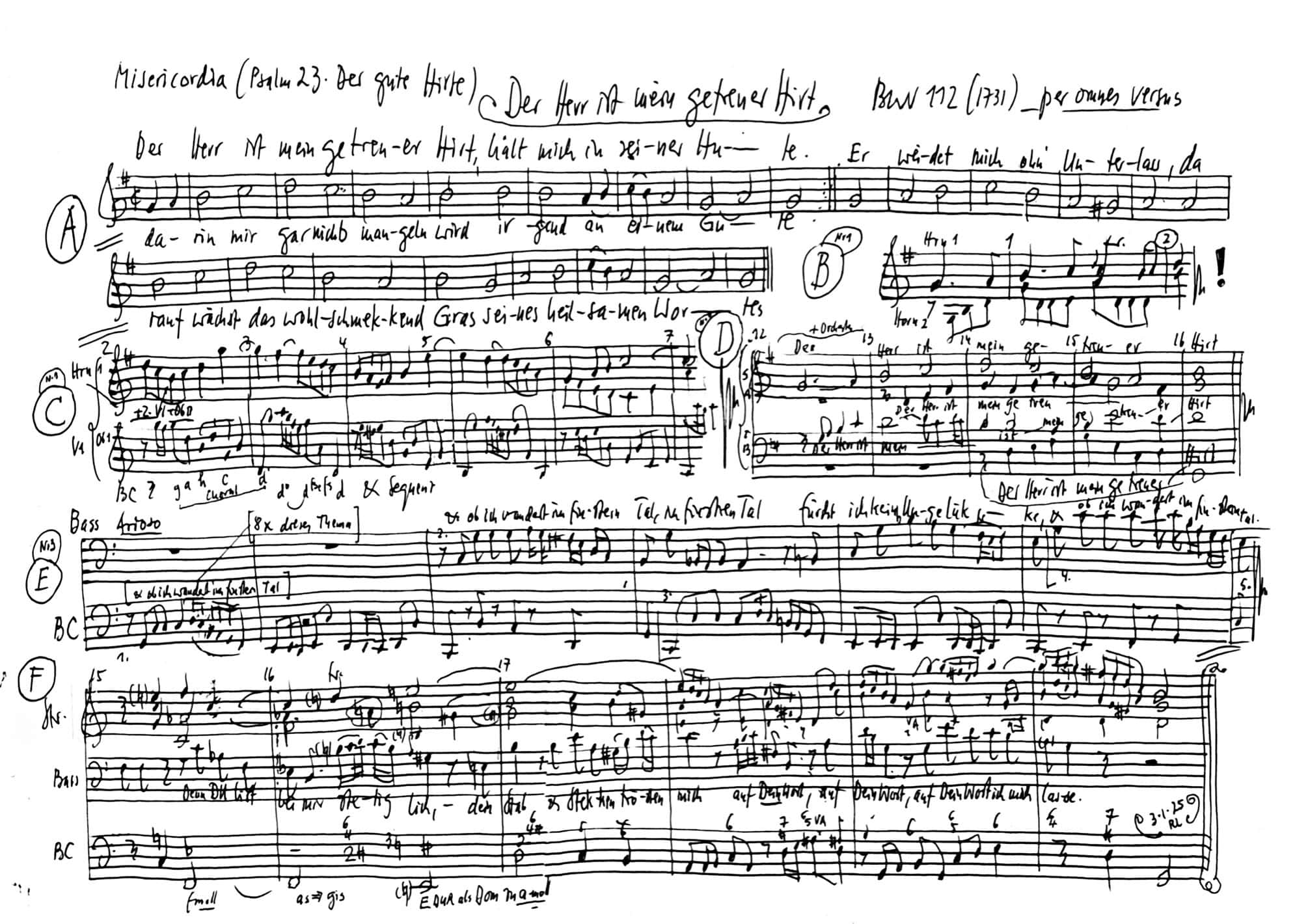

Der Herr ist mein getreuer Hirt

BWV 112 // zu Misericordias Domini

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Horn I + II, Oboe I+II, Streicher und Basso continuo

«Der Herr ist mein Hirte» – kaum ein Bibeltext ist so beliebt wie dieser 23. Psalm. Wie schön, dass ein unbekannter Dichter schon 1531 diesen kostbaren Text behutsam in eine Liedform überführte und Bach damit zu einer der liebreizendsten Kantaten seines Œuvres anregte. Als konzertante Choralvertonung ohne eingeschobene Rezitative angelegt, durchströmen Bachs Chor- und Ariensätze bis in die wuchtigen Hornstimmen hinein eine eingängige Melodik und von der Choralsubstanz inspirierte Frische. Fast scheint es, als habe der seit Ende der 1720er Jahre eher mit anderen Projekten beschäftigte Bach im Frühjahr 1731 plötzlich Lust verspürt, seine legendäre Kantatenwerkstatt neu zu eröffnen.

Chor

Sopran

Alice Borciani, Cornelia Fahrion, Jennifer Ribeiro Rudin, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Alexa Vogel

Alt

Anne Bierwirth, Antonia Frey, Stefan Kahle, Laura Kull, Lea Scherer

Tenor

Manuel Gerber, Tobias Mäthger, Tiago Oliveira, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Serafin Heusser, Daniel Pérez, Philippe Rayot, Tobias Wicky

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Éva Borhi, Péter Barczi, Christine Baumann, Petra Melicharek, Ildikó Sajgó, Lenka Torgersen

Viola

Martina Bischof, Lucile Chionchini, Matthias Jäggi

Violoncello

Maya Amrein, Hristo Kouzmanov

Violone

Markus Bernhard

Oboe

Linda Alijaj, Mei Kamikawa

Fagott

Susann Landert

Horn

Stephan Katte, Thomas Friedlaender

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Reflexion

Béatrice Acklin

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

21.02.2025

Aufnahmeort

Trogen (AR) // Evang. Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

8. April 1731, Leipzig

Textgrundlage

Dichter unbekannt, nach Psalm 23

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Versus 1

Der Herr ist mein getreuer Hirt,

hält mich in seiner Hute,

darin mir gar nichts mangeln wird

irgend an einem Gute.

Er weidet mich ohn Unterlaß,

darauf wächst das wohlschmeckend Gras

seines heilsamen Wortes.

1. Chor

Versus 1

Bach übernimmt die sich an Luthers Psalmübersetzung haltende Nachdichtung mit ihren interpretierenden Zusätzen, welche das Bildwort vom göttlichen Hirten zu einem heute noch gesungenen Kirchenlied gemacht hat. Die Erfahrungen des Behütetseins durch Gott werden mit einem reformatorischen Akzent versehen, das «wohlschmeckend Gras» ist das «seines heilsamen Wortes». Im Einklang mit dem Choral leben Chor- und Orchestersatz von aufwärtsstrebenden Gesten und wohltuenden Melodiebögen. Die von Beginn an prägenden Hörner verleihen dem hymnischen Textvortrag geradezu heiligmässigen Glanz. Ob der in Bachs Partitur ausgeprägte Reinschriftcharakter dieses Eingangssatzes die Wiederverwendung einer älteren Vorlage belegt (etwa über «Allein Gott in der Höh sei Ehr»), lässt sich nur vermuten.

2. Arie – Alt

Versus 2

Zum reinen Wasser er mich weist,

das mich erquicken tue.

Das ist sein fronheiliger Geist,

der macht mich wohlgemute.

Er führet mich auf rechter Straß

seiner Geboten ohn Ablaß

von wegen seines Namens willen.

2. Arie – Alt

Versus 2

Die Alt-Arie vertieft diese Interpretation: Das reine Wasser ist das des «fronheiligen» (hochheiligen) Geistes, und auf die rechte Lebensstrasse führen die göttlichen Gebote. Nach e-Moll und in einen federnden 6∕8-Gestus versetzt, legt die Kombination aus Alt-Solo, Oboe d’amore und Continuo die Anmutung eines schattigen Quells in bukolischer Umgebung nahe. Die unablässigen Umspielungen der beiden Aussenpartien lassen die Singstimme dabei über die einmalige Erquickung hinaus als lebenslang getragen erscheinen. Die «rechte Strasse» wird so musikalisch als wärmendes Bad im Wasser des Geistes gedeutet, das alle Strenge der «Gebote» klingend verflüssigt.

3. Rezitativ – Bass

Versus 3

Und ob ich wandert im finstern Tal,

fürcht ich kein Ungelücke

in Verfolgung, Leiden, Trübsal

und dieser Welte Tücke:

denn du bist bei mir stetiglich,

dein Stab und Stecken trösten mich,

auf dein Wort ich mich lasse.

3. Rezitativ – Bass

Versus 3

Im Bass-Rezitativ zeigt sich, dass der Psalm nicht idyllisch zu lesen ist: Die furchtlos durchschrittene Wegstrecke «im finstern Tal» meint Erfahrungen von «Verfolgung, Leiden, Trübsal», und wiederum wird die tröstliche Gegenwart Gottes reformatorisch als ein «Wort» beschrieben, auf das Verlass ist. Bach entwirft dafür eine zweiteilige Form, die sich souverän von der Melodik und Deklamation eines Chorals löst. Dabei kommt die Wanderung durchs finstere Tal als mit dem gleichberechtigten Continuo leichtfüssig durchmessener Weg daher, während das Bekenntnis zu Gottes Führung in ein expressives Streicheraccompagnato eingebettet ist.

4. Arie – Duett Sopran und Tenor

Versus 4

Du bereitest für mir einen Tisch

für mein’ Feinden allenthalben,

machst mein Herze unverzagt und frisch,

mein Haupt tust du mir salben

mit deinem Geist, der Freuden Öl,

und schenkest voll ein meiner Seel

deiner geistlichen Freuden.

4. Arie – Duett Sopran und Tenor

Versus 4

Die «Rechtfertigung» des öffentlich Angefeindeten wird im Duett für Sopran und Tenor mit kraftvoll-jubelnden und trotzigen Tönen dargestellt: Trotz Feinden «allenthalben» macht Gott das «Herze unverzagt und frisch», er schenkt der Seele voll ein (aus dem Pokal) der «geistlichen Freuden». Wie oft bei Bach drücken sich hier Empfindungen des Getröstetseins nach der Anfechtung in einem tänzerischen Gestus aus. Wie Bach dabei imitierendes vokales Duettieren und concertoartig aufgebrochene Orchesterfaktur verbindet, ist in seiner melodisch geschickt mit dem Choral verknüpften pulsierenden Kraft schlicht meisterhaft.

5. Choral

Versus ultimus

Gutes und die Barmherzigkeit

folgen mir nach im Leben,

und ich werd bleiben allezeit

im Haus des Herren eben,

auf Erd in christlicher Gemein,

und nach dem Tod da werd ich sein

bei Christo, meinem Herren

5. Choral

Versus ultimus

Die Zusammenfassung dieser hoffnungsvollen Psalmworte findet sich im Schlusschoral: Gutes und Barmherzigkeit «folgen mir nach im Leben, und ich werd bleiben allezeit im Haus des Herren» – zuerst diesseitig als dem Ort der christlichen Gemeinde, aber auch jenseitig: «nach dem Tod da werd ich sein bei Christo, meinem Herren». Während Bach dafür das vertraute Modell eines instrumental verdoppelten Choralsatzes wählte, gewährt das Stimmenmaterial den nominell «zweiten» Horn- und Oboenpartien erstaunliche Freiheiten.

J. S. Bach-Stiftung – Reflexion zur Kantate: «Der Herr ist mein getreuer Hirt»

von Béatrice Acklin

«Der Herr ist mein getreuer Hirt» – ein Hirt? Womöglich noch mit Hirtenhunden, die jene verbellen, die ausscheren? Führt das Bild vom Hirten nicht schnurgerade an dem vorbei, was den Menschen auszeichnet, nämlich seine Fähigkeit, selber zu bestimmen, was er tut und welchen Weg er geht? Riecht das Bild vom Hirten nicht nach Masse und Kollektiv, nach Gedränge und Geschiebe, nach Herdentier und Leithammel, derweil wir als moderne Menschen doch gerade Wert legen auf einzigartige und unverwechselbare Lebensentwürfe und auf herausragende Biografien?

Die Pointe des Psalms «Der Herr ist mein getreuer Hirt» liegt freilich nicht in der Ausblendung der menschlichen Freiheit, sondern in der Frage: An wem orientiert sich der Mensch, wenn er sein Leben gestaltet und seinen eigenen Weg geht? So gross unsere Freiheit, über unser Leben selber zu bestimmen, auch sein mag, Orientierung können wir uns schwerlich aus uns selbst geben, sie muss von aussen kommen. Oder, um im Bild zu bleiben: Wir sind «ausser-stande», unser eigener Hirt zu sein.

Ungefragt kommen wir auf die Welt, unwillig müssen wir gehen. Was dazwischen möglich ist, hängt von vielen Faktoren ab, die sich zu einem grossen Teil unserer souveränen Steuerung entziehen. Der Spielraum der Gestaltung, der uns gegeben ist, schrumpft am Ende auf nichts zusammen. Sogar die Ergebnisse dessen, was wir selbstbestimmt getan oder unterlassen haben, werden uns dann aus der Hand genommen. Eingespannt zwischen einem Anfang und einem Ende wirft das Leben nicht nur, aber ganz besonders dann, wenn wir in Untiefen geraten, die Frage auf: Woran orientieren wir uns?

Für den Beter in Psalm 23, wie ihn der Kantatentext nahebringt, scheint der Orientierungspunkt klar zu sein. Im vierhundert Jahre alten Text heisst es:

«Und ob ich wandelt im finstern Tal

Fürcht ich kein Ungelücke

In Verfolgung, Leiden, Trübsal

Und in dieser Welte Tücke

Denn du bist bei mir stetiglich

Dein Stab und Stecken trösten mich

Auf dein Wort ich mich lasse.»

Was dem Beter Orientierung gibt, ist nicht der Blick auf sich selbst – und erst recht nicht auf politische Rattenfänger, die Heilsversprechungen aller Art machen. Was dem Beter im Psalm Orientierung gibt, ist sein Blick auf ihn, den Juden, Christen und Moslems den «Allerbarmer» nennen und der von Kafka als «lichterfüllter Abgrund» bezeichnet wird.

Aus den Worten des Beters, dessen «Sich-Verlassen» auf Gottes Wort auch «im finstern Tal» Bestand hat, spricht ein Gottvertrauen, das den meisten modernen Menschen – diesen «Orientierungswaisen», wie Hermann Lübbe sagt – fremd sein dürfte.

Am 1. November 1755, dem Allerheiligentag, als sich Tausende von Gläubigen in die Kirchen von Lissabon drängten, um der Messe beizuwohnen, wurde die Stadt kurz vor 10 Uhr von einem starken Erdbeben erschüttert. Kirchen und andere Gebäude stürzten ein und begruben zahllose Opfer unter ihren Trümmern. Die zu Ehren der Heiligen angezündeten Kerzen fielen zu Boden und setzten ganze Stadtteile in Brand. Das Erdbeben, das innerhalb weniger Minuten Lissabon fast vollständig zerstörte und Zehntausende von Menschen das Leben kostete, erschütterte das Gott- und Weltvertrauen einer ganzen Generation und brachte Theologen in arge Erklärungsnot: Wie konnte ein guter und allmächtiger Gott ausgerechnet am Allerheiligentag die Gläubigen wahllos und grausam zu Tode kommen lassen? Die uralte Frage der Theodizee stellte sich in Lissabon brennend neu.

Die Frage, wie Gott solch himmelschreiende Ungerechtigkeiten zulassen kann, treibt auch den russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski um. In seinem Roman «Die Brüder Karamasow» lässt er eine seiner Hauptfiguren, Iwan Karamasow, Folgendes sagen: «Ich rede nicht von den Leiden der Grossen. Die haben den Apfel vom Baum der Erkenntnis gegessen, zum Teufel mit ihnen, aber die Kinder, die Kinder. Warum sind auch sie zum Dünger für Gottes künftigen Himmel geworden? Dieser Eintrittspreis ist mir entschieden zu hoch. Darum beeile ich mich, Gott meine Eintrittskarte zurückzugeben.» Angesichts des unsäglichen Leidens der Kinder und all ihrer unvergoltenen Tränen will Iwan Karamasow von diesem Gott nichts mehr wissen, er vertraut ihm nicht mehr und gibt ihm die Eintrittskarte in den Himmel «in aller Ehrerbietung» zurück.

Während «Gottvertrauen» für die Menschen früherer Zeiten die eigentliche Grundform des Vertrauens war, arbeitete die Aufklärung darauf hin, statt einem Gott den Menschen als grundsätzlich gute, vernünftige und insofern verlässliche Wesen zu vertrauen. Dieser Glaube hat der Realität indessen nicht standgehalten. Zwar mag das Gottvertrauen mit der Aufklärung zu einem grossen Teil abgedankt haben, aber auch das Vertrauen in die vernünftigen Menschen erwies sich als brüchig. Als riskante Vorleistung ist Vertrauen ein Scheck auf die Zukunft, der allerdings immer das Risiko der Enttäuschung in sich birgt. Und als ein Netz zwischen den Menschen hält Vertrauen nur so lange, bis ein erster Verdacht es zerreisst.

Adele Raemer, eine bekannte Bloggerin, berichtete regelmässig über das Leben an der Grenze und davon, wie sie kranke Menschen jenseits der Grenze abholte und zur Therapie in die entfernten Spitäler fuhr. In ihren Blogs erzählte sie davon, wie allen politischen Widrigkeiten zum Trotz gegenseitiges Vertrauen wuchs und Freundschaften über die Grenze hinweg entstanden. An jenem Samstagmorgen des 7. Oktober, als das Unfassbare geschah und sie wie durch ein Wunder in ihrem Versteck im Kibbuz überlebte, bekam Adele Raemer Dutzende von Whatsapp-Nachrichten, in denen Bekannte von drüben, von Gaza, sich erkundigten, wie es ihr ginge. Bis heute, sagt Adele Raemer, bis heute wisse sie nicht, ob wirklich alle von ihnen wissen wollten, wie es ihr ginge – oder aber, ob sie nur herausfinden wollten, wo sie steckt.

Wo Vertrauen beschädigt oder verraten wird, stellt sich Misstrauen ein. Vertrauen macht sich nicht einfach auf und davon, sondern wird immer mehr durchdrungen und aufgesogen von Misstrauen: Derjenige, dessen Vertrauen aufgesogen wird von Misstrauen, sieht bald überall nur noch Nebenbuhler. Wer sein Vertrauen in die Regierenden verloren hat, wittert bald überall Verschwörungen. Und wer als Regierungschef die Vertrauensfrage stellen muss, mit dem dürfte es bald einmal aus und vorbei sein.

Zwar leben wir alle mit Vertrauensvorschüssen, und ohne Vertrauen könnten wir am Morgen das Bett gar nicht verlassen, sagte der Soziologe Niklas Luhmann. Dennoch ist Vertrauen nicht etwas, das erworben werden kann. Wie alles Wesentliche im Leben – entscheidende Begegnungen, Liebe, Freundschaft – ist Vertrauen unverfügbar, es lässt sich nicht in Excel-Tabellen fassen. Vertrauen stellt sich nicht aufgrund von Planung ein, es kann nicht aus uns selbst hergestellt, sondern nur geschenkt werden. Vertrauen hat mit Nicht-Wissen zu tun, es hält Elemente in sich, welche die Vernunft übersteigen.

Hier tut sich das Feld der Religion auf: In den Religionen ist das Vertrauen die Grundlage und wird Glaube genannt. In der christlichen Tradition sind Glaube und Vertrauen oftmals bis zur Ununterscheidbarkeit miteinander verwoben. Glaube wird als Sich-Verlassen, als Vertrauen auf Gott – auf etwas, das grösser ist als wir – beschrieben.

Im Unterschied zu den Menschen der Moderne liessen die Menschen früherer Zeiten, deren Weltbild sich über das Rationale hinaus erstreckte, trotz Kontrasterfahrungen nicht ab von ihrem Vertrauen in Gott. In ihrer Not und ihrem Leid haben sie Gott angeschrien, ihn angeklagt, ihn zur Rede gestellt. Sie haben an Gott gelitten, an seiner Dunkelheit, seiner Abwesenheit, seinem Schweigen, seiner Unverstehbarkeit, aber es hat sie nicht daran gehindert, sich ihm trotz alledem anzuvertrauen, sich existenziell auf ihn zu verlassen. Sie haben an Gott festgehalten und ihn selbst da noch gesucht, wo eigentlich alles gegen Gott gesprochen hat.

Ein eindrückliches Beispiel dafür ist die Geschichte von Hiob:

Sie erzählt davon, dass Gott und der Teufel sich treffen und über Hiob sprechen. Der Teufel behauptet, Hiob sei nur deshalb gläubig, weil er reich sei und auch sonst keinen Grund zum Klagen habe – und er wettet, dass Hiob, sobald ihm Leiden widerfahre, sich von Gott abwenden werde. Gott lässt sich auf diese Wette ein. Daraufhin ereilt Hiob ein Unglück nach dem andern: Ihm wird inklusive seiner eigenen Gesundheit alles genommen, was er hatte: Familie, Besitz, Land, Freunde. Aber Hiob lässt sich dennoch nicht von Gott abbringen. Er schreit und klagt Gott an und fragt ihn immer wieder, womit er das verdient habe. Aber er lässt nicht ab von ihm und setzt weiterhin sein Vertrauen in ihn. Am Ende muss sich der Teufel geschlagen geben und Hiob erhält – so die Geschichte – das, was er verloren hatte, doppelt und dreifach zurück.

Auch der Beter in Psalm 23, dem wohl berühmtesten Psalm der Bibel, hält trotz oder gerade in all den Widrigkeiten des Lebens an Gott fest. Zu Beginn spricht er in der dritten Person von Gott als dem Hirten. Er spricht nicht zu Gott, sondern über ihn, wie das Theologen halt so machen. Dann plötzlich wird aus dem «er» ein «du», ein Gegenüber. Aus einem spröden theologischen Satz wird ein intimes Gebet.

Der Glaube vermag heute vielleicht keine Berge mehr zu versetzen, aber auch die Moderne ist in die Jahre gekommen: Zwei Weltkriege, totalitäre Katastrophen und die globale Ratlosigkeit angesichts eines winzigen Virus präsentieren eine Bilanz, die das Vertrauen in die Vernunft nicht gerade stärkt. Es scheint, als wirke auch die Aufklärung erschöpft, als fehle auch ihren Argumenten der Brustton der Überzeugung. Gerade in orientierungs- und trostlosen Zeiten dürfte deshalb Friedrich Schleiermachers «Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit» so manchem aufgeklärten «Verächter der Religion» vertrauter sein, als ihm lieb ist. Vor Krankenbetten und offenen Gräbern, in existenziellen Situationen, in denen wir uns unseres endlichen Vernunftwesens allzu bewusst werden und begreifen, dass wir auch als autonome Subjekte unser Leben nicht uns selbst verdanken – auch und gerade dann dürfte die aufgeklärte Weltsicht als Ersatzglaube kaum weiterhelfen.

Wenn der Schrei bricht, wenn uns die Stimme versagt, legt sich das Klagen und Seufzen, die schlichte Melodie und das Lamento von Bachs Kantaten, die jedes erdenkliche menschliche Gefühl in sich bergen, wie ein schützender Mantel über die wunde Seele. Wenn es uns die Sprache verschlägt, leihen uns die Psalmisten, diese alten, biblischen Poeten, Worte des Klagens und Fragens, des Trostes und Hoffens. Und wenn unser Vertrauen in Gott – «dem unsterblichen Gerücht», wie Robert Spaemann es nannte –, wenn unser Vertrauen in Gott dabei ist, sich auf und davon zu machen, dann können wir im Beter von Psalm 23) einen finden, der unseren schon lange nicht mehr übermütigen, sondern nurmehr wankelmütigen Glauben stützt.

Vielleicht ist es mit dem Vertrauen, das in Psalm 23) zum Ausdruck kommt, so wie mit dem Rudern: Vertrauend gehen wir durch das Leben nicht wie Spaziergänger, die die Vergangenheit hinter sich und die Zukunft vor sich haben. Vielmehr rudern wir, die Zukunft im Rücken, die Vergangenheit vor den Augen. Je länger wir rudern, umso mehr Landschaft breitet sich vor unseren Augen aus. Erst im Zurückschauen erkennen wir, wie einzelne Puzzleteile unseres Lebens zusammenhängen und einen Sinn ergeben.