Preise, Jerusalem, den Herrn

BWV 119 // zur Ratswahl

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Tromba I-IV, Timpani, Flauto dolce I+II, Oboe I-III, Oboe da caccia I+II, Streicher und Basso Continuo

Als Bach 1723 sein Kantorat antrat, war er trotz eines langwierigen Bewerbungsprozesses mit etlichen Gegenkandidaten Hoffnungsträger einer einflussreichen Ratsfraktion, die auf eine Stadtmusik höfischen Zuschnitts setzte. Eine Gelegenheit, diese Vorschusslorbeeren einzulösen, stellte der Gottesdienst zum Ratswechsel dar, der alljährlich am Bartholomäustag in der Stadtkirche St. Nikolai stattfand. Dieser Akt der politischen Folklore überhöhte den formalen Wechsel zwischen einem sitzenden (amtierenden) und zwei ruhenden (pausierenden) Ratskollegien zu einem pseudodemokratischen Neuanfang mit theokratischer Legitimation.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Bonusmaterial

Chor

Sopran

Lia Andres, Guro Hjemli, Jennifer Rudin, Noëmi Sohn Nad, Noëmi Tran-Rediger, Alexa Vogel, Maria Weber

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Francisca Näf, Damaris Rickhaus, Simon Savoy, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Clemens Flämig, Manuel Gerber, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Valentin Parli, Philippe Rayot, Oliver Rudin, Tobias Wicky, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Sabine Hochstrasser, Martin Korrodi, Ildiko Sajgo, Olivia Schenkel, Salome Zimmermann, Anita Zeller

Viola

Susanna Hefti, Matthias Jäggi, Ulrike Kaufmann

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Andreas Helm, Ann Cathrin Collin

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs, Peter Hasel, Klaus Pfeiffer, Pavel Janecek

Flauto dolce

Annina Stahlberger, Teresa Hackel

Timpani/Pauke

Martin Homann

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Thomas Leininger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Josef Estermann

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

19.09.2014

Aufnahmeort

Kirche St. Peter, Zürich

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Ps. 147, 12-14

Textdichter Nr. 9

Martin Luther, 1529

Erste Aufführung

Ratswechsel,

30. August 1723, Leipzig

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Für diesen herausgehobenen Anlass wurde Bach stets zur Aufführung einer Festmusik gegen Extrahonorar aufgefordert, wobei den zugehörigen Texten eine gewisse Fallhöhe zwischen alttestamentarischem Regentenlob und städtischem Lebensalltag samt Anklängen an den sächsischen Dialekt eignet.

Mit der grandiosen Ouvertüre des Eingangschores der Kantate BWV 119, der mit vier Trompeten, Pauken, zwei Blockflöten, drei Oboen, Streichern, vier Chorstimmen und Basso continuo opulent besetzt ist, schenkte Bach seinen Stadtherren eine Antrittsmusik von wahrhaft königlichem Charakter. In den von einer pulsierenden Continuolinie vorangetriebenen Mittelteil arbeitet Bach abschnittsweise den Psalmtext ein, der im Wechsel von ansatzweise fugierten Passagen, blockhaften Rufen und geringstimmigen Episoden vorgetragen wird. Dabei kommt der gedehnten Segensgeste für die «Kinder Jerusalems» als Sinnbild der städtischen Untertanen besonderes Gewicht zu.

Das Tenorrezitativ preist das «glückselige» Leipzig, das zur gesegneten Wohnstatt des Herrn wird und damit als gottgefällig regierte Kommune erscheint. Unter Verweis auf das Psalmwort der einander küssenden Prinzipien Frieden und Gerechtigkeit wird ein Idealbild städtischer Gemeinschaft evoziert, das so manchem Zuhörer ein wissendes Schmunzeln auf die Lippen gezaubert haben wird…

Dieses behütete Leben unter einem weisen Regiment gerät in der Tenorarie zu einem von Behaglichkeit geprägten Idyll. «Wohl dir, du Volk der Linden, wohl dir, du hast es gut» – vom betörenden Klang zweier Oboen da caccia und sanften Punktierungen eingehüllt, kann sich der sächsische Michel dem seligen Schlummer des Untertans hingeben und getrost sein «Tobackpfeifchen» anzünden…

Demgegenüber ruft das Bassrezitativ die majestätische Aura des Stadtregimentes in Erinnerung. Dass Bach beim Übergang vom Herrschaftslob zur gläubigen Dankbarkeit gegenüber dem himmlischen Souverän die Tonlage und Besetzung abrupt wechselt, macht das ausgedehnte Accompagnato zu einem meisterlich orchestrierten Tugendspiegel.

Darauf nun folgt eine Arie, für die es in der barocken musikalischen Emblematik kaum ein Gegenstück gibt. Würde der Text «Die Obrigkeit ist Gottes Gabe, ja selber Gottes Ebenbild» eigentlich eine Bassstimme mit wuchtiger Bläsermusik nahelegen, so hat Bach diese Erwartung mit einem Soloalt und zwei unisono spielenden Blockflöten (!) derart massiv konterkariert, dass man darin eine bewusste Regelverletzung vermuten muss. Dieses klingende Abbild der Vergänglichkeit sollte offenbar mitsamt dem hörbaren Hohngelächter der Flötenstimme darauf hinweisen, dass auch die aufgeblasenen Ratsherren nur auf Zeit amtierten und sterblich waren. Als Kenner der Bibel und guter Lutheraner unterschied Bach genau zwischen dem der Obrigkeit geschuldeten äusseren Aufputz und der jedem Christenmenschen geziemenden Demut.

Dementsprechend werden im Sopranrezitativ die mit dem Ratsamt verbundenen Lasten hervorgehoben. Dann aber bricht sich lauter Jubel Bahn: In einem weiträumigen Concertochor für vier Singstimmen und mehrchörig disponiertes Orchestertutti wird die Akklamation durch das versammelte Volk musikalisch nachvollzogen, begegnen sich kommunale Tradition (das patrizisch-graubärtige Fugenthema) und messestädtische Eleganz in einer Weise, die Bach auf dem Höhepunkt seiner kompositorischen Souveränität zeigt.

Nach diesem Triumphzug bringt ein karg begleitetes Rezitativ die Rückwendung zur flehentlichen Bitte, die Gotteskindschaft der Bürger möge als unverdient erlangte Gnade erhalten bleiben.

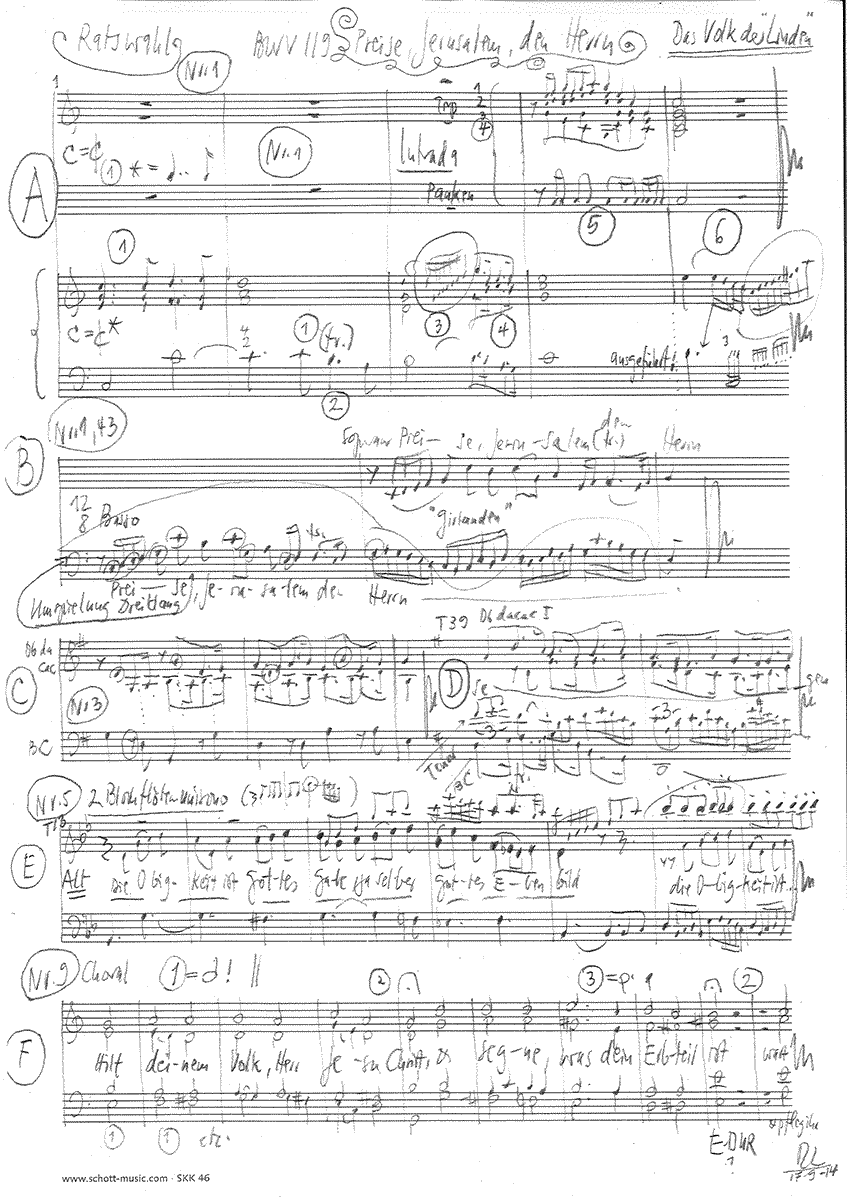

Dieser Attitüde eines «armen Gebetes» scheint der in Bachs Partitur ohne instrumentalen Schmuck notierte Schlusschoral perfekt zu entsprechen. Da die Aufführungsstimmen jedoch fehlen, lässt sich die von Bach gewünschte Orchesterverdoppelung ebenso nur vermutungsweise ergänzen, wie die in den Satz eingefügten Pausen und Fermaten Rätsel aufgeben. Wünschte der Komponist eine bewusst «stille» Musik, war eine vom Text nahegelegte Segensgeste vorgesehen, oder sollten die «Leerstellen» durch Fanfaren belebt werden, wie wir sie aus vielen Schlusschorälen bis hin zum Weihnachtsoratorium kennen? Wir haben zwei Versionen realisiert, deren erste dem schlichten Notentext folgt, während von Thomas Leininger nachkomponierte Bläserstimmen die vermeintlichen tonalen Schwierigkeiten schwungvoll hinter sich lassen…

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Wie in vielen deutschen Städten pflegte man auch in Leipzig bis 1830 die Ratsherren auf Lebenszeit zu berufen und ihre Gesamtheit in mehrere unter einem eigenen Bürgermeister stehende Räte aufzuteilen, die sich bei der Führung der Regierungsgeschäfte abwechselten. Dieser frühdemokratische «Ratswechsel» zwischen einem regierendem Rat und zwei «ruhenden Räten» war Anlass für einen jährlichen «Wahlgottesdienst» am Montag nach dem St.Bartholomäustag in der Hauptkirche St.Nikolai mit besonderer Predigt und einer vom Thomaskantor verantworteten Festmusik. Ihr Thema war stets der Dank für erwiesene Wohltaten und die Bitte um künftigen Segen. Angesichts der grandiosen Festkantate BWV 119 durften sich Bachs neue Dienstherren gratulieren, mit ihm einen ehemaligen Hofkapellmeister ins Thomaskantorat gehievt zu haben. Konnten die patrizischen Handelsleute doch beim Schall der Trompeten und Ouvertürenklänge einen Gottesdienst lang vom Glanz einer königlichen Hofhaltung träumen. Daher changiert das Textbuch zwischen fürstengleicher Herrschaftstheologie und Appellen an den stadtbürgerlichen Gemeinschaftsgeist einschliesslich mancher Einschläge in den sächsischen Volksdialekt.

1. Chor

Preise, Jerusalem, den Herrn,

lobe, Zion, deinen Gott;

denn er machet fest die Riegel deiner Tore

und segnet deine Kinder drinnen,

er schaffet deinen Grenzen Friede.

1. Chor

Die Verse aus dem 147. Psalm rufen Israel auf, Gott, der Zion behütet und den Frieden erhält, zu loben. Der Dichter richtet diesen Aufruf an die Stadt Leipzig und ihr weltliches Regiment. Bach bettet den konzertanten Chorsatz in eine prachtvolle Ouvertürenform ein, wofür er annehmbar eine ältere Orchesterkomposition um den Singchor sowie weitere Bläserstimmen erweiterte.

2. Rezitativ (Tenor)

Gesegnet Land! glückselge Stadt!

wo selbst der Herr sein Herd und Feuer hat.

Wie kann Gott besser lohnen,

als wo er Ehre läßt in einem Lande wohnen;

wie kann er eine Stadt

mit reichern Nachdruck segnen,

als wo er Güt und Treu einander läßt begegnen.

Wo er Gerechtigkeit und Friede

zu küssen niemals müde,

nicht müde, niemals satt

zu werden teuer verheißen,

auch in der Tat erfüllet hat,

da ist der Schluß gemacht:

Gesegnet Land! glückselge Stadt!

2. Rezitativ

Mit paraphrasen aus dem 85. Psalm preist der Dichter seine von Gott offensichtlich reich gesegnete Stadt. Den Passus, wonach in der Stadt «Gerechtigkeit und Friede sich küssen», formt er zu einer neuen Pointe um, Gott werde «Gerechtigkeit und Friede zu küssen niemals müde.»

3. Arie (Tenor)

Wohl dir, du Volk der Linden,

wohl dir, du hast es gut,

wie viel an Gottes Segen

und seiner Huld gelegen,

die überschwenglich tut,

kannst du an dir befinden.

3. Arie

Die Bewohner der von Gott gesegneten Stadt haben es gut. Der Dichter spricht sie als «Volk der Linden» an, denn der Name der Stadt ist aus dem sorbischen Wort Lipsk (Linde) entstanden. Zwei Oboen da caccia hüllen mit pastoralen Punktierungen die Tenorstimme ein und verleihen damit jener dankbaren Zufriedenheit Ausdruck, die sich wohl alle Regierenden von «ihrem Volk» wünschen …

4. Rezitativ (Bass)

So herrlich stehst du, liebe Stadt!

Du Volk! das Gott zum Erbteil sich erwählet hat.

Doch wohl! und aber wohl!

wo man’s zu Herzen fassen

und recht erkennen will, durch wen der Herr

den Segen wachsen lassen.

Ja! was bedarf es viel, das Zeugnis ist schon da,

Herz und Gewissen wird uns überzeugen,

daß, was wir Gutes bei uns sehn,

nächst Gott durch kluge Obrigkeit

und durch ihr weises Regiment geschehn.

Drum sei, geliebtes Volk, zu treuem Dank bereit,

sonst würden auch davon nicht deine

Mauren* schweigen.

*Mauern

4. Rezitativ

Der Dichter schildert, wie Gott seinen Segen habe wirksam werden lassen: Durch das weise Regieren einer klugen Obrigkeit, wovon sich jedermann selbst überzeugen könne. Bach komponiert für dieses Herrschaftslob zunächst eine schmissige Bläserfanfare, die bei der Wendung zur inwendigen Erkenntnis des Herzens gedämpft-warmen Holzbläserakkorden Platz macht.

5. Arie (Alt)

Die Obrigkeit ist Gottes Gabe,

ja selber Gottes Ebenbild.

Wer ihre Macht nicht will ermessen,

der muß auch Gottes gar vergessen,

wie würde sonst sein Wort erfüllt.

5. Arie

Hier gibt der Dichter dem Stand der Politik zu grosses Gewicht. Nach Römer 13 ist die Obrigkeit wohl eine Gabe Gottes, aber nicht sein Ebenbild, sondern seine Dienerin. Dass Bach diesen Text mit Alt und Blockflöten besetzt, erinnert auf subtile Weise an die Vergänglichkeit aller weltlichen Grösse und die auch dem Herrscheramt gebührende Demut und rückt damit die Verhältnisse wieder zurecht. Ist doch «die Furcht des Herren der Weisheit Anfang» (Spr 1,7), wie es in einer Ratswahlkantate von Bachs verehrtem Eisenacher Grossonkel Johann Christoph heisst. Dass die vorwitzig kichernden Flötenmotive die hohle Pose der Regierenden nachgerade zu verspotten scheinen, zeigt Bach einmal mehr als scharfsinnigen Umsetzer seiner Vorlagen.

6. Rezitativ (Sopran)

Nun! wir erkennen es und bringen dir,

o höchster Gott, ein Opfer unsers Danks dafür.

Zumal, nachdem der heutge Tag,

der Tag, den uns der Herr gemacht,

euch, teure Väter, teils von eurer Last entbunden,

teils auch auf euch schlaflose Sorgenstunden

bei einer neuen Wahl gebracht,

so seufzt ein treues Volk mit Herz und Mund zugleich:

6. Rezitativ

Im Gottesdienst anlässlich des Ratswechsels gilt es, Gott den ihm gebührenden Dank abzustatten, aber auch den zurücktretenden «teuren Vätern» zu danken und die neu Antretenden ins Gebet zu nehmen. Bach konzipiert dieses Rezitativ, das die eigentliche Herrschaftsübertragung erläutert, als Überleitung zu einem Jubelchor, der als musikalische Akklamation und symbolische Beglaubigung der Wahlhandlung gelten darf.

7. Chor

Der Herr hat Guts an uns getan,

des sind wir alle fröhlich.

Er seh die teuren Väter an

und halte auf unzählig

und späte, lange Jahre ’naus

in ihren Regimente Haus,

so wollen wir ihn preisen.

7. Chor

«Der Herr hat Guts an uns getan» (Psalm 126, 3). Möge Gott das gute Regiment weiterhin erhalten und das Volk ihn dafür preisen. Nach der Betonung von «Last und Sorge» des Regierens wird nun echtem Jubel Raum gegeben. Ein weiträumiges mehrchöriges Orchesterkonzert umrahmt eine elegante Chorarie, die den erfahrenen Obrigkeitskomponisten Bach auf der Höhe seiner Kunst und Klangregie zeigt.

8. Rezitativ (Alt)

Zuletzt! Da du uns, Herr,

zu deinem Volk gesetzt,

so laß von deinen Frommen

nur noch ein arm Gebet

vor deine Ohren kommen;

und höre! ja, erhöre,

der Mund, das Herz und Seele seufzet sehre.

8. Rezitativ und 9. Choral

Das Gebet leitet über zum Schlusschor, der Segensbitte aus dem Te Deum von Martin Luther. Da Bachs Originalstimmen verschollen sind, muss die Instrumentalbesetzung des Schlusschores nach dem Vorbild anderer Kantaten ergänzt werden. Dies stellte bereits Felix Mendelssohn Bartholdy vor Probleme, der die (gekürzte) Kantate 1843 zur Einweihung des ersten Leipziger Bachdenkmals einrichtete, womit er sich zugleich beim Rat für die ihm kurz zuvor verliehene Ehrenbürgerwürde bedankte.

9. Choral

Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ,

und segne, was dein Erbteil ist,

wart und pfleg ihr’r zu aller Zeit

und heb sie hoch in Ewigkeit. Amen.

Bonusaufnahme

9. Choral mit Blästerbesetzung (nachkomponiert von Thomas Leiniger)

Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ,

und segne, was dein Erbteil ist,

wart und pfleg ihr’r zu aller Zeit

und heb sie hoch in Ewigkeit. Amen.

9. Choral mit Blästerbesetzung (nachkomponiert von Thomas Leiniger)

Dieser Attitüde eines «armen Gebetes» scheint der in Bachs Partitur ohne instrumentalen Schmuck notierte Schlusschoral perfekt zu entsprechen. Da die Aufführungsstimmen jedoch fehlen, lässt sich die von Bach gewünschte Orchesterverdoppelung ebenso nur vermutungsweise ergänzen, wie die in den Satz eingefügten Pausen und Fermaten Rätsel aufgeben. Wünschte der Komponist eine bewusst «stille» Musik, war eine vom Text nahegelegte Segensgeste vorgesehen, oder sollten die «Leerstellen» durch Fanfaren belebt werden, wie wir sie aus vielen Schlusschorälen bis hin zum Weihnachtsoratorium kennen? Wir haben zwei Versionen realisiert, deren erste dem schlichten Notentext folgt, während von Thomas Leininger nachkomponierte Bläserstimmen die vermeintlichen tonalen Schwierigkeiten schwungvoll hinter sich lassen…

Josef Estermann

In den Fängen der Macht

Der Text der Kantate «Preise, Jerusalem, den Herrn» zum Ratswechsel 1723 in Leipzig gibt den Blick auf die Schattenseite protestantischen Gottesgnadentums frei. Seine Vertreter verweigern sich Luthers Obrigkeitskritik, kaprizieren sich auf ihr Erwähltsein und schliessen andere von ihrem privilegierten Leben aus. Uneingeschränkte Souveränität ist bis heute ihr verhängnisvolles Erbe.

«So herrlich stehst du, liebe Stadt!

Du Volk, das Gott zum Erbteil sich erwählet hat.»

Als Johann Sebastian Bach 1723 seine Stelle als Thomaskantor antrat und auf den Ratswechsel kurz danach die Kantate «Preise, Jerusalem, den Herrn» komponierte, stand Leipzig in Hochblüte. Es hatte Frankfurt überflügelt und war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Drehscheibe zwischen Ost und West und zum Marktplatz Europas aufgestiegen. Leipzigs Post unterhielt Verbindungen zu 47 europäischen Hauptstädten. An seiner Börse trafen sich Kaufleute aus ganz Europa. Ihre Handelsbeziehungen reichten bis nach Asien und Amerika. In der Geschichtswissenschaft spricht man vom Augusteischen Zeitalter – und verbindet damit eine Ära, die als ebenso golden gilt wie jene in der Antike:

«Wohl Dir, Du Volk der Linden,

wohl Dir, du hast es gut.»

Wem Leipzigs Wohlstand zu verdanken ist, darüber lässt unsere Kantate keinen Zweifel. Gott hat Stadt und Volk erwählt und seinen Segen wachsen lassen. Etwas Lob fällt aber auch für die Obrigkeit ab. Durch sie – «Gottes Gabe, ja selbst sein Ebenbild» – hat er den Segen wachsen lassen.

In der Tat hatte Leipzigs Obrigkeit Erfindungsgeist bewiesen. Allerdings kam das Verdienst eher dem Landesherrn als dem zögernden Stadtrat zu. Als der Handel nach einer Pestepidemie weggebrochen war, gewannen die Grosskaufleute ihn für ein neues Kauf- und Handelsrecht: eine Verordnung über innovative Zahlungsmittel, insbesondere den Wechsel, eine Juden- und eine Marktordnung. Und zugleich führte man ein Handelsgericht mit kurzen Fristen ein und berief dafür auch fremde Richter, was den Gerichtsurteilen gesamteuropäische Akzeptanz verlieh. Leipzig schwang sich, schon nach dem Urteil der Zeitgenossen, wie ein Phönix aus der Asche.

Eigentum – eine Gabe Gottes?

Erfolgreiche halten sich, wenn sie bescheiden sind, gern für erwählt. Sind sie unbescheidener, haben sie den Erfolg selbst erarbeitet – und lassen sich ihn vergolden. Doch können Erfolg und Wohlstand als Zeichen für Erwählung gelten?

Die Reformatoren sahen im Wohlstand weder ein Verdienst noch ein Unrecht. Darin bestand kein Unterschied zur Scholastik. Eigentum war schlicht eine Gabe Gottes, dem Menschen anvertraut, damit er sie nütze und in den Dienst des Nächsten und der Gemeinschaft stelle. Luther bezeichnete alles, was über den täglichen Bedarf hinausging und nicht für andere eingesetzt wurde, als «vor Gott gestohlen». Über Leipzig, das schon zu seiner Zeit ein Finanzzentrum war, hatte er übrigens den Stab gebrochen: «Lipsia est pestis regionis».

Obwohl man Calvin das Gegenteil nachsagt, verstand auch er Besitz und Wohlstand nicht als Zeichen für Erwählung oder Indiz für Gottes Gnadenwahl. Christus begegnet uns in den Armen. Die Kirche ist in erster Linie Anwältin der Schwachen. Wohltätigkeit aber genügte Calvin nicht; er wollte das Übel an der Wurzel packen, forderte Bekämpfung der Armut, eine Gemeinschaft (Koinonia), die Arme nicht ausgrenzt oder ausschliesst, sondern einbezieht.

Selten schlug ein Pendel in unserer Ideengeschichte so sehr in die Gegenrichtung aus wie bei der Interpretation des Eigentums. Es mutierte im Besitzindividualismus vom geliehenen Gut zum ureigenen Besitz, vom sozialpflichtigen zum Abwehr- und Ausschluss recht und steht für eine Freiheit, die Verpflichtungen nur insofern kennt, als sie diese selbst eingeht.

«Würdige und unwürdige Arme»

Leipzig blühte und die Leipziger hielten sich für erwählt. Sie sahen sich, wie das Volk Israel nach dem Alten Testament, mit Gott im Bund. Darum auch die Überschrift der Kantate: «Preise, Jerusalem, den Herrn». Je privilegierter eine Gesellschaft ist, umso weniger scheint sie geneigt, ihr Erwählt-Sein mit anderen zu teilen.

Während der Messen war Leipzig Treffpunkt und Drehscheibe für Kaufleute aus aller Welt. Auch zwischen den Messen unterhielten holländische, englische und schottische, französische, spanische und italienische Handelscompagnien Niederlassungen in Leipzig. Es lebten, teils über Generationen, Vertreterinnen und Vertreter der verschiedensten Nationen und Konfessionen hier. Nach 1685 waren auch Hugenotten zugewandert. Sie stellten bald einen nicht unbedeutenden Teil der Leipziger Grosskaufleute. Auch Juden wurden geduldet, obwohl Luther ihre Vertreibung gefordert hatte.

So völkerverbindend und weltoffen sich Leipzig während der Messen gab, so eng und exklusiv zog es den Kreis der Erwählten. Hugenotten konnten, weil reformiert, nicht Bürger werden – und damit auch nicht Zunft- oder Innungsmitglieder. So schlossen die Leipziger Kramer die hugenottischen Grosshändler vom Detailhandel aus. Noch weniger konnten sich italienische oder französische Kaufleute, allesamt Katholiken, einbürgern lassen. Der Stadtrat gestand ihnen auch keine eigene Kirche zu, bis August II. – der wegen der polnischen Krone zum Katholizismus übergetreten war –, ihnen in der Pleissenburg eine Hof- und Pfarrkirche einrichtete.

Besonders hartherzig zeigte sich Leipzig den Armen gegenüber. Historiker schätzen, dass sie landesweit einen Zehntel und in Notzeiten bis zu einem Drittel der Bevölkerung ausmachten. Viele hatten ihre Sesshaftigkeit eingebüsst. Sie zogen als Taglöhner, Bettler, Fahrende von Ort zu Ort. Und natürlich drängten sie, gerade zu Messezeiten, ins reiche Leipzig. Hier unterschied man zwischen den «würdigen» und den «unwürdigen» Armen. «Würdige Arme» waren unverschuldet in Not geratene Leipzigerinnen und Leipziger. Die auswärtigen Armen, Vaganten und Landstreicher, gehörten zu den «unwürdigen Armen». Für sie galt Stadtverbot. Man versuchte, sie schon im städtischen Vorfeld abzufangen, griff sie in Razzien auf und verpasste ihnen im Georgenhaus, das Zucht-, Armen- und Waisenhaus zugleich war, den sogenannten «Willkommen»: Begrüssungsprügel für Männer und Frauen; Kinder waren davon ausgenommen.

Trotz äusserster Zurückhaltung bei der Aufnahme ins Bürgerrecht – auch wenn es um habliche und seit Generationen hier ansässige Kaufleute ging – und trotz der harten Hand, mit der man die Armen fernhielt, hat Leipzigs Bevölkerung sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehr als verdoppelt. Zwangsläufig! Ein Handels- und Finanzplatz kann nicht wachsen, ohne dass auch seine Bevölkerung wächst.

«Frösche müssen Störche haben»

Wer sich selbst für erwählt hält, braucht nicht gewählt zu werden. Er bedarf keiner Legitimation, ist gerechtfertigt vor jeder Rechtfertigung – Gottes Volk, Fürst und Obrigkeit von Gottes Gnaden.

Martin Luthers Menschenbild gleicht jenem von Thomas Hobbes. Der Mensch ist schlecht: «seit dem Griff zum Baum verdorben wie ein verfaulter Apfel». In Luthers Schrift über die Obrigkeit lesen wir:

«Denn die Welt und die Masse ist und bleibt unchristlich, auch wenn sie alle getauft sind und Christen heissen (…) Wollte man sich das Wagnis zutrauen, ein ganzes Land oder die Welt mit dem Evangelium zu regieren, so ist es ebenso, wie wenn ein Hirte Wölfe, Löwen und Schafe in einen Stall zusammentäte und jedes frei unter den anderen gehen liesse.»

Luther leitet daraus ab, dass die weltliche Obrigkeit und ihre Schwertgewalt von Gott eingesetzt sind – «zur Strafe der Bösen und zum Schutz der Frommen». Von Gott eingesetzt zu sein, heisst bei ihm allerdings nicht, dass die Obrigkeit klug und gerecht wäre. «Die Welt ist böse und nicht wert, von klugen und rechtschaffenen Fürsten regiert zu werden. Frösche müssen Störche haben». Schlage ein Fürst gut ein, sei das ein grosses Wunder …

Der Leipziger Magistrat gab und verstand sich als Obrigkeit, auch wenn er – wie die Reichsstädte – nicht originäre, sondern vom Fürsten verliehene Macht ausübte und sich seine weitgehend unabhängige Stellung grösstenteils erkauft hatte. 1701 hatte er sich die Privilegien «freie Ratswahl», «selbständige Besetzung der geistlichen Ämter», «Befreiung von der Rechnungslegung» erneut gesichert, ebenso die «Zuständigkeit zur Festsetzung seiner eigenen Besoldung».

Der Rat repräsentierte also die wirtschaftliche und die politische Macht der Stadt. Wobei die politische Macht alle drei Gewalten umfasste: Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung.

Johann Sebastian Bach wählte für die Ratswahlkantate seiner Obrigkeit und Wahlbehörde gegenüber wohlweislich keines der kritischen Lutherzitate, sondern Lob- und Dankesworte eines unbekannten Dichters. Dabei ist der Begriff Ratswahlkantate irreführend. Es ging nicht um eine eigentliche Wahl und schon gar nicht um Bürgerbeteiligung. Der Rat wählte und ergänzte sich selbst. Ratsherr war man auf Lebenszeit. Was im Turnus wechselte, war nur die Führung der Amtsgeschäfte. Jedes dritte Jahr fiel sie einer der drei Abteilungen des Stadtrates zu. Die beiden anderen zogen sich auf die beratenden und richterlichen Funktionen zurück.

Die «Recht-Fertigung» der Macht

Es reicht nicht, dass der Erwählte sich selbst für erwählt hält. Wenn er Obrigkeit sein will, muss seine Herrschaft Anerkennung finden.

In unseren modernen Gesellschaften bestätigt sich Herrschaft in Wahlen; auch wenn ein Wahlerfolg, wie Obamas Beispiel zeigt, oft nicht genügt, um breite Anerkennung und Handlungsfähigkeit zu erlangen. Zu Bachs Zeiten inszenierte sich Herrschaft in feierlich-zeremoniellen Ritualen, die der Repräsentation der Macht nach den feinen Rangstufen des Jus praecedentiae dienten, und sie erwies sich unmittelbar in den Routinen des städtischen Alltags. Im Gottesdienst zum Ratswechsel, welcher die ganze Stadt nach Stand und Rang versammelte, wurde Herrschaft im wohl feierlichsten aller Rituale als «von Gott und aller Welt anerkannte Ordnung» symbolisch konstituiert. Damit «behauptete» sie Anerkennung, durchaus im doppelten Sinn dieses Wortes.

Paradox und zugleich spannend ist, dass die Legitimation des absolutistischen Regimes sich mit den Machtmitteln, die es errang, nicht steigerte, sondern schwand. Solange sich König und Fürsten als Wahrer des unantastbaren göttlichen Rechts verstanden, erschienen ihre Herrschaftsansprüche vom Gottesgnadentum gedeckt. Je mehr aber positives Recht in die Lücken des theologisch verwalteten Naturrechts sprang, je mehr die Fürsten selbst beanspruchten, Recht zu setzen, um so weniger leuchtete ein, dass Gott durch sie regiere. Schon Luther hatte ausgerufen: «Gott, der Allmächtige, hat unsere Fürsten toll gemacht, dass sie nicht anders meinen, als sie könnten ihren Untertanen tun und gebieten, was sie nur wollen». Er, ein Anhänger des Gottesgnadentums, hatte zumindest den Glauben, die Seelen, von ihrem Regiment ausgenommen. Die Religionsfreiheit, die er postulierte, ist das Gegenteil dessen, was sich die Fürsten mit dem «cuius regio, eius religio» noch im Westfälischen Frieden herausgenommen hatten.

Wenn in der Ratswahlkantate das treue Volk seufzt und wünscht, dass im Regiment der teuren Stadtväter der Herr selbst auf lange Jahre hinaus Haus halte, so knüpft es an die mittelalterlichen Legitimationsmuster an.

Allerdings hatte sich inzwischen neben und in den Nischen der ständischen Gesellschaft eine Marktgesellschaft entwickelt, in der die einzelnen sich als Freie und Gleiche begegneten, gegenseitige Verpflichtungen durch freie Übereinkunft eingingen und damit über ihr Geschick selbst bestimmten. In und an der Eigentumsmarktgesellschaft abgelesen, wurden mit Freiheit, Gleichheit und Selbstbestimmung neue Werte gewonnen und in der Natur des Menschen verankert. Sie liegen den Gesellschaftstheorien von Hobbes bis Rousseau zugrunde. Auf sie hat sich das erstarkende Bürgertum berufen und dem absolutistischen Regime ökonomische und persönliche Freiheiten und zunehmend auch Mitbestimmungsrechte abgerungen. Sie sind die Vorläufer der allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte, die in der französischen Revolution zum endgültigen Bruch mit dem Ancien Regime und seinen Legitimationsmustern führten.

Verpflichtung und Schranken einer Demokratie, die Demokratie bleiben will

Die Fürsten leiteten aus ihrem Gottesgnadentum uneingeschränkte Macht ab. An die Stelle der Fürsten ist das Volk getreten. Heisst das, dass dem Volk, wie im Gottesgnadentum, uneingeschränkte Macht zusteht? Diese – nach dem zweiten Weltkrieg undenkbare – Frage ist heute wieder gestellt.

Auch eine demokratische Ordnung beinhaltet Herrschaft. Sie kann und will nicht darauf verzichten, die Gesetze auch denen gegenüber anzuwenden, die sie abgelehnt haben; auch sie kommt ohne Zwang nicht aus. Wenn solcher Gewalt nun keine Schranken gesetzt sind, was macht sie akzeptabler, nur weil die Gewalt von einer Mehrheit und nicht von einem Fürsten ausgeht?

Luther hatte postuliert: «Das Unrecht muss durch das Recht überwunden werden. Denn man hält es für ausgemacht, dass eine solche Gewaltsamkeit keine gerechte Sache ist.» Recht und Gerechtigkeit müssen Herrschaft und Gewalt legitimieren. Auch unsere Ratswahlkantate jubelt nicht unbegründet «Gesegnet Land! Glückselge Stadt!». Lob und Dank verdiente sich das Regiment, weil es in Stadt und Land «Ehre», «Güte und Treue», «Gerechtigkeit und Frieden» einkehren liess.

Wenn recht und gerechtfertigt ist, was eine Mehrheit auch immer beschliesst, wird das Recht zum Spielball der Politik. Die Grenze zwischen Recht und Unrecht wird aufgehoben. Das ist das Gegenteil dessen, was die Vordenker der Demokratie im Sinne hatten. Sie leiteten die demokratische Herrschaft nicht nur aus dem Einverständnis, der Selbstgestzgebung der freien und gleichen Einzelnen ab; der demokratische Staat hatte auch zum Zweck, Freiheit, Gleichheit und Würde der einzelnen zu wahren. Dafür trafen sie institutionelle Vorkehren – in den Menschen- und Bürgerrechten als persönlichen, vor einer unabhängigen Instanz einklagbaren Rechten.

In der Demokratie gibt es deshalb keine absolute Macht. Grund- und Menschenrechte sind Voraussetzung der Demokratie. Sie ermöglichen Demokratie. Wie könnten Bürgerinnen und Bürger ihre demokratischen Rechte wahrnehmen, wenn ihnen Freiheit und Gleichheit nicht gewährleistet wären? Grund- und Menschenrechte stehen folglich nicht zur Disposition. Der Rechtsstaat mit seinen Menschenrechten ist Schranke jeder Demokratie, die Demokratie bleiben will.

Zu Bachs Zeiten glaubte man noch, sich «Gerechtigkeit und Frieden» mit Stadtmauern und Toren sichern zu können. Keine fünfzig Jahre später wurden die Stadtmauern geschleift. Friedenssicherung wurde zur nationalen Aufgabe. Heute wissen wir, dass Frieden und Gerechtigkeit auch zwischen- und überstaatlich hergestellt werden müssen. Eines der Ziele, welche sich eine höchst unvollkommene Weltgemeinschaft setzte, sind universale Menschenrechte.

Wer kann sich ernstlich vorstellen, dass man sich zur Sicherung des Friedens auf die Verteidigung staatlicher Grenzen – mit oder ohne Mauerbau – zurückziehen könnte? Ist es vernünftig, einer wirtschaftlichen Öffnung und Globalisierung das Wort zu reden, ohne auch einem Recht zuzustimmen, das der globalen Marktwirtschaft hinterherwächst? Und wenn wir uns etwa die Bürgerkriege und das Leid der Zivilbevölkerungen in Afrika oder im nahen Osten vergegenwärtigen: Lässt es sich rechtfertigen, von universalen Menschenrechten abzurücken und statt ihrer den Grundsatz «Eigenes Recht vor Völkerrecht» zu propagieren? Ausgerechnet von der Schweiz aus, die als Vorreiterin des humanitären Völkerrechts gilt?

Menschenrechte besitzen ihre historischen Wurzeln in der christlichen Überzeugung, dass alle Menschen erwählt und in Jesus Christus erlöst worden sind. Auch in der säkularisierten Gesellschaft kann nur Akzeptanz beanspruchen, wer den anderen akzeptiert. Gleicher Respekt und gleiche Verantwortung für jedermann sind Legitimationsgrundlage auch und gerade in pluralistischen Gesellschaften – und die Voraussetzung dafür, dass auch hier «Friede und Gerechtigkeit sich küssen».