Ach Herr, mich armen Sünder

BWV 135 // zum 3. Sonntag nach Trinitatis

für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Oboe I+II, Bassposaune, Fagott, Streicher und Continuo

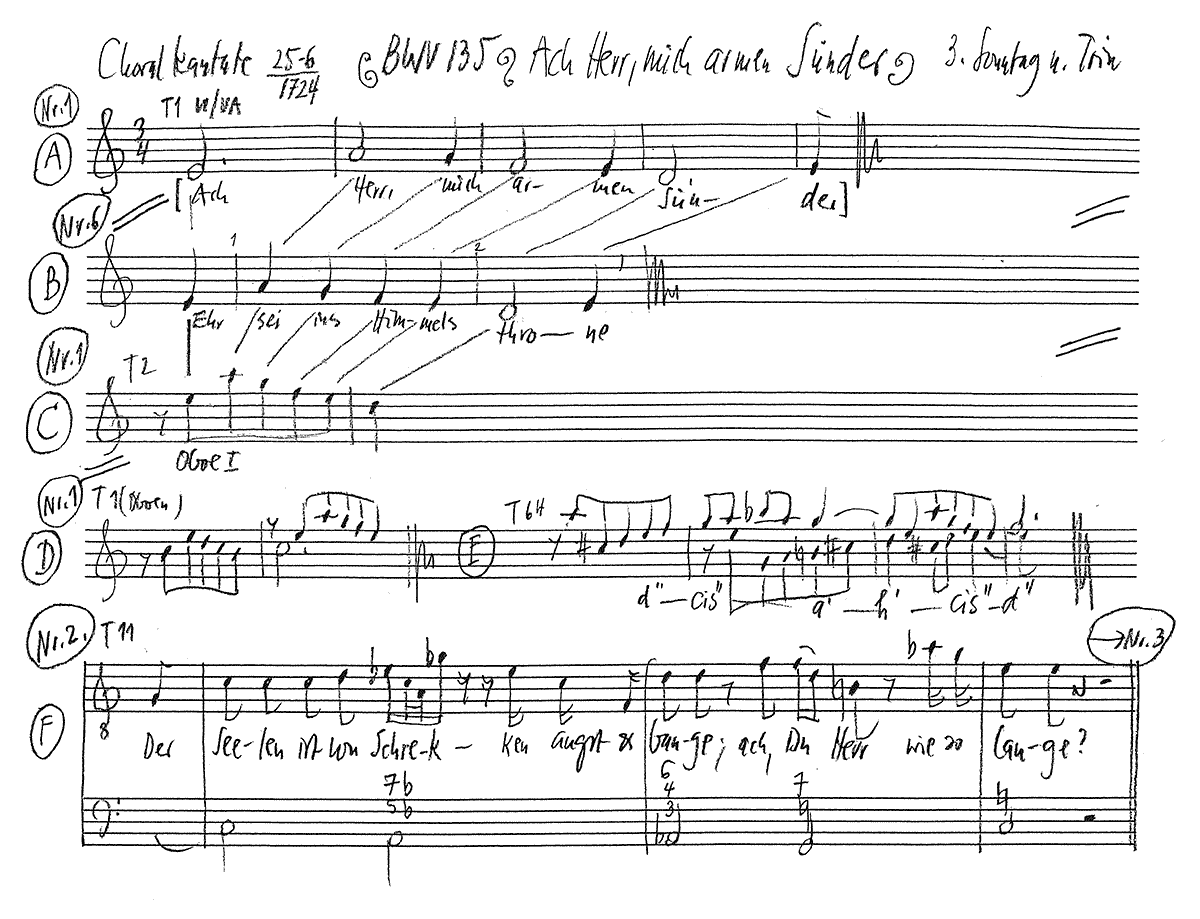

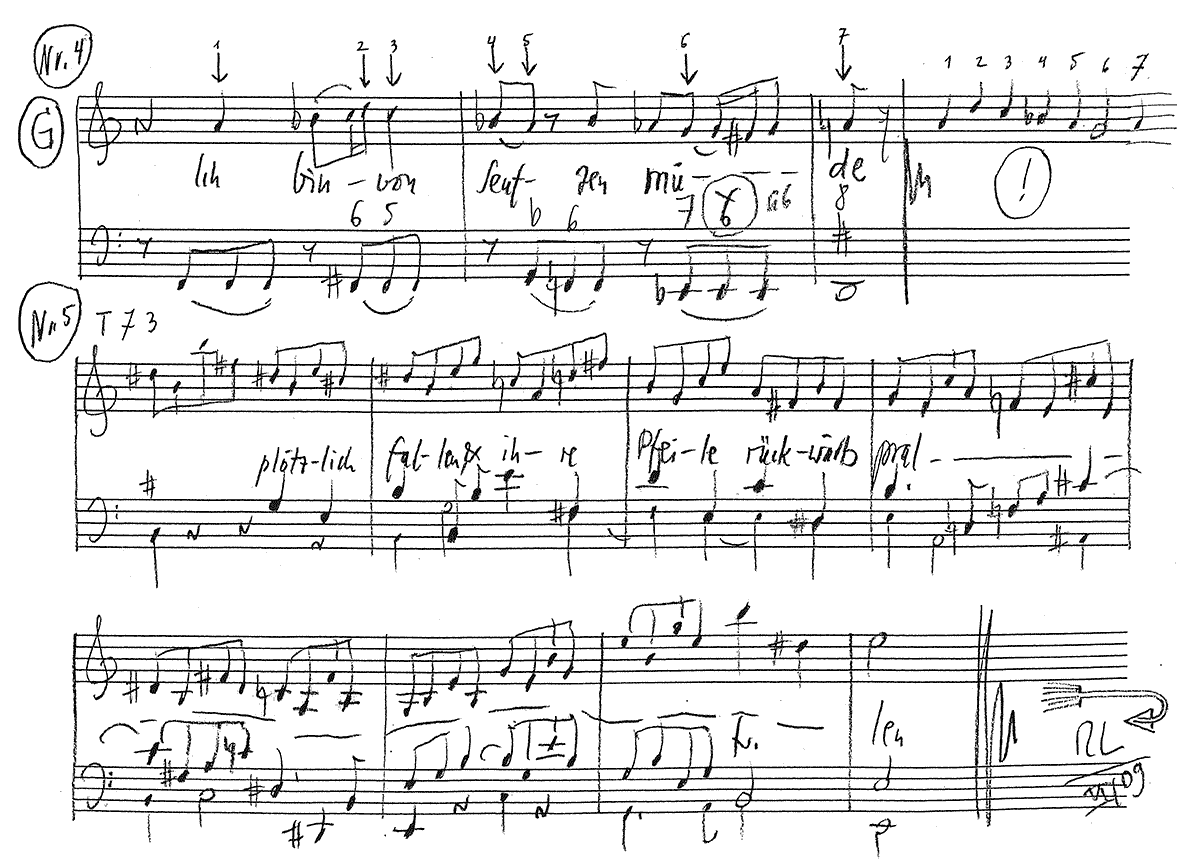

Das Werk ist eine Choralkantate. Grundlage ist ein Choral von Cyriakus Schneegass (1597), eine nahe dem biblischen Text folgende Umdichtung des 6. Psalms. Der unbekannte Librettist übernahm die erste und die letzte Strophe des Chorals unverändert und gestaltete die Zwischenstrophen zu Rezitativen und Arien um, wobei er sich möglichst eng an den Choraltext hielt und in jedem Satz einen Originalvers beibehielt. Dieser Choralvers kann am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines der Sätze 2–5 stehen. Bach unterstreicht ihre Zusammengehörigkeit durch einen gleichen Aufbau. Jede der acht Choralzeilen wird zunächst instrumental von 2 Oboen und Streicher präsentiert und dann von der Singstimme übernommen. Der Bezug zu den Bibeltexten des Sonntags findet sich in der Lesung aus dem Lukasevangelium, den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme, welche Jesus mit den Worten abschliesst: «So, sage ich euch, ist bei den Engeln Gottes Freude über einen Sünder, der Busse tut» (Lukas 15, 10). Die Busse des Sünders ist denn auch das Thema der Kantate.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Guro Hjemli, Jennifer Rudin, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Antonia Frey, Olivia Heiniger, Lea Scherer

Tenor

Manuel Gerber, Raphael Höhn, Nicolas Savoy

Bass

Fabrice Hayoz, Chasper Mani, Philippe Rayot

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Fanny Tschanz

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Katharina Arfken, Dominik Melicharek

Fagott

Susann Landert

Bassposaune

Ulrich Eichenberger

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Emmanuel Wiemer

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

26.06.2009

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 5

Cyriakus Schneegass (1597)

Textdichter Nr. 2-4

Unbekannt

Erste Aufführung

3. Sonntag nach Trinitatis,

25. Juni 1724

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Ach Herr, mich armen Sünder

straf nicht in deinem Zorn,

dein ernsten Grimm doch linder,

sonst ist mit mir verlorn.

Ach Herr, wollst mir vergeben

mein Sünd und gnädig sein,

daß ich mag ewig leben,

entfliehn der Höllenpein.

1. Chor

Die Worte sind den ersten Versen des 6. Psalms entnommen: «Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm! Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach.» Vergebung und ewiges Leben werden als sich wechselseitig interpretierende Elemente verstanden. Die Choralstimme liegt im Bass und damit sie allen Zuhörenden deutlich sich einpräge, lässt Bach die Bassstimme überall pausieren, wo sie nicht den Choral zu singen hat.

2. Rezitativ (Tenor)

Ach heile mich, du Arzt der Seelen,

ich bin sehr krank und schwach;

man möchte die Gebeine zählen,

so jämmerlich hat mich mein Ungemach,

mein Kreuz und Leiden zugericht;

das Angesicht

ist ganz von Tränen aufgeschwollen,

die, schnellen Fluten gleich, von Wangen abwärts rollen.

Der Seelen ist vor Schrecken angst und bange;

ach, du Herr, wie so lange?

2. Rezitativ

Die Bitte an Jesus, den «Arzt der Seelen», ist aus den Versen 3 und 4 des Psalms formuliert und ergänzt mit Worten aus den Klageliedern (1, 2 und 14). Anlass zu musikalischer Klangmalerei bieten die «Tränen, die schnellen Fluten gleich von den Wangen abwärts rollen.»

3. Arie (Tenor)

Tröste mir, Jesu, mein Gemüte,

sonst versink ich in den Tod,

hilf mir, hilf mir durch deine Güte

aus der großen Seelennot.

Denn im Tod ist alles stille,

da gedenkt man deiner nicht.

Liebster Jesu, ists dein Wille,

so erfreu mein Angesicht!

3. Arie

Die Verse 5 und 6 des Psalms bilden den Text für diese Arie, eine Bitte um Errettung aus dem Tod, wo keine Gemeinschaft mit Gott mehr besteht. Hoffnungsvoll wird angefügt: «Ist’s dein Wille, so erfreu mein Angesicht!»

4. Rezitativ (Alt)

Ich bin von Seufzen müde,

mein Geist hat weder Kraft noch Macht,

weil ich die ganze Nacht

oft ohne Seelenruh und Friede

in großem Schweiß und Tränen liege.

Ich gräme mich fast tot und bin vor Trauern alt;

denn meine Angst ist mannigfalt.

4. Rezitativ

Diese Klage ist nach dem 7. Vers des Psalms gestaltet: «Ich bin so müde vom Seufzen; ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager.»

5. Arie (Bass)

Weicht, all ihr Übeltäter,

mein Jesus tröstet mich!

Er läßt nach Tränen und nach Weinen

die Freudensonne wieder scheinen.

Das Trübsalswetter ändert sich,

die Feinde müssen plötzlich fallen,

und ihre Pfeile rückwärts prallen.

5. Arie

In den letzten drei Versen des Psalms ist von Feinden die Rede, die dem Beter übel wollen. Doch Gott wird sein Gebet erhören, und die Feinde werden zu Schanden. «Weichet all ihr Uebeltäter» und «Die Feind müssen plötzlich fallen und ihre Pfeile rückwärts prallen» singt der Bass leidenschaftlich in rollenden Passagen und weiten Intervallsprüngen.

6. Choral

Ehr sei ins Himmels Throne

mit hohem Ruhm und Preis

dem Vater und dem Sohne

und auch zu gleicher Weis

dem heilgen Geist mit Ehren

in alle Ewigkeit,

der woll uns alln bescheren

die ewge Seligkeit.

6. Choral

Im Gloria Patri, das wahrscheinlich nicht zum ursprünglichen Lied von Cyriakus Schneegass gehörte, singt nicht mehr ein Einzelner, sondern die Gemeinde, welche die Gabe der ewigen Seligkeit vom dreieinigen Gott erwartet.

Emmanuel Wiemer

«Zeitlose Fragen zum Künstler-Sein: Johann Sebastian Bach und Andreas Walser»

Wie muss man sich einen Künstler vorstellen? Als glücklichen Menschen oder verglühende Sternschnuppe? Der Text der Kantate «Ach Herr, mich armen Sünder» regt zu einem erstaunlichen Vergleich des Thomaskantors mit der Schweizer Malerhoffnung Andreas Walser an, der 1930 in Paris im Alter von 22 Jahren starb.

Wovon handelt die Kantate, deren religiöser Gehalt unschwer zu erkennen ist und in dem Worte wie «Herr» und «Sünder», «Höllenpein» und «Seelennot», «Seligkeit» und «ewges Leben» herausragen?

Wer klagt da so wortreich und leidenschaftlich: «Ach Herr, mich armen Sünder / straf nicht in deinem Zorn»? Auch einen konkreten Anlass im Sinne einer causa für die heftige Klage erfahren wir nicht. Tat und Täterschaft bleiben unerkannt und unbenannt. Ist am Ende jeder Einzelne von uns selbst gemeint?

Wenn dem so wäre, hätte das ohne Zweifel etwas Bedrohliches, ja Beklemmendes. Aus der Kantate lässt sich das nur allzu gut heraushören. Wir werden an so elementare Lebensfragen erinnert, wie sie uns im Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte bekannt sind, aber auch Assoziationen an so bange Vorstellungen wie «Ur-» oder «Erb-Sünde» werden geweckt.

Bei einer ersten Lektüre des Kantatentextes musste ich an den einstigen Harvard-Lehrer und Dichter Archibald MacLeish denken. In einem seiner berühmt gewordenen Gedichte «The Metaphor» – «Die Metapher» – heisst es: «A world ends when its metaphor has died» – «Eine Welt geht zu Ende, wenn ihre Sinnbilder verblasst sind» – und an einer anderen Stelle: «Ein Zeitalter endet, (…) wenn Bilder nur noch gesehen werden, aber denen, die sie sehen, nichts mehr bedeuten.» (Übers. E. w., Originalzitat in: Harold J. Berman, «Law and Revolution – The Formation of the western Legal Tradition», Cambridge, Massachusetts, 1983, p. v.) Auf meine Reflexion über die soeben gehörte Bachkantate übertragen, frage ich mich also: was hören wir aus dem, was wir – vermeintlich – hören? Und was verstehen wir unter den Bildern, die sich dort vor unserem inneren Auge auftun?

Worte wie «Höllenpein» und «Sünder» lösen bei mir zunächst Erinnerungen an tatsächliche Bilder aus, wie zum Beispiel den berühmten «Höllensturz» von Rubens aus der Alten Pinakothek in München. In der Folge denke ich an Qualen und Seelennöte, die das Leben uns auferlegen kann. Und ich frage mich schliesslich: wo und in welcher Weise spricht der Künstler Johann Sebastian Bach aus dieser Kantate als «armer Sünder» zu uns?

Dass ein Künstler durch sein Werk zu uns spricht, ist heute nichts Ungewöhnliches. Aber ist es auch hier so? Spricht aus dieser Kantate tatsächlich der Mensch Johann Sebastian Bach? Ist er selbst in die Rolle des Sünders geschlüpft, um darin Zuflucht zum christlichen Erlösungsgedanken zu nehmen? Oder handelt es sich nur um einen kollektiv-rituellen Akt?

Die Frage, ob aus der Kantate Bach selbst zu uns spricht, ist schon deshalb nicht leicht zu beantworten, weil die Urheberschaft des Textes auf einen anderen Autor – jenen Cyriakus Schneegass aus dem späten 16. Jahrhundert – hinweist und wir auch nicht genau wissen, wer dessen Text zu der uns vorliegenden Kantatenfassung umgedichtet hat. Der Autor, der den Kantatentext in diese Form mit seinen sechs Strophen gebracht hat, ist unbekannt; unbekannt geblieben ist auch, ob und inwieweit Bach selbst darauf Einfluss genommen hat.

Kunst und Religiosität

Heute, in unserer säkularisierten Zeit, liegt es nahe, Kunst und Religion zu trennen. Nicht so bei Bach. Seine Religiosität, über die viel geschrieben worden ist, spricht dafür, dass Bach wusste, was es bedeutet, in die Sünder- und Büsserrolle zu schlüpfen. Wie stark diese Religiosität auch in seiner Lebenserfahrung verankert war, ist schwer zu sagen, und wir wissen nur wenig darüber, ob und inwieweit Bach in seinen Kompositionen – wie beispielsweise in der Matthäuspassion – im Grossen – oder in unserer Kantate – im Kleinen – so weit gegangen ist, an die Auferstehung zu denken. Mit seiner Musik, die unseren Verstand anspricht und uns gleichzeitig ans Herz geht, hat er aber immer auch die Kraft entfaltet, anzurühren und zu trösten. So auch hier, vor allem mit dem mächtigen Schlusschoral.

Unweigerlich denkt man daran, wie Bach im Leben wenig erspart blieb, vor allem der Tod für ihn immer präsent und nah war, beim Verlust beider Eltern im frühen Kindesalter, dem Tod seiner ersten Frau und zahlreicher Geschwister, dem Verlust eines jeden zweiten seiner 20 Kinder. Solche Erfahrungen, so will es mir scheinen, sind zeitlos, weil existenziell, da spielt es keine Rolle, über welche Epoche wir sprechen.

Warum also sollte Bach sich als religiöser Mann in seiner persönlichen Lebenssituation und vielleicht auch seelischen Not nicht selbst in die Demutshaltung des – noch dazu – «armen» Sünders begeben? wo wir Bach doch als gottesfürchtigen Menschen kennen, der seine Werke am Ende meist symbolisch mit den drei Buchstaben S. D. G. – Soli Deo Gloria – Gott allein die Ehre – signierte, und den Tod durch seinen Glauben und seine Gottesfurcht sublimierte und auf Distanz hielt?

Bach als Diener seines Werkes

Das führt mich zu der Frage nach dem Rollen- und Selbstverständnis Bachs als Künstler – und zu einem kleinen Exkurs zu diesem Thema, mit dem sich der österreichisch-britische Philosoph Karl R. Popper gegen Ende des letzten Jahrhunderts einmal in einer seiner autobiografischen Schriften intensiv beschäftigt hat.

Karl R. Popper setzt sich kritisch mit der expressionistischen Kunsttheorie auseinander, nach der das Wesen der Kunst Selbstausdruck sein soll, Ausdruck der Persönlichkeit des Künstlers oder vielleicht auch nur ein Ausdruck seiner Gefühle. Poppers «Haupteinwand gegen diese Auffassung ist einfach: die expressionistische Kunsttheorie ist nichtssagend!», wie er in seiner Autobiografie «Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung» schreibt. Alles, so Popper, was ein Mensch tun kann, ist ein Ausdruck seines inneren Zustands, seiner Gefühle, seiner Persönlichkeit. In Wirklichkeit handle es sich bei der expressionistischen Kunsttheorie um eine triviale Wahrheit, die für die Kunst nicht charakteristisch sei.

Popper, der eine tiefe Beziehung zur Musik hatte, versucht an diesem Beispiel deutlich zu machen, was Bach auszeichnet und ihn von anderen Künstlergenerationen unterscheidet: «Bach», schreibt er, «vergisst sich in seinem Werk, er ist ein Diener seines Werkes.»

Natürlich kann auch nach dieser Auffassung Bach nicht umhin, seinen Werken auch seine Persönlichkeit aufzuprägen; das ist unvermeidlich. Aber Bach versucht nicht, und das zeichnet ihn aus, sich oder gar seine Stimmungen auszudrücken und in den Vordergrund zu stellen, und tritt selbst hinter das eigentliche werk zurück.

So sehr die Gedanken Poppers dazu anregen, einmal wieder ganz allgemein über das Rollenverständnis des Künstlers nachzudenken, so wenig schliessen diese doch aus, dass der Künstler Bach sich mit seinem Werk identifiziert und damit auch persönlich aus der Kantate zu uns spricht. Warum auch nicht?, möchte man fragen und hinzufügen: was wäre denn geschehen, wenn Bach nicht mit so entschlossener geistiger Kraft und innerer Verfassung seinem Schicksal hätte Paroli bieten können? «Mein Jesus tröstet mich!» Ganz gleich, wie man sich diesen Erlösungsgedanken bei Bach vorstellen darf, für den Moment findet er dadurch als «armer Sünder» offensichtlich Trost und den inneren Kompass, um seinen Weg zu gehen. Und das «Trübsalswetter» – wie wir aus der vorletzten Strophe der Kantate vernommen haben – schlägt plötzlich um, die «Freudensonne» scheint wieder.

Andreas Walser – ein Künstler von 20 Jahren

Im zweiten Teil dieser Reflexion möchte ich einen Künstler ins Spiel bringen, dessen Werk und Wiederentdeckung ich mich persönlich verbunden fühle, und dabei auf der Basis der hier angesprochenen existenziellen Fragen eine Brücke zwischen Bach und ihm schlagen. Ich meine den Bündner Künstler Andreas Walser.

Andreas Walser wurde 1908, also vor gut 100 Jahren, in Chur geboren. Und da er nicht einmal 22-jährig starb, ist er schon beinahe ebenso lange tot. Durch Zufall fiel mir Anfang der 1980erJahre im Nachlass meines Onkels, des mit Andreas Walser befreundeten französischen Fotografen Emmanuel Boudot-Lamotte, in einer Pariser Dachwohnung ein wesentlicher Teil des damals in den Jahren 1928/29 in Paris entstandenen Werkes von Andreas Walser in die Hände.

In den letzten 25 Jahren konnte das Leben dieses jugendlichen Ausnahmekünstlers gründlich recherchiert und aufgearbeitet werden, zuletzt durch Heinz Bütler in einer breiten, filmischen Dokumentation bei NZZ Film unter dem einem Walser-Zitat entlehnten Titel «Die Nacht ist heller als der Tag». Erst kürzlich wurde Andreas Walser durch Markus Schöb und Hans Widmer von der in St. Gallen und Zürich ansässigen Galerie Widmer als der «berühmteste Unbekannte der Schweizer Kunst» bezeichnet. Der in Davos beheimatete deutsche Maler Ernst Ludwig Kirchner schrieb Walser 1928 noch vor dessen Aufbruch nach Paris: «Sie sind übrigens der erste Schweizer, den ich kenne, der wirklich das neue Sehen, das in der Kunst heute lebt, ahnt.»

Seit September 1928 weilte der damals 20-jährige Andreas Walser für knapp 18 Monate in der französischen Metropole. In kürzester Zeit hat er Hunderte von Bildern, Zeichnungen, Fotogrammen geschaffen, vor allem nachts. Es sind werke auf der Höhe der Zeit. Sie verraten die Auseinandersetzung mit diversen Malweisen und tragen trotzdem eine eigene Handschrift. Ungeheuer viel liegt nach einem Jahr schon hinter ihm: Begegnungen mit Künstlern, mit Picasso, Cocteau, Ausstellungen, Liebschaften, aber auch Abstürze in Drogen, fast vier Tage Koma, Krankheit, Erschöpfung. Anfänglich hat die künstliche Erregung seine Produktivität noch gestützt.

Die Beschäftigung mit Leben und Werk Andreas Walser führt sehr schnell zu existenziellen Fragen, die in unserem Kontext interessieren.

Bach und Walser – zwei Künstlerleben

Andreas Walser tat sich mit seinem Leben – ich deutete es schon an – äusserst schwer. Trotz bester Gaben und eines selten grossen Talentes hat ihn der Lebensmut offensichtlich schon bald verlassen. Eine frühe Todeserfahrung, im jugendlichen Alter von 15 Jahren ausgelöst durch den plötzlichen Verlust seines geliebten, älteren Bruders Florian, liess ihn möglicherweise schon in jungen Jahren an der Sinnfrage verzweifeln – und warf ihn vielleicht aus der Bahn. Ein kleiner Text Walser mit dem Titel «Auf den Tod eines lieben Kindes» lässt aufhorchen. Dort heisst es: «Es gibt dann und wann auf Erden Menschen, die nur da sind zur Freude der anderen und gehen bevor ihr wahres Leben begonnen hat. Sie sind die Glücklichen.»

Andreas Walser muss sich früh eingestehen, dass er, wie er es einmal ausdrückt, «für dieses Leben nicht geschaffen» ist. Da hilft es ihm auch wenig, dass er aus einem kultivierten Pfarrhaus stammt, früh mit Literatur und Künstlerischem in Berührung kommt und vielfältige Förderung erfährt, und wir annehmen dürfen, dass er in diesem Umfeld reichlich Gelegenheit hatte, sich ähnlich wie Bach geistigen Trost zu verschaffen.

Im Gegensatz zu dem als geradezu geerdet wirkenden Thomaskantor flüchtet sich Walser schon bald vor der von ihm als unerträglich empfundenen Mühsal und Schwere seiner Existenz in künstliche Paradiese und verzehrt sich in einem ihn vollständig beherrschenden Schaffensrausch.

Dabei trachtet auch Walser durchaus nach «ewge(r) Seligkeit», richtet dieses Streben aber vor allem auf sein Werk. «Meine Bilder bleiben, die werden später von mir sprechen, dann wird man sehen, dass ich gelitten und überglücklich gearbeitet habe», vertraut er seiner Seelenfreundin, der ebenfalls aus Chur stammenden, sieben Jahre älteren Sopranistin Bärby Hunger an. Und in einem kurzen, gleichnishaften Text über «Die drei Feuer (oder: die drei Künstler)» stellt er sich für sein Wirken als Künstler – wie er schreibt – «ein Licht und eine Helle vor, als wollte dieses in Ewigkeit dauern». Im nachgelassenen, seinem jüngeren Bruder Peter gewidmetem, sogenannten Balkon-Gedicht ruft er zu dieser Zeit bereits den Tod herbei: «Der Tod ist nicht weit, er ist nicht in einer anderen Welt – (…) – Es gibt immer Menschen, die für das Leben gemacht sind, und einige, die nur für den Tod leben.»

Der Musik entzieht er sich. Nach einer Aufführung von Mozarts

«Requiem» schreibt er an Bärby Hunger: «(…) es fasst mich zu tief an, zu innerst, und ich stehe dann allemal hart am Abgrund, wo Genuss und Schmerz sich treffen. Keine Kunst ergreift mich so sehr.»

Roland Scotti, viele Jahre Direktor des Kirchner-Museums in Davos, heute Kurator des Museums Liner in Appenzell, hat sich in einem schönen, ganz lebensnah gezeichneten Aufsatz über das «Künstler-Sein» von Andreas Walser am Beispiel von zwei starken Kreuzigungsdarstellungen auch mit der Religiosität Walser beschäftigt. Dabei kommt auch Scotti zu dem Schluss, dass Walser in der Religion seines Elternhauses keine ihn befriedigenden Antworten fand, und möglicherweise deshalb versuchte, den essenziellen Fragen nach Sinn und Zweck des Daseins durch den früh gefassten Entschluss zu begegnen, Künstler zu werden und Künstler zu sein. Noch etwas anderes scheint mir beim Vergleich der beiden Künstlernaturen Bach und Walser erkennbar zu werden: Künstlertum und Künstler-Sein sollten vielleicht nicht so sehr als Gegensatz zur menschlichen Existenz begriffen werden, sondern als eine Form unterschiedlich gesteigerten Empfindens und Bewusstwerdens. Wenn Menschen nicht gleich empfinden, liegt das zwangsläufig an der Vielfalt unserer Existenz. Und so mag es sein, dass einige durchkommen, weil sie einen Halt finden – sei es in ihrer Arbeit, ihrer Familie, ihrem Glauben – oder bisweilen auch in ihrer Kunst.

Albert Camus’ Vorstellung von Sisyphus als «glücklichem Menschen»

Schliesslich scheint es mir unvermeidbar, dass auch ein Künstler vor der Notwendigkeit steht, zu schauen, wie er mit dem Leben im Allgemeinen und seinem Leben im Besonderen fertig wird. Denn es reicht nicht aus, durch Sünde, empfundene Not, Ängste oder andere Zwänge hellsichtig zu werden. Sollte man daher künstlerische Kreativität nicht stets auch als Mittel und Katalysator begreifen? Ganz im Sinne des französischen Autors und Existenzialisten Albert camus, der 1942 in seinem berühmten «Versuch über das Absurde» zu der Einsicht gelangt, dass wir uns Sisyphus, der unermüdlich immer wieder von Neuem seinen Stein auf die Bergesspitze rollt, als «glücklichen Menschen» vorstellen müssen?

Ohne ein gewisses, eigenes Mass und inneres Gleichgewicht wird es schwer möglich sein. Über beides muss Bach in hohem Grade verfügt haben. Ganz ähnlich wie in seiner Musik, deren Gesetze und Harmonien Bach so meisterlich beherrschte, wird es ihm auch persönlich immer wieder gelungen sein, mit sich und der Welt ins Lot zu kommen – während Andreas Walser beim Versuch, Gegensätze wie Diesseits und Jenseits durch eine Flucht aus dieser Welt aufzuheben und einfach fortzufliegen, wie es der Bündner Regisseur Daniel Schmid einmal poetisch beschrieb, einer Sternschnuppe gleich verglühte.

Bach war noch als «armer Sünder» stark, und Walser an Kräften einfach zu schwach, um sich auch nur für die kurze Spanne einer menschlichen Existenz zu halten. Eineinhalb Jahre nach dem ersten Brief Kirchners an Walser schreibt Kirchner Anfang 1930 an seine Frau Erna Schilling, nachdem ihn die Nachricht vom Tode Andreas Walser erreicht hatte: «Es ist wirklich tragisch mit den Schweizer jungen Leuten, die wir kennen. Die einen sind so unentwickelt, daß man nicht glaubt, daß sie weiterkommen, und der, der so offen auf alles Neue reagierte, mußte nun so zu Grunde gehen. (…) Der Kampf heute im Leben und in der Kunst ist ungeheuer schwer, da geht so mancher drauf.»

Ohne sein ganz persönliches Gottvertrauen und die Aussicht oder vielleicht nur Hoffnung auf ein, wenn nicht ewiges, so doch besseres Leben – die hellen Tage, die auf die dunklen folgen – hätte Bach vermutlich nicht ein so langes und nach unseren Massstäben ausserordentlich schöpferisches Leben führen können, wie er es tat.

Literatur

• Albert Camus, Le mythe de Sisyphe – Essai sur l’absurde, Paris 1942

• Karl R. Popper, Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung, Hamburg 1994

Seit dem Auftauchen eines bedeutenden Werkteiles von Andreas Walser im Nachlass meines Onkels Emmanuel Boudot-Lamotte in Paris im Herbst 1981 haben sich zahlreiche Persönlichkeiten mit Leben und Werk Andreas Walsers befasst und mit ihren Texten zu den nachfolgenden Publikationen facettenreiche Beiträge verfasst, die meiner Reflexion zugrunde liegen. Ihnen allen möchte ich dafür an dieser Stelle vielmals danken: Jean-Christophe Ammann, Heinz Bütler, Jacqueline Burckhardt, Wolfgang Frei, Diethelm Kaiser, Rudolf Koella, Walter Lietha, Beatrice von Matt, Marco Obrist, Daniel Schmid, Roland Scotti, Hans von Trotha, Peter Waldeis, Peter Walser, Wilfried Wiegand, E. W., Michael Wirth, Stefan Zweifel.

• Heinz Bütler, Wolfgang Frei (Hg.), Die Nacht ist heller als der Tag – Das kurze Leben des Malers Andreas Walser, Bern 2007

• Marco Obrist (Hg.), Andreas Walser (Chur 1908–1930 Paris): Bilder, Briefe, Texte, Ausstellungskatalog, Bündner Kunstmuseum, Chur, Kunstmuseum Winterthur, Basel/ Frankfurt a. M. 1994

• Marco Obrist (Hg.), Andréas Walser (Coire 1908–1930 Paris): Tableaux/Lettres/ Textes, catalogue d’exposition, Centre Culturel Suisse, Paris, Genève 1996

• Marco Obrist (Hg.) in Zusammenarbeit mit Diethelm Kaiser, Meine Bilder bleiben, die werden später von mir sprechen. Andreas Walser 1908–1930, Berlin 2001

• Marco Obrist, Beat Stutzer (Hg.), Andreas Walser/Gaudenz Signorell: Ein Dialog, Ausstellungskatalog, Bündner Kunstmuseum, Chur, 2006, Bern 2006

• Schweizer Monatshefte, 81. Jahr/Heft 10, Dossier Andreas Walser, Zürich, Oktober 2001, S. 11–43

• Roland Scotti (Hg.), Andreas Walser – Liebe, Traum & Tod, Ausstellungskatalog, Kirchner Museum Davos, 2005/06, Göttingen 2005

Dokumentarfilm

Heinz Bütler (Buch und Regie), Die Nacht ist heller als der Tag – Das kurze Leben des Malers Andreas Walser, NZZ Film, 87 Min., Produzent: Wolfgang Frei, Zürich 2007