Nimm, was dein ist, und gehe hin

BWV 144 // zu Septuagesimae

für Sopran, Alt und Tenor, Vokalensemble, Oboe I+II, Fagott, Streicher und Basso Continuo

Die Lesung des Evangeliums für den Sonntag Septuagesimae (70 Tage vor Ostern) steht bei Matthäus im 20. Kapitel. Es ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, denen der Besitzer allen Arbeitern den vollen Tageslohn von einem Denar auszahlen liess, obwohl einige nur teilzeitlich oder gar nur eine Stunde gearbeitet hatten. Da murrten diejenigen, die den ganzen Tag durchgehalten hatten. Zu einem von ihnen sprach der Herr: «Freund, ich tue dir nicht unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm, was dein ist und geh! Ich will aber diesem Letzten gleich viel geben wie dir. Oder ist es mir etwa nicht erlaubt, mit dem, was mein ist, zu tun, was ich will? Machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin?» Der unbekannte Textdichter knüpft hier an, entfaltet Gedanken zur Genügsamkeit und zum Sich-Bescheiden, geht jedoch nicht näher auf die tiefere Bedeutung des Gleichnisses ein. Bachs Komposition setzt diese Vorlage in zugleich effizienter wie nachdrücklicher Weise in Musik. Für die in der Rezeptionsgeschichte wiederholt geäusserten Zweifel an der Autorschaft des Thomaskantors gibt es weder von Seiten der Quellenüberlieferung noch der musikalischen Qualität her ernsthafte Argumente.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Lia Andres, Mirjam Berli, Guro Hjemli, Jennifer Rudin, Susanne Seitter

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Olivia Fündeling, Francisca Näf, Lea Scherer

Tenor

Clemens Flämig, Manuel Gerber, Raphael Höhn

Bass

Valentin Parli, Philippe Rayot, Tobias Wicky, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Monika Altorfer, Yuko Ishikawa, Martin Korrodi, Marita Seeger

Viola

Susanna Hefti, Martina Zimmermann

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp

Oboe d’amore

Ingo Müller

Fagott

Susann Landert

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Gerhard Walter

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

25.01.2013

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Zitat aus Matthäus 20,14

Textdichter Nr. 3

Samuel Rodigast (1649-1708)

Textdichter Nr. 6

Albrecht von Preussen (1490-1568)

Textdichter Nr. 2, 4, 5

unbekannter Verfasser

Erste Aufführung

Sonntag Septuagesimae,

6. Februar 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

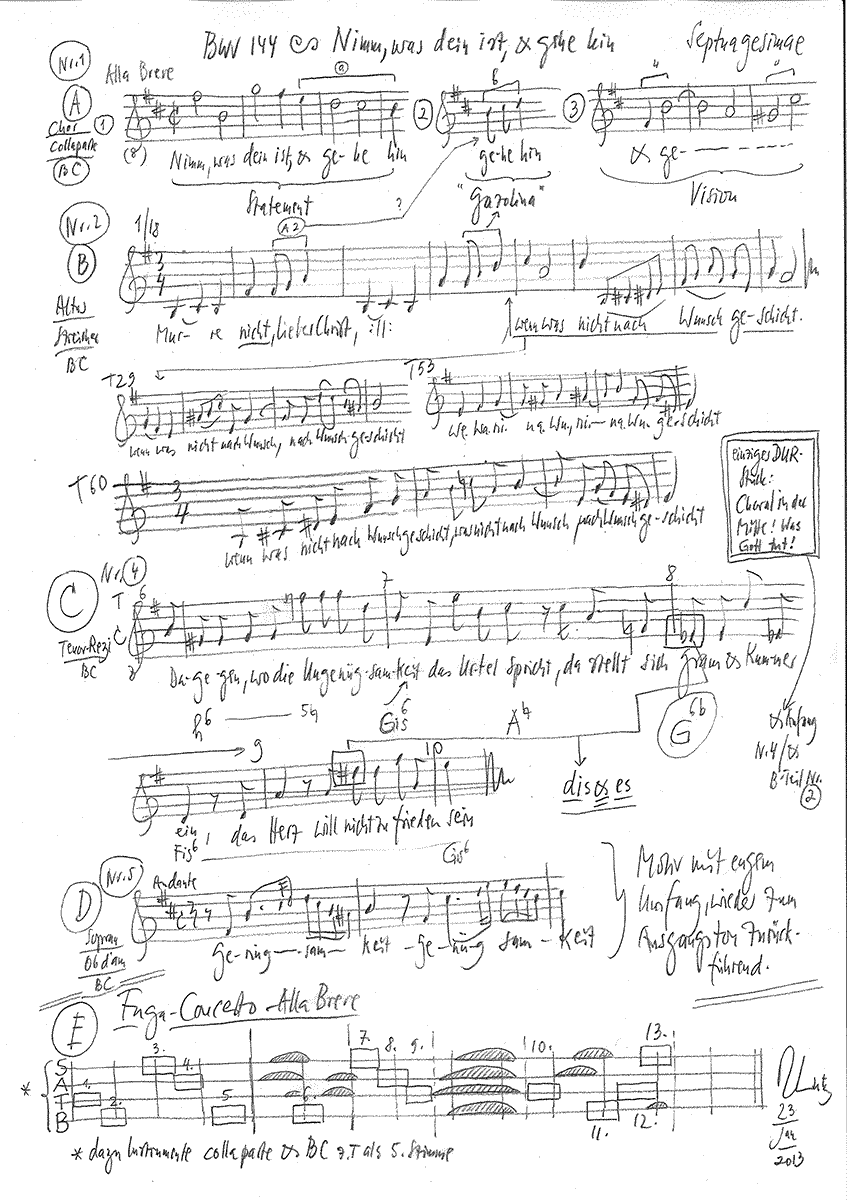

Wiederum einem motettischen Formprinzip folgt der Eingangschor der vom berühmten Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg inspirierten Kantate «Nimm, was dein ist, und gehe hin» (BWV 144). Doch wie anders hat Bach im Eingangschor dieser 1724 entstandenen Komposition jenes Formkonzept einer von Instrumentalstimmen nur begleiteten Vokalmotette ausgedeutet! Während «Wär Gott nicht mit uns diese Zeit» das düstere Affektpotenzial einer Bedrohungssituation ausdeutet, lebt der Eingangschor unserer Kantate stark von den sprechenden Bewegungsimpulsen dieses als gestische Gabe-Handlung aufgefassten Bibeldictums. Bereits in Veröffentlichungen des 18. Jahrhunderts bewundert wurde dabei die Meisterschaft, mit der Bach die immanente Beschleunigung zwischen dem statuarischen Beginn «Nimm, was dein ist» und dem bildhaft wegweisenden «Gehe hin, gehe hin, gehe hin» motivisch umgesetzt hat.

Nach der an manche Turba-Chöre aus Bachs Passionen erinnernden lakonischen Effizienz dieses Eingangssatzes empfindet man die zurückgenommene Aura und innehaltende Periodik der folgenden Altarie trotz ihrer abgedunkelten e-Moll-Tonalität und den wiederholt angedeuteten Streicherbebungen als wohltuendes Atemholen. Tatsächlich handelt es sich um die Aufforderung, nicht zu «murren » und seinen Teil oder auch sein Kreuz jenseits selbstsüchtiger Wünsche in Geduld zu tragen. Wie schwer es fällt, dem «alten Adam» seine zerstörerisch trotzige Selbstbezogenheit im Geiste einsichtsvoller Dankbarkeit auszureden, machen die Ausdehnung sowie der partiell resignative Tonfall dieser Arie immer wieder deutlich.

Die folgende Choralstrophe «Was Gott tut, das ist wohlgetan» wirkt in dieser Situation als bewusst eingeschaltete Intervention, die aus dem Geist bewältigter Krisenerfahrungen und mit deutlicher Rückung ins helle G-Dur Gemeinschaft stiftet und zu neuen Aufbrüchen motiviert.

Das Tenorrezitativ singt dann das Lob einer wohlverstandenen und mit einer normgerechten Kadenz regelrecht zelebrierten «Genügsamkeit », der die aus übersteigerten Ansprüchen notwendig resultierende und harmonisch gramvoll eingefärbte Unzufriedenheit gegenübergestellt wird. Wie Bach und sein Librettist dabei die Ausgangsdevise der vorangegangenen Liedstrophe «Was Gott tut, das ist wohlgetan» als eine Art verlorenes Melodieparadies evozieren, ist von grosser deutender Anspielungskraft.

Im verhaltenen Andante sowie dem sonst zum Ausdruck leidenschaftlichen Heilsstrebens reservierten h-Moll angesiedelt, preist die Sopranarie jene Form höherer Zufriedenheit, die man auch als Frucht wahrer Gotteserkenntnis und nur zu weise Lebensregel deuten könnte. Dass dazu eine Oboe d‘amore ihren durchgeistigten Gesang hören lässt, passt zur Aura einer Komposition, die diesen beseelten Verzicht auch hinsichtlich ihrer dosierten kompositorischen Mittel bejaht.

Der Schlusschoral «Was mein Gott will, das gscheh allzeit» bekräftigt diese über das eigene Selbst hinausweisende Tendenz in einem kraftvollen Kantionalsatz, der das alte Trostlied Albrechts von Brandenburg zum hoffnungsvoll vertrauenden Bekenntnis für Bachs und alle Zeit werden lässt.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

»Nimm, was dein ist, und gehe hin.«

1. Chor

Das Wort des Herrn des Weinbergs an einen seiner Arbeiter steht wie ein Motto am Anfang der Kantate. Bach komponiert dafür eine strenge Fuge, deren Singstimmen von den Streichern und Oboen verdoppelt werden. Sowohl das Fugenthema als auch der Kontrapunkt sind dabei am Text orientiert: die wuchtigen Sprünge und schweren Halbenoten des Themas markieren den herrischen Entschluss («Nimm, was dein ist»), die gebundenen kleinen Noten des Kontrapunktes illustrieren die Geste des Wegweisens und die Fortbewegung des Arbeiters («gehe hin, gehe hin und gehe hin»).

2. Arie (Alt)

Murre nicht,

lieber Christ,

wenn was nicht nach Wunsch geschicht;

sondern sei mit dem zufrieden,

was dir dein Gott hat beschieden,

er weiß, was dir nützlich ist.

2. Arie

Die Warnung, nicht zu murren, erinnert an die scheinbar benachteiligten Taglöhner im Gleichnis, vielleicht auch an die Israeliten, welche auf ihrem Zug durch die Wüste ins gelobte Land murrten. Wie schwer es jedoch fällt, sich von Neid und Übellaunigkeit zu befreien, macht die Komposition mit ihren lastenden Viertelbindungen, chromatischen Aufstiegen und einer Melodie, die sich erst aus der Tiefe heraufarbeiten muss, unmittelbar hörbar. Bach hat hier ein rechtes «Menuett des Missvergnügens» geschaffen, das sich erst im Mittelteil zaghaft aufhellt.

3. Choral

Was Gott tut, das ist wohl getan,

es bleibt gerecht sein Wille;

wie er fängt meine Sachen an,

will ich ihm halten stille.

Er ist mein Gott,

der in der Not

mich wohl weiß zu erhalten:

drum lass’ ich ihn nur walten.

3. Choral

Im Choral, einem Trostlied Rodigasts an seinen lebensgefährlich erkrankten Freund, erklingt das Bekenntnis des Glaubens an den gerechten Gott, auf den man vertrauen kann. Nach dem trüben e-Moll der vorherigen Arie erscheint das herbgesunde G-Dur wie eine trotzige Rückführung auf den von der gemeindlichen Tradition verbürgten rechten Weg.

4. Rezitativ (Tenor)

Wo die Genügsamkeit regiert

und überall das Ruder führt,

da ist der Mensch vergnügt

mit dem, wie es Gott fügt.

Dagegen, wo die Ungenügsamkeit das Urtel spricht,

da stellt sich Gram und Kummer ein,

das Herz will nicht zufrieden sein,

und man gedenket nicht daran:

Was Gott tut, das ist wohlgetan.

4. Rezitativ

Das Rezitativ preist die Genügsamkeit; wo sie regiert und man sich in Gottes Willen schickt, ist der Mensch «vergnügt», d.h. er hat «genug» von allem, was er nötig hat. Die «Ungenügsamkeit» hingegen, welche nicht mehr an die Wohltaten Gottes denkt, bringt «Gram und Kummer». Bach hat sie durch einen übel klingenden Tritonus als teuflisch gebrandmarkt, während er das Wort «Gram» in bewegender Weise eingedunkelt hat.

5. Arie (Sopran)

Genügsamkeit

ist ein Schatz in diesem Leben,

welcher kann Vergnügung geben

in der größten Traurigkeit,

Genügsamkeit.

Denn es lässet sich in allen

Gottes Fügung wohl gefallen

Genügsamkeit.

5. Arie

Der Dichter wendet sich nochmals der Genügsamkeit zu und preist sie als unermesslichen Schatz. Wer sich unter Gottes Fügung stellt, schickt sich nicht fatalistisch ins Unabwendbare, sondern vertraut darauf, dass die Zusage der «Vergnügung» durch Gott sich erfüllen wird. Ausgedrückt wird dies durch einen kontinuierlich laufenden Bass sowie die zarte Klangfarbe der Oboe d’amore, die die Singstimme durch das ganze Stück tragen. Doch geht es nicht um gelöste Freude: das melancholische h-Moll und der seufzende Gestus der Melodie rufen kontinuierlich jene «grösste Traurigkeit» in Erinnerung, die die Einsicht in Gottes Ratschluss erst zu einer bewussten und wertvollen Entscheidung macht.

6. Choral

Was mein Gott will, das gscheh allzeit,

sein Will, der ist der beste.

Zu helfen den’n er ist bereit,

die an ihn gläuben feste.

Er hilft aus Not, der fromme Gott,

und züchtiget mit Maßen.

Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,

den will er nicht verlassen.

6. Choral

Ähnlich wie die Choralstrophe in Nr. 3 verweist auch diese auf Gottes Willen, welcher für den glaubenden Menschen der beste ist. Man könnte vermuten, sie stamme aus derselben Zeit, doch ist sie gut 120 Jahre älter. Mit diesem Choral von ernster Entschlossenheit führt Bach die Komposition zu einem kraftvollen Ende. Dass der Satz nur mit einiger Mühe zu einem hellen Dur-Schluss gelangt, illustriert auf perfekte Weise die inhaltliche Problematik der gesamten Kantate.

Gerhard Walter

«Unsere Vorstellung von Gerechtigkeit auf dem Prüfstand»

Am Anfang war ein Ärgernis, am Ende die Erkenntnis, was soziale Gerechtigkeit eigentlich ist. In einer Zeit, da alle Welt nach Gerechtigkeit ruft, gibt die Kantate «Nimm, was dein ist, und gehe hin» eine überraschende Orientierung.

«Nimm, was dein ist, und gehe hin» – ein eigenartiger Kantatentitel, nicht wahr? Aber so merkwürdig das auch klingt: Für einen Juristen gibt ein solcher Text sehr viel her.

Die Kantate BWV 144 «Nimm, was dein ist, und gehe hin» ist am 6.2.1724, im ersten Amtsjahr von Bach in Leipzig, aufgeführt worden. Der Anlass für den Kantatentext war die Evangeliumslesung zu dem betreffenden Sonntag, nämlich Septuagesimae. Diese Lesung behandelt in Matthäus 20, 1–16 das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Der Text des Eingangssatzes entstammt dem Vers 14 dieser Lesung. Ich will mich im Folgenden auf eine Reflexion über diesen Evangeliumstext, so wie er im Eingangschor vorkommt, beschränken, da ich die weiteren Kantatenteile als Variationen des Grundthemas: «Nimm, was dein ist, und gehe hin» ansehe.

Zugrunde liegt dem Text das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Dieses Gleichnis ist sicher für viele, ja vermutlich sogar für die meisten, ein Ärgernis. Jedenfalls für mich war es das lange Zeit. Seit ich denken kann, bin ich jeden Sonntag in der Kirche zum Gottesdienst. Ich habe dieses Gleichnis also oft gehört und mich lange Jahre, vor allem in meiner Jugendzeit, schrecklich darüber aufgeregt. Es hat mich richtig «verruckt» gemacht. Warum?

Da geht jemand morgens auf den Marktplatz, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuheuern. Er vereinbart mit ihnen: «Ein Groschen zum (= als, G. W.) Tageslohn». Drei Stunden später stellt er eine weitere Gruppe an. Zu ihnen sagt er: «Ich will euch geben, was recht ist». Das Gleiche wiederholt sich jeweils drei Stunden später (um die sechste und die neunte Stunde). Auch hier lautet die Vereinbarung: «Ich will euch geben, was recht ist». Dann schliesslich, zur elften Stunde, also kurz vor Feierabend, dingt er eine letzte Gruppe von Arbeitern mit der Massgabe: «Was recht sein wird, soll euch werden».

Da die Arbeiter der verschiedenen Gruppen auf das jeweilige Angebot des Arbeitgebers eintraten und dann zur Arbeit antraten, ist das jeweilige Angebot des Arbeitgebers somit Vertragsinhalt bezüglich der Entlohnung geworden.

Aber nun geschieht, was nicht wahr sein darf: bei der Auszahlung des Lohns am Abend erhalten die zuletzt angestellten Arbeiter (die Auszahlung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Anstellung!) auch einen Groschen, worauf die, die länger gearbeitet haben, (natürlich) meinen, dann würden sie ja wohl mehr bekommen. Aber nein: Alle erhalten jeweils einen Groschen – ohne Unterschied!

Dies führt natürlich zu Protesten bei denjenigen, die – wenn auch unterschiedlich – länger gearbeitet haben als die ganz am Schluss angestellten.

Und ich bin sicher, auch heute würde ein solches Vorgehen des Arbeitgebers auf wütende Proteste auf Seiten der Arbeiter, der Gewerkschaften, der Medien, der Politik, ja wahrscheinlich auch der Kirchen führen. Aufschrei unisono: Was für eine soziale Ungerechtigkeit!

Wir leben ja heute in einer Zeit, in der alle Welt nach Gerechtigkeit ruft – und sich niemand mehr fragt, was Gerechtigkeit denn eigentlich ist. Pro memoria: Ein Kanzlerkandidat in unserem nördlichen Nachbarland, in der Schweiz als bekennender Kavallerist wohl bekannt, stellt seinen Wahlkampf unter das Thema: «Soziale Gerechtigkeit».

Und nun solch ein empörendes Gleichnis in der Bibel! Da müssen doch den Kirchen die Leute weglaufen, oder etwa nicht? Worüber empört man sich nicht heute (zu Recht oder Unrecht, lasse ich hier natürlich offen) mit dem Totschlagsargument soziale Gerechtigkeit? Vier aktuelle Beispiele aus der Schweiz und dem Ausland seien hier genannt, nämlich:

- die Abzockerinitiative

- die 1:12-Initiative der JUSO

- die Mindestlohninitiative

- das Kinderbetreuungsgeld in Deutschland

Wir sehen: Man kann sich sehr wohl über verschiedene Dinge mit immer demselben Argument aufregen: Ist es nicht sozial ungerecht, wenn einige wenige so viel mehr verdienen als andere? Konkret zurück zu unserem Fall: Ist es nicht sozial ungerecht, wenn alle Erntehelfer dasselbe erhalten, obwohl sie zwar dieselbe Arbeit verrichten, aber unterschiedlich lange?

Interessieren wir uns deshalb einmal für die Argumentation des Arbeitgebers. Er sagt nämlich (V. 13) auf die Proteste hin zu einem aus der ersten Gruppe, die also den ganzen Tag gearbeitet haben, folgendes: «Ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins geworden um einen Groschen?» Das will doch heissen: Ich habe mich dir gegenüber völlig korrekt verhalten im Sinne der sogenannten Vertragstreue (pacta sunt servanda). Wir haben einen Vertrag geschlossen: Ein Tag Arbeit für einen Groschen. Das hast du erhalten.

Dass der Arbeitgeber, der «Herr des Weinberges», völlig recht hat, belegen auch die Begriffe, welche die Bibel hier verwendet: Im griechischen Urtext ist in V. 2 die Rede von symphonäsas, was Vereinbarung, Übereinstimmung bedeutet. Und in der Vulgata, der lateinischen Übersetzung des griechischen Urtextes, ist von einer conventio die Rede, was ebenfalls «Übereinkunft», «Abmachung», «Vertrag» bedeutet.

Bei Martin Luther ist das sprachlich zwar etwas anders gefasst («da er mit den Arbeitern eins ward um einen Groschen zum Tagelohn»), aber der Sache nach ist auch in seiner Übersetzung unzweifelhaft von einem Vertragsschluss die Rede.

Fazit des Arbeitgebers also (V. 14): «Nimm, was dein ist, und gehe hin». Dabei ist dieses altertümliche «gehe hin» von Martin Luther noch wohlwollend übersetzt: Im griechischen Urtext heisst es nämlich: «Aron to son kai hypage!». «Hypage» ist übrigens das scharfe Wort, das Jesus verwendet, um etwa zum Teufel zu sagen: «Hebe dich hinweg, Satan». Neudeutsch flapsig könnte man also heutzutage durchaus übersetzen: «Nimm dein Geld und hau ab, verschwinde!»

Während die Rechtslage also im Verhältnis des Arbeitgebers zu den Mitgliedern der ersten Gruppe, die den ganzen Tag gearbeitet haben und mit denen eine klare Vereinbarung besteht, eindeutig ist (und der Herr also im Recht), wird es im Verhältnis zu den anderen Gruppen problematisch: Hier haben wir ja nicht die eindeutige Vereinbarung (ein Tag Arbeit für einen Groschen), sondern die alles offen lassende: «Ich will euch geben, was recht ist» (V. 4).

Und damit wären wir wieder bei der Gerechtigkeitsfrage. Wir dürfen nämlich ohne weiteres das lutherische «was recht ist» durch «was gerecht ist» ersetzen, redet ja sowohl der Urtext von dikaion wie auch die Vulgata von iustus, was jeweils «gerecht» bedeutet. Die englische Übersetzung in der King-James-Edition von 1611 lautet übrigens: «Whatsoever is right, I will give you».

Was aber ist der «gerechte Lohn»?

Dass keine überholte, sondern eine sehr aktuelle Fragestellung vorliegt, belegt eine Anzeige, die ich letzten Sommer in einem Gratis-Anzeiger gefunden habe. Sie lautete:

«Sie sind Rentner(in), rüstig und wollen sich etwas dazuverdienen?»

Das Angebot enthielt sodann (neben der Tätigkeitsbeschreibung) die Zusage:

«Gerechte und pünktliche Bezahlung… garantiert».

Wir sehen: Dasselbe Angebot, wie es der Herr des Weinberges vor 2000 Jahren gemacht hat. «Gerechte Bezahlung versprochen». Aber: Was bedeutet das?

Gestatten wir uns deshalb einen Blick in die Rechtsprechung Schweizer Gerichte unter dem Stichwort Lohngleichheit:

- In Bern demonstrieren 2004 über 300 Kindergärtnerinnen gegen die Lohnpolitik der Kindergartenkräfte verdienen (bei vergleichbarer Arbeit?) rund 20% weniger als Primarlehrkräfte. Das Verwaltungsgericht heisst eine entsprechende Klage einer Kindergärtnerin teilweise gut. Der Kanton Bern muss den Kindergärtnerinnen etwa 22 Mio. Franken Lohn nachzahlen.

- 2001 hatten sechs Organisationen der Gesundheitsberufe (Pflege, Physiotherapie ) von der Stadt Zürich Nachzahlungen wegen diskriminierender Löhne verlangt: Sie verglichen ihre Arbeit nämlich mit der von Polizisten, die zwei Lohnklassen höher eingestuft waren. Das Bundesgericht bestätigte, die Stadt Zürich habe die Pflegenden zu Unrecht schlechter entlohnt als die Polizisten. Folge: Lohnnachzahlungen von rund 20 Mio. Franken.

- Das St. Galler Verwaltungsgericht kam indessen – bei gleicher Ausgangslage wie in Zürich – zu dem Schluss, die Pflegeberufe seien tatsächlich zu niedrig eingestuft. Es liege jedoch keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes vor und weist deshalb die Klage.

Während aber diese Fälle deswegen problematisch sind, weil sie ja unterschiedliche Tätigkeiten miteinander vergleichen, mag an dieser Stelle doch noch ein schöner klassischer Weinbergfall zitiert werden:

Der französische Profitennisspieler Gilles Simon (ATP 13) wird in den ATP-Spielerrat gewählt. Kaum hat er seinen Sitz inne, setzt er sich auch schon in die Nesseln: In einem Interview spricht er sich gegen die Preisgeldgleichheit von Männern und Frauen aus, so wie sie bei den 4 Grand-Slam-Turnieren herrscht: «Die Männer stehen doppelt so lange auf dem Platz wie die Frauen». Gibt es ein schöneres Beispiel als dieses für die Aktualität des Gleichnisses von den Weinbergarbeitern?

Tatsächlich sagt der Herr des Weinberges aber noch etwas anderes – als zusätzliche Begründung neben der Berufung auf den geschlossenen Vertrag und damit also als allgemeines Argument zum Stichwort Gerechtigkeit: «Habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will mit dem Meinen?» (V. 15). Mit anderen Worten: Was ich den anderen gebe, geht dich nichts an. Es ist meine Sache, mein Geld, das ich ausgebe.

Dieses Argument ist natürlich zeitlos: Denn so hat auch kürzlich Gianluigi Buffon, italienischer Fussballnationaltorwart mit 120 Länderspielen, argumentiert. Er gilt als notorischer Spieler und soll schon Millionen verzockt haben. Darauf angesprochen erwiderte er:

«Was ich mit meinem Geld mache, geht nur mich etwas an!»

Ziehen wir ein juristisches Fazit:

Im Ausgangspunkt hat der Herr des Weinbergs sicher recht, wenn er sich gegenüber der ersten Gruppe seiner Arbeiter auf die eingegangene Abmachung beruft (pacta sunt servanda). Und im Prinzip hat er auch recht mit seiner (Gleich-)Behandlung aller übrigen Arbeiter – jedenfalls nach meiner Auffassung. Leider kann man allerdings heute nicht mehr sicher sein, ob das die Gerichte auch so sehen. Denn: «Vor Gericht und auf Hoher See ist man in Gottes Hand».

Damit sehen wir aber auch den Unterschied zwischen irdischer und himmlischer Gerechtigkeit. Schliesslich sagt ja Jesus selbst: «Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater…» (V. 1) und will mit diesem Gleichnis also von der himmlischen Gerechtigkeit reden, nicht von der irdischen (die es meiner Meinung nach sowieso nicht gibt). Darum sagt auch der Herr des Weinbergs – und das ist ein wichtiger Punkt! – : «Siehst du darum scheel, dass ich so gütig bin?» (V. 15)

Man beachte das Wort «gütig» – das ist offenbar etwas anderes als gerecht. Denn: Bei all unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit müssen wir ja bedenken, von welchen sozialen, politischen, zeitbedingten Vorverständnissen und Verhältnissen sie determiniert sind. Dafür ist unser Gleichnis ein wunderbares Beispiel: Die Arbeiter sind morgens auf dem Marktplatz versammelt, um sich als Tagelöhner zu verdingen. Einen GAV (Gesamtarbeitsvertrag) für diese Branche gibt es nicht, auch keine ALV (Arbeitslosenversicherung). Einige bekommen sofort Arbeit, andere stehen bis um fünf Uhr abends herum und werden nur noch für eine Stunde angestellt. Aber wenn sie nach Hause kommen, wartet bei allen die Familie und erwartet und hofft, dass der Ernährer etwas Geld nach Hause bringt, damit sie etwas zu essen kaufen können.

Und wenn – bei dieser Ausgangslage – jetzt der Arbeitgeber allen gleich viel gibt, damit alle ihre Familie ernähren können – ist das nun eine «soziale Ungerechtigkeit»?

Hier passt dieser Begriff einfach nicht! Jedenfalls im Himmelreich ist also das menschliche Begriffspaar gerecht – ungerecht aufgehoben durch die Begriffe Güte und Liebe.