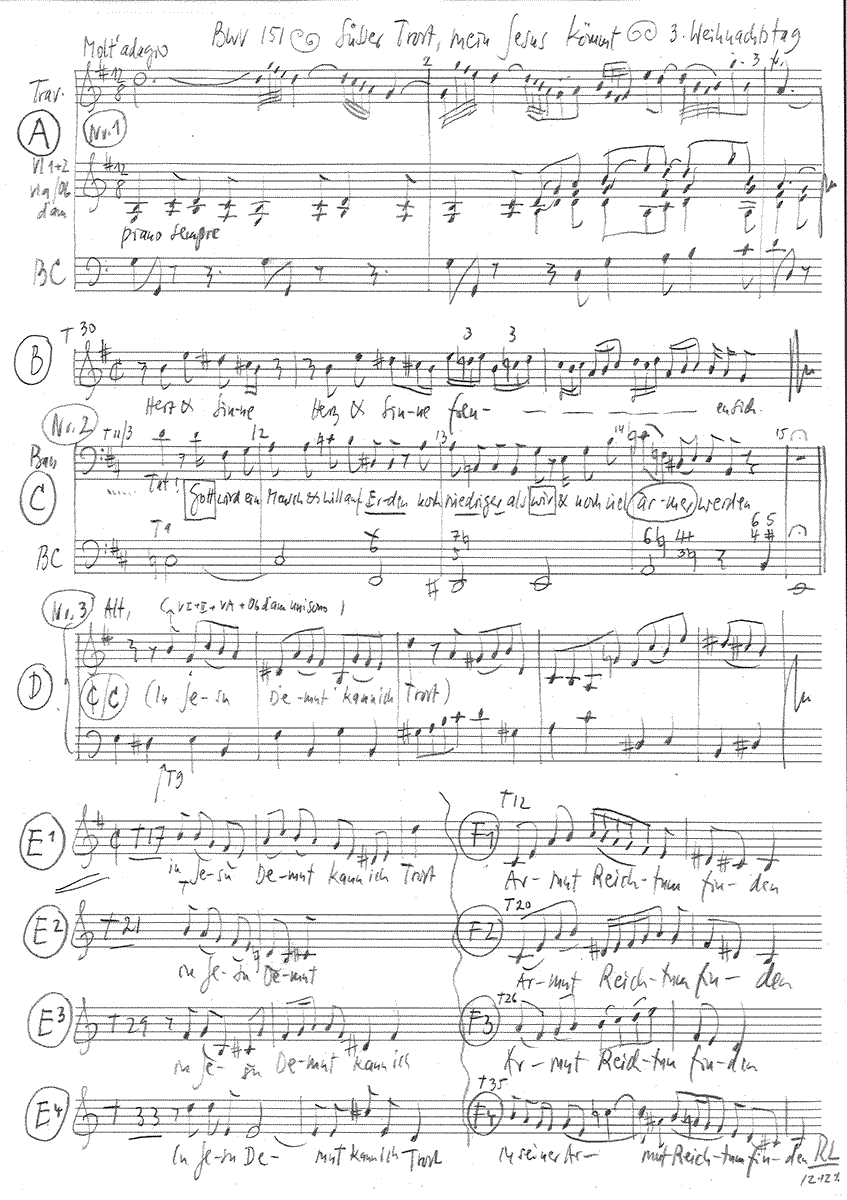

Süßer Trost, mein Jesus kömmt

BWV 151 // zum 3. Weihnachtstag

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Traversflöte, Oboe d’amore, Fagott, Streicher und Continuo

Mit den ersten Tönen der Kantate BWV 151 scheinen wir in jenem Elysium angekommen zu sein, das die Schlusssequenz von «Wachet! Betet!» erst ersehnte. Wird doch noch heute jedes Jahr zur Weihnacht für einen Moment der irrwitzigen Hoffnung jener paradiesische Zustand vor Beginn und am Ende der Zeit in diese Welt getragen, die – wie auch immer verwüstet und entstellt – doch alles ist, was wir fürderhand haben. Dank Jesu Geburt dürfen wir jenes Kind wiedererkennen, das wir selbst einmal waren und dessen lebensverändernde Präsenz und Klarheit wir zwischen all unseren Sitzungen und Tätigkeitsberichten als den selbst gewählten «Sklavenketten und Dienstbarkeiten» beständig aus dem Blick verlieren.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Dominik Melicharek

Fagott

Susann Landert

Flauto Traverso/Traversflöte

Claire Genewein

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Hanns Josef Ortheil

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

13.12.2013

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-4

Georg Christian Lehms, 1711

Textdichter Nr. 5

Nikolaus Hermann, 1560

Erste Aufführung

3. Weihnachtstag,

27. Dezember 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Mit den ersten Tönen der Kantate BWV 151 scheinen wir in jenem Elysium angekommen zu sein, das die Schlusssequenz von «Wachet! Betet!» erst ersehnte. Wird doch noch heute jedes Jahr zur Weihnacht für einen Moment der irrwitzigen Hoffnung jener paradiesische Zustand vor Beginn und am Ende der Zeit in diese Welt getragen, die – wie auch immer verwüstet und entstellt – doch alles ist, was wir fürderhand haben. Dank Jesu Geburt dürfen wir jenes Kind wiedererkennen, das wir selbst einmal waren und dessen lebensverändernde Präsenz und Klarheit wir zwischen all unseren Sitzungen und Tätigkeitsberichten als den selbst gewählten «Sklavenketten und Dienstbarkeiten» beständig aus dem Blick verlieren. In Bachs aus jedem Zeitverlauf herausgetretener Pastorale scheint dementsprechend alles zu schweben; nicht einmal der Bass, der wie ein dezent im Hintergrund mitsummender Hirte agiert, vermag es, den himmelsleichten Tonsatz nach unten zu ziehen. Der raschere Mittelteil wirkt hingegen in seiner mensurierten Bewegung zunächst auf konventionellere Weise «barock». Doch ist er unüberhörbar vom Gefühl einer überwältigenden Freude geprägt, die das Herz atemlos klopfen lässt. Wie die angesichts der Verkündigung des Engels durchaus erschrockene Maria scheint der sündige Mensch kaum begreifen zu können, dass Gott ausgerechnet ihn erkoren hat. Die Wiederholung des christseligen A-Teils bestätigt jedoch genau diese Verheissung, die durch den flüchtig-elegischen Ton der Traversflöte allerdings bereits das Mal der Illusion und Flüchtigkeit an sich trägt.

Das Bassrezitativ «Erfreue dich, mein Herz!» greift diesen beseelten Duktus auf und lässt in seiner predigthaften Kantilene deutlich werden, dass Gott diese Welt wirklich erretten und dafür von seinem «Himmelsthron» bis auf den Grund der Erniedrigung hinabsteigen will. Welche Wirkung diese egalitäre Botschaft in einem Umfeld entfaltet haben muss, in dem einschliesslich der Kleidervorschriften und der für private Feste zugelassenen Musikinstrumente und bis hin zum ererbten Sitzplatz in der Kirche alles nach Rang und Stand durchgeregelt war, können wir heute nur erahnen. Doch tönt auch hier in der Krippe bereits das Kreuz an, erweist sich die niedrige Geburt als Vorgeschmack der Passion.

So überrascht es nicht, dass eine verhaltene Altarie folgt, die «Jesu Demut» als Quelle des Trostes und «seine Armut» als wahrhaftigen Seelen-«Reichtum» anspricht, wobei das virtuose Hantieren mit sprachlichen Gegensatzpaaren für die Kunst des Dichters Georg Christian Lehms generell charakteristisch ist. Das Unisono sämtlicher Instrumente ist insofern ebenso textdeutendes Programm wie die Entscheidung des Komponisten, den fülligen Einklang des Orchesters bei der Begleitung der gesungenen Passagen jeweils auf Solovioline und Oboe d‘amore zu reduzieren. Die von Devotionsgesten und harten Sprüngen geprägte Musik ist von einer gesuchten Einfachheit, die trotzdem eine immense Schönheit entfaltet: Es ist ein als Knecht verkleideter König, der hier in Text und Musik präsent gehalten wird.

Das Tenorrezitativ «Du teurer Gottessohn» wechselt hingegen die Tonlage und lässt auf die moralische Belehrung die innige Ansprache des Herzens folgen. Das mit dem Kind in die Welt gekommene «Licht der Seligkeit» durchleuchtet auch diesen ariosen Satz: Hier freut sich jemand, der lange nichts bekam und jetzt halb beschenkt und halb beschämt ist über den vom Himmel gekommenen Besuch, dem er selbst nichts zurückgeben kann als das eigene Herz – jenes Kleinste und Grösste zugleich. Es braucht daher auch nur einen schlichten vierzeiligen Choralsatz, um die Botschaft der Kantate nach Art eines Weihnachtsliedes zusammenzufassen: «Heut schleußt er wieder auf die Tür zum schönen paradeis, der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis.» Dass Bach nach den musikalischen Verpflichtungen der ersten beiden Weihnachtstage seine Choristen über diesen Liedvers hinaus offenkundig schonte, nimmt der kammermusikalisch besetzten Kantate BWV 151 nichts von ihrem besonderen Charme und ihrer inhaltlichen Stimmigkeit.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Predigttext für den dritten Weihnachtsfeiertag war der Prolog des Johannes-Evangeliums. Der Dichter Georg Christian Lehms nimmt auf diesen Text nicht speziell Bezug, sondern singt ganz allgemein von der Freude über das Kommen Jesu. Verschiedentlich weist er auf das paradoxon hin, dass der Gottessohn sich erniedrigt hat, um die Menschen zu erhöhen, dass er arm geworden ist, um sie reich zu machen. Lehms‘ sprachgewandte, kontrastbetonte und phantasievolle Texte haben neben Bach auch Telemann und Graupner zu besonders sensiblen Schöpfungen inspiriert. Die Kantate wird von ihrer beseelten Eingangsarie dominiert und in ein unnachahmlich liebliches Licht getaucht.

1. Arie (Sopran)

Süßer Trost, mein Jesus kömmt,

Jesus wird anitzt geboren!

Herz und Seele freuet sich,

denn mein liebster Gott hat mich

nun zum Himmel auserkoren.

1. Arie

Das ist der Trost: Jesus «wird anitzt geboren», wird jetzt für den Glaubenden existenzielle Gegenwart. Die Arie, im pastoralen 12/8-Takt und unschuldigen G-Dur gehalten, gehört zu Bachs zartesten und empfindungstiefsten Schöpfungen. Die solistische Traversflöte bringt ein Element der Bewegung und Verzückung in diesen von himmlischer Ruhe erfüllten Satz, der im Mittelteil einen eher zupackenden Charakter annimmt.

2. Rezitativ (Bass)

Erfreue dich, mein Herz,

denn itzo weicht der Schmerz,

der dich so lange Zeit gedrücket.

Gott hat den liebsten Sohn,

den er so hoch und teuer hält,

auf diese Welt geschicket.

Er läßt den Himmelsthron

und will die ganze Welt

aus ihren Sklavenketten

und ihrer Dienstbarkeit erretten.

O wundervolle Tat!

Gott wird ein Mensch und will auf Erden

noch niedriger als wir

und noch viel ärmer werden.

2. Rezitativ

Gleichsam im Selbstgespräch wird die Bedeutung von Weihnachten erörtert, hinzielend auf den zentralen Satz: «Gott wird ein Mensch». Der solistische Baß beginnt mit einer jauchzend-explosiven Koloratur («Erfreue dich»); die noble Gesangslinie gibt dennoch Raum für textdeutende Figuren (Abwärtssprung auf «Erden» und «niedriger»; Eintrübung auf «ärmer»).

3. Arie (Altus)

In Jesu Demut kann ich Trost,

in seiner Armut Reichtum finden.

Mir macht desselben schlechter Stand

nur lauter Heil und Wohl bekannt,

ja, seine wundervolle Hand

will mir nur Segenskränze winden.

3. Arie

Des Christus «schlechter ( = schlichter) Stand» beweist, dass und wie sehr ihm am Wohl und Heil der Menschen gelegen ist. Die im schmerzlichen e-Moll gesetzte Arie überrascht durch ihren Ernst und ihre etwas strenge und steife Melodik, die mitsamt der nach unten geneigten Intervalle vom Bedeutungsfeld der Demut und gesuchten Armut inspiriert scheint. Daß Erniedrigung und Heil zusammenhängen, macht Bach mit einer von Kreuzvorzeichnungen und schmerzlichen Intervallen geprägten Linienführung deutlich.

4. Rezitativ (Tenor)

Du teurer Gottessohn,

nun hast du mir den Himmel aufgemacht

und durch dein Niedrigsein

das Licht der Seligkeit zuwege bracht!

Weil du nun ganz allein

des Vaters Burg und Thron

aus Liebe gegen uns verlassen,

so wollen wir dich auch

dafür in unser Herze fassen.

4. Rezitativ

Auf die objektive Erörterung im Rezitativ Nr. 2 folgt nun das persönliche Bekenntnis: «So wollen wir dich auch dafür in unser Herze fassen.»

5. Choral

Heut schleußt er wieder auf die Tür

zum schönen paradeis;

der Cherub steht nicht mehr dafür

Gott sei Lob, Ehr und Preis!

5. Choral

Die Liedstrophe fasst trefflich zusammen: Christus ist gegenwärtig, die Tür zum Himmel ist offen, der Zugang zu Gott und seinen Gaben ist offen, ihm gebührt «Lob, Ehr und Preis». Die vertraute Choralmelodie schlägt mit ihrer offenen Weihnachtsfreude einen Bogen zur lieblichen Musik des Beginns.

Hanns-Josef Ortheil

Die Gegenwärtigkeit des Glaubens

Text und Musik der Kantate «Süßer Trost, mein Jesus kömmt» erinnern an den epochalen Paradigmenwechsel, der mit Christi Geburt Einzug hält.

«Süßer Trost, mein Jesus kömmt» – der Beginn der Bachkantate BWV 151 erinnert mich an meine Kinderjahre in Köln. Mit den ersten Adventstagen begann das Kirchenjahr, das dem Leben der kleinen Familie, in der ich aufwuchs, Form und Halt gab. Denn diese adventlichen Wintertage waren Tage einer sich steigernden und auf das Weihnachtsfest hin zunehmenden Erwartung. Mit dieser Erwartung veränderte sich das Leben: Man hörte nur noch eine bestimmte Musik (viel Gesangliches, viel Kirchenmusik), man sass an den Abenden meist zusammen in der Küche oder im Wohnzimmer (und ging nicht mehr gerne aus), und man erlebte, wie es in der Wohnung, im Haus und in der Umgebung allmählich stiller und stiller wurde.

Der oft reichlich fallende Schnee gehörte dazu, ein Auslöschen der Farben, Übergänge in ein kompaktes und stabiles Weiss, das die zuvor noch leuchtenden Details der Welt überdeckte. Es wirkte wie eine auch visuelle Aufforderung, sich nicht mehr um die Vielfalt der Welt zu bemühen, sondern sich eher auf ihr Gemeinsames, ihre geheime Wurzel und ihr geheimes Inneres, zu konzentrieren. Die zunehmende Ruhe und Stille aber waren die akustischen Leitsignale der Erwartung, einer gespannten allmählichen Hinwendung auf das Weihnachtsfest zu, das diese Erwartung erfüllen und zu ihrer Einlösung führen würde. Denn soviel war ja bekannt und stand auch von vornherein fest: Man lebte nicht in einer vagen, offenen und vielleicht nie an ein Ende kommenden Erwartung (und damit vielleicht auch in einer Täuschung oder Selbsttäuschung), nein, man lebte in einer sicheren und gesicherten Erwartung, die sich auf jeden Fall, immer wieder aufs Neue und mehrmals im Kirchenjahr (in der Reihenfolge der grossen Feste), erfüllen würde.

An die Erfüllung von Erwartung glauben

Genau darin gründet die historisch und theologisch einzigartige Besonderheit des Christentums: Der christliche Glaube ist ein Glaube an die Erfüllung von Erwartung. Beginnt man damit, diese Erfüllung abzuschwächen, sie zu diskutieren oder sie mit Zweifeln zu belegen, ist es mit dem eigentlichen Glauben vorbei. Insofern ist der christliche Glaube etwas Unbedingtes, er nimmt Abschied von der blossen Sehnsucht nach den Göttern und Gott (und nach den sich gelehrt gebenden Gesprächen über ihre eventuelle Präsenz), indem er diese Sehnsucht einlöst: «Jesus wird anitzt geboren!» – heisst es im zweiten Vers des Kantatentextes in durchaus triumphierendem Ton.

Jesus wird geboren – das ist sicher, und genau darauf wird vertraut, es steht ganz und gar außer Zweifel. Nicht irgendwann, nicht unter bestimmten Bedingungen (und erst recht nicht nach Massgabe meiner eigenen Anstrengungen) wird Jesus geboren, sondern auf jeden Fall, ohne wenn und aber. Der Zeitpunkt seiner Geburt steht also unbezweifelbar fest: «anitzt», also «jetzt», genau «jetzt», in der mit Jesu Geburt beginnenden «Jetztzeit».

Die ersten christlichen Autoren der spätantiken Jahrhunderte nach Jesu Geburt haben diesen Begriff der «Jetztzeit» dann auch in historisch unterscheidendem Sinne geprägt. Gemeint ist eine neue Zeitrechnung der steten Präsenz, der in jedem Kirchenjahr sich erneuernden Gegenwärtigkeit und Ankunft Jesu, die unterschieden wird von der griechisch-römischen, heidnischen Antike, die eine solche Vorstellung von «Jetztzeit» nicht kennt. Die christliche «Jetztzeit» holt die zuvor ferne, im Jenseits angesiedelte Sphäre der Götter oder der metaphysischen Ideen radikal und ohne langes Kommentieren herab auf die Erde – und das so elementar, direkt und gleichzeitig schlicht, dass es keiner antiken Philosophie und keiner antiken Rhetorik mehr bedarf, um diese ungeheuerliche Verwandlung des Metaphysischen ins Irdische zu begreifen.

Diese Verwandlung nämlich geschieht von selbst, sie ist ein begrifflich nicht fassbares Wunder und damit für den Menschen in jedem Sinn eine Zumutung. Der Glaube besteht genau darin, die Schlichtheit dieser Verwandlung und dieses Wunders nicht zu untersuchen oder zu diskutieren, sondern sie zu bezeugen. Und so singt und bezeugt der Gläubige denn auch mit den denkbar einfachsten Worten: «Herz und Seele freuet sich, / denn mein liebster Gott hat mich/ nun zum Himmel auserkoren.» Genau so ist es «jetzt» um den Gläubigen bestellt: Er bedarf nicht mehr der langen, weitschweifigen Rede über die Geheimnisse des Lebens und des Jenseits, sondern er trifft auf diese Geheimnisse in der Präsenz von Jesu Leben, dessen Ereignissen und Wundern er im Verlauf des Kirchenjahres folgt.

Der Begriff, den die spätantiken christlichen Autoren für diese neue Zeitrechnung, eine Zeit der immer wieder aufs Neue angespannten und sich dann auf jeden Fall, unbedingt und zweifellos, erfüllenden Erwartung, fanden, lautete «hodiernus» (übersetzt: «heutig», «gegenwärtig»). Dieses Heutige, Gegenwärtige, zerschlägt die antik-heidnische Vorstellung vom ewigen zyklischen Kreislauf des Lebens, wie er sich in Gestalt der vier Jahreszeiten Jahr für Jahr niederschlägt. An die Stelle dieses natürlichen, irdischen, unaufhörlich gleichmäßigen Kreislaufs stellt er die kleinen Erwartungs- und die starken Erfüllungsrhythmen einer Präsenz oder Gegenwärtigkeit Jesu, die dem irdischen Jahr in den Rhythmen des Kirchenjahres von nun an seine Ausrichtung gibt.

Vertrauen und Zuversicht statt Skepsis und Distanz

Als Kind wusste ich von diesen historischen Umbrüchen natürlich noch nichts, wohl aber spürte ich, dass die ununterbrochene und sich an den großen Festtagen immer wieder erneuernde Gegenwart Jesu mir so etwas wie ein Vertrauen und eine Zuversicht einflösste, die mich fest glauben ließ, dass die Welt um mich herum nichts grundsätzlich Fremdes und Fernes sei, sondern zu mir gehörte. Ich selbst wiederum war ein Teil dieser Welt, in die Jesus eingezogen war, durch seine immerwährende Gegenwart erhielt diese Welt Wärme und Nähe.

Indem ich in dieser Wärme und Nähe lebte, hatten Skepsis, Distanz und Weltfremdheit keinen Raum. «O wundervolle Tat!» – so wie der Dichter des Kantaten-Textes hätte wohl auch ich ausrufen und die an mir selbst nachzuvollziehende Gegenwärtigkeit Jesu bezeugen können – hätte ich als kleines Kind schon über soviel lyrischen Mut und deklamatorisches Können verfügt. Spürbar aber, wie gesagt, war das Ereignis der wunder-vollen Tat an mir selbst durchaus. Es führte zu Weltvertrauen und Weltzugewandtheit, in dem Sinne, dass all das, was mir begegnete und mit mir verbunden war, nichts grundlegend Fremdes und Anderes (und damit lange Erklärungsbedürftiges) war. Das Weltvertrauen nimmt sich des Gegebenen an, nicht vor allem, um es zu untersuchen oder zu begreifen, sondern vor allem, um sich an ihm wohlmeinend auszurichten und es freudig zu schätzen.

So ist das christliche Sprechen und Reden denn auch kein begrifflich-philosophisches, das sich öffentlich, auf Straße, Markt oder Schule (wie in antik-heidnischen Tagen des Sokrates) an die anderen Fremden und Freunde richtet. Vielmehr ist es ein Sprechen und Reden, das die «wundervolle Tat» immer aufs Neue im Innern des Sprechenden nachvollzieht und nachzuerleben versucht. Christliche Sprache ist eine des inneren Monologs oder Dialogs, ein Sich-selbst-Ansprechen, ein «Mit-sich-Sprechen», ein «Mit-Gott»– und «Auf-Gott-hin-Sprechen».

Eine solche Sprache besteht nicht aus lauten, explosiven Vokabeln, sie ist vielmehr leise, bekennend, bezeugend, ein Murmeln, Seufzen, Aufhorchen, Deklamieren und (in hohen Momenten) auch ein Jubilieren, das sich nicht auf die öffentlichen Räume erstreckt, sondern sich in den Geborgenheitsräumen der (hoffentlich) stillen christlichen Kirchen artikuliert. So gesehen, sind diese Kirchen Inseln der Ruhe, Inseln des Sprechens mit geschlossenen Augen, des Sprechens in der höchsten rituellen Form aller Innensprachen, in der Form des Gebets.

Genau für solche Räume sind die Kantatentexte Johann Sebastian Bachs gemacht. Oft beginnen sie mit einer ergreifenden, den besonderen christlichen Moment des Kirchenjahres ansprechenden Arie – und bewegen sich von der Emphase dieses gegenwärtigen Ereignisses hin zu seinem Durchleben im Innern. Davon sprechen die beiden Rezitative und die zweite Arie («In Jesu Demut kann ich Trost,/in seiner Armut Reichtum finden.»).

Emphase des Ereignisses, Durchleben seiner Besonderheiten in unterschiedlichen Formen des inneren Monologs – all das mündet am Ende im Gemeinde-Gesang des Chors der stillen Beter und Bekennenden, die sich – nach all diesen Momenten der meditativen Ruhe – nebeneinander stehend, als geschlossener Körper, durch das Meditative hindurch zusammengewachsen, in schöner Einigkeit bekennen: «Heut schleußt er wieder auf die Tür/ zum schönen Paradeis;/der Cherub steht nicht mehr dafür,/Gott sei Lob, Ehr und Preis.»

Bachs musikalische Vertiefung des Wortes

Die so unnachahmlich ineinander greifende Folge von herausgehobenem Ereignis, meditativer, innerer Durchdringung und gemeinschaftlichem Bekenntnis ist die textlich entsprechende Vorlage zu Johann Sebastian Bachs genialen musikalischen Kunstgriffen, die diese Vorlage zu einem christlich-emotionalen, aus dem Innern kommenden und ins Innere zurück tendierenden Weltgesang machen. Vielleicht ist Bach diese unbedingte und traumwandlerisch exakte Vertiefungsnähe zu den Texten so unüberbietbar gelungen, weil er der letzte große Komponist des noch nicht von Skepsis, Zweifeln oder anderen Anmutungen zerfressenen Weltvertrauens war. Mitten im sich weit und folgenreich auftuenden Raum der europäischen Aufklärung (und einer damit verbundenen enormen Aufbietung von analytischer, skeptischer Philosophie) steht Bachs Musik diesem Aufklärungsraum noch entgegen wie eine in sich ruhende Insel, auf der keine Zweifel, sondern die Bekenntnisse des Vertrauens ganz von innen her verhandelt und bis in die hintersten Momente psychischer Innengewandung erkundet werden.

Die Musik seiner Kantaten und großen Oratorien ist in diesem Sinne «innerlich». Sie ist aber keine empfindsam aufgeladene, mit dem Gefühl spielende Musik, sondern eine, die noch aus einem unermesslichen inneren Gottes- und Weltvertrauen kommt und nachvollziehbar macht, wie dieses Vertrauen sich in einer dunklen und durchaus gefährlichen Welt leuchtend in Szene setzt. Gerade deshalb vermag Bachs Musik uns heutige Skeptiker und erklärungsbedürftige Zweifler so abgrundtief zu überraschen. Sie will die Zweifel nicht besiegen, und sie will sich nicht gegenüber möglichen spitzfindigen Erklärungen der christlichen Wunder durchsetzen, nein, sie hat nichts von diesem streitenden, Bedrohung erwidernden oder gar Bedrohung ausschaltenden Charakter.

Vielmehr kommt sie aus der ungeheuren Sicherheit und Ruhe des inneren Gottes- und Weltvertrauens, bis hin zu den Spielformen des «Wohltemperierten Klaviers» oder der Schönheit seiner Schöpfung in allen nur erdenkbaren Tonarten nachspielt: Überklug, wie ein überkluges, in diese Schöpfung eingeweihtes Kind und Genie, das allen Symmetrien und Asymmetrien dieser Schöpfung in Präludien und Fugen Stück für Stück auf den Grund geht.

Als kleiner Bub habe ich viele dieser Stücke selbst auf dem Klavier gespielt. Und als kleiner Bub hatte ich einen erfahrenen Klavierlehrer und Musiktheoretiker, über dessen großem Flügel ein Porträt Johann Sebastian Bachs hing. Wenn ich zur Klavierstunde kam und auf dem Flügel spielte, schaute ich zu diesem Porträt auf, lange und beharrlich. Ich stellte mir vor, dass Bach nie einsam, allein oder völlig verzweifelt gewesen war, nein, das konnte einfach nicht sein. Morgens hatte er am Cembalo gesessen und seine wunderbar geheimnisvollen Klavierstücke komponiert, mittags hatte er an seinen Kantaten und Oratorien gearbeitet, am Nachmittag hatte er diese großen Gesänge in der Leipziger Thomaskirche mit Chor und Orchester geprobt und dann am Abend dort auch zur Aufführung gebracht.

Ich ahnte damals nicht, dass diese Vorstellung über ihr naives Gewand hinaus eine tiefere Wahrheit besaß, handelte sie doch von einem Komponisten, der wie kein anderer von der Gegenwärtigkeit Jesu in allen Momenten des Tages, der Wochen und Jahre geprägt war. In der Tat: Johann Sebastian Bach bezeugte und artikulierte diese Gegenwärtigkeit unaufhörlich und in allen seinen Werken, die – aufs Ganze gesprochen – vom erlebten Weltvertrauen und seinen Innenwelten handeln. Sie alle kommen aus der Tiefe einer Ruhe, die uns bestürzt und bei jedem Hören mit fortzieht, als wollte sie uns mit beharrlicher, bohrender, aber niemals fanatischer Eindringlichkeit dazu bringen, zu dieser Ruhe und zu diesem Vertrauen endlich zurück zu finden: Emphatisch deklamierend, im Gespräch mit uns selbst, in der Gemeinschaft der anderen.