Ich steh mit einem Fuß im Grabe

BWV 156 // zum 3. Sonntag nach Epiphanias

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Oboe, Streicher und Continuo

Obwohl sie mit ihrer eindringlichen Sprache und intimen Besetzung wie eine Weimarer Schöpfung Bachs wirkt, gehört die Kantate BWV 156 zu dem zumindest in Teilen von Bach selbst vertonten Jahrgang seines Leipziger Hausdichters Picander und wurde daher wohl am 23. Januar 1729 uraufgeführt. Zwar existieren keine Originalstimmen mehr, sondern selbst die älteste erhaltene Abschrift gelangte wohl erst nach Bachs Tod im Zuge des Amtsantritts von Thomaskantor Johann Friedrich Doles 1756 nach Leipzig zurück. Dafür sind erstaunlich viele Kopien aus der Zeit um 1830 überliefert, was dafür spricht, dass diese Kantate Bachs romantische Verehrer besonders ansprach.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Plamena Nikitassova

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Stefanie Haegele

Fagott

Susann Landert

Orgel

Rudolf Lutz

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Gottfried Schatz

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

22.01.2010

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-5

Christian Friedrich Henrici,

genannt Picander, 1728

Textdichter Nr. 1 (Zwischenzeilen)

Johann Hermann Schein, 1628

Textdichter Nr. 6

Kaspar Bienemann, 1582

Erste Aufführung

3. Sonntag nach Epiphanias,

23. Januar 1729

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die später als Mittelsatz in das Konzert für Cembalo und Orchester f-Moll BWV 1056 übernommene Sinfonia geht wahrscheinlich in der Tat auf eine ältere Weimarer oder Köthener Vorlage zurück. Als Einzelsatz bekannter als die Kantate selbst, lässt sie über gemütvollen Basstönen und getupften Streichernachschlägen eine träumerische Oboenkantilene erblühen, die nachdenkliches Vertrauen verkörpert, im Kontext des von Sterbegedanken erfüllten Librettos aber auch als friedvolle «Méditation sur ma mort future» verstanden werden kann. Obwohl die Sinfonia nur 20 Adagio-Takte umfasst, bildet sie doch eine abgerundete dreiteilige Form aus, deren Miniatur-Coda als Überleitung in den offenen Dominantschluss fungiert.

Die folgende Tenorarie mit Choral greift über absteigenden Continuoseufzern diesen sanften Ton auf, wobei die vom Kopfmotiv «Ich steh» abgeleitete Unisonostimme beider Violinen und der Viola wie mit Dämpfer gespielt erscheint. Hinter der zutraulichen Anmutung verbergen sich einige kontrapunktische Finessen, wobei Bachs Umgang mit dem hinzugefügten Sopran-Cantus-firmus des Sterbeliedes «Mach‘s mit mir, Gott, nach deiner Güt» beträchtliche Souveränität offenbart – wirkt doch der Einsatz der ersten Choralzeile fast verfrüht, während der finale Trost in der Sterbestunde («Ist alles gut, wenn gut das End») erst mit inszenierter Verzögerung gewährt wird. Für den signifikanten Gegensatz von barocker Ars moriendi und modernem Todesverständnis stellt diese Arie ein perfektes Beispiel dar. – Ein Satz wie «Ich steh mit einem Fuss im Grabe, bald fällt der kranke Leib hinein» tönt heutigen Ohren schauerlich, klingt aber in Bachs theologisch rückgebundener Vertonung angesichts des «bestellten Hauses» wie eine tröstliche Verheissung. Dennoch bemäntelt der Menschenkenner Bach die Sorge vor der eigenen Todesstunde und ewigen Verdammnis nicht («Nur lass mein Ende selig sein») – gerade hier bewährt sich die kollektive Stützkraft des ehrwürdigen Chorals.

Das Bassrezitativ schliesst mit einer ernsten Meditation an, derzufolge alles in den Händen des liebsten Gottes steht. Das Bekenntnis der eigenen Sünde wird als Voraussetzung der Gnade angesprochen («Lass deine Güte grösser sein als die Gerechtigkeit»). Den komplementären Gläsern einer Sanduhr gleich, setzt eine ariose Schlusswendung irdische Lebenszeit und baldigen Aufstieg zur himmlischen Freude in ein zeitliches Verhältnis («Je länger hier, je später dort»), was der Generalbass mit einer sinnig stockenden Aufstiegsfigur kommentiert.

Die Altarie «Herr, was du willst, soll mir gefallen» nimmt wieder eng auf das Evangelium des 3. Sonntags mit seiner auf die Heilungsgeschichten in Matthäus 8 gestützten Ergebung in Gottes Willen Bezug, indem sie das Schlüsselwort «Herr, was du willst» wie eine musikalische Devise behandelt. Sie kombiniert dabei ein behagliches B-Dur-Trio aus Oboe und Violine über federnden Basstritten mit einer Fugato-Anlage, in die sich der Vokalsolist thematisch einfügt. Der gesanglich breit ausgeführte Schluss des A-Teils weist ebenso wie die abbildenden Umsetzungen von Freude, Leid, Sterben und Flehen auf Bachs Bemühen, sich seinem Publikum verständlich zu machen.

Im zweiten Bassrezitativ setzt der Solist seine Betrachtungen fort, wobei nun über die leibhafte Gesundheit hinaus das Ideal einer seelischen Integrität formuliert wird. Für den in barocken Sterbekompositionen typischen Vers aus dem 73. Psalm «Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, so bist du, Gott, mein Trost und meines Herzens Teil» findet Bach eine sensibel erquickende Sprache.

Die Kantate wird durch eine Choralstrophe beschlossen, die in den Worten Kaspar Bienemanns ihre Botschaft schlüssig zusammenfasst. Exquisit harmonisiert, hebt der Kantionalsatz trotz seiner kompakten Faktur wichtige Aussagen durch angedeutete Einfärbungen («Sterben») und trugschlüssige Wendungen («Gib mir Geduld») hervor. Der edle Klang der mitlaufenden Instrumente wird in vokaler Kleinbesetzung und dank der charaktervollen Orgelzwischenspiele besonders gut wahrnehmbar.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Der Text, über den an diesem Sonntag gepredigt wurde, steht im 8. Kapitel des Matthäusevangeliums, wo berichtet wird, wie Jesus einen Aussätzigen und den gelähmten Knecht des Hauptmanns in Kapernaum heilte. Die Kantate nimmt jedoch nur indirekt Bezug darauf und befasst sich grundsätzlich mit Fragen um Krankheit und Sterben, mit dem Trost des Glaubens und der Ergebung in Gottes Willen.

1. Sinfonia

1. Sinfonia

Der einleitende Instrumentalsatz mit konzertierender Oboe ist ein Beispiel dafür, wie Bach eigene Werke mehrfach verwendet. Er greift in diesem Fall auf ein heute verschollenes Oboenkonzert zurück und setzt den Satz, an dem ihm offenbar viel lag, in umgearbeiteter Form auch als Mittelteil eines Cembalokonzerts (f-Moll BWV 1056) ein.

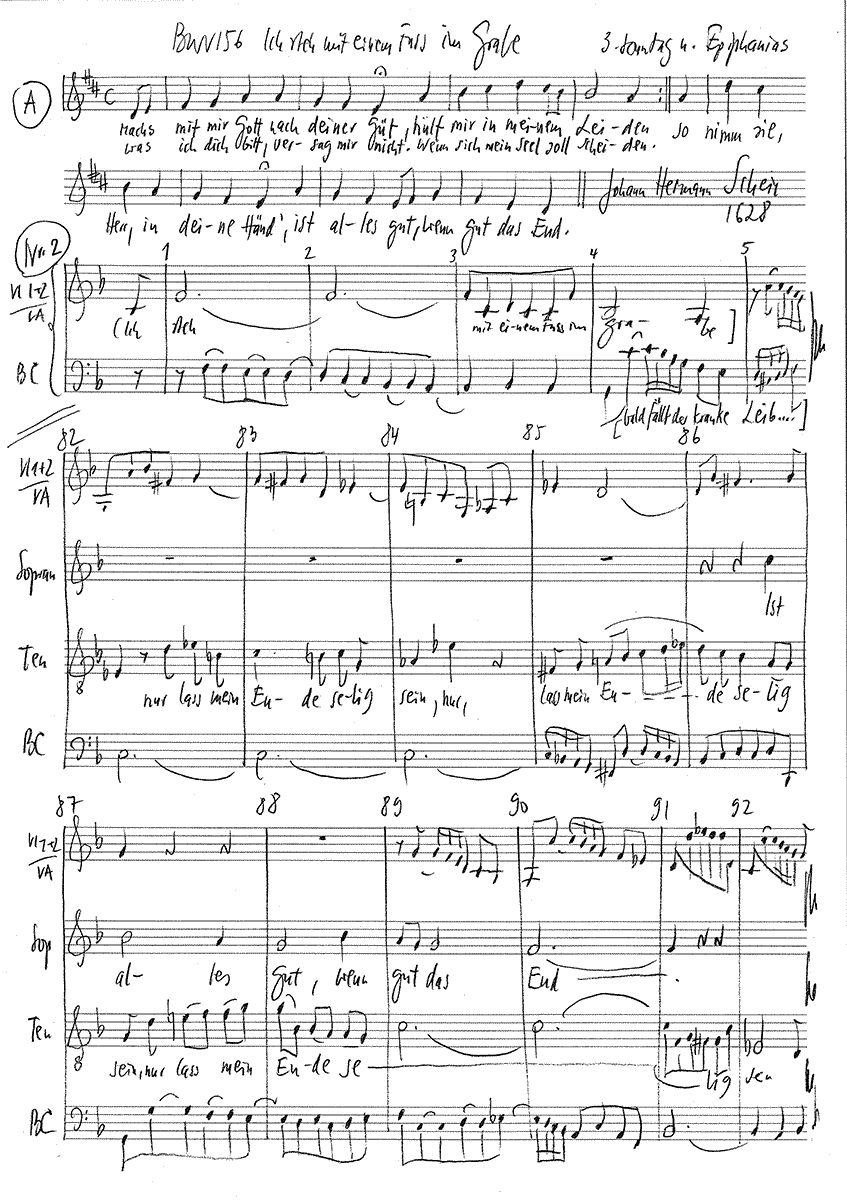

2. Arie (Tenor) und Choral (Sopran)

Ich steh mit einem Fuss im Grabe,

Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt,

bald fällt der kranke Leib hinein,

hülf mir in meinen Leiden,

Komm, lieber Gott, komm wenn dir’s gefällt,

was ich dich bitt, versag mir nicht.

Ich habe schon mein Haus bestellt,

Wenn sich mein Seel soll scheiden,

so nimm sie, Herr, in deine Händ.

Komm, liebster Gott, komm wenn dir’s gefällt,

nur laß mein Ende selig sein!

Ist alles gut, wenn gut das End.

2. Arie und Choral

Zwischen die Zeilen seiner eigenen Dichtung fügte Picander jeweils einen Vers aus dem Choral «Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt» von Johann Hermann Schein ein. Bach verbindet die Choralmelodie im Sopran mit reicher klangmalerischer Ausdeutung in Tenor, Streichermelodie unisono und Instrumentalbass: «Ich steh (lang ausgehaltene Töne) – mit einem Fuss im Grab» (ab wärtsgerichtete Figuren, stürzende Bewegung).

3. Rezitativ (Bass)

Mein Angst und Not,

mein Leben und mein Tod

steht, liebster Gott, in deinen Händen;

so wirst du auch auf mich

dein gnädig Auge wenden.

Willst du mich meiner Sünden wegen

ins Krankenbette legen,

mein Gott, so bitt ich dich,

laß deine Güte größer sein als die Gerechtigkeit!

Doch hast du mich darzu versehn,

daß mich mein Leiden soll verzehren,

ich bin bereit,

dein Wille soll an mir geschehn,

verschone nicht und fahre fort,

laß meine Not nicht lange währen;

je länger hier, je später dort!

3. Rezitativ

Der Glaube, dass das Schicksal der Menschen in Gottes Hand liegt, ist tröstlich. Der Gedanke, dass Gott jemanden zur Strafe «der Sünden wegen ins Krankenbette legen» wird, entspricht jedoch nicht dem Evangelium von Jesus Christus.

4. Arie (Alt)

Herr, was du willt, soll mir gefallen,

weil doch dein Rat am besten gilt.

In der Freude,

in dem Leide,

im Sterben, in Bitten und in Flehn

laß mir allemal geschehn,

Herr, wie du willt.

4. Arie

Gedanken aus dem Schlusschoral werden hier paraphrasierend vorweggenommen. Der Grundgedanke «Herr, was du willt, soll mir gefallen», die Ergebung in Gottes Willen, wird durch das Festhalten am prägnanten, musikalischen Hauptmotiv und seine mehrfache imitatorische Verschränkung aus gedrückt.

5. Rezitativ (Bass)

Und willst du, daß ich nicht soll kranken,

so werd ich dir von Herzen danken.

Doch aber gib mir auch dabei,

daß auch in meinem frischen Leibe

die Seele sonder Krankheit sei

und allezeit gesund verbleibe.

Nimm sie durch Geist und Wort in acht,

denn dieses ist mein Heil,

und wenn mir Leib und Seel verschmacht’,

so bist du, Gott, mein Trost

und meines Herzens Teil.

5. Rezitativ

Mit dem Dank für körperliche Gesundheit verbindet der Dichter die Bitte um Gesundheit der Seele. Die beiden letzten Zeilen sind ein leicht verändertes Zitat aus dem 73. Psalm.

6. Choral

Herr, wie du willt, so schick’s mit mir

im Leben und im Sterben,

allein zu dir steht mein Begier,

Herr, laß mich nicht verderben!

Erhalt mich nur in deiner Huld,

sonst, wie du willt, gib mir Geduld;

Dein Will der ist der beste.

6. Choral

Die Eingangsstrophe eines Chorals von Kaspar Bienemann bildet den Schluss der Kantate. Die Melodie ist eine aus dem 16. Jahrhundert überlieferte, vorreformatorische Wei se zu «Aus tiefer Not schrei ich zu dir».

Gottfried Schatz

«Der sanfte Tod – eine Bachkantate aus der Sicht eines Biologen»

Als Johann Sebastian Bach seine Kantaten schrieb, galt der Tod als unversöhnlicher Feind des Lebens. Er lauerte schon an der Wiege, um mehr als der Hälfte aller Kinder den Weg ins volle Leben zu verwehren. Und wenn ihm dies misslang, überwältigte er sie meist nur wenige Jahrzehnte später am Krankenbett oder im Krieg. Der Kantatentext «Ich steh mit einem Fuss im Grabe» zeigt zwar, wie Bach und seine Zeitgenossen die Furcht vor dem Tode mit ihrem Glauben an einen gütigen Gott und an ein besseres Jenseits zu lindern versuchten. Aber der Tod blieb für sie dennoch der grosse Gegenspieler des Lebens – des Schlafes Bruder, der kein Erbarmen kennt. Heute verwehren ihm unsere Wiegen und Krankenbetten immer häufiger seine vertraute Beute – und er muss sich auch immer länger gedulden, um sich unseres alternden Körpers zu bemächtigen. Ein Mensch der frühen Steinzeit lebte nur selten länger als dreissig Jahre, doch wir Europäer dürfen heute hoffen, über achtzig Jahre alt zu werden. Vielleicht werden wir unsere Lebenserwartung in den kommenden Jahrzehnten bis auf weit über hundert Jahre steigern können – wobei es mehr als fraglich ist, ob dies sinnvoll oder erstrebenswert wäre. Dennoch hat der Tod seine Schrecken für uns nicht verloren. Wir wissen zwar, dass er unvermeidlich ist, fürchten ihn aber mehr denn je als eine sinnlose Katastrophe, die wir mit allen Mitteln der modernen Medizin hinauszuschieben versuchen.

Der das Leben erhaltende Tod

Nun aber zeigt uns die moderne Biologie, dass es auch einen Tod gibt, der Leben nicht beendet, sondern erhält. Dieser sanfte Tod ist nicht des Schlafes, sondern des Lebens Bruder. Er berührt gezielt und behutsam einzelne Zellen unseres Körpers und befiehlt ihnen, sich zum Wohl des Ganzen selber zu töten. Dieser sanfte Tod schlummert in jeder Zelle meines Körpers. Wenn er erwacht, ruft er in der Zelle ein Selbstmordprogramm auf, das fast ebenso wundersam und aufwendig ist wie die Programme, die das Wachstum und die Teilung der Zelle steuern. Unter Anleitung dieses Programms verdaut die Zelle sich selber, verpackt ihre Überreste in kleine Membransäcke und bietet diese streunenden Fresszellen als Beute. Die sterbende Zelle verhindert so Entzündungen des umgebenden Gewebes und verabschiedet sich leise, ohne das Leben um sich zu stören.

Die segensreiche Hand dieses sanften Todes zeigt sich in jedem neugeborenen Kind, dessen klare Augen, zierliche Finger und nie ermüdende Neugier für uns der Inbegriff neuen Lebens sind. Doch erst der sanfte Tod schenkte dem Kind die klaren Augen, weil er sie bei ihrer Entwicklung behutsam von Zellen befreite, die den Weg des Lichts zur Netzhaut behindert hätten. Er entfernte auch sorgfältig Teile der werdenden Hand, um die Finger zu formen. Und er liess im wachsenden Gehirn fast die Hälfte aller Nervenzellen wieder absterben, um Platz für die Verknüpfung neuer Zellen zu schaffen. Er umsorgte das Kind sogar vor dessen Zeugung, weil er die meisten Keimzellen des Vaters vorzeitig vernichtete, damit nur eine gesunde Keimzelle der unaufhörlichen Erneuerung des Lebens diene. Jedes Jahr töten sich in meinem Körper fast die Hälfte aller Zellen, um mich am Leben zu erhalten. Einige Zellen töten sich aus eigenem Antrieb – wenn ihre Atmungsmaschinen versagen oder ihr Erbmaterial geschädigt ist. Der Anstoss dafür kommt meist von den Atmungsmaschinen selbst, die kurz vor ihrem Zusammenbruch Proteine ausscheiden, welche die Zelle als SOS-Signale erkennt. Der Befehl zum Selbstmord kann aber auch von aussen kommen. Erkennen meine Immunzellen, dass eine Körperzelle von einem Virus befallen ist, befehlen sie ihr, sich zu töten, um ein Ausbreiten des Virus zu verhindern. Auch diese Immunzellen hat der sanfte Tod mitgestaltet: Als sie zu Abermilliarden in meinem Knochenmark entstanden, hätten viele von ihnen auch meinen eigenen Körper angegriffen und zerstört. Meine Thymusdrüse spürte sie jedoch rechtzeitig auf und zwang sie zum Selbstmord. Dank dieser Auslese bin ich zwar gegen fremde Eindringlinge geschützt, kann aber auch hoffen, von Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose oder Psoriasis verschont zu bleiben.

Auch Bakterien begehen manchmal Selbstmord, um den Fortbestand der Population zu sichern. Bakterien verständigen sich untereinander, ähnlich wie die Zellen meines Körpers, über chemische Signale – und dies umso angeregter, je stärker sie sich bedroht fühlen. Da Bedrohung in der freien Natur die Regel ist, verhält sich eine Bakterienpopulation meist wie ein vielzelliger Organismus. Die einzelnen Bakterienzellen erkennen dabei über ihre chemischen Antennen, wie viele Artgenossen in der Nähe sind – und wenn es genügend viele sind, vereinigen sie sich mit ihnen zu schleimigen Ablagerungen oder festen Biofilmen, denen weder Antibiotika noch andere Gifte etwas anhaben können und in denen manchmal Dutzende verschiedener Bakterienarten auf geheimnisvolle Weise zusammenleben. Einige der Signalstoffe, über die Bakterien miteinander sprechen, gleichen in ihrer chemischen Struktur den Duftstoffen, mit denen Tiere und wahrscheinlich auch wir Menschen in Artgenossen unbewusste Affekthandlungen auslösen.

Leben als Kampf zwischen Gift und Gegengift

Bakterien haben im Verlauf ihrer langen Entwicklung verschiedene Selbstmordprogramme entwickelt. Eines dieser Programme besteht aus dem Wechselspiel zweier Proteine: ein Protein ist ein stabiles Gift und das andere ist ein labiles Gegengift. Unter normalen Bedingungen bilden die Zellen ohne Unterlass beide Proteine, sodass das Gegengift das Gift in Schach hält. Bedrohen jedoch Viren, Hitze, Antibiotika oder Hunger die Zelle, stellt sie die Bildung beider Proteine ein. Nun verschwindet das labile Gegengift aus der Zelle, das stabile Gift gewinnt die Oberhand, und die Zelle stirbt. So kann sie anderen Zellen als Nahrung dienen, ein Ausbreiten des Virus verhindern oder durch ihren Freitod dazu beitragen, knappe Ressourcen einzusparen. Bakterien können das Überleben einer Population aber auch durch Vergiften ihrer Artgenossen retten. Sie wählen dieses chemische Massaker, wenn sie am Verhungern sind und ihnen als letzter Ausweg nur noch die Umwandlung in schlummernde Sporen bliebe. Dieser Ausweg erfordert jedoch viel Energie und lässt sich nur langsam wieder rückgängig machen, sodass die Zellen ihn so lange wie möglich hinauszögern. Bevor eine Zelle sich unwiderruflich zur Sporenbildung entscheidet, scheidet sie deshalb ein Gift aus, das all die Artgenossen tötet, deren Entscheidung zur Sporenbildung noch nicht so weit gediehen ist. Um sich vor dem eigenen Gift zu schützen, bildet die mörderische Zelle auch eine Pumpe, mit der sie das Gift laufend aus sich hinauspumpt. Mit dieser Strategie kann sie sich eine Weile von ihren vergifteten Artgenossen ernähren und die Sporenbildung verzögern. Dies kann sich lohnen, denn Sporen keimen nur langsam wieder aus und haben deshalb bei einem plötzlichen Ende der Hungerperiode gegenüber aktiv gebliebenen Zellen keine Chance. Die Entscheidung, welche Zellen einer Kolonie zu Mördern und welche zu Opfern werden, erfolgt rein zufällig. Sie wird von Steuermolekülen bestimmt, die in der Zelle in so geringen Stückzahlen vorkommen, dass ihre Reaktionen nicht mehr den voraussagbaren Gesetzen der Chemie, sondern dem Zufall gehorchen. Wer je einen Krieg miterlebt hat, weiss nur zu gut, dass auch bei uns Menschen der Zufall entscheiden kann, wer zum Mörder und wer zum Opfer wird.

Darwins Albtraum

Altruistischer Selbstmord oder die Bereitschaft, sich zum Wohl der Population vergiften zu lassen, fördert die Entstehung von Mutanten, die diese «Ethik» verletzen, indem sie den Selbstmord verweigern oder gegen das Gift ihrer Artgenossen Resistenz entwickeln. Solche «asozialen» Mutanten stellen ihr eigenes Wohl über das der Gemeinschaft und können deshalb kurzfristig erfolgreich sein. Langfristig bedrohen sie jedoch den Fortbestand ihrer Art, weil dieser ein ausgewogenes Geben und Nehmen voraussetzt. Weil egoistische Schwindler keine Grundlage für ein stabiles Gemeinwesen sind, überleben reine Kulturen asozialer Mutanten nur im Laboratorium, nie aber in der freien Natur. Altruismus spielt auch bei Tieren und Menschen eine wichtige Rolle, und er hat Charles Darwin schlaflose Nächte bereitet. In seinem Buch «Über die Entstehung der Arten» beichtet er seine Besorgnis mit folgenden Worten: «Soziale Insekten konfrontieren uns mit einer besonderen Schwierigkeit, von der ich zunächst meinte, sie wäre unüberwindbar und für meine Theorie tödlich.» Heute erkennen wir im Altruismus von Bakterien die weitsichtige Hand des sanften Todes – und vielleicht auch einen urtümlichen Vorläufer sozialen Verhaltens und menschlicher Moral.

Alles Leben auf unserer Erde ist Gemeinschaft mit anderen – und mit dem sanften Tod. Wahrscheinlich erklärt dies, weshalb über 99 Prozent aller Bakterienarten nicht für sich allein wachsen können und viele von ihnen bei Überbevölkerung den Freitod wählen. Bei diesem Freitod vermachen sie ihr Erbmaterial den Überlebenden, die Teile davon gegen die entsprechenden Teile ihres eigenen Erbmaterials austauschen. Das Ergebnis entspricht einer sexuellen Paarung, welche die Gene der Partner neu aufmischt und den Nachkommen neuartige Eigenschaften und bessere Überlebenschancen schenkt. Obwohl der sanfte Tod dabei das Leben einer einzelnen Bakterienzelle beendet, sichert er damit – wie auch in unserem Körper – nur das langfristige Wohl des Ganzen.

Auch Zellen künden somit die uralte Weise von Liebe und Tod. Diese Weise besingt einen Tod, der kein grausamer Raffer, sondern ein brüderlicher Gehilfe des Lebens ist. Könnte es sein, dass Bachs künstlerische Intuition dies geahnt hat? Diese Frage wird wohl nie ihre Antwort finden. Doch die moderne Biologie sagt uns ebenso eindrücklich wie der Text von Bachs Kantate, dass es einen Tod gibt, den wir nicht fürchten müssen.

Teile dieses Textes erschienen in teilweise geänderter Form als Feuilletonbeitrag unter dem Titel «Des Lebens Bruder» in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 2. Februar 2010.