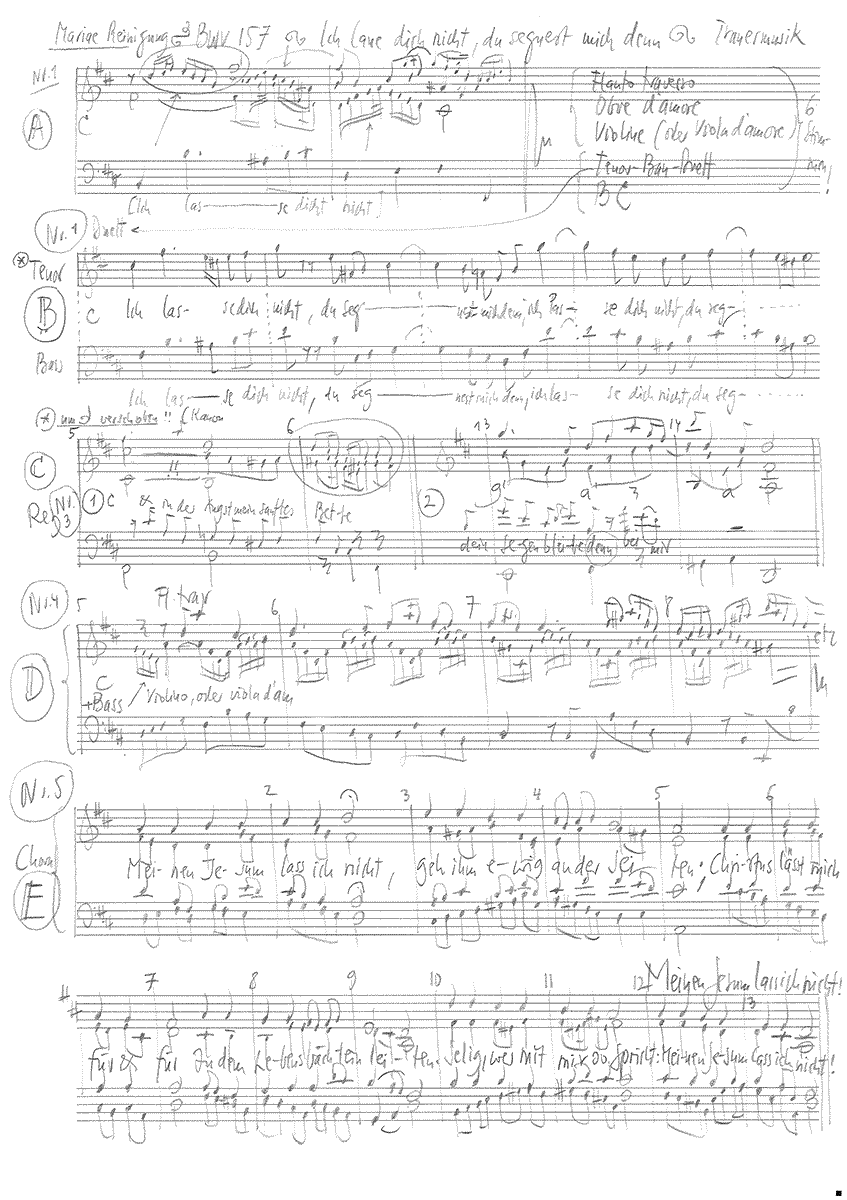

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn

BWV 157 // zu Mariae Reinigung

für Tenor und Bass, Vokalensemble (Schlusschoral), Flauto traverso, Oboe d’amore, Streicher und Basso continuo

Beim vorliegenden Text handelt es sich um den ersten Teil der in einem Gedächtnisgottesdienst am 6. Februar 1727 dargebotenen Trauermusik für den bereits 1726 verstorbenen Kammerherrn und Hofrat Johann Christoph von Ponickau. Die Musik hatte noch einen zweiten Teil («nach der Predigt»), dessen Text nicht von Picander, sondern von Georg Christian Lehms stammt; diese Komposition ist jedoch nicht erhalten. Bach hat diese Kantate wahrscheinlich später auch selbst am Fest Mariae Reinigung wiederaufgeführt – was leicht möglich ist, berichtet doch die Evangelienlesung dieses Tages vom greisen Simeon die Worte: «Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen.» Da die spätere Fassung nur in einer Abschrift des Thomanerpräfekten Penzel von 1755/56 überliefert ist, bleiben hinsichtlich der Werkchronologie und Instrumentierung sowie des Anteils Bachs an der Umarbeitung Fragen offen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Alexandra Rawohl

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Markus Bernhard

Oboe d’amore

Katharina Arfken

Fagott

Susann Landert

Flauto Traverso/Traversflöte

Marc Hantaï

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Fulbert Steffensky

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

17.11.2016

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

1. Mose 32, 26

Textdichter Nr. 2-4

Christian Friedrich Henrici, genannt Picander

Textdichter Nr. 5

Christian Keymann (1658)

Erste Aufführung

Trauerfeier für Johann Christoph von Ponickau,

6. Februar 1727, Leipzig

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Aufgeführt am 6. Februar 1727 in einem Gedächtnisgottesdienst für den einige Monate zuvor verstorbenen Kammerherrn Johann Christoph von Ponickau, bildete die Kantate BWV 157 das erste Werk einer zweiteiligen Trauermusik. Während die nach der Predigt folgende Kantate «Liebster Gott, vergißt du mich» als verschollen gelten muss und womöglich nicht von Bach stammte, blieb unsere Komposition wohl allein deshalb erhalten, weil sie definitiv später und eventuell erst durch den Bach- Schüler Christian Friedrich Penzel für das Fest Mariae Reinigung umgewidmet und dabei offenbar in Teilen neu instrumentiert wurde. Dass es sich bei der somit nicht ohne Fragen rekonstruierbaren Urfassung um die wohl bedeutendste Komposition handelt, die je in der kleinen Dorfkirche zu Pomssen bei Leipzig mit ihrer klangschönen frühbarocken Orgel erklang, dürfte hingegen ausser Zweifel stehen.

Die textliche Grundlage des Eröffnungssatzes bildet die Geschichte von Jakobs Kampf mit Gott am Jabbok (1. Mose, 32), die hier jedoch auf den harrenden Simeon in seiner Hoffnung auf die erlösende Begegnung mit dem Jesuskind bezogen und damit in einen Sterbekontext gestellt wird. Passend dazu hat Bach ein äusserst zartes Stimmgewebe geschaffen, das mit einem eng umschlungenen Trio dreier instrumentaler Oberstimmen anhebt, das in der Funeralbesetzung mit Viola d’amore neben Traversflöte und Oboe d’amore womöglich noch aparter klang als in der etwas angeglichenen Fassung zum Marientag. Dichte Imitationen und sprechende Motive schaffen so einen trauervollen Rahmen, in den sich Bass und Tenor mit ihrem klagenden Zwiegesang sensibel einfügen. Dass dieses ausserordentlich berührende Duett in Bachs eindringlicher «Erbarme dich»-Tonart h-Moll gesetzt ist, könnte man auch ohne Blick in die Partitur hörend erahnen…

Dass der Eröffnungssatz nicht als Arie zu verstehen ist, als Dictumsvertonung für das erlesen kleine Tutti-Ensemble der Aufführung konzipiert war, wird im Fortgang der Kantate deutlich. Folgt doch kein Rezitativ, sondern tatsächlich eine Arie, die mit ihrem Text «Ich halte meinen Jesum feste» als subjektive Konkretisierung des alttestamentarischen Eingangswortes und damit als Bekenntnis des hochgestellten Verstorbenen gelten darf, der sich im Vertrauen auf Jesu Trost als Vorbild auch in geistlicher Hinsicht erweisen mochte. Die dunkle Sonorität der durch ihren aufgesetzten «Liebesfuss» gedämpften Oboe d’amore ergänzt sich mit den ausgehaltenen Liegetönen («Ich halte») und der in aller energischen Hinwendung zu Jesus («Mit Gewalt») stets edlen Contenance der sängerischen Linienführung aufs Beste.

Das Tenorrezitativ erhält durch die beigefügten Streicherstimmen eine so natürlich schimmernde Leuchtkraft, dass man diese Accompagnato-Ausarbeitung trotz der etwas eigenwilligen Schlusswendung nur ungern mit dem Bachforscher Klaus Hofmann als spätere Zutat Penzels ansehen möchte. Der Text, der Jesus bildreich als verlässliche Instanz in Lebensangst und Himmelszweifel anspricht, wird vom Solosänger in einer entspannt-gehobenen Diktion vorgetragen, die das selige Loslassen als Eingang in eine bessere Wirklichkeit plausibel macht.

Darauf antwortet der Bass mit einer weiteren Arie, die das die ganze Kantate prägende Bild vom «Festhalten» aufgreift und nach all den Klagetönen zu einer gelösten Freudigkeit vordringt. Vom munteren Continuo vorangetrieben, begegnen sich Traversflöte und Violine in glitzernden Läufen, die wie ein Vorgeschmack der himmlischen Seligkeit wirken und den sicheren Auftrittston des Solisten begleiten. Zwei rezitativische Einschübe geben Gelegenheit zum nachdenklichen Innehalten, ohne den entschlossenen Lauf zum ersehnten Ziel zu hemmen; in einer bewegenden Adagio-Passage geleiten die tremolierenden Sterbeglocken eines idealisiert «sanften Todes» den Sterbenden gar zum «schönen Ort» des ewigen Hochzeitsmahls.

Passend zu einer auswärtigen Gelegenheitskomposition verlangt allein der Schlusschoral ein vierstimmiges Vokalensemble. Christian Keymanns kernige Liedstrophe «Meinen Jesum lass ich nicht» von 1658 passt perfekt zu einer Kantate, deren Libretto um die Treue bis in den Tod und den durch alle Anfechtung erkämpften Segen kreist. Nach dem schmerzlichen h-Moll des Beginns wirkt das D-Dur dieses Chorals so leuchtend und klar wie die erquickenden «Lebensbächlein» des Liedes…

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Duett (Tenor, Bass)

»Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!«

1. Duett

Dieses Wort aus Genesis 32, 26 sollte einem Wunsch des Verstorbenen entsprechend Ausgangspunkt der Kantate sein: «Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.» Bach komponiert dafür über einem ruhig fliessenden Continuo einen dichten Satz aus drei ineinander verschlungenen Oberstimmen, der mit verhaltenen Seufzern und zart angedeuteten Gesten das bekenntnishaft deklamierende Duett von Bass und Tenor umhüllt und trägt. Mit diesem exquisiten Tongewebe bekommt das knappe, aber wichtige Dictum einen sowohl dem Rang des Verstorbenen als auch der Würde des Simeonstages entsprechenden Charakter.

2. Arie (Tenor)

Ich halte meinen Jesum feste,

ich laß ihn nun und ewig nicht.

Er ist allein mein Aufenthalt,

drum faßt mein Glaube mit Gewalt

sein segenreiches Angesicht,

denn dieser Trost ist doch der beste,

ich halte meinen Jesum feste.

2. Arie

Das Wort Jakobs aus dem Kampf am Jabbok (Satz 1) wird im folgenden Kantatentext als an Jesus gerichtet verstanden. Die tiefe Lage und die ausdrucksstarken Liegetöne der So-

lostimme malen im Verein mit dem sanft schwingenden 3⁄8-Metrum sowie dem warmen Timbre der Oboe d’amore ein Bild des glaubensstarken Festhaltens auch in der Todesnot und Sterbestunde.

3. Rezitativ (Tenor)

Mein lieber Jesu du,

wenn ich Verdruß und Kummer leide,

so bist du meine Freude,

in Unruh meine Ruh

und in der Angst mein sanftes Bette;

die falsche Welt ist nicht getreu,

der Himmel muß veralten,

die Lust der Welt vergeht wie Spreu;

wenn ich dich nicht, mein Jesu, hätte,

an wen sollt ich mich sonsten halten?

Drum laß ich nimmermehr von dir,

dein Segen bleibe denn bei mir.

3. Rezitativ

Freude und Ruhe auch in Zeiten der Not und Bedrängnis sind denen verheissen, die an Jesus festhalten. Die hinzugefügten Instrumentalstimmen verleihen dem Satz trotz der ihre Besetzung und Echtheit betreffenden Fragen (Streicher oder Holzbläser; mit oder ohne Viola) einen feierlich-pastoralen Charakter.

4. Arie, Rezitativ und Arioso (Bass)

Ja, ja, ich halte Jesum feste,

so geh ich auch zum Himmel ein,

wo Gott und seines Lammes Gäste

in Kronen zu der Hochzeit sein.

Da laß ich nicht, mein Heil, von dir,

da bleibt dein Segen auch bei mir.

Ei, wie vergnügt

ist mir mein Sterbekasten,

weil Jesus mir in Armen liegt!

So kann mein Geist recht freudig rasten!

Ja, ja, ich halte Jesum feste,

so geh ich auch zum Himmel ein!

O schöner Ort!

Komm, sanfter Tod, und führ mich fort,

wo Gott und seines Lammes Gäste

in Kronen zu der Hochzeit sein.

Ich bin erfreut,

das Elend dieser Zeit

noch von mir heute abzulegen;

denn Jesus wartet mein im Himmel mit dem Segen.

4. Arie, Rezitativ und Arioso

Auch im Blick auf Sterben und Tod gilt es, vertrauensvoll an Jesus festzuhalten, «denn Jesus wartet mein im Himmel mit dem Segen». Bachs mehrteiliges Satzgebilde greift den motivischen Gestus und Bewegungscharakter des Eingangsduetts wieder auf, transformiert ihn jedoch in Richtung eines leichtfüssigen und trostgewissen Hoffnungsliedes, dessen rezitativische Einschübe als stufenweise Meditation über das selige Sterben und Loslassen erscheinen. Nicht zufällig wird hier die aus Bachs sonstigen «Simeonskantaten» BWV 82 und 125 sowie 158 und 56 vertraute Tonlage wieder angespielt – offenbar handelt es sich um einen besonders beseelten Archetyp seines musiktheologischen Denkens und Komponierens.

5. Choral

Meinen Jesum laß ich nicht,

geh ihm ewig an der Seiten;

Christus läßt mich für und für

zu dem Lebensbächlein leiten.

Selig, wer mit mir so spricht:

Meinen Jesum laß ich nicht.

5. Choral

Ganz im Sinne der Dichtung schliesst die Kantate mit einer Strophe aus Christian Keymanns Lied «Meinen Jesum lass ich nicht». Die erstmals erreichte Vierstimmigkeit verleiht dem schlichten Vokalsatz eine bescheidene Kraft und Eindringlichkeit, die der später gedruckten Homilie des Pomssener Ortspfarrers Steinhäuser auf sensible Weise die Herzen öffnete.

Fulbert Steffensky

«Ich platze vor Abstammung»

Über den Umgang mit Traditionen

Diese Sätze lese ich in Bachs Kantate BWV 157 Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn: «Ich bin erfreut, das Elend dieser Zeit noch von mir heute abzulegen.» Und weiter: «Komm, sanfter Tod, und führ mich fort.» Ich lese von der unbeirrten Jesus Frömmigkeit: «Ich halte meinen Jesum feste, ich lass ihn nun und ewig nicht.» Dies ist nicht mein Weltempfinden, es ist nicht meine Theologie, aber es ist mein Erbe, insofern ich mich zu dieser christlichen Tradition bekenne. Ein Erbe schlägt man nicht leichtfertig aus, aber man muss es deuten und es sich über den Wortlaut hin durch aneignen. Dies ist mein Thema: Warum brauche ich dieses Erbe? Worin er baut und tröstet es mich, und warum kann ich nicht ohne Erbschaft leben?

Ich bin nicht der Erste, der zu hoffen und zu glauben, zu denken und zu handeln versucht. In meinen eigenen Anfang sind hineingewoben die Sprache und die Bilder, die Niederlagen und das Gelingen, die Seufzer und der Jubel von vielen Generationen. Ich bin Erbe des Lebens meiner Toten. Das heisst: ich stehe in einer Tradition.

Der Titel meiner Reflexion «Ich platze vor Abstammung» ist ein Satz aus dem Buch Kaddisch von Leon Wieseltier (Carl Hanser Verlag, München 2000) einem amerikanischen Journalisten. Wieseltier, ein säkularer Jude, spricht nach dem Tod seines Vaters 11 Monate das Kaddisch, das jüdische Trauergebet, er stösst darüber auf den Reichtum des jüdischen Denkens und Betens. Er, der Freigeist, stösst auf den Trost seiner Tradition. Ich, der ich ein gebrannter Heutiger bin, frage nach dem Trost meiner Tradition. Für meine Generation war Tradition lange ein verfemtes Wort. Wir haben gegen das Diktat unserer Herkunft gekämpft. Gegen sie haben wir mit Schmerzen uns selbst erobert, das eigene Denken, die eigene Entschei dung, das eigene Glück. Wir haben gefragt: wie werden wir wir selbst, frei vom Bann unserer Herkunft? Wir haben es religiös, gesellschaftlich und politisch ge fragt. Wer Väter und Mütter hat, kommt nicht darum herum, sich von ihnen zu befreien. Wir sind nicht am Ende dieser Arbeit, aber die Abwendung von unserer Herkunft ist nicht mehr die Hauptarbeit. Wir fragen in geistig kargen Zeiten: Mit wem können wir uns verbünden, von wem können wir lernen und was kann uns trösten? Es genügt nicht, Autoren unserer selbst zu sein. Darum fangen wir an, die Toten und ihre Weisheit neu zu suchen. Dabei stossen wie zunächst auf die Fremd heit der alten Texte und ihrer Weltsicht. Ich stosse auf sie, wenn ich die fremden Stimmen unserer Kantate höre. Die Fremdheit ist das erste Geschenk der Tradition. Meine Sprache und meine religiösen Bilder sind es nicht, die ich in der Kantate finde. Mein Sterbekasten mag zwar schon vor der Tür des 83-Jährigen stehen, aber ich bin nicht vergnügt darüber und nicht «erfreut, das Elend dieser Zeit noch von mir heute abzulegen», wie es im Text von Picander heisst. Vielleicht liegt es daran, dass es mir besser geht, als den Menschen jener Zeit, denen die Kinder früh weg gestorben sind, denen das Brot und das Dach überm Kopf nicht selbstverständlich waren und denen der Tod manchmal lieber war, als das gequälte Leben. Die Flüch tenden, die Verhungernden und die Gefolterten dieser Erde hören diese Texte viel leicht mit anderem Ohr. Eigentlich gehören ihnen Bach und die Stimme des Tros tes. Aber ihre Ohren sind von Kummer und Hunger verstopft, so dass sie diese Stimme kaum hören können.

Mein erster Gedanke zum Umgang mit der eigenen Tradition: Ich brauche die Fremdheit und die Geschichten aus der Fremde, um mich selbst zu verstehen. Ich weiss nicht, wer ich bin, wenn ich mir nur selbst begegne, mich nur selbst bespiegle und in meinem Ich versiegelt bin. Ich lerne an den fremden Texten meiner Tradition mein eigenes Gesicht. Eine Tradition kennen und sie lieben heisst, vor ihr Rechen schaft abzulegen über sich selbst. Es ist eine Form der Freiheit, mehr zur Kenntnis zu nehmen als sich selbst.

Das in sich selbst verschlossene Subjekt, die in sich selbst eingeschlossene Zeit muss nur vor sich selbst Rechenschaft ablegen; sich nur vor dem eigenen Gewissen verantworten. Aber unser Gewissen liegt nicht nur in uns selbst. Wir lernen es, indem wir auf das Gewissen, die Stimme und das Wissen von anderen stossen. Nur in der Auseinandersetzung mit anderen spinnen wir den Faden unserer eigenen Identität. Wir mit uns allein fabulieren uns unsere Selbstbilder. «(…) jedes Selbst bild ist ein Konstrukt von zweifelhafter Wahrhaftigkeit, voll von Irrtümern, Selbst überredungen und Selbsttäuschungen.» (Peter Bieri) Selbstbilder voller Wider stand gegen Veränderungen, damit Widerstand gegen das Recht, ein anderer zu werden; gegen das Recht, zu wachsen. Ich lerne mich dort, wo mir ein fremder Gedanke und eine alte Tradition widerstehen. Man lernt am meisten, wo uns etwas Widerstand leistet. Oft treten wir unserer eigenen Tradition nur als Richter gegen über, und wir müssen es. Wer in einer Tradition steht, hat nicht nur mit dem Geist der Toten, sondern auch mit ihrem Ungeist zu tun, so wie unsere eigenen Kinder einmal mit unserem Geist und mit unserem Ungeist zu tun haben werden. Aber die Entlarvung kann nicht die Hauptgeste meiner Überlieferung gegenüber sein. Ach tung vor der Tradition heisst Achtung vor dem Glauben der Toten. Nur in dieser Achtung kann ich etwas lernen.

Mein zweiter Gedanke: Die Schätze meiner Tradition trösten meinen eigenen gebrochenen Glauben. Zu glauben war nie leicht. Wer die offenen Augen und den hellen Ver stand nicht verloren hat, weiss, dass es nicht selbstverständlich ist, an Gott und an die Güte des Lebens zu glauben. Wer verstände nicht den Satz von Dr. Rieux aus Camus‘ Pest, den er gegen den Jesuitenpater Paneloux wendet? «Ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden.»

Diese Untröstlichkeit von Dr. Rieux ist die Würde des ernsthaften Atheisten. Er kommt nicht darüber hinweg, was dem Leben angetan wurde. Er ist fähig, das Augenlicht der Blinden zu vermissen, den aufrechten Gang der Lahmen und die Sprache der Verstummten. Er lässt sich nicht trösten über allem, was dem Leben angetan wurde, und er weigert sich, ein Ganzes zu nennen. An Gott glauben heisst auch an Gott leiden: leiden an seiner Dunkelheit und an seiner Unverstehbarkeit. Gott zu vermissen, gehört zu unserem erwachsenen Gottesglauben. Wo bleibt denn euer Gott? Das ist die Frage, auf der der Atheismus besteht, es ist auch die Frage der Psalmen. Mit dieser Frage auf den Lippen tragen auch die Glaubenden einen Schatten des Atheismus im Herzen.

Heute, in säkularen Zeiten, sind wir noch auf eine ganz andere Weise atheis musfähig geworden. In meiner Kindheit noch waren fast alle religiös. Religion hatte eine selbstverständliche Praxis. Es gab meistens nur einen religiösen Ent wurf, auf den man stiess, und Religion war eine öffentliche Angelegenheit. Man lebte unter dem Dach «abgeschlossener Weltstrukturen» (Charles Taylor), ge knechtet von ihnen und getröstet von ihnen. Diese Selbstverständlichkeiten sind zerbrochen, und der grosse Zweifel ist möglich. So brauche ich Zeugen für meinen hinkenden Glauben. Die Tradition ist das Zeugnis meiner toten Geschwister. Sie entlastet mich von meiner puren Existenzialität. Ich lese bei Leon Wieseltier:

«Ich bin Zeuge. (…) Er (der tote Vater) lehrte mich, hier zu sein, und hier bin ich. Es sind die Toten, die für das Kaddisch für die Toten verantwortlich sind. Wenn ich der Zeuge bin, dann brauche ich nicht eloquent zu sein. Was für eine Entlastung!»

Welche Entlastung! Ich muss nicht eloquent sein. Ich muss nicht einsamer Autor meines Glaubens sein. Ich bin Zeuge des Glaubens meiner Toten, wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche, die Psalmen bete, die Lieder von Paul Gerhardt sin ge und in den Kirchen sitze, die sie gebaut haben. Meine eigene Authentizität reicht für meinen Glauben nicht, er ist zu schwer. Leicht ist er nur, wenn ich die Augen schliesse vor den Abgründen des Lebens. Ich bin Zeuge des Glaubens meiner To ten, wenn ich ihre Sprache spreche und ihre Gesten wiederhole. Die Toten bezeu gen meinen Glauben. Ich werde lebendig, indem ich in den Trost ihrer Texte schlüpfe. Der Glaube meiner Toten erbaut meinen Glauben. Jeder Psalm ist der Rollator meines hinkenden Glaubens. Nichts geht ohne mein Herz, das ist wahr, aber nichts geht allein mit dem eigenen Herzen. Nur wer glaubt, er müsse alles sein, verzweifelt an der Halbheit seines eigenen Glaubens und seiner Gebete. Weil mein eigener Glaube mir zu nackt ist, brauche ich die Mäntel meiner Toten. Das heisst: in einer Tradition stehen, den Toten und den lebenden Geschwistern den Glauben von den Lippen zu lesen.

Was ich sage, gilt nicht nur für den Schatz der Religionen und für religiöse Menschen. Keine Hoffnung kommt ohne Erinnerung aus und keine Lebensstärke ohne die Berufung auf die Lebensstärken derer, die vor uns waren. Auf meinem Schreibtisch steht ein Foto von Hans Litten, den ich nie gesehen habe. Er war An walt und hat Sozialisten gegen Nazis verteidigt. In der Nacht des Reichstagsbran des wurde er verhaftet, und es begann sein Weg durch die KZs. Ein Bein wurde ihm steif geschlagen, der Kiefer gebrochen, Zähne wurden ihm ausgeschlagen, Gehör und Augen wurden irreparabel verletzt. Man holte ihn immer wieder zu Scheiner schiessungen ab. Aus dem Lager Lichtenburg wird folgende Szene berichtet: Die SS hatte ein Fest befohlen, das die Gefangenen zu gestalten hatten. Litten hatte es übernommen, ein Gedicht vorzutragen, und am Ort der Barbarei zitierte er aus dem Lied der Jugendbewegung Die Gedanken sind frei die folgende Strophe:

«Und sperrt man mich ein

in finstere Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke.

Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei:

Die Gedanken sind frei».

Das Bild auf meinem Schreibtisch erinnert mich an die Geschichte einer wehrlosen und unbezwingbaren Schönheit. Ich sehe es an und erinnere mich nicht nur dar an, was diesem Menschen angetan wurde. Das Bild ist auch Trost, es ist die Erinne rung einer unzerstörbaren Würde. Dieser Mensch mit seiner Geschichte ist heilig wie das gebrochene Brot des Abendmahls. «Seht, welch ein Mensch!» sage ich nicht nur im Entsetzen darüber, was ihm angetan wurde. Mitten in der Zerstörung des Lebens lehren der Mut, die Stärke und die unbezwingbare Würde dieses Menschen, dass das Leben möglich ist. Seht die Schönheit dieses Menschen! Welch ein Widerspruch: die Geschichte, die einem die Sprache verschlägt, lehrt zugleich, das Leben zu preisen.

Eine Tradition haben heisst, an die Stelle der Toten zu treten, nicht nur um ihre Arbeit fortzusetzen. Wenn wir uns ihrer erinnern, haben wir Teil an ihrer Vision und an ihrem Glauben an das Leben. Wir sind nicht mehr zu verzweifelter Heutig keit verdammt, wir haben eine Herkunft in den Geschichten der Toten. Eine Tradi tion haben heisst, nicht für alles stehen zu müssen. Wir haben die Bilder der Toten. Sie lehren uns klagen über das, was ihnen angetan wurde, sie lehren uns, das Leben loben in allem, was ihnen gelungen ist. Wir sind nicht nur auf unsere eigene Stärke angewiesen. Die Erinnerung bildet unsere Seele. Wir lernen unser Gewissen, und wir lernen wünschen, selber gut zum Leben zu sein. Die Toten wärmen uns mit den Mänteln ihrer Geschichten.

Es gibt Menschen, die es nicht ertragen, Söhne oder Töchter zu sein. Sie ertragen es nicht, eine Herkunft und eine Tradition zu haben; Tote zu haben, die vor ihnen gelacht und geweint, geliebt und geträumt haben. Sie sind gezwungen, Originale zu sein und alles in eigenem Namen zu tun und zu verantworten. Welcher Zwang, erster zu sein! Welcher Zwang, den Trost der Toten nicht zu kennen! Wir kommen nicht aus dem Nichts, und wir gehen nicht ins Nichts. Wir haben Väter und Mütter. Wir haben Tote, deren Träume wir weiter träumen und deren Hoffnung wir weiter tragen. Wer sich nur an sich selbst erinnert, lebt kärglich und seine Lebenszuversicht ist dürftig. Mehr Lebensmeisterschaft als die eigene hat er nicht. Tote haben, eine Herkunft haben, heisst, dass man nicht an sich selber verhungern muss.

Vor drei Jahren ist der französische Essayist und Politiker Stéphane Hessel ge storben. Er war ein grosser alter Mann des Widerstands zu jeder seiner Zeiten. Wenige Jahre vor seinem Tod hat er das kleine Buch mit dem Titel «Empört euch!» geschrieben. Ein Journalist hat ihn gefragt, wie er im hohen Alter trotz aller Nie derlagen die Hoffnung behalte. Er antwortete: «Sucht euch Zeugen des Lebens und der Schönheit! Hört Mozart, lest Hölderlin und Kant!» In einem Fernsehfilm ist er zu sehen, wie er in einer ratternden Strassenbahn sitzt und ein Hölderlinge dicht zitiert. «Bei soviel Schönheit kann man die Hoffnung nicht verlieren.» sagt er. Auch Stéphane Hessel hoffte mit der Hoffnung seiner Toten. So sind wir nicht al lein in einer Welt, in der die Hoffnung ein knappes Gut ist.

Ich komme auf Hessels Wort Schönheit zurück. Die Schönheit der Musik Bachs heilt. Sie lehrt uns lächeln – wer täte es nicht bei dem «Tobe Welt und springe» aus seiner Motette Jesu, meine Freude? Sie lehrt uns weinen wie das «Wenn ich einmal sollt scheiden». Sie lehrt uns Zartheit wie jenes weihnachtliche «Brich an, du schö nes Morgenlicht». Die Schönheit und die Gnade sind leibliche Geschwister, und sie begegnen uns am dichtesten in den Liedern und in der Musik, sie sind die Mutter sprache des Glaubens. «Schönheit ist das einzige Überredungsmittel» heisst es bei Thornton Wilder. Und in einem Gedicht aus Cuba lese ich die Verse:

«Gestillt werden kann der Hunger nach Brot,

Grenzenlos ist der Hunger nach Schönheit.»