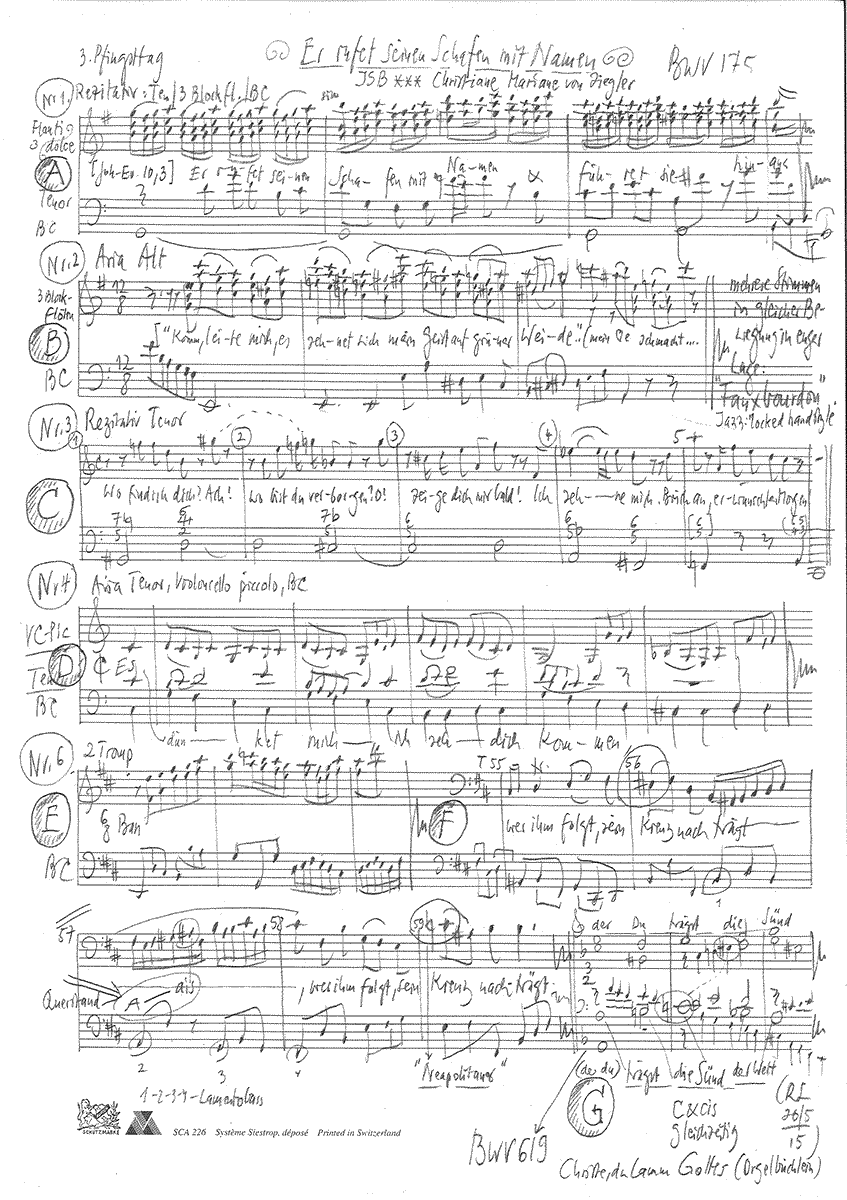

Er rufet seinen Schafen mit Namen

BWV 175 // zum 3. Pfingsttag

für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Flauto dolce I-III, Tromba I + II, Violoncello piccolo, Streicher und Basso Continuo

Die zum 3. Pfingsttag 1725 entstandene Kantate «Er rufet seinen Schafen mit Namen» gehört zu einem Zyklus von neun Werken über Texte der Leipziger Patriziertochter Christiane Mariana von Ziegler, mit dem Bach den Zeitraum zwischen dem vorläufigen Abbruch seines Choralprojektes zu Ostern dieses Jahres bis zum Trinitatisfest überbrückte. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihre farbenreiche Instrumentierung, sondern auch den Umstand aus, dass ihnen Lesetexte aus dem Johannesevangelium zugrunde liegen, so dass sie nach Auffassung des amerikanischen Musikologen Eric Chafe im Zusammenhang mit Bachs Johannespassion gesehen werden sollten.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Solisten

Sopran

Mirjam Berli

Alt/Altus

Marianne Beate Kielland

Tenor

Georg Poplutz

Bass

Dominik Wörner

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violoncello piccolo

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs, Peter Hasel

Flauto dolce

Annina Stahlberger, Teresa Hackel, Claudia Heinisch

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Ruediger Safranski

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

22.05.2015

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 2-6

Christiane Mariana von Ziegler

Textdichter Nr. 1

Johannes 10,3

Textdichter Nr. 7

Johann Rist, 1651

Erste Aufführung

3. Pfingsttag,

22. Mai 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Das den Eingangssatz bildende kurze Johanneswort «Er rufet seinen Schafen mit Namen und führet sie heraus» wird durch drei Blockflöten in zarte Pastoralklänge gehüllt, deren wiegende Wellenbewegung Jesus als treuen Hirten kennzeichnet. Diese bei Bach seltene Instrumentierung prägt auch die Altarie «Komm, leite mich», die wie eine persönliche Aneignung der biblischen Zusage wirkt. Die Blockflöten bringen hier mit dem gehauchten Sehnsuchtsklang («Mein Herze schmacht») jene andere Semantik ein, die ihnen neben dem Totengedenken und der Hirtenwelt im Barock stets eigen war. Dass dem in e-Moll gehaltenen Siciliano mit seinem Abstiegsgestus eine Ahnung von Vergänglichkeit und Trauer einkomponiert ist, passt zur Stimmung der bei Johannes prominent platzierten Abschiedsreden Jesu.

Das folgende Tenorrezitativ ist der Suche nach dem geliebten Hirten gewidmet, wobei sich aus der harmonisch instabilen Situation ein energischer Aufbruchsgestus herausschält («Brich an, erwünschter Morgen!»). Dem antwortet die Arie mit dem sonoren Zuspruch des Violoncello piccolo, dessen gespannte Klanglichkeit jene «holde Stimme voller Lieb und Sanftmut» auszudrücken vermag, die der Tenor besingt. Daraus resultiert ein munteres Duett zweier lagenmässig gleicher Oberstimmen, bei dem es sich um eine Übernahme aus der Köthener Geburtstagskantate «Durchlauchtster Leopold» (BWV 173a) handelt. Während die schmeichlerische Vorbildarie «Dein Name gleich der Sonnen geh» noch mit solistischem Violoncello und Fagott ausgestattet war, musste Bach in seiner geistlichen Überarbeitung immerhin vier Zeilen zusätzlichen Textes unterbringen.

Das dritte Rezitativ führt eine gezielte Verunsicherung herbei, die in eine Dialogform gekleidet ist, in der die Stimmlagen zunächst gegen ihre angestammten Rollenmuster besetzt sind: Trägt doch der oft der Menschenseele zugewiesene Alt das vom Unverständnis der Jünger redende Evangelienwort vor, während der gern als Personifikation Jesu eingesetzte Bass von der einer geistlichen Taubheit gleichenden Verblendung der menschlichen Vernunft spricht. Doch wandelt sich der Basssolist rasch vom mitbetroffenen Sünder («Wir Menschen») zum engagierten Prediger, der dazu auffordert, Christi Heil entschlossen anzunehmen. Dass sich bei der Erwähnung des Namens Jesus der beigefügte Streichersatz belebt und beschleunigt, darf als bei Bach wiederkehrender Topos angesehen werden.

Bei der folgenden Bassarie «Öffnet euch, ihr beiden Ohren» handelt es sich hingegen um eine der eigentümlichsten Schöpfungen Bachs: Mit der sonst bei ihm nicht vorkommenden Besetzung zweier Trompeten ohne Paukenunterstützung greift er auf italienische Satzmuster zurück, verwandelt sie aber in ein kämpferisch lutherisches Siegespanorama, das das bereitwillige Hören der guten Botschaft als aktives akustisches Phänomen nachzeichnet. Die trotz einzelner Fanfarenanklänge betont kantabel und konsonant geführten Trompetenpartien verlangen den Spielern einiges ab – wie ein stiller Triumph ohne Unterwerfungsgeste präsentieren sie den Osterfürsten als freundlichen Anführer, der seine Macht nur von fern andeutet. Ohne dass ein konkretes Vorbild nachweisbar ist, wäre zumindest für den Da-capo-Rahmen ein weltliches Parodievorbild nicht unplausibel; die den Mittelteil eintrübenden Leidenstöne erinnern hingegen daran, was gelebte Nachfolge auf Erden bedeutet («Wer ihm folgt, sein Kreuz nachträgt»).

Mit einem Schlusschoral, der durch die hinzugefügten Blockflöten erneut pfingstlichen Glanz aus der Höhe empfängt, rundet sich das Bild. Den kraftvollen Satz über Johann Rists kernige Liedstrophe übernahm Bach aus seiner Pfingstkantate BWV 59, wo sie – nur von Streichern begleitet – noch dem Luthertext «Komm, Heiliger Geist, Herre Gott» zugeordnet gewesen war.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Den Text zu dieser Kantate hatte Christiane Mariana von Ziegler, die Tochter des früheren Leipziger Bürgermeisters Romanus, im Jahr 1728 in ihrer Sammlung «Versuch in Gebundener Schreib-Art» publiziert. Er muss aber Bach schon drei Jahre früher zur Komposition vorgelegen haben. Wie bei mehreren anderen Vorlagen dieser Dichterin hatte Bach auch an diesem Text kleinere und grössere Änderungen vorgenommen. Zudem bearbeitete der Komponist Sätze aus seinen früheren Kantaten BWV 173a und 59. Die Kantate knüpft bei der Lesung des Tages, Johannes 10, 1–11 an, der Rede vom guten Hirten, welcher seine Schafe kennt. Den für eine Kantate zum dritten Tag einer Festzeit (Pfingsten) typischen Verzicht auf einen grossen eröffnenden Ensemblesatz hat Bach durch eine besonders farbige Instrumentierung kompensiert.

1. Rezitativ (Tenor)

«Er rufet seinen Schafen mit Namen

und führet sie hinaus.»

1. Rezitativ

Eröffnet wird die Kantate mit einem Zitat aus dem Evangelium vom guten Hirten, der seine Schafe mit Namen ruft und auf die Weide führt.

2. Arie (Alt)

Komm, leite mich,

es sehnet sich

mein Geist auf grüner Weide!

Mein Herze schmacht’,

ächzt Tag und Nacht,

mein Hirte, meine Freude.

2. Arie

In der Bitte um Leitung durch den guten Hirten klingen Worte aus Hohelied 3, 1–2 und den Psalmen 23, 1 und 43, 4 an. Wie im eröffnenden Rezitativ sorgen drei Blockflöten für ein von der Hirtenthematik inspiriertes pastorales Kolorit, das durch die verschattete e-Moll-Tonalität einen melancholischen Zug erhält. Das sanfte Wiegen des die Altstimme umhüllenden 12/8-Takt gibt im Mittelteil auch redenden Seufzern und sehnsüchtigem «Ächzen» Raum.

3. Rezitativ (Tenor)

Wo find’ ich dich?

Ach, wo bist du verborgen?

O! Zeige dich mir bald!

Ich sehne mich.

Brich an, erwünschter Morgen!

3. Rezitativ

Auch das Suchmotiv in diesem Rezitativ ist aus dem Hohelied (2,14) geschöpft.

4. Arie (Tenor)

Es dünket mich, ich seh dich kommen,

du gehst zur rechten Türe ein.

Du wirst im Glauben aufgenommen

und mußt der wahre Hirte sein.

Ich kenne deine holde Stimme,

die voller Lieb und Sanftmut ist,

daß ich im Geist darob ergrimme,

wer zweifelt, daß du Heiland seist.

4. Arie

Im Evangelium heisst es, dass der gute Hirt durch die Türe zu den Schafen hineingeht. Wer anderswie einsteigt, ist ein Dieb. Die Schafe kennen seine Stimme nicht und werden ihm nicht nachfolgen, sondern vor ihm fliehen. Bei dieser Arie hat Bach stark in den Text von Mariana von Ziegler eingegriffen. Von Zeile drei an heisst es im Original: «Ich werd im Glauben aufgenommen. / Du wirst der wahre Hirte sein. / Wer wollte nicht die Stimme kennen, / die voller Huld und Sanftmut ist / und nicht sogleich vor Sehnsucht brennen, / weil du der treuste Hirte bist.» Bachs Änderungen erinnern an die Osterberichte des Johannesevangeliums vom Auferstandenen, der durch die geschlossene Tür eintritt, von den einen erkannt und im Glauben angenommen wird, während andere zweifeln. Mit der hochliegenden Obligatstimme des mit einer zusätzlichen e-Saite ausgestatteten (und möglicherweise auf der Schulter gespielten) Violoncello piccolo hat Bach dieser freudigen Erwartung eine Klangfarbe verliehen, die sich gegenüber der von Fagott und Cello bestrittenen Köthener Parodievorlage durch sonore Eindringlichkeit und Wärme auszeichnet.

5. Rezitativ (Alt, Bass)

alt

«Sie vernahmen aber nicht, was es war,

das er zu ihnen gesaget hatte.»

bass

Ach ja! Wir Menschen sind oftmals den

Tauben zu vergleichen: wenn die verblendete

Vernunft nicht weiß, was er gesaget hatte.

O! Törin, merke doch, wenn Jesus mit dir

spricht, daß es zu deinem Heil geschicht.

5. Rezitativ

Das Zitat aus dem Evangelium (Joh. 10, 6), wonach die Jünger Jesus nicht verstanden hätten, bezieht sich auf die Bildrede von der Türe. Jesus erklärt: «Ich bin die Türe zu den Schafen.» Aber «die verblendete Vernunft» verstehe das eben nicht. Mariana von Ziegler sprach mit der Anrede «Ihr Toren» die Zuhörer an. Bach formte um und richtete sich mit dem Ruf «O Törin» an die Vernunft. Wie Bach den dem Sänger zugewiesenen Streichersatz bei der Erwähnung des Namens Jesu beschleunigt und belebt, ist von grosser textdeutender Meisterschaft.

6. Arie (Bass)

Öffnet euch, ihr beiden Ohren,

Jesus hat euch zugeschworen,

daß er Teufel, Tod erlegt.

Gnade, Gnüge, volles Leben

will er allen Christen geben,

wer ihm folgt, sein Kreuz nachträgt.

6. Arie

Der zweite Teil dieser Arie lautet bei Mariana von Ziegler: «Gnade, Gnüge, volles Leben / will er allen denen geben, / wer mit ihm sein Creutze trägt.» Bach fügte den Gedanken der Nachfolge an und schuf damit einen nahtlosen Übergang zum Schlusschoral. Die Besetzung mit Bass solo und zwei obligaten Trompeten ist in Bachs Werk singulär und verbindet auf erstaunliche Weise die heraldische Attitüde des himmlischen Siegesfürsten mit der eleganten Kantabilität der tröstenden pfingstlichen Zusage.

7. Choral

Nun, werter Geist, ich folge dir;

hilf, daß ich suche für und für

nach deinem Wort ein ander Leben,

das du mir willt aus Gnaden geben.

Dein Wort ist ja der Morgenstern,

der herrlich leuchtet nah und fern.

Drum will ich, die mich anders lehren,

in Ewigkeit, mein Gott, nicht hören.

Alleluja, Alleluja!

7. Choral

Es handelt sich um die Strophe 9 des Liedes «O Gottes Geist, mein Trost und Rat» von Johann Rist. Das Bildwort vom Morgenstern stammt aus dem 2. Petrusbrief 1, 19. Bach hat dafür den bereits mit drei obligaten Instrumentalstimmen versehenen Schlusschoral der Pfingstkantate BWV 59 von 1723/24 wiederverwendet, diesen eigenständigen Streichersatz nun jedoch drei Blockflöten übertragen und damit die Kantate auch besetzungsmässig schlüssig gerahmt.

Rüdiger Safranski

Der Weg aus der Festung

In der Tatsache, dass der Mensch ein Wesen voller Mängel ist, gründen Hass, Todschlag und Krieg. Was man bei sich selbst vermisst, versucht man dem anderen zu nehmen oder zu zerstören. Das Religiöse hingegen, der von missbräuchlicher Autorität befreite Glauben mithin, macht die Unvollkommenheit aushaltbar. Der Text der Bach-Kantate «Er rufet seinen Schafen mit Namen» (BWV 175) lässt erkennen, wie Glauben, Versprechen und Vertrauen Bedingung für die Möglichkeit des kreativen Suchens mündiger Menschen werden konnten.

Im normalen Leben macht es keinen guten Eindruck, wenn man sich selbst als ein «Schaf» bezeichnet, das einen «Hirten» braucht und nach ihm ruft. Unter erwachsenen Leuten ohne geistige Behinderung gilt seit der Aufklärung der Anspruch der Mündigkeit. Auf die Frage, was ist Aufklärung, hat der grosse Philosoph Immanuel Kant, geantwortet: «Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit».

«Komm leite mich,

es sehnet sich

mein Geist auf grüner Weide!»

So heisst es im Text der Kantate BWV 175 «Er rufet seinen Schafen mit Namen». Handelt es sich hier um einen typischen Fall von selbstverschuldeter Unmündigkeit?

Vorsicht!

Selbstverschuldet unmündig ist man nach Kant nur, wenn man in Bezug auf Angelegenheiten, die man von seiner Kompetenz und vom Lebensalter her eigentlich selbst regeln kann und regeln sollte, auf die Selbstbestimmung verzichtet und andere für sich entscheiden lässt. In soweit ist die Sache klar, doch es bleiben Fragen offen.

Von welcher Art sind denn beispielsweise die Angelegenheiten, die man wirklich selbstbestimmt, ohne fremde Leitung, und damit mündig regeln kann? Bleiben wir, um die Sache nicht unnötig kompliziert zu machen, bei unseren demokratischen Verhältnissen. Müssen wir nicht in einer arbeitsteiligen und hochspezialisierten Gesellschaft in den meisten Angelegenheiten andere für uns entscheiden lassen? Auch das Prinzip der Repräsentation in der Demokratie beruht ja darauf, dass man in bestimmten Angelegenheiten andere für sich entscheiden lässt. Wie ist es dabei um unsere Mündigkeit bestellt? Manche sind von ihrer Mündigkeit so sehr überzeugt, dass sie auch jeden Glauben zurückweisen und dabei gar nicht bemerken, wie sie im Alltag immerzu auf den Glauben angewiesen sind, wenn auch zunächst nicht auf den im engeren Sinne religiösen.

Ohne Glauben könnten wir gar nicht leben, denn in der modernen Wissens– und Informationsgesellschaft lebt jeder, was das Wissen betrifft, aus zweiter Hand. Auf Treu und Glauben. Jeder von uns weiss ein paar Sachen genau und kennt sich darin aus, doch in dem riesigen übrigen Bereich des Lebens muss man sich auf das Können und das Wissen von Anderen verlassen. Es bleibt einem nichts anderes übrig als an das Wissen der Anderen … zu glauben. Wir sind bestenfalls gläubige Mitwisser. Wir glauben an die Experten, und auch dieser Glaube lässt uns mit dem Kantatentext sagen: «Komm leite mich (…)!»

Noch in einem anderen Sinne leben wir alltäglich aus dem Glauben. Der Mensch ist das Tier, das versprechen kann, hat Nietzsche einmal gesagt. Der eine verspricht, der andere glaubt ihm. Ohne diese Grundregel wäre menschliche Kommunikation und Gesellschaft überhaupt nicht möglich, es wären beispielsweise keine Verträge möglich, denn Verträge sind nichts anderes als wechselseitige Versprechen. Versprechen fordert Vertrauen und Vertrauen ist nichts anderes als Glaube. Sogar die Finanzwirtschaft lebt vom Glauben. Das besagt schon der Ausdruck Kredit.

Am Beispiel des wechselseitigen Vertrauens, wenn man sich etwas verspricht und an solche Versprechungen glaubt, zeigt sich der Übergang zur religiösen Bedeutung des Glaubens. Ich glaube, weil mir etwas versprochen worden ist. Nur ist es in religiöser Hinsicht, sagen wir deutlicher: im christlichen Sinne, nicht ein anderer Mensch, der mir etwas verspricht, sondern ein Gott. Und hier wird die Angelegenheit natürlich schwierig und auch abgründig. Doch genau von solchem Versprechen handelt unser Kantatentext:

«Öffnet euch, ihr beiden Ohren,

Jesus hat euch zugeschworen,

dass er Teufel, Tod erlegt,

Gnade, Gnüge, volles Leben

will er allen Christen geben (…)».

Das ist ein Erlösungsversprechen. Was Erlösung bedeutet, sagt der Kantatentext so deutlich, wie man es eben sagen kann: Der Teufel, also das Böse, wird endgültig besiegt, und der Tod hat keine Macht mehr über uns. Ein «volles Leben»: der schöne Ausdruck dafür heisst «Gnüge». Man hat von allem genug, es fehlt an nichts. Die religiöse Erlösungshoffnung richtet sich auf ein «ander Leben», wie es im Choral der Kantate heisst.

Eine solche Erlösung bringt man selbst nicht zustande. Hier endet offenbar die Machbarkeit. Hier bleibt einem nichts anderes übrig als zu bitten: «Komm leite mich (…)!» Doch endet damit auch die Mündigkeit?

Nein, denn man kann mit seiner mündigen Vernunft sehr wohl darüber nachdenken, aus welchen Quellen die religiöse Sehnsucht kommt. Ich will es hier kurz versuchen.

Auch wenn wir fest in die Wirklichkeit eingebunden sind, erwacht doch immer wieder das Gefühl: das kann doch nicht alles sein! Georg Büchner lässt seinen Danton in dem gleichnamigen Theaterstück dieses Gefühl des Mangels so formulieren: «Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden; es fehlt uns etwas, ich habe keinen Namen dafür – aber wir werden es einander nicht aus den Eingeweiden herauswühlen, was sollen wir uns drum die Leiber aufbrechen?»

Bei anderen suchen, was man bei sich nicht findet, oder es dort zerstören, weil man es bei sich vermisst – das sind tatsächlich Quellen der Verfeindung zwischen den Menschen. Von aussen gesehen könnte man die Religionen deshalb interpretieren als geniale Einrichtungen, mit deren Hilfe die horizontale Suchbewegung der Menschen in die Vertikale, nach oben also, gelenkt wird. Wenn es einen Gott gibt, sind die Menschen davon entlastet, füreinander alles sein zu müssen. Sie können damit aufhören, ihren Mangel an Sein aufeinander abzuwälzen und sich wechselseitig dafür haftbar zu machen, wenn sie sich fremd in der Welt fühlen. Sie brauchen auch nicht mehr so ängstlich um ihre Identität kämpfen, weil sie glauben dürfen, dass nur Gott sie wirklich kennt. Religionen erinnern den Menschen daran, dass er hier nur zu Gast ist, mit beschränkter Aufenthaltsgenehmigung.

Mit den Religionen muten sich die Menschen das Eingeständnis ihrer Ohnmacht, ihrer Endlichkeit, Fehlbarkeit und Schuldfähigkeit zu. Das Wunderbare aber ist: Sie machen dieses Eingeständnis lebbar. Die Ideologien, meistens sind es Ersatzreligionen, setzen auf die Selbstmächtigkeit des Menschen und versprechen das Paradies auf Erden. In der Religion aber beten die Menschen um Erlösung. Das ist etwas ganz anderes. Religionen sind die spirituelle Antwort auf die Grenzen des Machbaren, sie gehören zur Kultur der Bescheidenheit angesichts des Unverfügbaren. Dass es heute an dieser Kultur mangelt, ist offensichtlich. Man denke nur an den modernen Furor des ökologischen und ökonomischen Raubbaus. Man denke auch an die Debatte um die Gentechnik, bei der es um die Frage geht, bis zu welcher Grenze wir in die biologische Substanz eingreifen und wo wir innehalten sollten aus Ehrfurcht vor dem Leben oder – religiös gesprochen – vor der Schöpfung.

Religionen können zur Ideologie und zum politischen Machtinstrument werden, deshalb sind institutionelle Religionen und das Religiöse nicht einfach identisch. Nicht alles an den etablierten Religionen ist wirklich religiös. Religionen sind, wie alle Angelegenheiten des Menschen, von Verfall, Versteinerung und Missbrauch geprägt. Deshalb ist es wichtig, die grundlegende religiöse Einstellung im Auge zu behalten und sie zu unterscheiden von blosser Ideologie. Diese spielt sich in der Regel als Monopolist der Wahrheit auf und gibt ihren Anhänger im schlimmen Fall die Geborgenheit einer Festung mit Sehschlitz und Schiessscharte. Sie entspringt der Angst vor der Freiheit und der Mündigkeit. Sie macht die Welt auch geistig ‹eng›. Im Lichte des religiösen Glaubens aber wird die Welt geräumiger, denn sie behält ihr Geheimnis und der Mensch kann sich als Teil davon verstehen. Religiös ist also eine Einstellung, die im Sein ein solches unauflösbares Geheimnis und einen unerschöpflichen Reichtum sieht.

Doch vergessen wir nicht: Religionen kommen und gehen in der Geschichte. Das aber worauf die Religionen hindeuten, das bleibt. Oder anders gesagt: Die religiösen Antworten wechseln, die zugrundeliegende Frage nach der tieferen Bedeutung des Lebens, werden stets aufs Neue gestellt.

«(…) hilf, daß ich suche für und für (…)» heisst es im Schlusschoral unserer Kantate. Dieses Fragen und Suchen macht schöpferisch, es kann die Wirkung haben, dass es wunderbare Werke entstehen lässt, wie jenes, das wir heute hören.