Leichtgesinnte Flattergeister

BWV 181 // zu Sexagesimae

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Traverso, Tromba, Oboe, Fagott, Streicher und Basso Continuo

Der Kantatentext des unbekannten Verfassers hält sich eng an das Evangelium zum Sonntag Sexagesimae, das Gleichnis vom Säemann und seine Deutung aus Lukas 8. Dieses vergleicht die Verkündigung des Wortes Gottes mit der Aussaat, wobei die Körner teils auf den Wegrand, auf felsigen Boden oder unter Dorngestrüpp fallen und nicht gedeihen können. Aber was auf guten Boden fällt, geht auf und bringt Frucht. Wie das Libretto changiert Bachs Musik zwischen drastischer Ermahnung, eindringlicher Warnung vor dem Bösen sowie trotzigem Vertrauen in die alle Verhärtungen des Herzens sprengende Kraft des göttlichen Wortes.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Olivia Schenkel

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Ingo Müller

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs

Flauto Traverso/Traversflöte

Anne Parisot

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Hildegard Elisabeth Keller

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

21.02.2014

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

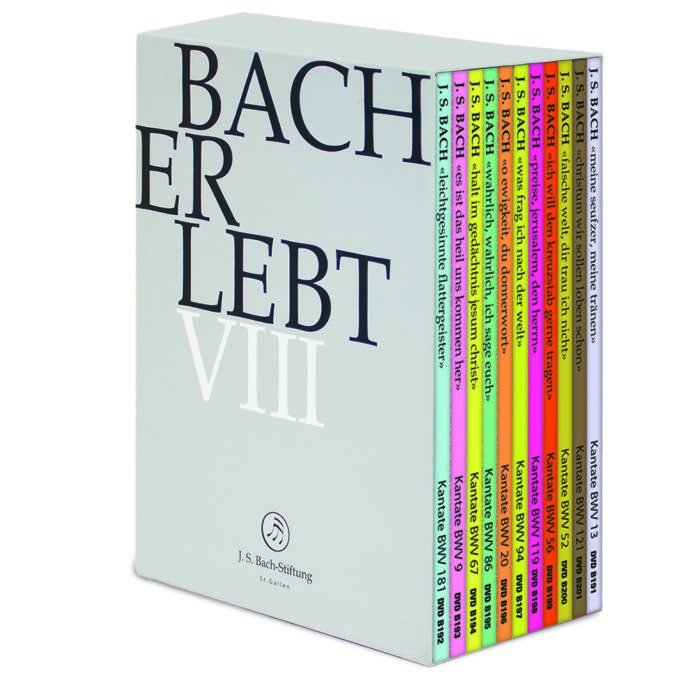

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Unbekannt

Erste Aufführung

Sonntag Sexagesimae,

13. Februar 1724

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arie (Bass)

Leichtgesinnte Flattergeister

rauben sich des Wortes Kraft.

Belial mit seinen Kindern

suchet ohnedem zu hindern,

daß es keinen Nutzen schafft.

1. Arie

Bei wankelmütigen «Flattergeistern» (Psalm 119, 113 Lutherbibel) kommt Gottes Wort nicht zur Wirkung, Belial (der Teufel) verhindert es. Die weiten Sprünge und die Staccato-Artikulation des Kopfthemas heben ebenso wie die Koloraturen der Singstimme und die chromatische Einfärbung der Linien den haltlosen Stolz und die Orientierungslosigkeit der «ungefestigten» Flattergeister hervor. Dissonant harmonisierte «Belial»-Einwürfe, die ein wenig an den «Barrabam»-Ruf der Matthäus-Passion erinnern, stehen für die ganze Bosheit des Widersachers.

2. Rezitativ (Alt)

O unglückselger Stand verkehrter Seelen,

so gleichsam an dem Wege sind;

und wer will doch des Satans List erzählen,

wenn er das Wort dem Herzen raubt,

das, am Verstande blind,

den Schaden nicht versteht noch glaubt.

Es werden Felsenherzen,

so boshaft widerstehn,

ihr eigen Heil verscherzen

und einst zugrunde gehn.

Es wirkt ja Christi letztes Wort,

daß Felsen selbst zerspringen;

des Engels Hand bewegt des Grabes Stein,

ja, Mosis Stab kann dort

aus einem Berge Wasser bringen.

Willst du, o Herz, noch härter sein?

2. Rezitativ

Der Text folgt der Deutung des Gleichnisses: «Die auf dem Weg sind die, welche es hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht zum Glauben kommen und gerettet werden.» Mit den «Felsenherzen» wird an die aussichtslose Saat auf dem felsigen Boden erinnert. Andrerseits lässt das Stichwort «Fels» den Dichter an die Auferstehung Jesu aus dem Felsengrab denken und an Moses, der in der Wüste mit seinem Stab Wasser aus dem Felsen schlagen konnte (2. Mose 17, 6). Die extremen Sprünge und harten Zusammenklänge des Rezitativs illustrieren die in der Glaubensferne liegende «Verkehrung» und den daraus folgenden Seelenschaden. Das «Zerspringen der Felsen» hat Bach in echt österlichem Gestus als dramatischen Andante-Einschub über kantigen Continuofiguren eingefangen.

3. Arie (Tenor)

Der schädlichen Dornen unendliche Zahl,

die Sorgen der Wollust, die Schätze zu mehren,

die werden das Feuer der höllischen Qual

in Ewigkeit nähren.

3. Arie

Zur unter die Dornen gefallenen Saat heisst es im Gleichnis: «Das sind die, welche es gehört haben und dann hingehen und von Sorgen und Reichtum und Freuden des Lebens erstickt werden.» Das dürre Dorngestrüpp führt den Dichter zum Bild vom verzehrenden Feuer. Der äusserst sparsam angelegte Satz, die zahlreichen Pausen der Continuolinie sowie die durchgängige «piano e staccato»-Vorschrift setzen diese Dürre musikalisch einleuchtend um. Auch formal steht der erneute Verzicht auf die vertraute Da capo-Arienform für eine gewollte kompositorische Kargheit. Es ist eine Musik, die gleichsam nur kurz im «Feuer» aufleuchtet und gegen Ende fast zu Asche zerfällt.

4. Rezitativ (Sopran)

Von diesen wird die Kraft erstickt,

der edle Same liegt vergebens,

wer sich nicht recht im Geiste schickt,

sein Herz beizeiten

zum guten Lande zu bereiten,

daß unser Herz die Süßigkeiten schmecket,

so uns dies Wort entdecket,

Die Kräfte dieses und des künftgen Lebens.

4. Rezitativ

Es gilt also «sein Herz beizeiten zum guten Lande zu bereiten», denn es heisst im Evangelium: «Das sind die, welche das Wort mit rechtem und gutem Herzen gehört haben, es bewahren und Frucht bringen in Geduld.» Durch den behutsamen Wechsel in eine höhere Lage erreicht Bach gegenüber dem tiefen «Ersticken» des Beginns eine textbezogene Aufhellung, die die «Süssigkeit» des Wortes hörbar macht.

5. Chor

Laß, Höchster, uns zu allen Zeiten

des Herzens Trost, dein heilig Wort.

Du kannst nach deiner Allmachtshand

allein ein fruchtbar gutes Land

in unsern Herzen zubereiten.

5. Chor

Den Schluss des Librettos bildet ein Gebet, Gott möge in uns den guten Boden bereiten, damit sein Wort auf fruchtbares Land falle. Die partielle Zweistimmigkeit des Chorsatzes verweist ebenso wie Probleme der handschriftlichen Textunterlegung auf eine Parodie-Herkunft des Satzes, die angesichts des tänzerisch-festlichen Grundcharakters mit seiner teilobligaten Trompetenpartie und dem fein durchgearbeiteten Orchestersatz wohl im höfischen Bereich (Köthen?) liegt. Wie schon in der Eingangsarie dürften auch im Schlußchor die bei einer späteren Wiederaufführung hinzugefügten Holzbläserstimmen mit Bachs Bestreben zusammenhängen, den Rahmensätzen seiner Kantate einen gewissen Glanz zu verleihen. Auch erhält so die herbe Kernbotschaft im Schlussgebet eine lieblich-zuversichtliche Einfärbung.

Hildegard Elisabeth Keller

Verwandte Kräfte

Die Kantate «Leichtgesinnte Flattergeister» beschreibt das Bedrohlichste aller Szenarien: der Teufel hat sich des Menschen bemächtigt, indem er den göttlichen Samen seiner Sprachfähigkeit nicht aufgehen lässt. Den zum Blabla Verdammten begegnet Jesus mit Gleichnissen und der Aufforderung «Wer Ohren hat, der höre.» Bachs unbekannter Kantatendichter verbindet das samenhafte Wort und das jedem eigene, samenhafte Leben.

Um A und O zu sagen, muss man den Mund sehr weit aufmachen. Ostschweizer und Italiener können das am besten. Das A kommt aus dem hinteren Rachenraum, schwingt sich aus dem Kehlkopf heraus (und wenn man’s kraftvoll genug gemacht, vibriert es auch in den Bauch zurück) – nehmen Sie doch gleich das Wort B-A-C-H-K-A-N-T-A-T-E. Das O wird mit den Lippen geformt, so dass es von ihrem äussersten Rand in die Welt hinausrollt. Hier eignet sich das O aus dem Recitativo «O unglückselger Stand verkehrter Seelen». – Das gesprochene und das gesungene Wort gehen durch diesen Raum, aus dem das A und O, aber auch alle andern Vokale und Konsonanten kommen. Sie werden bald zu Blabla, bald zu sinntragenden Wörtern: Triaden aus Atem, Klang und Bedeutung, kleinen Trinitäten, die uns miteinander verbinden.

Aus dem sprechenden und singenden Mund kommen aber nicht nur Laute heraus.

«Wer Ohren hat, der höre», sagte Jesus damals im Boot, und er meinte weder das tägliche Blabla der Menschen noch die kleine, unauffällige Geschichte vom Sämann, dessen Saat kaum aufging und der am Ende nicht einmal schimpfte. Er wusste, dass mit den Menschenwörtern stets auch ein inneres Wort in die Welt hinausfunkt. Vielleicht schlossen die Jünger im Boot ihre Augen und die Leute am Ufer streckten ihre Hälse, um den göttlichen Logos zu erhorchen, den feuerähnlichen göttlichen Logos, der die Welt regiert und an dem auch die menschliche Vernunft teilhat. Es ist eine kosmische Formkraft, die innen und aussen, Fein- und Feststoffliches verbindet, stets neu in unablässigem Wandel, ein göttlicher Atem, der die «Samenkörner des Logos» (logoi spermatikoi) in Raum und Zeit hinaus weht. Vom Wasser aus säte der Sämann, denn am Ufer standen so viele Leute, dass sich Jesus auf ein Boot flüchtete, von dort aus predigte er, vom schwankenden Grund aus warf er seine Funken ans Land, seine Samen auf den Boden.

Was ist das für ein Logosfunken, der in den Menschen eingesenkt ist? Er soll aus dem göttlichen Urfeuer, dem einigen Ein, stammen, das in einer Urexplosion versprengt wurde. Spätantike Naturphilosophen schrieben die Ursache einem bösen zweiten Gott zu, einem Zerfledderer und Verkehrer. Jedenfalls geht seither ein göttlicher Niederschlag in den Kosmos aus, und auch die Menschheit ist Teil davon, Milliarden von Menschen, in denen göttliche Funken verkrustet sind, Milliarden, die einen Samen des alten Feuers in sich tragen und mit den Stoikern sich selbst als «samenhaft» erkennen könnten: logoi spermatikói. Sie müssten wissen, wes Geistes Kind sie sind, sie müssten es an sich selbst erkennen können. Jene, die damals um die Herkunft aller Menschen aus ein und demselben «Teig» wussten, führten die Menschen, die Weltseele, den Kosmos, die alles aus sich heraustreibende Schöpfungskraft auf einen gemeinsamen Anfang zurück. Aller Differenz zum Trotz blieb die verbindende Einheit aller Lebewesen bewusst.

«Wer Ohren hat, der höre» – die Gesamtheit der inneren und äusseren Wörter, die Totalität aller Sprachen und aller in allen Sprachen geäusserten Wörter ist eine kontinuierliche Ausfunkung des Einen aus Atem, Klang und Bedeutung. Sie ist es, welche die Menschen so einzigartig unter allen anderen Lebewesen macht, den leisen und den lauten. Wort ist Atem, Klang und Bedeutung, eine Dreiheit in einem, und deshalb auch der Urakt des Gebets, das nur in diesen drei Dimensionen existieren kann. Die Kantate baut darauf in ihrem vielleicht wichtigsten Stück, im finalen Chor:

«Lass, Höchster, uns zu allen Zeiten

Des Herzens Trost, dein heilig Wort.

Du kannst nach deiner Allmachtshand

allein ein fruchtbar gutes Land

in unsern Herzen zubereiten.»

Nie war diese Dreiheit derart zerhackt wie heute. Der Atem ist heute fast nirgends mehr. Der Bedeutung wird auf immer verwinkelteren Stelzenbauten gehuldigt. Und der Klang für sich allein ist heute allüberall. Kradem der unsaeligen werlte, «Lärm», würde man auf Mittelhochdeutsch sagen, Blabla auf gut Deutsch.

Belial, der Blabla-Sammler

Belial heisst der Teufel in Bachs Kantate. Singen ist nicht sein Metier, schon in Hildegards von Bingen Oper Ordo virtutum konnte er nur krächzen, obwohl er zuständig für alles sein will, was in der europäischen Kulturgeschichte mit «Logos» bezeichnet wurde: fühlen, wünschen, denken, sprechen, schreiben. Der Mensch ist sein Bergwerk, der geistig-seelische Kern seine ertragreichste Ader, dort schürft und gräbt er, dort kauft er dem Menschen seinen winzigen Samen ab, aus dem so viel wachsen kann, und entschädigt ihn mit Katzengold. Der Beschiss bleibt unbemerkt, weil der Mensch, so der Kantatentext, «am Verstande blind, den Schaden nicht versteht noch glaubt».

Wer ist Belial? Der Fürst der gefallenen Engel benutzt viele Pseudonyme, Belial und Leviathan, Beelzebub, Luzifer und Satan, und wird meist mit Flügeln dargestellt. Flugfähigkeiten gelten in der christlichen Kultur als Segen, mit Federn und Flügel sollen die allerersten Lebewesen um den Schöpferthron geflattert sein, Engel, zehnchörig in Reih und Glied singend, auch Belial und Luzifer und wie sie alle hiessen, die Engel vom zehnten Chor, gehörten zu ihnen. Als dieser revoltierte und die Macht an sich reissen wollte, kam es zu gewaltsamen Unruhen, die erst durch den Sturz des ganzen Chors beendet wurde. Das Loch war aber unschön, so ein frühmittelalterlicher Mythos, deshalb schuf Gott die Menschen. Er füllte die Lücke mit Menschen aus Leib und Seele, aber mit einer wie schon bei Plato flugfähigen, gefiederten Seele, damit ihre Kraft alles Schwere auf Erden zu den Göttern emporheben kann. Die Seele aber verliert ihre Federn, wenn sie sich, wie Plato im Phaidros ausführt, nicht vom Göttlichen – dem Wahren, Schönen, Guten – nähren kann.

Der Teufel ist eine Kippfigur der Engel. Kein Wunder, dass die gefallenen Engel zu Todfeinden ihrer Nachfolger wurden. Engel und Teufel zusammen genommen zeigen das Entfaltungsspektrum des Geistes, des göttlichen Samens. Kein Wunder auch, dass der Reichenauer Belial allen Sprachschrott inventarisiert, den die Menschen produzieren, damit der satanische Anwalt beim Jüngsten Gericht gut dokumentiert sein wird. Wenn jemand am Ende der Zeit wirklich dossierfest sein will, dann ist es der Teufel.

Ich habe zwei Abbildungen mitgebracht, die Belial bei der Arbeit zeigen. Auf Seite 7 ein Fresko aus unserer Region: Im Langhaus der Kirche St. Georg auf der Insel Reichenau finden sich Wandmalereien zu den Wundertaten Jesu (um 1000 entstanden), doch auf der Nordwand des Langhauses kam ungefähr drei Jahrhunderte später eine andere Malerei dazu: Sie zeigt, wie Belial Buch führt. Er schreibt auf archaisches Material (kein Kopist schrieb im 14. Jahrhundert auf Kuhhaut), aber das Workflow-Management des satanischen Teams ist zeitgemäss. Und was schreibt er auf? Belial sammelt das in der Kirche gesprochene Blabla. Das Wort «Plapla» steht auf der fünften Zeile des Textes, der transkribiert so lautet:

«Ich wil hie schribvn

von diesen tvmben wibvn

was hie wirt plapla gvsprochvn

vppigs in der wochvn

das wirt allvs wol gvdaht

so es wirt für den richtvr braht»

Die Bilanz des Teufels ist bekannt, hohles Geschwätz geht bekanntlich auf keine Kuhhaut. Warum aber sammelt Belial «plapla»? Ist denn das dem Herzen geraubte Wort, wie es in der Kantate heisst, wertlos? Oder bleibt dem, dessen Herz kein inneres Wort mehr kennt, dem der, nur noch mit dem Mund Schall produzieren kann, bloss das Blabla?

Auf Seite 8 ist ist eine Seite aus einer Münchner Belial-Handschrift (München, Bayrische Staatsbibliothek, Cgm 345, folio 7v, 2. Hälfte 15. Jh.). Die Handschrift gehört zu einer im Spätmittelalter populären literarischen Gattung. Belial brieft gerade seine Crew, sie bewohnt das für Teufel übliche Grossraumbüro, einen gefrässigen Schlund, denn die Hölle selbst ist ein Mund, aber kein sprechfähiger Mund. Die Ikonografie des Raubtiermauls macht das Gesetz der Hölle sichtbar: Fressen und Gefressenwerden. In roter Tinte ist zu lesen, dass Belial hier zum «Procurator», zum Anwalt der Teufel vor Gericht, ernannt wird, damit er die höllischen Interessen juristisch vertritt. Er tritt dann vor Gott, verlangt, dass Untersuchungskommissionen Transparenz in Jesu angeblich unlautere Geschäfte bringen. Beispielsweise will man seitens der Hölle wissen, mit welchem Recht sich Jesus in Angelegenheiten des Teufels einmischt und Seelen, die bereits dem Teufel gehören, erlöst – kurzum: die Besitzansprüche des Teufels nicht als rechtmässig anerkennt. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser Jurist in den Belial-Texten keine guten Karten vor Gott hat, doch gleichzeitig wird dem spätmittelalterlichen Publikum auch immer wieder weisgemacht, dass der Bevollmächtigte der Hölle sein Dossier bis zum Ende der Zeit sein Anklagedossier nicht schliessen wird. Mit Belial ist immer zu rechnen. Der Kantatendichter warnt schon in der ersten Arie vor ihm.

«Belial mit seinen Kindern

suchet ohnedem zu hindern,

dass es keinen Nutzen schafft.»

Doch Belial hat einen Gegenspieler.

Jesus, der Sämann

Nehmen Sie die Formel «Des Wortes Kraft» aus der Aria und den «edlen Samen» aus dem Recitativo für Sopran, denn die gehören zusammen. Was Kraft hat, ist wirksam, was Kraft hat, durchdringt, prägt, trägt und reisst einen mit und hoch, es beflügelt und beschwingt. Glücksmomente nennen wir nicht ohne Grund «Höhenflüge». Samen sind Kraftpakete im Kleinstformat. Sie enthalten alle Anlagen, aus denen neues Leben keimen kann, das wieder neue Samen tragen wird – und so geht es immer weiter. Samen stehen für das Unabschliessbare des biologischen Lebens schlechthin. In Analogie dazu wird vom geistigen Säen gesprochen.

Die Saat, um die es in der Bachkantate geht, stammt von einem, der sich in seiner Funktion für die Menschen nie festlegen liess. Sämann ist nur eine davon, und die hat er in einer selbst für seine Verhältnisse indirekten Weise formuliert. Das Gleichnis vom Sämann erzählt von hohen Verlustraten, von tatsächlich oder nur scheinbar verpassten Chancen des Lebens, wie auch andere wichtige Jesusreden, etwa das Gleichnis von den klugen und den törichten Brautjungfern, vom Weinbergbesitzer und überhaupt von den Verlorenen (das Schaf, die Drachme, der Sohn). Jesus erzählt Gleichnisse für das, was «Himmelreich» genannt wird. Es sind einzigartige Chancen, die aus geheimnisvollen Gründen genutzt oder verpasst werden. Warum geschieht dem einen das Eine und dem Anderen das Andere? Man weiss aus den Gleichnissen selbst, dass dies ein unfruchtbares Fragen ist («warum schlachtest du für den ein Kalb, wo du doch für mich, der ich nie Ärger gemacht habe, nicht einmal einen Bock übrig hattest?» oder «Warum bekommen wir denselben Lohn wie die, die nicht einmal halb so lange wir im Weinberg gearbeitet haben?»). Aber selbst seine Vertrauensleute fragen Jesus im einen Evangelium, warum er denn überhaupt in Gleichnissen erzähle, im andern was er denn damit eigentlich sagen wolle (Matthäus 13,10; Markus 4,10; Lukas 8,9). Ganz einfach, hätte er doch sagen können, es geschieht, damit die Menschen tief Atem holen, damit sie im Äusseren ein Inneres erkennen, denn, sagt doch selbst, der Atem verbindet das Innen und das Aussen.

Der Parabelerzähler aber antwortet seinen Vertrauten mit einer Art Metaparabel: Für sie seien die Geheimnisse des Himmels eben verstehbar, «denen aber draussen widerfährt es alles in Gleichnissen» (Markus 4,11). Jesus macht klar, dass die Menschen entsprechend ihrer Auffassungsgabe aufnehmen. Es gibt Menschen, die holen in Bildern Atem, weil Bilder die Erkenntnis über einen Umweg vermitteln, vielleicht auch, weil man von Geistigem überhaupt auf keine andere Weise sprechen kann als mit den Begriffen unserer ganzen, körperlich-seelisch-geistigen Existenz. Also wählt auch der Sämann seine Saat je nach Bodenbeschaffenheit – und er weiss zugleich, dass er keine Kontrolle über die Aufnahmefähigkeiten des Bodens hat: «Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Augen hören sie nicht; und sie verstehen es nicht» (Matthäus 13,13).

Das Gleichnis vom Sämann will uns nicht glauben machen, dass jeder Same eine derart samenhafte Aufgehenslust in sich hat, eine so unbändige Austriebskraft, dass sich Fruchtbarkeit früher oder später einstellen muss. Immer braucht es auch den richtigen Boden, Sonne, Wasser, Wind, von alledem nicht zu viel, damit der Same aufgehen kann. Ich kenne Leute, die sich gut überlegt haben, wo und wann sie säen, und trotzdem trug es keine Frucht. Wie kommt es, dass manche Leute tausendmal säen und doch nicht ernten? Offenbar hat der Same seinen eigenen Willen. Der Wind weht, wo er will. Der Same geht auf, wo und wann er will. Und nicht jeder Same kann den Erwartungen an seine Samenhaftigkeit entsprechen.

Mein Lehr- und Forschungsgegenstand ist Literatur. Mit den Studierenden beuge ich mich über historische Texte, alte Gefährte, welche die Menschen bauten, um auf bald offiziellen, bald geheimen Routen etwas Immaterielles in die Welt zu transportieren (manchmal verschlang das Gefährt selbst den meisten Aufwand, die kostbarsten Bücher aller Zeiten stammen aus dem Mittelalter). Aber manchmal gibt es Momente, die mich richtig elektrisieren, nämlich dann, wenn ich auf Spuren dafür stosse, dass Menschen in dem und durch das, was sie tun, ihre Würde und ihre Demut entdecken. Dass sie ihre Sprache als Ausdruck einer inneren, stillen Samenhaftigkeit reflektierten, dass sie ihr Dasein als logos spermatikós zu deuten begannen. Die deutsche Literatur des Mittelalters gibt sich in ihren Anfängen als pneumatische Logistik zu erkennen. Dichter und Dichterinnen verstanden sich als Multiplikatoren für den heiligen Geist, indem sie prologartige Anrufungen des heiligen Geistes um Inspiration an den Anfang ihrer Texte setzten. Und die meisten Interpreten meinen bis heute, dass es darum um die Schreibenden selbst ging. Dabei sind die sogenannten Rezipienten, die zuhörenden oder lesenden Empfänger des Samens wohl ebenso wichtig. Wer weiss, ob so ein Gebet an die göttliche Liebe (denn der heilige Geist wurde in der mittelalterlichen Trinitätslehre als Liebe gedeutet) nicht vor allem ihnen galt? Der Same geht auf, wann er will, aber ein weicher, feuchter Boden und wenig Herzenswärme können gewiss nicht schaden.

Flattergeister

Wenn der Renaissance-Denker Pico della Mirandola (1463–1494) von Glanz und Elend des Menschen spricht (im Traktat De dignitate hominis), so spricht er nicht von unbeständigen oder eben «flatternden» Geistern, doch auch wenn er die äquivalenten lateinischen Ausdrücke dafür – homo vagus oder homo levis – nicht verwendet, so war ihm das Phänomen nicht fremd. Wer so radikal wie er von der Freiheit des Menschen spricht, bringt alle existenziellen Wahlmöglichkeiten ins Wort.

Bevor Pico della Mirandolas Sichtweise dargelegt wird, soll ein kleiner Exkurs in die Flattergeisterkunde einführen. Nichts Esoterisches, keine Angst. Luthers Bibelübersetzung ist voller Belege für den Ausdruck «Flattergeister»: «Fladdergeister heiszen hie die unbestendigen geister, die imer etwas newes finden und furnemen, wie ketzer pflegen zu thun.» Sie bezeichnen den homo vagus ohne innere Verbindung und Verbindlichkeit, der dem Theologen ungeheuer ist. Erst später, in Grimms Wörterbuch, kommen dann «Flattergeister» und verwandte Ausdrücke mit anderen, verhaltensbezogenen Bedeutungen dazu: Das «Flattermädchen» und das «Flittchen», die «Flitterwochen» und überhaupt das «Flittern» (nein, nicht das Twittern, dafür aber das «Flittern» im Sinne von Zittern wie in «Flitterpappel», die heute «Zitterpappel» heisst, sowie das «Flittern» für Kichern und Lachen als inneres Geschütteltwerden und Erzittern), das «Flattern» und «Fluttern», das «Fledern» (ausgestorben bis auf die «Fledermaus», die bei Grimm noch «Flattermaus» hiess). Ein solches «Flittchen» ist beispielsweise Olga, die Hauptfigur in der mit «Flattergeist» betitelten Erzählung (1892) von Anton Čechov; die Erzählung trägt den russischen Titel Попрыгунья (Poprygun‘ja, das sich herleitet von попрыгать, poprygat, herumspringen, herumhüpfen) und bezeichnet also eine Grille, oder literarischer einen Springinsfeld. Die junge Olga weiss nicht, was sie will und was sie hat (gemeint ist hier: an ihrem Ehemann), lässt sich in Lebenssituationen hineintreiben, ohne wirklich eine Wahl zu treffen und lernt ihre Lebenslektion erst, nachdem sie ihren Liebhaber, ihren Mann, alles verloren hat.

Bachs unbekannter Kantatendichter hat wohl weniger an solche «Flattergeister» gedacht, als an einen bestimmten Umgang mit dem samenhaften Wort und dem eigenen, samenhaften Leben. Was in Bezug auf die menschliche Kommunikation gesagt worden ist (auch eine Nicht-Kommunikation ist Kommunikation), gilt auch für Entscheidungen. Wir wählen immer, und wir tun dies auch, wenn, ja indem wir keine Wahl treffen. Die Menschen, die in der Bachkantate «Flattergeister» genannt werden, sind beinhart und haben ein «Felsenherz». Da geht nichts hinein, da kommt nichts heraus. Das Résumé liegt auf der Hand: «Der edle Same liegt vergebens».

Der früh verstorbene Pico della Mirandola breitet eine Palette an existenziellen Wahlmöglichkeiten aus, die vom unbelebten Ding hinauf zu den sublimsten Wesen, ja Gott selbst reicht; dies macht seine Schrift zu einem der kostbarsten Vermächtnisse der christlichen Anthropologie. Ich stelle ein Zitat daraus an den Schluss meiner Reflexion. Zum Kontext der Stelle: Das Schöpfungswerk ist vollbracht, alles, was kreucht und fleucht, auch die Engel, sind erschaffen, eine jede Spezies hat ein Biotop zugewiesen bekommen und auch die Engel haben ihr Habitat im Himmel. Allein der Mensch existiert noch nicht und ist noch nirgends zuhause. Da erschafft Gott den Menschen und sagt zu ihm:

«Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von dort bequem um dich schaust, was es alles in dieser Welt gibt. Wir haben dich noch als einen Irdischen, weder als einen Sterblichen noch als einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehes zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluss deines eigenen Geistes zu erheben.»

Pico della Mirandola kommentiert die hier von Gott selbst postulierte maximale Freiheit wie folgt:

«Müssen wir darin nicht zugleich die höchste Freigebigkeit Gottvaters und das höchste Glück des Menschen bewundern? Des Menschen, dem es gegeben ist, das zu haben, was er wünscht, und das zu sein, was er will. Denn die Tiere, sobald sie geboren werden, tragen vom Mutterleibe an das mit sich, was sie später besitzen werden (…). Die höchsten Geister aber sind von Anfang an oder bald darauf das gewesen, was sie in alle Ewigkeiten sein werden. In den Menschen aber hat der Vater gleich bei seiner Geburt die Samen aller Möglichkeiten und die Lebenskeime jeder Art hineingelegt. Welche er selbst davon pflegen wird, diejenigen werden heranwachsen und werden in ihm ihre Früchte bringen. Wenn er nur die des Wachsens pflegt, wird er nicht mehr denn eine Pflanze sein. Pflegt er nur die sinnlichen Keime, wird er gleich dem Tiere stumpf werden. Bei der Pflege der rationalen wird er als ein himmlisches Wesen hervorgehen. Bei der Pflege der Intellektuellen wird er ein Engel und Gottes Sohn sein. Und wenn er mit dem Lose keines Geschöpfes zufrieden sich in den Mittelpunkt seiner Ganzheit zurückziehen wird, dann wird er zu einem Geist mit Gott gebildet werden, in der einsamen Dunkelheit des Vaters, der über alles erhaben ist, wird er auch vor allen den Vorrang haben.»