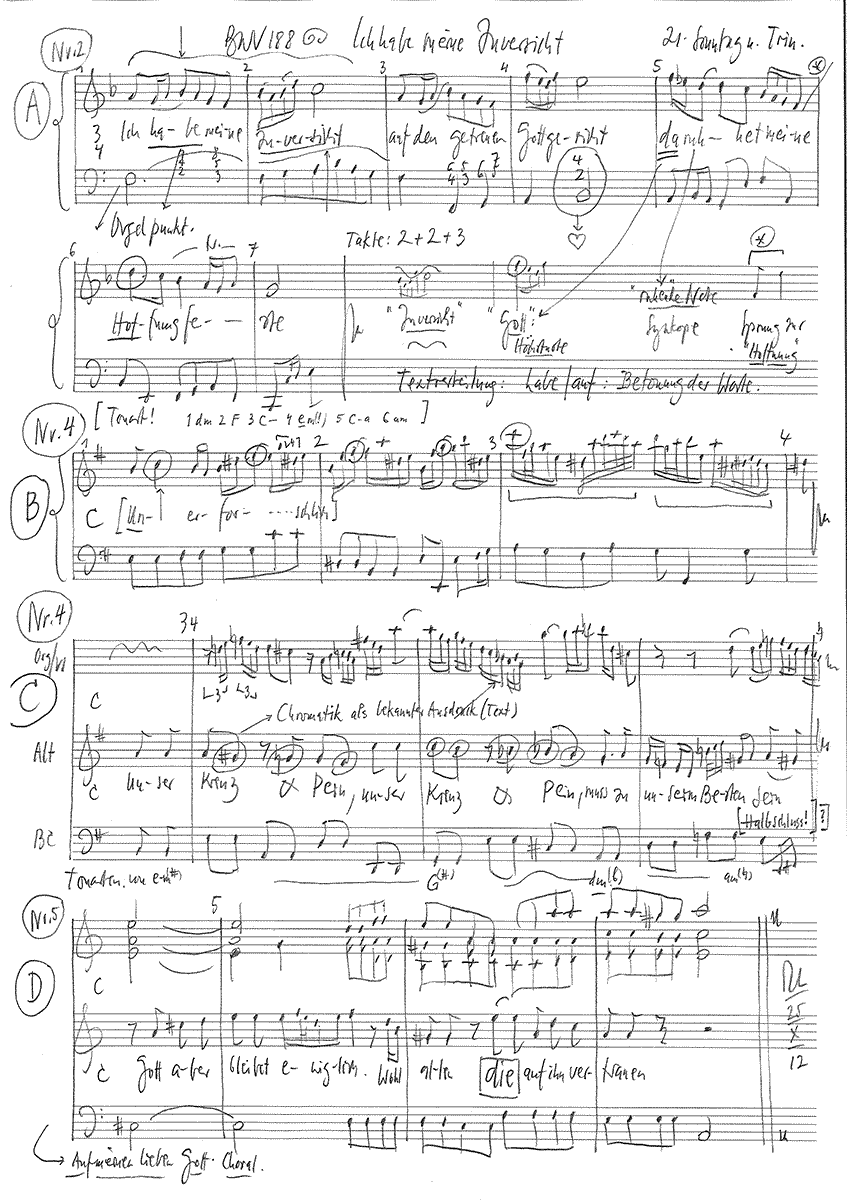

Ich habe meine Zuversicht

BWV 188 // zum 21. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Oboe I+II, Taille, Organo obbligato, Fagott und Streicher

Die Evangelienlesung des Sonntags ist dem 4. Kapitel des Johannesevangeliums entnommen und berichtet von der Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. In seiner Auslegung betont Picander gemäss zeitgenössischem Verständnis nicht das Heilungswunder am Sohn, sondern den gewachsenen Glauben des Vaters. Die Komposition der gesamten Kantate mag für Bachsche Verhältnisse stellenweise schlicht erscheinen, doch gibt es trotz des fehlenden originalen Titelblattes kaum stichhaltige Gründe für die Annahme, Bach habe allein das Werk eines anderen Komponisten zu Aufführungszwecken abgeschrieben. Denkbar wäre hingegen, dass Bach in diesem Fall wie auch generell bei der Komposition des Picander-Jahrgangs mit Kollegen und Schülern (etwa seinen Söhnen) kooperierte. Es gibt nicht nur in dieser Hinsicht noch manche offenen Fragen für zukünftige Bachforscher.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Renate Steinmann, Christine Baumann, Martin Korrodi, Dorothee Mühleisen, Ildiko Sajgo

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Ingo Müller

Taille

Dominik Melicharek

Fagott

Susann Landert

Organo Obbligato

Jörg Andreas Boetticher

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Hanna Johansen

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

26.10.2012

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-5

Christian Friedrich Henrici,

genannt Picander (1700-1764)

Textdichter Nr. 6

unbekannter Dichter

Erste Aufführung

21. Sonntag nach Trinitatis,

17. Oktober 1728

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Auch den dritten Satz des später zum Klavierkonzert BWV 1052 gereiften Materials hat Bach 1728 nochmals für eine Kirchenkantate herangezogen. In der für den 21. Sonntag nach Trinitatis bestimmten Figuralmusik «Ich habe meine Zuversicht» BWV 188 vertritt die Sinfonia in eher traditioneller Weise den für eine repräsentative Eröffnungsgeste fehlenden Eingangschor. Sie setzt mit ihrer souveränen Virtuosität, bohrenden Länge und zupackenden Entschlossenheit jedoch einen markanten Ton, der die Hörer gewiss aufmerken liess – hier war offenkundig der Thomaskantor, der sich Ende der 1720er-Jahre mehr und mehr aus der wöchentlichen Produktion und Aufführung neuer Kantaten zurückgezogen hatte, wieder einmal selbst am Start. Aufgrund der sehr schlechten Überlieferungssituation der Kantate lässt sich die Orchesterbesetzung dieses Konzertsatzes allerdings nur noch bedingt rekonstruieren.

Nach dem verbissenen Mollrauschen der Sinfonia entfaltet die F-Dur-Tonalität der folgenden Tenorarie eine verinnerlichte Leuchtkraft, die den Gedanken der «Zuversicht» bereits musikalisch verwirklicht, bevor dieses Schlüsselwort überhaupt ausgesprochen wird. Dem tänzerisch schwingenden Streichersatz verleiht die Solooboe mit ihren zutraulichen Überleitungen einen schimmernden Glanz, der auch die im Mittelteil aufgerufene Erinnerung an den allenthalben lauernden Zerfall aller irdischen Ordnungen hinter dem Gnadenbild des getreuen Gottes verblassen lässt.

Das Bassrezitativ äussert das durch alle Nöte hindurchleitende Vertrauen in die Herzensgüte und sichere Führung des Höchsten. Mit psychologischem Einfühlungsvermögen werden immer neue Metaphern dafür aufgerufen, dass selbst der scheinbare Zorn des himmlischen Vaters Ausdruck seiner sorgsam dosierten Liebe sei – passend gekrönt von einem anrührenden Ariososchluss über Jakobs berühmte Worte aus Genesis 32: «Ich laße dich nicht, du segnest mich denn», die ja sogar auf einen physischen Kampf mit Gott am Bach Jabbok zurückgehen.

Dass es sich beim Verhältnis von Schöpfergott und Mensch allerdings gerade nicht um eine alltägliche Aushandlungsbeziehung, sondern um ein geheimnisvolles überweltliches Geschehen handelt, macht Bach mit der folgenden Altarie unmissverständlich klar. «Unerforschlich », also unvorhersehbar und damit auch kaum beeinflussbar, «ist die Weise, wie der Herr die Seinen führt» – was Theologie und Verstand nur schwer vermitteln und begreifen können, wird in den entrückt kreisenden Figurationen der von uns präferierten Violine sowie den verzückten Anbetungen des Soloalts und dem verhalten leidenschaftlichen d-Moll-Drive der schwingenden Bassachtel als Bejahung des eigenen Kreuzes unmittelbar plausibel und zur berührenden Quelle des Trostes. Wenn Martin Luther von der besonderen Befähigung der Musik zur Verlebendigung des Bibelwortes sprach, dann hat Bach genau dies hier in exemplarischer und doch beinahe selbst «unerforschlicher» Weise umgesetzt.

Dass man aus dieser spirituellen Ressource die nötige Energie ziehen kann und soll, um allen Kämpfen und Herausforderungen zu trotzen, wird im ebenso knappen wie gewichtigen Sopranaccompagnato unterstrichen. «Die Macht der Welt verlieret sich, wer kann auf Stand und Hoheit bauen» – was in wenigen grundstürzenden Worten alle Hierarchie und Gewalt hinter Gottes «ewigem Dasein» zurücktreten lässt, wird in der Verwandlung der begleitenden Streicherstimmen von hektischen Sechzehntelrepetitionen zu ruhig fliessenden Achteln musikalisch greifbar.

Nach diesem effizienten Aufgebot kompositorischer Mittel fehlt nur noch das Medium des Chorals, um die anwesende Gemeinde in diesen Bund des stärkenden Vertrauens einzubeziehen. Die 1607 erstmals gedruckte Liedstrophe «Auf meinen lieben Gott» bringt diese verbindende Aussage in einfacher und doch meisterlicher Weise auf den Punkt. Der im Text prominent thematisierte Gedanke der «Rettung» gilt übrigens für die Kantate selbst, wurde doch Bachs Autograph im 19. Jahrhundert in zahllose und heute über die halbe Welt verstreute Memorabilia-Schnipsel zerschnitten, sodass die Komposition nur über Sekundärquellen rekonstruierbar war.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Sinfonia

1. Sinfonia

Das einleitende Instrumentalstück ist wohl für immer verloren, da ein früherer Besitzer der Handschrift diese in kleine Streifen zerschnitten hat… Reste der Partitur der Kantate finden sich in Bibliotheken über die ganze Welt verstreut. Bis auf den ersten Satz, der sich in der teilweise erhaltenen Orgelstimme an einer Frühfassung des 3. Satzes des Cembalokonzertes d-Moll BWV 1052 orientiert, konnte das Werk jedoch mittels älterer Abschriften rekonstruiert werden.

2. Arie (Tenor)

Ich habe meine Zuversicht

auf den getreuen Gott gericht’,

da ruhet meine Hoffnung feste.

Wenn alles bricht, wenn alles fällt,

wenn niemand Treu und Glauben hält,

so ist doch Gott der allerbeste

2. Arie

Mit Worten aus dem 62. Psalm bekennt der Dichter sein Gottvertrauen, gegen das alle Anfechtungen nichts anhaben können. Die Tenorstimme wird von einer Oboe und Streichern begleitet. Mit der Polonaise hat Bach dem Satz ein seinerzeit beliebtes und eingängiges Tanzmodell zugrunde gelegt. Demgegenüber deutet der in den Streichern bewegte Mittelteil das aus der moralischen Unordnung resultierende Chaos an.

3. Rezitativ (Bass)

Gott meint es gut mit jedermann,

auch in den allergrößten Nöten.

Verbirget er gleich seine Liebe,

so denkt sein Herz doch heimlich dran;

das kann er niemals nicht entziehn,

und wollte mich der Herr auch töten,

so hoff ich doch auf ihn.

Denn sein erzürntes Angesicht

ist anders nicht als eine Wolke trübe,

sie hindert nur den Sonnenschein,

damit durch einen sanften Regen

der Himmelssegen

um so viel reicher möge sein.

Der Herr verwandelt sich in einen Grausamen,

um desto tröstlicher zu scheinen;

er will, er kanns nicht böse meinen.

Drum laß ich ihn nicht, er segne mich denn.

3. Rezitativ

In diesen Worten ist die Stimme des Vaters vernehmbar, der sich um seinen kranken Sohn sorgt. Wie in einem Psalm klingen Glaubenserfahrungen aus der biblischen Geschichte an, zuletzt in einer ariosen Vertonung das Wort des Stammvaters Jakob: «Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn» (Genesis 32, 26).

4. Arie (Alt)

Unerforschlich ist die Weise,

wie der Herr die Seinen führt.

Selber unser Kreuz und Pein

muß zu unserm Besten sein

und zu seines Namens Preise.

4. Arie

Mit der Alt-Stimme spricht in den Kantaten oft die gläubige Seele. Sie bekennt, dass Gottes Walten unerforschlich ist, aber dass alles zu unserm Besten dienen muss. Bach umrankt die Stimme lediglich mit einer Orgel, deren rechte Hand sich in schwebenden Figuren ergeht. Das Unerforschliche des göttlichen Ratschlusses wird dabei durch unerwartete Fortschreitungen der Singstimme bildlich umgesetzt. In unserer Aufführung übernimmt die Solovioline die Orgelstimme.

5. Rezitativ (Sopran)

Die Macht der Welt verlieret sich.

Wer kann auf Stand und Hoheit bauen?

Gott aber bleibet ewiglich.

Wohl allen, die auf ihn vertrauen!

5. Rezitativ

Vor dem Schlusschoral folgt eine knappe Zusammenfassung: Glanz und Macht der Welt vergeht (Tremoli der Streicher und abstürzende Vokallinie ohne Continuostütze), Gott aber bleibt (Haltetöne und verzierter Gesang). Die von beruhigten Streicherklängen begleitete Schlusszeile ist wörtlich dem Psalm 2 entnommen.

6. Choral

Auf meinen lieben Gott

trau ich in Angst und Not;

er kann mich allzeit retten

aus Trübsal, Angst und Nöten,

mein Unglück kann er wenden,

steht alls in seinen Händen.

6. Choral

Die bekannte Choralstrophe eines unbekannten Dichters korrespondiert mit dem Rezitativ Nr. 3: Glauben heisst vertrauen auf Gott, d.h. auf Gott, der es gut meint, eben den «lieben Gott».

Hanna Johansen

«Ich habe meine Zuversicht»

«Die Bach-Kantaten sind alle gleich. Erst wird das Elend beschrieben. Dann kippen sie um: Da ist ja noch Jesus.»

Das ist nicht von mir. Thomas Hengelbrock soll es gesagt haben. Hengelbrock ist als Musiker vom Kantatenfach, aber ob er es nun wirklich so gesagt hat oder nicht, für unsere Kantate heute gilt das nicht.

Ganz im Gegenteil: Ich habe meine Zuversicht. Die steht am Anfang, und um die geht es. Um die geht es mir auch, und gäbe es diese Zuversicht nicht, würde mir sicher der Mut fehlen, zu einer Bachkantate etwas zu sagen. Erst recht, nachdem wir alle die Musik im Kopf und im Herzen haben und sie uns nicht herausreden lassen wollen.

Dabei wäre Zuversicht eigentlich kaum der Rede wert und schon gar keiner Kantate, wenn wir Menschen sie nicht so bitter nötig hätten. «Wenn alles bricht, wenn alles fällt, wenn niemand Treu und Glauben hält» und wenn wir nicht wissen, wie wir damit fertig werden sollen, dann brauchen wir sie.

Wir brauchen sie auch im Alltag. Was sagen wir, wenn uns jemand fragt, wie es uns geht? Ich kann nicht klagen. Nicht immer, aber oft heisst das: Ich darf nicht klagen. Aber warum sollten wir eigentlich, wenn wir elend sind, nicht klagen dürfen? Aus guten Gründen, die mit dem Zusammenleben der Menschen zu tun haben. Dabei tut es uns gut, Düsteres nicht auszublenden, sondern ihm einen Ausdruck zu verleihen. Dafür haben wir die Musik, den Blues, das Adagio, all die Kantaten, in denen unser Elend beklagt wird. Wir haben auch das Gebet, denn vor Gott dürfen wir von unserem Leid sprechen und auf Hilfe hoffen.

Ich kann mir zwar Menschen vorstellen, die vom Schicksal kaum geprüft werden, aber nicht, dass ihr Leben so begünstigt ist, dass nicht auch sie Zuversicht brauchten. Und um wie viel mehr alle die Männer, Frauen, Kinder, die persönlichen und zeitgeschichtlichen Leiden so ausgeliefert sind, dass Zuversicht über Sein und Nichtsein entscheidet. Falsch. Äussere Bedingungen entscheiden über Leben und Tod, der einzelne Mensch selber darüber, wie er den spärlichen Spielraum wahrnimmt und nutzbar macht, für sich und für andere.

Ich kann diesen Satz nicht denken, ohne auch an meine Mutter zu denken. Die äusseren Bedingungen sind: 1944, Bremen, Bombenalarm. Fast jede Nacht stiegen wir aufs Fahrrad in der Hoffnung, beim Bunker anzukommen, bevor die Tür zugemacht wurde. Dann sassen wir an unserem angestammten Platz im schwachen Licht einer Glühbirne und brauchten jede erreichbare Zuversicht, dass die Bomben, die den Borgward-Werken galten und oft in der Nähe einschlugen, nicht die vielleicht doch verletzliche Betonkonstruktion unseres Bunkers trafen. Darauf hatten wir keinen Einfluss. Nur auf unsere Zuversicht.

«Ich habe meine Zuversicht», heisst unsere Kantate, so finden wir sie in der Literatur und im Internet, aber das ist irreführend. Die Stimme, die in der Kantate zu uns spricht, hat sie nicht einfach, sondern sie hat sie auf den getreuen Gott gerichtet. «Da ruhet meine Hoffnung feste», heisst es.

Und wer von Hoffnung spricht und Zuversicht, spricht immer zugleich auch von Angst und Not. Aber wenn das Elend unerträglich wird und Gott nicht hilft, fällt der Mensch in Verzweiflung und fragt sich, ob das Vertrauen in Gott gerechtfertigt ist.

Eine Frage, die zu allen Zeiten gestellt und beantwortet werden musste. Anderthalb Jahrtausende vor Christus wurde sie in all ihrer Schrecklichkeit abgehandelt im Buch Hiob. Sie kennen es: die Geschichte eines frommen Mannes, dessen Leiden jedes Mass übersteigen und der bittere Tränen vergiesst, ohne Gott seine Treue aufzukündigen. «Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir nicht auch das Böse annehmen?» sagt er. Nicht nur er, auch seine Freunde fragen sich nach dem Warum und kommen zu den unterschiedlichsten Antworte – von der Meinung, Hiob habe noch härtere Strafen verdient, bis zu der, dass Gott die Leiden zulasse, um seinen Charakter zu formen.

Und so zuversichtlich unsere Kantate auch ist, sie kommt nicht darum herum, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Die Bassstimme tut das, mit wunderbar tröstlichen Bildern, und schliesst: «Der Herr verwandelt sich in einen Grausamen, um desto tröstlicher zu scheinen; er will, er kann’s nicht böse meinen. Drum lass ich ihn nicht, er segne mich denn.» Dennoch spricht die Stimme dieser Kantate, aufs Ganze gesehen, doch so, als habe sie ihre Zuversicht. Es geht ihr ja nicht, wie Hengelbrock von anderen Kantaten gesagt hat, darum, das Elend zu beschreiben, sondern um die Freude darüber, schwere Zeiten überstehen zu können und womöglich einen Sinn darin zu finden. Das heisst nichts anderes, als sich aufgehoben zu fühlen. Dank einem liebenden Gott, der es nicht böse meinen kann, wie unsere Eltern es nicht böse meinen können. «Mein Unglück kann er wenden, steht alles in seinen Händen.» Das allerdings können unsere Eltern nicht, all unser Unglück wenden, höchstens in den allerersten Jahren.

Vielleicht kennen Sie die Tuschzeichnung, auf der ein fernöstlicher Mönch hochvergnügt in einer grossen Hand sitzt, die niemandem gehört und doch den köstlichsten Schutz zu bieten scheint. Ein Bild der Zuversicht.

Urvertrauen heisst das bei den Psychologen heute. Etwas, das wir in unseren frühesten Jahren gewinnen. Oder nicht gewinnen, und dann haben wir es im weiteren Leben viel schwerer, Zuversicht zu finden.

Die Frage nach der göttlichen Hilfe in Angst und Not und nach ihrem Ausbleiben stellen sich natürlich nicht nur Menschen, die an den Gott der Juden glauben. Der römische Dichter Lukrez kannte ihn gar nicht. Man muss diesen Dichter nicht kennen, ich spreche nur von ihm, weil ich ihn gerade jetzt im Sommer zum ersten Mal und mit grosser Überraschung gelesen habe.

Ein Buch über alles hat er geschrieben, vom Weltraum bis zur unsichtbaren Welt der Atome oder umgekehrt, und er fasst nicht etwa das gültige Wissen seiner Zeit zusammen, sondern sucht in einer Welt voller widersprüchlicher Vorstellungen ein zusammenhängendes Bild, das sich mit einem klar denkenden Verstand vereinbaren lässt. Darüber hinaus geht es ihm natürlich um die Menschen, die in dieser Welt leben. Ein Aufklärer des ersten vorchristlichen Jahrhunderts. Und ein hinreissender Dichter. Dieser Lukrez hat etwa ein halbes Jahrhundert gelebt, und es war eine Zeit der unaufhörlichen Bürgerkriege, von denen uns heute zumindest die Kämpfe des Spartakus ein Begriff sind. Es war auch eine Zeit entsetzlicher Pestseuchen, und die Frage, wie die Götter das alles zulassen können, ist unabweisbar. Götter waren in jener Epoche unangefochtene Sinnbilder einerseits der Naturgewalten und andererseits des Staatswesens. Lukrez lässt die Götter in ihrer Vollkommenheit gelten, aber wenn seine Zeitgenossen ihnen eine Verantwortung für irdische Leiden und Freuden zuschreiben, hält er das für Aberglauben. Er hält diese Religion sogar für gefährlich, wenn sie den Menschen mit schrecklichen Strafen im Orcus bedroht und so noch mehr Angst verbreitet. Der Mensch sollte nach innerer Ausgeglichenheit streben, sagt er, nach massvollen Freuden und nicht der Gier nach Reichtum und Macht erliegen. Aber weil alles Lebendige ohnehin gefährdet bleibt, sollten wir die uns geschenkte Vernunft wenigstens dafür nutzen, die Gefahren zu bekämpfen, die wir gegen uns selber heraufbeschwören. Ganz ohne die Zuversicht, mit seinen Versen die Menschen zu erreichen und ihre Wahrnehmungsfähigkeit und wohlverstandene Vernunft zu stärken, kann der Dichter diese Verse nicht geschrieben haben, aber ich vermute, dass er sich auch keine allzu grossen Hoffnungen gemacht hat.

Das Buch hat bei den Zeitgenossen wenig Wirkung gehabt, mit etwas Glück aber die Zeiten überdauert, so dass es erst anderthalb tausend Jahre später und dann vor allem in der deutschen Aufklärung die Geister zu beschäftigen und zu begeistern begann.

Aber all die Kriege, die wir seitdem angezettelt haben, hat es nicht verhindert.

Zurück ins zwanzigste Jahrhundert und zu meiner Mutter. Sie hatte schwere Zeiten, und sie hatte ihre Zuversicht. Aber sie hatte sie nicht auf Gott gerichtet. Ihr Leben war gottlos. Ein hartes Wort? Es bedeutet böse, unsittlich, also schlechthin unmoralisch. Aber wie es mit harten Wörtern so geht, sie schleifen sich mit der Zeit ab wie die Steine im Fluss. Vor zweihundertfünfzig Jahren benutzte die ältere Generation dieses Wort schon, um sich über die jüngere zu beklagen, die bekanntlich seit Jahrtausenden unsere Erwartungen enttäuscht. Die gottlose, leichtfertige Jugend, hiess es da.

Und schon um 1800 wurde «gottlos« wie hier in der Schweiz die verächtlichen Wörter «chaibe» und «huere» auch als blosse Verstärkung gebraucht. Für schlechte Eigenschaften und erst recht für gute. Aber indem ein Wort sich so verwenden lässt, beweist es gerade die ganze verächtliche Kraft, die ursprünglich in ihm steckt.

Und so bleibt bis heute, wenn das Wort gottlos für sich allein steht, seine Härte in unserem Bewusstsein.

Aber wenn ich das Leben meiner Mutter gottlos nenne, meine ich natürlich nicht, dass sie ohne Moral, sondern nur, dass sie ohne Gott gelebt hat. Und damit bin ich bei der ursprünglichen Bedeutung, der religiösen.

Auf diesem Feld allerdings benannte das Wort jahrtausendelang ein schweres Vergehen. Und wenn wir heute sagen dürfen, dass wir ohne Gott leben, und keine Angst haben müssen, dafür bestraft zu werden, ist das nicht selbstverständlich. Es ist ja auch noch nicht lange so. Hier bei uns, meine ich. Noch vor fünfzig Jahren wurde es zum Problem, wenn Christen mit verschiedenen Bekenntnissen sich ehelich verbinden wollten. Hier bei uns.

Aber heute bin ich dankbar, in einem Land und unter Menschen leben zu können, wo ich die Freiheit habe, ohne Gott zu leben.

Wenn also meine Mutter keinen Gott hatte, auf den sie ihre Zuversicht bauen konnte, worauf dann?

Sie hatte offenbar ein Urvertrauen, das auch Menschen, die mit Gott leben, nicht immer gewinnen können. Sie muss das von ihren Eltern, den sechs Brüdern und den harten Zeiten gelernt haben. Ausserdem hatte sie als kleines Kind schon einen Krieg erlebt, der sehr anders war als der unsere. Keine Bomben, aber Hunger. Und Angst, denn ihr Vater und die grossen Brüder waren im Feld. Nach vielem Bangen sind sie unversehrt nach Hause gekommen. Soweit man aus einem Krieg unversehrt nach Hause kommen kann. Und wenn wir 1944 im Bunker sassen und die vom Beton nur wenig abgedämpften Geräusche der Zerstörung lieber nicht hören wollten, wenn die Glühbirne ins Flackern kam oder ganz ausging, konnte ich von ihr Zuversicht lernen. Ich habe das, so klein ich war, sogar deutlich begriffen, denn uns gegenüber sass ein kleiner Junge in meinem Alter neben seiner Mutter, die in ihrer Angst ganz und gar die Fassung verlor. Sie zitterte und weinte herzzerreissend. Wie gut ich diese Frau heute verstehe. Damals nicht. Ich war bis ins Innerste erschrocken, obwohl ich wusste, dass es Grund genug gab, Angst zu haben. Oder vielleicht gerade darum. In diesem Augenblick fühlte ich mich zutiefst erleichtert und aufgehoben im kindlichen Gedanken, dass ich nicht jene Mutter hatte, sondern meine.