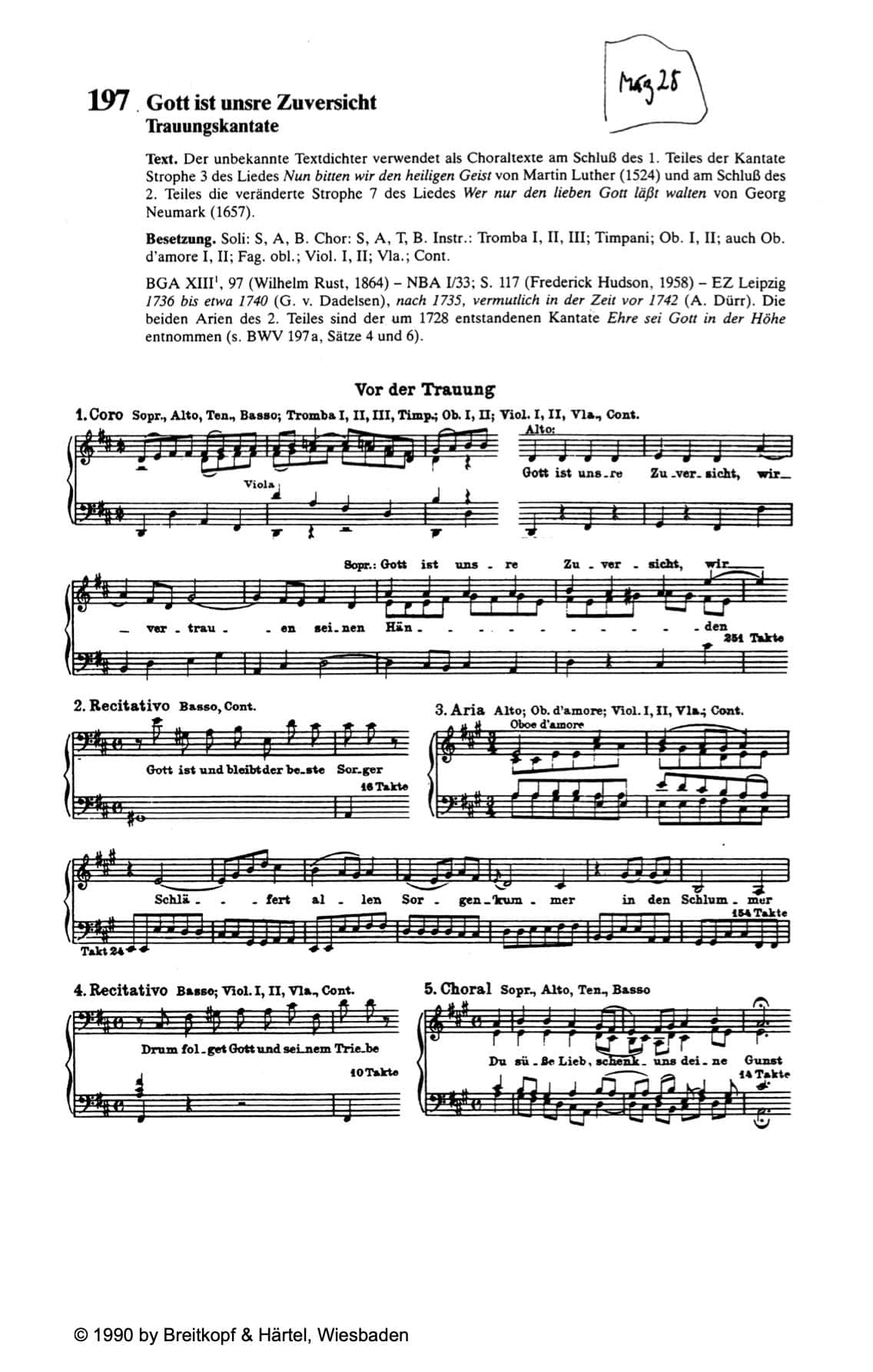

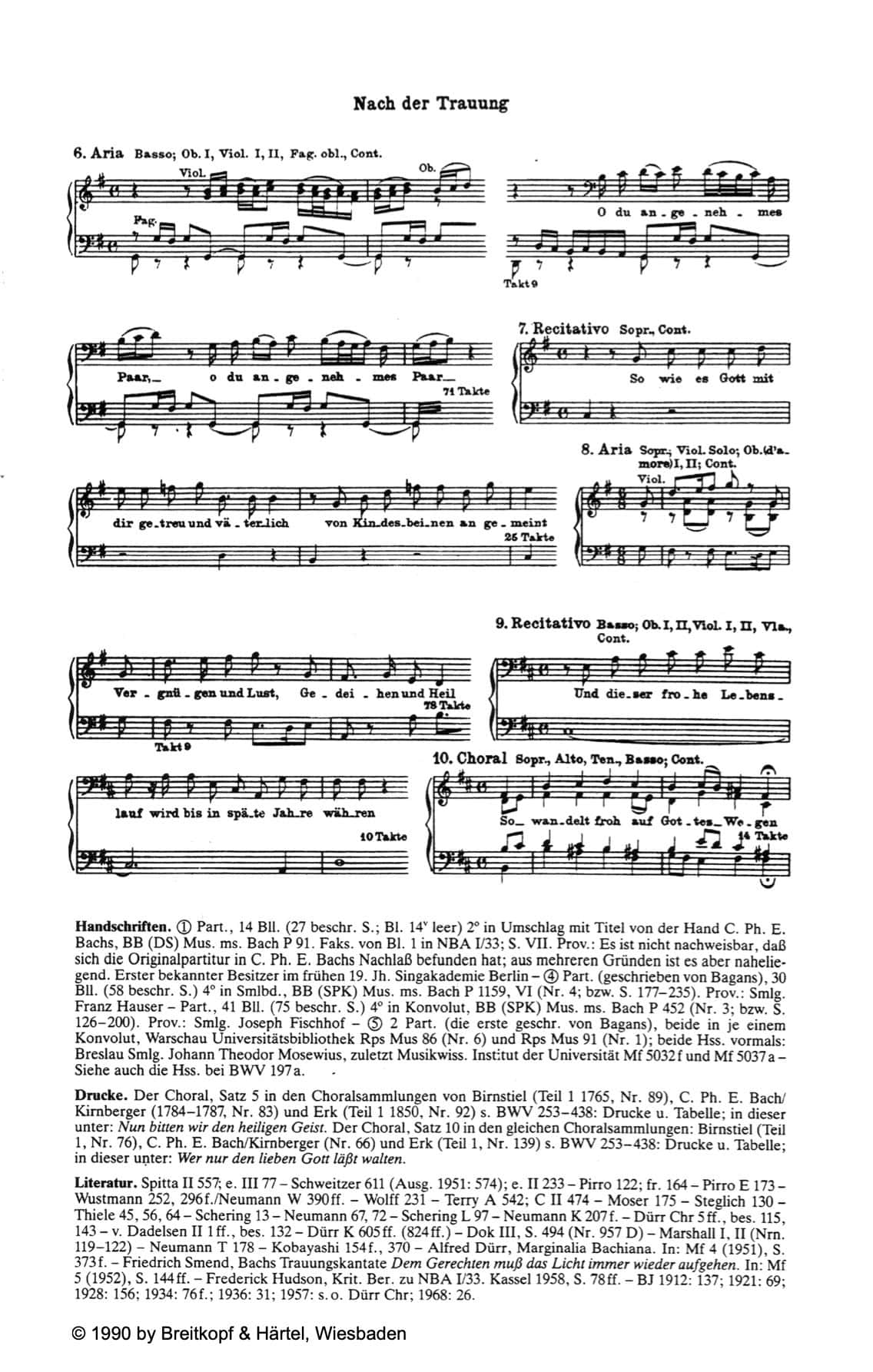

Gott ist unsre Zuversicht

BWV 197 // Trauung

für Sopran, Alt und Bass, Vokalensemble, Trompete I-III, Pauken, Oboe I+II, Oboe d’amore I+II, Streicher und Basso continuo

Der Bach der regulären Gottesdienstmusik ist uns wohlvertraut – die Begegnung mit ausserdienstlichen Auftragswerken wie der Kantate BWV 197 offenbart jedoch noch ganz andere Seiten des Meisters. Die damit gewährte Freiheit der Besetzung und Umsetzung inspirierte Bach zu effektvollen Lösungen und einer kühnen Eleganz der Klangfarben, Rhythmen und Orchesterdynamiken. Man wüsste gern, welchem «angenehmen Paar» der Thomaskantor hier Mitte der 1730er Jahre seine Aufwartung machte; dass Text und Musik ein lebenskundiges Loblied der Ehe singen, macht diese hymnische Kantate noch für unsere bindungsscheue Zeit wertvoll.

Chor

Sopran

Alice Borciani, Katharina Held, Simone Schwark, Gunta Smirnova, Noëmi Tran-Rediger, Baiba Urka

Alt

Nanora Büttiker, Antonia Frey, Stefan Kahle, Alexandra Rawohl, Lisa Weiss

Tenor

Clemens Flämig, Klemens Mölkner, Joël Morand, Nicolas Savoy

Bass

Jean-Christophe Groffe, Fabrice Hayoz, Serafin Heusser, Christian Kotsis, Daniel Pérez

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Andrea Brunner, Patricia Do, Elisabeth Kohler Gomes, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Claire Foltzer, Matthias Jäggi

Violoncello

Martin Zeller, Jakob Valentin Herzog

Violone

Markus Bernhard

Oboe

Philipp Wagner, Josefa Winterfeld

Fagott

Susann Landert

Trompete

Jaroslav Rouček, Karel Mnuk, Pavel Janeček

Pauken

Georg Tausch

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Reflexion

Jonas Grethlein

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

21.03.2025

Aufnahmeort

Trogen (AR) // Evang. Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

Um 1736/1737, Leipzig oder Umland

Textgrundlage

Unbekannter Dichter

(zum Teil Parodie nach BWV 197a und BWV 249a)

Satz 5: «Nun bitten wir den Heiligen Geist»

(M. Luther, 1524), Strophe 3

Satz 10: (untextiert überliefert):

«Wer nur den lieben Gott lässt walten»

(G. Neumark, 1641), vermutlich Strophe 7

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Gott ist unsre Zuversicht,

wir vertrauen seinen Händen.

Wie er unsre Wege führt,

wie er unser Herz regiert,

da ist Segen aller Enden.

1. Chor

Der unbekannte Librettist zitiert im Anfangschor dieser feierlichen Hochzeitskantate Psalm 46, in dem es um Zuversicht, Vertrauen auf Gottes Begleitung und seinen Segen geht. Der mit Trompeten und Pauken, Oboen, Streichern und vierstimmigem Chor besetzte Eingangssatz in ABA-Form ist von ungewöhnlicher Klangpracht und motivischer Opulenz. Auch die plastisch ausgestaltete Fugenexposition und einleuchtende Textdeklamation erweist die meisterliche Dispositionskunst des reifen Bach.

2. Rezitativ – Bass

Gott ist und bleibt der beste Sorger,

er hält am besten Haus.

Er führet unser Tun zuweilen wunderlich,

jedennoch fröhlich aus.

Wohin der Vorsatz nicht gedacht,

was die Vernunft unmöglich macht,

das füget sich.

Er hat das Glück der Kinder, die ihn lieben,

von Jugend an in seine Hand geschrieben.

2. Rezitativ – Bass

Das Bass-Rezitativ handelt in kantabler Tonsprache von der Zuversicht und bestärkt: auch dort, wo Gottes Führung «wunderlich» und der Vernunft unzugänglich sei, ist das Glück jener, die ihn lieben, «von Jugend an» in Gottes Hand geschrieben.

3. Arie — Alt

Schläfert allen Sorgenkummer

in den Schlummer

kindlichen Vertrauens ein.

Gottes Augen, welche wachen,

und die unser Leitstern sein,

werden alles selber machen.

3. Arie — Alt

In der Alt-Arie ein Aufruf, allen «Sorgenkummer» mit kindlichem Gottesvertrauen ruhen zu lassen und Gottes «Augen, welche wachen» – die Vorsehung – zum Leitstern zu nehmen. Während das Versschema aus Satz 7 der Weissenfelser Huldigungskantate BWV 249a übernommen wurde, ist die von einer Oboe d’amore begleitete Arie neu komponiert. Wiegende Taktart und ausgehaltene Liegetöne evozieren einen behüteten Schlummer, dessen idyllischer Ruhe im Mittelteil Gottes unablässiges Wachen entgegengesetzt wird.

4. Rezitativ – Bass

Drum folget Gott und seinem Triebe.

Das ist die rechte Bahn.

Die führet durch Gefahr

auch endlich in das Kanaan,

und durch von ihm geprüfte Liebe,

auch an sein heiliges Altar,

und bindet Herz und Herz zusammen,

Herr! sei du selbst mit diesen Flammen!

4. Rezitativ – Bass

Überraschend ist im ernst gehaltenen Bass-Accompagnato die Rede von Gottes «Triebe», dem man folgen solle. Entsprechend der Exodus-Metaphorik komme die auf der Wüstenwanderung «geprüfte Liebe» endlich in Kanaan «an sein heiliges Altar», wo «Herz und Herz» von Gott zusammengebunden werden!

5. Choral

Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst,

laß uns empfinden der Liebe Brunst,

daß wir uns von Herzen einander lieben,

und in Fried auf einem Sinne bleiben.

Kyrie eleis!

5. Choral

Der erste Teil dieser Hochzeitskantate endet mit der 3. Strophe des Lutherliedes «Nun bitten wir den Heiligen Geist» (1524), einer Bitte um die Empfindung rechter Liebe und um friedliche Verbundenheit.

Zweiter Teil

6. Arie – Bass

O du angenehmes Paar,

dir wird eitel Heil begegnen,

Gott wird dich aus Zion segnen

und dich leiten immerdar,

o du angenehmes Paar!

6. Arie – Bass

In der auf die Trauung folgenden Bass-Arie («post copulationem») wird dem «angenehmen Paar» Gottes Segen und Leitung verheissen. Dass Bach mit dem feinsinnigen Dialog von Fagott und Oboe über gedämpft ausgedünnten Streichern ein Ideal ungestörten ehelichen Miteinanders zeichnen wollte, scheint denkbar – auch wenn die von 1728/29 stammende weihnachtliche Urform dem Krippenkind huldigte.

7. Rezitativ – Sopran

So wie es Gott mit dir

getreu und väterlich

von Kindesbeinen an gemeint,

so will er für und für

dein allerbester Freund

bis an das Ende bleiben.

Und also kannst du sicher gläuben,

er wird dir nie

bei deiner Hände Schweiß und Müh

kein Gutes lassen fehlen.

Wohl dir, dein Glück ist nicht zu zählen.

7. Rezitativ – Sopran

Das Sopran-Rezitativ vertieft bis in ein schwelgerisches Arioso hinein die Verheissung: Gott wolle weiterhin der väterliche, «allerbeste Freund» des Paars sein und «kein Gutes lassen fehlen».

8. Arie – Sopran

Vergnügen und Lust,

Gedeihen und Heil

wird wachsen und stärken und laben.

Das Auge, die Brust

wird ewig sein Teil

an süßer Zufriedenheit haben.

8. Arie – Sopran

In sanft tänzerischen Tönen singt der Sopran von «Vergnügen und Lust, Gedeihen und Heil» – von all dem würden «Brust und Auge» ihren Anteil an «süßer Zufriedenheit» haben! Wie Bach die mit Bass, Oboe d’amore und Continuo besetzte Weihnachtsvorlage («Ich lasse dich nicht» BWV 197a/6) in ein luftiges Kabinettstück für Violine, begleitende Oboen und hochliegenden Sopran verwandelt, ist von strahlender Eleganz und ein Meisterstück seiner musikalischen Werkstatt.

9. Rezitativ – Bass

Und dieser frohe Lebenslauf

wird bis in späte Jahre währen.

Denn Gottes Güte hat kein Ziel,

die schenkt dir viel,

ja mehr, als selbst das Herze kann begehren.

Verlasse dich gewiß darauf.

9. Rezitativ – Bass

Das vom Streicher-Oboen-Tutti begleitete Bass-Rezitativ bekräftigt die Verheissungen für den «frohen Lebenslauf» des Paars, Gottes Güte schenke viel, «ja mehr, als selbst das Herze kann begehren».

10. Choral

So wandelt froh auf Gottes Wegen,

und was ihr tut, das tut getreu!

Verdienet eures Gottes Segen,

denn der ist alle Morgen neu:

denn welcher seine Zuversicht

auf Gott setzt, den verläßt er nicht.

10. Choral

Diese «Brautmesse» schliesst vertrauens- und stimmungsvoll mit G. Neumarks Choral «Wer nur den lieben Gott lässt walten» (1641). Während die Partitur keine Textangabe notiert, kann Strophe 7 als plausible Vermutung gelten.

Jonas Grethlein

«Gott ist unsre Zuversicht, wir vertrauen seinen Händen». So beginnt die Kantate, deren ersten Teil wir gerade gehört haben. Komponiert wurde sie von Bach für eine kirchliche Trauung. Auch wir sind heute in einer Kirche, aber nicht bei einer Hochzeit, sondern bei einem säkularen Konzert. Der Text der Kantate scheint ebenfalls in weiter Ferne zu liegen: Die Zuversicht auf Gott steht in ihrem Zentrum, sie leitet die Kantate nicht nur ein, sondern beschliesst sie auch: «Denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den verlässt er nicht», heisst es am Ende. Die Säkularisierung hat Gott aus der modernen Gesellschaft nicht gänzlich verbannt, aber zu einer weltanschaulichen Option neben anderen gemacht: Manche glauben an Gott, andere nicht, wiederum andere wollen sich nicht darauf festlegen, ob es ihn gibt.

Auch für Zuversicht scheint in unserer Zeit kein Platz zu sein. Die Eindringlichkeit, mit der Politiker und Psychologen an uns appellieren, doch mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen, bezeugt, wie schwer es uns fällt, zuversichtlich zu sein. Der Konflikt im Nahen Osten ist eskaliert, der Krieg in der Ukraine geht weiter, die Wirtschaft kommt nicht in Schwung, viele beobachten eine Polarisierung der Gesellschaft und sind beunruhigt über den Erfolg populistischer Politiker. Über allem liegt wie eine dunkle Wolke der Klimawandel. Zuversicht richtet sich auf die Zukunft – doch wie soll sie sich einstellen, wenn diese Zukunft bedroht scheint, wenn wir nicht wissen, in welchem Zustand wir die Erde unseren Kindern und Enkeln hinterlassen?

Sollen wir uns also ganz auf die Musik, die Instrumente und den Klang der Stimmen konzentrieren und das, was sie singen, ignorieren? Bewegt uns die Kantate nur ästhetisch, ohne uns noch etwas sagen zu können? Dem muss ich schon ex officio widersprechen – ist es doch meine Aufgabe, Ihnen vor dem zweiten Teil der Kantate ein paar Gedanken mitzugeben. Dem will ich aber auch widersprechen, denn obschon uns die Kantate in ihrem Weltbild und ihrer Stimmung fremd zu sein scheint, bietet sie Bilder und Begriffe, die uns zum Nachdenken anregen können, auch und vielleicht gerade heute.

Beginnen wir mit dem, was der Zuversicht entgegengestellt und uns in der Polykrise der Gegenwart unmittelbar zugänglich ist. In der ersten Arie singt die Altstimme, heute der Countertenor Alex Potter, über Gott: «Schläfert allen Sorgenkummer / in den Schlummer / kindlichen Vertrauens ein». Ein schönes Bild: Ein Kind schläft ein, die Atemzüge verlangsamen sich und werden regelmässig; die Augenlider flattern noch ein paar Mal, bevor sie sich endgültig senken; im Vertrauen auf seine Eltern fühlt das Kind sich geborgen und lässt sich in den Schlaf fallen. Mit ihm schlafen auch Kummer und Sorgen ein.

Bekümmert uns das, was in der Vergangenheit schlecht gelaufen ist, so richten sich die Sorgen wie die Zuversicht auf die Zukunft. Den Platz der Sorge in unserem Leben begründet eine antike Legende, die sich in einer Fabelsammlung aus der Kaiserzeit findet: Als einst die Sorge, lesen wir dort, über einen Fluss ging, sah sie das tonhaltige Erdreich. Sie nahm ein Stück davon und begann es zu formen. Während sie darüber nachdachte, was sie geschaffen hatte, trat der Göttervater Jupiter hinzu. Die Sorge bat ihn darum, ihrer Tonfigur Geist zu verleihen. Jupiter gewährte ihr den Wunsch. Als die Sorge aber dem Gebilde ihren Namen geben wollte, verwehrte Jupiter ihr diesen Wunsch – das Wesen müsse seinen Namen tragen. Während die Sorge und Jupiter über den Namen stritten, erhob sich auch die Erde und verlangte, das Gebilde müsse nach ihr benannt werden. Schliesslich stamme der Ton von ihr.

Die Streitenden konnten sich nicht einigen und nahmen Saturn zum Richter. Dieser sprach folgendes Urteil: «Du, Jupiter, weil du den Geist gegeben hast, sollst bei seinem Tod den Geist, du Erde, weil du den Körper geschenkt hast, sollst den Körper empfangen. Weil aber die Sorge dieses Wesen zuerst gebildet hat, so möge, solange es lebt, die Sorge es besitzen. Was den Namen betrifft, so heisse das Wesen ‹homo›, Mensch, weil es aus Erde, ‹humus›, gemacht ist.»

Man muss nicht Altphilologe sein, um dieser Geschichte zu begegnen. Sie findet sich auch bei Martin Heidegger. In Sein und Zeit gibt er die Fabel wieder als eine frühe, dichterische Reflexion über die Sorge als zeitliche Grundstruktur des Daseins. Heidegger erkennt die Bedeutung der Zukunft für das menschliche Dasein: Anders als Tiere sind Menschen zur Zukunft offen, sie sind nicht durch den Instinkt bestimmt, sondern können und müssen sich in die Zukunft entwerfen. Aber Heidegger bestimmt diese Offenheit einseitig als Sorge. Neben dem besorgten Blick auf das, was kommt, steht jedoch die Hoffnung, die von der Zukunft etwas Gutes erwartet. Intensiviert sich die Hoffnung zu einer Gewissheit, dann wird sie zur Zuversicht.

Unsere Kantate setzt bei dieser zeitlichen Offenheit des Menschen an und benennt beide Seiten. Aber im Vertrauen auf Gott stellt Bach die Zuversicht in den Vordergrund und lässt sie die Sorge zur Ruhe bringen, ja, in einen Schlummer versetzen. Die Sorge wird als Fürsorge Gott übertragen. So verkündet der Bass, heute Dominik Wörner, am Anfang seines ersten Rezitativs: «Gott ist und bleibt der beste Sorger, / er hält am besten Haus.» Wieder ein aussagekräftiges Bild: die Welt als Haus Gottes, Gottes Sorge um den Menschen als Haushaltung.

Im Griechischen heisst Haushaltung oikonomia, im Lateinischen oeconomia. Vom antiken Begriff leitet sich unsere Ökonomie ab, sie ist aber nicht deckungsgleich mit ihm. Oeconomia bezeichnet neben den wirtschaftlichen auch die religiösen, sozialen und rechtlichen Dimensionen des Haushaltens. Zusammen mit der materiellen Versorgung geht es um die rituelle Verehrung der Götter, das Verhältnis des Patrons zu seiner Frau und Kindern sowie den Umgang mit den Sklaven und Angestellten.

Oeconomia ist ein sehr breiter Begriff, die antiken Literaturkritiker verwenden ihn etwa für das Arrangement der Ereignisse in einer Erzählung, für den Plot. Die frühen christlichen Autoren wiederum sprechen von Gottes Heilsplan als Ökonomie. Die Geschichte der Welt ist ein Haushalt, den Gott bestens verwaltet. Genauso wie ein Gutsbesitzer sich um alles sorgt, um seine Felder und Tiere ebenso wie um seine Familie und Arbeiter, hat auch Gott seine Schöpfung so eingerichtet, dass alle Lebewesen ihren Platz haben. Deswegen können die Menschen mit Zuversicht in die Zukunft sehen, nicht nur auf ihr weiteres Leben im Diesseits, sondern auch auf das Jenseits, in dem die Auferstehung auf sie wartet. Wenn Bach schreibt «Gott ist und bleibt der beste Sorger, / er hält am besten Haus», dann meint er diese christliche Heilsökonomie.

Ökonomie ist auch in unserer Welt wichtig, allerdings ohne die Dimension des Jenseits. Auf der einen Seite beherrscht das Auf und Ab der Wirtschaft unsere Schlagzeilen. «It’s the economy, stupid», sagte Bill Clinton 1992 und gewann mit diesem Slogan die US-amerikanische Präsidentschaftswahl. Nur selten gelingt es Präsidenten und Parteien in den westlichen Demokratien, an der Macht zu bleiben, wenn die Wirtschaft nicht läuft. Unter einer lahmenden Konjunktur leidet auch der Kulturbetrieb – irgendwie müssen Konzerte und Theateraufführungen, Ausstellungen und Lesungen finanziert werden.

Die Ökonomie ist aber noch in anderer Weise Gegenstand der Sorge. Der Klimawandel ist im Wesentlichen das Produkt des tief in unsere Wirtschaft eingelassenen Wachstumsstrebens. Anschaulich wird diese Dynamik im Kurs des Aktienmarktes. Die Kurve des DAX mag kurzfristig einbrechen, etwa während der Corona-Pandemie, aber sie führt unaufhaltsam von links unten nach rechts oben. Doch nicht nur die Produktion und das Bruttosozialprodukt, auch der Ausstoss von Schadstoffen steigt. Bereits 1972 mahnte der Club of Rome die Grenzen des Wachstums an und stellte die Diagnose, dass eine Fortsetzung unseres Wirtschaftens den Planeten in den Abgrund führe. Technikaffine Politiker vertrauen auf neue Technologien, die den Ressourcenverbrauch der Wirtschaft senken sollen, ohne ihr Wachstum zu bremsen. Aktivisten sind skeptisch – sie meinen, nur ein Ende des Wirtschaftswachstums könne das Gleichgewicht auf der Erde retten.

Auch unsere Kantate spricht von Wachstum. Die Sopranistin Miriam Feuersinger beginnt ihre Arie mit der Verheissung: «Vergnügen und Lust, / Gedeihen und Heil / wird wachsen und stärken und laben.» Davor hat sie im Rezitativ festgestellt: «Dein Glück ist nicht zu zählen», und im abschliessenden Rezitativ verspricht der Bass: «Denn Gottes Güte hat kein Ziel, / die schenkt dir viel, / ja mehr, als selbst das Herze kann begehren. / Verlasse dich gewiß darauf.» In Bachs Heilsökonomie ist grenzenloses Wachstum das Versprechen von Gottes Gnade, in der modernen Ökonomie ist es zu einer Bedrohung für den Menschen und die Erde geworden.

Gott erscheint in der Kantate nicht nur als nachhaltiger Ökonom, sondern auch als Vater und die Menschen als seine Kinder. Ihr Vertrauen zu ihm ist kindlich, das haben wir bereits gehört. Im Rezitativ des Soprans heisst es ausserdem: «So wie es Gott mit dir / getreu und väterlich / von Kindesbeinen an gemeint, / so will er für und für / dein allerbester Freund / bis an das Ende bleiben.» Im nächsten Satz verheisst der Sopran dem Menschen Gutes «bei deiner Hände Schweiß und Müh’».

Mit Hannah Arendt können wir dieses Bild von Gottes arbeitsamen Kindern in eine säkulare Sprache übersetzen. Bestimmt Heidegger das Dasein durch das Sein zum Tode, so richtet Arendt den Blick auf die Geburt. Wir Menschen, so ihre These, sind grundlegend geprägt durch unsere «Gebürtlichkeit». Im Geborenwerden ist die Möglichkeit des Neubeginns begründet. So wie ein Kind ins Leben tritt, können wir immer wieder einen Anfang setzen, neu ansetzen.

Das menschliche Tätigsein wird auch im abschliessenden Choral unserer Kantate betont: «So wandelt froh auf Gottes Wegen, / und was ihr tut, das tut getreu! / Verdienet eures Gottes Segen, / denn der ist alle Morgen neu; / denn welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den verläßt er nicht.» Wie sehr Bach hier das Tun des Menschen betont, zeigt der Vergleich mit der Vorlage, bei der er sich grosszügig bedient, dem Kirchenlied «Wer nur den lieben Gott läßt walten». Dort heisst es «Und trau des Himmels reichem Segen / So wird Er bey dir werden neu», in unserer Kantate dagegen: «Verdienet eures Gottes Segen, / denn der ist alle Morgen neu». Bach steuert hier auf Konfrontationskurs mit der protestantischen Rechtfertigungslehre, nach welcher der Mensch nur durch Gottes Gnade, nicht jedoch aus eigenem Tun gerecht werden kann.

Doch lassen wir die Theologie beiseite. Zuversicht, das ist eine Botschaft unserer Kantate, ist keine passive Haltung. Selbst wenn sie sich auf Gott richtet, ist sie eng mit menschlicher Aktivität verbunden. Zuversicht gibt die Kraft dazu, «alle Morgen» neu anzufangen. Zugleich wird die Zuversicht im Tätigsein gestärkt. Wer sein eigenes Handeln als wirksam erfährt, fasst Vertrauen. Unsere Kantate benennt die Grenzen des Menschen – ob seine Werke Früchte tragen, liegt nicht in seiner Hand –, aber sie betont die Emsigkeit seines Tuns.

So anders der Rahmen der ursprünglichen Aufführung und so fern Bachs Gedankenwelt uns auch sein mag, wir müssen, wir dürfen den Text nicht ausblenden, wenn wir die Musik hören. Wie auch immer wir der Aufführung folgen, ob als Christen oder Juden, als Muslime oder Buddhisten, als Atheisten oder Agnostiker, sie führt uns mit Zuversicht und Sorge in ein grundlegendes Spannungsfeld unseres Lebens. Vor allem aber findet diese Meditation Ausdruck im Klang der Instrumente und der Stimmen der Sänger. Bach lässt uns nicht nur über Zuversicht sinnieren – gerade im zweiten Teil, den wir nun hören werden, lässt er sie uns mit seiner Musik auch fühlen, gerade in einer Zeit der Krise.