O Ewigkeit, du Donnerwort

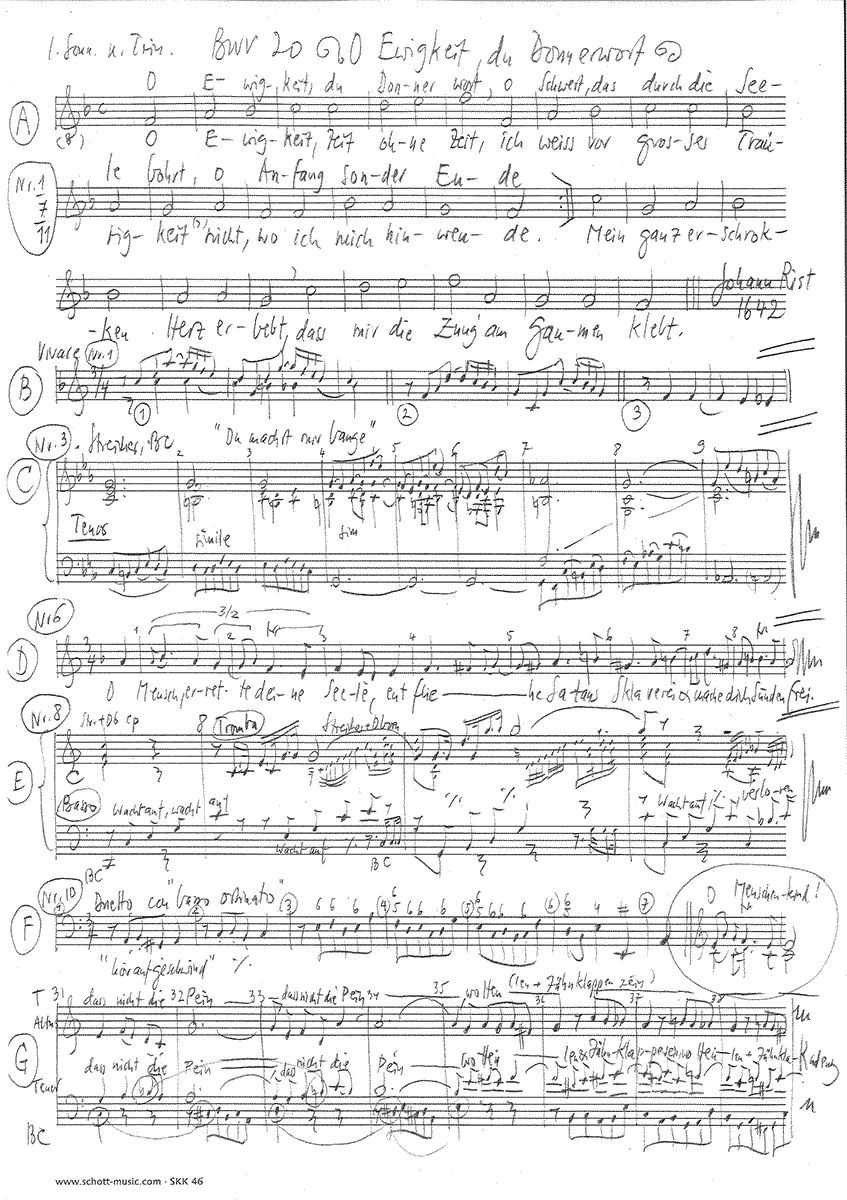

BWV 020 // zum 1. Sonntag nach Trinitatis

für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Oboe I-III, Tromba da Tirarsi, Tromba, Fagott, Streicher und Basso Continuo

Die Kantate BWV 20 entstand zum ersten Sonntag nach Trinitatis 1724, mit dem Bach seinen zweiten Leipziger Jahrgang begann. Zugrunde liegt das Lied Johann Rists (1642), das die im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus (Lk 16) angesprochene ewige Verdammnis interpretiert. Bachs Vertonung geriet zu einer echten «Schreckensmusik», die die Hörer mit der fürchterlichen Erkenntnis der göttlichen Strafe in Ewigkeit fortlaufend «terrorisiert» und drastisch zu Umkehr und Weltabsage auffordert.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Olivia Fündeling, Guro Hjemli, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Alexa Vogel

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Francisca Näf, Damaris Rickhaus, Lea Scherer

Tenor

Marcel Fässler, Manuel Gerber, Nicolas Savoy, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, Tobias Wicky, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Elisabeth Kohler, Olivia Schenkel, Fanny Tschanz, Anita Zeller

Viola

Susanna Hefti, Matthias Jäggi, Martina Zimmermann

Violoncello

Maya Amrein, Hristo Kouzmanov

Violone

Markus Bernhard

Oboe

Kerstin Kramp, Ingo Müller, Shai Kribus

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs

Zugtrompete

Patrick Henrichs

Orgel

Nicola Cumer

Cembalo

Thomas Leininger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Sibylle Lewitscharoff

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

27.06.2014

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 7, 11

Johann Rist (1642)

Textdichter Nr. 2-6, 8-10

unbekannter Bearbeiter

Erste Aufführung

1. Sonntag nach Trinitatis,

11. Juni 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die für den Choraljahrgang konstitutive Idee, den Gehalt des Liedes bereits im Orchestervorspiel anklingen zu lassen, ist im Eingangschor paradigmatisch verwirklicht worden. Bach hat dafür zwei komplementäre Ebenen entworfen: Zum einen die zunächst den Streichern anvertrauten Insignien der französischen Ouvertüre, die mit scharfen Punktierungen und rasanten Läufen den Auftritt des himmlischen Herrschers und die Angst vor dem Gericht – jenes «durch die Seele bohrende Schwert» – illustrieren. Dazu tritt eine anfangs im Oboenchor angesiedelte zweite Schicht, die mit langen Liegenoten und bedächtigen Fortschreitungen der «Ewigkeit» Ausdruck verleiht. Bach hat damit neben dem szenischen Realismus des «Donnerwortes» auch den Textsinn der «ewigen Dauer» in Musik gesetzt. Dass beide Ebenen durch permanenten Austausch zwischen den Instrumentengruppen nahezu durchgängig präsent sind, macht deutlich, dass der fehlbare Mensch zwischen diesen Polen seiner Existenz fast zerrissen wird und die Dimension der «Ewigkeit» als Drohung und Verheissung stets gegenwärtig bleibt.

In diesen Orchestersatz baut Bach zeilenweise den Choral ein, wobei die Sopranmelodie von einer Zugtrompete unterstützt wird. Wenn dann im Mittelteil ohne Rücksicht auf den Trauertext und die harmonischen Härten der beschwingte Dreiertakt der höfischen Ouvertüre durchläuft, scheint der Mensch vom Gewicht einer strafenden Macht fortgerissen zu werden, die seine Vorstellungskraft ebenso übersteigt, wie die Komplexität der Fuge im flüssigen Tonfall fast untergeht. Nach einem unerwarteten Klangstau geht der Satz in gegenläufige Exklamationen von Streichern und Holzbläsern über, die als Ausdruck jähen Entsetzens zu verstehen sind. Angesichts der körperlich erfahrenen Verzweiflung («Mein ganz erschrocknes Herz erbebt, daß mir die Zung am Gaumen klebt») ist jegliche Dimension der Ruhe und des Trostes aus der Musik verschwunden – hat je einem F-Dur-Ouvertürenschluss eine derart niederschmetternde Härte innegewohnt?

Doch verschärfen das erste Rezitativ und die Tenorarie «Ewigkeit, du machst mir bange» die Botschaft immerwährender Verdammnis weiter, wobei das Arienritornell das liegende «Ewigkeitsmotiv» der Ouvertüre aufgreift, während kleinschrittige Bewegungen die zitternde «Bangigkeit» nachzeichnen. Im B-Teil lässt Bach dann mit barocker Figurenfreude die «auf ewig brennenden Flammen» der Hölle anklingen, die allerdings nicht vom Orchester aus über dem Solisten zusammenschlagen, sondern von diesem allein in einer monströsen Koloratur durchlebt werden. Bach evoziert somit nicht allein das Gericht am Ende der Zeiten, sondern zugleich den seelischen Vorgang seiner letztlich heilsamen Imagination.

Während das Bassrezitativ mit nimmermüder Wortgewalt Zeit und Unendlichkeit gegenüberstellt, rechtfertigt die Bassarie die selbst verschuldete Pein zwar in tänzerischem Tonfall, jedoch mit dogmatisch-knöcherner Schrifttreue: Gott ist selbst dann «gerecht in seinen Werken», wenn er «auf kurze Sünden dieser Welt […] so lange Pein bestellt». Obwohl die Altarie «O Mensch, errette deine Seele!» dazu aufruft, der «Sklaverei Satans» zu «entfliehen», gelingt es der Singstimme kaum, sich dem zähen Sarabandenduktus der Streicher zu entziehen. Entsprechend lässt die Choralstrophe wenig Spielraum für hoffende Selbsttäuschung: «Solang ein Gott im Himmel lebt / und über alle Wolken schwebt / wird solche Marter währen.»

Der auf eine gewiss «erschröckliche» Predigt folgende zweite Kantatenteil greift diesen Tonfall auf, wobei die trompetenglänzende Bassarie sich als Mahnung wider den «Sündenschlaf» profiliert. Listet das Rezitativ «Verlaß, o Mensch, die Wollust dieser Welt» unter Androhung des jederzeit möglichen Todes nochmals die verderblichen Sünden auf, scheinen Alt und Tenor in ihrem nur von lapidaren Continuoformeln begleiteten Duett die rettende Einsicht der Weltkinder regelrecht zu erflehen. Der Rückgriff auf das Gleichnis vom reichen (Jeder-)Mann, die Vertonung des Wortes «Qual» im schmerzhaften Auseinandertreten der Singstimmen und nicht zuletzt der Schlusschoral zeigen jedoch, dass die gewalttätige Strafdrohung in aller Liebe stets präsent bleibt. Die abrupte Wendung der letzten Choralzeilen «Nimm du mich, wenn es dir gefällt, Herr Jesu, in dein Freudenzelt!» weist vor diesem Hintergrund Züge der resignierenden Einsicht auf, dass Traurigkeit, Leid und Seelenangst auf dieser Welt nie enden werden und vom Menschen allein nicht aufzuheben sind.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Diese Choralkantate eines unbekannten Textverfassers bezieht sich auf die Lesung aus dem 16. Kapitel des Lukasevangeliums, dem Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Es liegt ihr das Lied «O Ewigkeit, du Donnerwort» von Johann Rist zugrunde, von dem der Bearbeiter drei Strophen wörtlich übernahm und neun Strophen zu Rezitativen und Arien umarbeitete. Mit dieser ausgedehnten Komposition eröffnete Bach sein großes Projekt des Choral-Jahrgangs von 1724/25, innerhalb dessen er die Figuralmusik jedes Sonn- und Festtag als Vertonung und Auslegung eines dazu passenden Kirchenliedes anlegte.

Erster Teil

1. Chor

O Ewigkeit, du Donnerwort,

o Schwert, das durch die Seele bohrt,

o Anfang sonder Ende!

O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,

ich weiss vor grosser Traurigkeit

nicht, wo ich mich hinwende.

Mein ganz erschrocken Herz erbebt,

dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Erster Teil

1. Chor

Als Eingangschor erklingt die erste Strophe von Rists Lied, wie geschaffen für die Hinführung zum Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Bach eröffnet seinen zweiten Leipziger (Choral-)Jahrgang mit einem grossangelegten Ouvertürensatz, in dessen drei Teile er die acht Choralzeilen auf geniale Weise einarbeitete. Die doppelte Semantik der «Ewigkeit» als Strafdrohung und ewige Dauer hat Bach im Orchestersatz des Beginn in Liegetönen der Oboen und grollenden Gesten der Streicher eingefangen. Dass beide Dimensionen zusammen gehören, wird im konstanten Austausch der Motive immer wieder hörbar – bis hin zum schauerlichen Naturalismus des Satzendes mit seinem orientierungslosen «Beben» und dem bewegenden «Festkleben» der Zunge im Einklang aller Stimmen.

2. Rezitativ (Tenor)

Kein Unglück ist in aller Welt zu finden,

das ewig dauernd sei:

Es muss doch endlich mit der Zeit einmal verschwinden.

Ach! aber ach! die Pein der Ewigkeit hat nur kein Ziel;

sie treibet fort und fort ihr Marterspiel,

ja, wie selbst Jesus spricht,

aus ihr ist kein Erlösung nicht.

2. Rezitativ

In diesem Rezitativ ist die zweite Liedstrophe unter Verwendung einiger wörtlich übernommener Zeilen umgedichtet. Kein Unglück in der Welt dauert ewig. Aber es gibt nach Matthäus 25,46 ein ewiges Leben oder eine ewige Strafe.

3. Arie (Tenor)

Ewigkeit, du machst mir bange,

ewig, ewig ist zu lange!

Ach, hier gilt fürwahr kein Scherz.

Flammen, die auf ewig brennen,

ist kein Feuer gleich zu nennen;

es erschrickt und bebt mein Herz,

wenn ich diese Pein bedenke

und den Sinn zur Höllen lenke.

3. Arie

Die ersten drei Zeilen sind wörtlich der dritten Liedstrophe entnommen. Nur mit Schrecken kann man an das Schicksal des reichen Mannes denken, der im Totenreich von Qualen gepeinigt wird. Wie in der ganzen Kantate wird auch hier die «Ewigkeit» mit quälend langen Haltetönen eingefangen, während die «Bangigkeit» angesichts der unüberhörbar «brennenden Flammen» des Höllenfeuers sich in gepressten Seufzern äussert, die die Motivik des Satzes allenthalben durchziehen.

4. Rezitativ (Bass)

Gesetzt, es dau’rte der Verdammten Qual

so viele Jahr, als an der Zahl

auf Erden Gras, am Himmel Sterne wären;

gesetzt, es sei die Pein so weit hinaus gestellt,

als Menschen in der Welt

von Anbeginn gewesen,

so wäre doch zuletzt

derselben Ziel und Maß gesetzt:

Sie müsste doch einmal aufhören.

Nun aber, wenn du die Gefahr,

Verdammter! tausend Millionen Jahr

mit allen Teufeln ausgestanden,

so ist doch nie der Schluss vorhanden;

die Zeit, so niemand zählen kann,

fängt jeden Augenblick

zu deiner Seelen ewgem Ungelück

sich stets von neuem an.

4. Rezitativ

Das Rezitativ ist aus den Liedstrophen 5 bis 7 geschöpft und meditiert: Jahrmillionen können wir uns vorstellen, die Ewigkeit nicht.

5. Arie (Bass)

Gott ist gerecht in seinen Werken:

Auf kurze Sünden dieser Welt

hat er so lange Pein bestellt;

ach wollte doch die Welt dies merken!

Kurz ist die Zeit, der Tod geschwind,

bedenke dies, o Menschenkind!

5. Arie

Diese Arie fasst die neunte Liedstrophe zusammen. Möchte doch der Mensch bedenken, dass er angesichts des gerechten Gottes ein Sünder ist und bald vom Tod ereilt werden kann. Die nicht nur von heute aus schwer erträgliche Textaussage eines ungerührt zum Gericht schreitenden Gottes begleitet Bach mit dem grellen Klang dreier obligater Oboen, deren zustimmendes Nicken erst im Mittelteil einem sanften Werben um die Achtsamkeit des «Menschenkindes» Platz macht.

6. Arie (Altus)

O Mensch, errette deine Seele,

entfliehe Satans Sklaverei

und mache dich von Sünden frei,

damit in jener Schwefelhöhle

der Tod, so die Verdammten plagt,

nicht deine Seele ewig nagt.

O Mensch, errette deine Seele!

6. Arie

Die Mahnung aus Worten der Strophe 10 erinnert an den Ruf der himmlischen Boten an Lot, eilends dem sündigen Sodom zu entfliehen: «Rette dich! Es gilt dein Leben!» (Genesis 19,17). Der dichte Streichersatz und die über die Taktgrenzen hinweg immer wieder festgehaltene Singstimme verdeutlichen, wie schwer es ist, der «Sklaverei» der weltlichen Verlockungen zu entkommen.

7. Choral

Solang ein Gott im Himmel lebt

und über alle Wolken schwebt,

wird solche Marter währen:

Es wird sie plagen Kält und Hitz,

Angst, Hunger, Schrecken, Feu‘r und Blitz

und sie doch nicht verzehren.

Denn wird sich enden diese Pein,

wenn Gott nicht mehr wird ewig sein.

7. Choral

Die wörtlich übernommene elfte Strophe singt von der christlichen Existenz: Noch haben die Christen allerlei Leiden zu ertragen, jedoch «als Sterbende, und siehe, wir leben» (2. Korinther 6, 9). Enden wird diese Pein, wenn Gott nicht mehr ewig «im Himmel lebt», sondern bei den Menschen wohnen wird (Offenbarung 21, 3).

Zweiter Teil

8. Arie (Bass)

Wacht auf, wacht auf, verlornen Schafe,

ermuntert euch vom Sündenschlafe

und bessert euer Leben bald!

Wacht auf, eh die Posaune schallt,

die euch mit Schrecken aus der Gruft

zum Richter aller Welt vor das Gerichte ruft!

Zweiter Teil

8. Arie

Aus Strophe 13 ist der Aufruf geschöpft, aufzuwachen, bevor die Posaune zum jüngsten Gericht ruft. Bach hat dafür eine fulminante Gerichtsmusik geschrieben, deren herrischen Gesten und wuchtigen Fanfarenklängen man sich kaum entziehen kann.

9. Rezitativ (Altus)

Verlass, o Mensch, die Wollust dieser Welt,

Pracht, Hoffahrt, Reichtum, Ehr und Geld;

bedenke doch

in dieser Zeit annoch,

da dir der Baum des Lebens grünet,

was dir zu deinem Friede dienet!

Vielleicht ist dies der letzte Tag,

kein Mensch weiss, wenn er sterben mag.

Wie leicht, wie bald

ist mancher tot und kalt!

Man kann noch diese Nacht

den Sarg vor deine Türe bringen.

Drum sei vor allen Dingen

auf deiner Seelen Heil bedacht!

9. Rezitativ

Das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus sowie dasjenige vom reichen Kornbauern, das hier anklingt (Lukas 12, 20), sind Mahnung genug, nicht auf Reichtum und Ehre, sondern auf «deiner Seelen Heil bedacht» zu sein. Zu den Worten «Hoffart, Reichtum, Ehr und Geld» schreibt Bach eine zackig punktierte Continuolinie, die auf den eröffnenden Ouvertürensatz zurückgreift, dessen höfisches Gepränge nunmehr eindeutig als weltverfallene Überhebung angeprangert wird.

10. Arie (Duett Altus, Tenor)

O Menschenkind,

hör auf geschwind,

die Sünd und Welt zu lieben,

dass nicht die Pein,

wo Heulen und Zähnklappen sein,

dich ewig mag betrüben!

Ach spiegle dich am reichen Mann,

der in der Qual

auch nicht einmal

ein Tröpflein Wasser haben kann!

10. Arie

Mit Worten aus der 15. Strophe und dem 1. Johannesbrief 2, 15 wird nochmals gemahnt, nicht «die Sünd und Welt zu lieben», sondern sich das Schicksal des reichen Mannes in seiner Qual vor Augen zu halten. Allen orchestralen Schmucks entkleidet, wenden sich die Singstimmen in diesem eindringlichen Triosatz ganz direkt an Herz und Verstand der «Menschenkinder», um sie vom Sinn und Nutzen einer ewigkeitsbezogenen Lebensperspektive und damit von der Nichtigkeit aller irdischen Güter zu überzeugen.

11. Choral

O Ewigkeit, du Donnerwort,

o Schwert, das durch die Seele bohrt,

o Anfang sonder Ende!

O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,

ich weiß vor grosser Traurigkeit

nicht, wo ich mich hinwende.

Nimm du mich, wenn es dir gefällt,

Herr Jesu, in dein Freudenzelt!

11. Choral

Der Schlusschor wiederholt die erste Strophe, aber mit einem tröstlichen Ausblick auf das «Freudenzelt Jesu» in den zwei neuen Schlusszeilen.

Sibylle Lewitscharoff

Keine Zeit für Erlösung?

Der Text der Kantate «O Ewigkeit, du Donnerwort» radikalisiert die Möglichkeit göttlicher Strafe und spricht vom Schrecklichsten: Die Qualen des sündigen Menschen können unendlich sein. Das Mysterium der Erlösung scheint weit entfernt, denn die Frage nach dem Jenseits bleibt unbeantwortet und gerät, ins Hier und Heute übersetzt, zur Gewissensfrage. Bachs Musik allerdings unterläuft das Schreckensszenario und bietet jene Versöhnung an, mit der sich das Wort so schwer tut.

Ein ungeheuerlicher Text! Kaum versöhnlich, er hat absolut nichts davon, was heutige Pfarrer und Priester von ihren Kanzeln her verkünden, nein, vielmehr eher nicht verkünden, sondern als schwächliche Gutnachricht mehr oder weniger salopp unter die Leute streuen.

Hier ist das Gewicht der Verzweiflung, die Angst vor der grossen Abrechnung stark. Aber nicht nur das, vielleicht ist die Angst darüber noch grösser, die Abrechnung und auch die vielleicht mögliche Erlösung könnten bis in alle Ewigkeit hinausgezögert wer den. Ein zutiefst unheimlicher Gedanke, fürwahr.

Das Zeitmass, das hier in den Blick genommen wird, kann vom Menschen nicht recht erfasst werden. Gesetzt, es dauerte die Qual der Verdammten länger als die durch Jahrtausende hindurch ins Auge gefasste Erdenzeit. Beben und Erschrecken wären dann allerdings auch dahin, denn so unaufhörlich lange kann keine menschliche Seele, in welchem Zustand sie sich nach dem Tod auch immer befinden mag, erschrecken und erbeben. Die beschworenen «Tausend Millionen Jahr» sind hier nichts. Flugfähige Höllenzeit, die zugleich den Stempel des Immerwährenden trägt. Schrecklich, schrecklich, wenn es für die Qualen keinen Schluss geben soll, keine Hoffnung darunter glimmen kann, dass es damit einmal ein Ende haben wird.

Es ist natürlich ein Schrecktext, eine Schreckkantate. Sie soll den sündigen Menschen zur Umkehr bewegen angesichts der schier unendlichen Strafe, die da im Hintergrund auf den Sünder wartet. Denn kurz ist die Sünde, kurz das Leben des Sünders, um so länger ist die auferlegte Pein dafür hernach.

Aus der Ewigkeit naht die Erlösung jedenfalls nicht, im Gegenteil, sie ist die furchtbar gestreckte Zeit, in der sich kein vertrauensvoll gehobener Seinszustand herstellen lässt, nichts Paradiesähnliches, nichts, was auch nur in die Nähe des Himmlischen Jerusalem gelangen könnte.

Und inmitten des Chorals gibt es da so eine kleine irrwitzige Stelle, an der ein Gedanke aufblitzt, der eigentlich an Blasphemie grenzt, heisst es da doch über die Höllenbewohner:

«Es wird sie plagen Kält und Hitz,

Angst, Hunger, Schrecken, Feu’r und Blitz

und sie doch nicht verzehren.

Denn wird sich enden diese Pein,

wenn Gott nicht mehr wird ewig sein.»

«Wenn Gott nicht mehr wird ewig sein», das sollte von einem Christen besser überhaupt nicht gedacht werden, das ist fast schon Gotteslästerung, auch als blosser Gedanke, denn die Substanz Gottes besteht ja gerade in Seiner Ewigkeitsexistenz von Anbeginn an und bis in alle Zeiten hinein, womit so etwas wie ein Beginn der göttlichen Existenz ebenfalls gelöscht wird, weil sich sein Sein darüber hinaus spannt.

Den Schrecken, die Höllenpein, auch wenn sie musikalisch angedeutet werden – sie ganz und gar in Musik zu fassen, das kann grundsätzlich nur schwer gelingen, dazu ist die Musik einfach zu schön, allein ihr Wohlklang hält etwas Erlösendes bereit, auch wenn beim Worte «Donnerwort», um ein wenig den Schrecken in der Imagination wach zurufen, ein plötzlicher Wechsel zu rasch aufeinander folgenden Noten stattfindet. Würde man den Text der Kantate nicht kennen und ihn aus dem Gesang auch nicht heraushören können, liesse sich freiherzig imaginieren, da schraube sich ein herrliches Loblied gen Himmel empor, besinge gar die Wonnen des Himmels nach erlittenem Leid.

Vom Leid wusste man im Barock sehr wohl zu sprechen und zu singen. Trotz ihres Glanzes war diese Zeit auch eine Zeit der Finsternis, in der die Qual des gepeinigten Menschen ausgestellt wurde, darüber konnten die schwunghaften, gekurvten Formen in den Kirchen, das viele Gold, das da angebracht und aufgetragen wurde, nicht hinwegtäuschen. Gross und düster zugleich war diese Zeit. Man denke nur an den Dreissigjährigen Krieg, der ganz Europa verheerte und riesige Landstriche entvölkerte. Zugrunde liegt der Kantate ein Kirchenlied von Johannes Rist aus dem Jahr 1642, da war dieser unselige Krieg noch voll im Gange. Später wurden einige Verse daraus verwendet, und ein unbekannter Dichter hat die übrigen hinzugesetzt.

1724 führte Johann Sebastian Bach sie zum ersten Mal auf, da war der Dreissigjährige Krieg zwar vorbei, aber seine Schrecken dürften im Gedächtnis der Menschen noch sehr lebhaft präsent gewesen sein. Und diese Schrecken waren auch in der Imagination, in verwandelter Phantasiegestalt höchst lebendig. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie das Leid der tausendfach Verstümmelten, der bitterlich Verreckten, der Verhungerten und von Krankheiten Geschlagenen in tumultuarischen Höllenphantasien ihren gedanklichen Widerpart fanden.

Gott wird als gerecht vorgestellt in Seinen Werken, aber Er ist ein strafender, unerbittlicher Gott, der nicht leichterdings verzeiht. Vom Schwert, das Er führt, ist auch die Rede, ein Schwert, das sich durch die Seele des Sünders bohrt. Und nur zuallerletzt, fast, als wäre er schon vergessen worden über all den Strafen, die auf die Sünder niederfahren und sie auf eine lange, lange Ewigkeit hin nicht mehr aus den Fängen lassen, kommt Jesus ins Spiel – ganz so, als würde nun nachgeholt, als würde man sich im letzten Moment daran erinnern, dass es ihn ja auch noch gibt. Und der verzweifelte Mensch, der seine Seele schon vom Schwert des Richters durchbohrt wähnt, wirft sich Jesus in die Arme oder fordert ihn zumindest auf, dass er sich seiner annehme, denn in Jesus ist die einzige Hoffnung inkarniert. In Jesus lebt das Möglichkeitsversprechen, dass der Sünder der ewigen Höllenpein entgehe.

Aufgerufen und an seine Sünden erinnert wird vor allem der hoffärtige Mensch, der die Prachtentfaltung liebt. Dass all dies auf einen Schlag zunichte wird, wenn der Mensch stirbt, dass sich davon in der jenseitigen Welt rein nichts mehr wird finden lassen, ist eine althergebrachte Vorstellung. Sie knüpft an das jesuanische Armutsideal an, das besagt, der arme Mensch werde sehr viel eher einen Platz im Himmelreich finden als der reiche. Die Qualen des reichen Mannes werden hier besonders ausgemalt, denn er spürt in der Hölle qualvollen Durst und findet nicht einmal ein «Tröpflein Wasser».

Gerade die Quelle, die reine Quelle, aus der der Dürstende trinkt, wird ja gern mit Jesus Christus in Verbindung gebracht. Wem es vergönnt ist, sich aus solcher Quelle zu laben, dem ist schon als sündhafter Erdbewohner ein Quentchen Reinheit vergönnt, gleichsam ein winziger Vorgeschmack auf die Reinheit und Schönheit des Himmels.

Aus der verzweiflungsvollen Ewigkeit herauszukommen, darum soll der Sünder sich mühen. Die Kantate ist eine kunstvolle Drohung, dem Sünder gerade noch rechtzeitig in die Ohren tönend, damit er sein böses Leben wende. Und die herrliche Musik ist die schöne Verführerin dazu. Zu recht wird ja der Musik zugetraut, dass sie stärker als alle anderen Künste eine seelische Tiefenwirkung entfalten, dass sie emportragen kann in eine andere Gemütsverfassung. Und diese andere, verfeinerte und zugleich aufgelockerte Gemütsverfassung braucht es ja auch, soll gar ein so schwieriges Unternehmen gelingen wie die Bekehrung eines Sünders.

Dass es gerade die Werke von Johann Sebastian Bach sind, die so etwas vermögen, falls so etwas überhaupt vermocht werden kann, daran zweifle ich nicht. Mit gutem Grund wird der Komponist in der protestantischen Kirche scherzhaft als fünfter Evangelist gehandelt. Höre ich seine Matthäuspassion in einer Kirche, bin ich an einigen Stellen den Tränen nahe. Da ist eine zu Herzen gehende, an die Ohren gerichtete Überredungskunst am Werk, die einen die Stationen der Leiden Jesu stärker, inniger imaginieren lässt als es jede noch so grossartige Bildtafel könnte, von denen es ja zahlreiche gibt.

Zwar höre ich etliche Werke der klassischen Musik sehr gerne, und Johann Sebastian Bach ist mein alle anderen hochmögenden Talente überragender Liebling, aber zugleich fühle ich mich wenig kompetent, um darüber zu reden. Weil ich keine musikalische Erziehung genossen und nie ein Instrument gespielt habe, nur mit Ach und Krach, mehr schlecht als recht allenfalls ein bisschen Noten lesen kann. Trotzdem berührt mich Johann Sebastian Bachs Musik zutiefst. Wenn es mir gelingt, mich während einer Aufführung ihr ganz hinzugeben, spüre ich tatsächlich so etwas wie die Möglichkeit auf scheinen, ein besserer oder wenigstens ein weniger schlechter Mensch zu sein und es vielleicht sogar eine Zeitlang zu bleiben. Das mag eine äusserst naive Vorstellung sein, aber ich bin davon überzeugt, dass ein musikalisches Meisterwerk auch zugleich an das kindliche Herz im Erwachsenen rühren kann. Es setzt luftige Segel und vermag das Denken freieren Höhen zuzuführen, in denen schon so etwas treibt wie ein zarter Vorgeschmack der Erlösung.

Grosse Musik ist ein zauberhafter herzbetörender Schwindel, sie kann leichterdings davon erzählen, wovon wir allenfalls etwas ahnen, worüber wir aber nichts Genaues wissen können. Hoffnungskeime blühen in ihr. Auch wenn von Schmerzen und von Pein die Rede ist, und die Töne Schmerzanklänge zu Gehör bringen. Eine körperüberwindende Kraft steckt in ihr. Manchmal kann sie sogar die steinerne Materie erweichen. Eine der schönsten Erzählungen hat diesbezüglich die griechische Mythologie hervorgebracht. Orpheus spielt auf seiner Leier und die wilden Tiere des Waldes lagern sich um ihn und hören ihm aufmerksam zu. Da herrscht mit einem Mal Frieden unter den Geschöpfen, die einander sonst auffressen. Von dem berühmten Sänger geht sogar die Sage, dass sein Gesang selbst die Steine hat erweichen können. Die Griechen wussten es wohl: Paradies Ahnung auf Erden, Asphodeloswiesenzauber kann am stärksten die Musik herbeilocken. Höre ich «O Ewigkeit, du Donnerwort», denke ich nicht so sehr daran, welche Strafen mir als eingefleischtem Sünder äonenlang blühen mögen, wie schrecklich zerdehnt die Zeit schon über meinem Haupte aufgespannt ist, Zeit, die «niemand zählen kann» und der kein guter Schluss beschert sein wird, sondern ich gebe mich der Musik, gebe mich den Stimmen hin und spüre so etwas wie ein wonniges Emporgetragenwerden, das nicht ganz zur mächtigen Strafandrohung passen will. Diese Musik kann ja gar nicht anders, als durch das Ausmalen des höllischen Verlassenseins hindurch Trost zu spenden. Und willig gebe ich mich ihr hin.

Und dann gibt es diesen schönen, entsagenden Schluss, traurig, niedergedrückt, ohne Schwung – «Ich weiss vor großer Traurigkeit / Nicht, wo ich mich hinwende / Nimm du mich, wenn es dir gefällt, / Herr Jesu, in dein Freudenzelt!» Ratlose Melancholie herrscht. Auch Angst. Das beschwerte Herz des Menschen weiss einfach nicht weiter. Und übergibt gleichsam im Schwall, als könne es mit dem eigenen Herzen, mit der eigenen Seele so nicht fortexistieren, alles, alles, was den Leib, was den Geist, was die herum irrenden Gedanken ausmacht, an Jesus Christus. Und der soll alles gut werden lassen, soll die Tränen abwischen und in seine Freudenstätte führen, nein, nicht in ein Haus, sondern in ein Zelt, das ein wenig an ein auf blühender Wiese aufgespanntes Hochzeitszelt erinnert.