Allein zu Dir, Herr Jesu Christ

BWV 033 // zum 13. Sonntag nach Trinitatis

für Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Oboe I+II, Fagott, Streicher und Continuo

Die am 3. September 1723 erstmals aufgeführte Choralkantate «Allein zu dir, Herr Jesu Christ» könnte man in Analogie zu einer Komposition des Leipziger Tonsetzers Johannes Weyrauch (1897–1977) auch als «Kantate von der Liebe» bezeichnen. Stehen doch neben der Rechtfertigung im Glauben vor allem der aufschlussreiche Vergleich von irdischer und himmlischer Barmherzigkeit sowie das Exempel der entzündenden Liebe Gottes im Mittelpunkt des Textes und seiner Vertonung.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Guro Hjemli, Jennifer Rudin

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Franzisca Näf

Tenor

Walter Siegel, Manuel Gerber, Nicolas Savoy

Bass

Fabrice Hayoz, Chasper Mani, William Wood

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

John Holloway (special Guest), Renate Steinmann, Sabine Hochstrasser, Mario Huter, Martin Korrodi, Livia Wiersisch

Viola

Joanna Bilger, Martina Bischof

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Luise Baumgartl, Martin Stadler

Fagott

Susann Landert

Orgel

Markus Maerkl

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Susanne Sinclair

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

31.08.2007

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 6

Konrad Huber, 1540

Textdichter Nr. 2-5

unbekannter Dichter

Entstehungszeit

1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

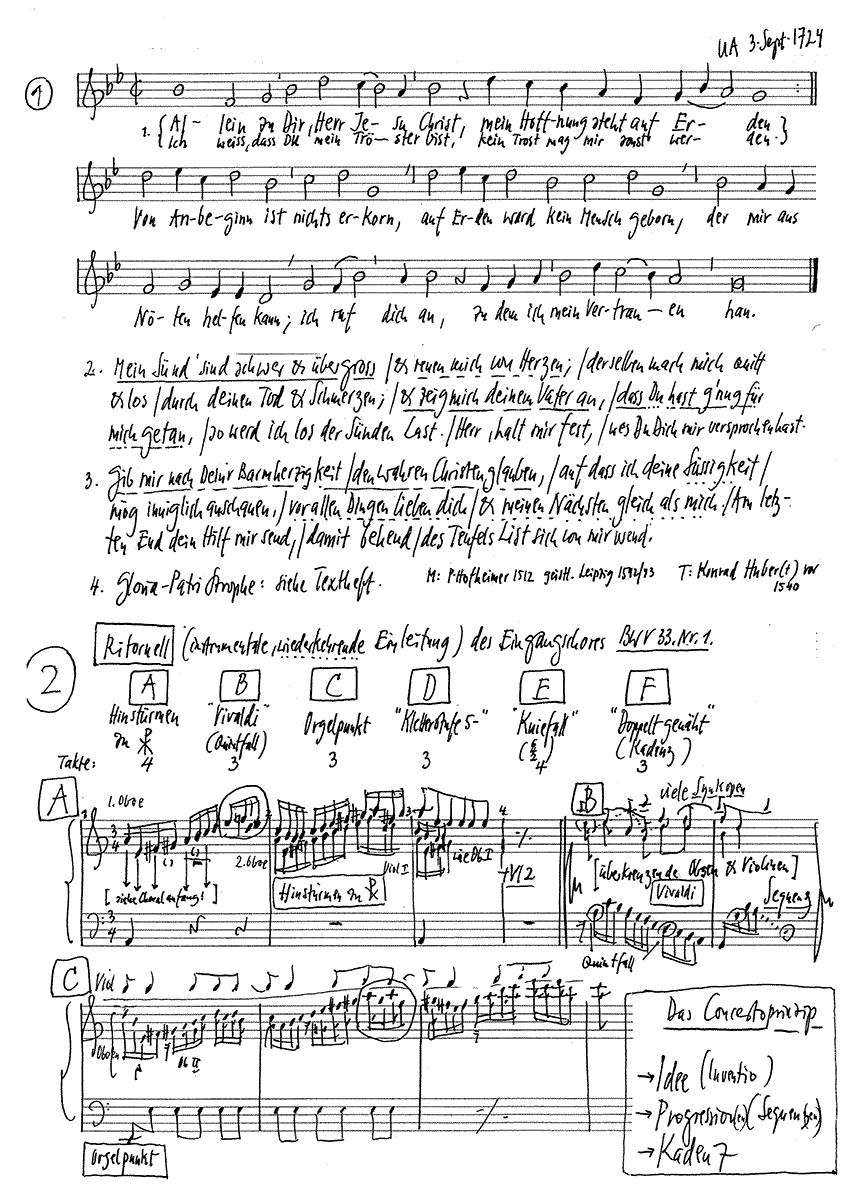

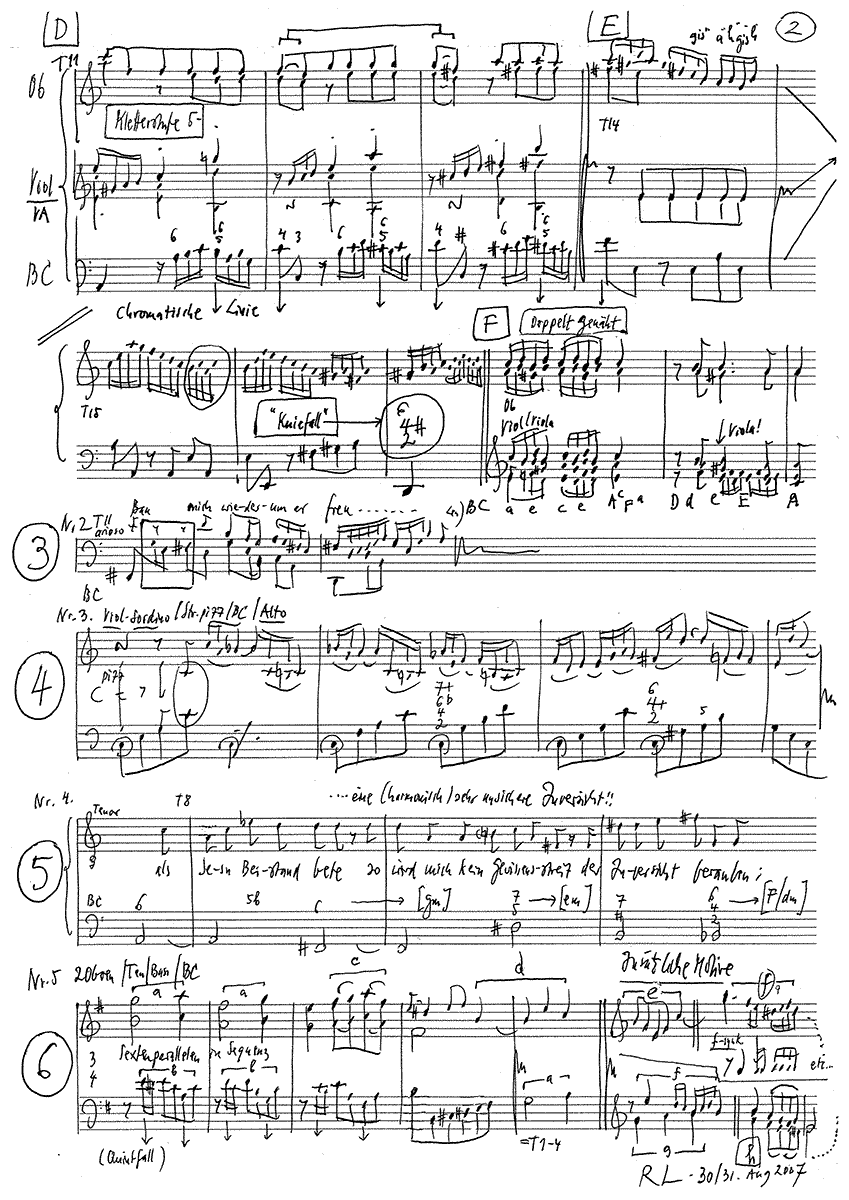

Der Eingangschor erweist sich als kämpferisch-federndes a-Moll-Concerto jenes Satztyps, den Bach in seinem Choraljahrgang 1724/25 mit nimmermüder Erfindungskraft ausgestaltet hat. Der blockhaft geführte Chor ist in ein instrumentales Material mit Streichern und Oboen eingebunden, das dem Orchester ein deutliches Übergewicht im Satzgefüge verleiht. Die verdichtete Folge der Choralzeilen im Fortgang der Liedstrophe verstärkt den durchführungsartigen Eindruck einer erregten Beschleunigung des Geschehens, die sich bereits in der zufluchtsartigen Einsatzfolge des eröffnenden Ritornells abgezeichnet hatte. Durch den altprotestantischen Choraltext hindurch mag man förmlich den aufbrausenden Thomaskantor die Treppe herunterpoltern hören, wie er sich für eine weitere Runde in seinem lebenslangen Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen wappnet – meist ohne Verhandlungsgeschick und Verbündete, allein mit dem Leitspruch «Jesu iuva» und seinem grimmigen Kunststolz im Gepäck…

Das Bassrezitativ exponiert im Kontrast dazu ein offenherziges Sündenbekenntnis des von der eigenen Fehlbarkeit beschämten Gewissens. Unter Verweis auf die dem Menschen fehlende «Liebe» und «Seelenkraft» wird so verständlich, warum nur Christus im Gericht Hoffnung verbürgen, Vergebung gewähren und damit die arios ausgeschmückte «Freude» schenken kann.

Einen aparten Zuschnitt weist die Altarie auf, die mit ihren Pizzicato-Akkordbrechungen im Bass, dem dünnen Klangteppich der getupften Streicher sowie der unablässig seufzenden und – laut eines autographen Zusatzes Bachs – «col surdino» (mit Dämpfer) spielenden ersten Violine ein Bild des Verzagens malt, das zugleich für absolute Demut und reines kindliches Vertrauen steht. Wo das menschliche Vermögen hörbar erschöpft ist, bleibt nur die Hoffnung, dass jemand die bei Bach von Kreuz zu Kreuz führenden «Sündenlasten» tragen wird, wobei der Trost mehr in der erinnernden Vergegenwärtigung der Liebestat als in der akuten Abhilfe liegt. Wie die am Szenenrand knienden und vom Heiligen fürsorglich «präsentierten» Stifter auf spätmittelalterlichen Altarbildern wird Jesus dabei als Fürsprecher gegenüber dem gestrengen Vater in Anspruch genommen. Die äusserlich schmucklose Musik entfaltet einen Trauertopos, der hier als Bussexerzitium daherkommt. Vor allem das «Niederdrücken» ist als unablässiger Abwärtssog gestaltet, während das «furchtsame Wanken» der Schritte in einer unbestimmten Zirkularbewegung eingefangen wird. Die Länge der Arie verweist dabei gewissermassen auf die Dauer der Busse, die ja entsprechend Luthers erster Ablassthese das ganze Leben der Gläubigen umfassen soll.

Das Tenorrezitativ «Mein Gott, verwirf mich nicht!» ruft mit der inbrünstigen Zerknirschung eine weitere Facette der Busshandlung in Erinnerung. In der flehentlichen Bitte um das Bestehen vor Gottes Angesicht wird in wenigen Worten die protestantische Rechtfertigungslehre schlüssig entfaltet: Aus dem durch Jesu Beistand erlangten «wahren Christenglauben» werden die guten Werke der Barmherzigkeit unfehlbar folgen.

Nach Massgabe von Bachs in Leipzig präferiertem Kantatentypus musste nun mit «Gott, der du die Liebe heißt» eine weitere Arie folgen. Das tatsächlich folgende Instrumentalvorspiel klingt jedoch in seiner modularen Zielstrebigkeit und dank der ostinaten Begleitformel des Basses eher wie das Ritornell eines figurierten Schlusschorals. Und die als konsonantes Duett für Tenor und Bass gesetzten Vokalpassagen tragen ebenfalls ein choralartiges Gepräge, das sie in die Nähe verzierter Liedzeilen rückt. Im Verein mit den betörenden Liebesklängen der Oboen ergibt sich so ein zugleich eindringliches wie eingängiges Singen zwischen gemeinschaftssuchender Demut und geschmeidiger Verzückung.

Nach dieser gewagt persönlichen Ansprache Gottes sorgt die Schlussstrophe von Konrad Huberts Lied als doxologischer Choral zum Lob der Dreifaltigkeit für den inhaltsschweren und gleichsam objektivierten Schluss einer Kantate, in der neben der persönlichen Lebenspraxis auch Theologie, Lehre und letztlich Kirche als Frucht der hoffenden Liebe im festen Glauben erkennbar werden.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

Allein zu dir, Herr Jesu Christ,

mein Hoffnung steht auf Erden;

ich weiß, daß du mein Tröster bist,

kein Trost mag mir sonst werden.

Von Anbeginn ist nichts erkorn,

auf Erden war kein Mensch geborn,

der mir aus Nöten helfen kann.

Ich ruf dich an,

zu dem ich mein Vertrauen hab.

2. Rezitativ (Bass)

Mein Gott und Richter, willt du mich

aus dem Gesetze fragen,

so kann ich nicht,

weil mein Gewissen widerspricht,

auf tausend eines sagen.

An Seelenkräften arm und an der Liebe bloß,

und meine Sünd ist schwer und übergroß;

doch weil sie mich von Herzen reuen,

wirst du, mein Gott und Hort,

durch ein Vergebungswort

mich wiederum erfreuen.

3. Arie (Alt)

Wie furchtsam wankten meine Schritte,

doch Jesus hört auf meine Bitte

und zeigt mich seinem Vater an.

Mich drückten Sündenlasten nieder,

doch hilft mir Jesu Trostwort wieder,

daß er für mich genung getan.

4. Rezitativ (Tenor)

Mein Gott, verwirf mich nicht,

wiewohl ich dein Gebot noch täglich übertrete,

von deinem Angesicht!

Das kleinste ist mir schon zu halten viel zu schwer;

doch, wenn ich um nichts mehr

als Jesu Beistand bete,

so wird mich kein Gewissensstreit

der Zuversicht berauben;

gib mir nur aus Barmherzigkeit

den wahren Christenglauben!

So stellt er sich mit guten Früchten ein

und wird durch Liebe tätig sein.

5. Arie (Duett Tenor, Bass)

Gott, der du die Liebe heißt,

ach, entzünde meinen Geist,

laß zu dir vor allen Dingen

meine Liebe kräftig dringen!

Gib, daß ich aus reinem Triebe

als mich selbst den Nächsten liebe;

stören Feinde meine Ruh,

sende du mir Hülfe zu!

6. Choral

Ehr sei Gott in dem höchsten Thron,

dem Vater aller Güte,

und Jesu Christ, sein’m liebsten Sohn,

der uns allzeit behüte,

und Gott dem Heiligen Geiste,

der uns sein Hülf allzeit leiste,

damit wir ihm gefällig sein,

hier in dieser Zeit

und folgends in der Ewigkeit.

Susanne Sinclair

«Die Zehn Gebote sollten doch eigentlich genügen»

Gedanken zur Inflation des Ethischen

Schon bei einem ersten Überfliegen des Kantatentextes fällt sofort auf, was die erste und sechste Strophe von der zweiten und fünften unterscheidet. Die erste und sechste Strophe könnte man als ein Glaubensbekenntnis bezeichnen, als eine Art Ausgangslage und Schlussfolgerung zugleich. In der zweiten und fünften Strophe hingegen ist von einer eigentümlichen Mischung aus Schuldanerkenntnis, Verzweiflung und Beschreibung von Ängsten und Hoffnungen die Rede. Im Kern geht es aber in beiden Textteilen darum, wie der Mensch das ewige Leben erreichen kann und um die ewige Frage, ob dies durch direkten Glauben an Gott, den Vater, oder durch Glauben an Jesus als Vermittler geschehen soll.

Ich habe mich deshalb gefragt, wer in unserer Gesellschaft noch Schuldanerkenntnis, Verzweiflung und Ängste und Hoffnungen beschreibt und wie dies eigentlich geschieht. Auffallend ist doch, dass kaum noch von Christentum und Glauben gesprochen wird, auch nicht von Sünde und Vergebung. Heisst das aber, dass Christentum, Glaube, Sünde und Vergebung für uns nicht mehr relevant sind?

Nein. Zumindest nicht in Wirtschaft und Politik. Dort spricht man seit einigen Jahren von Ethik und den mit ihr verbundenen Komplikationen und Problemstellungen. Sobald ein ethisches Problem erkannt wird, folgen neue Richtlinien, Gesetze und Verträge, die eine Lösung bringen sollen. Bei näherer Betrachtung entspricht dies dem menschlichen Wesen seit je. Denn der Mensch will Regeln befolgen, er möchte die emotionalen Begleiterscheinungen beherrschen, und er will über einen Gegner siegen. Die Regeln dazu sind Grundstock jeden Spiels und deshalb jedem Kind bereits bekannt. Auch Gesetzesübertretungen werden gleichsam spielerisch seit Menschengedenken vollzogen.

Was sich im Laufe der Jahrhunderte änderte, sind die Interpretationen von Regeln. Zudem müssen wir heute erkennen, dass Gegner zu oft unversöhnlichen Feinden werden und faires Spiel bzw. Handeln deshalb nicht mehr möglich sind.

In der Kantate heisst es: «Mein Gott und Richter, willst du mich / aus dem Gesetze fragen, / so kann ich nicht, weil mein Gewissen widerspricht.» Die Regeln und Gesetze reichen heute von den Wolfsberg-Prinzipien über die Konventionen der Vereinten Nationen bis hin zum Sarbanes-Oxley Act. Man versucht nämlich, auf Ethikfragen mit «Prinzipien», Konvention und Acts zu antworten. Ist es aber nicht ein Widerspruch, dass wir eine Wirtschaftsethik, eine politische Ethik, eine Ethik für das Unternehmen, eine für die Umwelt und eine für zu Hause erfinden? Wer ist denn eigentlich für welche Ethik verantwortlich? Und wie sieht die Verantwortung aus? Kann ich der einen Ethik stattgeben und die andere vernachlässigen? Wie soll das gehen? Und nicht zuletzt: Was sind die Konsequenzen, wenn ich unethisch handele? «ALLEIN ZU DIR, Herr Jesu Christ?» Der Titel der Kantate, genauer, die Exklusivität Christi, hat heute ein Fragezeichen verdient. In der Tat: Wozu brauchte man ausformulierte Corporate Governance – Regeln, wenn es die 10 Gebote gibt und sich jeder in unserem Kultur kreis daran halten würde? Wahrscheinlich hat das Ausformulieren religiöser Grundwerte mit der Zeit dazu geführt, dass diese als Alibi missbraucht werden konnten. Die durch Menschenhand gestaltete Verankerung im geschriebenen Wort hat unglücklicherweise zur Folge gehabt, dass Menschen das Wort als ihr Gesetz ge- und miss brauchten. Dies fing schon mit den ersten biblischen Schriften an. Trost, Barmherzigkeit, Liebe, Vergebung brauchen das geschriebene Wort nicht, um zu wirken. Das Wort sollte diese Tugenden ursprünglich ja nur illustrieren.

Firmenkultur wird auch nur dann lebendig, wenn sie von allen und von innen heraus gelebt wird. Aber genau hier scheint das Problem unserer Zeit zu liegen. Wir glauben nur noch, was wir lesen können. Das Geschriebene wirkt ja wie ein Beweis oder Fakt. Und trotzdem oder gerade deshalb: Was geschrieben ist und reglementiert, kann einfacher interpretiert und übertreten werden. Das war schon immer so, aber in früheren Zeiten war das geschriebene Wort seltener und wertvoller. Ein Kantatentext ist deshalb auch kein geschriebener Text, sondern die Aufzeichnung eines persönlichen Anliegens, eines Appells an den, der das ewige Leben vergibt.

In einer Gesellschaft des ungebrochenen Informationsschwalls hat sich der Respekt vor Regeln und Richtlinien verwässert. Sie sind entpersonalisiert und sachlich geworden. Und mit der Versachlichung kommt auch ein gewisser Abstand dazu. Im Grunde genau das Gegenteil dessen, was eigentlich mit der Inflation neuer Regeln erreicht werden soll. Aber Ethik ist nicht gleich Moral, und Moral ist nicht gleich Glauben. Denn ein wenig Steuerhinterziehung oder Versicherungsbetrug, Schummeln oder nur ein wenig mauscheln – all das ist salonfähig geworden, denn alle machen ja mit. Wer braucht denn heute noch Vergebung durch einen Gott?

Die folgenden Verse der Kantate machen den Unterschied zu unserer Zeit ersichtlich:

«An Seelenkräften arm und an der Liebe bloss,

und meine Sünd ist schwer und übergross;

doch weil sie mich von Herzen reuen,

wirst Du, mein Gott und Hort,

durch ein Vergebungswort mich wiederum erfreuen.»

«Wie furchtsam wankten meine Schritte,

doch Jesus hört auf meine Bitte

(…).»

«Mich drückten Sündenlasten nieder,

doch hilft mir Jesu Trostwort wieder,

(…).»

«Mein Gott verwirf mich nicht,

wiewohl ich dein Gebot noch täglich übertrete,

(…).»

Gab die Bitte nach Vergebung dem Bachschen Zeitgenossen noch Hoffnung, so bestimmen wir selbst, wer der Vater im Himmel, der Sohn Gottes, die Gebote sind, aber auch, wer und was die Liebe, die Barmherzigkeit, den Trost, Recht und Unrecht ausmacht. Unrechts Bewusstsein ist heute etwas, das der Mensch festlegt und frei interpretiert werden kann, und aus Vergebung wird häufig Toleranz auch für Untolerierbares. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen ist in der westlichen Gesellschaft die Religiosität eine individuelle Sache geworden. Sie geht niemanden etwas an. Und wenn doch, dann geben wir dem Religiösen einfach einen anderen Namen. So lesen wir in der Kantate zwar:

«Gott, der du die Liebe heisst,

ach entzünde meinen Geist,

lass zu dir vor allen Dingen

meine Liebe kräftig dringen.»

Doch für die neuen Benimmregeln des Unternehmens haben wir den Begriff der Corporate Governance gefunden, und Chatgruppen sind die Orte, an denen junge Menschen von Liebe und Barmherzigkeit träumen.

Wer Gutes tut, der redet vor allem darüber. Philanthropie ist organisiert. Manchmal hat man zwar das Gefühl, dass, was die eine Hand nimmt, die andere wieder zurückgeben will. Doch ist das durchaus in Ordnung. Denn die Gefahr geht nicht etwa von den spendierfreudigen Philanthropen aus. Sie engagieren sich doch eigentlich für eine gute Sache. Die Gefahr liegt darin, dass sich die grosse Masse auf diese Weise ihrer Eigenverantwortung entzieht. Gott und Gutsein wird von ihnen zur Chefsache gemacht. Nach dem Motto «die können es sich ja leisten», wird beides, Respekt und Gutes tun, auf eine grosse Spur gebracht. Die kleinen Hilfeschreie des Nachbarn bleiben vielleicht ungehört. Nächstenliebe war so aber nicht gemeint. Die Geschichten und Gleichnisse der Bibel nahmen auf Stand und Reichtum keine Rücksicht.

Das Erreichen des ewigen Lebens war ursprünglich dadurch gegeben, dass der Nächste uneigennützig und diskret Hilfe erfuhr, nach dem Modell Jesu, aber für die Liebe des Vaters. Ich glaube nicht, dass die Menschen der westlichen Welt heute ihren Glauben und ihre Fähigkeit, Nächstenliebe zu praktizieren, verloren haben. Vielleicht haben sie aber nicht mehr den Mut, sich dazu im täglichen Leben aktiv zu bekennen. Man sagt nicht mehr‚ ich glaube an Gott und an seinen eingeborenen Sohn, sondern vielmehr: «Ich glaube an etwas, es ist nicht klar, später ist da noch was.» Eben, ich glaube, dass der Mensch in einer Gesellschaft, die alles kontrolliert und meistert, nicht furchtlos, aber vielleicht gottloser geworden ist. In der Hektik des Alltags sind wir in «command» und in dem Masse, wie die Vorstellung der Ewigkeit das Handeln nicht mehr bestimmt, sind viele Fragen irrelevant geworden.

Manche sehen bereits in den Klimaherausforderungen unseres Planeten einen Tsunami des Glaubens – eine Art ultimative Strafe für die Sünden der Menschheit, für Industrialisierung und Kapitalismus. Oder aber eine Abkehr Gottes und den Beweis der Gottlosigkeit. Diese Gedanken sind nicht neu. Im Alltag wird Trost oft in einer Kompensation und nicht durch das Gebet gesucht. Gott, so wie er sich uns darstellt, ist keine Helpline des Lebens mehr.

Und dennoch: Bei Katastrophen mobilisieren die Menschen sich sofort und stark. Man kann uns offensichtlich noch berühren! Und Gott ist sofort wieder da und auch die Stossgebete und vielleicht noch vieles mehr.

Sehen wir es doch positiv: Das Streben nach Corporate Governance und nach den verschiedenen Formen der Ethik des modernen Lebens, nach immer mehr schriftlich festgehaltenen Standards ist aus meiner Sicht eine moderne Art der Hilflosigkeit, wohl auch ein Hilfeschrei! Wir haben die Sprache geändert und die Strukturen, aber die Bedürfnisse sind die gleichen geblieben.

«Ehr sei Gott in dem höchsten Thron,

dem Vater aller Güte,

und Jesu Christ, sein’m liebsten Sohn

der uns allzeit behüte»,

lehrt die Kantate. Tatsächlich sind wir weder gottlos noch verloren. Ich glaube vielmehr, dass wir wieder lernen müssen, mehr Vertrauen nicht in von uns gesetzte Regeln fassen zu wollen, sondern in unantastbare Tugenden. Liebe, Barmherzigkeit, Treue, Glauben, Respekt, Solidarität, Vertrauen, Zuversicht und Stärke kommen aus uns selbst, egal welche Religion man wählt. Tatsächlich darf das geschriebene Wort nur ein Hilfsmittel, kein Mittel zum Zweck sein.

Und dann ist da noch die Musik! Sie bleibt über Jahrhunderte unverändert. Lädt ein und verbindet. Sie braucht auch nicht unbedingt Worte, um ihrer Spiritualität gerecht zu werden. So kann denn auch jeder, still, seine eigenen Gedanken, nicht ohne Relevanz übrigens, dank Johann Sebastian Bach spielen lassen.

Wir brauchen Kantaten, und wir brauchen etwas mehr Courage

«hier in dieser Zeit und folgends in der Ewigkeit».