Geist und Seele wird verwirret

BWV 035 // zum 12. Sonntag nach Trinitatis

für Alt, Oboe I+II, Oboe da caccia, Fagott, Organo obbligato, Streicher und Continuo

Die nach einem Libretto des Darmstädter Hofbibliothekars Georg Christian Lehms zum 12. Sonntag nach Trinitatis 1726 komponierte Altkantate «Geist und Seele wird verwirret» BWV 35 gehört zu den merkwürdigsten Kirchenkompositionen Johann Sebastian Bachs. Nicht nur handelt es sich um eine der wenigen reinen Solokantaten des Thomaskantors, wobei das Fehlen eines Chores durch die mit Streichern und drei Oboen prächtig ausgefallene Orchesterbesetzung kompensiert wird. Auch dass Bach die Orgel nicht nur für eine eröffnende Sinfonia, sondern in nahezu allen Sätzen als virtuoses Soloinstrument heranzog, geht über das übliche Mass hinaus. Seit langem wird vermutet, dass mindestens den beiden Instrumentalsätzen, vielleicht aber auch der ersten Arie der Kantate ein heute verlorenes Solokonzert zugrunde liegt, das wahrscheinlich für Oboe bestimmt war. Ein neuntaktiges autographes Fragment einer Fassung des Kopfsatzes für Cembalo, Oboe und Streicher (BWV1059) deutet gleichfalls in diese Richtung.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Solisten

Alt/Altus

Claude Eichenberger

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Martin Korrodi, Christine Baumann, Sabine Hochstrasser, Olivia Schenkel, Livia Wiersich

Viola

Susanna Hefti, Xiao Ma

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Katharina Arfken, Thomas Meraner

Oboe da caccia

Luise Baumgartl

Fagott

Susann Landert

Organo Obbligato

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Prof Dr Ulrike Landfester

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

28.08.2009

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Georg Christian Lehms (1684-1717)

Erste Aufführung

8. September 1726

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

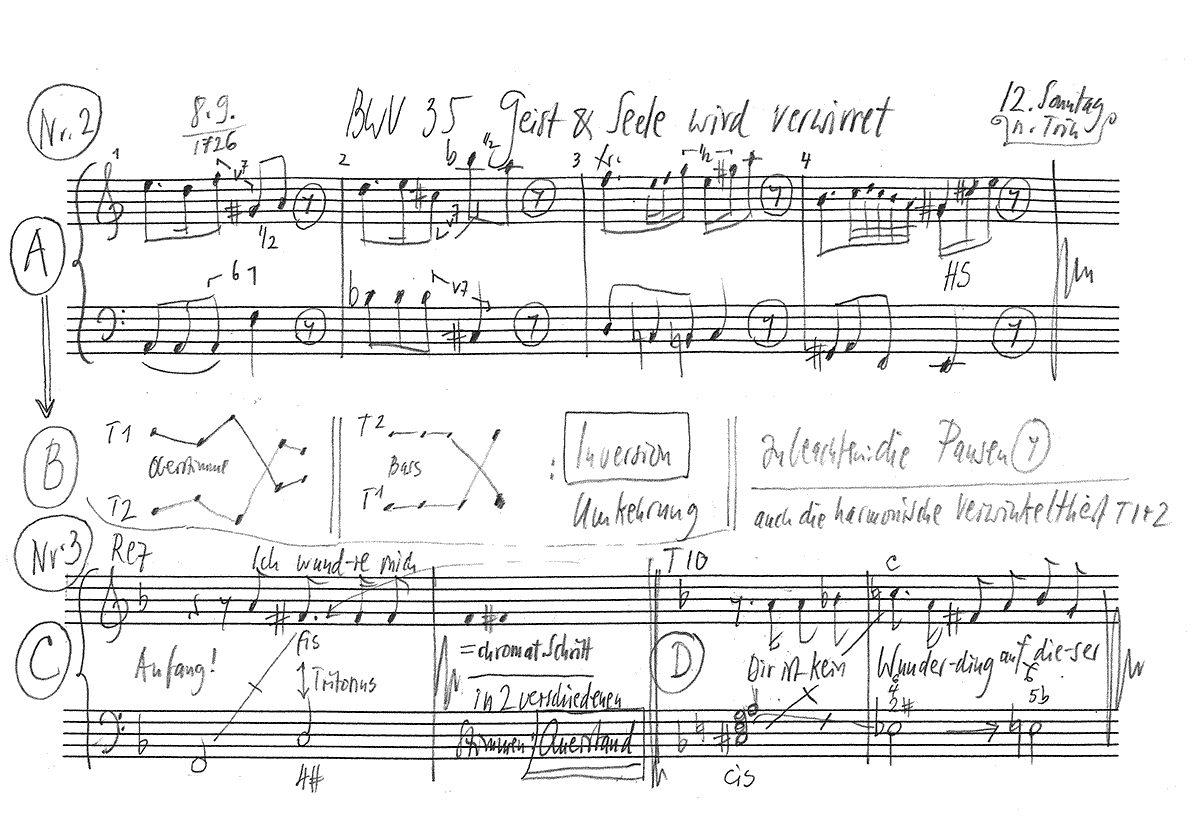

Während das einleitende d-Moll-Concerto der Kantate als schlagkräftig-seriöser Entwurf daherkommt, weist die in der Mitte des Werkes stehende Sinfonia mit ihrer zweiteiligen Wiederholungsform, den streng achttaktigen Perioden und dem schwungvoll-bissigen Charakter Züge eines Vivaldischen Schlusssatzes auf. Auch das einem Siciliano nahekommende Ritornell der ersten Arie erinnert auffällig an die Mittelsätze Bachscher Konzerte. Die vom Text beschriebene «Verwirrung» wird dabei sinnfällig durch das zeitweilige Aussparen der haltgebenden Continuostimme unterstrichen.

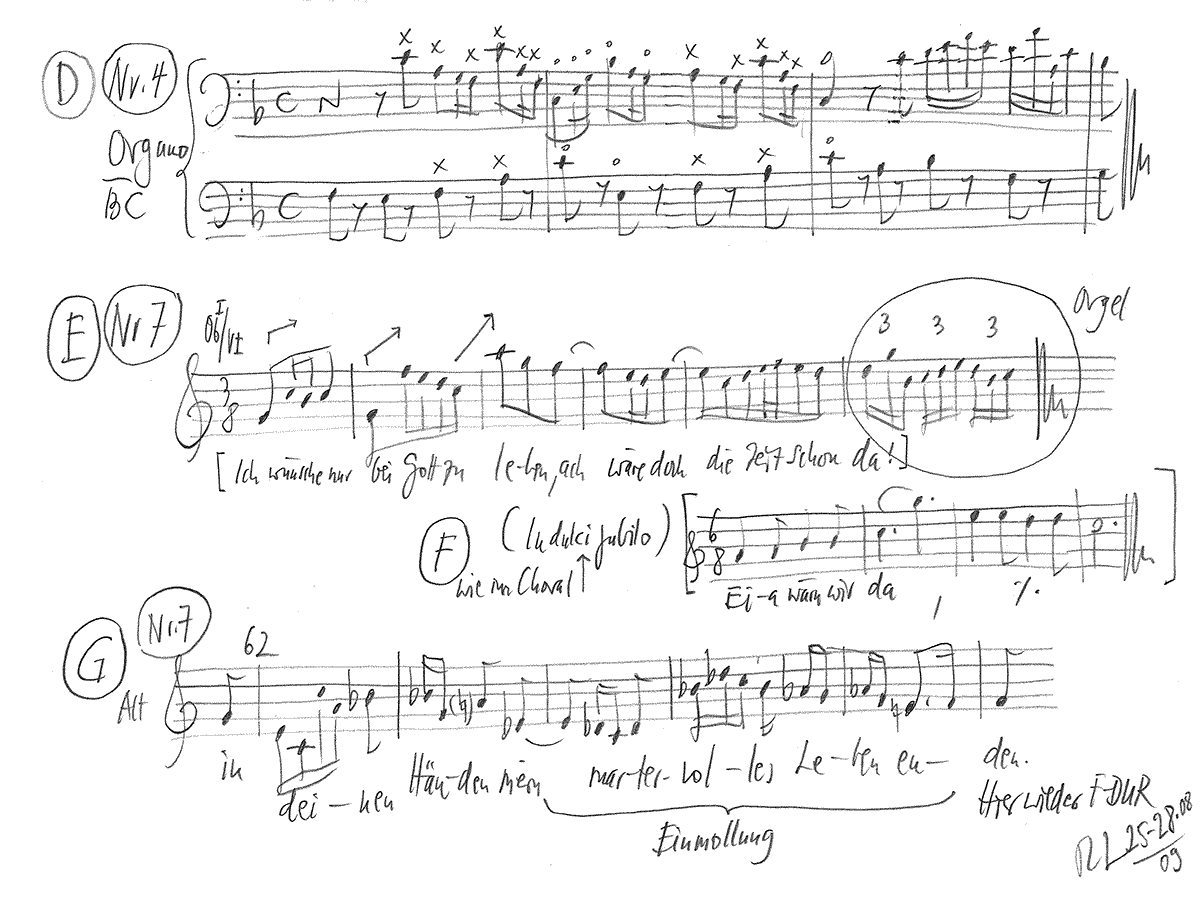

Während der an jenem Sonntag zuständige Prediger wenig Mühe gehabt haben dürfte, die Wundergeschichte von der Heilung des Taubstummen nach Markus 7, 31-37 auszulegen, hat Lehms mit seiner eigenwilligen Lesart des Bibelwortes die Aufgabe für den Komponisten erschwert. Der einigermassen gesucht anmutende Text mit seinen zahlreichen Wortspielen hat Bach zu einer kapriziösen und manchmal regelrecht vertrackten Vertonung inspiriert. Weniger auf die Klangfülle und Wucht der Orgel wird dabei gesetzt. Vielmehr erzeugen ihre kleingliedrigen Figurationen eine Atmosphäre intellektueller Gespanntheit und bis zum Äussersten gesteigerter Kunsthaftigkeit – so, als würde die angesichts der überwältigenden göttlichen Wunder «taub und stumm» gewordene Seele sich in den mechanischen Vollzug äusserlicher Handlungen flüchten. Über die Konzertsätze und die Rezitativbegleitung hinaus gelingt es Bach, die Orgel in den drei Arien in stets abwechslungsreicher Weise zum Klingen zu bringen. Auf das kontrastreiche Konzertieren von Alt und Tasteninstrument in der einleitenden Arie folgt an vierter Stelle mit «Gott hat alles wohlgemacht» ein munteres Trio von Singstimme, Continuo und rechter Hand der Orgel. Die abschliessende Arie verwirklicht mit der Integration der selbständigen Orgel in einen bereits dichten und stimmigen Satz von Soloalt und vollem Orchester ein anspruchsvolles kompositorisches Konzept. Die als virtuoses Spielmaterial für sich bereits überzeugenden Triolenketten des Orgelsolos erweisen sich dabei als Vorgriff auf die affektbezogene Wortvertonung des «fröhlichen Halleluja», mit dem die inhaltlich auf der Spannung von Schöpfungsfreude und Weltverachtung beruhende Kantate schliesst.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Georg Christian Lehms bietet mit seinem Text eine Auslegung und Nutzanwendung des Evangeliums des betreffenden Sonntags. Es ist der Bericht von einem Heilungswunder aus dem 7. Kapitel bei Markus. Jesus habe einem Taubstummen die Zunge und die Ohren berührt, und auf das Wort «ephatha!» (aramäisch: «tu dich auf!») hätten sich seine Ohren geöffnet und die Zunge sich gelöst, sodass er hören und richtig sprechen konnte.

Prima Parte

1. Concerto

1. Concerto

Die beiden Instrumentalsätze (Nr.1 und 5) basieren vermutlich auf einem früheren, heute verlorenen Oboenkonzert. Die Solostimme der Oboe wird in der Kantatenfassung der konzertierenden Orgel übertragen, die überhaupt in diesem Werk eine prominente Rolle spielt.

2. Arie (Alt)

Geist und Seele wird verwirret,

wenn sie dich, mein Gott, betracht’.

Denn die Wunder, so sie kennet

und das Volk mit Jauchzen nennet,

hat sie taub und stumm gemacht.

2. Arie

Die Arie spricht nicht vom Taubstummen und seinem Schicksal, sondern gleichnishaft vom Volk, das dieses Wunder sieht, aber dessen tieferen Sinn nicht versteht. Es jubelt zwar über die Wundertat Gottes, aber es ist verwirrt und ist im geistlichen Sinn taub und stumm.

Da Bibelwort und Choral in dieser madrigalischen Dichtung fehlen, braucht der Komponisten auch keinen Chor, sämtliche Gesangspartien übernimmt der Solo-Alt. Offenbar stand Bach im Jahr 1726 ein besonders fähiger Altist zur Verfügung. Pro memoria: Die Sopran- und Altstimmen wurden von Knaben der Leipziger Thomasschule gesungen.

3. Rezitativ (Alt)

Ich wundre mich;

denn alles, was man sieht,

muss uns Verwundrung geben.

Betracht ich dich,

du teurer Gottessohn,

so flieht

Vernunft und auch Verstand davon.

Du machst es eben,

dass sonst ein Wunderwerk von dir was Schlechtes ist.

Du bist

dem Namen, Tun und Amte nach

erst wunderreich;

dir ist kein Wunderding auf dieser Erde gleich.

Den Tauben gibst du das Gehör,

den Stummen ihre Sprache wieder,

ja, was noch mehr,

du öffnest auf ein Wort die blinden Augenlider.

Dies, dies sind Wunderwerke,

und ihre Stärke

ist auch der Engel Chor nicht mächtig auszusprechen.

3. Rezitativ

Der Gedanke, dass Wunder rational nicht fassbar sind, wird weiter entfaltet. Vernunft und Verstand helfen nicht weiter, nur der Glaube vermag das Wunder zu deuten und Gottes Hilfe darin zu erkennen. Zu den vornehmsten Wunderwerken des Messias gehört es, dass er Tauben das Gehör und Stummen eine Sprache gibt und Blinden die Augen öffnet.

4. Arie (Alt)

Gott hat alles wohlgemacht.

Seine Liebe, seine Treu

wird uns alle Tage neu.

Wenn uns Angst und Kummer drücket,

hat er reichen Trost geschicket,

weil er täglich für uns wacht:

Gott hat alles wohlgemacht!

4. Arie

«Gott hat alles wohlgemacht!» So heisst es am Schluss des biblischen Heilungsberichtes. Aus Klagelieder 3, 23 wird zitiert, dass Gottes Treue «alle Tage neu» ist.

Seconda Parte

5. Sinfonia

5. Sinfonia

Mit dieser Sinfonia, einem tänzerischen Konzertsatz, beginnt der zweite Teil der Kantate, welcher vermutlich erst nach der Predigt musiziert wurde.

6. Rezitativ (Alt)

Ach, starker Gott, lass mich

doch dieses stets bedenken,

so kann ich dich

vergnügt in meine Seele senken.

Lass mir dein süsses Hephata

das ganz verstockte Herz erweichen;

ach! lege nur den Gnadenfinger in die Ohren,

sonst bin ich gleich verloren.

Rühr auch das Zungenband

mit deiner starken Hand,

damit ich diese Wunderzeichen

in heilger Andacht preise

und mich als Kind und Erb erweise.

6. Rezitativ

Der biblische Heilungsbericht wird angewendet auf die versammelte Gemeinde. Das führt zur eindringlichen persönlichen Bitte um Heilung von geistlicher Taubheit und Stummheit. Möge Gott ein neues „Ephatha!“ sprechen, gilt es doch, sein Wort zu hören und zu Herzen zu nehmen und den Geber aller Gaben für seine Güte zu preisen.

7. Arie (Alt)

Ich wünsche nur, bei Gott zu leben.

Ach! wäre doch die Zeit schon da,

ein fröhliches Halleluja

mit allen Engeln anzuheben!

Mein liebster Jesu, löse doch

das jammerreiche Schmerzensjoch

und lass mich bald in deinen Händen

mein martervolles Leben enden!

7. Arie

Der Wunsch, in ungetrübtem Vertrauen und unerschütterlichem Glauben „nur bei Gott zu leben“, wird sich wohl erst in der Ewigkeit ganz erfüllen. So wendet sich der Dichter dem Sterbensgedanken zu; er möchte von den Mühsalen dieses irdischen Lebens bald erlöst werden, damit er zusammen mit allen Engeln im Himmel „ein fröhliches Halleluja“ singen können. Die Kantate steht in d-Moll endet aber in Abstimmung auf den Text ungewöhnlicherweise in einer anderen Tonart, in einem strahlenden C-Dur.

Ulrike Landfester

«Wer Ohren hat zu hören, der höre: Bachs Poetik des Wunders»

Gedanken zu den Bedingungen der Entstehung säkularer Kunst.

Geist und Seele sind verwirrt, Vernunft und auch Verstand fliehen davon, alles bisher Erlebte verschwindet im Grau der Bedeutungslosigkeit, und plötzlich haben wir das Gefühl, bislang taub, stumm und blind gewesen zu sein – solche Momente haben wir alle schon erfahren. Es sind Momente, in denen wir etwas erleben dürfen, was uns in seinen Ursachen und Auswirkungen vielleicht gar nicht direkt selbst betrifft, was uns aber tief berührt, so tief, dass für diesen Moment alle unsere Sinne ihren gewohnten Halt in der Wirklichkeit verlieren.

Von einem solchen Moment erzählt uns der Text der Kantate «Geist und Seele wird verwirret», von Jesu Heilung des Taubstummen, wie Markus sie in seinem Evangelium beschrieben hat – wobei der Text uns streng genommen eben nicht von einem Moment er- zählt, sondern vom Wesen solcher Momente, vom Wesen nämlich des Geist und Seele verwirrenden Wunders schlechthin.

Sieht man sich das Markusevangelium insgesamt an, so gewinnt man den Eindruck, dass diese Konzentration auf das Wesen des Wunders so etwas wie dessen Programm war. Die Bibelforschung hat immer wieder festgestellt, dass dieses älteste der vier Evangelien das am wenigsten systematisch aufgebaute sei – und vielleicht liegt das ja nicht daran, dass Markus sich nicht genau an das Geschehene erinnert hätte; vielleicht hat das ja viel eher damit zu tun, dass Markus den Auftrag evangelikalischer Zeugenschaft als Auf- trag dazu verstand, die Geschichte Jesu als eine zu schreiben, die, statt der Logik einer historisch-chronikalischen Darstellung zu folgen, vielmehr eine ganze Poetik des Wunders entfaltete.

Die christliche Religion hat die Poetik des Wunders wie keine andere der grossen Weltreligionen systematisch in den Mittelpunkt ihrer Glaubensvermittlung gestellt. Schon im Alten Testament stehen die wunder, die Gott am Menschen tut, im Dienst einer an die eben entstehende Glaubensgemeinschaft adressierten Deixis, eines Gestus des Zeigens also. Das heisst, Gott zeigt dem Menschen in seinen Wundern seine Macht und vermittelt ihm zugleich auch inhaltlich Anweisungen, wie der gottesfürchtige Mensch sich zu verhalten habe, wie er seine gesellschaftlichen Strukturen aufzubauen und welche Form er dem religiösen Kultus darin zu geben hat. während diese wunder aber in den Erzählungen des Alten Testaments meist eine ganz konkrete Funktion erfüllen – zum Beispiel die Festlegung des Gesetzeswerks, für die Moses am Berg Sinai die zehn Gebote erhält –, sind die wunder, von denen dann die Evangelien berichten, weitgehend frei von solchen Funktionsbindungen – abgesehen von der einen, in der sich alle vier Evangelisten bei aller unterschiedlichen Schwerpunktsetzung völlig einig sind: Die wunder, die Jesus tut, sollen als Zeichen verstanden werden, in denen die Verkündigung des christlichen Glaubens weit über den Moment der Offenbarung selbst hinaus überlieferungsfähig wird.

Diese Idee hat eine selbst ganz pragmatische Basis: In einer Zeit, in der kaum jemand von denen, die Jesus begegnet sind, schreiben und lesen kann, bleibt das Wunder in seiner die Fesseln des «marter- vollen Lebens» überschreitenden Besonderheit im Gedächtnis haften, wird weitererzählt und sichert so den Fortbestand der Glaubensverkündigung auch jenseits der Grenzen des elitären Mediums Schrift. In diesem Sinne nehmen bei Markus die wortpredigten Jesu einen viel geringeren Raum ein als die Geschichten, in denen Jesus Besessene und Fieberkranke, Aussätzige und Gelähmte und natürlich den Taubstummen unserer Kantate heilt – mit einer bezeichnenden Ausnahme allerdings: die grosse Gleichnisrede Jesu im vierten Kapitel des Markusevangeliums. Hier erklärt Jesus anhand des Gleichnisses vom Sämann, dessen Samen, wenn sie auf guten Boden fallen, «sechzigfach und hundertfach» Frucht tragen, die Gleichnishaftigkeit der von ihm bewirkten Wunder (Markus 4,8). Hier fällt dann auch das berühmte Wort: «Wer Ohren hat zu hören, der höre» (Markus 4,8) – und das meint eben nicht einfach das Organ Ohr, sondern das innere Ohr, die Bereitschaft, das Wunder als Erlebnis an sich heranzulassen; manche nämlich, so fährt Jesus fort, haben dieses innere Ohr nicht, und für sie gilt: Sie sollen «sehen, aber nicht erkennen / hören sollen sie, aber nicht verstehen, / damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird» (Markus 4,12). Mit anderen Worten: wer sich nicht von einem wunder wie der Heilung eines Taubstummen das innere Ohr öffnen lässt, der ist der eigentliche Taubstumme.

Die Poetik des Wunders wird also schon im Markusevangelium hochkomplex ausgefaltet, zu einer ganzen Metaphorologie geradezu. Unsere Kantate aber steigert diese Komplexität noch einmal, indem sie die beiden Arten der Taubstummheit und ihrer Heilung, von denen Markus erzählt, um eine dritte erweitert. Da ist zuerst natürlich die physische Taubstummheit, und es ist sicher kein Zu- fall, dass die Kantate «Geist und Seele wird verwirret» aus dem ganzen Reichtum der Markus zufolge von Jesus geheilten Behinderungen diejenige ausgewählt hat, die für den aus und mit Musik lebenden Bach und den aus und mit Sprache lebenden Georg Christian Lehms – den Verfasser ihres Textes – die schrecklichste aller Heimsuchungen gewesen sein mag, die den Menschen unter dem «jammerreichen Schmerzensjoch» seiner irdischen Existenz treffen konnte. Da ist zum Zweiten die metaphorische Taubstummheit dessen, der die «Wunderwerke» Gottes nicht erkennt. Und da ist drittens schliesslich die sozusagen meta-metaphorische Taubstummheit derer, die möglicherweise ja die direkte Herkunft der Kunst aus der evangelikalen Poetik des Wunders nicht erkennen können: Das Ich, das im zweiten Rezitativ unserer Kantate spricht, ist die Doppelfigur der beiden Schöpfer unserer Kantate, des Dichters, dem Gott das «Zungenband» dazu gelöst hat, seine «Wunderzeichen» sprachlich darzustellen, und des Komponisten, der die Worte des Dichters in die «heilge Andacht» der Kantatenmusik übersetzt.

Es mag nun auf den ersten Blick ein wenig eigentümlich erscheinen, dass unsere Kantate ihre Kunstschönheit als von der «starken Hand» Gottes verliehene Gnadengabe, damit also sich selbst als ein wunder feiert und so für ihren Schöpfer faktisch Anspruch darauf erhebt, «Kind und Erb» von Jesu zeichenhaftem wirken zu sein. Aus zwei Gründen aber ist dieser Anspruch durchaus berechtigt: Zum einen war es ja die Aufgabe der Kantate, ihren Hörern das je im Gottesdienst gelesene Bibelwort auszulegen, wobei die Musik die Aufgabe übernahm, in Ergänzung der biblischen Schrift die einstige auratische Gegenwart christi in einer selbst auratischen, unmittelbar an die momentane Gegenwart der Aufführungssituation gebundenen Form heraufzubeschwören, also einen Moment der Erfahrung herzustellen, in dem das Wunder gleichsam noch einmal unmittelbar Leben gewann.

Zum anderen aber dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Poetik des Wunders, wie die Evangelien sie ausgefaltet haben, eine der wichtigsten und vielleicht sogar die wichtigste Gründungsfigur der Kunst unseres christlich-abendländischen Kulturkreises schlechthin ist. Heute, nach zwei Jahrhunderten immer weiter fortschreitender Säkularisierung dieser Kunst, wissen wir nur noch wenig von den Wurzeln, die sie mit ihren religiösen Quellen verbinden. Zu dem Zeitpunkt aber, zu dem Bach die Kantate komponierte, im frühen 18. Jahrhundert also, stand sie eben erst an der Schwelle zu dieser Säkularisierung. Was uns aus der Kantate an künstlerischer Selbstreflexion entgegentritt, geht deshalb einerseits noch direkt vom Prinzip der Verkündigung aus, in dessen Namen sich seit der christlichen Spätantike jede Herstellung schöner Kunst als offenbarende Vergegenwärtigung göttlicher Macht begreift. Andererseits deutet das Selbstbewusstsein, mit dem Bach auf den Kunstcharakter seiner Schöpfung hinweist, bereits auch die Aufwertung des kreativen Individuums voraus, die in der wenige Jahrzehnte später einsetzen- den Genieästhetik der Spätaufklärung den Autorschaftsbegriff der Moderne etablieren und so dieses Individuum im Namen zweckfreier Kunstautonomie von der direkten gottesdienstlichen Bindung seines Tuns emanzipieren wird – zumindest theoretisch.

In der Praxis nämlich verlieren die schönen Künste selbst die Erinnerung an ihre Herkunft keineswegs. Als Kronzeuge dafür lässt sich ein Dichter anführen, der vielleicht wie kein anderer vor und nach ihm genau gewusst hat, dass wunder und Kunstschönheit denselben wurzeln entspringen – und der deshalb, auch wenn er von seinen Zeitgenossen als antikisierender Heide verunglimpft wurde, sein Werk lebenslang immer wieder an evangelikale Poetik des Wunders anschloss. Dieser Dichter wäre am heutigen Tag, dem 28. August 2009, exakt 260 Jahre alt geworden: Es handelt sich um Johann Wolfgang von Goethe. Mitten in der Genieperiode, ausgerechnet in den Jahren, in denen Goethe am jugendlich-temperamentvollsten gegen das Alte anbrauste – und zum Beispiel aus Prinzip vorübergehend keine gereimten Verse mehr schrieb –, mitten in diesen Jahren also schrieb er ein – entsprechend ungereimtes – Gedicht mit dem Titel «Harzreise im Winter», in dem er 1777 um die Entscheidung rang, ob er in Weimar, wohin er zwei Jahre zuvor gerufen worden war, Jurist bleiben oder doch wieder in die Freiheit aufbrechen sollte. In dem Gedicht findet sich eine Strophe, in der er in der dritten Person um eine Orientierungshilfe bat: «Ist auf deinem Psalter, / Vater der Liebe, ein Ton, / Seinem Ohre vernehmlich, / So erquicke sein Herz!» Vernehmlich wurde der erbetene Ton dann in einem Moment der absoluten Stille, dem Blick vom unter Lebensgefahr im Sturm erstiegenen Berggipfel auf die unter ihm liegende Welt und zugleich in seinen eigenen «unerforschten Busen»: «Altar des lieblichsten Danks / Wird ihm des gefürchteten Gipfels / Schneebehangner Scheitel», und dieser «lieblichste Dank» ist das Gedicht, das, selbst «geheimnisvoll offenbar», die geheimnisvolle Offenbarung besingt.

Goethe freilich musste in seiner Bergwanderung schon an die Grenzen des physisch Möglichen gehen, um den Ton der Stille zu hören – und heute ist es noch viel schwerer, solche Töne auch nur hören, geschweige denn sie verstehen zu können. Die wunder, von denen Markus berichtet, hatten es da noch relativ einfach, gab es damals doch noch nichts von der medialen Umweltverschmutzung, die unsere Sinne heute mit einer ungefilterten Flut von fremdgenerierten Eindrücken narkotisiert. Zu Zeiten Bachs musste man, wenn man seine Musik hören wollte, an einem bestimmten Sonntag in eine der Kirchen gehen, in denen seine Kantaten aufgeführt wurden; und noch zu Zeiten Goethes waren Kunstwerke zwar als reproduzierbare Stiche verfügbar, entfalteten aber die eigentliche wirkungsmacht ihrer Farben oder ihrer Dreidimensionalität nur in der persönlichen Begegnung. Heute sind wir dank den technischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts gewohnt, das Kunstschöne je- derzeit und überall verfügbar zu haben, und selbst dann, wenn wir uns die Mühe machen, die Originale aufzusuchen, um uns in die Aura ihrer Gegenwart zu versenken, sind wir dieser medialen Umweltverschmutzung immer noch schutzlos ausgesetzt: wollen unsere Augen angesichts der Chagall-Fenster im Zürcher Münster schier das Bewusstsein verlieren vor Glück, so ist der Tourist nicht weit, der uns mit dem Blitzlicht seines Fotoapparats rüde weckt; und wenn wir vor einem Aquarell Paul Klees stehen und eben in den zartperlmutternen Schattierungen gemalter Musik deren Töne zu hören beginnen, fängt mit Sicherheit das Mobiltelefon des neben- stehenden Besuchers an, eine elektronische Variante von Wagners Walkürenritt oder eine ähnliche Scheusslichkeit zu blöken.

Unter diesen Bedingungen ist es schwer, das zu tun, was die Dichterin Hilde Domin in einem ihrer, wie ich finde, schönsten Gedichte gefordert hat: «Nicht müde werden / sondern dem Wunder / leise / wie einem Vogel / die Hand hinhalten.» Dass das aber schwer ist, ist genau die Bedingung, die einst Markus, nach ihm Bach und Lehms, dann Goethe und schliesslich mit Hilde Domin auch die Stimme unserer Gegenwart im Wesen des Wunders ausgemacht haben: Dieses Wesen zu erkennen, erfordert eine Bildung der Seele, die heute vielleicht mehr denn je der Rückführung des Kunstschönen auf seine wurzeln in der Poetik des Wunders bedarf. Das Schöne hat von der Zeit an, in der die Evangelisten im Zeichen ihres Verkündigungsauftrages die bewegende Kraft von Jesu Wundertätigkeit in ihre Erzählungen gefasst haben, über die vollendete Zusammenführung von Text und Musik, wie wir sie in Bachs Kantaten erleben dürfen, bis hin zur Geburt der modernen Ästhetik aus dem Geist der biblischen Offenbarungsrhetorik stets die Aufgabe übernommen, individuelle Erfahrungen des Überwältigtseins zu bewahren – und vor allem, ihnen eine Stimme zu geben, die uns bis heute aus der Taubstummheit des Erfahrungsmoments zur Mitteilung erlösen kann: «Geist und Seele wird verwirret», damit wir «nicht müde werden / sondern dem Wunder / leise / wie einem Vogel / die Hand hinhalten»: «Wer Ohren hat zu hören, der höre».

Literatur

• Hilde Domin, Nicht müde werden, in: Hilde Domin, Hier. Gedichte, Frankfurt a. M. 2006

• Johann Wolfgang von Goethe, Harzreise im Winter, in: Karl Eibl (Hg.), Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Gedichte, Bd. I: 1756–1799, Frankfurt a. M. 1987