Brich dem Hungrigen dein Brot

BWV 039 // zum 1. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt und Bass, Vokalensemble, Oboe I + II, Blockflöte I + II, Streicher und Basso continuo

Die zum 1. Sonntag nach Trinitatis 1726 entstandene zweiteilige Kantate BWV 39 ist ganz vom Gedanken des gottgefälligen Erbarmens mit den Notleidenden sowie der Aufforderung zum Dank für die empfangenen göttlichen Wohltaten geprägt. Ihr ausgedehnter Eingangssatz gehört mit seiner Verknüpfung von bildhafter Vokaldeklamation und ausgefeilter Fugenstruktur, seiner demutsbetonten Instrumentierung sowie der atemberaubenden inneren Beschleunigung zu Bachs bedeutendsten Bibelwortchören. Auch die feinsinnig registrierten Arien und Rezitative zeigen Bach auf der Höhe seiner Textaneignung und Klangdisposition; es braucht dabei nur eine flüssige Continuostütze, um dem Hebräer-Wort «Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht» angesichts der gewählten Bass-Sololage christusgleiche Eindringlichkeit zu verleihen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Keiko Enomoto, Cornelia Fahrion, Julia Schiwowa, Simone Schwark, Susanne Seitter

Alt

Laura Binggeli, Antonia Frey, Francisca Näf, Lea Pfister-Scherer, Lisa Weiss

Tenor

Rodrigo Carreto, Tiago Oliveira, Sören Richter, Nicolas Savoy

Bass

Fabrice Hayoz, Serafin Heusser, Grégoire May, Daniel Pérez, Philippe Rayot

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Patricia Do, Elisabeth Kohler, Olivia Schenkel, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Claire Foltzer, Matthias Jäggi

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Markus Bernhard

Blockflöte

Yukiko Yaita, Kiichi Suganuma

Oboe

Andreas Helm, Philipp Wagner

Fagott

Susann Landert

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Referent

Werner van Gent

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

18.03.2022

Aufnahmeort

Trogen (AR) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

23. Juni 1726, Leipzig

Textdichter

Jesaja 58, 7–8 (Satz 1); Hebräerbrief 13, 16 (Satz 4); David Denicke (Satz 7); Unbekannt/Textdrucke Meiningen 1719 und Rudolstadt 1726 (Sätze 2–3), Christoph Birkmann (Sätze 5–6)

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die zum 1. Sonntag nach Trinitatis entstandene Kantate BWV 39 markiert den Beginn von Bachs viertem Jahreszyklus. Mit ihrer zweiteiligen Form und den jeweils einleitenden Worten aus dem Alten und Neuen Testament ist sie typisch für eine Jahresproduktion, die stark durch derartige Kantaten von Bachs Meininger Vetter Johann Ludwig Bach geprägt war. Dabei verstärkten sich bereits die beiden Lesetexte des Sonntags – Gottes Liebe als Vorbild für den Umgang mit dem Nächsten in der Epistel (1. Johannes, 4) sowie das Gleichnis vom armen Lazarus und der Verdammung des reichen Mannes (Lukas 16) – in ihrer auf tätige Barmherzigkeit zielenden Aussage.

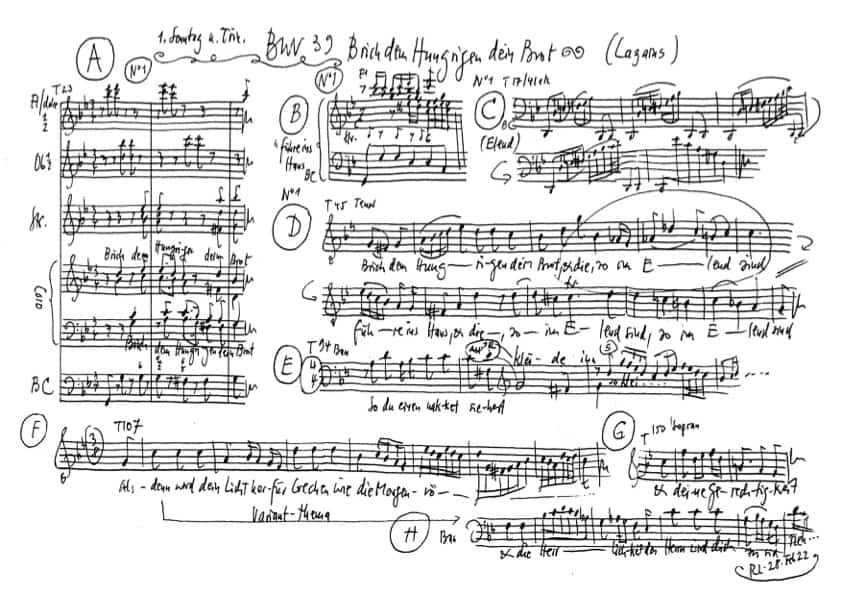

Der Eingangschor beginnt in stillem, aber eindrücklichem Duktus. Im Durchlauf getupfter Zweiachtelmotive mit nachfolgender Pause wechseln sich Streicher und Oboen sowie die bei Bach fast immer in Kontexten der pastoralen Geborgenheit oder kindlich vertrauenden Liebe besetzten Blockflöten beständig ab, was sinnfällig für das «Brechen» und teilende Weitergeben des Brotes steht. Die paarig geführten Singstimmen passen sich diesem Gestus an, der sich erst mit der Zeile «und die, so im Elend sind, führe ins Haus» über einer beschleunigten Continuobewegung intensiviert. Eine weitere Textdurchführung entpuppt sich als weiträumige Fuge mit ausdrucksstarken Seufzern («Elend»), bevor eine Reprise mit enggeführten Einsätzen diesen Grossabschnitt abrundet. Den nächsten Gedanken nutzt Bach für ein gesprächsartiges Konzertieren aus Vorsänger («So du einen nackend siehest») und Tuttirufen («So kleide ihn!»), das in eine locker motettische Deklamation übergeht («und entzeuch dich nicht von deinem Fleisch»). Den Abschluss bildet eine canzonenartige Reihung zweier thematisch verbundener Fugen («alsdenn wird dein Licht herfürbrechen …»; «und die Herrlichkeit des Herrn …») mit eingeschobener eleganter Figuration («und deine Gerechtigkeit »). Tänzerischer Schwung und souveräner Textvortrag verbinden sich zu einer kunsthaft natürlichen Form, die in einen überraschend strahlenden Schluss mündet.

Das Bassrezitativ bezieht aus dieser Eröffnung hinreichend Energie, um in seinerseits opulentem Vortrag das Geschenk des göttlichen «Überflusses» argumentativ auszuloten: Alles, was wir haben, ist uns nur als «Probestein» der Bewährung in der Nächstenliebe gegeben. Wir haben nur den «Genuß», nicht das «Eigentum » daran, und auch Gott will daraus keineswegs einen seinerzeit ohnehin übel beleumundeten Zins beziehen, sondern uns zur tätigen Barmherzigkeit befähigen, von deren Herzlichkeit die abschliessende Kantilene redet.

Die folgende Altarie beginnt in aufgehelltem F-Dur, wobei das solistische Duettieren von Oboe und Violine durch den schwingenden 3⁄8-Takt angenehmen Fluss erhält. In dieser zarten Klanggestalt wird die Verheissung greifbar, im gebenden Tun dem Schöpfer zumindest als «Schatten» ähnlich zu werden – was der Librettist gut lutherisch nicht als Grund der Rechtfertigung vor Gott, sondern als «Vorschmack » der ewigen Seligkeit deutet: Nicht wir verdienen uns damit etwas, sondern der auf uns liegende Segen wird darin erkennbar und zum Samenkorn künftiger Himmelsfreuden.

Nach der an dieser Stelle folgenden Predigt beginnt der zweite Kantatenteil mit einem zugleich ernst mahnenden wie gefühlvoll ausgekosteten Arioso, das vom sprechenden Continuo vorbereitet und vom Singbass als Vox Christi aufgegriffen wird. «Wohlzutun und mitzuteilen, vergesset nicht – denn solche Opfer gefallen Gott wohl.» Wer möchte nicht auf so verbindliche Weise zu einem lebenslangen Kollektenbeitrag eingeladen werden…

Die folgende Sopranarie wirkt entsprechend wie eine besonders charmante Kapitulation vor einem unabweisbaren Gebot. Hohe Lage, eingängiger 6⁄8-Takt und die erneute Besetzung mit solistischer Blockflöte heben den einsichtsvollen Geist der Zusage hervor: «Höchster, was ich habe, ist nur deine Gabe.» Dieses Bekenntnis benötigt keine Kunst oder Länge, sondern bezaubert durch schlichte Wahrhaftigkeit.

Dieses befreite Annehmen der eigenen Begrenztheit bekräftigt das Altrezitativ, das durch die beigefügten Streicher einen verhalten feierlichen Charakter annimmt: Dem Menschen eignet nur das, was ihm Gott für dieses Leben geschenkt hat – aber dies kann er mit Würde tragen und solidarisch weitergeben. Der Schlusschoral formuliert dies in den lebensklugen Worten des Hannover‘schen Konsistorialrats David Denicke als gültige Zusammenfassung, die im wohlklingenden Bach‘schen Kantionalsatz Züge einer veritablen Seligpreisung annimmt. Dabei gehen die dublierenden Holzbläser wie ein warmer Impuls des gütigen Tuns in die Sopranstimme ein.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

«Brich dem Hungrigen dein Brot, und die, so im Elend sind, führe ins Haus! So du einen nacket siehest, so kleide ihn und entzeuch dich nicht von deinem Fleisch. Alsdenn wird dein Licht herfürbrechen wie die Morgenröte, und deine Besserung wird schnell wachsen, und deine Gerechtigkeit wird für dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen.»

1. Chor

Der Kopfsatz des 1. Teils dieser Kantate für den 1. Sonntag nach Trinitatis ist ein wörtliches Zitat aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kap. 58, 7–8, dem Proprium dieses Sonntags entsprechend ein Aufruf zur Barmherzigkeit, zum Brotteilen, zu tätiger Nächstenliebe und Gerechtigkeit. In seinem ausgedehnten Satzkonzept verbindet Bach eine konzertante Grossform mit der kontrastreichen Abschnittsdeutung und ausgefeilten Vokalpolyphonie einer Motette. Die zu Streichern und Chor hinzutretenden Blockflöten und Oboen betonen die mitleidsvolle Aura der Grundaussage, deren Gedanke des «Brotbrechens» im Sinne der teilenden Weitergabe gleich das einleitende Wechselspiel der Stimmen und Instrumentengruppen prägt. Es macht zugleich hörbar, wie aus dem bescheidensten Gabentausch beglückende Gemeinschaft entstehen kann.

2. Rezitativ — Bass

Der reiche Gott wirft seinen Überfluß

auf uns, die wir ohn ihn auch nicht den Odem haben.

Sein ist es, was wir sind; er gibt nur den Genuß,

doch nicht, daß uns allein

nur seine Schätze laben.

Sie sind der Probestein,

wodurch er macht bekannt,

daß er der Armut auch die Notdurft ausgespendet,

als er mit milder Hand,

was jener nötig ist, uns reichlich zugewendet.

Wir sollen ihm für sein gelehntes Gut

die Zinse nicht in seine Scheuren bringen;

Barmherzigkeit, die auf dem Nächsten ruht,

kann mehr als alle Gab ihm an das Herze dringen.

2. Rezitativ

Im ernst vertonten Bassrezitativ gibt der unbekannte Textdichter eine Auslegung der prophetischen Sozialethik des Zitates und Chorsatzes: Als biblisches Leitmotiv und Grundüberzeugung wird man sicher die Epistel jenes Sonntags heraushören: «Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. … lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.» (1. Johannesbrief 4, 16; 19). So wird das Bild vom reichen Überfluss Gottes in seiner Wirkung auf uns Menschen ethisch interpretiert: als Anteilgabe und Barmherzigkeit.

3. Arie — Alt

Seinem Schöpfer noch auf Erden

nur im Schatten ähnlich werden,

ist im Vorschmack selig sein.

Sein Erbarmen nachzuahmen,

streuet hier des Segens Samen,

den wir dorten bringen ein.

3. Arie

In der Altarie wird der Gedanke weitergeführt und vertieft: Das Ähnlichsein (Gen. 1, 28) und aktive Ähnlichwerden mit dem Gott der Liebe ist ein Vorgeschmack auf Seligkeit, solche Taten sind aktive «Segenssamen», die als Ernte dann gleichsam in die Scheunen des Jenseits eingebracht werden können. Das klangschöne Begleittrio aus Oboe, Violine und Continuo hüllt die vortragende Altstimme in eine elegische Aura inwendigen Glänzens ein, die das sorgetragende Bemühen der Menschen würdigt, es jedoch zugleich als blossen «Vorschmack» einer höheren Fülle und Vollkommenheit kenntlich macht.

4. Arie — Bass

«Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn solche Opfer gefallen Gott wohl.»

4. Arie

Der (auf die Predigt folgende) zweite Teil der Kantate beginnt wiederum mit einem Bibelzitat, nun aus dem neutestamentlichen Hebräerbrief 13, 16, in dem Hilfe gegenüber bedürftigen Mitmenschen als Gott wohlgefälliges «Opfer» interpretiert wird – eine das ganze Neue Testament zutiefst prägende Ethisierung des Opferbegriffs. Dieses gewichtige Bibeldictum hat Bach einer ostentativ allem Prunk entsagenden schlichten Zweistimmigkeit anvertraut, die im Dialog zweier kantabel gesetzten tiefen Stimmen besondere Eindringlichkeit entfaltet.

5. Arie — Sopran

Höchster, was ich habe,

ist nur deine Gabe.

Wenn vor deinem Angesicht

ich schon mit dem meinen

dankbar wollt erscheinen,

willt du doch kein Opfer nicht.

5. Arie

Die Sopranarie nimmt Gedanken des Bassrezitativs (Nr. 2) auf – Dankbarkeit gegenüber dem grosszügigen Gott, und auch der Gedanke der Bassarie (Nr. 4) findet hier seine Bestätigung: Gott will kein anderes «Opfer» als eine dergestalt aktive Dankbarkeit. Zwei unisono geführte Blockflöten verleihen dieser Arie jene zutrauliche Bescheidenheit, von der der Sopran in zarten Wendungen spricht. Wie sehr die Abwendung vom alten Opferdienst und aller Rechtfertigung durch äusserliche Werke Menschen befreien kann, vermag man dieser zart lutherischen Gnadenmusik allenthalben abzulauschen.

6. Rezitativ — Alt

Wie soll ich dir, o Herr! denn sattsamlich vergelten,

was du an Leib und Seel mir hast zugut getan?

Ja, was ich noch empfang, und solches gar nicht selten,

weil ich mich jede Stund noch deiner rühmen kann?

Ich hab nichts als den Geist, dir eigen zu ergeben,

dem Nächsten die Begierd, daß ich ihm dienstbar werd,

der Armut, was du mir gegönnt in diesem Leben,

und, wenn es dir gefällt, den schwachen Leib der Erd.

Ich bringe, was ich kann, Herr, laß es dir behagen,

daß ich, was du versprichst, auch einst davon mög tragen.

6. Rezitativ

Nicht ein «Vergelt’s Gott», sondern der Mensch solle Gott dessen Wohltaten so vergelten, indem er zurückzugeben sich übt, in Teilnahme und Teilgabe: in Bezug auf den Geist, auf die «Begierde» des Nächsten, in Grosszügigkeit gegenüber Armut und auch in der Bereitschaft, den irdischen Leib «zurückzugeben»: «Ich bringe, was ich kann», dies allerdings in der Hoffnung auf die künftige Gegengabe Gottes (ewiges Leben)… Diese Leben und Tod in einer umfassenden Vorstellung von Barmherzigkeit einbindende Zwiesprache mit dem Höchsten wird durch den beigegebenen Streichersatz in zu Recht feierliches Licht gehüllt.

7. Choral

Selig sind, die aus Erbarmen

sich annehmen fremder Not,

sind mitleidig mit den Armen,

bitten treulich für sie Gott.

Die behülflich sind mit Rat,

auch, wo möglich, mit der Tat,

werden wieder Hülf empfangen

und Barmherzigkeit erlangen.

7. Choral

Der Schlusschoral – die 6. Strophe aus David Denickes «Kommt, lasst euch den Herren lehren» (1648) – ist eine Zusammenfassung der ganzen Kantate, eine Seligpreisung all jener, die Hilfsbereitschaft, Mitleid, Offenheit und Barmherzigkeit leben.

Werner van Gent

Die Kantate, die gerade so wunderschön aufgeführt wurde und die wir gleich noch einmal hören werden, sie ist knapp 296 Jahre alt, der Anfangstext aus Jesaja sogar noch viel, viel älter ‒ und doch: Aktueller hätte diese Kantate heute nicht sein können, eine Kantate, die im Kern nichts anderes ist als ein dringender Aufruf zur Solidarität mit den Notleidenden, den Schwächeren.

Solidarität ist genau das, was wir in diesen Tagen erleben. So erschütternd das enorme Leid in der Ukraine seit dem 24. Februar auch ist, so unverständlich das Handeln des russischen Despoten auch sein mag, wenn wir sehen, mit welcher Wucht sich die Hilfsbereitschaft in Europa entfaltet, dann ist das herzerwärmend und beeindruckend – ohne Wenn und Aber.

Unsere Regierung, der Bundesrat, der gerade noch mit eisiger Härte Flüchtende aus Afghanistan aufgrund von legalen Überlegungen hat ausweisen lassen, machte innerhalb von wenigen Tagen eine Kehrtwende zugunsten eines humanitären Engagements, das diesen Namen tatsächlich verdient. Das ist beachtlich.

Was ist denn heute anders im Ukrainekrieg? Was bewirkt diese beispiellose Hilfsbereitschaft? Der afghanische Schriftsteller Emran Feroz, den ich sehr schätze, stellte die bange Frage, ob möglicherweise die Augenfarbe der Flüchtenden eine Rolle spiele.

Ich will hoffen, dass dies bei der übergrossen Mehrheit in unserem Land nicht der Fall ist. Wenn wir den Notleidenden in der Ukraine unser Brot brechen, dann ist offensichtlich noch etwas anderes im Spiel.

Sieht man sich die Meinungsumfragen an, dann ist ein erstaunlich grosser Teil der Bevölkerung Europas heute gewillt, selbst dann noch auf russisches Gas und Öl zu verzichten, wenn dies zu grösseren Engpässen unserer Energieversorgung führen würde.

Wir alle fühlen uns offenbar ernsthaft bedroht von einem despotischen Angriff auf unseren Frieden, auf unser System, auf unsere Gesellschaftsordnung.

Es schwant vielen inzwischen, dass wir uns in einem Krieg der Systeme, in einem Krieg der Despotie gegen die Demokratie befinden. Viele versuchen zwar noch, diesen Kampf auf eine Person im Kreml herunterzubrechen – schön wäre es, dann wären nämlich alle Probleme gelöst, wenn diese Person verschwinden würde. Doch das ist allzu einfach. Gerade bahnt sich nämlich eine internationale Allianz der Despotie an. Mohammed bin Salman, Putin und Xi Jinping vereint die tiefe Abneigung gegen unsere Gesellschaftsordnung. Sie sind sogar schon dabei, den Dollar als Leitwährung für Ölverkäufe durch die chinesische Währung zu ersetzen. Mit eigenen Banken und ohne SWIFT, ohne auf die Prinzipien des Westens Rücksicht nehmen zu müssen. Sie wollen uns als Kunden haben, die sollen aber den Mund halten. Wollen wir das akzeptieren?

Wie soll man auf diesen Krieg der Systeme antworten? Überall, in Deutschland, in den USA, auch in der Schweiz, wird der Ruf laut, die Verteidigungsausgaben zu steigern. Die Nato, die gerade noch ein entsetzliches Debakel am Hindukusch veranstaltet hat, soll nun die westlichen Demokratien retten, während sie in der Ukraine aus naheliegenden Gründen untätig bleiben muss. Ich bin da sehr skeptisch.

Klar, wenn Feuergefahr besteht, tut man gut daran, eine eingeübte Feuerwehr zur Hand zu haben. Ich habe aber einfach zu viele Kriege erlebt, um zu glauben, dass das Militär die Konflikte wird lösen können – Afghanistan, Irak, Syrien. Die beste Armee ist immer noch die, die nie zum Einsatz gelangt, weil man Respekt vor ihr hat. Es darf so gesehen nie dazu kommen, dass die militärischen Karten auf dem Tisch landen.

Doch gerade jetzt liegen die Karten schonungslos auf dem Tisch – und es sind keine guten Karten für den Westen.

Wenn ich den Vergleich zur Brandgefahr kurz weiter bemühen darf: Mindestens so wichtig wie eine eingeübte Feuerwehr ist eine gute Prävention, sind gute Brandschutzbestimmungen. Auf das internationale Parkett übertragen heisst das: Es braucht eine wirksame Sicherheitsarchitektur, eine Architektur, welche die Sicherheit für alle beteiligten Staaten garantiert.

Doch leider ist das nach dem 2. Weltkrieg entstandene und im Kalten Krieg noch ausgebaute Sicherheitsgebäude in den letzten Jahren systematisch geschwächt, ja geradezu böswillig von Trump, Putin und anderen dekonstruiert worden, Vereinbarungen über die Rüstungskontrolle, über gegenseitige Kontrollflüge, internationale Strukturen, wie die OSZE, das alles und vieles mehr hat man auslaufen lassen. Heute stehen wir vor einem Scherbenhaufen.

Und die militärische Abschreckung? Sie funktioniert gerade jetzt nur in einer Richtung, wie wir schmerzlich erfahren müssen in der Ukraine.

Henry Kissinger, beileibe kein Pazifist, sondern ein hartgesottener Politiker, der in globalen Kategorien denkt, hat 2014 in einem Bericht in der «Herald Tribune» ziemlich genau vorausgesagt, was alles schieflaufen würde, wenn man die komplexe politische Lage in der Ukraine und die Zielsetzung des Kremls nicht richtig einschätzen würde. Seine Warnungen verhallten damals wirkungslos. Am Ende ist es genau so gekommen, wie er vorausgesagt hatte.

Die Politik der Beschwichtigung, der blinde Glaube, Despoten würden durch das Geschäft schon zur Vernunft kommen – wie oft muss man denn noch erfahren, dass dies nicht funktioniert? Bei Hitler hat es nicht funktioniert, bei Erdogan funktioniert es nicht, bei Mohammed bin Salman funktioniert es nicht und bei Xi Jinping schon gar nicht.

Ich kann einfach nicht verstehen, wie Menschen sich ins Zeug werfen, damit unbedingt noch mehr aufgerüstet wird, die dafür bereit sind, zwischen 2 und 3% des BIP zu zahlen, die aber vor wirksamen Sanktionen zurückschrecken, weil die, im Falle Russlands, nochmals 3‒4% des BIP kosten könnten.

Sanktionen und Embargos sind teuer, und sie funktionieren auch nur dann, wenn sie multinational abgestützt werden. Wenn solche Massnahmen aber konsequent angewendet werden, dann entsteht daraus eine hochwirksame Abschreckung, hochwirksam bei weiteren Angriffen, die mit Sicherheit kommen werden. Wir sehen ja, wie der immer süffisant lächelnde Xi Jinping gerade doch etwas nervös wurde, weil das goldene Geschäft entlang seiner neuen Seidenstrasse in Gefahr kommt.

Das ist der einzige Hebel, den wir im globalen Krieg der Systeme haben. Die wirtschaftliche Abschreckung muss aber mindestens so glaubwürdig sein wie die nukleare. Die halbherzigen Sanktionen der Vergangenheit waren kontraproduktiv, sie zeigten den Despoten in aller Welt: «Macht doch, was ihr wollt – wir wollen nur unser Geschäft weiterführen.»

Häufig heisst es dann: «Wenn wir nicht liefern, dann wird es die Konkurrenz tun» – das stimmt und belegt nur, wie wichtig es ist, internationale Sanktionen breit abzustützen. Nochmals: Wirksame Sanktionen kosten Geld, viel Geld, aber nicht annährend so viel Geld wie die Verheerungen, die gerade in der Ukraine angerichtet werden. Und: Wir haben eine gut ausgebaute Versicherungsindustrie, welche die mit Sanktionen verbundenen Risiken zumindest teilweise abfedern könnte, wie das bei den ERGs bzw. Hermesbürgschaften bereits hervorragend funktioniert.

Der grosse Vorteil von wirtschaftlichen Druckmitteln: Man kann sie am Verhandlungstisch gezielt einsetzen. Denn eines sollte klar sein: Wie sehr sich dieser Systemkrieg auch zuspitzen mag, am Ende wird man doch wieder verhandeln müssen.

Die Alternative wäre das Chaos einer globalen Wiederholung des Dreissigjährigen Krieges.

Übrigens: Der europäische Dreissigjährige Krieg im 17. Jahrhundert ist ein gutes Beispiel dafür, dass es am Ende nur die Diplomatie ist, welche die Konflikte beenden kann.

Fünf Jahre lang dauerten die Verhandlungen, bis am 24. Oktober 1648 der Westfälische Frieden dem Gemetzel in Zentraleuropa und nebenbei auch noch dem 80-jährigen Unabhängigkeitskrieg der Niederlande gegen die Spanier ein Ende setzte.

Ein Drittel der in Zentraleuropa lebenden Menschen hatte das Morden und Töten und die damit einhergehenden Seuchen nicht überlebt. Der Kontinent lag in Trümmern. Dennoch wurde Frieden geschlossen.

Eines sollte uns hier und heute klar sein: Ohne diesen Frieden würden wir heute kaum die herrliche Musik von Johann Sebastian Bach hören können. Denn erst diese Verträge haben Zentral- und Westeuropa einen wirtschaftlichen Aufschwung beschert. In Sachsen spricht man vom «Augusteischen Zeitalter», in dem Kurfürst August die Kultur aufblühen liess – das Barockzeitalter erlebte einen Höhepunkt nach dem anderen.

Der Friede bedeutete damals aber leider nicht Wohlstand und Recht für alle. Im Gegenteil.

In Sachsen lebte auch 70 Jahre nach dem Friedensschluss, also um die Zeit herum, als die Kantate 39 geschrieben wurde, rund die Hälfte der Menschen im extremen Prekariat. Besonders betroffen waren übrigens die Frauen, die mehr als dreimal so stark von der Armut betroffen waren als die Männer: Zofen, die von den Gutsherren geschwängert und dann auf die Strasse geworfen waren, Witwen, alleinstehende Mütter. Der einzige Ausweg war für viele dieser Frauen entweder das Bettlertum oder die Prostitution.

Das damals herrschende Standessystem mit Zünften und einem korrupten Adel blockierte den gesellschaftlichen Aufstieg des Individuums. Das Versprechen der Aufklärung wurde nicht eingelöst, das System war dysfunktional. Der Ruf «Brich dem Hungrigen dein Brot» war so gesehen auch Ausdruck der Einsicht, dass man auf einem sozialen Vulkan lebte, einem Vulkan, der drei Generationen später im Pariser Becken ausbrechen sollte.

Vieles von dem, was sich seither gebessert hat, ist auf genau diese Einsicht zurückzuführen, auf die Einsicht nämlich, dass das «Brechen des Brotes» nicht nur als Zeichen von Barmherzigkeit, sondern auch als Voraussetzung für das Überleben einer Gesellschaftsordnung zu verstehen ist.

In der Kantate kommt die Belohnung dafür noch von Gott. In unserer säkularisierten Welt wird die Belohnung möglicherweise sehr viel unmittelbarer zu erfahren sein, vorausgesetzt, dass wir im extrem gefährlichen Krieg der Systeme gewillt sind, für einmal unser «Business as usual» dem Überleben unserer Gesellschaftsordnung unterzuordnen. Ich bitte Sie, sich die Kantate 39 noch einmal unter genau diesem Gesichtspunkt anzuhören.