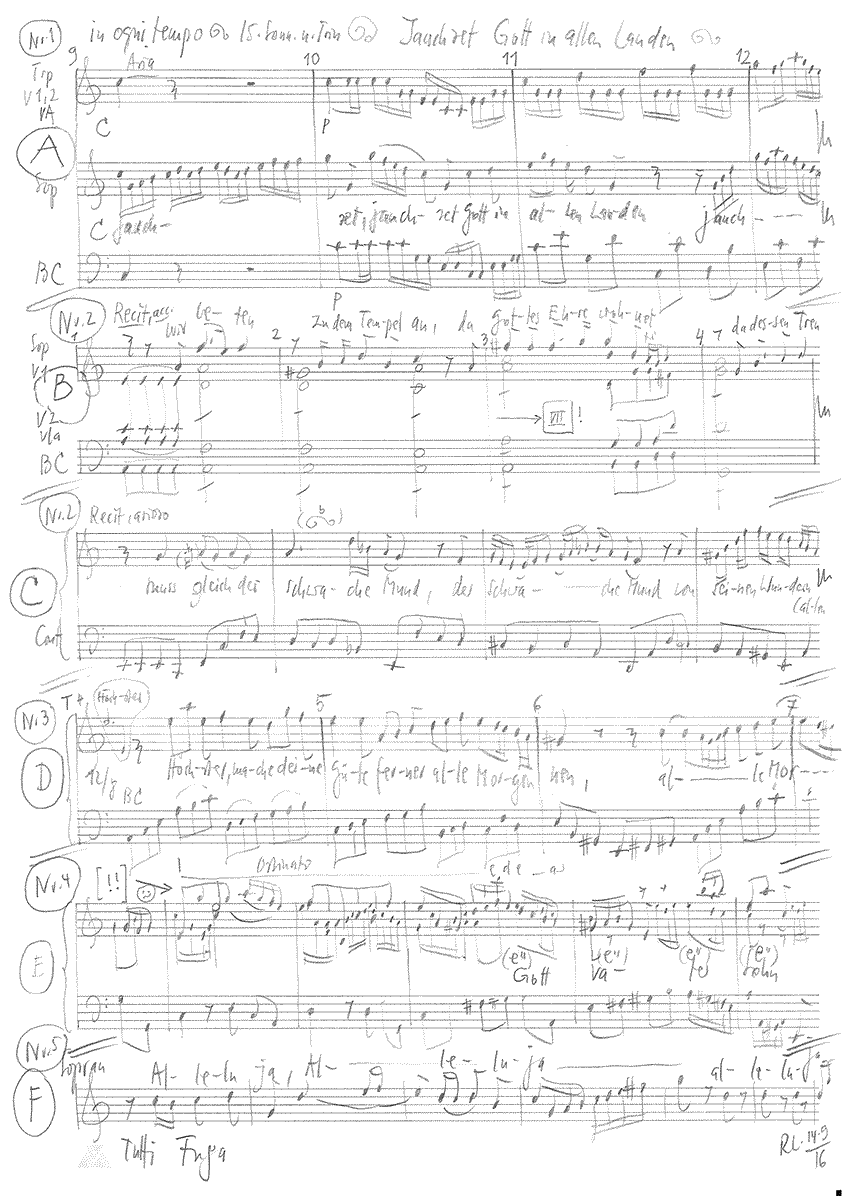

Jauchzet Gott in allen Landen

BWV 051 // zum 15. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Tromba, Streicher und Basso continuo

Die Evangelienlesung für diesen Trinitatissonntag ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt, in welchem Jesus von falscher und echter Sorge spricht und dazu auffordert, nicht kleingläubig um den Lebensunterhalt zu sorgen, sondern zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten (Matthäus 6, 24–34). Der Kantatentext nimmt diese Gedanken andeutungsweise auf und setzt sie fort mit dem Lob Gottes und dem Dank für erfahrene Wohltaten. Bach entwarf für diesen Text eine seiner wenigen reinen Solokantaten, wobei es sich bei der auf 1730 datierbaren Fassung möglicherweise um die erweiterte Fassung einer älteren (Weimarer?) Komposition handelt. Der von ihm selten verwendete Begriff «Cantata» korrespondiert dabei mit einer besonders modernen und höfischen Schreibart der Komposition. Die autographe Bestimmung «et in ogni Tempo» erlaubte ausdrücklich eine Darbietung auch jenseits des 15. Sonntags nach Trinitatis; vom Komponisten handschriftlich ergänzte Textvarianten deuten auf mindestens eine Wiederaufführung zu besonderen Anlässen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Solisten

Sopran

Sibylla Rubens

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Markus Bernhard

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Adolf Muschg

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

15.09.2016

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Unbekannt,

4. Satz nach Johann Gramann, 1548

Erste Aufführung

15. Sonntag nach Trinitatis,

17. September 1730

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

«Jauchzet Gott in allen Landen» (BWV 51) ist in mancher Hinsicht ein Solitär unter Bachs Kirchenmusiken. Mit der Kombination von Solosopran und Trompete geriert sie sich als echte «Cantata» im italienischen Sinne des Wortes und wird in Bachs autographer Partitur ausnahmsweise auch so bezeichnet. Wohl zum 15. Sonntag nach Trinitatis 1730 entstanden, hat Bach ausweislich des Titelblattes zugleich eine flexible Verwendung «in ogni Tempo» zugestanden, was dem vielfältig einsetzbaren Lob- und Dankcharakter des Werkes entspricht. Bis auf die choralgebundene Nummer 4 könnte zudem eine ältere Vorlage benutzt worden sein; für die Ecksätze hat Bachs Sohn Wilhelm Friedemann später in Halle noch eine Version mit zwei Trompeten und Pauken nachkomponiert.

Die Musik der Eröffnungsarie schält sich aus dem Unisono-Einstieg heraus, dessen Fanfarenmotivik

der Sopran in eine von Zugfiguren geprägte Bravourkantilene verwandelt. Im federnden Konzertieren von Violine I, Tromba, Solosopran und Streicherchor entsteht so eine entfesselte Miniatur; der zurückgenommene Mittelteil arbeitet in für Bach charakteristischer Weise dennoch konsequent mit

den Akkordbrechungen des Beginns, bevor eine elegante Wendung zur Reprise dem Satz Züge einer Durchkomposition verleiht.

Das Rezitativ Nummer 2 setzt demgegenüber auf einen starken Affektwechsel. Begleitet von einem geheimnisvollen Streichersatz mit langsamen Bebungen begibt sich die Solostimme passend zum Text auf einen demütigen Kirchgang («Wir beten zu dem Tempel an»), der für das betörte Ohr beinahe zu rasch in ein flüssiges Andante übergeht. Das «schwache Lallen» des irdischen Dankopfers wird durch die Reduktion auf eine seufzerartig stockende und an den eigenen Dekorationsversuchen scheiternde Singstimme sowie Continuo augenfällig dargestellt: Der Mensch tritt Gott in all seiner Blösse gegenüber, darf aber hoffen, dass dieser auch das notgedrungen «schlechte Lob» mit Wohlgefallen annimmt.

Darauf folgt mit der zweiten Arie ein inniges Gebet im pastoralen 12/8 -Takt, dessen sanfte Dreiachtelgruppen eine Art Ostinato-Puls konstituieren. Die schwebende Durchsichtigkeit der offenliegenden Singstimme verlangt dieser ein Höchstmass an spannungsvoller Beweglichkeit ab; Schlüssel zum Satzcharakter dürfte das im Mittelteil hervorgehobene «dankbare Gemüte» sein, das die wie mit glänzenden Kinderaugen vorgetragene Arie zum Sinnbild des Behütetseins im ganzen Lebenslauf werden lässt.

Diese ausgeprägte Subjektivität wird mit der anschliessenden Choralbearbeitung von einer mehr kollektiven Zugangsweise abgelöst, die die Liedmelodie mit einem arbeitsamen Trio zweier Violinen über einem munteren Bass umkleidet. «Sei Lob und Preis mit Ehren, Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist» – während der Text als trinitarische Bekräftigungsformel fungiert, stehen die vertrackten Imitationen der Instrumente sowohl für den Triumph der gottgefälligen musikalischen Kunst wie auch für die Mühsal eines allzeit frommen Daseinsweges. Angesichts der mit zwölf Zeilen überaus langen Liedsubstanz sorgt der beschwingte Dreiertakt dafür, dass das Stück nicht in lederne Kontrapunktik abgleitet; zudem gestaltet Bach den Übergang in das abschliessende Alleluja als mitreissende Überraschung. In diesem grandiosen Kehraus bringt sich die lang aufgesparte Trompete sieghaft in Erinnerung; auch greifen die Streicher mit ihren Begleitstrecken und Zwischenspielen die dichte Faktur des Chorals auf und verhüten so die bei einem derart hurtigen 2/4 -Metrum sonst rasch drohende Kurzatmigkeit der Musik. Die Solostimme wird dabei abwechselnd in tiefe Register geführt und auf veritable Gipfeltouren geschickt. In Takt 180 darf sie sogar das selten geforderte hohe c’’’ herausschmettern, ehe nach allerlei Kaskaden der bündige Schluss der wohl glänzendsten Vokalkomposition erreicht wird, die Bach je zu schreiben wagte. Der qualitativ von seinem Ensemble eher selten verwöhnte Thomaskantor muss im September 1730 über einen aussergewöhnlichen Diskantisten verfügt haben – wie er diese rare Chance zu nutzen wusste, vermag uns noch heute zu verzaubern.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arie

Jauchzet Gott in allen Landen!

Was der Himmel und die Welt

an Geschöpfen in sich hält,

müssen dessen Ruhm erhöhen,

und wir wollen unserm Gott

gleichfalls itzt ein Opfer bringen,

daß er uns in Kreuz und Not

allezeit hat beigestanden.

1. Arie

Dem Aufruf «Jauchzet Gott in allen Landen!» Folge zu leisten, heisst auch, ihm für alle Durchhilfe «in Kreuz und Not» zu danken. Bach schuf dafür eine ausgesprochene Bravourarie, in der sich die virtuosen Partien des Soprans und der Trompete über einem von Fanfarenmotiven geprägten Orchestersatz immer wieder gegenseitig inspirieren und antreiben. Der Thomaskantor muss hierzu über einen Diskantisten von aussergewöhnlicher Stimmkraft verfügt haben, hinter dem die Forschung (J. Rifkin) Talente wie den späteren preussischen Hofmusiker Christoph Nichelmann vermutete.

2. Rezitativ

Wir beten zu dem Tempel an,

da Gottes Ehre wohnet;

da dessen Treu,

so täglich neu,

mit lauter Segen lohnet.

Wir preisen, was er an uns hat getan.

Muß gleich der schwache Mund

von seinen Wundern lallen,

so kann ein schlechtes Lob ihm dennoch

wohlgefallen.

2. Rezitativ

Am Ort, «da Gottes Ehre wohnet», versammelt sich die Gemeinde zur Anbetung und zum Lobpreis. Zwar wirkt das Gebet vor dem grossen Gott wie hilfloses Lallen. Aber ein «schlechtes (schlichtes!) Lob» wird ihm dennoch gefallen. Der Gebetsgestus der Solostimme wird dabei von einem feierlichen Streichersatz begleitet, dessen langsames Beben Demut und Schauder angesichts des Allerheiligsten verkörpert. Anschliessend zeichnet ein arioser Abschnitt das eifrig «lallende» Lob des «schwachen Mundes» plastisch nach – das Verstummen der Streicher verdeutlicht dabei den Übergang in die schlichtere menschliche Sphäre.

3. Arie

Höchster, mache deine Güte

ferner alle Morgen neu.

So soll vor die Vatertreu

auch ein dankbares Gemüte

durch ein frommes Leben weisen,

daß wir deine Kinder heißen.

3. Arie

Martin Petzoldt nennt dieses aus Bibelworten geschöpfte Gebet den «Zenit der Kantate». Es enthält die Bitte, Gott möge seine Güte weiterhin walten lassen, und das Versprechen der Glaubenden, sich durch ein frommes Leben für die Vatertreue dankbar zu erweisen. Bei äusserster Reduktion der Mittel gelingt Bach hier im Zusammenspiel von Sopransolist und Continuo ein eindringliches Bild der leidenschaftlichen Bitte und Ergebung. Gestützt von einer haltgebenden 12⁄8-Bassbewegung kann die Singstimme in einen zutiefst persönlichen und von kindlichem Glauben erfüllten Dialog mit dem Höchsten treten; hier wird hörbar das Innerste ausgesprochen und die Sorge um das tägliche Dasein in einen lebenslang tragenden Lobpreis verwandelt.

4. Choral

Sei Lob und Preis mit Ehren

Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!

Der woll in uns vermehren,

was er uns aus Gnaden verheißt,

daß wir ihm fest vertrauen,

gänzlich uns lassn auf ihn,

von Herzen auf ihn bauen,

daß unsr Herz, Mut und Sinn

ihm festiglich anhangen;

drauf singen wir zur Stund:

Amen! Wir werdns erlangen,

glaubn wir zu aller Stund.

4. Choral

Diese trinitarische Choralstrophe ist von einem unbekannten Verfasser dem Lied Johann Gramanns «Nun lob, mein Seel, den Herren» (Psalm 103) angefügt worden. Für die mit zwölf Zeilen sehr lange Choralstrophe hat Bach einen begleitenden Triosatz aus 2 Violinen und Continuo entworfen, dessen nimmermüde Figurationen und vertrackte Verschlingungen neben der anhaltenden Begleitung noch auf den dornigsten Wegen auch die zuweilen mühselige Arbeit des vertrauenden Lobes abbilden.

Alleluja!

(5.)

Die abschliessende Arie besteht aus dem einen Wort «Halleluja», das übersetzt heisst: «Lobet Gott!» Alle Spannung und Last der Binnensätze löst sich in einem Schlussabschnitt von lustvoller Brillanz, dessen stürmische Koloraturen auch dank der Rückkehr der Trompete perfekt den Bogen zum Eingangssatz schlagen.

Adolf Muschg

Das Lob Gottes als Klage

Wenn wir die Kantate «Jauchzet Gott in allen Landen» hören, kann es uns passieren, dass wir diese Klage für einmal beinahe selbst-los vernehmen. Dann können wir in ihr das Geburtsmal der mit uns und von uns bedrohten Schöpfung erkennen.

«Und wir wollen unserm Gott

gleichfalls itzt ein Opfer bringen,

dass er uns in Kreuz und Not

allezeit hat beigestanden.»

War Johann Sebastian Bach ein gläubiger Christ?

Die Frage ist etwa so sinnvoll wie diejenige, ob ein Arzt an die Medizin glaube, oder – und vielleicht passender –: wenn man einen Angestellten fragte, ob er die Firma, die ihm Brot gibt, für notwendig halte. Die Frage nach ihrem Christentum erübrigte sich für Bachs Zeitgenossen schon durch die Tatsache, dass es für die bürgerliche Existenz obligatorisch war, auch wenn die Konfession differierte. Aber seit dem Westfälischen Frieden war man in Europa über blutige Religionskriege hinaus, auch wenn über Gott, Welt und Natur nun erst recht trefflich gestritten werden konnte, aber vornehmlich auf Papier. Dass Freigeister wie Voltaire der Kirche als solcher den Kampf ansagten, blieb die fulminante Ausnahme, allenfalls stand – für die gesteigerte Frömmigkeit der Pietisten – die «Mauer-Kirche» zur Disposition.

Aber Bachs evangelisches Christentum blieb von solchen Finessen unberührt – was er für sich in Anspruch nahm, war Luthers doppelte Freiheit, die da lautet: «Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan», aber auch: «Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.» Wir bewundern Bach dafür, wie er diesen gläubigen Doppelsinn in eine Kunst übersetzte, in der aus der Freiheit, mit der ein Thema behandelt wird, zugleich eine strenge Bindung der Töne folgt, wo das Beliebige keinen Platz mehr hat. Aber vom Menschen Bach galt zweifellos: getauft ist getauft, seine Tätigkeit, ob für die Kirche oder außerhalb, verlangte ihm kein Extra-Glaubensbekenntnis mehr ab, es genügte das rituelle, mit dem die Architektur von Kirche und Welt gesättigt war. Für seine Zeitgenossen war Bachs Musik selbstverständlich, und keineswegs auffällig, Teil dieser gemeinsamen Glaubensveranstaltung, in der eine approbierte Rhetorik Rahmen und Ton der Frömmigkeit vorgab. Der Komponist nahm diesen Grundton auf und variierte ihn je nach Gelegenheit. Und auch im höfischen oder stadtbürgerlichen Milieu, am reformierten Hof Köthens oder am katholischen Dresdens, lag seinem professionellen Selbstverständnis und seiner Entwicklung als Künstler ein Lob Gottes zugrunde, das keine Grenzen kennt und in dem man nie Meister genug sein kann. Was uns als Geniefall anrührt, ist also das Produkt einer Verbindung, die uns heute – den meisten, und ganz gewiss der Gesellschaft als ganzer – verlorengegangen ist. Auch wenn der Kirchenraum, wie hier in Trogen, als Konzertraum wunderbar bleibt: zwingend ist er nicht mehr.

Die Frage, wer hier noch ein gläubiger Christ sei, ist also eigentlich an uns gerichtet. Es ist die Frage, was es bedeutet, wenn wir eine Bach-Kantate wie diese BWV 51 mit Gefühlen anhören, die ihre ersten Hörer ganz gewiss nicht geteilt haben – und für die auch dem Komponisten die Vorstellung gefehlt hätte.

«Daß wir ihm fest vertrauen,

gänzlich uns lass’n auf ihn,

von Herzen auf ihn bauen,

dass uns‘r Herz, Mut und Sinn

ihm festiglich anhangen» –

um 1730, am 15. Sonntag nach Trinitatis, also dem ersten Septembersonntag, hörte die Thomaskirchen-Gemeinde in diesem Text den gesungenen Nachhall zur Predigt, in einer Form, die man mit mehr Genuss konsumierte, denn glücklicherweise hatte Luthers Reformation nicht jede Kunst aus dem Gottesdienst ausgetrieben und auch das Bilderverbot lässlicher gehandhabt als Zwingli und Calvin. Aber dass die Künste dem Wort dienstbar bleiben mussten, verstand sich auch in der Leipziger Thomaskirche von selbst, sie blieben Zierat, gerechtfertigt durch die Vorstellung, dass zu einem sakramentalen Inhalt auch ein würdiges Kleid gehört. Doch an der substantiellen Hierarchie änderte eine mediokre Predigt so wenig wie eine begnadete Musik.

Zugespitzt gesagt: auch der Text einer Kantate kann so hölzern sein wie derjenige der Kantate «Jauchzet Gott in allen Landen» – die Musik ist dafür geschaffen, dass man ihn hören soll, und schafft auch das Wunder, dass er sich hören lässt. Und in unseren Ohren sorgt sie jetzt dafür, dass wir ihn getrost überhören. Er geht in Bach auf wie Salz in der Suppe, und die Frage bleibt uns erspart, wie es uns, für sich genommen, schmecken würde. Wir hören nicht Gottes Wort, wir hören Bach – und es ist auch keine Frage, dass wir ihn nicht nur technisch besser, auch musikalisch schöner gehört haben, als die Kantate seinen Zeitgenossen – oder ihm selbst – je zu Gehör gekommen ist. Mit weniger gibt sich ein heutiges Konzertpublikum nicht zufrieden, während für die Thomasgemeinde um 1730 die menschliche Unvollkommenheit auch in dieser Form im Lob Gottes eingeschlossen gewesen wäre. Es genoss die schöne Erleichterung der Töne, während unser Genuss der Kantate anspruchsvoller geworden ist, seit wir auch ihre sakrale Dimension zuerst ästhetisch würdigen. Uns packt die Struktur dieser Musik, deren Würde noch grösser ist als ihre Anmut, weshalb man sich gewöhnt hat, sie «objektiv» oder auch «absolut» zu nennen. Was damals nur einige Kenner gehört haben – den Rang dieser Musik – gehört heute für jedermann zur Fama, die ihr vorausgeht, und zur Aura, die sie umgibt.

Da muss es wohl auch gesagt sein, dass uns Bach auch darum als beispiellos, als Solitär erscheint, weil die sakrale und soziale Umgebung seiner Musik so restlos weggebrochen ist. Auf diejenige Mozarts glauben wir uns noch eher einen Reim machen zu können, selbst wenn wir die Kostüme dazu aus dem Rosenkavalier beziehen. Sie liefern gerade ausreichend Stoff für unsere Phantasie eines speziellen Subjekts, das heisst: eines Genies im Sinn des späten 18. und vor allem des 19. Jahrhundert – vom Wunderkind bis zum frühen Tod, vom Leichtsinn bis zur Verschwendung –, um die erhabene Heiterkeit seiner Musik doppelt rätselhaft zu machen. Seither verlangt die Rezeption der Kunst auch eine passende, das heisst: unkonventionelle, am liebsten tragische Lebens-Legende ihres Schöpfers, die wir in seiner Musik wieder hören, und auch mit gutem Grund: denn sie klingt uns daraus scheinbar 1:1 entgegen, vom einsamen Winterreisenden bis zur Götterdämmerung.

Nichts davon bei Bach; sein vielköpfiger Musikerhaushalt, eingeschlossen die Wohngemeinschaft mit seinen Schülern, ist, bis zu Schlafrock und Perücke, von durchdringender Biederkeit, die kaum durch ein paar Anekdoten aufzulockern ist. Wir sehen einen bürgerlichen Musikmeister am Werk, der nach Brot geht und nicht ohne Pfiffigkeit die nächste Stelle sucht, die ihm auch die Butter dazu verspricht. Diese professionelle Mobilität ist gewissermassen die auffälligste Bewegung, die man an ihm wahrnimmt, bevor er in Leipzig settled ist, bis an sein ganz und gar untragisches Ende. Ein solches Leben gibt kein Künstler-Narrativ her – während sein grosser Zeitgenosse Händel durchaus ein solches zu bieten hatte und es sich leistete, am kleinen Bach einfach vorbeizusehen. Gewiss: dieser Bach hat Musikkennern eine innere Biographie subtiler Rezeption Telemanns, Vivaldis, Lullys zu bieten; das mag für ihn selbst abendfüllend gewesen sein. Für unser Verständnis – oder ehrfürchtiges Unverständnis – seiner Grösse genügt es nicht. Es bleibt am Genie-Fall orientiert, der in der hochbegabten Familie Bach gewissermassen erst in seinen Söhnen manifester eingetreten ist. Unsere Verehrung des beispiellosen Bach gründet im Paradox, dass sie erst durch den Siegeszug des genialen Subjekts quasi kontrapunktisch erweckt werden konnte – das fing mit Mendelssohn an. Und die Verehrung gedieh erst recht ins Unermessliche, als auch die kulturellen Stützen des Subjekts zu fallen begannen und sein Kult immer lückenhafter und fragwürdiger geworden war, bis zur faktischen Abdankung der Person in den Kollektiven des 20. Jahrhundert und des unteilbaren Individuums durch die Psychoanalyse.

Diese Erschütterungen und Umstürze des konventionellen Menschenbildes hatten die merkwürdige Nebenwirkung, Bach Lichts immer stärker und unangefochtener leuchten zu lassen. Er wurde für die Moderne und Postmoderne der Inbegriff – eben: absoluter, objektiver Kunst. Die sie allerdings auch für ihren Urheber gewesen war – aber als demütige Spiegelung der objektiven Allmacht einer absoluten Grösse. «Muß gleich der schwache Mund von seinen Wundern lallen, / so kann ein schlechtes Lob ihm dennoch wohlgefallen.»

Da keine Zeit gott-frei existieren kann, hat auch die globalisierte Gesellschaft ihren Gott: den Markt. Sein Evangelium ist der Wettbewerb, seine Verheissung the survival of the fittest, seine Seele der eigene Vorteil. Also preisen wir Gott, dass er uns heute zu diesen Konditionen einen grossen Bach-Abend beschert, mit genialen Interpreten, zum Vorteil eines Publikums – auch, ohne Zweifel, zum Vorteil von Bachs Musik. Als ihre dankbaren Kunden können wir die Koloraturen seines Hosianna im 5. Satz hören, ohne jede Verpflichtung, was wir hören, auch zu glauben, und auch ich muss zu ihrem Lob seiner Musik die Superlative des Marktes brauchen: unvergleichlich. Aber ausgerechnet am 15. Sonntag nach Trinitatis, zu Beginn der Erntezeit, also der landwirtschaftlichen Hochkonjunktur, verlangte der Kirchenkalender eine Predigt gegen das Haften an irdischen Gütern. Man ist kein Spielverderber, wenn man daran erinnert, dass wir die 51. Kantate ganz ausserhalb des Kontexts geniessen, in dem sie komponiert wurde und ohne den sie nicht entstanden, also auch nicht zu geniessen wäre. Es ist schon viel, wenn es uns gelingt, ihren Resonanzraum gegen den obligatorischen Lärmpegel des Marktes abzudichten: wir hören eine ganz andere Stimme als diejenige des billigen Jakobs. Dieser Gelegenheit verdanken wir das Erlebnis einer aus ihrem Zusammenhang entfernten Kunst als Absolutum – es ist gerade ihre Ferne, die, wenn sie uns in gegenstandsloser Objektivität begegnet, die grösste Nähe erzeugt, als wären in ihr Fernweh und Heimweh eins geworden.

Ja: Bachs Musik hat die merkwürdige Eigenschaft, die Leere, in der wir sie hören, nicht zu übertönen, nicht zu verkleiden, nicht zu beschönigen, sondern fühlbar zu machen. Sie macht uns Musik-Kunden zu Lauschenden. Wir hören einem Ding nach, das auf keinem Markt zu haben ist, weil man es überhaupt nicht haben kann: man müsste es sein, und dann wäre man kein «Man» mehr, keine statistische Grösse, sondern ein Mensch in aller gebotenen Kleinheit – und auch noch dankbar dafür. Das Schöne sei nichts als des Schrecklichen Anfang, meldet eine Elegie Rilkes, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Etwas von dieser schauderhaften Schönheit berührt uns in Bachs Kantaten, die uns vom Heiligen nur eins, dies aber unüberhörbar zu melden haben: Es fehlt, und es fehlt uns; unter dem Eindruck dieser überwältigenden Absenz werden wir, in Bach, fast wieder etwas wie eine Gemeinde.

Dann vermögen wir das Lob Gottes in dieser Kantate Nr. 51 als Klage zu hören. Aber dabei klagen wir nicht nur über uns selbst, verklagen auch keinen abwesenden Gott. Vielmehr kann es uns bei Bach geschehen, dass wir diese Klage für einmal beinahe selbst-los vernehmen und als Geburtsmal der mit uns und von uns bedrohten Schöpfung erkennen. Wenn uns da ein Trost bleibt, hat ihn wiederum nur die Kunst zu bieten. Ich schöpfe ihn – zum Schluss dieser Reflexion – nochmals aus Rilkes Erster Duineser Elegie, die vom Umgang mit Toten handelt. Wozu ich mir die Vermutung erlaube, dass dieser Umgang immer, und bis heute, die wahre Quelle der Kunst gewesen ist; das heisst: der Umgang mit unserer Sterblichkeit. Und damit geraten wir wohl auch wieder – dank ihrer sternenhaften Entfernung – in die Nähe von Bachs Musik.

«Aber wir, die so große

Geheimnisse brauchen, denen aus Trauer so oft

seliger Fortschritt entspringt –: könnten wir sein ohne sie?

Ist die Sage umsonst, daß einst in der Klage um Linos

wagende erste Musik dürre Erstarrung durchdrang;

daß erst im erschrockenen Raum, dem ein beinah göttlicher Jüngling

plötzlich für immer enttrat, die Leere in jene

Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt und tröstet und hilft.»