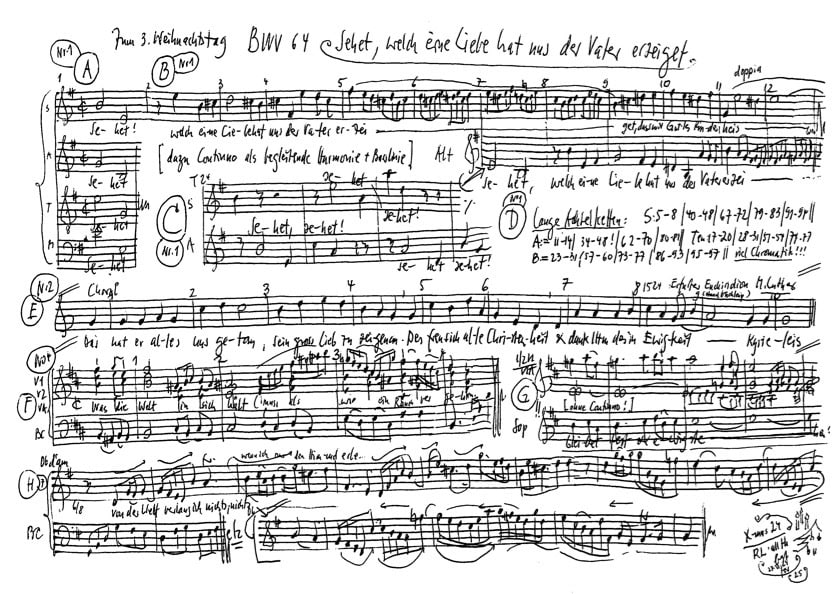

Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget

BWV 064 // zum 3. Weihnachtstag

für Sopran, Alt und Bass, Vokalensemble, Zink, Posaune I-III, Oboe d’amore, Streicher und Basso continuo

Dass der erfahrene Kapellmeister Bach den italienisch-deutschen Konzertatstil seiner Zeit beherrschte, musste er nach einem halben Jahr Leipziger Kantorat niemandem mehr beweisen. Daher setzte er zuweilen bewusst auf die alte Vokalpolyphonie und verzichtete auf eigenständige Instrumentalpartien. So werden im Eingangschor der zu Weihnachten 1723 entstandenen Kantate BWV 64 die Singstimmen nur von Streichern sowie dem «Stadtpfeifersatz» aus Posaunen und Zink verdoppelt – ein archaisches Klangbild, das zum rasanten Drive und der geschärften Harmonik des Fugenchores in eigentümlicher Spannung steht und so in der Krippenfreude schon das spätere Kreuz antönen lässt. Die drei Choralsätze des Werkes hellen dann ebenso wie die tänzerisch-farbigen Arien diesen auf Weltabwendung zielenden Ton der Kantate auf.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Lia Andres, Alice Borciani, Cornelia Fahrion, Mirjam Striegel, Baiba Urka, Noëmi Tran-Rediger

Alt

Antonia Frey, Stefan Kahle, Alexandra Rawohl, Lea Scherer, Sarah Widmer

Tenor

Zacharie Fogal, Manuel Gerber, Klemens Mölkner, Sören Richter

Bass

Fabrice Hayoz, Philippe Rayot, Peter Strömberg, Tobias Wicky

Orchester

Leitung

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Patricia Do, Elisabeth Kohler Gomez, Olivia Schenkel, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Claire Foltzer, Matthias Jäggi

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Markus Bernhard

Oboe d’amore

Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Zink

Frithjof Smith

Posaune

Henning Wiegräbe, Christine Häusler, Joost Swinkels

Cembalo

Thomas Leininger

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Referentin

Susanne Burri

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

13.12.2024

Aufnahmeort

Trogen (AR) // Evang. Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

27. Dezember 1723, Leipzig

Textgrundlage

Satz 1: 1. Johannes 3, 1

Satz 2: «Gelobet seist du, Jesu Christ» (Martin Luther, 1524), Strophe 7

Satz 4: «Was frag ich nach der Welt» (Balthasar Kindermann, 1664), Strophe 1

Satz 8: «Jesu, meine Freude» (Johann Franck, 1653), Strophe 5

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

«Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, daß wir Gottes Kinder heißen.»

1. Chor

Das Proprium des dritten Weihnachtstages ist dem Gedenken des Evangelisten Johannes gewidmet, dessen Theologie der Gottesliebe und der Gotteskindschaft mit dem Diktum aus dem 1. Johannesbrief 3:1 der Kantate BWV 64 das Thema vorgibt. Entsprechend ist der Satz als vierstimmige, strenge Motettenform mit duplierenden Streichern und Blechbläsern ausgestaltet. Aus dem hinweisenden Ruf «Sehet» schälen sich dabei dichte Imitationen heraus, deren Melodieführung so auffallend häufig von Kreuzvorzeichen Gebrauch macht, dass damit sicher ein Vorausblick auf das Liebesopfer Christi (am Kreuz) mitgemeint ist.

2. Choral

Das hat er alles uns getan,

sein groß Lieb zu zeigen an.

Des freu sich alle Christenheit

und dank ihm des in Ewigkeit.

Kyrieleis.

2. Choral

Die Antwort erklingt mit der ins helle G-Dur überführten siebten Strophe des Lutherchorals «Gelobet seist du, Jesu Christ», welche von der Liebe Gottes, der Freude und dem Dank der Menschen handelt.

3. Rezitativ – Alt

Geh, Welt! behalte nur das Deine,

ich will und mag nichts von dir haben,

der Himmel ist nun meine,

an diesem soll sich meine Seele laben.

Dein Gold ist ein vergänglich Gut,

dein Reichtum ist geborget;

wer dies besitzt, der ist gar schlecht versorget.

Drum sag ich mit getrostem Mut:

3. Rezitativ – Alt

Das Alt-Rezitativ greift den starken johanneischen Dualismus auf – die Spannung zwischen der vergänglichen Welt und der himmlischen Ewigkeit Gottes: «Gold ist ein vergänglich Gut». Der nach dem Weihnachtschoral heftige Wechsel der Textaussage wird durch rasante Continuo-Oktavzüge unterstrichen, die neben der Entschlossenheit auch die Himmelsorientierung oder Weltabwendung illustrieren.

4. Choral

Was frag ich nach der Welt

und allen ihren Schätzen,

wenn ich mich nur an dir,

mein Jesu, kann ergötzen?

Dich hab ich einzig mir

zur Wollust fürgestellt;

du, du bist meine Lust:

Was frag ich nach der Welt!

4. Choral

Mit der ersten Strophe des Chorals «Was frag ich nach der Welt» von Balthasar Kindermann (1664) lautet die Antwort: Nicht die Welt mit ihren Schätzen ist zu ersehnen, denn nur an Jesus soll und kann man sich «ergötzen».

5. Arie – Sopran

Was die Welt

in sich hält,

muß als wie ein Rauch vergehen.

Aber was mir Jesus gibt,

und was meine Seele liebt,

bleibet fest und ewig stehen.

5. Arie – Sopran

Der Librettist Knauer wählt für die Sopran-Arie eine starke Metapher: Wie Rauch müsse vergehen, was «die Welt an sich hält», während das, was Jesus gebe, ewig bestehen bleibe. Bach wählt dafür ein ostentativ weltliches Tanzmodell, dessen aufstampfende Verabschiedungsgesten im Mittelteil sanft tragenden Tönen gefestigter Jesusliebe weichen.

6. Rezitativ – Bass

Der Himmel bleibet mir gewiß,

und den besitz ich schon im Glauben.

Der Tod, die Welt und Sünde,

ja selbst das ganze Höllenheer

kann mir, als einem Gotteskinde,

denselben nun und nimmermehr

aus meiner Seele rauben.

Nur dies, nur einzig dies

macht mir noch Kümmernis,

daß ich noch länger soll auf dieser Welt verweilen,

denn Jesus will den Himmel mit mir teilen,

und dazu hat er mich erkoren,

deswegen ist er Mensch geboren.

6. Rezitativ – Bass

Im gewichtigen Bass-Rezitativ wird in sensibler Wortakzentuierung der Gegensatz vertieft: Dem Gotteskind können «Tod, Welt, Sünde» und «selbst das ganze Höllenheer» nichts anhaben. Da Jesus «den Himmel mit mir teilen» wolle, fragt sich der Sänger, weshalb überhaupt er länger auf dieser Welt weilen solle.

7. Arie – Alt

Von der Welt verlang ich nichts,

wenn ich nur den Himmel erbe.

Alles, alles geb ich hin,

weil ich genug versichert bin,

daß ich ewig nicht verderbe.

7. Arie – Alt

Die Alt-Arie nimmt diesen Faden der Zuversicht auf: «Von der Welt verlang ich nichts, wenn ich nur den Himmel erbe». Der schwingende Duktus des 6⁄8-Taktes und die wärmende Klangfarbe der Oboe d’amore verleihen dieser Arie die Aura inwendiger Freude und hingebungsvoller Zuversicht.

8. Choral

Gute Nacht, o Wesen,

das die Welt erlesen,

mir gefällst du nicht.

Gute Nacht, ihr Sünden,

bleibet weit dahinten,

kommt nicht mehr ans Licht!

Gute Nacht, du Stolz und Pracht,

dir sei ganz, du Lasterleben,

gute Nacht gegeben!

8. Choral

Die Kantate schliesst mit der fünften Strophe des Chorals «Jesu, meine Freude» von Johann Franck (1653), die der Welt feierlich «Gute Nacht» sagt. Erneut sorgen geschärfte Harmonien und der mitlaufende Posaunen-Zink-Satz für eine archaisch-ernste Bekenntnisaussage.

Reflexion von Susanne Burri zu BWV 64

«Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget»

Lieben und Loslassen

Kann uns die Liebe dabei helfen, uns mit dem Tod auszusöhnen?

Die Idee mutet seltsam an – wer liebt und geliebt wird, der hat es doch gut, der will doch leben, der wird den Tod schon beinahe notwendigerweise als ein Übel betrachten.

Der Verfasser des heutigen Librettos, ein Mann namens Johann Oswald Knauer, weist uns auf eine wichtige Ausnahme hin: Die Liebe kann uns mit dem Tod aussöhnen – wenn es sich um die Liebe Gottes handelt. Der Tod und die Liebe – das passt also ganz gut zusammen.

Ich will mich in meiner heutigen Reflexion der «Knauer’schen These» anschliessen, wonach die Liebe und der Tod ganz gut zusammenpassen. Nur werde ich eben nicht auf die Liebe Gottes fokussieren, sondern waghalsig behaupten, dass sich auch mit weltlicher Liebe, also mit Liebe, die wir für andere Menschen empfinden, das Sterben lernen lässt. Gelassen – das gebe ich zu – können wir als weltliche Liebende dem Tod nicht entgegensehen. Wir können den eigenen Tod aber dennoch akzeptieren. So jedenfalls lautet mein heutiger Vorschlag an Sie.

Schauen wir uns zunächst Knauers Position an. Für Knauer ist die Liebe, auf welche es ankommt,

die «Liebe, die uns der [himmlische] Vater hat erzeiget»,

wie es verheissungsvoll gleich im ersten Chor der heutigen Bach-Kantate heisst. Diese Liebe, die wir als die Kinder Gottes erfahren dürfen, ist eine so erhebende Liebe, dass sie uns die Furcht vor dem Tod gänzlich nehmen kann.

Ja, das Leben ist vergänglich, wie es auch im Libretto heisst:

«Was die Welt

in sich hält,

muß als wie ein Rauch vergehen.»

Nur braucht uns das nicht zu kümmern, denn Gott liebt uns so sehr, dass er uns eine himmlische Existenz an seiner Seite gesichert hat. Die Unbegrenztheit und Herrlichkeit dieser himmlischen Existenz lässt die vermeintlichen «Schätze» hier auf Erden verblassen. Damit können wir das Diesseits getrost hinter uns lassen.

Im Libretto wird dieser Punkt sogar nochmals zugespitzt: Weil uns der Himmel versprochen ist, verliert der Tod nicht nur seinen Schrecken, er wird sogar zu einer Verheissung, die wir mit Sehnsucht erwarten dürfen. So heisst es im Libretto:

«Nur dies, nur einzig dies

Macht mir noch Kümmernis,

daß ich noch länger soll auf dieser Welt verweilen,

denn Jesus will den Himmel mit mir teilen.»

Die im Libretto angesprochene Versöhnung mit dem Tod durch die Liebe Gottes ist damit auch eine eindeutige Abwendung vom Diesseits, eine entschiedene Parteinahme für das Jenseits und gegen weltliche Werte. Können wir da mitgehen, mit Knauer, mit dieser Abwendung von der Welt? Was denken Sie?

Wenn es Ihnen so geht wie mir, dann fehlt Ihnen zunächst einmal die Gewissheit eines Himmelreichs, welche Knauer, den Verfasser des Librettos, offensichtlich beflügelt. Seine Abwendung von der Welt bleibt für mich aber dennoch nachvollziehbar, jedenfalls wenn ich meine Aufmerksamkeit auf gewisse Teilaspekte meines Lebens richte.

Sehr oft, so scheint es mir, bin ich – sind wir – gefangen in einem Netz von Aufgaben, von Fristen und Terminen, die eigentlich zu einem Grossteil, und auch erkennbar, nicht wirklich von Belang sind, die sich im Alltag aber dennoch als unverhandelbar präsentieren und uns weder die Zeit noch die Musse lassen, dass wir uns angemessen dem zuwenden könnten, was für uns wirklich zählt.

Wenn ich mir dieses Hamsterrad vor Augen halte, dann fällt es mir leicht, mit Knauers Abwendung von der Welt mitzugehen: Natürlich wirkt ein göttliches Versprechen auf echte und ewige Werte aus der Perspektive des Hamsterrads attraktiv.

Nur: Das Hamsterrad bzw. die Frage, wie wir mit Leistungs- und Erfolgsdruck besser umgehen können – das sind ja nicht die einzigen Themen, die unser Leben prägen. Was für viele von uns, wahrscheinlich für die meisten von uns, mindestens ebenso sehr zählt und unserem Leben eine durchaus positive Bedeutung verleiht, das sind unsere Beziehungen zu anderen Menschen – zu anderen Menschen, die wir lieben.

Wenn Knauer von der «Kümmernis» spricht, noch weiter im Diesseits verweilen zu müssen, dann mutet dies äusserst seltsam an, wenn wir an geliebte Menschen denken – und an die Beziehungen, die unser Leben bereichern. «Ja, hat der denn keine Freunde, dieser arme Teufel, dass er den Tod so regelrecht herbeisehnt?», fragt man sich und stellt sich Johann Oswald Knauer gleich vor, wie er einsam und isoliert in einem Kämmerlein sitzend Librettos vor sich hinschreibt.

Wenn wir jedoch, vielleicht gerade auch gegen Knauer, am Wert menschlicher Beziehungen festhalten wollen, dann stellt sich die Frage, ob uns damit eine Aussöhnung mit der eigenen Sterblichkeit verwehrt bleibt. Zumindest auf den ersten Blick scheint dies der Fall zu sein. Wie könnte es denn nicht der Preis liebevoller weltlicher Beziehungen sein, dass sie uns den Tod verübeln? Wenn wir andere Menschen lieben, verbinden wir uns mit ihnen und mit dem Leben – und können entsprechend den eigenen Tod doch nur als eine Bedrohung empfinden.

Über die Jahrtausende haben viele Philosoph:Innen immer wieder betont, dass unsere Furcht vor dem Tod viel Schaden anrichtet und dem menschlichen Glück im Wege steht. Wenn diese Philosophen und Philosophinnen richtig liegen, dann ist der Preis, den es für die weltliche Liebe scheinbar zu bezahlen gibt, ein ausserordentlich hoher.

Nur: Was so offensichtlich scheint, ist glücklicherweise gar nicht so klar. Ich bin überzeugt davon, dass echte Liebe sehr viel mit richtig verstandenem Loslassen zu tun hat. Wer wirklich lieben will, der muss immer auch akzeptieren, dass sich seinem Einflussbereich entzieht, was ihm am wichtigsten ist. Und wer diesen Kontrollverlust, diese Ohnmacht akzeptieren kann, der kann auch mit der eigenen Sterblichkeit umgehen.

Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, was uns der Prophet von Khalil Gibran über die Kinder lehrt.

Der Prophet sagt:

Eure Kinder sind nicht eure Kinder.

Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens

nach sich selbst.

Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,

Und obwohl sie bei euch sind, gehören sie euch nicht.

Ihr dürft ihnen eure Liebe geben,

aber nicht eure Gedanken,

Denn sie haben ihre eigenen Gedanken.

Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben,

aber nicht ihren Seelen,

Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen,

das ihr nicht besuchen könnt,

nicht einmal in euren Träumen.

Mit Gibran bin ich überzeugt: Die liebende Haltung, die wir gegenüber unseren Kindern versuchen sollten zu kultivieren, ist eine Haltung, wonach wir mit dem Privileg ausgestattet sind, unsere Kinder eine Weile lang begleiten zu dürfen.

Als gute Eltern herrschen wir nicht über unsere Kinder: Wir verfolgen keine eigenen und starren Pläne für sie oder durch sie. Wir versuchen stattdessen, unseren Kindern Möglichkeiten aufzuzeigen und Freiräume zu schaffen – damit sie ihren eigenen Weg finden und gehen mögen.

Als gute Eltern erkennen wir weiter – und das ist vielleicht die schwierigste Lektion –, dass wir das Glück unserer Kinder, egal wie wichtig es uns ist, nicht herbeiführen, erst recht nicht erzwingen können. Schon früh, sehr viel früher, als ich das für meinen Teil als Mutter erwartet hätte, stossen wir an wichtige Grenzen.

Diese Grenzen existieren nicht nur als Grenzen des Machbaren, weil wir also weder allmächtig noch allwissend sind. Sie existieren auch, weil Kinder eigenständige Personen sind. Damit gebietet es oft auch der Respekt vor dem eigenen Kind, dass wir uns zurücknehmen, auch wenn die Grenzen des eigentlich Machbaren noch nicht erreicht sind.

Wer ein Kind liebt, der ist also da, er sorgt und beschützt. Er nimmt sich aber oft auch zurück, und er tut das, weil er liebt. Damit sind unsere Kinder nicht unsere Kinder.

Und wenn wir uns erst auf diesen schönen Gedanken besinnen, dann leuchtet uns auch ein, dass auch andere Menschen uns nicht gehören. Unsere Freundinnen und Freunde, unsere Partnerinnen und Partner – das sind auch nicht unsere, sie gehören uns nicht.

Wenn wir einen anderen Menschen lieben, dann erkennen und wertschätzen wir ihn als autonomes Anderes – wir gehen eine Verbindung zu jemandem ein, den wir uns aber nicht zu eigen machen wollen, den wir nicht kontrollieren und festlegen und auch nicht kontrollieren und festlegen wollen: Wir lieben den anderen in seiner Freiheit.

Dieses loslassende Lieben ist oft etwas Beflügelndes und Erhabenes, nicht nur für den Geliebten, sondern auch für den Liebenden: Staunend und dankbar nehmen wir wahr, dass wir einem geschätzten, einem faszinierenden Anderen tatsächlich selbstlos zugewandt sind.

Max Frisch beschreibt die beflügelnde Seite dieser loslassenden Liebe in seinem Tagebuch von 1946 bis 1949. Er sagt da:

«Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltungen.»

Den anderen als ein freies Wesen zu lieben ist aber nicht immer nur einfach. Zum einen kann sich der andere auch so entfalten, dass er sich von uns wegbewegt, was schmerzhaft sein kann. Aber auch ohne eine solche Abwendung des anderen ist das liebende Loslassen oft schwierig.

Als Liebende wollen wir immer auch beschützen und bewahren. Dieser festhaltende und kontrollierende Impuls gehört zur Liebe mit dazu. Liebendes Loslassen bedeutet, diesem Impuls an passender Stelle Einhalt zu gebieten, ohne ihn jedoch beseitigen oder auslöschen zu wollen. Wäre der Impuls ausgelöscht, so wären wir dem anderen nicht mehr liebevoll zugewandt. Als Liebende lassen wir daher los, obwohl ein Teil von uns auch festhalten will. Dem liebenden Loslassen liegt eine tiefe Einsicht zugrunde, dass wir nicht kontrollieren können, dass wir weder bewahren können noch sollen, was uns doch so sehr am Herzen liegt. Diese Einsicht darf uns auch immer wieder wehmütig stimmen.

Wenn wir uns im liebenden Loslassen üben, dann üben wir uns auch darin, die eigene Sterblichkeit zu akzeptieren. Die Bewegung, so scheint es mir, ist dieselbe. Wir sehen ein, dass wir weder kontrollieren können noch sollen, was uns doch so wichtig ist. Damit können wir durch Übungen im liebenden Loslassen nicht hoffen, dem eigenen Tod irgendwann gleichgültig gegenüberzustehen. Das liebende Loslassen, welches ich zu beschreiben versucht habe, geht mit Gefühlen einher – auch grossen und ambivalenten Gefühlen.

Natürlich dürfen wir alle, mit Knauer, auf die Ewigkeit hoffen. Ich hoffe und vertraue aber darauf, dass es sich auch mit unserer Begrenztheit konstruktiv umgehen lässt. Versuchen wir doch, der diesseitigen Liebe und ihrem wertschätzenden Loslassen eine Chance zu geben – im festen Vertrauen darauf, dass unsere Herzen dafür gross genug sind.