Du sollt Gott, deinen Herren, lieben

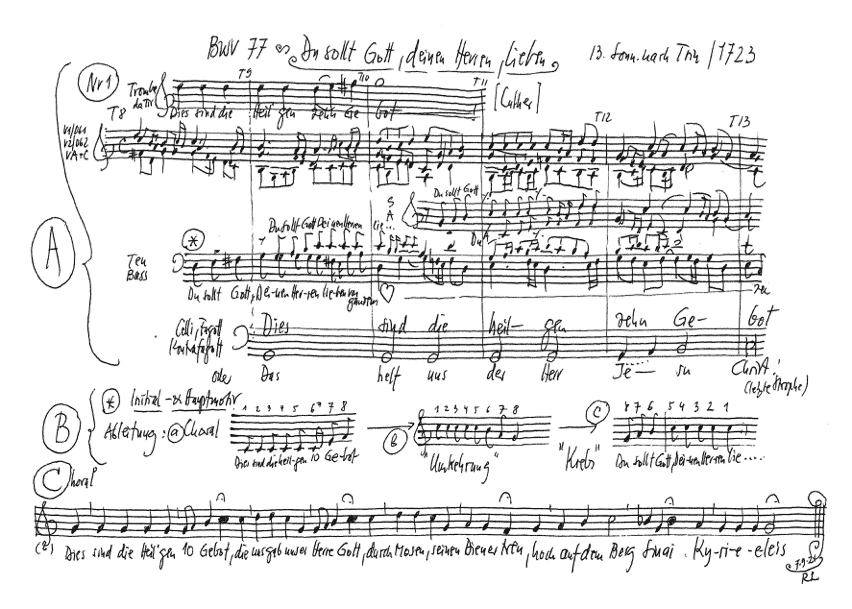

BWV 077 // zum 13. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Tromba da Tirarsi, Oboe I + II, Streicher und Basso continuo

Einer ausgedehnten Betrachtung über die Natur und das Wesen der Liebe bei Gott und Menschenkindern kommt die 1723 komponierte Kantate BWV 77 gleich. Während der auf allen Ebenen vom Choral «Dies sind die heilgen zehn Gebot» geprägte Eingangschor im Sinne des mosaischen Gesetzes die strenge Liebesforderung als Unterordnung hervorhebt und passend dazu eine altertümliche Motettenform ausbildet, vermag man der oboenbegleiteten Sopranarie «Mein Gott, ich liebe dich» zartere und persönlichere Züge abzulauschen. Wie schwer es uns zugleich herrischen wie schwachen Menschen fällt, das erwünschte «Samariterherz» tatsächlich zuzulassen, hat Bach mit einer fremdartigen Klangkombination aus Trompete, Alt und Generalbass sinnfällig gemacht, die gut lutherisch in einem Choral Zuflucht sucht, der den Glauben als tätige Versöhnung dieser Gegensätze erfleht.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Bonusmaterial

Solisten

Sopran

Miriam Feuersinger

Alt/Altus

Michaela Selinger

Tenor

Raphael Höhn

Bass

Jonathan Sells

Chor

Sopran

Olivia Fündeling, Linda Loosli, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Noëmi Tran-Rediger, Anna Walker

Alt

Antonia Frey, Tobias Knaus, Francisca Näf, Alexandra Rawohl, Lisa Weiss

Tenor

Raphael Höhn, Zacharie Fogal, Nicolas Savoy, Walter Siegel

Bass

Fabrice Hayoz, Serafin Heusser, Simón Millán, Jonathan Sells, Philippe Rayot

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Eva Borhi, Lenka Torgersen, Peter Barczi, Christine Baumann, Ildikó Sajgó, Judith von der Goltz

Viola

Martina Bischof, Matthias Jäggi, Sarah Mühlethaler

Violoncello

Maya Amrein, Daniel Rosin

Violone

Guisella Massa

Tromba da tirarsi

Lukasz Gothszalk

Oboe

Philipp Wagner, Laura Alvarado

Fagott

Susann Landert

Kontrafagott

Ester van der Veen

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter

Reflexion

Referentin

Iren Meier

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

24.09.2021

Aufnahmeort

St. Gallen (Schweiz) // Olma-Halle 2.0

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Erste Aufführung

22. August 1723 – Leipzig

Textdichter

Evangelist Lukas 10,2 7 (Satz 1); Johann Oswald Knauer (Sätze 2–5); Martin Petzold (Satz 6)

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die in Bachs erstem Leipziger Dienstjahr am 22. August 1723 erstmals erklungene Kantate «Du sollt Gott, deinen Herren, lieben» bezieht sich in besonders eindrücklicher Weise auf die zugrunde liegende Sonntagsperikope aus dem 10. Kapitel des Lukasevangeliums. Doch stellt sie zunächst weniger das Gleichnis vom barmherzigen Samariter als Jesu doppeltes Liebesgebot gegenüber Gott und dem Nächsten in den Mittelpunkt. Für den Eingangschor wählte Bach entsprechend den Kunstgriff, seine vom Gedanken der imitatorischen «Nachfolge » inspirierte Dictumsvertonung mit dem Lutherlied «Dies sind die heilgen zehn Gebot » zu verknüpfen und somit zugleich die Einheit von Altem und Neuem Testament wie die Fortentwicklung des christlichen Liebesgebotes aus dem mosaischen Gesetz zu betonen. Dafür überwölbte er den freipolyphonen Vortrag der Sänger und Streicherstimmen nicht nur mit dem einer Zugtrompete übertragenen textlosen Vortrag der Choralmelodie, sondern leitete auch den aufsteigenden Themenkopf des Orchester- und Chormaterials aus der Liedmotivik ab. Klanglich verkörpert der von den ersten Continuotönen an elegische Charakter des Satzes sowohl die Zartheit der an Jesu Vorbild orientierten Liebe als auch den damit verbundenen, kaum zu erfüllenden Anspruch, wobei das Korrektiv der «Zehn Gebote» dem auseinanderdriftenden Klanggebilde hörbar Rückgrat zu verleihen vermag.

Das Bassrezitativ legt den Schwerpunkt zunächst auf den ersten Teil des Liebesgebotes und damit auf die Hinwendung des gläubigen Herzens zu Gott. Wird dieser als Quell aller geistlichen Lust und wahrhaftiger «Entzünder » des menschlichen Gemüts erlebt, so bringt die ihm geschuldete Unterwerfung im lutherischen Sinne zugleich den befreienden Beweis der Huld und Güte des Höchsten mit sich. Bachs sonore Basskantilene bekräftigt dies mit väterlicher Gewissheit.

Genau deshalb kann die von zwei Oboen begleitete Sopranarie trotz des gedämpften a-Moll ein verinnerlichtes Liebeslied anstimmen: «Mein Gott, ich liebe dich von Herzen.» Bach zielt hier auf eine aus Freiheit gewählte Demut, die darum bittet, das in seiner Sinnhaftigkeit erkannte Gebot in eine lebenslang inspirierende Liebeskraft zu verwandeln. Während es Martin Luthers Theologie schwerfiel, nach seiner Verabschiedung der altkirchlichen Heilsökonomie erzwungener «guter Werke» zu erklären, woher stattdessen der Impuls zur uneigennützigen Gabe dem Nächsten gegenüber kommen sollte, vermag Bach dank der konsonanten Führung der beiden Holzbläser dieses Geheimnis der Liebe als bereits gewährtes besseres Sein anzudeuten. In solchen Konstellationen bewährt sich wiederum Luthers Überzeugung, dass die Macht der Musik diejenige selbst der gewähltesten Worte zu übersteigen vermag, auf das Schönste.

So gestärkt, kann sich der glaubende Mensch auch dem auf Mitmenschlichkeit zielenden zweiten Teil von Jesu Liebesgebot widmen. Bachs auf einem 1720 in Gotha gedruckten Kantatenjahrgang Johann Oswald Knauers aufbauendes Libretto greift hier auf das Sonntagsevangelium zurück, indem es um ein geöffnetes «Samariterherz» bittet, das musikalisch mit einer freundlichen Abwärtsgeste geschildert wird. Für diese einer Verwandlung des inneren Selbst gleichkommende Haltung findet Bach in seinem von Streichern begleiteten Tenoraccompagnato Wort für Wort und bis zum abschliessenden «Gnaden»-Vorbehalt sensible Bewegungsgesten und Intervallspannungen.

Angesichts dieser bereits errungenen Gewissheit kommt die folgende Altarie als veritable Confutatio, als bewusst eingesetzte letzte Verunsicherung also, daher – und beweist gerade damit realistischen Lebenssinn. «Ach, es bleibt in meiner Liebe lauter Unvollkommenheit » – dieses jedermann vertraute Missverhältnis zwischen Wollen und Tun hat Bach zu einem seiner kühnsten Deutungsentwürfe angeregt, setzt er doch die sonst sieghafte Trompete hier in einem zutiefst nachdenklichen Satzentwurf ein, der sie ohne jede orchestrale Deckung über heikle Abwärtssprünge und demonstrative Pausen hinweg nur mit Mühe ihre Contenance behaupten lässt. Der Versuch, dem Wissen um das eigene Scheitern dennoch Energie abzugewinnen, nimmt gerade im Mittelteil Züge einer die allzu menschlichen Ausreden entlarvenden Karikatur an – ohne dass die Musik die Ebene brüderlichen Verständnisses je verlässt.

Da Bachs autographe Partitur den Schlusschoral ohne Text überliefert, sind Forschung und Aufführungspraxis hier seit jeher zu Ergänzungsvorschlägen aufgefordert. Anders als Carl Friedrich Zelter im 19. Jahrhundert sowie die Neue Bachausgabe haben wir uns – einem Vorschlag Martin Petzolds folgend – für die 11. Strophe des von David Denicke 1637 gedichteten Liedes «Herr, deine Rechte und Gebot» entschieden, das diese Erkenntnis der eigenen Unvollkommenheit im gemeindlichen Gesang lindernd teilt.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Chor

«Du sollt Gott, deinen Herren, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst.»

1. Chor

Das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe im Eingangschor ist ein Kernzitat aus der Geschichte vom barmherzigen Samariter nach Lukas 10, 25–37. Es bildet den Ausgangspunkt für die Erzählung des bekannten Gleichnisses, mit dem Jesus auf die Rückfrage des Schriftgelehrten antwortet, wer denn sein «Nächster» sei. Für einen an der Befolgung eines höheren Willens orientierten Text lag eine altertümlich strenge Satzanlage nahe – nach motettischer Weise imitieren die Singstimmen einander, wobei die Instrumente teils den Vokalsatz verdoppeln und ihn teils mit konzertanten Zwischenspielen auflockern. Überwölbt wird die Komposition vom Cantus firmus «Dies sind die heilgen zehn Gebot», den zunächst die Zugtrompete intoniert und dann in vergrösserten Notenwerten kanonisch folgend die Continuostimme aufgreift. In der Kombination von Evangeliendictum und Katechismuslied bleibt so im neutestamentlichen Liebesgebot das mosaische Gesetz des Alten Bundes präsent.

2. Rezitativ — Bass

So muß es sein!

Gott will das Herz vor sich alleine haben.

Man muß den Herrn von ganzer Seelen

zu seiner Lust erwählen

und sich nicht mehr erfreu’n,

als wenn er das Gemüte

durch seinen Geist entzündt,

weil wir nun seiner Huld und Güte

alsdenn erst recht versichert sind.

2. Rezitativ

Im Rezitativ erläutert Johann Oswald Knauer in der Bassstimme den ersten Teil des Eingangszitats: Die Gottesliebe ist die Grundlage des Glaubens und zugleich der Ausgangspunkt einer Liebe, die durch den Geist gewirkt ist.

3. Arie — Sopran

Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,

mein ganzes Leben hangt dir an.

Laß mich doch dein Gebot erkennen

und in Liebe so entbrennen

daß ich dich ewig lieben kann.

3. Arie

Auch die Sopranarie bekräftigt das Gebot der Gottesliebe, es ist eine Bitte um die rechte Erkenntnis, aber auch um die rechte Praxis dieses Gebotes. Das begleitende Trio aus zwei Oboen und Generalbass changiert klanglich zwischen Zartheit und Elegie; melodisch aus engschrittigen Figuren und weiten Sprüngen und Läufen zusammengesetzt, entfaltet die Sopranstimme eine zu Herzen gehende Gebetshaltung.

4. Rezitativ — Tenor

Gib mir dabei, mein Gott! ein Samariterherz,

daß ich zugleich den Nächsten liebe

und mich bei seinem Schmerz

auch über ihn betrübe,

damit ich nicht bei ihm vorübergeh

und ihn in seiner Not nicht lasse.

Gib, daß ich Eigenliebe hasse,

so wirst du mir dereinst das Freudenleben

nach meinem Wunsch, jedoch aus Gnaden geben.

4. Rezitativ

Das Tenorrezitativ konzentriert sich auf den zweiten Teil des Doppelgebotes, die Nächstenliebe, deshalb die Bitte um ein «Samariterherz» – hier wird das Gleichnis vom barmherzigen Samariter kurz paraphrasiert, der Wunsch nach einer Abkehr vom Egoismus, einer wirklichen Hinwendung zum Nächsten. Die Wärme und Intensität der Aussage wird durch den ausdrucksvoll begleitenden Streichersatz unterstrichen.

5. Arie — Alt

Ach, es bleibt in meiner Liebe

lauter Unvollkommenheit!

Hab ich oftmals gleich den Willen,

was Gott saget, zu erfüllen,

fehlt mirs doch an Möglichkeit.

5. Arie

Die Altstimme reflektiert in meist demütig absteigenden Intervallen die Unvollkommenheit der eigenen Liebe, die Unfähigkeit, Gottes Willen aus eigener Kraft zu erfüllen. Als wollte Bach diese Spannung aus aufrichtigem Bemühen und latentem Scheitern in eine Spielanweisung verwandeln, exponiert er eine ohne jedes begleitende Sicherheitsnetz frei über dem Continuo balancierende Trompetenpartie, deren koloraturenreiche Schwierigkeit durch den einkomponierten kantablen Duktus noch gesteigert wird.

6. Choral

Ach Herr, ich wollte deine Recht und deinen

heilgen Willen, wie mir gebührte, deinem

Knecht, ohne Mangel gern erfüllen, so fühl

ich doch, was mir gebricht, und wie ich das

Geringste nicht vermag aus eignen Kräften.

6. Choral

Der Schlusschoral ist textlich nicht überliefert, hier wird auf den Vorschlag Martin Petzolds hin entgegen der Version der Neuen Bach-Ausgabe die 11. Strophe von David Denickes Lied «Herr, deine Rechte und Gebott» (1637) zu Gehör gebracht, die auf die Unterordnung unter Gottes Willen und Macht als Voraussetzung allen menschlichen Wirkens hinweist. Da dem Schlusschoral im 19. Jahrhundert ein von Carl Friedrich Zelter präferierter anderer Liedtext unterlegt wurde, differieren auch Alte und Neue Bachausgabe in diesem Fall markant.

Iren Meier

Wo bleibt die Musik, nachdem sie gehört worden ist? Eine Kinderfrage, die mich immer wieder staunen lässt.

Wo bleibt die Musik, nachdem sie gehört worden ist? ‒

Eine mögliche Antwort ist: Weiterhorchen, in die Stille hinein. Erleben und erfahren, wie die Kantate weiterklingt ‒ in mir, in uns, sich ausbreitet, sich niederlässt: in unseren Zellen, in unserem Herz, in unserer Seele. Vielleicht verändert uns jeder Ton, jeder Klang. Vielleicht bleibt sie in uns, die Musik,

auch diese wunderbare Aufführung hier, die jeder und jede auf seine und ihre Weise hört.

Ich höre darin ein Sehnen, ein Bitten. Gott lieben. Und den Nächsten lieben. Wie kann ich das ‒ in meiner Unvollkommenheit?

Im Rezitativ heisst es:

Gib mir dabei, mein Gott!, ein Samariterherz,

dass ich zugleich den Nächsten liebe

und mich bei seinem Schmerz

auch über ihn betrübe,

damit ich nicht bei ihm vorübergeh

und ihn in seiner Not nicht lasse.

Das ist der Ausgangspunkt und der Kern dieser Reflexion, das ist der Satz, über den ich in den letzten Wochen nachgedacht habe: Gib mir dabei, mein Gott!, ein Samariterherz.

Unwillkürlich erscheint vor dem inneren Auge das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, von dem wir in der Einführung gehört haben und das ich nochmals streifen möchte.

Im Lukasevangelium wird erzählt, wie Jesus einem Schriftgelehrten erklärt, wer denn dessen Nächster sei:

«Auf dem Weg von Jerusalem hinab nach Jericho geriet ein Mann unter die Räuber. Sie plünderten ihn aus und liessen ihn schwerverletzt liegen. Ein Priester kam vorbei, sah den Verletzten und ging, ohne zu helfen, weiter. Ebenso achtlos ging ein Diener des Priesters vorüber. Erst der dritte, ein Fremder, erbarmte sich, versorgte die Wunden des Mannes und transportierte ihn auf dem Reittier zur Herberge.»

Dieser dritte war der gute Samariter. Er war dem Verwundeten der Nächste.

In ihm schlug das Samariterherz.

Die Kantate birgt dieses Gleichnis. Und es hat sich in unsere Köpfe und Herzen auch eingraviert durch die Bilder grosser Maler. Sie alle stellen den Samariter als einen Menschen dar, der zupackt, mit beiden Armen, der den Verwundeten entschlossen aufhebt, auf einigen Gemälden wirkt es wie eine innige Umarmung. Kein Zögern, kein Zaudern. Handeln.

Über diese Bilder legt sich ein anderes: nicht weit von Jerusalem und Jericho. Dieselbe Landschaft, dasselbe Land. Es war in Nablus, im heutigen besetzten Palästina. Ich hatte dort einen jungen Universitätsdozenten interviewt. Als ich mich verabschieden wollte, fragte er: «Magst du noch mitkommen ins Spital? Mein Neffe liegt dort. Karim.» ‒ Es war eine sehr improvisierte, armselige Klinik. Viele Patienten lagen auf dem Gang. Weisse Vorhänge trennten die Betten voneinander. Weiss war der Verband um Karims Kopf und auch das Gesicht des Jungen. Er hatte die Augen geschlossen. Ein Gerät piepste. ‒ Ich stand da.

Der Onkel setzte sich aufs Bett, neigte sich vor und sprach in ein regloses Gesicht: «Schau, Karim, das ist Iren. Sie kommt aus der Schweiz. Du weisst doch, wo die Schweiz liegt, du bist doch so gut in Geografie. Sie ist mitten in Europa, neben Italien und Frankreich. Du kennst doch die Hauptstadt…»

Ein Monolog, der immer weiterging und keine Reaktion erzeugte. Ein Monolog, den Karim nicht hörte. Karim hörte schon seit einer Woche nicht mehr.

Seit ihm ein Soldat auf dem Schulweg in den Kopf geschossen hatte.

Der Bub war zwölf Jahre alt. Er liebte seinen Onkel, er liebte die Schule, er liebte das Leben.

Wenn ich zurückdenke, werden die Minuten neben seinem Krankenbett zu Stunden. Ich seh mich dastehen. Ohnmächtig, hilflos.

Gib mir ein Samariterherz! … Dass ich ihn in seiner Not nicht lasse. … Lass mich den Jungen aufheben, ins Auto packen und irgendwohin bringen, wo sie ihm helfen können, wo sie mehr Möglichkeiten haben. Lass uns die Checkpoints überwinden.

Ich seh mich weggehen, der verbundene Kopf auf dem Kissen wird immer kleiner. Karims Onkel sagt: «Ich danke dir. Es ist wichtig, dass du da warst. Zeugin sein, nicht wegsehen. Darüber berichten.»

Ich habe den schwerverletzten kleinen Jungen gesehen, bin nicht vorbeigegangen. Aber ich hab ihn nicht aufs Pferd gehoben, nicht in die Herberge gebracht.

Karim in Nablus ist bis heute Teil meiner Geschichte, sein Schatten bleibt und die Zärtlichkeit jenes Moments im Krankenzimmer, die Stimme des Onkels und seine Liebe, verwoben mit der Hoffnung auf das Wunder ‒ das nicht geschah.

Ich habe viele Jahre in Gegenden gelebt und gearbeitet, wo der Bedarf an Samariterherzen immens ist, weil das Leiden so überwältigend ist, weil so viele Menschen «unter die Räuber fallen», verletzt werden, misshandelt, gedemütigt werden.

Als Journalistin in Kriegs- und Konfliktgebieten bin ich Menschen begegnet, die in tiefster Not oder Gefahr waren, die Hilfe brauchten: Flüchtenden, Vertriebenen, Verfolgten, Verwundeten, Traumatisierten. Jede einzelne Begegnung hat mich herausgefordert. Über viele habe ich berichtet. Das Erzählen ihrer Geschichte hat mich immer auch entlastet, wenigstens dies konnte ich tun. Dann lähmte die Ohnmacht nicht so sehr.

Bei Karim in Nablus hat dies nicht geholfen. Und auch nicht bei Zainab,

einer irakischen Frau, der ich damals in Damaskus begegnet bin, die mir vier, fünf Stunden lang geschildert hat, wie sie nach der US-Invasion in den Irak wochenlang im Gefängnis Abu Ghraib in Bagdad von amerikanischen Soldatinnen gefoltert wurde.

Ich erinnere mich an ihre monotone leise Stimme, die endlosen Pausen, den Strassenlärm, der durchs Fenster drang. Und ich sehe ihren leeren Blick immer noch, bis heute, dieser Blick, der ganz plötzlich dunkel wurde, eindringlich, mich festhielt, als verlangte er nach einer Antwort, einer Erklärung.

Sie ersparte mir nichts. Jede Einzelheit des Quälens mutete sie mir zu, die exakte Beschreibung menschlicher Grausamkeit. Ich wollte nur noch weg, mir die Ohren zuhalten, die Augen, die Frau vergessen.

Wie in Nablus habe ich an jenem Nachmittag in Damaskus verstanden, dass ich in manchen Situationen nichts t u n kann, dass ich nur Statistin bin, nur eine, die zuhört.

Immer wieder musste ich die Grenzen meiner Möglichkeiten akzeptieren: kein Pferd, keine Herberge, keine gute Samariterin.

Aber nach und nach wurde mir bewusst, dass die Alternative nicht nichts ist. Ich habe erfahren, dass Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe sich nicht nur im Tun manifestieren, sondern auch im Sein.

Ich vermute, die amerikanischen Soldatinnen hassten Zainab nicht, als sie sie folterten, diese ihnen unbekannte irakische Frau. Es könnte sein, dass sie ihr gegenüber gar keine Gefühle empfanden, sondern dass vielmehr zutraf, was der englische Maler und Dichter John Berger so ausdrückt:

«Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, es ist Trennung.»

Wenn ich den Mitmenschen als den «Anderen» betrachte, der getrennt von mir existiert, mit dem ich nichts zu tun, nichts gemein habe und den ich daher ganz leicht zum «Feind» oder zum «Fremden» erklären kann. Wenn ich nicht in der Verbundenheit mit allen und allem lebe, mir nicht bewusst bin, dass wir alles teilen, dass ich Individuum bin und immer auch das Ganze. Die äussere Identität unterscheidet uns voneinander, die innere nicht.

«Sein heisst Teilen», sagt der Naturwissenschafter und Philosoph Andreas Weber. «Teilen heisst Sein, auf allen Ebenen, vom Atom bis zu unserer Erfahrung von Glück. Atmen heisst Teilen, Körpersein ist Teilen und Lieben bedeutet Teilen.»

Zu Ende gedacht heisst das: «Ich kann nur sein, weil du bist.» Der Nächste, die Nächste ist näher als nah. Du und ich sind eins. Und dort, wo sich das Trennende auflöst, erwacht das Mitgefühl. Dieses zärtliche Gefühl für das Leben. Für alles Lebendige. Es ist der Ort, wo die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Existenz spürbar wird und unsere eigene Verletzlichkeit.

Vielleicht ist sie der Schlüssel ‒ unsere eigene Verletzlichkeit, weil sie die Ahnung nährt, wie es dem Anderen geht.

«Ich kann nur sein, weil du bist» ‒ in dieser Erkenntnis schlägt das Samariterherz. Ich muss Gott nicht mehr darum bitten. Er hat es mir bereits geschenkt.

Es kann überall schlagen. Der oder die Nächste ist immer gerade dort, wo wir sind. «Überall ist heiliger Boden», sagt der Benediktinermönch David Steindl Rast, «denn jeder Ort kann Stätte der Begegnung werden, der Begegnung mit der göttlichen Gegenwart. Sobald wir die Schuhe des Daran-gewöhnt-Seins ausziehen und zum Leben erwachen, erkennen wir: Wenn nicht hier, wo sonst? Wann, wenn nicht jetzt. Jetzt, hier oder nie und nirgends stehen wir vor der letzten Wirklichkeit.»

Die australische UNO-Mitarbeiterin Sarah Copland lebte in Beirut, als am 4. August letzten Jahres die Explosion im Hafen Teile der Stadt und viele Leben zerstörte. Sie war in ihrem Wohnzimmer und fütterte ihren zweijährigen Sohn Isaac. Durch die Wucht der Detonation zerbarsten die Fenster der Wohnung und das Glas drang in den kleinen Körper des Kindes ein und verletzte ihn schwer. Die Mutter stürmte mit ihrem Sohn hinunter auf die Strasse, wo das totale Chaos herrschte. Irgendwann hielt ein Autofahrer und raste mit ihnen durch die Strassen auf der Suche nach einem noch funktionierenden Spital. Sie fanden schliesslich eines und Isaac wurde notoperiert. Die Ärzte konnten ihn nicht retten: das Kind starb. Wenn die Mutter davon erzählt, nennt sie immer auch den Autofahrer, der sie in ihrer Not sah und das Unmögliche versuchte. Und sie nennt ihn immer den «guten Samariter». Durch ihn hat sie die grösste Nächstenliebe erfahren ‒ in ihrem grössten Schmerz.

Dieser Samariter von Beirut könnte dem Gleichnis entnommen sein, einer modernen Version, auch er ein Handelnder, ein Zupackender. Das Pferd ist sein Auto, die Herberge das Spital.

Amina und Raza in Sarajevo haben mich gelehrt, dass es manchmal aber auch genügt, einfach stehen zu bleiben, anzuhalten und auszuhalten. Die Familie war durch schwerste Zeiten gegangen während der Belagerung. Die Grosseltern und der Vater überlebten den Krieg nicht. Raza, die Mutter, stand allein da mit zwei halbwüchsigen Kindern. Als es kaum mehr weiterging, konnten wir sie ein bisschen unterstützen, damit ein Studium von Amina, der Tochter, überhaupt möglich wurde. Es war nicht mehr als eine Geste, kleine Solidarität. Jahre später sagten uns die beiden: Das Entscheidende für sie sei nicht die materielle Hilfe gewesen, sondern zu wissen, da draussen gebe es Menschen, denen sie nicht gleichgültig seien, die ihre Verlassenheit und ihren Schmerz wahrnähmen. Allein in den Gedanken eines anderen zu sein, könne in der Not grösste Hilfe sein.

Sie nannten das Selbstverständliche das Kostbare. Sie nannten das Einfachste das Besondere.

Ähnliches hab ich immer wieder gehört von jenen, die Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit erleiden. Erst das Abwenden, das Vergessenwerden töte jede Hoffnung.

Wenn wir am Nächsten nicht vorübergehen, dann entsteht Beziehung. Die amerikanische Psychologin Virginia Satir findet dafür Worte, mit denen ich diese Reflexion schliessen möchte. Ich lese in ihnen eine wunderschöne Beschreibung des Samariterherzens:

«Das grösste Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, besteht darin, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das grösste Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren.»