Gott der Herr ist Sonn und Schild

BWV 079 // zum Reformationstag

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Oboe I+II, Corno I+II, Timpani, Streicher und Basso continuo

Hörner und Pauken beschwören im Barock stets die Aura des Festlich-Fürstlichen oder Priesterlich-Hoheitlichen herauf. Und so hat auch Bach seiner wohl 1725 entstandenen und später nicht zufällig grossenteils in die Messen BWV 234 und 236 eingegangenen Reformationskantate «Gott der Herr ist Sonn und Schild» mit einem solchen Bläserchor besonderen Glanz verliehen. Weiträumig und leichtfüssig entfalten der prächtige Psalmchor des Beginns und die in der Kantatenmitte und am Werkschluss angesiedelten Choralsätze das überzeitlich stolze Gotteslob, das von kämpferischen bis flehentlichen Solostücken im Sinne der lutherischen Rechtgläubigkeit und konfessionellen Auserwähltheit präzisiert wird.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Solisten

Sopran

Miriam Feuersinger

Alt/Altus

Markus Forster

Tenor

Daniel Johannsen

Bass

Matthias Helm

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Lenka Torgersen, Christine Baumann, Karoline Echeverri, Dorothee Mühleisen, Ildikó Sajgó

Viola

Martina Bischof, Sarah Krone, Katya Polin

Violoncello

Maya Amrein, Hristo Kouzmanov

Violone

Markus Bernhard

Oboe

Andreas Helm, Ingo Müller

Fagott

Susann Landert

Corno

Olivier Picon, Thomas Müller

Timpani/Pauke

Martin Homann

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz, Stefan Stirnemann

Reflexion

Referent

Elisabeth Binder

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

28.04.2017

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Psalm 84, 12

Textdichter Nr. 3

Martin Rinckart (1636)

Textdichter Nr. 6

Ludwig Helmbold (1575)

Textdichter Nr. 2, 4, 5

Verfasser noch nicht ermittelt

Erste Aufführung

31. Oktober 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die zum Reformationsfest 1725 komponierte Kantate «Gott der Herr ist Sonn und Schild» BWV 79 folgt einem anderen Konzept als das bekanntere Schwesterwerk BWV 80. Anstelle der Bindung an ein vertrautes Chorallied offeriert der mit zwei Hörnern, Pauken, Holzbläsern, Streichern und vier Singstimmen besetzte Eingangschor prachtvolle Festklänge, die sich mit einer meisterlichen Beherrschung der Form verbinden. Das leichtfüssig pulsierende Orchester sorgt dabei jederzeit für strukturelle Konstanz – wie ein perfekt ausreguliertes Ventil, das dennoch jederzeit den Kessel zum Überlaufen bringen könnte. Freie Imitationen und blockhafte Abschnitte wechseln sich mit farbigem Konzertieren ab, aus dem fast unmerklich eine ausgedehnte Doppelfuge über das dritte Textglied «Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen» herauswächst. Dieses bereits zuvor im Orchestervorspiel angeklungene Satzzentrum wird von einer klangprächtigen Pseudoreprise abgelöst, die überraschenderweise in eine abgeklärte Präsentation des gesamten Dictums mündet. Man gewinnt den Eindruck, dass Bach sich ausserordentlich bemüht, seinen Hörern den Text wirklich verständlich zu machen; zugleich muss man an Luthers bewunderndes Dictum über Josquin denken, dieser sei der einzige Komponist, bei dem die Noten machen müssten, was er wolle – und nicht umgekehrt… In unserer Einspielung wird der Chor in einer Version für nur vier Concertatstimmen realisiert – eine VAriente, die im Rahmen der Bach’schen Aufführungsbedingungen zweifellos denkbar und wohl häufig genug Realität war.

Die Arie Nummer 2 bringt als Trio für Alt, Oboe und Continuo eine elegant ausformulierte Fortspinnung des Eingangswortes. Es ist eine beschwingte Musik des Vertrauens und Getragenseins in der göttlichen Liebe; der etwas gestelzte Text («Wenn die Feinde Pfeile schnitzen und ein Lästerhund gleich billt») läuft in Bachs kompakter Vertonung mehr oder minder unauffällig durch.

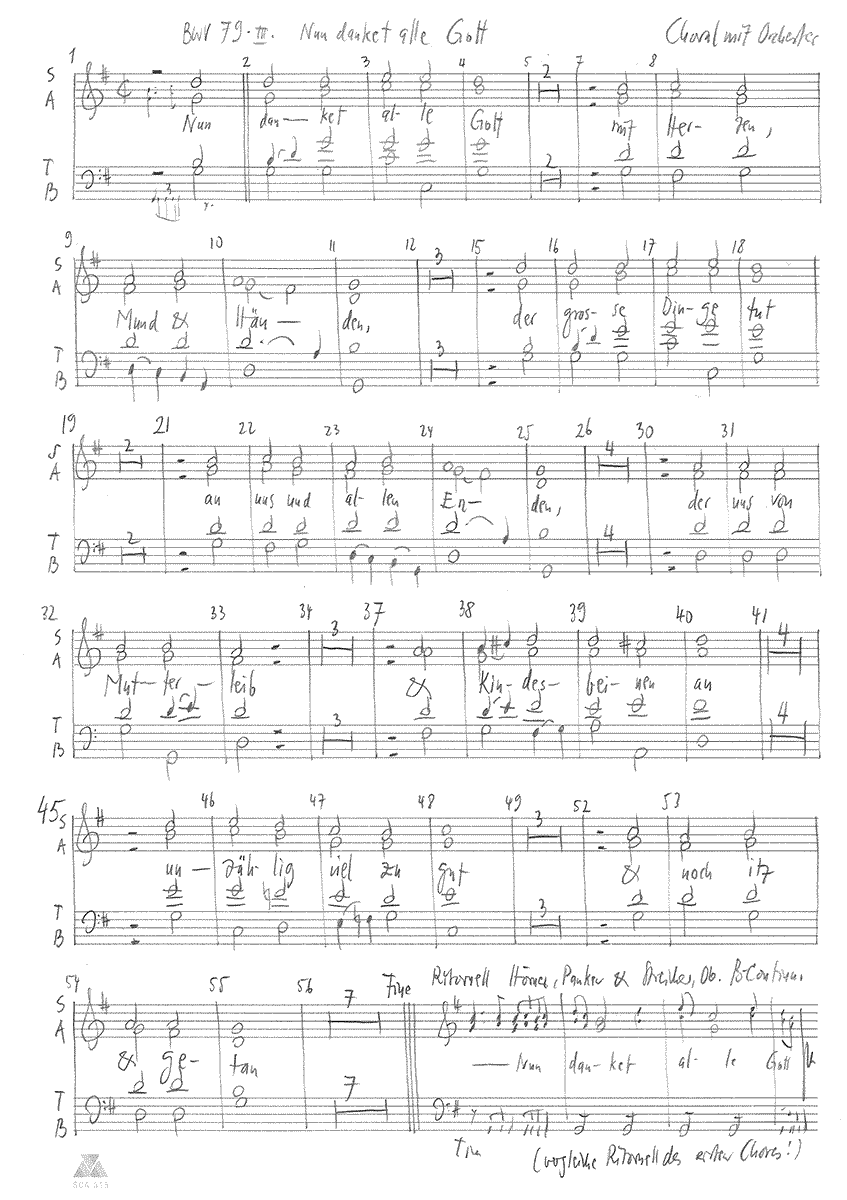

Der anschliessende Choral «Nun danket alle Gott» leitet als echter Festgesang in die gemeindliche Sphäre über. Indem Bach das charakteristische Hörnerritornell des Eingangssatzes als Zwischenspiel einsetzt, knüpft er an dessen noch im Ohr befindliche Musik an und sorgt damit auf charmante Weise für übergreifende Kontinuität. Das Bassrezitativ «Gottlob, wir wissen den rechten Weg zur Seligkeit» entfaltet dann eine konfessionelle Polemik des «Wir und die anderen», der zufolge die nicht dem rechten lutherischen Glauben Anhängenden mit Blindheit geschlagen seien. Angesichts der Emphase, mit der Christus als einziger Mittler zwischen Gott und Menschen hervorgehoben wird, darf man hinter dem «fremden Joch» wohl die römische Papstkirche mit ihrem von Luther abgeschafften Priesterstand vermuten. Es folgt eine unkonventionelle Duettform, in der die Solostimmen Sopran und Bass mit ihrer Devise «Gott, ach Gott, verlass die deinen nimmermehr» die typische Ritornelleinleitung übernehmen, während die unisono spielenden Violinen mit einem prägnant im Oktavraum agierenden Motiv, das wie eine ostinate Continuobegleitung wirkt, als Soloeinschub agieren. Daraus entsteht eine ernste und kämpferische Miniatur, in der sich das Toben der Feinde an der kindlichen Entschlossenheit der singenden Protagonisten bricht.

Der wieder auf die rechtgläubige «Wahrheit» abzielende Schlusschoral erhält durch die hinzugesetzten Hörner- und Paukenstimmen gesammelte Feierlichkeit. Die schimmernde Verbindung von Streichern, Holzbläsern und Singstimmen wird in der solistischen Sängerbesetzung besonders gut hörbar – in Bachs plastischen Sätzen sprechen auch die Instrumente den Text hörbar mit.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Die Kantate ist für das Reformationsfest bestimmt. Dieser Gedenktag der Reformation bezieht sich auf den legendären Wittenberger Thesenanschlag vom 31. Oktober 1517. 150 Jahre später, 1667, fanden grosse Jubiläumsfeiern statt und Kurfürst Johann Georg II. verfügte, dass künftig der 31. Oktober unabhängig vom Wochentag als halber Feiertag begangen werde. Die Kantate «Gott der Herr ist Sonn und Schild» nimmt nicht ausdrücklich Bezug auf dieses Ereignis. Sie lässt auch keine Bezugnahme auf einen Bibeltext erkennen. Der unbekannte Dichter hat ein Lob- und Danklied verfasst und darin reformatorische Gedanken eingeflochten über «den rechten Weg zur Seligkeit. Doch verleihen die beiden einbezogenen Choralsätze der Kantate eine betont gemeindliche Kraft, die wie die verschiedentlich eingestreuten Bemerkungen über «Pfeile schnitzende Feinde» und mit «Blindheit am fremden Joch ziehende» Zeitgenossen als verdeckte Spitze gegen die katholische Sache und Dynastie in Sachsen angesehen werden kann.

1. Chor

«Gott der Herr ist Sonn und Schild.

Der Herr gibt Gnade

und Ehre, er wird kein Gutes mangeln

lassen den Frommen.»

1. Chor

Mit einem Vers aus dem Psalm «Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth» wird die Kantate eröffnet. Sonne und Schild sind Titel für Könige des alten Orients, die auf Gott übertragen wurden. Bach komponiert dafür einen prächtigen Orchestersatz, der mit dem priesterlichen Klang der Hörner und Pauken sowie mit einem ungewöhnlich langen Vorspiel das schlanke Chortutti umkleidet. Meisterlich ist dabei, wie Bach aus dem vollen Satz heraus eine ausgedehnte Fugenexposition entwickelt («Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen»). Bach hat diese wirkungsvolle Komposition in den späten 1730er Jahren für das «Gloria» seiner Missa brevis G-Dur BWV 236 wiederverwendet, wobei er auf die Hörner ebenso verzichtete wie auf die in einer späteren Aufführung der Kantate zur Verdopplung der Oboen eingesetzten Traversflöten.

2. Arie (Alt)

Gott ist unsre Sonn und Schild!

Darum rühmet dessen Güte

unser dankbares Gemüte,

die er für sein Häuflein hegt.

Denn er will uns ferner schützen,

ob die Feinde Pfeile schnitzen

und ein Lästerhund gleich billt.

2. Arie

Aufgrund des Wortes aus dem Psalm weiss sich die Gemeinde von Gott beschützt und muss sich vor Anfeindungen nicht fürchten. In einem beschwingten Triosatz aus Oboe, Alt und Generalbass wird das bereits im Eingangssatz verwendete Textdictum erneut aufgegriffen, wobei der kecke Synkopenbeginn und aufgeräumte Tonfall einer subjektiveren Aneignung entsprechen. Die auch nach barocken Massstäben nicht besonders inspirierte Poesie des zweiten Teils vermag Bach in seinem durchlaufenden Bewegungsimpuls aufzufangen. Später arbeitete er diese Arie zum «Quoniam» der Missa A-Dur BWV 234 um.

3. Choral (mit Publikum)

Nun danket alle Gott

mit Herzen, Mund und Händen,

der große Dinge tut

an uns und allen Enden,

der uns von Mutterleib

und Kindesbeinen an

unzählig viel zugut

und noch itzund getan.

3. Choral

Das bekannte Danklied ist mit Bedacht hier eingefügt worden, bevor die verschiedenen Bitten vorgetragen werden. Indem Bach den als wuchtigen Note-gegen-Note-Satz vertonten Choral mit den charakteristischen Hornmotiven des Eingangschores begleitet, verklammerte er diese beiden Sätze in sinnfälliger Weise.

4. Rezitativ (Bass)

Gottlob, wir wissen

den rechten Weg zur Seligkeit;

denn, Jesu, du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen,

drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen.

Weil aber viele noch

zu dieser Zeit

an fremdem Joch

aus Blindheit ziehen müssen,

ach! so erbarme dich

auch ihrer gnädiglich,

daß sie den rechten Weg erkennen

und dich bloß ihren Mittler nennen.

4. Rezitativ

Der Dichter erinnert an den reformatorischen Grundsatz «Solus Christus». An den alleinigen Mittler Christus ergeht die Bitte, dass auch die noch Fernstehenden ihn anerkennen möchten.

5. Arie (Duett Sopran, Bass)

Gott, ach Gott, verlaß die Deinen

nimmermehr!

Laß dein Wort uns helle scheinen;

obgleich sehr

wider uns die Feinde toben,

so soll unser Mund dich loben.

5. Arie

Hier klingt der andere Grundsatz der Reformation an: «Sola scriptura». Allein das Wort Gottes aus der Heiligen Schrift ist Grundlage des christlichen Glaubens. Im Duett der beiden Aussenstimmen Sopran und Bass sind die formtypischen Rollen gewissermassen vertauscht – die Singstimmen eröffnen und gliedern die Arie mit einem weitgehend in konsonanten Harmonien verlaufenden Zwiegesang, während sich die Unisonoviolinen von Zeit zu Zeit mit einem lapidaren Fortspinnungsmotiv einbringen – um zumindest am Ende das letzte Wort zu behalten.

6. Choral

Erhalt uns in der Wahrheit,

gib ewigliche Freiheit,

zu preisen deinen Namen

durch Jesum Christum. Amen.

6. Choral

Mit der letzten Strophe aus Ludwig Helmbolds Lied «Nun lasst uns Gott, dem Herren, Dank sagen und ihn ehren» schliesst die Kantate. Erneut sorgen die obligaten Stimmen der Hörner und Pauken für festlichen Glanz.

Elisabeth Binder

Sonnenreflexion

«Gott der Herr ist Sonn und Schild» (BWV 79) lädt zum Nachdenken über den Stellenwert der Natur im Kantatenwerk des Thomaskantors ein. Wie steht es um die Beziehung zwischen der Schönheit der Kunst und der Schönheit der Natur? Welche Bedeutung hat das Sonnenlicht überhaupt für unser Verständnis des Schönen? Wer die Frage nach Bachs Naturempfinden stellt, sollte auch noch einmal Franz von Assisi, Hugo von Hofmannsthal und Gottfried Keller lesen.

Wer von Ihnen, oder um mich einzuschliessen: wer von uns hat schon einmal einen Sonnenaufgang erlebt? Ich meine wirklich erlebt. Einen haben wir wohl gerade eben erlebt, mit dem Eingangssatz der heutigen Kantate (BWV 79), einen herrlich klang- und sangvollen: «Gott der Herr ist Sonn und Schild».

Aber ich meine jetzt nicht diesen, noch nicht diesen musikalisch-symbolischen. Ich möchte noch einen kleinen Umweg machen. In der Hoffnung, von diesem Umweg für das Verständnis der heutigen Kantate etwas mitzubringen. Ich meine den Aufgang der Sonne, die uns den Tag bringt, und die wir, mit unserem Alltag beschäftigt, womöglich zu selten begrüssen, wie es ihrer Bedeutung für unsere und für jede Existenz auf dieser Erde angemessen wäre. Weshalb man gelegentlich an Hugo von Hofmannsthals Gewissensfrage denken sollte. Es ist in seinem in Venedig spielenden Romanfragment Andreas oder die Vereinigten der weltweise und geheimnisvolle Malteserritter Sacramozzo, der in seinem zu Ende gehenden Leben die Frage noch einmal in den Raum stellt: «Jeden Morgen geht die Sonne über Millionen Menschen auf, aber wo ist unter Millionen das eine Herz, das ihr rein entgegenklingt?» Nicht entgegenschlägt: «entgegenklingt»!

«Rein», das heisst: poetisch, klang und klingt ihr aus allen Weltgegenden und durch alle Kulturen und Jahrhunderte oft die Dichtung entgegen. Zu denken wäre da, um beim Näherliegenden zu bleiben, etwa an Gottfried Keller, dessen Roman Der grüne Heinrich in seiner ersten Fassung an einem «frühesten Ostermorgen», kurz vor Sonnenaufgang, beginnt. Und zwar auf einem «Felsenberg», man wird sich den Uetliberg dabei denken müssen, wo hinauf der junge Heinrich Lee gestiegen ist, um vor seinem Aufbruch nach Deutschland von der «bisher nie verlassenen Heimat» Abschied zu nehmen, während er gleichzeitig den, wie Keller schreibt, für «enthusiastische Jünglinge» typischen «Akt eines Naturkultes» begeht, nämlich: die Sonne, den Morgen zu begrüssen.

«Der weite See verschmolz mit den Füßen des Hochgebirges in eine blaugraue Dämmerung; die Schneekuppen und Hörner standen milchblaß in der Frühe. Als Heinrich an den Rand des Waldes trat, überflog der erste Rosenschimmer der nahenden Sonne die geisterhaften Gebilde; über dem letzten einsamen Eisaltar glimmte noch der Morgenstern. Indem unser Knabe starr nach ihm hinsah, tat er einen jener stummen, flüchtigen Gebetsseufzer, die, wenn sie in Worte zu fassen wären, ungefähr so lauten würden: Das ist sehr schön, o Gott! Ich danke dir dafür, ich gelobe, das Meinige auch zu tun!»

Da aber der junge Heinrich Lee mit einem «Herz voll Hoffnung und blühendem Weltmut» nach Deutschland, genauer: nach München fährt, um dort Künstler zu werden, steckt in dem «Meinigen» auch das Bekenntnis oder der Drang zu einer Kunst, die der Schönheit der Natur, welche die Sonne erst sichtbar macht und zum Leuchten bringt, antwortet, andachtsvoll antwortet, oder, mit Hofmannsthal zu sprechen: ihr «entgegenklingt». Und das ist dann allerdings auch Kellers eigene Poetik. Wie sie zum Ausdruck kommt in dem bekannten Vers aus dem Gedicht Die Zeit geht nicht:

«Es blitzt ein Tropfen Morgentau

Im Strahl des Sonnenlichts;

Ein Tag kann eine Perle sein

Und ein Jahrhundert nichts.»

Wo es dann in einer nächsten Strophe heisst:

«An dich, du wunderbare Welt,

Du Schönheit ohne End’,

Auch ich schreib’ meinen Liebesbrief

Auf dieses Pergament.»

«Schönheit ist Natur / Natur ist Schönheit», notierte Keller schon als 19-Jähriger. Um gleich darauf, in jugendlichem Pathos, auch der Kunst ihr Ziel zu setzen: «Schöne Kunst ist diejenige, die das hohe Ziel hat, die Menschheit zu veredeln, ihr das Schöne, Wahre, Erhabene zu zeigen, ihren Sinn für die Natur zu wecken, das Laster in seiner ganzen Hässlichkeit darzustellen – mit einem Worte, den Menschen auf den Punkt zu erheben, für den ihn der Schöpfer bestimmt hat.»

Von einem Sündenfall ist hier zwar nicht die Rede. Aber etwas muss doch dazwischen gekommen sein, wenn der Mensch, anders als die Natur, der «schönen Kunst» bedarf, um zu dem, von seinem Schöpfer ebenso schön gedachten Wesen erst zu werden. Der Künstler würde also, so der hochherzige, von der Moderne allerdings Welten entfernte Gedanke, mit dem Schöpfer zusammen an einem universalen Schönheitsprojekt arbeiten.

Ob Johann Sebastian Bach bei seiner Kunst nicht eine ähnliche Zusammenarbeit und ein vergleichbares Schönheitsprojekt vor Augen hatte? Nun wissen wir von seiner Naturbeziehung ebenso wenig wie von seinen übrigen Weltansichten. Möglich, dass er, was die Natur betraf, im Rahmen der zu seiner Zeit noch wenig aufgeklärten Lutherischen Kirche und Leipziger Geistlichkeit blieb.

Doch in diesem Rahmen, in dem ja auch sein Kantatenwerk steht, hat er die Schöpfung vielfach und mit dem entsprechenden musikalischen Enthusiasmus gepriesen. Und wenn man es auch nie wird beweisen können, so will einem doch scheinen, es sei die hinreissende Vielgestaltigkeit auch nur seines Kantatenwerks, einmal abgesehen von all den anderen Inspirationen, den musikalischen, den theologischen, die seinem Genie zu gute kommen mochten, ohne die fromme und freudige Vorstellung einer in der Vielgestaltigkeit und Harmonie von Natur und Kosmos wirksamen Schöpfungskraft, gar nicht denkbar. Wer weiss, ob ihm bei der mit seiner Kunst des Kontrapunkts angestrebten «Vollstimmigkeit», von der sein Sohn Carl Philipp Emanuel einmal spricht, nicht die Vollstimmigkeit von Gottes Schöpfung, unbedingt vorbildlich, unbedingt inspirierend, vorschwebte. Wenn jedenfalls in der zweiten Kantate Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (BWV 76), mit der er im Sommer 1723 seinen Einstand als Thomaskantor gab, der erstaunliche Satz fällt: «Natur und Gnad redt alle Menschen» an, so könnte man dies schon fast als eine Art Programm verstehen: «Natur und Gnad».

Letztere aber, die Gnade, führt mich nun zum zweiten Teil meiner Sonnenreflexion, und von da dann auch zurück zu der heutigen Kantate. Doch ich möchte auch hier noch einen ganz kleinen Umweg machen. Und zwar über einen sehr viel älteren Dichter: Franz von Assisi, der sicher nicht der erste ist, der in der Sonne ein Symbol Gottes gepriesen hat, aber ihn kann man einmal an den Anfang setzen mit seinem Laudato si, seinem Sonnengesang. Wo es gleich zu Beginn von der italienisch männlichen und also brüderlichen Sonne heisst:

«Laudato si – Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,

besonders dem Herrn Bruder Sonne,

der uns den Tag schenkt und durch den du uns leuchtest.

Und schön ist er und strahlend in grossem Glanz (cun grande splendore):

Von dir, Höchster, ein Sinnbild.»

Hier ist es nun ganz deutlich gesagt. Die Sonne wird nicht direkt als Gottheit verehrt, wie dies in den eigentlichen Sonnenkulten, etwa dem spätrömischen des sol invictus der Fall ist, der in Rom verbreitet war, als das Christentum dort Wurzeln fasste, und von dem das christliche Weihnachtsfest dann auch das Datum, nämlich das der Wintersonnwende, übernommen hat. In der Sonne wird vielmehr eine Manifestation Gottes verehrt, der in seiner unendlichen Grösse unserer Fassungskraft absolut entzogen ist, während er sich gleichzeitig in seiner Schöpfung, und insbesondere in deren Zentralgestirn, wunderbarerweise eben doch, und da für uns fassbar, offenbart.

Und hier kann man nun gleich einen Sprung machen zu dem im reformierten Glaubensgebiet so wichtig gewordenen Dichter Paul Gerhardt, dessen Lieder schon zu Bachs Zeiten im Lutherischen Gesangbuch standen. Darunter das schöne Morgenlied, das auch Bach vertont hat: Die güldne Sonne.

«Die güldne Sonne

voll Freud und Wonne

bringt unsern Grenzen

mit ihrem Glänzen

ein herzerquickenes, liebliches Licht.

Mein Haupt und Glieder,

die lagen darnieder,

aber nun steh ich,

bin munter und fröhlich,

schaue den Himmel mit meinem Gesicht.»

Da ist zweifellos die Morgensonne, die natürliche, die wir sehen können auf den Weltdingen und fühlen auf unserm Gesicht, wirklich gemeint. Und gleichzeitig liegt in der zauberhaften lautlichen Modulation von «Grenzen» zu «Glänzen» schon eine ganze Metaphysik. In die Grenzen unseres irdischen und endlichen Daseins kommt ein Glänzen. Und dieses wiederum wird zum Sinnbild für das, was bei Luther so zentral ist: die Gnade. Gottes gnadenvolle Zuwendung zu dem von ihm Geschaffenen und insbesondere zu dem, seit dem Sündenfall auf tragische Weise aus der Schöpfung herausgerückten Menschen – eine Zuwendung, die sich in Christi Geburt, Leben, Sterben und Auferstehung, und seither in seinem Wort, den Evangelien, offenbart – bringt in die Welt und speziell in unsere bedürftige Existenz dieses «Glänzen».

Von der «Gnadensonne», vom «Gnadenglanz» ist in diesem Zusammenhang dann in den Kirchenliedern und auch bei Bach oft die Rede, indirekt auch in der heutigen Kantate: dem Statement «Gott der Herr ist Sonn und Schild» folgt ja sogleich die Erklärung: «Der Herr gibt Gnade und Ehre.»

«Glanz» und «Gnade» also. Und hier erhält nun die Sonne noch einmal eine ganz andere, im Grunde erst jetzt eigentlich heilsgeschichtliche Dimension. Denn diese Sonne, diese Gnadensonne leuchtet, blitzt, funkelt, wenn sie aufgeht, unvermittelt (denn es braucht da, nach Luther, keine Vermittlung, höchstens die von Christus selbst) in unsere «Herzensstube», die dann ebenfalls blitzt und funkelt, wie jener «Tropfen Morgentau» bei Gottfried Keller. Ja, in barockem Überschwang noch weit mehr. So heisst es am Ende der fünften Kantate von Bachs Weihnachtsoratorium:

«Zwar ist solche Herzensstube

wohl kein schöner Fürstensaal,

sondern eine finstre Grube;

doch sobald dein Gnadenstrahl

in denselben nur wird blinken,

wird er voller Sonnen dünken.»

Hier also herrscht, könnte ich sagen, auf Hofmannsthal zurückkommend, «reiner Entgegenklang». Wenn diese «Herzensstube» offen, also empfänglich ist für den «Gnadenstrahl» (was bei Luther wiederum nichts anderes als Glaube heisst), dann wird sie geradezu in Sonne verwandelt: eine leuchtende Angelegenheit.

Nun wusste aber Bach zu gut, und wir wissen es auch und noch viel besser, da unsere Gesellschaft nicht im geringsten mehr darauf eingestellt ist, dass es mit diesem «Entgegenklang» gewöhnlich nicht allzu weit her ist. Und dass das Rühmen, Loben, Preisen, Danken, von dem die heutige Kantate erfüllt ist, und das Luther bekanntlich im Vogelgesang, speziell dem der Nachtigall auf so beglückende Weise verkörpert sah, dem Menschen nichts wirklich Angeborenes, in der Ich-Befangenheit, den Umtrieben des Alltags, dem Lärm der Zeit keinesfalls Selbstverständliches ist.

Und hier genau, meine ich, setzt Bach an mit seinem Kantatenwerk. Diese für sich genommen eher unerleuchtete, sang- und klanglose «Herzensstube» muss er im Sinn gehabt haben, wenn er in seiner Komponierstube sass. Aber eben nicht nur die «Herzensstube » – auch den «Gnadenstrahl». Der muss ihm assistiert haben, wenn die von gläubiger Inbrunst getragenen, jedoch selten dichterischen, der religiösen, nicht der «ästhetischen Erziehung des Menschen» dienenden Texte, sich Mal für Mal, und vielleicht ihm selber ein Wunder, in schöne, erzlebendige Musik verwandelten.

Und wenn ihm seine Zeitgenossen (Kritiker, die es damals schon gab) mitunter vorgeworfen haben, er verdunkle die Schönheit seiner Musik durch «zu viel Kunst», mit anderen Worten: Schönheit wäre doch auch einfacher und eingängiger zu haben, so war es für die Nachwelt und ist es für uns heute wohl gerade dieses «zu viel» an Kunst, das uns eine Spiritualität erfahrbar macht, wie wir sie von keinem anderen Komponisten kennen. Eine Spiritualität, die, im Irdischen verwurzelt, durchaus etwas Bodenständiges hat, während sie nicht selten an den Himmel anzureichen scheint. Und die ganz offensichtlich Menschen aus anderen Kulturen und Weltgegenden genauso ergreift. Als gelte wirklich, was Bach selbst einmal notiert hat: «Bey einer andächtigen Musig ist allezeit Gott mit seiner Gnaden-Gegenwart.»

Und dieses «allezeit» gilt dann zweifellos bis heute. Bis zu diesem oder dem nächsten Augenblick, wo wir noch einmal hören können, wie Bach diese Sonne aufgehen lässt. Vielmehr: ihr «entgegenklingt».

Mit Glanz und Gloria: «Gott der Herr ist Sonn und Schild.»