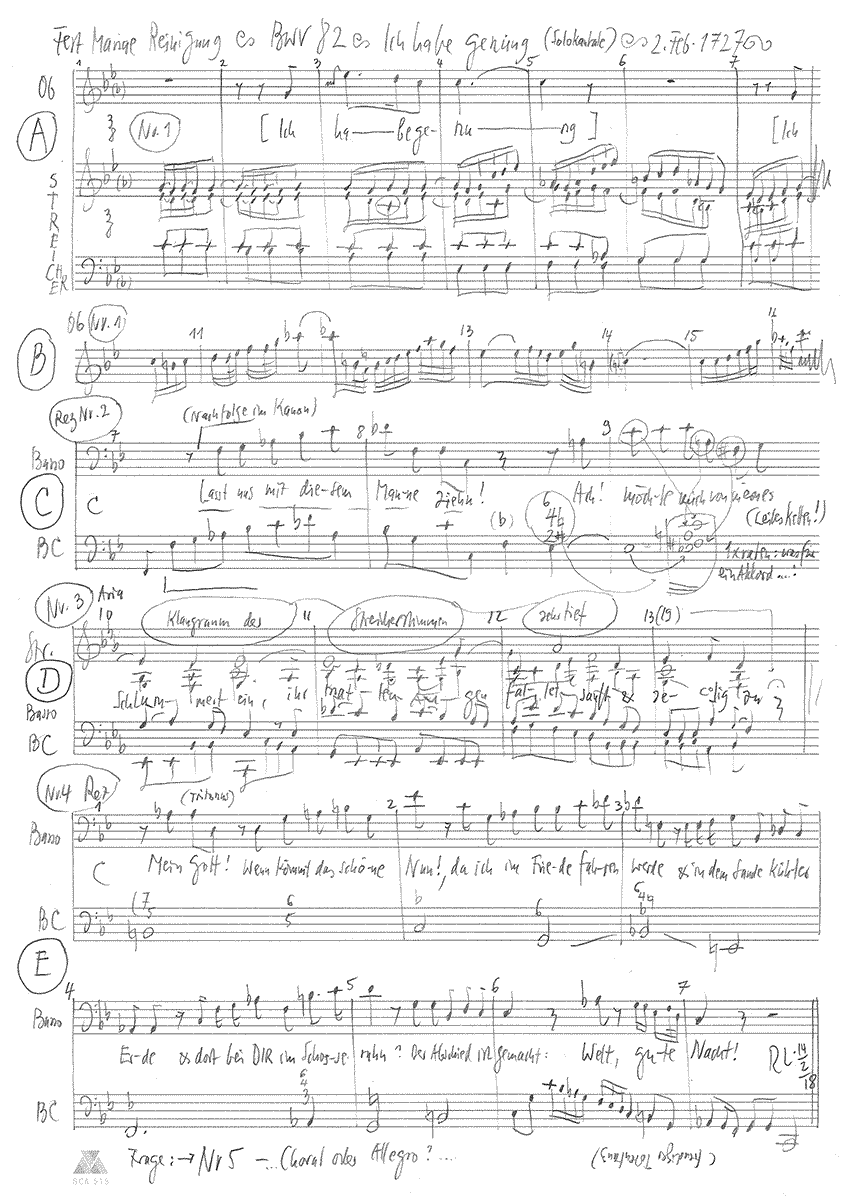

Ich habe genung

BWV 082 // zu Mariae Reinigung

für Bass, Oboe, Streicher und Basso continuo

Die Kantate «Ich habe genung» gehört zu Bachs berühmtesten Kompositionen. Das vom Jesuserlebnis des greisen Simeon inspirierte Libretto fasst den Moment des seligen Loslassens und den christlichen Topos der friedvollen Todessehnsucht in berührende Abschiedsbilder. Bach hat in seiner dem Bass übertragenen Solokantate dafür eine Tonsprache von sanfter Eindringlichkeit gefunden, die in der zentralen «Schlummerarie» den Tod als ersehnten Schlaf nach mühseliger Lebensreise willkommen heisst. Dass dieses zugleich stille wie glutvolle Werk Bach besonders teuer gewesen sein muss, belegt neben zahlreichen Wiederaufführungen der Kantate auch die Aufnahme der Mittelarie in das für seine Frau Anna Magdalena und die familiäre Hausmusik angelegte «Notenbüchlein».

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Bonusmaterial

Solisten

Bass

Peter Harvey

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Olivia Schenkel

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Daniel Rosin

Violone

Markus Bernhard

Oboe

Andreas Helm

Fagott

Dana Karmon

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Karin Kaspers-Elekes

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

16.02.2018

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler, Nikolaus Matthes

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Christoph Birkmann (1703 -1771)

Erste Aufführung

Fest Mariae Reinigung

2. Februar 1727

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Das Fest «Mariae Reinigung» oder «Darstellung des Herrn» bezieht sich auf den Bericht, wonach gemäss dem Gesetz des Mose das Jesuskind im Tempel Gott dargebracht wurde und wie dort der greise Simeon das Kind in die Arme nahm und Gott pries für die Gnade, die Ankunft des Heilandes noch erlebt zu haben (Lukas 2,22–32). Der Lobgesang Simeons liegt dieser Kantate zugrunde und wird in Arien und Rezitativen entfaltet. Der Verfasser des Kantatentextes war lange unbekannt. Nun haben aber Wissenschaftler des Bach-Archivs Leipzig systematisch das Umfeld von Bachs Privatschülern durchforscht und sind 2015 fündig geworden: Librettist war der in Leipzig studierende Christoph Birkmann (1703–1771), nachmals Theologe in seiner Vaterstadt Nürnberg. Er ist auch Verfasser der Kantate BWV 56: «Ich will den Kreuzstab gerne tragen». Bach hat die 1727 für Bass komponierte Kantate mehrfach für diese Stimmlage sowie auch für Sopran und Mezzosopran umgearbeitet und die instrumentale Solopartie dabei der Traversflöte sowie der Oboe da caccia übertragen. Ausweis der besonderen Wertschätzung durch den Komponisten und seine als Sängerin ausgebildete zweite Frau ist auch die Aufnahme der gekürzten und transponierten Sätze 2 und 3 («Schlummerarie») in das 1725 begonnene zweite Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach.

1. Arie

Ich habe genung,

ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen,

auf meine begierigen Arme genommen;

Ich habe genung!

Ich hab ihn erblickt,

mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt,

nun wünsch ich noch heute mit Freuden

von hinnen zu scheiden:

Ich habe genung!

1. Arie

Der Text folgt dem Loblied Simeons, welcher nun getrost sterben kann, weil er den erhofften Heiland noch gesehen und «ans Herze gedrückt» hat. Mehr als diese Begegnung mit Jesus Christus wünscht er sich nicht. Bach entwirft dafür im dunkel leuchtenden c-Moll über absteigenden Basstönen einen dicht gewebten Streicherteppich, dem die Oboe eine weit ausschwingende Kantilene abgewinnt, die dem Satz seinen schwebenden und elegischen Charakter verleiht. In der besonders eindringlichen Gesangspartie halten sich lebenssatte Erfüllung und tapfere Seelenstärke auf eine Weise die Waage, die als zutiefst persönliche Vision alle Konventionen der barocken Ars moriendi hinter sich lässt.

2. Rezitativ

Ich habe genung!

Mein Trost ist nur allein,

daß Jesus mein und ich sein eigen möchte sein.

Im Glauben halt ich ihn,

da seh ich auch mit Simeon

die Freude jenes Lebens schon.

Laßt uns mit diesem Manne ziehn!

Ach! möchte mich von meines Leibes Ketten

der Herr erretten;

ach! wäre doch mein Abschied hier,

mit Freuden sagt ich, Welt, zu dir:

Ich habe genung!

2. Rezitativ

Der Dichter will wie Simeon sich an Jesus halten. Im Blick auf die Freuden, die in der Ewigkeit auf ihn warten, fällt es ihm leicht, von der irdischen Welt Abschied zu nehmen. Durch das zweimalige Wiederaufgreifen des Schlüsselwortes «Ich habe genung!» erhält diese bereits aus der Arie bekannte Devise ein die ganze Kantate prägendes Gewicht. Dem auf Christus und Simeon gemünzten Gedanken der doppelten Nachfolge hat Bach im Zusammenspiel von Continuo und Singstimme ebenso sensibel wie resolut Ausdruck verliehen («Laßt uns mit diesem Manne ziehn!»).

3. Arie

Schlummert ein, ihr matten Augen,

fallet sanft und selig zu!

Welt, ich bleibe nicht mehr hier,

hab ich doch kein Teil an dir,

das der Seele könnte taugen.

Schlummert ein, ihr matten Augen,

fallet sanft und selig zu!

Hier muß ich das Elend bauen,

aber dort, dort werd ich schauen

süßen Friede, stille Ruh.

3. Arie

Die «Schlummerarie» schildert den Tod als sanftes Einschlafen. Das Leben «hier» ist von Elend gezeichnet, aber beim Erwachen «dort» erscheint Friede und Ruhe. Im Verein mit dem zutraulich stützenden Continuo und den verführerischen Liegetönen der Mittelstimmen sorgt der zart synkopierte Wiegenrhythmus der instrumentalen Oberstimme für eine zugleich friedvolle wie melancholische Grundstimmung, die das textliche Changieren zwischen Schlaf und Tod musikalisch perfekt aufgreift. Noch die Weltschelte der beiden Binnenstrophen wird in der gelösten Ruhe und warmen Es/As-Tonalität dieses an den Schlusschor von Bachs Johannes-passion erinnernden Arienrondeaus gleichsam aufgehoben.

4. Rezitativ

Mein Gott, wenn kömmt das schöne: Nun!,

da ich im Friede fahren werde

und in dem Sande kühler Erde

und dort bei dir im Schoße ruhn?

Der Abschied ist gemacht:

Welt, gute Nacht!

4. Rezitativ

Wer so spricht, ist sich bewusst, dass Gott die Zeit des Sterbens bestimmt, aber er hat die Bindungen an das Leben in dieser Welt bereits gelöst. Das sensibel deklamierende Rezitativ ist in Text und Ton ein Musterbeispiel für eine einprägsame musikalische Predigt en miniature.

5. Arie

Ich freue mich auf meinen Tod,

ach! hätt er sich schon eingefunden!

Da entkomm ich aller Not,

die mich noch auf der Welt gebunden.

5. Arie

Die Freude auf den Tod in der barocken Dichtung muss nicht nur in erfahrener Not dieser Welt begründet sein, sondern kann ebenso sehr in der Sehnsucht, bald bei Christus zu sein, ihren Grund haben. Dementsprechend gibt sich die Arie als tänzerischer Kehraus, dessen grimmige Entschlossenheit und nimmermüde Energie sich aus dieser radikalen Weltabwendung speist. Es ist ein erstaunlich leichtfüssiger und befreiter Simeon, der hier seinem Ziel entgegeneilt – welch verstörendes Potential auch zu Bachs Zeit bereits in der Textzeile «Ich freue mich auf meinen Tod» beschlossen lag, können wir nur erahnen.

Karin Kaspers-Elekes

«Genung» ist nicht gleich «fertig».

Die Individualität des Sterbenwünschens

Es ist mir eine Ehre und Freude, mit Ihnen heute Abend über die theologischen Hintergründe

und Inhalte der Kantate nachdenken zu dürfen, die Johann Sebastian Bach für das

Fest Mariä Reinigung im Jahr 1727 schrieb und die den Titel trägt «Ich habe genung!».

Ich habe genung – ich habe genug! Fragen drängen sich auf das erste Hören hin auf: genug wovon? Ist einer überdrüssig dessen, was war und was ist? Was motiviert diesen emotional-akzentuierenden Ausruf?

Eine Illustrierte titelte vor einer Weile: «Ich bin alt, müde, ich habe genug!» Sollten wir an diesem Abend einer Auseinandersetzung mit dem Sterbezeitpunkt und seinem Eintreten, ja gar möglicher oder notwendiger Beeinflussung dieses Momentes begegnen?

Mir scheint es kaum möglich, das Werk, ineinandergewoben aus Wort und Klang, in sich aufzunehmen ohne aufsteigende Erinnerungen an eigene erlebte Abschiede und Sterbewünsche vielleicht nahestehender Menschen, die an unser Ohr gedrungen sind und die wir zu verstehen versuchten. Es scheint mir aber auch naheliegend, die gegenwärtigen kontroversen Diskussionen nicht aussen vor zu lassen, das Ringen um die Frage nach dem sogenannten selbstbestimmten Sterben, die oft so daherkommt, als sei unser höchstes Recht und Ausdruck gelebter Autonomie, über unseren Todeszeitpunkt selbst bestimmen zu können, und nicht, unser uns geschenktes Leben bis zum Schluss möglichst selbstbestimmt leben zu dürfen.

«Ich habe genug!» Was motiviert diese Aussage, die als viermal wiederkehrender Leitsatz dieser Kantate ihren Titel verlieh? Ist es die Rückschau auf das Leben und eine Art Kapitulation, ähnlich dem «Ich habe fertig!» eines zeitweilig glücklosen italienischen Fussballtrainers namens Giovanni Trappatoni, der mit diesem etwas skurril anmutenden Satz einen ratlosen Schlusspunkt hinter eine Epoche seiner Karriere setzte?

Als das «Ich habe genug!» am 2. Februar 1727 in Leipzig erstmals erklingt, formt sich die Einheit des Werkes aus Johann Sebastian Bachs Musik und den Worten eines jungen Studenten der Theologie und Mathematik. Gerade 24 Jahre alt ist Christoph Birkmann und Privatschüler des Thomaskantors.

Seit etwas mehr als zwei Jahren dürfen wir aufgrund eines noch jungen Forschungsprojektes des Bach-Archivs Leipzig und der Fritz-Thyssen-Stiftung wissen, dass er dieser und noch vielen Kantaten Johann Sebastian Bachs seine Worte schenkte. Das Nürnberger Archiv gab der Leipziger Forscherin Christine Blanken die Quelle dieser Erkenntnis frei, nachdem die Geschichte lange geschwiegen hatte: Sie barg einen von Christoph Birkmann selbst ebendort herausgegebenen Jahrgang mit Kantatendichtungen «Gott-geheiligte Sabbaths-Zehnden/bestehend aus Geistlichen Cantaten auf alle Hohe Fest-, Sonn- und Feyertage der Herspruckischen Kirchengemeinde zu Gottseeliger Erbauung gewiedmet von Christoph Bürkmann».

Bereits zweimal zuvor hatte Bach Werke für den Festtag geschaffen, dessen Inhalt der Erinnerung an die Darbringung Jesu im Tempel von Jerusalem gewidmet ist und der bis in unsere Agenden hinein volkstümlich als «Maria Lichtmess» bezeichnet wird. Er wird nach unserem gregorianischen Kalender am 2. Februar gefeiert und hatte im Leipzig des 18. Jahrhunderts im liturgischen Kalender der christlichen Kirchen seinen festen Platz. Er wurde festlich begangen.

Seinen theologischen Inhalt bezieht der Festtag aus dem zweiten Kapitel des Evangeliums nach Lukas. Und so nah die Perikope dort auf die Erzählung von der Geburt Jesu Christi folgt, so nah stehen wir mit der Kantate des heutigen Abends, geschaffen für den Tag, der bis zum Zweiten Vatikanum in der katholischen Kirche den Weihnachtsfestkreis rundete, der Tag der Christgeburt: 40 Tage sind vergangen, seit der Engel sprach: «Siehe, ich verkündige euch eine grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren.»

40 Tage. Bethlehem. Der Besuch der Hirten und Weisen. Schwere Zeiten. Die Flucht und der Umweg über Ägypten. Am 40. Tag kommen sie an. Maria. Josef. Und das Kind. Sie kommen an im Tempel in Jerusalem.

Und dort erlebt einer zum ersten Mal, was der junge Student, von dem heute als Christoph Birkmann die Rede ist, im Jahr 1727 in eben diese seine eigenen Worte zu fassen versucht: «Ich habe genug.»

Es ist der alt gewordene Simeon, der im Allerheiligsten des Judentums das Wort ergreift. Seine Aufgabe: zu warten. Auf die Erfüllung der Verheissung. Auf den Anbruch des Heils. Auf das Kommen des Messias.

Simeon in Jerusalem hat noch keine Nachricht von dem, was in Bethlehem geschehen ist. Für uns, die wir an fast zeitgleiche Kommunikation über Tausende von Kilometern gewöhnt sind, muss das gesagt sein. Viele warteten. Das ganze Volk wartete auf den Messias. Aber Simeon hatte eine ganz persönliche, spirituelle Erfahrung gemacht, die ihn vergewissert hatte, dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias gesehen hätte. Wenn Warten persönlich wird und das Herz erreicht, dann wird Sehnen daraus. Und dieses sehnsuchtsvolle Warten gab seinem Leben Sinn.

Und dann geschieht es. Ein Paar bringt einen ungefähr sechs Wochen alten Knaben in den Tempel.

So weit, so gut. Das war noch nichts Besonderes. Denn nach jüdischem Ritus musste jeder erstgeborene Sohn zusammen mit seiner Mutter in den Tempel gebracht und Gott geweiht werden. Er konnte mit einer Geldsumme wieder losgekauft werden. Bei diesem Neugeborenen wird DAVON jedoch nichts berichtet. Und es galt ein Opfer zu bringen, damit die junge Mutter wieder als rein gelten konnte. Tauben, Symbol im Judentum für Liebe und Sanftmut. Und sie waren erschwinglich, so dass auch junge Eltern es sich leisten konnten.

Bis hierhin ist eigentlich alles, wie es immer war. Aber als Simeon diesem Kind begegnet, bekommt die Szene eine andere Dimension. Simeon ist zutiefst berührt und erkennt: Sein sehnsuchtsvolles Warten und damit das Warten des ganzen Volkes, es ist am Ziel.

Simeon ist in der Begegnung so ergriffen, dass er zu singen beginnt. Es ist der dritte Lobpreis, den Lukas in seinem Evangelium, seiner guten Nachricht von Gottes Liebe zu seinen Menschen, überliefert: Maria singt. Zacharias, der Ehemann der Elisabeth, singt. Und nun auch Simeon. Immer, wenn es feierlich wurde, haben die Menschen gesungen. An allen Übergängen des Lebens wurde und wird gesungen. Geburt, Taufe, Hochzeit und Abdankung. Immer wenn das, was geschieht, das Innerste anrührt. Es klingt wie von tief unten aus der Seele hinaus: die berührende Wahrheit des Geschehenen.

Und nun singt Simeon: «Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.»

Wie viele Jahre mag Simeon die Quantität der Zeit ermessen haben in seinem Warten und Sehnen. Unerfüllte, sehnsuchtsvolle Zeit. Nun aber ereignet sich in der Begegnung der Moment des Kairos. Heilszeit. Jetzt zählen nicht Tage, Monate, Jahre. Jetzt zählt die Qualität der Zeit. Dieser Moment der Begegnung. Er wird bedeutsam. Für Simeon. Für das Volk Israel. Für die Weltgeschichte. Gottes Heil. Und die Lebensaufgabe des alten Simeon erfüllt sich im Erkennen und Segnen des Kindes und seiner ihn begleitenden Eltern. Er lässt sie teilhaben an seiner Weisheit, die ihnen wie ein Wegweiser und zur Orientierung werden soll für die unvorstellbaren Widerfahrnisse, die ihnen begegnen werden.

«Nun lässt du, Herr, deinen Diener in Frieden fahren.» Er kann sein Leben und seinen weiteren Weg vertrauensvoll in Gottes Hand legen. Über den Zeitpunkt spricht er nicht. Von Eile keine Spur. Er äussert keinen Lebensüberdruss. Wohl aber spricht er von dem Heilvollen, das ihm, dem Volk und aller Welt geschieht. Nichts deutet in der lukanischen Vorlage darauf hin, dass er nun umgehend sterben wird. So, wie es der Herr gesagt hat… Da ist die Rede von der Beziehung zu Gott. Das Eingebettetsein ins Volk Israel und in die Zusammenhänge der Welt. Und da ist Hannah, die ebenfalls alt gewordene Prophetin, die Rembrandt, als er der Szene in seinem letzten Bild vor seinem Tod Ausdruck verleiht, an der Seite Simeons malt, beide das Kind segnend und betend. Simeon ist ein Teil des grösseren Ganzen, in Beziehungen, er lebt auch für andere, nicht nur für sich. Simeon spricht nicht von sich und seiner Perspektive, nicht von seinem Tod, nicht von einer Zukunft hier oder dort. Und nie wieder wird Lukas mit einem Wort davon erzählen, wie es mit Simeon weiterging.

So weit die biblisch-theologische Botschaft.

Am 2. Februar 1727 erklingt ihre Aktualisierung in dem Ausruf: «Ich habe genug!»

Es ist die Deutung des jungen Christoph Birkmann, ja es ist noch mehr: es ist die persönliche Aneignung dessen, was der Evangelist Lukas, der Heilstheologe mit dem grossen Interesse an geschichtlicher Genauigkeit, von Simeons Heilsmoment in der Begegnung mit dem Messias erzählt.

«Ich habe genug!» Die Emotion dieses Augenblicks wird zum Ausgangspunkt des dritten Bach-Werkes zum Fest der Darstellung des Herrn. Es ist kein einfaches Unterfangen, den Moment des Kairos, einen Heilsmoment, in Worte zu fassen. Birkmann zielt ins Zentrum: «Ich habe genug!»

Gelten die ersten Verszeilen eher der Wiedergabe des Heilserlebnisses des Simeon, wie es Lukas überliefert, so ist es schon der zweite Teil der ersten Arie, der die Heilserfahrung zumindest auch parallelisierend in die Gegenwart hinein und auch auf den Dichter hin aktualisierend zu verstehen ermöglicht: «Ich habe genug, ich hab ihn erblickt! Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt!»

Im darauffolgenden Rezitativ geht der Dichter diesen Weg einen Schritt weiter, wiederum von der innerlich-innigsten Karioserfahrung herkommend: «Ich habe genug!»

Sein Skopus: Auch für den mehr als 1720 Jahre später lebenden Menschen ist die Erfahrung der Communio Christi zugänglich. Dies ist eine der zentralen theologischen Aussagen des Kantatentextes: «Mein Trost ist nur allein, dass Jesus mein und ich sein Eigen möchte sein.» Es ist, als hörten wir die Antwort auf die grundlegende erste Frage im von Zacharias Ursinus im Jahr 1563 verfassten Heidelberger Katechismus (1563): «Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem Herrn Jesus Christus gehöre.»

Im Glauben entsteht Innerlichkeit. Innigkeit. Und so beschreibt der Textdichter eine Art innerer Imitatio des Simeon zur eigenen Glaubensvergewisserung: Auch für den gegenwärtig Lebenden ist im Glauben eine mystische Communio mit Christus möglich und kann diese ebenso bedeutungsvoll werden für den Einzelnen.

In der Phase der ausgehenden Spät- oder Reformorthodoxie und am Beginn der Moderne ist die Rede von Gott und vom Glauben an ihn von zwei Seiten her herausgefordert: durch den Pietismus einerseits und die beginnende Aufklärung andererseits. Und beide Seiten entdecken das ICH.

Im Kern bedeutet das: Das ICH des Pietismus ist bemüht um das eigene Heil vor Gott und in Gott. Das ICH der Aufklärung um die sich emanzipierende Selbstentscheidung mehr oder weniger im Gegenüber zu Gott.

40 Jahre sind es bis zum «Sturm und Drang», und es erscheint, als ob die Melancholie, die die Literaturwissenschaftlerin Annette Wallbruch «die Modekrankheit des 18. Jahrhunderts» nennt, bereits in den Worten des jungen Christoph Birkmann jene Emotionen aufscheinen und die Jenseitsgewandtheit ahnen lässt, die 1774 Johann Wolfgang Goethes leidendem jungem Werther seine Züge verleihen und sein Lebensschicksal an seinen tragischen Schluss bringen.

Wir begegnen hier einerseits einem Individualisierungsprozess, der sowohl für den Bezug der Erfahrung des Einsseins mit Christus wie auch für den Jenseitsbezug der eigenen Lebenszukunft gilt. Ersterer mass der Heilstheologe Lukas in der Überlieferung ebenfalls Bedeutung bei, jedoch sehr stark unter dem Hinweis der Bedeutung des Heilsmomentes für die Heilsgeschichte Israels und der ganzen Welt. Die Konsequenz der Absage von der Welt und der Hinwendung zur jenseitig-zukünftigen Existenz ist vermehrt der theologiegeschichtlichen Entwicklung geschuldet, die die Frage nach dem persönlichen Heil zu beantworten versucht.

Wenn zugleich in diesem Rezitativ die Bitte erklingt: «Ach! Möchte mich von meines Leibes Ketten der Herr erretten! », so ist an die mannigfache Möglichkeit der Erkrankung an Seuchen der Stadtbevölkerung auch in einer fortschrittlichen Agglomeration wie Leipzig in dieser Zeit zu denken ebenso wie an eine theologische Hochschätzung der immateriellen Komponente des menschlichen Daseins. «Ketten» sind nicht nur in der Poesie und Philosophie des 18. Jahrhunderts Ausdruck der Unfreiheit, des Gefangenseins im geringer geschätzten Materiellen, auf das der Übergang ins geistige, wahre Dasein folgen soll.

Einem dialektischen Welt- und Menschenbild, einerseits der Materie verhaftet und andererseits nach dem jenseitig-geistigen, wahren Leben ausgestreckt, ist auch der Text der sich anschliessenden Arie geschuldet: Der Mensch ist unfrei, er ist nolens volens aktiver Teil des weltlichen Elends: «Hier muss ich das Elend bauen.» Wir stehen mit ihm vor Luthers «homo incurvatus in se», dem in sich verkrümmten Menschen. Es gibt kein Entrinnen. Wir sind Sünder. Das ist wahr. Allein in der Beziehung mit Christus gibt es Rettung für den Glaubenden.

Die Sehnsucht nach Frieden und Erlösung aber wird letztlich erst nach dem Tod gestillt. Während die lukanische Überlieferung den Heilsmoment als Ursache für das innerliche Friedenfinden benennt, das den Fortgang in den Hintergrund treten lässt, tritt in Christoph Birkmanns Worten die Sphäre der nachtodlichen Existenz als Sehnsuchts- und zukünftiger Erfahrungsraum von Frieden und Ruhe in den Blick.

Gar innerlich Abschied genommen hat, wer hier innerlich-inniglich Christus ans eigene Herz nimmt und so Simeons Erkennen auf sich selbst gewandt geistigemotional nachvollzieht: «Der Abschied ist gemacht, Welt, gute Nacht!»

Die Konsequenz aus der heilvollen Gemeinschaft mit Christus fliesst hinein in eine sehnsuchtsvoll-gefühlvoll beschriebene Zukunftsperspektive:

«Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätt’ er sich schon eingefunden. Da entkomm ich aller Not, die mich noch auf der Welt gebunden!»

Es gilt zu bedenken: Der junge Textdichter, der das «Nunc dimittis» des Simeon, das im täglichen Stundengebet auch der lutherischen Kirche zur Nacht und an manchen Orten als Teil auch der Abendmahlsliturgie seinen Ort hatte, so auch aus aktivem liturgischem Gebrauch kannte, empfindet in inniglich-erbaulicher Adaption den Heilsmoment der Communio Christi so nach, dass die weltliche Existenz gegenüber der ersehnten geistig-geistlichen völlige Geringschätzung erfährt. «Ich habe genug!» Ein aktueller Sterbewunsch? Eine emotionale Momentaufnahme? Ein theologisch-künstlerisches Mittel, die heilende Gemeinschaft mit Christus im Glauben und dessen existentielle Bedeutung, die Genüge finden lässt, zum Ausdruck zu bringen? Am ehesten Letzteres. Es gilt zu bedenken: Der Schöpfer des Kantatentextes diente selbst bis zu seinem Tod als Pfarrer in Nürnberg noch manches Jahrzehnt.

Wir können Johann Sebastian Bachs Kantate «Ich habe genug!» an diesem Abend als theologische Interpretation nach damaliger Auslegeordnung hören – und wieder beiseitelegen. Wir können uns aber auch inspirieren und sensibilisieren lassen – auch für den Umgang mit heutigen Sterbewünschen, den theoretisch vorausbedachten und den konkret durch persönliche schwerwiegende Widerfahrnisse motivierten.

Nicht jedes geäusserte «Ich habe genug!», nicht jeder geäusserte Sterbewunsch zielt letztlich auf die Beendigung des eigenen Lebens oder gar auf eine Beschleunigung dessen.

Jede Frage nach dem Zeitpunkt des «Nun», jede Sehnsucht nach dem Tod, jedes «Ich habe genug» hat ein individuelles Gesicht und sucht, wenn es geäussert wird, Resonanz bei dem, dem es anvertraut wird. Ich komme zum Anfang zurück und frage: was motiviert ein konkretes «Ich habe genug»?

Wir sprechen nicht selten über die Würde des Menschen an sich. Sie ist unantastbar. In der konkreten Situation heisst dies, so meine ich, dass es diesem Wert, der jedem Menschen qua seines Menschseins verliehen ist und nicht verdient werden kann oder muss, geschuldet ist, dass sein «Ich habe genug!» nicht vorschnell als «Ich habe fertig» gehört wird.

Sterbewünsche sind beredt. Die sie aussprechen, so meine Erfahrung aus vielen Begleitungen schwerstkranker Menschen, bringen sehr viel häufiger zum Ausdruck, dass das Leben so, wie es gerade ist, der Lebensqualität entbehrt. Sie suchen, wo sie geäussert werden, das DU. Sie suchen Begegnung und bringen Einsamkeiten, Sehnsüchte und innere Entwicklungsprozesse zum Ausdruck – und sind nicht selten Ausdruck der Sehnsucht nach einer heilvollen Erfahrung in der Trauer um ein Leben, das nach der Diagnose einer Schwersterkrankung unter so veränderten Bedingungen herausfordert. «Ich spiele seit meiner Diagnose in einer anderen Liga.» Oder: «Alles, was ich jetzt beginne, sehe ich irgendwie durch einen Schleier. Hat das alles noch Sinn? Und für wen?»

Öffnet mir einer den Raum und schenkt mir von seiner Zeit, darüber nachzudenken, wo da Hoffnungen sein können, die tragen, wo die Hoffnung auf Gesundheit sich nach menschlichem Ermessen nicht mehr erfüllen wird? Sterbewünsche sind individuell und suchen die Resonanz eines hörenden, empathischen Gegenübers mit Zeit für die Lebensmelodie, die sich in und hinter ihnen verbirgt. Heilsmomente der Begegnung brauchen Beziehung. Es steht zu hoffen und lässt sich erbitten, dass Momente des Heils, in denen Genüge erlebt wird, auch dann erfahren werden können, wo die Erfahrung des Mangels zurücktritt und Frieden einkehren darf mit dem nicht perfekten Leben. Ich leihe Worte bei Hilde Domin, die diese Haltung beschreiben:

«Nicht müde werden, sondern dem Wunder wie einem Vogel die Hand hinhalten! » Vielleicht ist da ja doch mehr, als wir sehen. Spüren. Ahnen. Ein anderes, tiefer berührendes Wunder. Eines, das heil macht. Erfüllte Zeit. Ein Heilsmoment. Ein hoffnungsvolles Ausatmen. Und einer, der dann sagen kann, wenn es so weit ist: «Ich habe genug!»