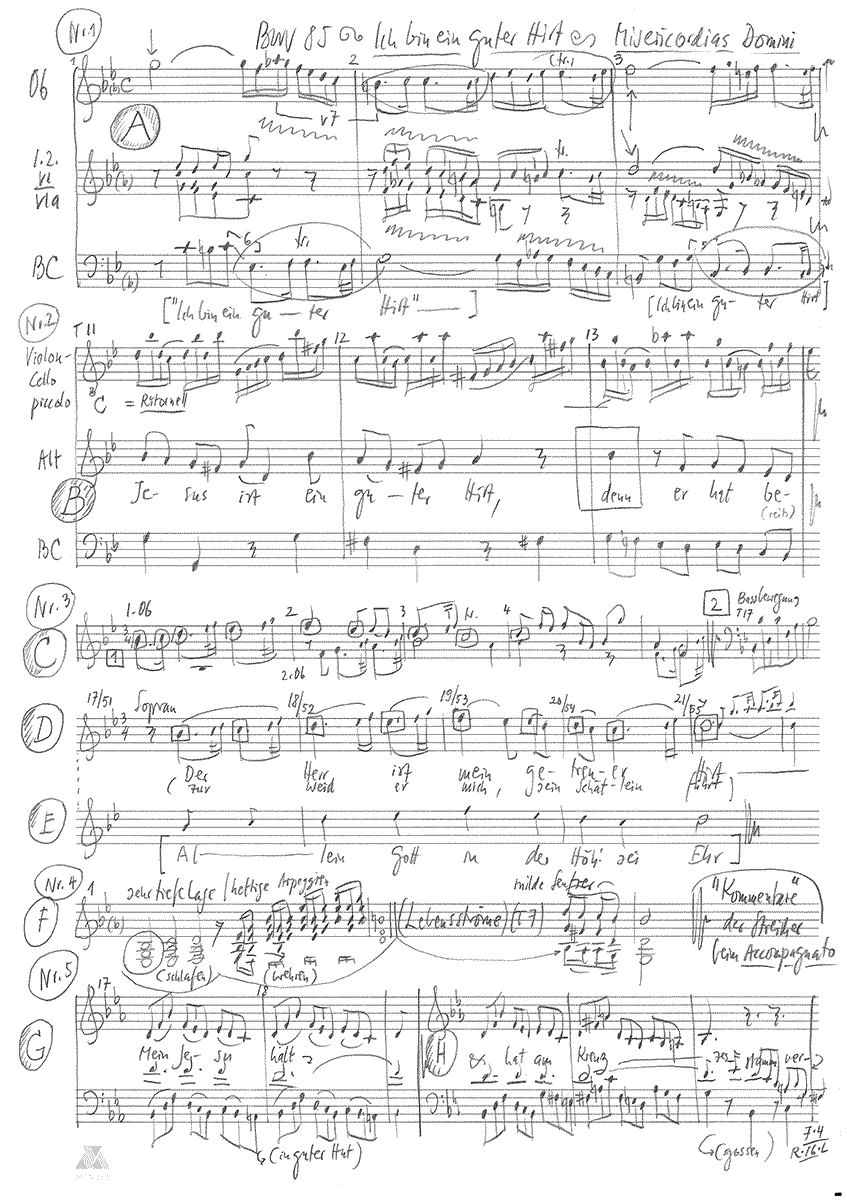

Ich bin ein guter Hirt

BWV 085 // zu Misericordias Domini

für Sopran, Alt, Tenor und Bass Oboe I+II, Violoncello piccolo, Streicher und Basso continuo

Der unbekannte Verfasser dieses Kantatentextes hält sich eng an die Lesung des Evangeliums für diesen Sonntag, Johannes 10, 11 –16: «Ich bin der gute Hirt; der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.» Die eher kammermusikalisch besetzte und überschaubar ausgedehnte Kantate ohne repräsentativen Eingangschor entstand im April 1725 kurz nach Bachs vorläufigem Abbruch des ambitionierten Projektes eines auf Choralliedern beruhenden Kantatenjahrgangs.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer

Viola

Susanna Hefti

Violoncello piccolo

Martin Zeller

Violone

Markus Bernhard

Oboe

Kerstin Kramp, Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Peter Wollny , Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Peter Wollny

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

08.04.2016

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Johannes 10, 11

Textdichter Nr. 2, 4, 5

unbekannter Verfasser

Textdichter Nr. 3

Cornelius Becker, 1598

Textdichter Nr. 6

Ernst Christoph Homburg, 1658

Erste Aufführung

15. April 1725, Leipzig

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die vom johanneischen Gleichnis des «Guten Hirten» ausgehende Kantate BWV 85 entstand zum Sonntag Quasimodogeniti (15. April) 1725; sie gehört zu Bachs eher kammermusikalisch dimensionierten Kirchenkompositionen ohne Tutti-Eingangschor. Ihre als «Vox Christi» passenderweise dem Bass übertragene c-Moll- Eröffnungsarie verströmt in der Kombination einer weit ausschwingenden Oboenkantilene und eines eindringlich nachsinnenden Orchestersatzes gesammelten Ernst und tragische Hingabe. Dabei sind Vokalsolo und Instrumentalmotivik in ihren Abwärtsschwüngen und Halbtonwechseln eng aufeinander bezogen.

Die folgende Altarie «Jesus ist ein guter Hirt» wechselt als subjektiv menschliche Betrachtung die Perspektive, verbleibt aber im pathetischen Moll-Bereich und entfaltet dank der besonderen Sonorität und ausgeprägten Virtuosität der dem Violoncello piccolo übertragenen zweiten Oberstimme erheblichen solistischen Drive. Weit entfernt von jeder pastoralen Idylle spricht sich hier ein heftig angefochtenes glaubendes Ich im Vertrauen auf Jesu erlösenden Opfertod hörbar Mut zu.

Die folgende B-Dur-Choralstrophe bringt mit ihrem sanft schwingenden Oboen-Continuo- Trio den erwünschten Umschlag in zutraulichere Gefilde. Mit der eingängigen Psalmparaphrase «Der Herr ist mein getreuer Hirt» hat Bachs unbekannter Librettist eine perfekt zum Evangelienwort der Kantate passende Liedstrophe ausgewählt. Weiche Punktierungen der Holzbläser bereiten dabei die verzückten Durchgangsverzierungen der Sopranstimme vor; der luftig-bewegte und himmlisch ausgedehnte Satz wirkt stellenweise wie eines jener galant angehauchten Orgeltrios mit obligater Bläserstimme, für die etwa Bachs Meisterschüler Johann Ludwig Krebs bekannt wurde.

Was eine wahre Hirtenberufung von bloss für Geld gedungenen Hütern unterscheidet, wird im folgenden Accompagnato-Rezitativ «Wann die Mietlinge schlafen» auf bildhafte Weise erlebbar. Gleich der einleitende Wechsel von abgedunkelter träger Ruhe hin zu emsiger Wachsamkeit wird plastisch nachgezeichnet; der tenorale Vortrag steigert sich dann mit wachsender Bedrohung zu dramatischer Intensität.

Was diese rettende Präsenz des Höchsten in der menschlichen Seele bewirken kann, macht die folgende Tenorarie in ihrer entspannten Betrachtung auf berührende Weise erlebbar. Das trinitarisch-weiche Es-Dur, der schwingende 9⁄8-Takt sowie das elegante Unisono sämtlicher Streicher erzeugen ein Gefühl befreiten Behütetseins, das als zeitlose Apotheose uneigennütziger Liebe gelten darf, ohne das Ausmass des Selbstopfers Jesu zu verschweigen.

Ein ungewöhnlich arios gestalteter vierstimmiger Choralsatz über die vierte Strophe von Ernst Christoph Homburgs heute wenig bekanntem Lied «Ist Gott mein Schutz und Helfersmann» beschliesst die Kantate. Trotz ihrer Rückkehr zur Ausgangstonart c-Moll strahlen die ausdrucksstark erzählenden Liedzeilen jene Zuversicht aus, die in der wiederholten Schlusswendung «Ich habe Gott zum Freunde» kulminiert. Das lange im Bild von Hirt und Herde gleichsam hierarchisierte Verhältnis von Heiland und Menschen ist hier hörbar einer Begegnung auf Augenhöhe gewichen.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arie (Bass)

»Ich bin ein guter Hirt, ein guter Hirt läßt sein Leben für die Schafe.«

1. Arie

Die Arie, mit welcher die Kantate eröffnet wird, zitiert den ersten Satz der Evangelienlesung. Das Jesuswort ist in typischer Weise einem solistischen Bass übertragen. Der dichte Satz ist aus einem markanten Themenkopf («Ich bin ein guter Hirt») und einer seufzerartigen Fortspinnung entwickelt. Die tragisch-pathetische Tonart c-Moll und die fallenden Instrumentalgesten verweisen deutlich auf die vorangegangene Passion.

2. Arie (Alt)

Jesus ist ein guter Hirt,

denn er hat bereits sein Leben

für die Schafe hingegeben,

die ihm niemand rauben wird.

Jesus ist ein guter Hirt.

2. Arie

Die Altstimme trägt das Bekenntnis zu Jesus vor, der sich für seine Schafe hingegeben hat. Die Besetzung mit Altstimme und virtuos mit Violoncello piccolo – einem in Bachs Leipziger Kantaten mehrfach verwendeten Instrument mit hinzugefügter hoher Saite, nicht zweifelsfrei rekonstruierbarer Spielhaltung und warm-durchdringendem Timbre – verleiht der Arie eine verinnerlichte Spannung. Während der Text von Erniedrigung und Opfer spricht, legt die kraftvolle Virtuosität der Oberstimmen davon predigthaft Zeugnis ab.

3. Choral

Der Herr ist mein getreuer Hirt,

dem ich mich ganz vertraue,

zur Weid er mich, sein Schäflein, führt

auf schöner, grünen Aue,

zum frischen Wasser leit er mich,

mein Seel zu laben kräftiglich

durchs selig Wort der Gnaden.

3. Choral

Der Choral ist die erste Strophe der von Cornelius Becker geschaffenen Umdichtung des 23. Psalms «Der Herr ist mein Hirte». In diesem dritten «Hirten»-Satz der Kantate wird die mit zahlreichen Durchgangsnoten verzierte Choralmelodie des Soprans von einem motivisch verwandten Trio aus zwei Oboen und Generalbass umrahmt, das pastorale Sanftmut und eindringliche Sorge ausstrahlt.

4. Rezitativ (Tenor)

Wann die Mietlinge schlafen,

da wachet dieser Hirt bei seinen Schafen,

so daß ein jedes in gewünschter Ruh

die Trift und Weide kann genießen,

in welcher Lebensströme fließen.

Denn, sucht der Höllenwolf gleich einzudringen,

die Schafe zu verschlingen,

so hält ihm dieser Hirt doch seinen Rachen zu.

4. Rezitativ

Das Rezitativ nimmt wieder auf das Evangelium Bezug: Während Mietlinge schlafen oder gar vor dem in die Herde einbrechenden Wolf fliehen, wacht der gute Hirt und setzt sich für seine Schafe zur Wehr. Der Textvortrag des Tenors wird von einem feierlichen Streichersatz begleitet, der zugleich die stete Wachsamkeit des guten Hirten dramatisch nachzeichnen hilft.

5. Arie (Tenor)

Seht, was die Liebe tut.

Mein Jesus hält in guter Hut

die Seinen feste eingeschlossen

und hat am Kreuzesstamm vergossen

für sie sein teures Blut.

5. Arie

Der erste Satz dieser Arie erinnert an die Stelle aus dem 1. Johannesbrief, 3, 1: «Sehet, was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes heissen sollen; und wir sind es.» Die Kinder Gottes bleiben eingeschlossen in Jesu guter Hut. Der paradiesisch-wiegende Gestus der Arie ist auf mehrfache Weise mit der Idee der musikalischen Perfektion und dreifaltigen Gottesnatur verknüpft (u. a. Dreistimmigkeit, 3 x 3-Achtel-Metrum, Es-Dur-Tonalität sowie Unisonoführung der drei hohen Streicher Violine I und II sowie Viola). In seiner knapp gehaltenen Form und wohlklingenden Stimmführung erscheint der Satz als flüchtiges Traumbild beseligter Liebe und himmlischer Geborgenheit.

6. Choral

Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt,

kein Unglück mich berühren wird.

Weicht, alle meine Feinde,

die ihr mir stiftet Angst und Pein,

es wird zu eurem Schaden sein,

ich habe Gott zum Freunde.

6. Choral

Als Schlusschoral dient die vierte von sieben Strophen des Liedes «Ist Gott mein Schild und Helfersmann» von Ernst Christoph Homburg in der melodischen Fassung eines Dresdener geistlichen Liederbuches von 1694. Sie singt davon, was es heisst, Gott zum treuen Hirten und zum Freund zu haben. Die auf einen Trugschluss folgende Wiederholung der letzten Textzeile «Ich habe Gott zum Freunde» hebt die zentrale Aussage hervor: Aus Vertrauen erwächst Zuversicht und vielleicht sogar Feindes- und Nächstenliebe.

Peter Wollny

«Die verstecktesten Geheimnisse der Harmonie»

Die Kantate «Ich bin ein guter Hirt» (BWV 85) mag vielleicht nicht eines von Bachs Hauptwerken sein, aber man erkennt in ihr doch die Summe seines Schaffens und seines künstlerischen Strebens.

Der 15. April 1725, der Sonntag Misericordias Domini, an dem die Kantate «Ich bin ein guter Hirt» (BWV 85) erstmalig in der Leipziger Nikolaikirche erklang, war – soweit wir dies anhand der erhaltenen Dokumente ermessen können – in Johann Sebastian Bachs Leben vermutlich kein besonders herausragender oder bemerkenswerter Tag. Bach war zu diesem Zeitpunkt knapp zwei Jahre in Leipzig. Die Familie hatte sich in der etwas engen und auf mehrere Geschosse verteilten Dienstwohnung im südlichen Flügel der Thomasschule eingerichtet und wohl einigermaßen an den hektischen Schulalltag gewöhnt. Bachs junge Frau Anna Magdalena hatte in den dreieinhalb Jahren ihrer Ehe drei Kinder zur Welt gebracht – im März 1723 die Tochter Christiane Sophia Henrietta, im Februar 1724 den Sohn Gottfried Heinrich und am 13. April 1725 den Sohn Christian Gottlieb, der am 14. April, also am Tag vor der Erstaufführung unserer Kantate, in der Thomaskirche getauft worden war. Mit nunmehr sieben Kindern und der mit der Familie lebenden unverheirateten Schwester von Bachs erster Frau wurde es langsam eng in der Kantorenwohnung am Thomaskirchhof. Bach selbst hatte gut drei Wochen zuvor seinen 40. Geburtstag gefeiert. Er mag in diesen Tagen daran gedacht haben, dass sein nächstälterer Bruder Johann Jakob Bach 1722 genau in diesem Alter verstorben war.

Bach hatte Ende März 1725 sein bis dahin grösstes und künstlerisch wohl ambitioniertestes Projekt etwas vorzeitig abgeschlossen: den im Juni 1724 begonnenen Choralkantaten-Jahrgang. Hinter ihm lagen acht Monate konzentriertester und äußerst produktiver Kompositionstätigkeit – Meisterwerke im Wochentakt. Wenige Tage nach der Darbietung der vorerst letzten Choralkantate führte er dann in der Karfreitags-Vesper in der Thomaskirche die grundlegend überarbeitete zweite Fassung seiner Johannes-Passion von 1724 auf, und nochmals zwei Tage später, am Ostersonntag, präsentierte er den Gemeinden der Nikolai- und der Thomaskirche sein neu geschaffenes Oster-Oratorium. Es ist kaum vorstellbar, wie Bach die Kraft aufbringen konnte, Woche für Woche solch großartige Musik zu schaffen, mit seinen Schülern einzustudieren und sodann öffentlich aufzuführen. Ich frage mich oft, ob seine Familienmitglieder, Freunde und Kollegen und seine Umwelt überhaupt wahrnahmen, welche ungeheure künstlerische Leistung Bach in dieser Zeit vollbrachte, welch einzigartige Meisterwerke in ihrer nächsten Nähe entstanden.

Souveräne Leichtigkeit des musikalischen Gedankens

Nun möchte man annehmen, dass Bach nach Abschluss des Choralkantaten-Zyklus eine ruhigere Zeit einlegte, doch weit gefehlt. Bereits am zweiten Ostertag, am 2. April 1725, begann er mit einer neuen Serie von Kantaten, die äußerlich vielleicht etwas weniger auffällig daherkommen, die aber ausserordentlich fein gearbeitet sind und eine gleichsam kammermusikalische Qualität aufweisen. Von körperlicher oder geistiger Erschöpfung, von der Notwendigkeit, neue Kraft zu schöpfen und die Fantasie zu rekreieren, kann also keine Rede sein. Und wer einmal die autographen Partituren dieser Kantaten studiert hat, der wird nicht umhin können, sich zu wundern, mit welcher Sicherheit, ja souveräner Leichtigkeit Bach seine musikalischen Gedanken zu Papier brachte. Dabei kann es – angesichts des Arbeitspensums der vorangehenden Monate – kaum längere Zeiten des Nachdenkens, des tastenden Suchens und vorsichtigen Ausprobierens gegeben haben. Im Grunde muss die Kantate «Ich bin ein guter Hirt» am 8. April nach der Aufführung des Vorgängerwerks begonnen und binnen einer Woche komponiert und einstudiert worden sein – notabene: einer Woche, in die zudem die Geburt und Taufe eines seiner Kinder fiel.

Angesichts dieser knapp umrissenen biographischen Koordinaten kann meines Erachtens kein Zweifel daran bestehen, dass der Mensch Bach, den seine Mitwelt tagein tagaus agieren sah, und der Künstler Bach, der in seiner engen Komponier-Stube das rastrierte Papier mit musikalischen Zeichen füllte, kaum etwas miteinander zu tun hatten. Pointiert gesagt: Bach lebte nach außen hin vermutlich ein ganz normales Leben, wie tausende seiner Zeitgenossen auch, und doch kommunizierte er, wenn er in seiner Kammer sass, gewissermassen mit dem Weltgeist. So aufschlussreich und wichtig die fortwährende Erkundung von Bachs Lebens- und Schaffensbedingungen auch ist, an die eigentlichen Wurzeln seiner Kreativität führt sie uns nicht wirklich heran. Der Künstler Bach bleibt für uns eine unzugängliche, entrückte Gestalt. Es würde uns vermutlich auch gar nichts nützen, wenn er nicht – wie Paul Hindemith es ausgedrückt hat – von einer «austernhaften Verschwiegenheit» in Bezug auf sein Werk gewesen wäre, sondern geschwätzig wie eine Elster. Und hätten wir die Möglichkeit, Bach auf sein Künstlertum und auf die hier nur angedeuteten Lebensumstände anzusprechen, so würden wir, denke ich, keine befriedigende Antwort erhalten. Bach hätte vermutlich die Schultern gezuckt, und – wie es sein Biograph Johann Nikolaus Forkel überliefert hat – gemurmelt: «Ich habe fleißig seyn müssen; wer eben so fleißig ist, der wird es eben so weit bringen können.»

Tiefsinniger Umgang mit den Texten

Wenn ich also, die biographischen Zeugnisse als unergiebig beiseite legend, nach einer Erklärung dafür suche, was Bachs Musik so eindrücklich und so besonders macht, dann schaue ich als nächstes in die Noten und vergegenwärtige mir die satztechnischen Raffinessen. In der Tat findet die rein handwerkliche Arbeit auf einem Niveau statt, das man bei vielen anderen Komponisten vergeblich sucht. Selbst ein zunächst so unprätentiöses Stück wie das einleitende Diktum der Kantate «Ich bin ein guter Hirt» steckt voller Wunder des doppelten Kontrapunkts. Und je tiefer wir in die Partituren eintauchen, desto deutlicher erkennen wir, dass Bachs Umgang mit seinen Texten gleichermaßen raffiniert und tiefsinnig ist, dass er über eine staunenswerte Palette von unterschiedlichen Möglichkeiten der Textinterpretation verfügt und offenbar auch komplexe theologische Deutungen durchdacht hat.

Wir können, je nach Vorbildung und Neigung, derlei Untersuchungen ein Leben lang weitertreiben. Und doch bleibt der Zauber der Bachschen Musik – von unseren intellektuellen Bemächtigungsversuchen gleichsam unberührt – auch nach langer und intensiver Beschäftigung bestehen. Bereits Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel scheint dies erkannt zu haben, wenn er schrieb, seines Vaters Werke hätten «die verstecktesten Geheimnisse der Harmonie in die künstlichste Ausübung gebracht» und die von ihm erfundenen Melodien seien «zwar sonderbar, doch immer verschieden, erfindungsreich, und keinem andern Componisten ähnlich». Ganz gleich wie man es dreht und wendet, es bleibt etwas Rätselhaftes und in Worten nicht Auszudrückendes. Denn die in nahezu jeder Arie, in jedem Chor und in jedem figurierten Choral offenbarte systematische, rhythmische, melodische und satztechnische Erkundung des gewählten thematischen Materials, dem Bachs – wie Forkel es nannte – «erfindungsvolle und fremde Gedanken» das potentiell Trockene der polyphonen Technik nehmen, trachtet nach nichts Geringerem als der Entdeckung von musikalischer Vollkommenheit. Somit ist ein Werk wie die Kantate «Ich bin ein guter Hirt» zwar nicht eines von Bachs Hauptwerken, aber dennoch stellt es die Summe seines Schaffens und seines künstlerischen Strebens dar.

«Geheimnisvolles Sanskrit der Natur»

Lassen Sie mich noch einmal auf den so rätselhaften Zauber der Bachschen Musik zurückkommen, der uns so unmittelbar zu ergreifen vermag, aber so schwer intellektuell zu fassen ist. Der romantische Dichter und Komponist E. T. A. Hoffmann hat für diese, aller wahrhaft grossen Musik innewohnende Qualität eine eindrucksvolle poetische Metapher gefunden: Er nahm in den Werken Bachs, Mozarts und Beethovens eine Stimme wahr, die er «das geheimnisvolle, in Tönen gesprochene Sanskrit der Natur» nannte. Wir können dieses Bild aufgreifen und mit seinen Motiven weiterdenken: Nur wenige Menschen vermögen in diesem «geheimnisvollen Sanskrit der Natur» zu sprechen und zu denken. Es sind die grossen Künstler, von denen in jeder Generation nur einige wenige auftreten. Doch das, was sie uns in ihren unsterblichen Meisterwerken mitzuteilen haben, kann von uns allen verstanden (oder zumindest doch erahnt) werden, wenn wir uns diesen Werken aufmerksam, einfühlsam und demütig zu nähern versuchen.

Hier tut sich freilich eine nicht zu unterschätzende Aufgabe vor uns auf. Das Verständnis und die Liebe zur Musik und zur Kunst gehören offenbar nicht zur Grundkonstitution des Menschen. Sie sind vielmehr Fähigkeiten, die geweckt, gefördert und erlernt werden müssen, die im widrigen Fall aber auch verkümmern können oder gar nicht erst ausgebildet werden. Sich dies zu vergegenwärtigen, scheint mir gerade heute besonders dringlich zu sein, denn wir leben zweifellos in einem Zeitalter, in dem der technische Fortschritt den geistigen Fortschritt weit überholt hat. Und die schrecklichen Bilder von der mutwilligen Zerstörung jahrtausendealter Kunstwerke, die bis vor kurzem stolze Zeugnisse unserer Zivilisation waren, zeigen uns, wie fragil das kulturelle Erbe der Menschheit tatsächlich ist. Die Worte aus dem zweiten grossen Faust-Monolog – «Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen» – können daher als eine Mahnung von geradezu beklemmender Aktualität verstanden werden.

Für uns bedeutet dies, dass Bachs Werke der dauerhaften Pflege, der Erforschung und Vermittlung, der Weitergabe an die uns nachfolgenden Generationen bedürfen, damit sie auch künftig ihre Wirkung entfalten und ihren Hörern Erbauung, Freude und Belehrung, ja Erkenntnis schenken.

Der von mir sehr geschätzte Schriftsteller Hans Wollschläger hat einmal den Gedanken formuliert, dass die Musik immer mehr sagt, als wir über sie und die Welt wissen können. Daher könne und solle man stets danach streben, mehr über sie zu wissen, als man sagen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein ertragreiches zweites Anhören der Kantate.