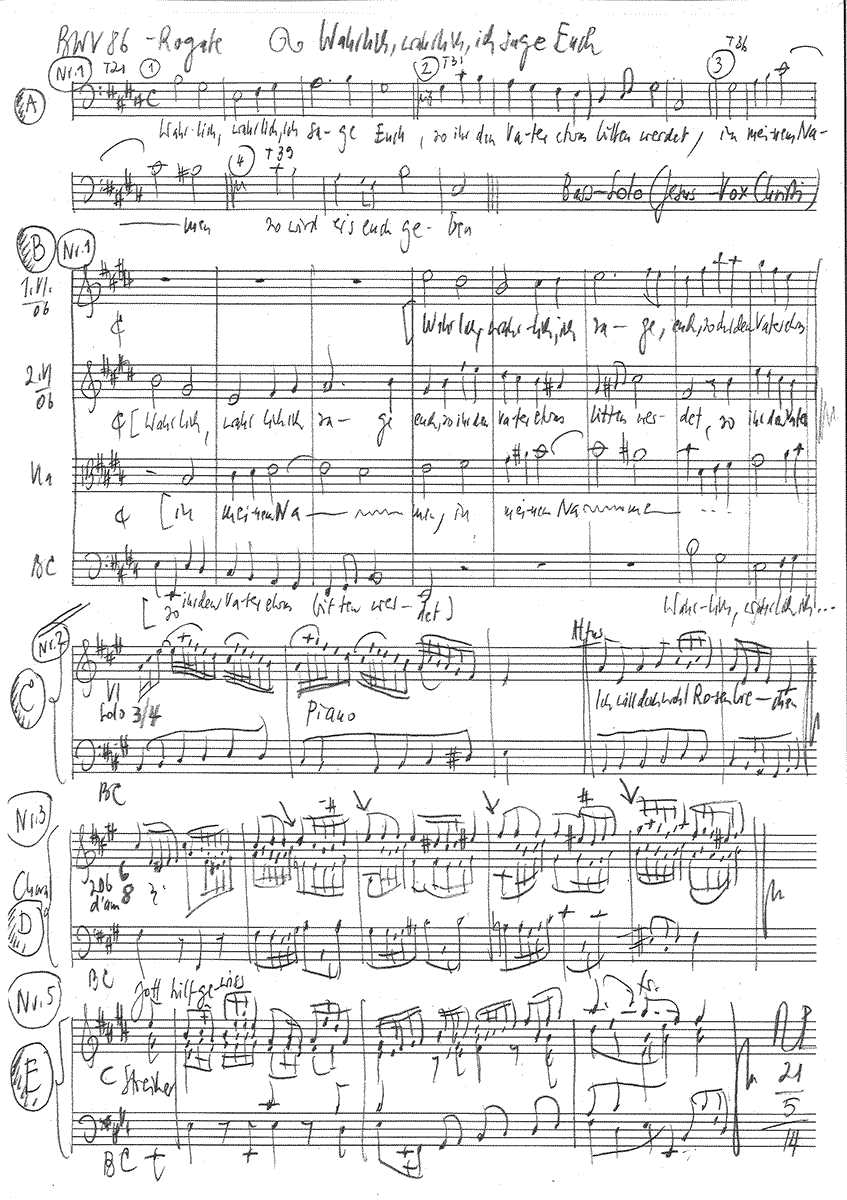

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch

BWV 086 // zu Rogate

für Sopran (Vokalensemble), Alt, Tenor und Bass, Oboe d’amore I+II, Streicher und Basso Continuo

Der unbekannte Textdichter geht aus vom Christuswort aus der Evangelienlesung, Johannes 16, 23, dass der himmlische Vater den Seinen geben werde, worum sie ihn in Jesu Namen bitten. Im Folgenden geht er der Frage nach, in welcher Weise sich diese Verheissung im Alltagsleben erfüllen kann. Dem sehr knappen und verdichteten, gleichwohl jedoch poetischen Libretto entsprechend hat Bach eine betont kammermusikalische Kantate geschaffen, die zugleich sehr klangschön und sprachbewusst ausgeformt ist. Die Einbeziehung zweier Choralstrophen und der Verzicht auf eine kunsthafte Partie für Sopran verleihen der Kantate einen ernsten und kirchlichen Charakter.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Lia Andres, Susanne Seitter, Alexa Vogel

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Plamena Nikitassova, Dorothee Mühleisen, Peter Barczi, Christine Baumann, Eva Borhi, Christoph Rudolf

Viola

Martina Bischof, Matthias Jäggi, Sarah Krone

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Kerstin Kramp, Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Rudolf Wachter

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

23.05.2014

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Johannes 16, 23

Textdichter Nr. 3

Georg Grünwald (1530)

Textdichter Nr. 6

Paul Speratus (1523)

Textdichter Nr. 2, 4, 5

unbekannter Dichter

Erste Aufführung

Sonntag Rogate,

14. Mai 1724, Leipzig

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Die für den Sonntag Rogate bestimmte Kantate BWV 86 wurde erstmals am 14. Mai 1724 aufgeführt. Da nur die unvollständig bezeichnete Originalpartitur, jedoch keine Aufführungsstimmen erhalten sind, lässt sich die Instrumentierung einzelner Sätze nur vermutungsweise bestimmen. Das Libretto beginnt mit einem von Johannes überlieferten Jesuswort, dem Bach sowohl die liebende Zusage als auch die leise Verärgerung des Heilands einkomponiert hat, von den Jüngern noch gar nicht hinreichend als Mittler zum Vater verstanden zu werden. Der sonore Vortrag des Basses ist dabei in eine frei kontrapunktische Streicherstruktur eingebunden, die durch die (wahrscheinlich) mitlaufenden Oboen d’amore an Wärme und Geschmeidigkeit gewinnt.

Als sollte der Kausalzusammenhang von verheissendem Gottessohn und davon inspirierten Menschenkindern überdeutlich werden, hat Bach der folgenden Arie ausserordentliche Leichtfüssigkeit verliehen. Obwohl nur als Trio von Alt, Violine und Continuo konzipiert, vermag die Kombination aus munteren Continuoachteln, gewandtem Textvortrag und überschäumender geigerischer Virtuosität unmittelbar zu begeistern. Mehr als um die «blumige » Metaphorik des Textes scheint es Bach um die Entfesselung motorischer Energien zu gehen, die womöglich das einlösen, was im einleitenden Heilandswort gefordert wird – gelöste Freude und tätiges Vertrauen, mit denen sich noch die schwierigsten Lebensumstände ähnlich meistern lassen wie diese herausfordernde Violinstimme.

Nach Bibelwort und freier Versaneignung ist nun mit dem Choral die dritte relevante Textquelle und damit zugleich die gemeindliche Dimension an der Reihe. Bach wollte jedoch offenbar den musikantischen Schwung des vorigen Satzes dennoch fortschreiben, weshalb er den Vortrag der Liedstrophe «Und was der ewig gütig Gott» nicht dem vierstimmigen Chor, sondern einem von zwei Oboen begleiteten Sopran zuwies. Dank des schwingenden 6/8-Taktes und der energisch federnden Motivik der Instrumentalstimmen strahlt dieser Satz trotz seiner abgedunkelten fis- Moll-Tonalität eine ähnliche Vitalität und Zuversicht wie seine Vorgängerarie aus.

Nun folgt dann erstmals in dieser Kantate ein Rezitativ, das den Unterschied zwischen den Zusagen Gottes und der Unvollkommenheit der Welt in klare Worte fasst und damit trotz seiner Kürze eine wichtige Rolle in der Kantatendramaturgie übernimmt. Bachs Tenorpartie hält dabei im hörbaren Gegensatz von «versprechen» und «(ein)halten» so manchem Zuhörer feinsinnig den Spiegel vor.

Doch erweist sich diese lehrhafte Passage nur als kurzes Intermezzo in einer beschwingten Satzfolge, die vor allem aufgrund der gelöst aufspielenden Instrumentalpartien zunehmend Züge einer cäcilianischen Selbstfeier der Musik annimmt. Entsprechend wählt Bach für die folgende Tenorarie ein beschwingtes Tanzmodell, dessen aufstampfendes Kopfmotiv dann zur Vokaldevise «Gott hilft gewiß» wird, die den gesamten Satz durchzieht und deren organische Fortspinnung die Violine I zu beschwingten Figurationen anregt. Mit diesem allzu rasch verklingenden «Ohrwurm» hätte sich Bach in puncto motivischer Prägnanz und situativer Präsenz ohne Weiteres auch auf der – leider bereits 1720 eingegangenen – Leipziger Opernbühne hören lassen können.

Nach diesem aufgeräumten musikalischen «Frühschoppen» bedarf es nur noch einer kraftvollen Choralstrophe, um diese ebenso charmante wie konzise Kantate formlogisch korrekt und mit den hoffnungsgewissen Zeilen von Paulus Speratus (1530) zu beschliessen. Was angesichts kompakter Satzanlagen und begrenzter Besetzungsforderungen vielleicht doch der Schonung vor allem des Bach zur Verfügung stehenden Vokalapparates vor Himmelfahrt und Pfingsten dienen sollte, geriet unter seinen kundigen Händen zu einem Figuralstück voll bodenständiger Spielfreude und konzentrierter Formaneignung.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arioso (Bass)

»Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas

bitten werdet in meinem Namen, so wird ers euch geben.«

1. Arioso

Der Bassstimme ist es vorbehalten, das Wort Christi vorzutragen. Bach hat das gewichtige Jesuswort in einen dichten und strengen Instrumentalsatz eingewoben, der die hoheitliche Natur des Heilands verdeutlicht und die der bittenden Hinwendung zum Vatergott entsprechende Demut und Sammlung evoziert. Durch die fliessende Bewegung und die wahrscheinlich die Violinstimmen verdoppelnden Oboen d’amore wird zugleich der tröstlichen Zusage des liebenden Höchsten Ausdruck verliehen. Da zu Bachs Komposition nur die spärlich bezeichnete Originalpartitur erhalten ist, handelt es sich bei der Instrumentierung der Ensemblesätze teils um begründete Vermutungen der Herausgeber.

2. Arie (Alt)

Ich will doch wohl Rosen brechen,

wenn mich gleich die Dornen stechen.

Denn ich bin der Zuversicht,

daß mein Bitten und mein Flehen Gott gewiß zu Herzen gehen,

weil es mir sein Wort verspricht.

2. Arie

Wie schon der Volksmund sagt, sind die Rosen nicht ohne Dornen zu haben. Das gilt auch für den Glauben, heisst aber nicht, dass Gott die Bitten der Menschen nicht erhört. Mit ihren weiten Figurationen und virtuosen Akkordgriffen weist Bachs Violinstimme einen merkwürdig «stachligen» Charakter auf, der vielleicht die Mühsal verdeutlicht, sich Gottes Ratschluss mit wahrer Demut zu unterwerfen. Denkbar wäre auch, dass Bachs an sich überraschende violinistische Mehrstimmigkeit als klingende Deutung der Kantatenaussage zu verstehen ist, derzufolge alles menschliche Bitten durch Jesu wirksame Fürsprache in seiner Wirksamkeit bei Gott vervielfacht wird. Den barocken Originaltext der Arie hat der spätere Quellenbesitzer Carl Friedrich Zelter auf einem Zusatzblatt in rationalistischer Absicht, jedoch mit begrenzter poetischer Kompetenz umgedichtet.

3. Choral

Und was der ewig gütig Gott

in seinem Wort versprochen hat,

geschworn bei seinem Namen,

das hält und gibt er gwiß fürwahr.

Der helf uns zu der Engel Schar

durch Jesum Christum! amen!

3. Choral

Die 16. Strophe des Liedes «Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn» von Georg Grünwald singt davon, dass Gott ganz gewiss halten wird, was er versprochen hat. Die figurierte Satzanlage mit zwei obligaten Oboen (d‘amore) und einer beweglichen Continuolinie verleiht dem Choral trotz der kontrapunktischen Verzahnung der Stimmen einen kantablen und lieblichen Charakter.

4. Rezitativ (Tenor)

Gott macht es nicht gleich wie die Welt,

die viel verspricht und wenig hält;

denn was er zusagt, muß geschehen,

daß man daran kann seine Lust und Freude sehen.

4. Rezitativ

Dem Gott, der Treue hält, stellt der Dichter «die Welt» gegenüber, die bekanntlich «viel verspricht und wenig hält», was Bach auf engem Raum durch eine Abwandlung und Schärfung der Intervalle nachzeichnet.

5. Arie (Tenor)

Gott hilft gewiß,

wird gleich die Hülfe aufgeschoben,

wird sie doch drum nicht aufgehoben.

Denn Gottes Wort bezeiget dies:

Gott hilft gewiß!

5. Arie

Gottes Hilfe tritt nicht immer sofort ein. Aber auch hier gilt die volkstümliche Weisheit: «Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.» Gottes Wort in der Bibel bezeugt es: «Gott hilft gewiss !» Bach hat diesen Kernsatz auch musikalisch zu einer Devise erhoben, die im gesamten Satzverlauf immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Der tanzartige und kompakte Streichersatz strahlt dazu eine robuste Zuversicht aus.

6. Choral

Die Hoffnung wart’ der rechten Zeit,

was Gottes Wort zusaget;

wenn das geschehen soll zur Freud,

setzt Gott kein gwisse Tage.

Er weiß wohl, wenns am besten ist,

und braucht an uns kein arge List;

des solln wir ihm vertrauen.

6. Choral

Die 11. Strophe des Liedes «Es ist das Heil uns kommen her» von Paul Speratus beschliesst die Kantate mit einem Aufruf zum Vertrauen: Denn Gott hält Wort und wendet «keine arge List» gegen uns an. Mit dem E-Dur des Beginns wird die bereits in der vorhergehenden Arie wieder erreichte zutrauliche und verinnerlicht leuchtende Ausgangstonart demonstrativ festgehalten.

Rudolf Wachter

Sprache und Religion

Die Angst der Menschen vor der Zukunft

Sprache ist das leistungsfähigste und wundersamste Werkzeug, das wir Menschen uns im Laufe der Evolution erworben haben. In der Kantate BWV 86 «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch» spielt sie im Wort «Versprechen» eine zentrale Rolle. Das kommt nicht von ungefähr. Sprache und Religion sind von jeher aufs engste miteinander verflochten. Darüber handelt die folgende Reflexion, die eine Reise in die Vergangenheit erfordert.

Was ist das Wesen, was ist der Ursprung der Religion? Diese Frage beschäftigt seit langem Theologie, Religionswissenschaft, Anthropologie, Ethnologie und andere Wissenschaften. Einig ist man sich darin, dass die Bestattung von Toten durch die Menschen der Arten Homo sapiens und Homo neanderthalensis seit etwa 100’000 Jahren und die seit etwa 30’000 Jahren sicher nachgewiesenen Grabbeigaben eine Art Religion voraussetzen. Vor allem die Grabbeigaben lassen darauf schliessen, dass sich jene Menschen Gedanken darüber machten, wie es mit ihren Angehörigen, und damit auch mit ihnen selbst, nach dem Tode weitergeht. Dies aber ist einer der Kernpunkte jeder Religion. Der Tod ist eines der faszinierendsten Rätsel und zugleich das zentrale Ärgernis unserer Existenz. Ihn hinauszuzögern wenden wir heute gewaltige Geldmittel auf, und seit Jahr- tausenden haben sich die grössten Denker intensiv damit beschäftigt, die Angst vor ihm zu besiegen, wohl fast so intensiv wie damit, das Wesen von Liebe und Sexualität zu er- gründen, des Todes Kontrapunkt.

Die entscheidende Voraussetzung aber für unsere Fähigkeit, in die Zukunft hinein zu denken und uns Vorstellungen von einem Jenseits zu machen, ist die Sprache. Und was diese betrifft, ist die Wissenschaft einhellig der Meinung, dass sie schon bei der Ausbildung unserer Spezies vor 200’000 Jahren ihren heutigen Entwicklungsstand erreicht hatte und dass es unser Denkvermögen und unsere Imagination ohne sie nicht gäbe. Man geht heute zudem davon aus, dass auch der Neandertaler zu einer Lautsprache fähig war angesichts seiner quasi-religiösen Handlungen und der komplexen, arbeitsteiligen Lebensform, die auch er bereits kannte. Anatomische und neuerdings genetische Gründe sprechen ebenfalls dafür. Somit muss sich die Sprache schon bei den gemeinsamen Vorfahren von Neanderthaler und Homo sapiens entwickelt haben.

Wie die Sprache dieser unserer nächsten Verwandten war, darüber wird wohl nie etwas Zuverlässiges ausgesagt werden können. Aber wir können davon ausgehen, dass wir, das heisst unsere Spezies, schon vor 100’000 oder 150’000 Jahren, als wir noch allesamt in Afrika wohnten (und zweifellos alle dunkelhäutig waren), einander Fragen stellten, Erklärungen gaben, Geschichten erzählten, Bitten vorbrachten, Ratschläge und Befehle erteilten bzw. dagegen Widerspruch erhoben, dass wir miteinander flirteten und verbale Zärtlichkeiten austauschten oder aber keiften und stritten, einander lobten, tadelten, trösteten oder beschimpften, genau wie wir das heute tun. Und – dass wir immer wieder Bange in die Zukunft blickten, miteinander über die mannigfachen Bedrohungen sprachen und Strategien zu ihrer Abwehr entwickelten.

Versuchen wir, uns einen Augenblick in jene Menschen hineinzuversetzen! In einigen Punkten unterschied sich ihre Ungewissheit bezüglich der Zukunft nicht sehr von der unsrigen. Sie konnten ja miteinander reden, Pakte schliessen, einander Frieden und Beistand versprechen und dies wenn nötig vor Zeugen und durch Schwur bekräftigen. Auch mit den Tieren und Pflanzen, denen bis heute etwas Unberechenbares und Geheimnisvolles anhaftet, verkehrten sie in ähnlicher Weise wie wir.

Völlig anders jedoch war ihr Verhältnis zu plötzlich hereinbrechenden Naturkatastrophen wie Sturm, Blitzschlag, Hochwasser, Felsstürzen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen, aber auch Dauerregen oder Dürre, denen sie weitgehend hilflos ausgesetzt waren. Mit diesen Übeln haben wir zwar auch heute noch oft genug unsere liebe Not, wir haben uns jedoch gegenüber früher erhebliche Vorteile erarbeitet – wenn diese auch über die Weltgegenden noch sehr ungleich verteilt sind: Wir verstehen die grösseren geologischen und meteorologischen Zusammenhänge und können insbesondere das Wetter inzwischen auf eine ganze Woche hinaus ziemlich zuverlässig vorhersagen; wir haben dank jahrhundertelanger, meist schriftlich dokumentierter Erfahrung und einem Ingenieurwesen, das bis in die Antike zurückreicht, mancherlei bauliche Massnahmen getroffen, um die zerstörerische Wirkung der Naturgewalten zu zähmen, haben zudem professionelle Rettungsdienste, eine hochentwickelte medizinische Versorgung sowie Versicherungen, um finanzielle Schäden abzufedern. Solche Erkenntnisse und Vorkehrungen gab es bis vor wenigen Jahrhunderten noch nicht.

Und stellen wir uns vor: Mit welchem Gefühl würden wir am Abend schlafen gehen, wenn wir nicht sicher wüssten, dass morgen die Sonne wieder aufgeht? Für uns ist das so selbstverständlich, dass wir uns mit dieser Frage schon gar nicht mehr beschäftigen. Die Erde kreist bekanntlich, sich um sich selber drehend, seit 4,6 Milliarden Jahren um die Sonne, und das wird nach neuesten Erkenntnissen noch etwa 7 Milliarden Jahre so bleiben, auch wenn es in knapp einer Milliarde Jahren hienieden ziemlich ungemütlich werden dürfte. Für unsere fernen Vorfahren dagegen war es bestenfalls eine begründete Hoffnung, dass nach der Nacht ein neuer Morgen anbrechen würde. Dies lag nicht zuletzt daran, dass die überlieferte Geschichte so kurz war. In schriftlosen Kulturen reicht die Erinnerung maximal vier Generationen zurück, dann ist man bereits in der Zeit des mythischen Urahns angelangt, und Sonne, Mond und Sterne sowie das Leben auf Erden können ihrerseits nicht viel älter sein. In dem Schöpfungsbericht, der in den Anfang der Bibel eingegangen ist, genügten sieben Tage bis zu Adam. Es ist offensichtlich: Menschen mit einem Wissensstand, bei dem die Geschichte des Universums etwa 150 Jahre umfasst, können gar nicht so zuversichtlich sein, dass morgen die Sonne noch einmal aufgeht, wie wir!

Überhaupt waren während des weitaus grössten Teils der Menschheitsgeschichte die Erde, die Himmelskörper, die Jahreszeiten sowie Feuer, Wasser, Wind und Wetter noch nicht in dem Sinne verstanden wie heute. Vielmehr schrieb man diesen Mächten, die derart aktiv in das Leben eingreifen konnten, einen Willen und damit den Status von lebenden Wesen zu, nur dass diese noch rätselhafter waren als die Tiere und Pflanzen. – Und darauf, den Willen all dieser Mächte zu ergründen und sie möglichst besänftigt zu halten, war der ganze Eifer der Menschen jener Kulturen gerichtet. Geister, Kobolde, Nymphen, Ungeheuer und kleinere Gottheiten, freundlich oder feindlich, hausten in jeder Höhle, in jedem Busch und Baum, in jedem Fluss und See. Grosse und mächtige Götter wohnten dagegen auf dem Olymp, in Walhall oder in anderen Götterhimmeln, einige auch im Meer und in der Unterwelt. Man wählte Priester und Priesterinnen, die laufend die Befindlichkeit ihrer Gottheit zu erforschen und im Falle einer Verstimmung erfolgreiche Rezepte zu ihrer Versöhnung zu liefern hatten. Vorzeichendeutung, Orakelwesen, Sühne- und Reinigungsrituale, Gebete und Opferhandlungen hatten einen dementsprechend hohen Stellenwert.

All diese rege Interaktion mit dem Numinosen in der Welt diente den Menschen vor allem dazu, mehr Sicherheit über den Verlauf der Zukunft zu gewinnen und diese möglichst in ihrem Sinne zu beeinflussen, oft mit Hilfe der Götter, die man sich gnädig zu stimmen bemühte. Dies alles lief selbstverständlich fast durchgängig über die Sprache ab. Man sprach mit der Nymphe im Baum, dem Flussgott, dem Zwerg in der Höhle. Man murmelte Zaubersprüche, richtete Gebete an die Götter und sang ihnen Lobeshymnen. Eine wunderbare Hymnensammlung ist der indische Rigveda, der vor etwa 3000 Jahren entstanden ist. Nicht wenige der über 1000 Lieder wurden just zur Begrüssung und Lobpreisung der Sonne gedichtet und bei ihrem Aufgang rezitiert, nicht zuletzt, um sie zu überzeugen, am andern Tag wiederzukommen. Die magischen Gedichte und Sprüche des leicht jüngeren Atharvaveda garantieren langes Leben, Glück in Haus und Hof, sie befreien von Sünde, helfen im Krieg, beim Würfelspiel, in der Liebe, bei Kinderlosigkeit, gegen alle möglichen Krankheiten, Verhexung, gegen einen Nebenbuhler oder gegen einen überlegenen Verhandlungspartner. Oder erinnern wir uns an den Anfang von Homers Ilias, wo geschildert wird, wie die Pest das vor Troia lagernde griechische Heer in schrecklicher Weise dezimierte und der Seher Kalchas schliesslich diagnostizierte, Apollo sei verärgert und müsse versöhnt werden. Und noch im Jahre 54 v. Chr., als die Stadt Rom von einer schlimmen Überschwemmung heimgesucht wurde, sah das Volk darin den Zorn der Götter und rebellierte gegen die Obrigkeit; der Grund war, dass ein zwielichtiger Politiker, Aulus Gabinius, dank ein paar mächtigen Freunden von der Anklage, gegen göttliche Vorschriften verstossen zu haben, freigesprochen worden war.

Solchen Umgang mit dem Numinosen finden wir rund um den Globus in zahllosen Kulturen und Religionen – mit einer markanten Ausnahme: dem Gott Israels. Dieser Gott war als Monopolist keiner Konkurrenz ausgesetzt. In polytheistischen Religionen ist es durchaus üblich, die eine Gottheit gegen die andere auszuspielen; wenn die eine nicht hilft, wendet man sich eben an eine andere. Dies war beim Gott des Alten Testaments von vorneherein ausgeschlossen, und jeder Versuch, ihn durch Opfergaben umzustimmen, erwies sich als nutzlos. Einzig das bedingungslose Vertrauen zu ihm führte zum Ziel. Nicht anders später im Christentum: Der Opfertod Christi war zwar durchaus ein Sühneopfer, aber es war ja Gott selber, der es vornahm, sich gleichsam selbst opferte. So besteht auch für uns Christen die einzige Möglichkeit, uns mit diesem Gott gutzustellen, darin, an die Wirksamkeit jenes Opfers zu glauben, wodurch wir vollends nicht anders können, als ihn als guten Gott zu lobpreisen und auf seine Bereitschaft zur Gnade und Hilfeleistung zu vertrauen.

Genau von dieser vertrauensvollen Haltung des Menschen diesem aussergewöhnlichen Gott gegenüber erzählt unsere Kantate, von einem Versprechen, das Gott uns gegenüber geleistet hat, und dass kein Zweifel besteht, dass er es halten wird. Was genau versprochen wird, wird nicht gesagt, aber gemeint ist letztlich – aus anthropologischer Sicht – die Erlösung von eben jenen Ängsten vor der Zukunft, die uns Menschen, und zwar auch jeden einzelnen von uns, umtreiben, seit wir sprechen können und begriffen haben, dass die Zeit läuft und wir sterblich sind. Die einzige Unsicherheit betrifft den Zeitpunkt der Erfüllung des Versprechens. Aber auch dafür hält das Christentum bekanntlich eine wohldurchdachte Antwort bereit: Auch wenn wir die Wiederkunft des Menschensohnes nicht mehr erleben sollten, werde Gott sein Versprechen halten, und die beste Vorbereitung, ja fast gar die vorläufige Erlösung, sei unser individueller Tod. Das hat uns schon mancher von Todessehnsucht handelnde Bachsche Kantatentext eingeschärft. Mit dieser höchst erfolgreichen Formel nimmt das Christentum dem Tod seit zweitausend Jahren seinen Stachel, insbesondere die auch ihm anhaftende Eigenschaft, dass wir nicht wissen, wann und wie er jeden und jede von uns ereilen wird: mors certa, hora incerta.

So kehren wir nun von unserer Zeitreise wieder zurück und fragen uns: Wie ist unsere Lage heute im Vergleich zu der unserer Vorfahren zur Zeit Bachs oder in der Antike oder vor 100’000 Jahren? Der Horizont unserer Sicht auf die Welt hat sich dank den Naturwissenschaften stark erweitert. Diesen Fortschritt möchte ich persönlich nicht missen. Dennoch wird niemand behaupten wollen, dass wir die Welt dadurch wirklich verstehen. Und was die Grundbedingungen unserer menschlichen Existenz, insbesondere die Angst vor der Zukunft und vor dem Tod betrifft, so ist die Lage immerhin in zweierlei Hinsicht besser geworden: Erstens – ganz prosaisch, aber sehr wichtig – stehen heute Schmerz- mittel und andere Palliativa zur Verfügung, die das Leiden erträglicher machen. Zweitens sind die besten Texte der Menschheit, die sich mit der Problematik unserer Existenz beschäftigen, heute dank Bibliotheken und Internet leichter denn je greifbar. Ob wir uns freilich die Mühe machen, uns mit ihnen in der gebotenen Tiefe auseinanderzusetzen, ist eine andere Frage.