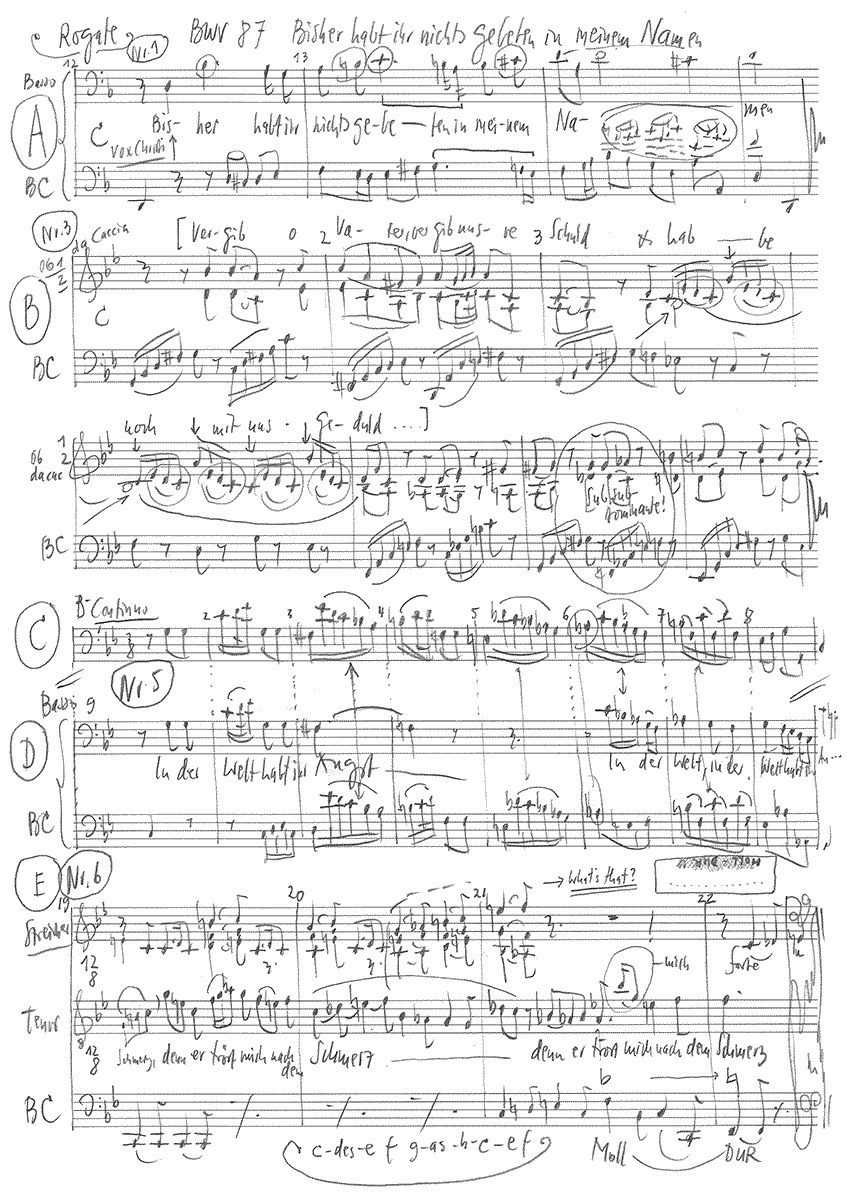

Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen

BWV 087 // zu Rogate

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Oboe I+II, Oboe da caccia, Streicher und Basso continuo

Bachs auf Jesusworten beruhende Kantaten sind immer von besonderer Eindringlichkeit. Der sonoren Basslage übertragen und von einem dichten Orchestersatz und einer kernigen Continuolinie begleitet, entfalten die mahnenden Christuspassagen der vom Mai 1725 datierenden Kantate «Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen» den ganzen Ernst und die gewichtige Fürsorge der väterlich gezeichneten Heilandsgestalt. Demgegenüber beschreiben die klanglich apart eingekleideten Altarien ein weites Spektrum menschlicher Reaktionen, das von der Bitte um die Sündenvergebung und der lebendigen Begegnung mit Christus bis zum über alles Leid und alle Selbstverleugnung triumphierenden Vertrauen in den guten Hirten reicht.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Aus dem Chor der J.S. Bach-Stiftung

Mezzosopran

Alexandra Rawohl

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Claire Foltzer, Elisabeth Kohler, Marita Seeger, Salome Zimmermann

Viola

Susanna Hefti, Olivia Schenkel

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Markus Bernhard

Oboe

Katharina Arfken, Natalia Herden

Oboe da caccia

Ingo Müller

Fagott

Susann Landert

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Angelika Schett

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

19.05.2017

Aufnahmeort

Trogen AR (Schweiz) // Evangelische Kirche

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter

Christiane Mariana von Ziegler, 1725

Textdichter Nr. 1, 5

Joh. 16, 24 und 33

Textdichter Nr. 7

Heinrich Müller, 1659

Erste Aufführung

Sonntag Rogate,

6. Mai 1725

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

«Bisher habt ihr nichts gebeten» ist eine der besonders predigthaften und mit solistischem Tonfall beginnenden Kantaten, die sich zwischen den Nummern 80 und 90 des Bach-Werke-Verzeichnisses in auffälliger Häufung finden. Das zu den Abschiedsreden Jesu gehörende Sonntagsevangelium (Joh. 16, 23–30) weist auf die zu erwartende Gebetserhörung hin und leitet daraus die besondere Gottesnähe des Auferstandenen und damit seiner Gemeinde ab. Das Libretto der Kantate behandelt dieses Dictum aber weniger als gewisse Zusage, sondern als ernste Mahnung, in Gebet und Andacht beständig zu sein – woran die Menschen regelmässig scheitern, womit sie wiederum Gottes Evangelium verachten und in einen Kreislauf aus neuer Schuld und Bussforderung geraten. Diese Vorlage stammt aus jener Serie aus neun Kantaten der Leipziger Patriziertochter und gekrönten Poetin Christiane Mariane von Ziegler, mit der Bach nach dem zwischenzeitlichen Abbruch seines Choral-Jahrgangsprojektes die verbleibende Zeit zwischen Ostern und Trinitatis 1725 füllte.

Das Bibelwort des Eingangssatzes «Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen» wird von Bach trotz seiner Kürze in einem dichten Satz der durch Oboen verstärkten Streicher abgehandelt und so mit gehörigem Ernst ausstaffiert. In die Themensubstanz sind die drängende Mahnung zum Gebet und die kreuzmässige Mühsal des selbstlosen Bittens förmlich einkomponiert. Die sinnbildlich dem Bass übertragene Singstimme verkörpert väterliche Strenge, majestätische Gelassenheit und einen Hauch Enttäuschung über die ausbleibende Gegenliebe.

Indem das Altrezitativ das an sich ja nicht eindeutig wertende Bibeldictum als «Wort, das Geist und Seel erschreckt» begreift, wird die Zurückhaltung der Jünger nunmehr als vorsätzliche Übertretung gegeisselt. Mit der Arie Nummer 3 kommen dann jedoch wärmere Töne ins Spiel; die beiden Oboen da caccia entfalten über dezenten Akkordbrechungen des Continuo einen zutraulichen Gestus, der die erbetene Gnade bereits wortlos vorwegnimmt. Im Mittelteil wird auf jene Wendung des Evangeliums verwiesen, derzufolge der auferstandene Jesus nun nicht mehr in Bildern und Gleichnissen, sondern «frei heraus» redet – was die vom Alt repräsentierte Menschenseele den Wunsch äussern lässt, Jesus möge nicht mehr «sprüchwortweis» dozieren, sondern ihre Anliegen wirksam vor Gott vertreten. Eigentlich eine kecke Ansage, die im fliessenden Duktus der Arie jedoch elegant verpackt scheint.

Das Accompagnato-Rezitativ Nummer 4 bekräftigt diese veränderte Haltung, indem es die den Jüngern gegebene Zusage persönlich nimmt und direkt einfordert: Selbst wenn «die Schuld bis zum Himmel steigt», möge der Höchste doch ins Herz schauen und als der versprochene Tröster auftreten! Indem Bach das schweifende Schlussmelisma nicht auf «trösten», sondern auf «suchen» setzt, legt auch er den Akzent auf das emsige Bemühen des Heilands.

Darauf folgt überraschend ein zweites gewichtiges Dictum, das aus Joh. 16, 33 vorgezogen wird: «In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.» Anders als in der paternalistischen Mahnung des Kantatenbeginns tritt Jesus hier als empathischer Tröster in Erscheinung, der angesichts der beschwingten Duoanlage allein mit Generalbass eine überraschende Leichtfüssigkeit entfaltet – dieser Heiland ist agil und präsent wie eh und je und löst seine Zusage ein.

Dies wiederum schafft ruhige Geborgenheit, weshalb die folgende Tenorarie als schwebendes Siciliano im gelassenen B-Dur daherkommen darf. Der an sich resignative Textbeginn «Ich will leiden, ich will schweigen» bekommt so eine Deutung im Sinne des sicheren Getröstetseins; entsprechend durchzieht ein sanfter Ton bereits das Orchestervorspiel, der von der edelmütigen Kantilene des Tenors aufgenommen wird. Dieses intensive Glücksgefühl benötigt weder ein Dacapo noch unendliche Wiederholungen, sondern wirkt gerade durch seine Kürze und emotionale Klarheit wie eine selige Epiphanie…

Der folgende Schlusschoral bringt dann zur bekannten Melodie von «Jesu, meine Freude» einen zur Aussage passenden Text Heinrich Müllers von 1659 («Muß ich seyn betrübet, so mich Jesu liebet»). Bachs schnörkelloser Satz nimmt Lied und Text dabei nichts von ihrem lastenden Ernst – die Liebe hebt das Leid eben nicht auf, sondern versüsst es nur. Immerhin!

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Die Kantate ist bestimmt für den fünften Sonntag nach Ostern (Rogate, «Betet!»). Das Evangelium dieses Sonntages ist den Abschiedsreden Jesu, Joh. 16, 23–30, entnommen. Jesus lädt die Jünger ein, künftig in seinem Namen zum himmlischen Vater zu beten. Sie dürfen darauf vertrauen, dass ihre Bitten erhört werden. Das Original der Dichtung von Christiane Mariana von Ziegler ist an einigen Stellen überarbeitet und ergänzt worden. Die ungewöhnliche Einbeziehung gleich zweier Dictumssprüche Jesu verleiht der Basspartie besonderes Gewicht und dem 1728 gedruckten Libretto eine verkappte Zweiteiligkeit, die durch das nur in der Kantatenversion vom Mai 1725 hinzugekommene Rezitativ Nummer 4 gewissermassen überbrückt wird.

1. Dictum (Bass)

»Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen.«

1. Dictum

Im Zusammenhang mit der Einladung, künftig in seinem Namen zu Gott zu beten, weist Jesus darauf hin, dass die Jünger das bisher nicht getan haben. Dem sinnfällig dem Bass übertragenen und musikalisch sehr eindringlich deklamierten Jesuswort ist wie oft in solchen Fällen eine von Oboen verdoppelte dichte Streicherbegleitung an die Seite gestellt, deren kanonische und fugenmässige Imitationen bereits das Thema der Nachfolge antönen lassen.

2. Rezitativ (Alt)

O Wort, das Geist und Seel erschreckt!

Ihr Menschen, merkt den Zuruf, was dahinter steckt!

Ihr habt Gesetz und Evangelium vorsätzlich übertreten,

und diesfalls möcht’ ihr ungesäumt in Buß und Andacht beten.

2. Rezitativ

Den Hinweis Jesu, die Jünger hätten bis jetzt noch nicht in seinem Namen zu Gott gebetet, missversteht die Dichterin als Vorwurf: Die Menschen hätten vorsätzlich die Weisungen Gottes übertreten und seien daher aufgerufen, «in Buss und Andacht» zu beten. Dementsprechend führt das Rezitativ nach dem klaren D-Dur-Ende des Jesusworts in eine Welt harscher textdeutender Dissonanzen.

3. Arie (Alt)

Vergib, o Vater, unsre Schuld,

und habe noch mit uns Geduld,

wenn wir in Andacht beten

und sagen: Herr, auf dein Geheiß,

ach rede nicht mehr sprüchwortsweis,

hilf uns vielmehr vertreten!

3. Arie

Aus dem Unservater nimmt die Arie die Bitte um Vergebung der Schuld auf. Anschliessend folgt die Bitte, Christus möge nicht mehr «sprüchwortsweis», d. h. in Bildworten reden, sondern, wie er es im Evangelium versprochen hat, «frei heraus über den Vater Kunde geben». Er möge uns vor Gott vertreten, schreibt die Dichterin in Erinnerung an den Apostel Paulus (Römer 8, 26). Der exaltierten Bussstimmung entspricht eine exquisite Klang- und Motivregie. Über einem in aufwärts gerichteten Oktavbrechungen bestehenden Bass, der gewiss als himmelsbezogene Gebetsgeste gemeint ist, bringen die warme Oboe da caccia mit ihren Seufzern echte Herzensreue und Zerknirschung zum Ausdruck. Dem fügt sich die demütig tiefliegende Altstimme mit ihrer von Pausen durchsetzten und im Mittelteil hörbar hoffnungsstärkeren Kantilene wunderbar ein.

4. Rezitativ (Tenor)

Wenn unsre Schuld bis an den Himmel steigt,

du siehst und kennest ja mein Herz,

das nichts vor dir verschweigt;

drum suche mich zu trösten!

4. Rezitativ

Dieses Rezitativ, das um Trost in der Gewissensnot bittet, steht nicht im Libretto der Dichterin. Ob es von Bach hinzugedichtet wurde, muss offenbleiben. Eine schimmernde und mit ihren sensiblen Klanggesten auf engem Raum reich ausgearbeitete Streicher-

begleitung kleidet die buchstäblich «an den Himmel reichende» Tenorpartie würdevoll ein.

5. Dictum (Bass)

«In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die

Welt überwunden.»

5. Dictum

Dieses Jesuswort steht am Schluss des Kapitels, dem die Evangelienlesung zum Sonntag Rogate entnommen ist (Joh. 16, 33). Anders als zu Beginn ist hier die Musik auf den Kern der Wortdeklamation reduziert. Ein ausdrucksstarkes Continuomotiv inspiriert den Bass zu einer eindringlich sprechenden Verkündigung, die in gut lutherischer Weise durch alle Angst und Anfechtung der Welt hindurch auf Jesu Zusage setzt.

6. Arie (Tenor)

Ich will leiden, ich will schweigen,

Jesus wird mir Hülf erzeigen,

denn er tröst’ mich nach dem Schmerz.

Weicht, ihr Sorgen, Trauer, Klagen,

denn warum sollt ich verzagen?

Fasse dich, betrübtes Herz!

6. Arie

Aus dem Vertrauen auf die Hilfe Jesu folgt der Schluss, dass sich Leid und Schmerz ertragen lassen und Trauer und Klagen weichen müssen. Diese durchaus ambivalente Textaussage hat Bach mit dem pastoralen Gestus eines Siciliano eindeutig in Richtung des glaubenden Zutrauens in den guten Hirten hin profiliert. Diese Geborgenheit setzt dann auch energische Kraftausbrüche («weicht ihr Sorgen!») frei.

7. Choral

Muß ich sein betrübet?

So mich Jesus liebet,

ist mir aller Schmerz

über Honig süße,

tausend Zuckerküsse

drücket er ans Herz.

Wenn die Pein sich stellet ein,

seine Liebe macht zur Freuden

auch das bittre Leiden.

7. Choral

Die 9. Strophe des Liedes «Selig ist die Seele» von Heinrich Müller bildet den Schluss der Kantate. Wer sich von Jesus geliebt weiss, kann singen: «Seine Liebe macht zur Freuden auch das bittre Leiden.»

Angelika Schett

Sich nicht als Mensch verfehlen

Bachs Kantate «Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen» (BWV 87) gibt eine Bedingung gelingendem Menschseins zu bedenken: die Abkehr von der Vorstellung, als vermeintlich autonomes Individuum Erfüllung finden zu können.

Trost verheisst der Choral in der Kantate «Bisher habt Ihr nichts gebeten in meinem Namen» (BWV 87). Trost ist es, den wir im Leben brauchen, erbitten, manchmal auch erflehen, wenn wir verzweifelt, traurig oder ratlos sind. Menschen, die glauben, wenden sich dann an Gott. In dieser Hinwendung bringen sie zur Sprache, was sie so fassungslos macht. Ich denke dabei nicht an bekannte Gebete, sondern an eigene Worte, die das persönlich Belastende auszudrücken suchen. Da Gott aber Gott ist, wird er nicht Bedürfnisse stillen, oder zum Problemlöser oder Vertröster werden, so formuliert es der Tübinger Theologieprofessor Karl-Josef Kuschel.

Wie kann man denn unter diesen Umständen überhaupt Trost finden? Es ist die Sprache, mit der ich ausdrücke, zu vermitteln suche, was allein nicht zu ertragen ist. Wenn ich bete oder bitte, kann ich nicht sprachlos vor mich hindümpeln. Jedoch muss ich dabei auch keineswegs zu gedrechselten Formulierungen greifen, ich muss es nur schaffen auszudrücken, woran es mir genau mangelt. Es ist die Sprache, wie schlicht sie auch sein mag, mit der ich mich an Gott oder eben auch an einen Menschen wende, um mitzuteilen, was qualvoll war oder ist. Diese Sprache birgt bereits für sich Erkenntnis und kann so zu einer Art von Tröstung beitragen. Das machen sich übrigens auch Psychotherapeuten zunutze. Mit ihren Mitteln bringen sie Menschen dazu, das vermeintlich Unsagbare in Worte zu fassen. Wie viele verstummen angesichts dessen, was ihnen widerfahren ist, was sie niederdrückt? Das tut erfahrungsgemäss niemandem gut.

Der Imperativ : Rogate: Betet / Bittet hat in meinen Augen vor allem mit diesem Sprechen-Können zu tun. Der Dreh- und Angelpunkt meiner Überlegungen ist die Bitte, die unsere Abhängigkeit und unser Angewiesensein auf andere Menschen – ganz elementar – zur Sprache bringen muss, will sie gehört werden. Nur, wem fällt es schon leicht in diesem Sinn zu bitten? Die Bitte ist das Eingeständnis der eigenen Bedürftigkeit, auch Hilflosigkeit in diesem besonderen Moment. Man kommt alleine nicht mehr zurecht.

Kindern fällt es, sofern sie in guten Umständen aufwachsen, noch leicht, um etwas zu bitten, wenn sie etwa Angst vor der dunklen Nacht haben und ihre Eltern angehen, da zu bleiben, bis sie eingeschlafen sind. Als erwachsener Mensch macht man so etwas in der Regel nicht mehr, auch wenn einem danach zumute wäre, oft nicht einmal einem guten Freund, einer guten Freundin gegenüber. Denn, wer so existentiell bittet, muss Farbe bekennen, auch riskieren, sich vor dem Freund ein Stück weit zu entblössen. Was, wenn man befürchtet, ob begründet oder nicht, auf Unverständnis zu stossen, oder, schlimmer noch, ihm auf die Nerven zu gehen? Was, wenn man Angst davor hat, sich schwach zu zeigen, und dabei den Respekt und die Anerkennung des anderen zu verlieren? Was, wenn man vom Bitten ins Betteln rutscht und dabei seine Würde verliert? Um besser zu illustrieren, worum es mir geht, machte ich mich auf die Suche nach Beispielen, von denen ich für heute zwei ausgewählt habe. Das erste fand ich im Buch des Philosophen Peter Bieri mit dem Titel: Eine Art zu leben – über die Vielfalt menschlicher Würde.

Bieri erzählt von einem fiktiven Paar. An einem Sonntagabend bringt die Frau ihren Mann ins Spital – ein kleinerer Eingriff steht ihm bevor. «Bis dann», sagt sie, nachdem sie ihn ins Zimmer gebracht hat, und legt gleichzeitig die Hand auf die Türklinke. «Kannst Du nicht noch ein bisschen bleiben?», fragt er, erschrocken, wie belegt seine Stimme auf einmal klingt. Mit dieser bittenden Frage, so Peter Bieri, verspielt der Mann seine Würde noch nicht. Noch gibt er nur einer Bitte, einem Wunsch Ausdruck, dem sie nachkommen kann. Jedoch entgegnet die Frau, während sie die Tür weiter aufzieht: «Also, ich muss morgen früh raus.» «Aber», sagt der Mann daraufhin, «es ist doch erst 19.00 Uhr.» Zuerst war es ein Bitten, nun ist es ein Betteln. Selbst wenn die Frau doch noch ein wenig länger bliebe, wäre es ein Almosen. Ihr Mann ist so angewiesen auf ihre Anwesenheit, dass er seine Würde aufs Spiel setzt.

Was zeigt sich hier? Ich kann mit meiner Bitte scheitern. Das macht sie riskant. Zu meiner Not gesellt sich noch Beschämung und Enttäuschung. Ich muss erfahren, dass ich den nahen Menschen mit meiner Bitte unbotmässig behelligt habe. Ich werfe mit meiner Bitte ein Licht auf ihn, das ihn im Guten wie im Schlechten anders in mein Blickfeld rückt. Lässt er mich meine Schwäche spüren, indem er seine Überlegenheit als Gewährender durchscheinen lässt? Dann stehe ich nicht nur mit meiner Bitte dumm da, sondern verliere noch zusätzlich mein Vertrauen ins Gegenüber. Spekulieren wir, wie es im guten Fall zwischen dem Mann und der Frau im Spital hätte ausgehen können. Sie hätte seiner Bitte und seiner belegten Stimme angemerkt, dass er sie brauchte, ganz existentiell an diesem Abend im Spital. Sie hätte sich zu ihm gesetzt, seine Hand gehalten, oder ihm vielleicht etwas erzählt, gar nichts Bedeutendes, aber es hätte dem Bittenden vermitteln können: «Ich lasse Dich in diesem Augenblick nicht allein.» Natürlich wäre sie später auch gegangen, aber er hätte getröstet und getrost dem Eingriff am nächsten Tag entgegen sehen können. So wäre seine Bitte im wahrsten Sinn des Wortes erfüllt, sie wäre das Risiko wert gewesen.

Manchmal lässt sich nicht einmal so klar sagen, worum man eigentlich bittet. Bei einer schlimmen Krankheit, einem Todesfall oder einem finanziellen Ruin sind es konkrete, nachvollziehbare Anlässe, welche die Bitte um Beistand gewissermassen legitimieren. In solchen Situationen bieten nahestehende Menschen durchaus auch ohne eine vorhergehende Bitte ihre Hilfe an. Aber was ist mit den ungenauen Zuständen, die uns viel öfter heimsuchen? Wenn es mehr so etwas ist, wie: «Mir geht es nicht gut, höre mir bitte zu, lasse mich verwirrt sein, hilf mir bitte herauszufinden, um was es eigentlich geht.» Wenn das im Dialog zur Sprache kommen darf, ist es bereits erlösend. Wer wünscht sich nicht manchmal einen Menschen, der ihn verstehend auf den Pfaden der Wirrungen begleitet. Und welch ein Glück, einen solchen Menschen an seiner Seite zu wissen.

Der Schriftsteller Heinrich Böll formulierte es in einem Gespräch einst so: «Die Tatsache, dass wir eigentlich alle wissen, auch wenn wir es nicht zugeben, dass wir auf dieser Erde nicht zuhause sind, nicht ganz zuhause sind, dass wir also noch woanders hingehören und von woanders herkommen – ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der sich nicht, jedenfalls zeitweise, stundenweise, tageweise oder auch nur augenblicksweise klar darüber wird, dass er nicht ganz auf diese Erde gehört.»

Böll spricht hier die Heimatlosigkeit auf der Erde an, die sich in Traurigkeit niederschlagen kann. Wir sind nur vorübergehend hier. Dieses Wissen macht sich jenseits unserer konkret unmittelbar spürbaren Beschwernisse immer wieder bemerkbar. Dieses Wissen lässt Menschen beten oder auch bitten. Es möge ein anderer bei uns sein, Gott oder ein Mensch. Wie man das literarisch ausdrücken kann, davon erzählt der amerikanische Schriftsteller Kent Haruf, zugegebenermassen eigenwillig, in seinem Roman: Unsere Seelen bei Nacht. Und zwar so:

Eines Abends klingelt die Witwe Addie Moore bei Louis Waters, seinerseits ebenfalls Witwer. Sie wohnen einen Häuserblock voneinander entfernt, beide sind pensioniert und kennen sich nicht besonders gut. Er findet sie ansprechend, fand das schon immer, mehr nicht.

Sie sagt: «Wahrscheinlich fragst Du Dich, was ich von Dir will. »

«Nun ja», erwidert er, «vermutlich bist Du nicht hergekommen, um mir zu sagen, dass ich es hier schön habe.»

«Nein», sagt sie, «Ich wollte Dich um etwas bitten, so etwas wie ein Antrag. Aber keinen Heiratsantrag.»

«Das hätte ich auch nicht erwartet», sagt er.

Sie: «Aber es geht in die Richtung. Nur weiss ich nicht, ob ich es schaffe. Ich kriege plötzlich kalte Füsse.»

«Ich höre», sagt er.

Sie: «Ich meine, dass wir beide allein sind. Wir sind schon viel zu lange uns selbst überlassen. Seit Jahren. Ich bin einsam. Ich dachte, Du vielleicht auch. Deshalb wollte ich fragen, ob Du zu mir kommen und bei mir übernachten würdest. Und mit mir reden. Es geht nicht um Sex», fügt sie hinzu. «Ich habe schon lange keine Lust mehr auf Sex. Ich spreche davon, die Nacht zu überstehen. Zusammen im Bett zu liegen – die ganze Nacht. Die Nächte sind am schlimmsten, findest Du nicht?»

Im Buch kommt das Arrangement zustande, er besucht sie abends und verschwindet morgens. In den Nächten erzählen sie sich von ihrem Leben, vom Guten und Schwierigen, bis sie müde sind und einschlafen.

Einmal meint er: «Was Du mir vorgeschlagen hast, kommt mir so mutig vor.»

«Ja», sagt sie. «Aber wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich nicht schlechter dran gewesen als vorher. Bis auf die Demütigung, mir einen Korb eingehandelt zu haben. Aber ich dachte, Du würdest es nicht überall herumposaunen, also hätten nur Du und ich davon gewusst, falls Du nein gesagt hättest.»

Das Beispiel mag ein wenig seltsam anmuten, und es ist Literatur. Nur wird etwas Wichtiges angesprochen. Die Witwe in dieser Erzählung unterwirft sich nicht der Norm. Ihr ist das Leben wichtiger, und so wagt sie diesen unerhörten, aber dann doch erhörten Vorschlag. Beide sind nachts nicht mehr allein. Es ist dann die Gesellschaft des Dorfes, in dem sie leben, die diesen mutigen Schritt missbilligt.

Die anderen, die Gesellschaft. Wer kann und darf seiner Abhängigkeit und Bedürftigkeit im Hinblick auf Anteilnahme und Trost überhaupt noch Ausdruck geben, ohne dabei das Gesicht zu verlieren? Wir leben im Zeitalter der «Autonomiemystifizierung», dieses etwas umständlichen Begriffes bedient sich der Heidelberger Psychotherapeut Arnold Retzer.

«Autonomiemystifizierung»: Alles aus eigener Kraft hinzubekommen, sich nie bedürftig zu zeigen, das ist die Devise in unseren Breitengraden. Das vordergründig Gloriose der hiesigen Lebensumstände vernebelt häufig den Blick für Unzulänglichkeit und Abhängigkeit, die eigene und die der anderen. Ein ganzes Berufsleben lang haben sowieso die Siegessicheren die Nase vorn. Zögern und Zaudern, Nachdenken und um Rat bitten, werden eher als Schwäche denunziert, obwohl beides ab und an durchaus angebracht wäre. Politisch kann das Drauflosagieren im Sinne der zur Schau gestellten Tatkraft sogar richtig gefährlich werden.

Und privat? Setzen wir beim Treffen mit Freunden und Bekannten mehr auf das gelungene Leben, zelebrieren es sogar ein wenig voreinander, so dass nichts Belastendes zur Sprache kommen darf? Oder bevorzugen wir eine Runde, in der hie und da auch das Misslingende und Bedürftige gesagt werden darf, ernsthaft und nicht nur anekdotisch? In einer solchen Runde, das wird wohl niemand bestreiten, fühlt man sich vertrauter, echter und vor allem viel lebendiger.

Und sonst? «Ich möchte niemandem zur Last fallen», sagen ältere und alte Menschen nicht selten. Lieber scheiden sie aus dem Leben. Wie soll man auch plötzlich – alt und gebrechlich geworden – um Hilfe bitten können, wenn man das ein Leben lang nicht getan hat? Zu sehr ist alles, was auch nur den Anschein von Abhängigkeit hat, gesellschaftlich in Misskredit geraten. Es ist, um ein solch unangenehmes Wort zu gebrauchen, absolut uncool. Aber was passiert mit uns als Menschen auf dieser Erde, wenn wir nicht mehr um Hilfe bitten? Wenn wir das Risiko der Bitte nicht mehr eingehen wollen? Wir eher zugrunde gehen als unserem Angewiesensein auf Gott oder einen Menschen in Form einer Bitte Ausdruck zu geben. Um dann irgendwann einmal im Leben oder am Ende des Daseins notgedrungen auf Hilfe angewiesen zu sein, und sich in einer solchen Situation lieber den Tod zu wünschen. Was können wir dem entgegensetzen?

Zu diesem Zusammenhang meinte Goethe, der übrigens seinerseits ein grosser Verehrer Bachs war:

«Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie wäre der möglich ohne Liebe?»

Das wäre nach meinem Verständnis Abhängigkeit in Würde, die zu verlieren wir so fürchten, wenn wir etwas erbitten, das unsere Verletzlichkeit bloss legt.

Rogate: Bittet! Es ist ein Risiko, aber eines, auf das wir, um uns als Menschen nicht zu verfehlen, eingehen sollten.

Die Kantate, die wir gleich nochmals hören, und die mich jetzt mit Fug und Recht schweigen lässt, kann ich nicht schöner einleiten als mit der Bemerkung eines der vier berühmten Söhne Bachs, Carl Philipp Emanuel:

«Die Musik meines Vaters hat höhere Absichten, sie soll nicht das Ohr füllen, sondern das Herz in Bewegung setzen.»