Was soll ich aus dir machen, Ephraim

BWV 089 // zum 22. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Corno da caccia, Oboe I+II, Fagott, Streicher, Organo und Basso Continuo

Der unbekannte Librettist knüpft an die Sonntagslesung, Matthäus 18, 23 –35, an. Auf die Frage des Petrus, wie oft man dem Nächsten verzeihen müsse, erzählt Jesus das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, dem der König eine riesige Schuld erlassen hatte und der anschliessend seinen Mitknecht wegen einer Kleinigkeit drangsalierte, statt aufgrund der erfahrenen Vergebung selber auch zur Vergebung bereit zu sein. Bachs Kantate verzichtet auf ausgedehnte Formen und eine glanzvolle Instrumentierung. Vielmehr reduziert er das Drama der Rechtfertigung auf seinen elementaren Kern: Vor die majestätische Instanz Gottes tritt der sündhafte Mensch nahezu nackt und mit gesenktem Kopf – die unverdient geschenkte Gnade ist hörbar kein Ruhmesblatt. Dass Bach hier wie mehrfach in seinem ersten Leipziger Jahrgang eine ältere Weimarer Kantate in überarbeiteter Form präsentierte, lässt sich aufgrund des Verlustes der handschriftlichen Kompositionspartitur nicht ausschliessen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Monika Baer, Monika Altorfer, Sabine Hochstrasser, Martin Korrodi, Olivia Schenkel

Viola

Susanna Hefti, Ulrike Kaufmann, Martina Zimmermann

Violoncello

Martin Zeller, Hristo Kouzmanov

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Andreas Helm

Fagott

Susann Landert

Corno da caccia

Olivier Picon

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Thomas Cerny

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

25.10.2013

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1

Zitat aus Hosea 11,8

Textdichter Nr. 2-5

unbekannter Dichter

Textdichter Nr. 6

Johann Heermann, 1630

Erste Aufführung

22. Sonntag nach Trinitatis,

1723

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

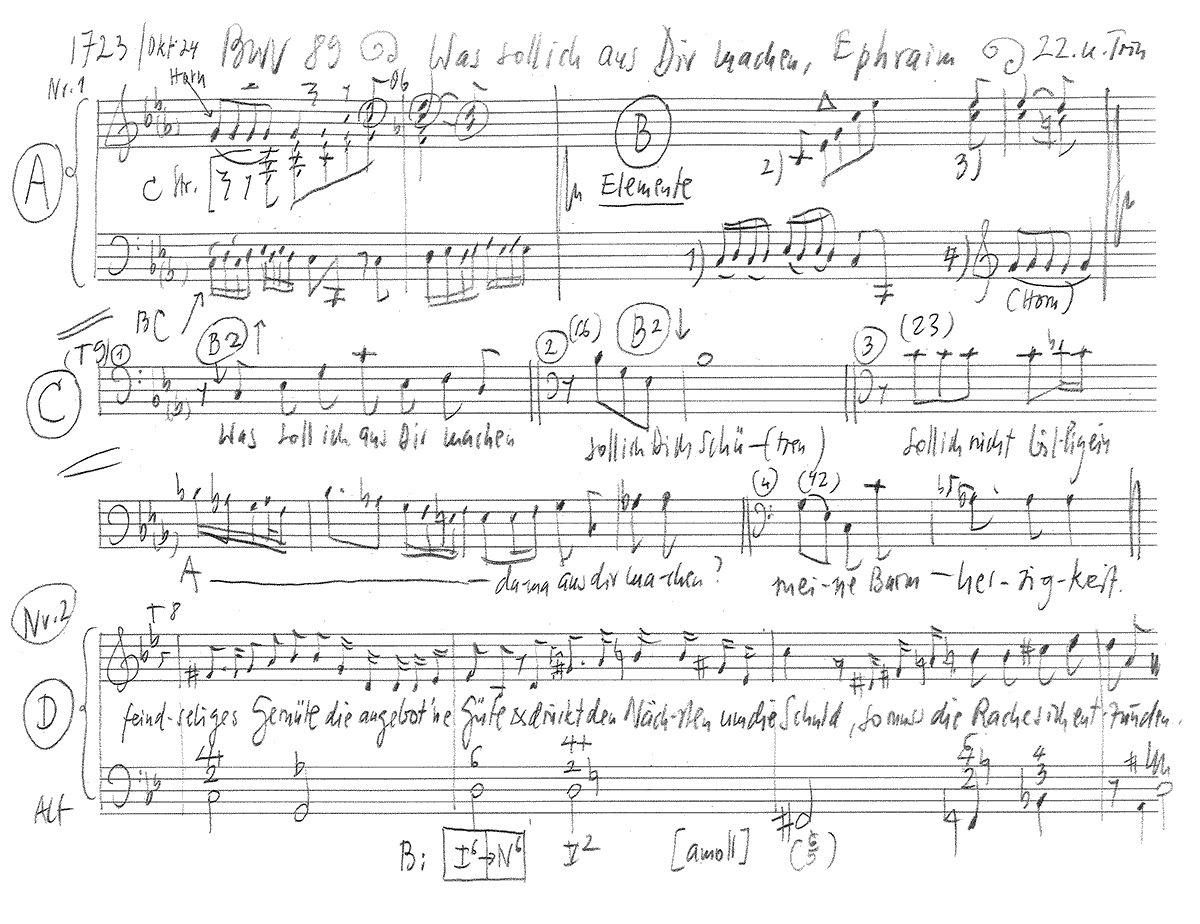

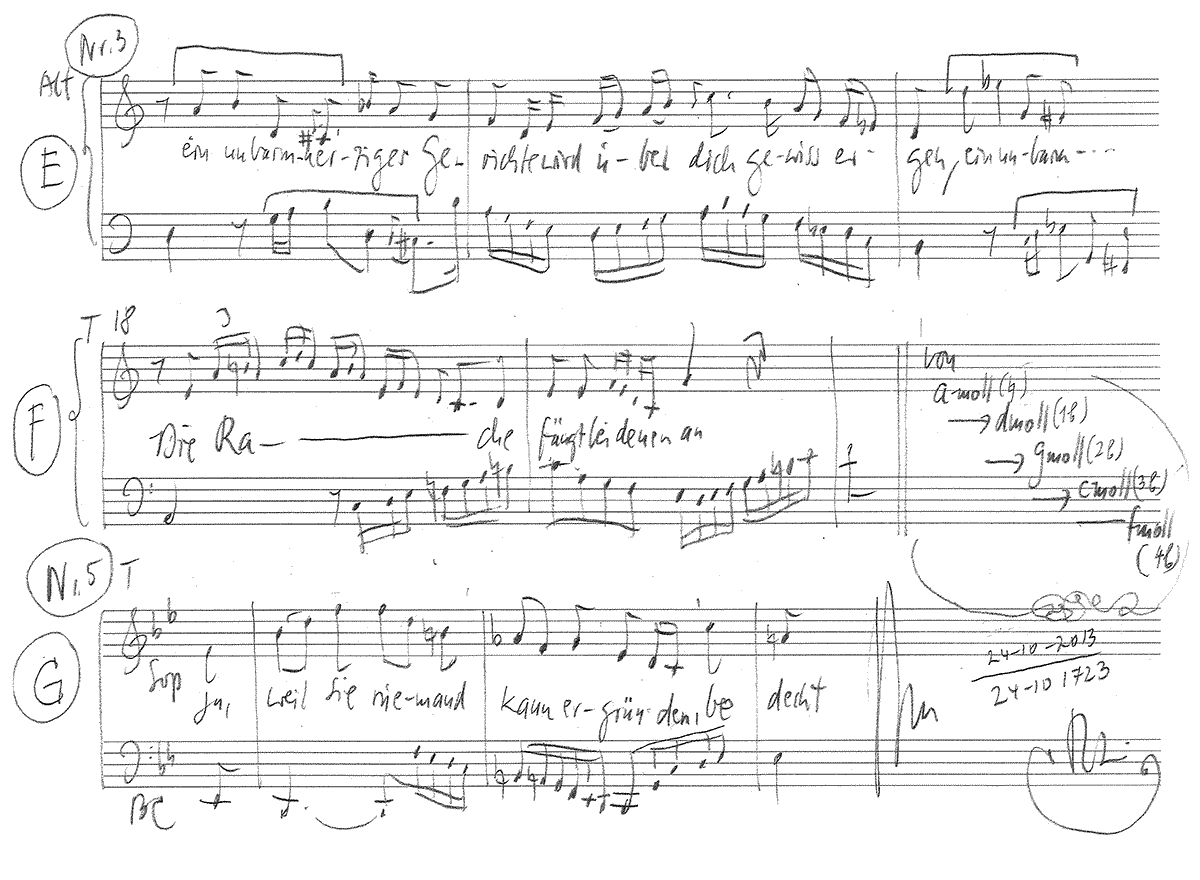

Die am 24. Oktober 1723 erstmals aufgeführte Kantate BWV 89 gehört zwar zu Bachs erstem Leipziger Jahrgang. Doch sprechen stilistische Eigenheiten vor allem der schlanken Besetzung und solistischen Textur sowie Besonderheiten der Notation in den erhaltenen Originalstimmen dafür, dass es sich zumindest in Teilen um eine bereits in Weimar entstandene Komposition handelte, die Bach für sein Leipziger Einsatzfeld überarbeitete.

Insbesondere die zwar klangprägende, jedoch nicht konsequent eigenständig geführte Hornstimme ist eine offenbar im letzten Moment der einleitenden Bassarie hinzugefügte handschriftliche Ergänzung Bachs. Sie unterstreicht jedoch die Heftigkeit des göttlichen Ausbruchs, die in den Worten des Propheten Hosea zutage tritt, der hier dem Ärger des über den Abfall Israels von seinem Gebot erzürnten Höchsten Ausdruck verleiht. Über kleinteiligem Continuogrollen illustrieren abreissende Oktavaufstiege der Streicher, markante Hornwiederholungen und lastende Generalpausen die Zerrissenheit eines Vatergottes, der sich zwischen der erzieherischen Strenge und der liebenden Nachgiebigkeit seines eigenen Herzens kaum zu entscheiden vermag. Majestät und Gnade sind in diesem barocken Herrscherporträt so eng miteinander verbunden, wie irdische Macht und himmlische Ordnung einander entsprachen…

Das Altrezitativ konstatiert selbstkritisch die Verworfenheit der menschlichen Seele, die es angesichts der «Unzählbarkeit» der eigenen Sünden mehr als verdiene, zu Gottes Feinden gezählt zu werden. Was die Hinweise auf die dem «Nächsten aufgedrückte Schuld» hier nur andeuten, wird in der folgenden Arie Gewissheit – es ist anders als in Hoseas Philippika kein frevelhafter Götzendienst, der Gottes heissen Zorn herausgefordert hat, sondern getreu der Evangelienlesung vom ungetreuen Knecht aus Matthäus 18 das von diesem sich selbst und anderen gegenüber angelegte zweierlei Mass. Denn während der Beginn der nur von Alt und Continuo bestrittenen Arie das «unbarmherzige Gericht» beschwört und die himmlische Vergeltung in ausgedehnten Melismen beinahe schon zelebriert, konkretisiert der B-Teil den Bescheid der himmlischen Kartellbehörde in unmissverständlicher Weise: «Die Rache fängt bei denen an, die nicht Barmherzigkeit getan.»

In dieser verfahrenen Situation wirkt das folgende Sopranrezitativ wie ein kathartischer Neubeginn – «Wohlan! Mein Herze legt Zorn, Zank und Zwietracht hin». Was die von Martin Luthers theologischer Wende ausgelöste Befreiung vom Kreislauf aus Sünde und Bussleistung auch Jahrhunderte nach dem Thesenanschlag noch bewirken kann, lässt dieses gar nicht lange Tongebilde eindrücklich deutlich werden. Denn wo selbst der Umkehrwilligste angesichts des Gewichts der eigenen Sünden verzagen möchte, vermag es der Glaube an Christi stellvertretendes Blutopfer, dem unbarmherzigen Gesetz des Alten Bundes sein Ende zu setzen – was nicht nur den Menschen in einer von Bach zauberhaft ausgekosteten «Wendung» zur wahren Nächstenliebe befähigt, sondern Gott selbst hörbar ein Stück weit vermenschlicht.

Diese Erkenntnis befähigt die Sopranstimme in ihrer von einer solistischen Oboe begleiteten Arie zu einer inhaltlich kühnen und musikalisch keck vorgetragenen Argumentation. Passend zur Kaufmannsstadt Leipzig mit ihrer angesehenen universitären Rechtsschule wird hier in scheinbar harmlosem Tanzduktus knallhart verhandelt. Legt doch die pointierte Zeile «Gerechter Gott, ach rechnest du?» implizit nahe, dass ein wahrhaft christlicher Gottesbegriff grundsätzlich nicht mit einem penibel Verfehlungen auflistenden Ankläger vereinbar sei. Doch wenn dieser gerechte Gott schon Sünden quantifiziere, so möge er ihnen doch die naturgemäss ungleich gewichtigere Summe von Jesu Blutstropfen gegenüberstellen…

Ins gesammelte g-Moll zurückgeführt, bekräftigt der Schlusschoral in den Worten der bekannten Liedstrophe Johann Heermanns (1630) diesen Zusammenhang von Selbsterkenntnis und Erlösungsvertrauen. In der abschliessenden Wendung von der «Überwindung » von «Tod, Teufel, Höll und Sünde» liegt dann entgegen Ernst Blochs polemischer These eines dem Luthertum vermeintlich eigenen «deutschen Quietismus» sogar ein energisch aktivierendes Moment beschlossen.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

1. Arie (Bass)

»Was soll ich aus dir machen, Ephraim?

Soll ich dich schützen, Israel?

Soll ich nicht billig ein Adama aus dir machen und dich wie Zeboim zurichten?

Aber mein Herz ist anders Sinnes, meine Barmherzigkeit ist zu brünstig.«

1. Arie

Die Kantate wird mit einem Bibelwort, Hosea 11, 8, eröffnet. «Ephraim» ist die Kurzbezeichnung für das Nordreich Israel. Adama und Zeboim sind Städte, die nach der Überlieferung im 5. Buch Mose 29, 23 wie Sodom und Gomorrha zerstört worden seien. Bach hat das Wort des richtenden Gottes sinnreich der Baßstimme übertragen, die zwischen fragenden Pausen und lang ausgesponnenen Melismen über einer grollenden Continuostimme das Schicksal der Menschen abzuwägen scheint. Eine vom Komponisten in letzter Minute hinzugefügte Hornpartie erhöht den drängenden Charakter dieses überaus ernsten c-Moll-Satzes.

2. Rezitativ (Alt)

Ja, freilich sollte Gott

ein Wort zum Urteil sprechen

und seines Namens Spott

an seinen Feinden rächen.

Unzählbar ist die Rechnung deiner Sünden,

und hätte Gott auch gleich Geduld,

verwirft doch dein feindseliges Gemüte

die angebotne Güte

und drückt den Nächsten um die Schuld;

so muß die Rache sich entzünden.

2. Rezitativ

Der Text nimmt Bezug auf das Gleichnis von der Schuld und dem Schuldenerlass aus dem Sonntagsevangelium: «Unzählbar» sind die Sünden des Menschen, selber aber ist er nicht zur Vergebung bereit und es droht ihm das Gericht. Bachs Rezitativ nimmt mit seinen kantigen Tonsprüngen den eifernden Ton des Eingangssatzes auf.

3. Arie (Alt)

Ein unbarmherziges Gerichte

wird über dich gewiß ergehn.

Die Rache fängt bei denen an,

die nicht Barmherzigkeit getan,

und machet sie wie Sodom ganz zunichte.

3. Arie

Eine Mahnung aus Jakobus 2, 13 ist hier eingeflochten: «Es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat.» Entgegen der Erwartung einer donnernden Gerichtsmusik hat Bach die göttliche Vergeltungsdrohung mit einer vertrackten Linienführung eingefangen, die allein mit Continuo und Altstimme auskommt, durch ihre harten Intervallsprünge jedoch einen finsteren Gestus ausprägt. Man mag an das geschliffen-kühle Plädoyer eines Staatsanwalts den-ken, der für den verstockten Angeklagten gesetzestreu die Höchststrafe fordert …

4.Rezitativ (Sopran)

Wohlan! mein Herz legt Zorn, Zank und Zwietracht hin;

es ist bereit, dem Nächsten zu vergeben.

Allein, wie schrecket mich mein sündenvolles Leben,

daß ich vor Gott in Schulden bin!

Doch Jesu Blut

macht diese Rechnung gut,

wenn ich zu ihm, als des Gesetzes Ende,

mich gläubig wende.

4. Rezitativ

Es geschieht ein Neuanfang: Das Herz ist «bereit, dem Nächsten zu vergeben». Es wendet sich an Jesus, durch dessen Erlösungstat die Schuld vor Gott getilgt wird. Dass Christus «des Gesetzes Ende» ist, hat der Apostel Paulus im Römerbrief dargelegt (10, 4 ff.). Bach macht mit sensibler Wortvertonung, dem Wechsel in den Durbereich und einem berührenden Arioso-Schluß dieses Erschrecken vor der eigenen Unbarmherzigkeit und die daraus folgende innere Wandlung glaubhaft.

5. Arie (Sopran)

Gerechter Gott, ach rechnest du?

so werde ich zum Heil der Seelen

die Tropfen Blut von Jesu zählen.

Ach rechne mir die Summe zu!

Ja weil sie niemand kann ergründen,

bedeckt sie meine Schuld und Sünden.

5. Arie

Aus der Bitte an Gott spricht die Gewissheit des Menschen, dass um des Todes Jesu willen seine Schuld vergeben wird. Die überraschend kurze, dabei jedoch tänzerische Sopranarie mit ihrer tröstlich nach oben weisenden Oboenkantilene vermag es, jedwedes Triumphgefühl in einer Musik voll schlichter Schönheit und auskomponierter Demut aufzufangen.

6. Choral

Mir mangelt zwar sehr viel,

doch, was ich haben will,

ist alles mir zugute

erlangt mit deinem Blute,

damit ich überwinde

Tod, Teufel, Höll und Sünde.

6. Choral

Die 7. Strophe des Liedes «Wo soll ich fliehen hin» von Johann Heermann, einem «Trost-Gesänglein, darinnen ein betrübtes Hertz alle seine Sünde mit wahrem Glauben auf Christum leget» beschliesst die Kantate. Die das ganze Werk durchziehende Sparsamkeit der Mittel prägt auch diesen Choralsatz mit seiner schönen bogenförmigen Melodie.

Thomas Cerny

«Ein sinnerfülltes Leben wagen»

Zwischen den Drohungen des alttestamentarischen Gottes und dem erhabenen Eifer des sich abmühenden Menschen vermag der Text der Kantate BWV 89 «Was soll ich aus dir machen, Ephraim?» die Bedingungen der Möglichkeit des diesseitigen Paradieses zur Anschauung zu geben.

Reflexionen entfalten sich spielerisch wie bunte Schmetterlinge in einem freien Gedanken-Raum, der sich öffnet und beliebig weitet, wenn man Grundsätzliches verstehen will. Dabei können wir Menschen alles denken, unbegrenzt, auch das Unmögliche. Damit dies nicht ganz uferlos wird, hat Kant drei Maximen vorgeschlagen, die hier in Anlehnung an Hans Saner (Hans Saner, «Nicht-optimale Strategien», Essays zur Politik, Lenos Verlag, Basel 2002) kurz ausgeführt werden sollen:

- Selbstdenken, ein Prinzip der Aufklärung: sich furchtlos vom Vorgedachten lösen und Neues, Eigenständiges

- An der Stelle eines anderen denken – die Kommunikation im Denken pflegen, sich austauschen, damit durch Pluralität Borniertheit, Einseitigkeit und Fehlerhaftigkeit vermieden werden

- Jederzeit mit sich selber einstimmig denken – aus dem Denken und Urteilen ergibt sich dann auch eine Das Denken muss eine ausreichende Weite und Tiefe haben, um auch in der eigenen Haltung oder im Handeln zu bestehen. Deshalb wohl hat Hannah Arendt diese drei Maximen durch den Begriff der «reflektierenden Urteilskraft» erweitert. Pointilistisch sollen im Folgenden dem reflektierenden Urteil des Lesers Gedanken zu sechs Themen der Kantate «Was soll ich aus dir machen, Ephraim?» angeboten werden.

Sünde

Begonnen werde mit der Sünde. Sie wird ja im Text der Kantate mit «Tropfen Blut» abgegolten. Im Religionsunterricht wurde uns eingetrichtert, dass Gott immer alles sieht und weiss. Wir sollen somit besser gar nicht erst sündigen; gemeint ist dabei aber immer: «in Gedanken, Worten und Werken» – es kommt eh’ heraus. Die krankmachende Somatisierung dieser perfiden klerikalen Sünden-Schuldkonstruktion geht natürlich vom Unterleib bis unter die Schädeldecke und ist für einige happige Prämienprozente der Krankenversicherungen noch heute verantwortlich.

Eines wissen wir nämlich sehr genau angesichts der Genialität des Hirns. Es schert sich einen Deut, was es denken darf oder nicht. Wir müssen uns gar die Sünde vorstellen, damit wir überhaupt denken können, dass und wie wir sie vermeiden wollen. Der Gedanke liegt nahe, die Kirche habe uns eine Gebrauchsanleitung dafür geben wollen. Tatsächlich scheint sich heute einzubürgern, dass alles erlaubt ist, was nicht explizit per Gesetz verboten ist. Zum Ladenhüter wird dabei die selbstverständliche Fairness, nach der es ein Gewissen, einen simplen Anstand und Rücksichtnahme auf die Mitwelt gibt. Dies ist umso bedauerlicher, als es auf unserem Planeten immer offener, aber auch enger wird und diese Rücksichtslosigkeit gerade auch von den reichsten Ländern vorexerziert wird. Solange das so bleibt, werden gesetzliche Regulierungen notwendig bleiben. Jeder Mensch muss auch von sich aus Mass einfordern. – Kündigt sich da leise eine franziskanische Umkehr an?

Barmherzigkeit

Zum zweiten Thema der Kantate: Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit, das offene Herz für die andern, ist die Eigenschaft der Differenzverträglichkeit und damit auch der Differenzakzeptanz – letztlich des friedlichen Zusammenlebens (Konvivialität), wie es Hans Saner 2002 in seinem grossartigen Essay «Zum Begriff der sozialen Integration» (in: H. S., «Nicht-optimale Strategien», Essays zur Politik, Lenos Verlag, Basel 2002) ausgeführt hat. In einer multikulturellen Welt, so Saner, sei jede Erwartung der Gleichheit der Werte, der religiösen Überzeugung und der Weltanschauung illusorisch und gefährlich.

Während die Toleranz das Dulden ist und damit den andern zum Erduldeten degradiert, ist die Differenzverträglichkeit eine notwendige, aber auch schwierige Tugend: Die Toleranz gewährt, die Differenzverträglichkeit anerkennt.

Auch wir können also nur dann barmherzig sein, wenn wir den andern auch kennen und verstehen wollen. Sind wir nicht schon in unseren Reflexen und auch aus Bequemlichkeit sehr differenzempfindlich – gerade in kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Belangen? Die reflektierte Differenz ist und war immer eine essentielle Bereicherung jeder lebendigen Kultur.

Der alte Gott – ein Terminator?

Die Kantate BWV 89 führt uns den alttestamentarischen Gott vor. Er sei der dritte Gegenstand dieser Reflexion. Etwas verkürzt tönt es sinngemäss so bei Hosea: Was soll ich aus dir machen, mein sündiges abtrünniges Volk? Soll ich dich schützen, Israel? Soll ich dich nicht einfach vernichten, in Schutt und Asche legen wie Sodom und Gomorrha? «Aber nein, mein Herz ist anderen Sinnes: gross ist meine Barmherzigkeit mit dir!»

Hosea lebte gut 700 Jahre vor Christi Geburt im Norden Israels, als die Welt noch keine 200 Millionen Bewohner hatte. Hosea gilt als sogenannter kleiner Prophet des Alten Testaments und ist für den Text der Kantate verantwortlich. Der Gott, der das sündige götzenverehrende Israel vor Zerstörung bewahrt aus Barmherzigkeit, entspricht – in überhöhter Parallelerzählung – Hosea selber. Er nämlich hatte eine notorisch untreue Frau und befand sich in dem Dilemma, sie zu verstossen oder zu behalten. Offenbar hat er einfach nicht von ihr lassen können.

Ist das wirklich «Barmherzigkeit», diese herausragende Tugend aller grossen Religionen, welche das offene, verstehende Herz meint: den andern verstehen, wie anders er oder sie auch sein mag? Oder hängt Hosea nicht einfach zu sehr an seiner offenbar begehrenswerten Frau und kann sich nicht von ihr trennen?

Wie kommt er mir vor, dieser alttestamentarisch lokal verortete Gott Israels – bei aller Akzeptanz der historischen Konotation? Er agiert ähnlich einem über der Erde schwebenden, unberechenbaren Herrscher in einem vollbestückten B52 Bomber, die Finger am roten Knopf. Man hört schon fast die immer lauter werdende Filmmusik dazu! Es ist der Stoff, aus dem die Plots für die James Bond-Stories gemacht sind! Sind nicht alle diese Filme auf ihre Weise Plagiate des Alten Testaments? Es kommt wohl nicht ganz von ungefähr, dass diese sehr beliebten Kinofilme meist aus der Werkstatt jüdisch stämmiger Produzenten kommen.

Ein launischer Gott aber, der auch nur daran denkt, kollektiv und pauschal zu strafen, kann heute nicht mehr unser Gott sein – ob er nun barmherzige Momente hat oder nicht.

Gott – etwas moderner – umfasst ja Alles und somit auch das Nichts, aber auch und vor allem die Liebe, Kinder, Musik und die Natur. Er ist vollkommen und ewig, ein allumfassender Unfassbarer. So kann man heute über Gott denken.

Jesus – auch ein Arzt

Und nun zu Jesus. Religion und Medizin, sind funktionale Heilskonzepte, ja, Heilsversprechen – jene mit der doch etwas unsicheren Perspektive des Ewigen, diese mit der sicheren, aber auch vergänglichen Perspektive des Diesseitigen. Jesus ist hier passgenau die Verbindung vom Jenseitigen und Diesseitigen: als Gottessohn und Menschensohn.

Nach meinem ganz persönlichen Verständnis war der historische Jesus nicht nur ein Sozialrevolutionär, sondern auch Arzt. Nebst seinen Wunderheilungen ist seine spontane, noch heute berührende Empathie und aufopfernde Handlungsbereitschaft für Leidende, Kranke, Ausgesonderte, Hungernde und Dürstende, sowie Verbrecher aussergewöhnlich. Er handelt wie ein moderner Arzt, präventiv und sozialpolitisch, wie einer, der den Zusammenhang von gesellschaftlichen Bedingungen und gesunder freier Lebensentfaltung durchschaut und begriffen hat wie kein Anderer vor ihm.

Jesus wollte das Diesseits radikal ändern. Die Jenseitsperspektive war eher seine Ausformulierung des Trostes und nicht etwa der Vertröstung. In dem Masse, wie der sehr verletzliche und vergängliche Mensch Heil sucht – und dabei Phantastisches, ja fast Unmögliches zustande bringt – bleibt weiterhin die wahre und realistische Hoffnung bestehen, dass das Diesseitige auch Paradies im Sinne des eingelösten Versprechens auf ein glückliches, gelingendes Leben sein kann. Deshalb kann Jesus nicht Mitglied einer machtausübenden und Besitztümer anhäufenden Kirche sein.

Mensch, du schaffst es!

Und dann bleibt noch der Mensch, dieser so mangelbehaftete bedürftige Krampfer vor dem Herrn, der sich abstrampelt, um aus der Misere zu finden – und wie! Aber er ist auch der Einzige auf dem Planeten, der etwas über die Natur hinaus positiv verändern kann. Und darauf müssen wir bauen. Wir leben heute, zumindest in Europa, in der sichersten Welt, die es je gab: bald 70 Jahre ohne Krieg mit vielen grandiosen Bequemlichkeiten; zudem leben wir länger und gesünder als alle Generationen vor uns.

Der Mensch, biblisch dem Abbild Gottes ähnlich, wird überlebensunfähig geboren, verletzlich und vergänglich: im kosmischen Fahrplan leuchtet er jeweils nur eine Blitzsekunde lang auf. Er ist der ewig neugierige, unermüdliche Erfinder und mutige Eroberer – Sisyphos und Prometheus zugleich. Dabei leistet er über alle Generationen hinweg absolut Unerhörtes: Ikarus fliegt heute mit Easyjet, Odysseus twittert mit Penelope, Ödipus hinkt nicht mehr, Herkules sitzt einsam auf seinem Caterpillar im Stall der Augias. Die Schrecken von Pest, Pocken, Polio, Cholera und bald auch AIDS sind verblasst, der Eiserne Vorhang ist gefallen. Menschenrechte können eingeklagt werden und der Welthunger, die Kindersterblichkeit und Analphabetismus nehmen weltweit endlich ab – und dies trotz wachsender Weltbevölkerung. Und wir blicken neugierig ins All: Erste kleine Kundschafter verlassen unsere Galaxie.

Wie würde Johann Sebastian Bach heute arbeiten? Er komponiert längst am Computer, braucht kein Heer von Kopierern mehr, sondern drückt die Copy-paste-Taste, und, frisch ab Laser-Drucker, gelangen die Partituren in die Hände seiner Musiker. Bach würde keine Bittstellerei mehr bei den Hochwohlgeborenen betreiben müssen, denn die Tantiemen flössen reichlich. Er wäre wohl ein steinreicher Mann und hätte sein ganzes Werk auf einer Cloud gespeichert! Das alles kann man sich ausdenken!

Das Paradies

Heute durchschauen wir es: das Paradies auf Erden ist nicht in der Südsee oder hinter fernen ewigen Wolken zu finden, sondern über viele Generationen menschengeschaffen greifbar – und mancherorts bereits realisiert. Zumindest dort, wo Menschen gemeinsam ein sinnerfülltes Leben für alle wagen und dies auch gelingt.

Hunger, Armut, Krieg und fehlende Bildung sind schon heute überwindbar. Wir erleben in unseren Breiten die sicherste und bequemste Zeit, die es je gab. Wir sind gesünder, leben länger und wohlhabender als je zuvor. Das Bewusstsein dafür ist noch bescheiden, und wir nörgeln auf hohem Niveau über sehr, sehr nebensächliche Dinge.

Wir scheinen vergessen zu haben, dass wir die Früchte ernten, die Generationen vor uns mühevoll gepflanzt und entwickelt haben, häufig um den Preis ihres Lebens. Wir vergessen leicht, was wir kommenden Generationen schuldig sind mit dem immer noch ungeschriebenen, da einst selbstverständlichen, Generationenvertrag.

Ist nicht ein Ensemble von Musikern, das unglaublich geniale Musik früherer Generationen aufführt, auf dem die nachkommenden Musikgenies aufbauen, mit Instrumenten und Techniken, welche sich über Jahrhunderte weiterentwickelt haben, gerade ein beispielhaftes Symbol für eine kreative, solidarisch gewachsene Menschheit? Dabei beruht das Ganze auf allen Generationen und ist so vieles mehr als nur die Summe der Leistung einzelner. Die besonders Begabten, die Solisten und Ensembleleiter, fügen sich in das Ganze ein, heben sich zwar heraus, aber überheben sich nicht.

Wenn das nicht Paradies ist!