Es reißet euch ein schrecklich Ende

BWV 090 // zum 25. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Tromba, Streicher und Continuo

Wenn Bachs Musiker tatsächlich ohne aufwendiges Proben nahezu vom Blatt spielten, so dürften sie am 14. November 1725 zutiefst erschrocken gewesen sein – denn die wilden Tongirlanden, die ihnen ihr Kantor da in die Stimmen kopiert hatte, werden im schwachen Licht eines Spätherbst-Morgens bei nicht wenigen die Befürchtung geweckt haben, auch mit der eigenen Spielkunst rasch ein «schreckliches Ende» zu finden. Und mancher ahnungslose Kirchenbesucher wird garstig aufgerüttelt worden sein und sein letztes Kartenspiel und Trinkgelage verflucht haben…

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Plamena Nikitassova

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Martin Zeller

Violone

Iris Finkbeiner

Fagott

Susann Landert

Trompete/Tromba

Patrick Henrichs

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Rainer Erlinger

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

19.11.2010

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1-4

Unbekannt

Textdichter Nr. 5

Martin Moller, 1584

Textdichter Nr. 6

Lazarus Spengler, 1524

Erste Aufführung

25. Sonntag nach Trinitatis,

14. November 1723

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Bach hat für die endzeitlichen Verwünschungen des Librettos eine Tonsprache gefunden, die in ihrer Radikalität ihresgleichen sucht. «Es reisset euch ein schrecklich Ende, ihr sündlichen Verächter hin» – die dem Tenor übertragene Eröffnungsarie kommt als finster peitschende d-Moll-Musik daher, deren Trugschlüsse, Brechungen und Bassschläge weder Hörer noch Ausführende zu Atem kommen lassen. Mit lustvoller Konsequenz werden die Daumenschrauben beständig angezogen, und mit der kurz vor Ende des A-Teils eingebauten Fermate scheint wie in einer musikalischen Scheinhinrichtung der Lebensfaden schon einmal zur Probe durchgerissen. Man möchte fast an den Schlusssatz eines dem Teufel versprochenen Violinkonzertes denken, da gibt der kaum weniger erregte Mitteilteil endlich den Grund für diese schockartige Höllenfahrt preis: «Der Sünden Mass ist voll gemessen», von Einsicht nichts zu spüren, und dem lange geduldigen Richter platzt in einem komponierten Tobsuchtsanfall mehr als nur der Kragen.

Diese immense Fallhöhe zwischen göttlicher Güte und menschlichem Undank wird im folgenden Altrezitativ in einer strikt dualistischen Klangwelt ausgesprochen. Während der Sänger die Wohltaten des Höchsten in den leuchtendsten Farben malt, werden der «verzweifelt böse Schaden» und das menschliche Verderben in ohrverletzenden Zusammenklängen und einem heftigen Trugschluss dargestellt: Hier geht jemand, dessen Bewährungsfrist längst abgelaufen ist, anhaltend und verstockt in die Irre! Mit diesem Dialog von Gnadenangebot und frecher Verleugnung zelebriert Bach eine musikalische Predigt von seltener Eindringlichkeit. Sie mündet in eine Konklusion, die als Rücknahme der göttlichen Zusage an Drastik nicht zu überbieten ist: «Die Wohltat ist an dir vergebens!»

Daher verändert sich mit der zweiten Arie folgenreich die Szenerie. Rang im Eingangssatz der zornige Untersuchungsbeamte noch um das reuevolle Geständnis, so ist der Stab nun bereits gebrochen und das grosse Justiztheater um Hals und Hand nimmt seinen tödlichen Lauf – so wie es gewiss auch Bach nicht nur einmal in seinem Leben auf dem Marktplatz einer seiner Wirkungsstätten gesehen haben dürfte. Von Trompetenfanfaren angekündigt, zieht der Gerichtsherr ein, um die seine Macht bekräftigende Vollstreckung des Urteils zu präsidieren. Treffend als Basspartie angelegt und mit einer Streichermusik von schneidender Unerbittlichkeit begleitet, sprengt diese Konstellation in ihrer Übertragung auf die theologische Sphäre eigentlich die Grenzen der barocken Glaubensgewissheit: Denn wie kann Gott als gütiger Erhalter den «Leuchter» des von ihm selbst gegebenen Wortes «auslöschen» und damit den von ihm gestifteten Bund aufkündigen? Hier geht es offenbar nicht um lässliche Sünden, sondern um den Abfall vom Glauben selbst, der zur kollektiven Verdammung und selbstverschuldeten Entweihung der heiligen Stätten führt – eine Argumentation, der man im Kontext mancher lutherischer Spätschriften durchaus eine antijüdische Spitze unterstellen könnte, hätte ein solcher Diskurs in Bachs Umfeld und Lebensrealität gottlob nicht eine eher untergeordnete Rolle gespielt.

Schon scheint der Kopf auf dem Richtblock zu liegen, da rückt das Tenorrezitativ jäh alles zurecht. Es ist nur eine Gleichnisrede und letzte Warnung gewesen – Gottes Auge sieht unverwandt auf seine Auserwählten, die er vor allen Feinden und wohl auch vor sich selbst schützen wird.

Dem folgt nun aber keine versöhnliche Trostmusik. Vielmehr vermag sich das geängstete Gewissen nur zu einem stillen Schlusschoral aufzuraffen, der als Bitte um Gottes Segen in seiner umfassendsten Bedeutung zu verstehen ist: Hut, Schutz und Geborgenheit hier und dort, wobei Bach das transitorische Moment des «seligen Stündeleins» in einer entrückten Wendung einfängt. Dass die Choralmelodie dem lutherischen «Vater unser»-Lied entspricht, zentriert alles auf dieses elementar verbindliche Gebet. Im Kontext der Gerichtsmetaphorik lässt es zugleich an die (oft gesungenen) letzten Worten des Verurteilten unter dem Galgen denken – eine durch und durch beklemmende Kantate findet so ihren gleichfalls verstörenden Abschluss.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Die Lesung des Tages aus Matthäus 24 handelt vom Ende der Welt, ausgehend von der Zerstörung Jerusalems und seines Tempels. Die Wiederkunft des Christus als Weltenrichter steht bevor. Falsche Messiasse werden auftreten und das Menschengeschlecht verführen. Der Text der Kantate richtet sich an die christliche Gemeinde. Nicht alle ihre Mitglieder sind glaubende Menschen; manche sind der Ansicht, der getaufte Mensch habe Reue und Busse nicht nötig. Der Librettist spricht zwar auch von der göttlichen Liebe und Vergebung, aber die mahnenden und drohenden Worte in seiner Strafpredigt überwiegen.

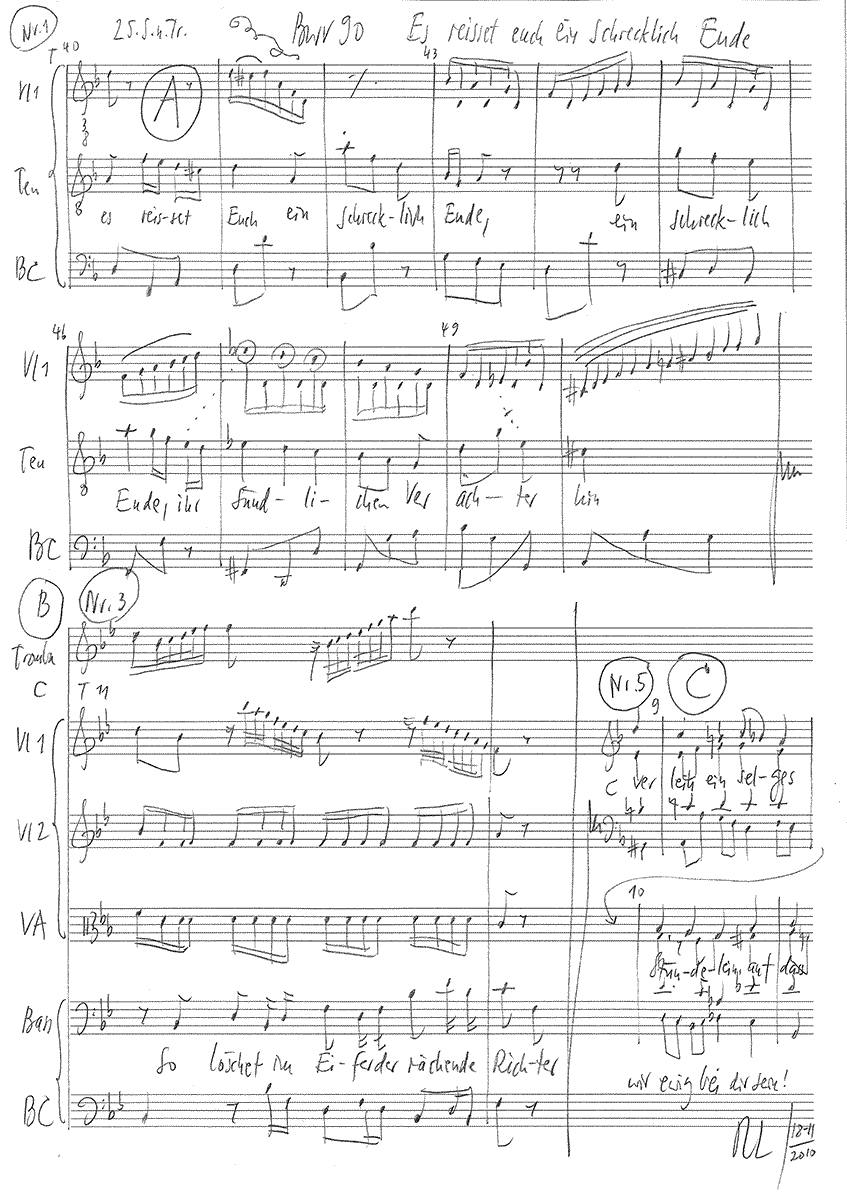

Bachs Partiturautograph gibt in diesem Falle leider keinen Aufschluss über die gewünschte Besetzung. Singstimmen, Streicher und Continuo lassen sich leicht erschliessen, aber schon beim konzertierenden Instrument der Arie Nr. 3 stellt sich die Frage, ob hier ein Horn oder eine Trompete zum Einsatz kam. Der Interpret von heute ist also aufgefordert, sich dazu seine eigenen Gedanken zu machen.

1. Arie (Tenor)

Es reißet euch ein schrecklich Ende,

ihr sündlichen Verächter, hin.

Der Sünden Maß ist voll gemessen,

doch euer ganz verstockter Sinn

hat seines Richters ganz vergessen.

1. Arie

Das Wort an die «Verächter» ist aus Psalm 50, 22 nach der unrevidierten Luther-Übersetzung gebildet: «Merket doch das, die ihr Gottes vergesset, dass ich nicht einmal hinreisse und sei kein Retter mehr da.» Die Schreckensvision provoziert eine leidenschaftliche Tenor-arie, untermalt von raschen Tonleiterpassagen der ersten Violine.

2. Rezitativ (Alt)

Des Höchsten Güte wird von Tag zu Tage neu,

der Undank aber sündigt stets auf Gnade.

O, ein verzweifelt böser Schade,

so dich in dein Verderben führt.

Ach! wird dein Herze nicht gerührt?

daß Gottes Güte dich

zur wahren Buße leitet?

Sein treues Herze lässet sich

zu ungezählter Wohltat schauen:

Bald läßt er Tempel auferbauen,

bald wird die Aue zubereitet,

auf die des Wortes Manna fällt,

so dich erhält.

Jedoch, o! Bosheit dieses Lebens,

die Wohltat ist an dir vergebens.

2. Rezitativ

Hier und in den folgenden Nummern finden sich zahlreiche biblische Anspielungen: Die täglich neue Güte Gottes (Klagelieder 3, 22-23); sündigen, «damit die Gnade noch grösser werde?» (Römer 6, 1); Gottes Güte, die zur Busse leitet (Römer 2, 4); Aufbau des Tempels (Sacharja 6, 12-15); die Aue (Psalm 23); das Manna (5. Mose 8, 3).

3. Arie (Bass)

So löschet im Eifer der rächende Richter

den Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus.

Ihr müsset, o Sünder, durch euer Verschulden

den Greuel an heiliger Stätte erdulden,

ihr machet aus Tempeln ein mörderisch Haus.

3. Arie

Das Wort vom Leuchter, hier nach Psalm 119, 105 auf das Wort Gottes bezogen, stammt aus der Offenbarung des Johannes, 2, 5. Mit dem «Greuel an heiliger Stätte» ist zunächst die grauenvolle Entweihung des Tempels in Jerusalem gemeint, welche unter Antiochus Epiphanes (168 v. Chr.) erfolgte, was als Hinweis auf das hereinbrechende Strafgericht Gottes verstanden wurde. Das Wort vom «Greuel der Verwüstung» aus der Tageslesung Matthäus 24, 15 weist hin auf die Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahr 70 n. Chr. Der Ausdruck «mörderisch Haus» stammt vom Propheten Jeremia (7, 11) und wurde von Jesus zitiert, als er die Händler aus dem Tempel vertrieb (Matthäus 21, 13). Auch dieses Schreckensszenario löst eine vibrierende Arie aus, die Dreiklangsmotivik hat etwas Aufrüttelndes und Appellatives.

4. Rezitativ (Tenor)

Doch Gottes Auge sieht auf uns als Auserwählte:

Und wenn kein Mensch der Feinde Menge zählte,

so schützt uns doch der Held in Israel,

es hemmt sein Arm der Feinde Lauf

und hilft uns auf;

des Wortes Kraft wird in Gefahr

um so viel mehr erkannt und offenbar.

4. Rezitativ

Das Rezitativ deutet an, dass trotz allen Unheils Gottes Auge über den Glaubenden wacht und dass sich die Kraft des Wortes Gottes bewähren wird. «Held in Israel» ist eine Gottesbezeichnung, hier auf Christus übertragen.

5. Choral

Leit uns mit deiner rechten Hand

und segne unser Stadt und Land;

gib uns allzeit dein heilges Wort,

behüt fürs Teufels List und Mord;

verleih ein selges Stündelein,

auf daß wir ewig bei dir sein!

5. Choral

Mit der letzten von sieben Strophen des Liedes «Nimm von uns, Her, du treuer Gott, die schwere Straf und grosse Not» von Martin Moller fügt der Textdichter ein passendes abschliessendes Gebet an. Der schlichte Chorsatz basiert auf der Melodie «Vater unser im Himmelreich.»

Rainer Erlinger

«Vergeltung, Prävention und Gewissensbildung»

Vom warnenden, rächenden, strafenden, liebenden, inneren, verinnerlichten und letzten Richter.

«Es reisset euch ein schrecklich Ende». Man muss zugeben, es gibt erfreulichere Titel von Bachkantaten. Allein der Blick auf die Liste der dieses Jahr von der Bach-Stiftung in Trogen aufgeführten Kantaten bestätigt dies: «Wie schön leuchtet der Morgenstern», «Erwünschtes Freudenlicht» und gar nächstes Jahr: «Ich bin vergnügt mit meinem Glücke», «Erfreut euch, ihr Herzen».

Was verbirgt sich hinter dem Kantatentitel «Es reisset euch ein schrecklich Ende»? Eine Prophezeiung, eine Prognose, eine Drohung, eine Warnung? Vom Wortlaut her könnte es tatsächlich eine Prognose sein: eine Voraussage für ein zukünftiges Ereignis, abgeleitet aus gegebenen Anfangsbedingungen und Rahmenbedingungen. Wenn dies so ist, muss man allerdings leider feststellen: Keine gute Prognose, ein Mediziner würde sie wahrscheinlich «infaust» nennen.

Es könnte sich aber auch um eine Warnung handeln. Vor etwas soll gewarnt werden, damit man es vermeiden kann. Die Angesprochenen sind noch in der Lage, das Schicksal abzuwenden. Sie können das Steuer herumreissen und ein neues Ziel ansteuern, hier, in der Kantate, ein Ziel, zu dem sie durch Gottes Güte geleitet werden: zur wahren Busse. Darauf ist später noch zurückzukommen.

Zunächst aber zur Hauptperson dieser Kantate. Wer ist sie? Der Zuhörer, also wir? Eher nicht. Wir, die Zuhörer, sind angesprochen, uns droht das Schicksal, wir sind «sündliche Verächter», die eben das «schrecklich Ende» hinzureissen droht. Die eigentliche Hauptperson scheint mir vielmehr der Richter zu sein, der in den beiden Arien auftritt: der Richter des Jüngsten Gerichts – oder zumindest der des Partikulargerichts nach dem individuellen Tod – also Gott.

Allerdings könnte man daran auch zweifeln, wenn man über die gesamte Kantate hinweg so etwas wie Charakterprofile erstellt. Denn der Richter aus den Arien ist hart und gnadenlos. Da man seiner vergessen hat, reisst es in der ersten Arie den Sünder ein schrecklich Ende hin:

«Es reisset euch ein schrecklich Ende,

ihr sündlichen Verächter, hin.

Der Sünden Mass ist voll gemessen;

doch euer ganz verstockter Sinn

hat seines Richters ganz vergessen.»

Und er ist ein rächender Richter, der in der zweiten Arie im Eifer der Strafe den Leuchter des Wortes zur Strafe doch auslöscht, sogar Greuel herbeiführt.

«So löschet im Eifer der rächende Richter

den Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus.

Ihr müsset, o Sünder, durch euer Verschulden

den Greuel an heiliger Stätte erdulden,

ihr machet aus Tempeln ein mörderisch Haus.»

Immer dann aber, wenn ausdrücklich von «Gott» oder dem «Höchsten» die Rede ist, hören wir von etwas anderem, fast Entgegengesetztem. So im ersten Rezitativ:

«Des Höchsten Güte wird von Tag zu Tage neu,

(…)»

oder:

«(…),

ach! Wird dein Herze nicht gerührt?

Dass Gottes Güte dich

zur wahren Busse leitet? (…)»

und im zweiten Rezitativ:

«Doch Gottes Auge sieht auf uns als Auserwählte.

(…),

es hemmt sein Arm der Feinde Lauf

und hilft uns auf,

(…)»

Tatsächlich entsteht hier der Eindruck, es handle sich um zwei verschiedene Personen. Aber es ist wohl schon derselbe Gott, der nur zwei unterschiedliche Seiten hat: eine strenge und eine verzeihende. Vielleicht handelt es sich um den strengen Gott des Alten Testaments und den liebenden des Neuen? Man denkt aber auch an das Prinzip von «Zuckerbrot und Peitsche». Deshalb drängt sich die Frage auf: Was will dieser Richter? Was will er erreichen mit seiner Strafe?

Für irdische Richter unterscheidet die Strafrechtswissenschaft beim Zweck der Strafe drei Ziele: Vergeltung, Generalprävention und Spezialprävention.

Die Vergeltung kennen wir aus dem Alten Testament: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auch Immanuel Kant hat diesen Ansatz vertreten:

«Hat er aber gemordet, so muß er sterben. Es giebt hier kein Surrogat zur Befriedigung der Gerechtigkeit. (…) – Selbst wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung auflöste (z. B. das eine Insel bewohnende Volk beschlösse, auseinander zu gehen und sich in alle Welt zu zerstreuen), müßte der letzte im Gefängniß befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jedermann das widerfahre, was seine Thaten werth sind, und die Blutschuld nicht auf dem Volke hafte, das auf diese Bestrafung nicht gedrungen hat: weil es als Theilnehmer an dieser öffentlichen Verletzung der Gerechtigkeit betrachtet werden kann.»

Hegel verstand unter der Strafe die Negation der Negation des Rechts. Er fasste das Verbrechen als Negation des Rechts auf und die Strafe damit als «Negation dieser Negation», als «Aufheben des Verbrechens, das sonst gelten würde» und damit als Wiederherstellung des Rechts. Im Paragraf 101 der «Grundlinien der Philosophie des Rechts» schreibt Hegel wörtlich: «Das Aufheben des Verbrechens ist insofern Wiedervergeltung, als sie dem Begriffe nach Verletzung der Verletzung ist.»

Es drängt sich an dieser Stelle allerdings die Frage auf, wie man ein Übel, die Straftat oder hier die Sünde, durch Hinzufügung eines weiteren Übels, der Strafe, hier das «Reissen des schrecklichen Endes», ausgleichen oder aufheben kann. Vermehrt oder verdoppelt man damit nicht in Wirklichkeit nur das Übel und macht damit umgekehrt alles schlimmer?

Die Frage bringt einen Satz des römischen Philosophen Seneca in Erinnerung, der zentral in den Überlegungen über den Strafzweck steht:

«Nam, ut Plato ait: nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur.» – (Denn, wie Platon sagt: Kein kluger Mensch straft, weil gesündigt worden ist, sondern damit nicht gesündigt werde.)

Die Stelle bei Platon, auf die sich Seneca bezieht, lautet: «Doch treffe ihn diese Züchtigung nicht des zugefügten Übels wegen – lässt sich doch das Geschehene nicht ungeschehen machen –, sondern damit für die Folgezeit er selbst und diejenigen, welche ihn bestraft sehen, entweder die Ungerechtigkeit überhaupt verabscheuen, oder damit das solches Unheil in vielen Stücken mindere.»

Damit hat Platon schon die beiden unterschiedlichen Mechanismen, die dabei zum Zuge kommen, erkannt und unterschieden. Die Strafe soll von weiteren Straftaten abhalten: Prävention. Soll der spezielle Straftäter selbst davon abgehalten werden, dann nennt man es Spezialprävention. Er soll wieder in die Gesellschaft der Rechtstreuen integriert, mit anderen Worten, resozialisiert werden. Platon nennt aber neben dem Täter auch «diejenigen, welche ihn bestraft sehen» als Adressaten der Strafe. Auch sie sollen das ungerechte verabscheuen lernen, und damit soll das Unheil verhindert werden. Da sich hier die Prävention an alle richtet, nennt man sie Generalprävention.

Was will nun der Richter der Kantate beim Menschen, der in der Kantate angesprochen wird, erreichen? Soll absolute Gerechtigkeit erreicht werden? Soll das Unrecht wieder gutgemacht werden durch drakonische vergeltende Strafen, die vom im Eifer rächenden Richter angedroht werden? Nur, warum dann die Güte und Gnade? Sie deutet auf etwas anderes hin. Der Mensch soll zum Besseren angeleitet werden. Deshalb wird er in der Kantate auch angesprochen und ermahnt. Das deutet darauf hin, dass es zumindest auch um Prävention geht. Ein Problem stellt sich hier allerdings: Für eine Resozialisierung dürfte es beim Jüngsten Gericht ein bisschen spät sein. Es kann also entweder nur um eine allgemein vorbeugende Wirkung gehen, um Generalprävention. Oder wir hören – und damit komme ich wieder auf den Anfang zurück – die Warnung der Kantate, damit wir rechtzeitig umkehren, bevor es zu spät ist. Die Warnung vor der Strafe, die Prophezeiung, was eintreten wird, soll schon vor der Verhängung der Strafe im Jüngsten Gericht wirken. Oder – als dritte Möglichkeit – der Richter muss vor dem Jüngsten Gericht tätig werden. Wir kennen nämlich auch noch einen anderen Richter als den des Jüngsten Gerichts: den inneren Richter.

Aufgebracht hat dieses Bild der Apostel Paulus, als er im Brief an die Römer von den Gedanken schrieb, die sich gegenseitig anklagen und verteidigen, vor einer Instanz, also vor einem Richter: dem Gewissen (Römer 2, 14.15):

«Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen.»

Das hat Immanuel Kant für seine Definition des Gewissens aufgegriffen:

«Das Bewußtsein eines inneren Gerichtshofes im Menschen (vor welchem sich seine Gedanken einander verklagen oder entschuldigen) ist das Gewissen.

Jeder Mensch hat Gewissen und findet sich durch einen inneren Richter beobachtet, bedroht und überhaupt im Respect (mit Furcht verbundener Achtung) gehalten, und diese über die Gesetze in ihm wachende Gewalt ist nicht etwas, was er sich selbst (willkürlich) macht, sondern es ist seinem Wesen einverleibt. Es folgt ihm wie sein Schatten, wenn er zu entfliehen gedenkt. Er kann sich zwar durch Lüste und Zerstreuungen betäuben oder in Schlaf bringen, aber nicht vermeiden dann und wann zu sich selbst zu kommen oder zu erwachen, wo er alsbald die furchtbare Stimme desselben vernimmt. Er kann es in seiner äußersten Verworfenheit allenfalls dahin bringen, sich daran gar nicht mehr zu kehren, aber sie zu hören, kann er doch nicht vermeiden.»

Wie aber kommt dieser innere Richter dorthin, nach innen? Dazu noch einmal Kant:

«Eben so ist das Gewissen nicht etwas Erwerbliches, und es giebt keine Pflicht sich eines anzuschaffen; sondern jeder Mensch, als sittliches Wesen, hat ein solches ursprünglich in sich.»

Daraus folgt für den Umgang mit dem Gewissen:

«Die Pflicht ist hier nur sein Gewissen zu cultiviren, die Aufmerksamkeit auf die Stimme des inneren Richters zu schärfen und alle Mittel anzuwenden (mithin nur indirecte Pflicht), um ihm Gehör zu verschaffen.»

Der innere Richter ist also in jedem von uns angelegt und wir müssen ihm nur Gehör verschaffen. Das könnte die Aufgabe der Kantate sein, der Sinn der Warnung: Sie soll den Sünder dazu bringen, auf den inneren Richter zu hören.

Es gibt aber auch eine andere Theorie, wie dieser innere Richter in uns gekommen ist: diejenige Sigmund Freuds. Freud verneinte – anders als Kant – das Bestehen eines ursprünglichen, von der Natur mitgegebenen Unterscheidungsvermögens für Gut und Böse und entwickelte eine eigene Theorie. Ihm zufolge kommt dieses Unterscheidungsvermögen durch fremden Einfluss zustande. Zunächst erfährt der Mensch diese Unterscheidung von aussen, von den Eltern und folgt ihr aus Angst, die Liebe der Eltern zu verlieren, wenn er sich falsch verhält:

«Darin zeigt sich also fremder Einfluß; dieser bestimmt, was Gut und Böse heißen soll. Da eigene Empfindung den Menschen nicht auf denselben Weg geführt hätte, muß er ein Motiv haben, sich diesem fremden Einfluß zu unterwerfen. Es ist in seiner Hilflosigkeit und Abhängigkeit von anderen leicht zu entdecken, kann am besten als Angst vor dem Liebesverlust bezeichnet werden. Verliert er die Liebe des anderen, von dem er abhängig ist, so büßt er auch den Schutz vor mancherlei Gefahren ein, setzt sich vor allem der Gefahr aus, daß dieser Übermächtige ihm in der Form der Bestrafung seine Überlegenheit erweist. Das Böse ist also anfänglich dasjenige, wofür man mit Liebesverlust bedroht wird; aus Angst vor diesem Verlust muß man es vermeiden.»

Wer vor diesem Hintergrund den Kantatentext noch einmal auf sich wirken lässt, gerät ins Staunen. Denn Liebe und Liebesentzug, das ist ja genau der Gegensatz zwischen dem liebenden Gott in den Rezitativen und dem strafenden Richter in den Arien. Das Auslöschen des «Leuchters des Wortes» in der zweiten Arie kann man sehr gut als angedrohte Abwendung Gottes, als Liebesentzug lesen.

und auch der Schutz vor Gefahren wird ausdrücklich genannt:

«(…),

es schützt uns doch der Held in Israel,

es hemmt sein Arm der Feinde Lauf

und hilft uns auf,

(…)»

Doch bleibt es nach Freud nicht bei dieser Situation. Er fährt fort:

«Man heißt diesen Zustand ‹schlechtes Gewissen›, aber eigentlich verdient er diesen Namen nicht, denn auf dieser Stufe ist das Schuldbewusstsein offenbar nur Angst vor dem Liebesverlust, (…) ‹soziale Angst›.(…) Eine große Änderung tritt erst ein, wenn die Autorität durch die Aufrichtung eines Über-Ichs verinnerlicht wird. Damit werden die Gewissensphänomene auf eine neue Stufe gehoben, im Grunde sollte man erst jetzt von Gewissen und Schuldgefühl sprechen.»

Freud zufolge ist also das Gewissen, der innere Richter, nichts anderes als die verinnerlichte Autorität der Eltern. Übertragen auf die Kantate, wäre es die des himmlischen Vaters. Freud hat diese Parallelen zwischen den Eltern und Gott übrigens sehr wohl gesehen. Er verweist sogar ausdrücklich darauf, dass die Religion neben einer Erklärung für die Rätsel der Welt eine Vorsehung für das Leben bietet:

«Diese Vorsehung kann der gemeine Mann sich nicht anders als in der Person eines großartig erhöhten Vaters vorstellen. Nur ein solcher kann die Bedürfnisse des Menschenkindes kennen, durch seine Bitten erweicht, durch die Zeichen seiner Reue beschwichtigt werden.»

Wenn wir uns mit diesen Informationen nun wieder dem Kantatentext zuwenden, fällt etwas sehr Erstaunliches auf: Zwischen der zweiten Arie und dem zweiten Rezitativ wechselt die Person. Bis zum Ende der zweiten Arie werden die Zuhörer in der zweiten Person angesprochen. Von «Es reisset Euch ein schrecklich Ende» bis «ihr machet aus Tempeln ein mörderisch Haus». Dann plötzlich geht es aber in der ersten Person weiter: «Doch Gottes Auge sieht auf uns als Auserwählte» und das wird durchgehalten bis zum Schluss des Chorals: «auf dass wir ewig bei dir sein!»

Zwangsläufig kommt einem die Verinnerlichung der Warnungen aus dem ersten Teil der Kantate in den Sinn. Die äussere Autorität des göttlichen Vaters, vor dessen Liebesentzug sich der Sünder fürchtet, wird zur inneren Autorität des inneren Richters, des Gewissens, das dann auch laufend, schon vor dem Jüngsten Gericht, tätig werden kann. So erscheint der Kantatentext mit beiden Modellen vereinbar, zum einen mit der Idee, dass die Zuhörer gewarnt werden, dem inneren Richter im Sinne Kants, der von Anfang an da ist, mehr Gehör zu verschaffen. Die Kantate ist dann gewissermassen eine von aussen kommende – ebenso schöne wie eindringliche – Stimme, welche die Stimme des inneren Richters unterstützt. Zum anderen ist der Kantatentext aber auch vereinbar mit der Idee, dass die Eindringlichkeit der Warnung, verbunden mit der Angst vor dem Liebesentzug im Sinne Freuds, dazu führt, dass die Zuhörer die Vorgaben des höchsten Vaters verinnerlichen, zum Über-Ich werden lassen und somit als Stimme ihres eigenen Gewissens empfinden.

Literatur

• Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Reclam Verlag, Stuttgart 2010

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, hg. von Helmut Reichelt, Frankfurt a. M. 1972

• Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Kant’s Werke Band VI, Berlin 1914

• Platon, Nomoi, 934a, übersetzt von Hieronymus Müller, Sämtliche Werke, Band 4, Rowohlt Verlag, Reinbek 1994