Wer nur den lieben Gott läßt walten

BWV 093 // zum 5. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Oboe I+II, Streicher und Continuo

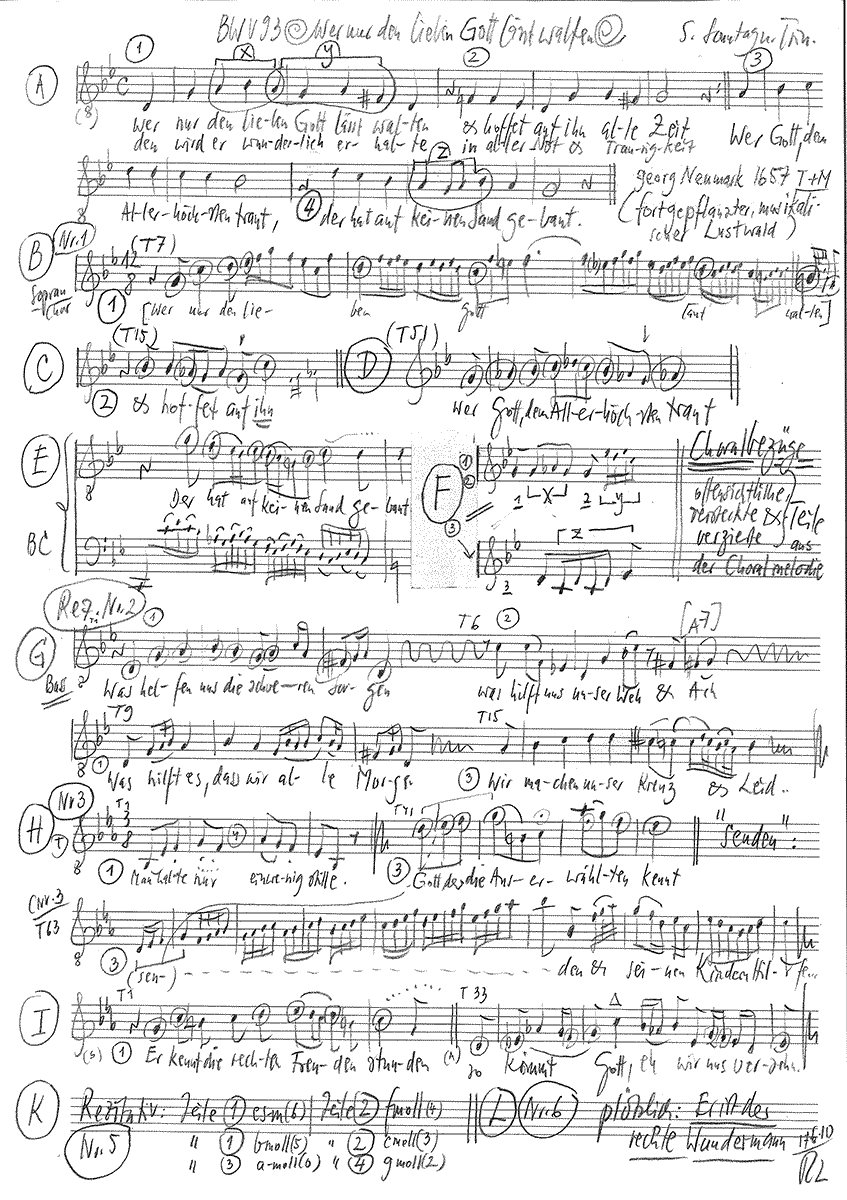

Die zum 5. Sonntag nach Trinitatis 1724 entstandene Kantate «Wer nur den lieben Gott lässt walten» erweist sich nur auf den ersten Blick als typische Vertreterin der in Bachs Choraljahrgang verwirklichten sprachlich-musikalischen Aneignung eines tradierten Kirchenliedes. Stattdessen ist der Choral in der gesamten Kantate auch wörtlich präsent, wobei Bach immer wieder neue Zugangsweisen findet. Der Verzicht auf Da-capo-Arien verleiht dem Werk trotz seiner frei gedichteten Texteinschübe Züge einer Choralpartita, die durch die konzisen Satzanlagen eine besondere Dichte und Überzeugungskraft gewinnt.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Chor

Sopran

Susanne Frei, Guro Hjemli, Noëmi Sohn

Alt/Altus

Antonia Frey, Jan Börner, Lea Scherer, Olivia Heiniger, Katharina Jud

Tenor

Marcel Fässler, Manuel Gerber, Raphael Höhn

Bass

Fabrice Hayoz, Oliver Rudin, Philippe Rayot

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Plamena Nikitassova

Viola

Susanna Hefti

Violoncello

Maya Amrein

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe

Kerstin Kramp, Luise Baumgartl

Fagott

Susann Landert

Orgel

Norbert Zeilberger

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Michael Von Brueck

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

18.06.2010

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 4, 7

Georg Neumark, 1657

Textdichter Nr. 2, 3, 5, 6

unbekannter Bearbeiter

Erste Aufführung

5. Sonntag nach Trinitatis,

9. Juli 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Im Eingangschor kontrastiert das herbe c-Moll auffällig mit dem sanft schwingenden 12/8-Takt-Siciliano, was sich als Ausdruck sicherer Geborgenheit in «allem Kreuz und Traurigkeit» deuten lässt. Ebenso bemerkenswert sind die aufwendigen und von Zeile zu Zeile abgewandelten Vorimitationen, die dem blockhaften Einsatz des Gesamtchores mit Sopranmelodie vorgeschaltet sind. Offenbar hat Bach für dieses verbreitete Trostlied eine besonders kunsthafte Einkleidung gesucht.

Das Bassrezitativ lässt die kontrastierenden Ebenen von Liedzitat und freier Deklamation und damit das predigthafte Verfahren einer deutenden Auslegung von Texten konsequent hörbar werden. Die Arie «Man halte nur ein wenig stille, wenn sich die Kreuzesstunde naht» zeichnet sich dann trotz ihres gewichtigen Textes durch eine gewisse Leichtfüssigkeit aus. Der elegante Menuettduktus verleiht dem Satz ansteckende Kraft, die von der Vorstellung eines kindlichen Vertrauens inspiriert scheint. Selbst die beständig in den Streichersatz eingeschalteten Pausen wirken weniger wie bewegungsmässige Abbrüche, sondern scheinen über das einkomponierte «Psst!» hinaus energiespendenden Wendungen in einem geschmeidig verfolgten Lebenslauf zu entsprechen.

Das folgende Duett verkehrt die tradierten Ebenen der Choralbehandlung kreativ ins Gegenteil, tragen doch Sopran und Alt den Choraltext zwar unverändert vor, ohne sich jedoch in ihrem kurzgliedrigen Zwiegesang auf die Choralmelodie zu beziehen. Diese wird hingegen als «Choral ohne Worte» von der Unisonostimme der Streicher zeilenweise vorgetragen – dass dieses reizvolle Arrangement später einen Ehrenplatz in den sechs «Schübler-Chorälen» für Orgel fand, überrascht angesichts der meisterlichen Anlage kaum.

Darauf folgt erneut ein Choralrezitativ voll emotionaler Dramatik, in dem Bach das Modell der wechselseitigen Kommentierung von Liedvortrag und Ausdeutung sowie von Choraltext und Sonntagsevangelium zu einem echten Höhepunkt führt. Ob nun «ein schwüles Wetter kracht» oder die innere «Drangsalshitze» und Gottverlassenheit alles Mühen regungslos verebben lässt – aus dem Zusammenspiel von flexibler Continuoführung, überraschenden Tempowechseln, harmonischer Schärfung und sensibler vokaler Schwerpunktsetzung entsteht eine lebendige Predigt, die manchem Prädikanten der Bach-Zeit die Messlatte sehr hoch gelegt haben dürfte…

Auf dieses seelische Drama folgt eine gelöste Arie für Sopran, Continuo und Oboe, in deren energischen Triosatz wiederum Choralzitate eingearbeitet sind. Trotz der geschwinden Bewegung kann die Musik ihre dunkle Grundierung nicht ablegen, hängt der unvorhersehbare und unabwendbare Ratschluss Gottes wie ein resignativer Schatten über dem textlich an den Lobgesang Marias erinnernden Vertrauensgesang.

Der wieder in c-Moll stehende Schlusschoral führt mit seinem herb-entschlossenen Satz die ChoralvArietionen dieser Kantate zu einem vorhersehbaren und dennoch kraftvollen Ende. Die mit einer verzierten Tenorstimme eingeleitete Schlusswendung ins helle Dur gelangt dabei zu besonderer Wirkung.

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Choralkantate über das schon zu Bachs Zeit sehr beliebte Lied «Wer nur den lieben Gott lässt walten». Georg Neumark dichtete es nach Worten aus dem 11. Kapitel des Buches Jesus Sirach und komponierte auch die Melodie dazu. Der unbekannte Bearbeiter hat drei Strophen von Neumarks Lied wörtlich übernommen und die vier übrigen Strophen zu Rezitativen und Arien umgearbeitet.

1. Chor

Wer nur den lieben Gott läßt walten

und hoffet auf ihn allezeit,

den wird er wunderlich erhalten

in allem Kreuz und Traurigkeit.

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,

der hat auf keinen Sand gebaut.

1. Chor

Der Text für den Eingangschor ist die unveränderte erste Strophe des Chorals. Die letzte Zeile erinnert an das Gleichnis Jesu vom Haus auf dem Felsen, Matthäus 7,24–27. Bach, in seinem unerschöpflichen Einfallsreichtum, findet auch hier wieder eine ganz eigene Form der Choralverarbeitung. Paarweise greifen zuerst die Oberstimmen, später die Unterstimmen den Beginn einer Choralzeile auf, geben ihm eine konzertant ausgezierte Form, und darauf erst folgt der vierstimmige Vortrag. Das Orchester mit einer eigenen Thematik und überstrahlt von zwei Oboen bildet dazu noch eine eigene Ausdrucksebene.

2. Rezitativ (Bass)

Was helfen uns die schweren Sorgen?

Sie drücken nur das Herz

mit Zentner Pein, mit tausend Angst

und Schmerz.

Was hilft uns unser Weh und Ach?

Es bringt nur bittres Ungemach.

Was hilft es, daß wir alle Morgen

mit Seufzen von dem Schlaf aufstehn

und mit beträntem Angesicht des Nachts zu Bette gehn?

Wir machen unser Kreuz und Leid

durch bange Traurigkeit nur größer.

Drum tut ein Christ viel besser,

er trägt sein Kreuz mit christlicher Gelassenheit.

2. Rezitativ

Das Rezitativ ist mittels Tropierung der zweiten Strophe entstanden, indem zwischen die Zeilen des Chorals Bibelzitate und freie Dichtungen so eingefügt wurden, dass der Gedankengang ununterbrochen weitergeführt wird. Die Zeilen eins, vier, sechs und neun sind dem Choral entnommen.

3. Arie (Tenor)

Man halte nur ein wenig stille,

wenn sich die Kreuzesstunde naht,

denn unsres Gottes Gnadenwille

verläßt uns nie mit Rat und Tat.

Gott, der die Auserwählten kennt,

Gott, der sich uns ein Vater nennt,

wird endlich allen Kummer wenden

und seinen Kindern Hilfe senden.

3. Arie

Die Zeilen eins und drei stammen aus der dritten Strophe des Chorals. War im vorausgegangenen Rezitativ vor allem die Klage das Thema, so ist hier vom Trost die Rede; denn «der Herr kennt die Seinen» (2. Timotheus 2,19). Die Choralmelodie verwandelt Bach nach Dur und in ein tänzerisches Menuett, mit väterlicher Güte wendet sich Gott seinen Kindern zu.

4. Arie (Duett Sopran, Alt)

Er kennt die rechten Freudenstunden,

er weiß wohl, wenn es nützlich sei.

Wenn er uns nur hat treu erfunden

und merket keine Heuchelei:

so kömmt Gott, eh wir uns versehn,

und lässet uns viel Gut’s geschehn.

4. Arie

Die wörtlich übernommene vierte Strophe des Chorals wird in dieser Arie im Duett gesungen. «Nun verlangt man im übrigen von den Haushaltern nur, dass einer treu erfunden werde» (1. Korinther 4, 2). Diesmal zitieren Violinen und Bratschen die Choralmelodie und geben so den beiden Singstimmen die Freiheit zu einer eigenen, wiederum kunstvoll ausgezierten und kanonisch verschlungenen Klanglinie.

5. Rezitativ (Tenor)

Denk nicht in deiner Drangsalshitze,

wenn Blitz und Donner kracht

und dir ein schwüles Wetter bange macht,

dass du von Gott verlassen seist.

Gott bleibt auch in der größten Not,

ja gar bis in den Tod

mit seiner Gnade bei den Seinen.

Du darfst nicht meinen,

daß dieser Gott im Schoße sitze,

der täglich, wie der reiche Mann,

in Lust und Freuden leben kann.

Der sich mit stetem Glücke speist,

bei lauter guten Tagen,

muß oft zuletzt,

nachdem er sich an eitler Lust ergötzt:

«Der Tod in Töpfen!» sagen.

Die Folgezeit verändert viel!

Hat Petrus gleich die ganze Nacht

mit leerer Arbeit zugebracht

und nichts gefangen:

auf Jesu Wort kann er noch einen Zug erlangen.

Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein

auf deines Jesus Güte

mit gläubigem Gemüte.

Nach Regen gibt er Sonnenschein

und setzet jeglichem sein Ziel.

5. Rezitativ

«Blitz und Donner» gleich zu Beginn – ein herrlicher Anlass für Klangmalerei! Dieses Rezitativ ist in gleicher Weise wie Nr. 2 entstanden. Die erste, vierte, neunte, zwölfte, siebzehnte und letzte Zeile bilden die fünfte Strophe des Chorals. Die Äusserungen über «den reichen Mann» stammen aus Sirach 11 und erinnern auch an das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus aus Lukas 16. Das Bild vom «Tod im Topf» stammt aus 2. Könige 4, 38–41: Der Prophet Elisa hatte ein unbekanntes, anscheinend ungeniessbares Gemüse kochen lassen, was die Leute zum Ausruf veranlasste, es sei der Tod im Topf. Elisa habe dann das Gericht durch Zugabe von Mehl geniessbar gemacht. Von Petrus, der die ganze Nacht als Fischer gearbeitet und nichts gefangen hat, handelt die Evangelienlesung des Sonntags aus Lukas 5. Es war sinnlos, jetzt nochmals hinaus zu fahren, doch auf das Geheiss Jesu hin warf Petrus die Netze nochmals aus und tat einen grossen Fang. Als Folgerung daraus lädt der Dichter dazu ein, in aller Not der Güte Jesu zu trauen.

6. Arie (Sopran)

Ich will auf den Herren schaun

und stets meinem Gott vertraun.

Er ist der rechte Wundersmann,

der die Reichen arm und bloß

und die Armen reich und groß

nach seinem Willen machen kann.

6. Arie

Die Arie ist aus der sechsten Strophe des Chorals gebildet; die dritte Zeile ist wörtlich daraus entnommen. «Dem Herrn ist es ein Leichtes, einen Armen plötzlich reich zu machen» heisst es Sirach 11, 22. Nur an zwei Stellen kehrt die Solostimme zur Choralmelodie zurück: «Er ist der rechte Wundersmann» und «nach seinem Willen machen kann». Im übrigen schwingt sie aus in freier Erfindung und im Zwiegesang mit der konzertanten Oboe.

7. Choral

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,

verricht das Deine nur getreu

und trau des Himmels reichem Segen,

so wird er bei dir werden neu;

denn welcher seine Zuversicht

auf Gott setzt, den verläßt er nicht.

7. Choral

Die wörtlich übernommene letzte Strophe des Chorals fasst Wesentliches des christlichen Glaubens und Lebens zusammen. Das Motto «ora et labora» wird mit der Aufforderung zum Singen bereichert: «Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu.»

Michael von Brück

«Wurzeln von Hoffnung und Gelassenheit»

Dreissig Jahre Krieg. Dreissig Jahre! Wer nur den lieben Gott lässt walten? Halb Mitteleuropa zerstört, Brandschatzung, Verwüstung, Vergewaltigung, die Hälfte der Bevölkerung ausgerottet. Wer nur den lieben Gott lässt walten? Diese Frage stellt der Dichter, Georg Neumark, um 1657 in diesem Lied nicht. Paul Gerhardt (1607–1676) ist ein anderer, der zu dieser Zeit dichtet. Auch er schafft Lieder von der Schönheit, der Freude, dem Gottvertrauen – vom Grauen in den Zeitläuften kaum eine Spur. Johann Scheffler, der «Schlesische Engel» (Angelus Silesius) – auf den wir noch zu sprechen kommen werden – ist zeitgleich (1624–1677).

Was hat diese Menschen in jenem Zeitalter bewegt, die so Entsetzliches durchmachten und doch von der Güte Gottes singen konnten? Das vermochten spätere Jahrhunderte nicht mehr. Es gibt eine Parodie auf die Kantate BWV 93 vom Ende des 19. Jahrhunderts, die in das Arbeiterliederbuch von 1894 eingegangen ist. Der Text stammt von einem Max Kegel. Ich möchte nur zwei Strophen vortragen: «Wer nur den lieben Gott lässt walten / und zahlet Steuern alle Zeit, / der wird sich wunderbar erhalten / die Gunst der hohen Obrigkeit. / Man weist ihn nicht als Demokrat / in heiliger Scheu hinaus zur Stadt. / Drum, gehe stets auf Gottes Wegen / und tue alles nur getreu, / was man dir nur will auferlegen, / wenn du auch hungern musst dabei. / Dann weist dich des Gesetzes Wort / nicht aus dem Polizeistaat fort.»

Das ist die Stimmung Ende des 19. Jahrhunderts. Und das 20. Jahrhundert wird dann – in nur zwölf Jahren der Gewaltherrschaft in Deutschland und einiger Jahre mehr in Russland – die Zahl der Opfer um ein Vielfaches an dem übertreffen, was wir uns angesichts des Dreissigjährigen Krieges vorstellen müssen. Und heute? Die Technik ist so weit fortgeschritten, dass wir wohl in nur wenigen Minuten die Zahl der Opfer nochmals grandios steigern könnten. Wer nur den lieben Gott lässt walten? Der Dichter dieses Liedes, Georg Neumark, war Jurist und wurde durch halb Europa gedrängt – er ist mit Königsberg und Thüringen, auch mit Kiel verbunden. Er wird umhergeschickt in einem geschundenen Kontinent.

Bach, der diesen Text später vertont, schreibt in einem anderen Umfeld. Selber ist er nicht ganz glücklich mit seiner jeweiligen Obrigkeit, aber es geht ihm leidlich. Kurz zuvor war die Uraufführung der gewaltigen Johannespassion in Leipzig gewesen und es gibt, wie ich noch zeigen werde, eine spirituelle Nähe zu deren Schlusschoral. Immanuel Kant wird geboren, kurz bevor diese Kantate uraufgeführt worden ist. Peter der Grosse ernennt Katharina zur Mitregentin, und die Universität von Petersburg wird gegründet. Ein anderes Umfeld, zweifellos.

Das Zeitalter, in dem Bach lebt, ist ein Zeitalter der Hoffnung. Das Barock transportiert die Verheissungen des Himmels in diese Welt. Die Kirchen werden entsprechend ausgemalt. Aber auch diese Hoffnung ist nicht billig. Das wissen dann diejenigen, die den Siebenjährigen Krieg mitgemacht haben und alles, was folgen sollte. Hoffnung ist nicht billig. Sie erfordert innere Stärke und hat eine Wurzel in entsprechender Erfahrung. Und genau darum geht es in der Kantate «Wer nur den lieben Gott lässt walten». Hoffnung ist, wenn wir es etwas abstrakt formulieren, die Differenz von dem, was wir erfahrungsmässig wahrnehmen und dem, was unsere Phantasie gestalten kann als eine bessere Welt. Hoffnung ist nicht eine Vertröstung auf einen Nimmerleinstag, sondern die Kraft zum Handeln aus innerer Bewegung.

Religion hat zwei Wurzeln. Die eine Wurzel reicht tief in die Erfahrung des Leidens, Religion ist dann ein Mittel der Kompensation, der Bewältigung des Leidens. Religion hält die Hoffnung wach, dass es doch jenseits dieses Leidens etwas anderes geben möge, was letztlich Sinn auch für das Leidvolle stiftet. Aber diese Frage ist nur zu beantworten, wenn man die zweite Wurzel der Religion erkennt, und das ist die Ekstase. Die Ekstase des Erlebens von Schönheit, von Liebe in der Welt. Und es kommt auf das geöffnete Auge und Ohr und die anderen Sinne an, um diese Ekstasen erleben zu können. Menschen wie Franz von Assisi oder Paul Gerhardt singen ekstatisch angesichts eines Sonnenaufgangs. Mozart komponiert die Freude in allen Lebenslagen, gerade auch dann, wenn es ihm nicht gut geht. Bach sitzt in seiner engen thüringisch-sächsischen Welt und hört die himmlische Musik, die ihn aus dieser Enge hinauskatapultiert. Er schreibt fast pausenlos, auch um Geld zu verdienen, gewiss. Aber was er niederschreibt, ist «ek-statisch», es steht über alles Begrenzte hinaus. Hoffnung also ist nicht eine billige Vertröstung, sondern wurzelt in der Erfahrung des Ekstatischen. Es gibt von dem tschechischen Dichter, Schriftsteller und späteren Präsidenten der Republik, Vaclav Havel, ein kluges Wort. Er sagt: «Hoffnung ist eben nicht Optimismus, es ist nicht der Glaube, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas einen Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.» Also nicht das blinde, ahnungslose Sichvertrösten «Es wird schon gut gehen», sondern die Gewissheit, dass es einen Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Ich hatte vor einigen Tagen die Gelegenheit, mich noch einmal mit den – ich möchte sagen – Helden des 20. Juli 1944 zu beschäftigen: mit Stauffenberg, Goerdeler und anderen. Da zeigt es sich: Hoffnung ist das Handeln mit der Gewissheit, dass es einen Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.

Es ist in dieser Kantate von der «christlichen Gelassenheit» die Rede. Was ist denn das? Wir haben ja schon genug Schwierigkeiten zu buchstabieren, was denn Gelassenheit sei – und dann noch: christliche Gelassenheit? Genau das ist das Thema dieser Kantate: Was ist Gelassenheit, wo kommt sie her? Wie kann angesichts dieses Leidens, das Bach warnend auskomponiert und gegenüber dem Liedtext noch steigert, wie kann hier Gelassenheit einziehen? Bachs Librettist, dessen Namen wir nicht kennen, überzieht das alles noch in barocker Manier, süssliche Worte fügt er in den massiven Choraltext ein. Bach aber spürt ganz genau, dass er das Leidvolle, das Kreuz, das der Mensch trägt, auskomponieren muss, um dann erst die Wurzel der christlichen Gelassenheit im Rhythmus, im Ton und in der Melodie des Textes zu verdeutlichen. In der fünften Strophe heisst es: «Die Folgezeit verändert viel! (…) und setzet jeglichem ein Ziel.» Was ist das Ziel, worin besteht der Sinn des Leidens? Sinn, dieses deutsche Wort, ist ja ursprünglich ein Wort der Richtung, eine Ortsveränderung. Wir kennen das noch im Wort «Uhrzeigersinn».

Bewegung ist Veränderung in der Zeit. So gibt Sinn auch eine Richtung in der Zeit an: Von der jetzigen Erfahrung in eine, durch die Phantasie ausgedachte, bessere Welt. Hoffnung besteht darin, dieses Phantastische nicht nur als bessere Möglichkeit zu begreifen, sondern als Leitfaden des Handelns.

Wer hofft, nutzt seine Phantasie, um sie im Leben umzusetzen. Das ist jeweils eine persönliche Erfahrung, und mir scheint, dass Bach diese Erkenntnis nicht nur in dieser Kantate, sondern in vielen anderen seiner geistlichen Chorwerke musikalisch dergestalt umsetzt, dass er zunächst die Solostimmen oder hier die figurativen Stimmen des Chores singen lässt, um danach erst Choralartig die Gemeinde antworten zu lassen. Das heisst, dass zuerst die individuelle Erfahrung notwendig ist, damit dann das Bekenntnis und das Handeln der Gemeinschaft möglich werden. Dies entspricht dem Empfinden des Barock, dass nämlich die Erfahrung aus dem Herzen, aus einem transformierten Bewusstsein kommen muss. Es ist die individuelle Glaubenserfahrung, die dann gemeinsam geteilt wird. Der erste Satz der Kantate bringt es zum Ausdruck im Gestus fröhlichen Vertrauens. Spielend und doch klagend. In den Soli zunächst figurativ, dann unerschütterlich und gewissheitssatt, bekenntniskräftig gar im cantus firmus: die Hoffnung allezeit. Überschrift nicht nur für das kommende musikalische Geschehen, sondern für das Leben. Spielend und klagend, der Gestus der Freude und der Gestus der Trauer zugleich. Ich komme am Schluss meiner Bemerkungen darauf zurück. Hier schon wird deutlich: Es ist die christliche Gelassenheit, die sich über Schmerz und Traurigkeit erhebt. Die christliche Gelassenheit ist nicht ein Wegschauen, keine Abkehr von der Welt – das verbietet die Erfahrung des Kreuzes, wie immer wir dies dann im Einzelnen deuten. Es ist kein Wegschauen von dem, was im Dreissigjährigen Krieg geschieht und in allen späteren Zeiten schrecklich folgen sollte, was auch heute unsere leidvolle Gegenwart prägt. Es ist vielmehr ein Hinschauen, aber aus der Erfahrung des Trotzdem oder des Dennoch. So wie Bach das in seiner Choralmotette «Jesu meine Freude» wunderbar vertont hat: «Trotz, trotz dem alten Drachen» und in diesem «trotz» drückt sich auch der Trotz aus. Der Trotz gegen die Gewalt und vor allem gegen die Dummheit in der Welt. Denn Gewalt hat eine ihrer stärksten Wurzeln in der Dummheit. Das kann ich hier nicht begründen und ausführen.

Bach empfindet in dieser Musik das, was wir vielleicht die «heitere Kraft des Schweigens» nennen können. «Man halte nur ein wenig stille». Die Melodie ist am Anfang gebaut aus den Intervallen der Choralmelodie «Wer nur den lieben Gott lässt walten», aber es spielt sich dann gelöst dahin. Die heitere Kraft des Schweigens ist ein lächelndes Schweigen. Das ist etwas anderes als ein starres Schweigen. Und wie man vom starren Schweigen zum lächelnden Schweigen kommt, das ist der Inbegriff dessen, was wir heute Spiritualität nennen.

Hier am Deckengewölbe der Trogener Kirche haben wir einen gemalten Kommentar dazu: «Lasset die Kinder zu mir kommen», sagt dieses Bild direkt hier über uns. Und das ist eine Erfahrung nicht nur der christlichen Welt und der christlichen Gelassenheit, sondern wir kennen das Motiv auch aus den indischen und chinesischen Kulturen in ähnlicher Weise. Es ist die Fähigkeit des Kindes, bitterlich zu weinen, sich trösten zu lassen und von einer Minute zur nächsten wieder neu anzufangen und spielend die Welt neu zu entdecken, sich neu einzulassen. Mir scheint, das ist es, was in dieser wunderbaren Musik vertont ist.

Gelassenheit, «christliche Gelassenheit». Die Freude am Spiel wird ausgedrückt im Duett, in dem wunderbaren melodischen Tanz zwischen Oboe und Sopran, unterstützt vom sonoren Fagott. Es ist wie ein anmutiges Himmelsspiel. Für mich ist dieser sechste Teil der Höhepunkt der Kantate. Die Selbstoffenbarung von Vertrauen: «Ich will auf den Herren schaun und stets meinem Gott vertraun.»

In der Tat, das ist ein anmutiges Himmelsspiel. Das Wort, das wir in der deutschen Sprache und in der Theologie dafür haben ist «Gnade». Im ursprünglichen griechischen Text steht hier aber das Wort «charis». Doch «charis», was wir mit Gnade übersetzten, ist ein ästhetischer Begriff. Er kommt aus dem griechischen Theater und ist verknüpft mit den Charitinnen, den griechischen Göttinnen der Anmut, des Tanzes, der Musik. Erst später in der lateinischen Übersetzung als «gratia» ist es ein Rechtsbegriff geworden, leider. Im Griechischen, im Neuen Testament also, ist es ein Begriff der Anmut. Und wenn wir immer wieder in der Musik Bachs diese Anmut im Spiel hören, dann ist die Gnade auskomponiert als anmutige Schönheit, die uns innigst berührt. Meistens lässt Bach dabei die Holzbläser spielen, die wir im Duett mit Sopransoli hören, oder es sind Duette zwischen den Solostimmen. Immer ist die engelhafte Sopranstimme dabei (man denke auch an das bewegende Duett von Sopran und Bass «Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, tröstet uns und macht uns frei» aus dem Weihnachtsoratorium) und dann setzt Bach die heitere Anmut der Gnade zu Tanzrhythmen. So auch hier, in dieser Kantate. Das ist der Grund des Vertrauens. Und so kommt Bach am Schluss, in seinem Schlusschoral zum «Singen, Beten, Gehen und Vertrauen». Dann ist Gott präsent – und wir haben in der Einführung zum Konzert schon gehört, zu dem «Bete und arbeite» der Benediktiner, dem «ora et labora», gehört das «canta», das «Singe» hinzu. Das ist der Gestus dieses letzten Verses. Ich deutete schon an, dass sich hier eine spirituelle Verwandtschaft zum Schlusschoral der Johannespassion zeigt. Denn dort heisst es nach dem Drama des Leidens und der Passion Jesu ganz am Schluss, in der letzten Zeile: «Ich will dich preisen ewiglich». Das ist der Gesang des erlösten Menschen, der durch das Leiden hindurch gegangen ist und nun gelassen in der Anmut der Gnade tanzt.

Dreissig Jahre Krieg, Suche nach Vertrauen, Suche nach Hoffnung und vor allem nach der Gewissheit der Hoffnung. Das ist das Thema dieser Kantate. Angelus Silesius, der Zeitgenosse, schreibt darüber in vielen seiner wunderbaren Aphorismen. So heisst es im «cherubinischen Wandersmann»: «Gott wohnt in einem Licht, zu dem die Bahn gebricht. Wer es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht.» Oder ein anderer Vers, mit ähnlicher mystischer Bedeutung: «Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren.» Es kommt auf die innere Verwandlung an. Das ist nichts, was irgendwie kommt oder nicht kommt, sondern es ist Aufgabe. Es ist Aufgabe des Menschen, mit seinen Erfahrungen, mit seinem Bewusstsein so umzugehen, dass er zu dieser inneren Dimension der Ekstase und der Freude durchbricht, aus der heraus er dann handeln kann. christliche Gelassenheit, so sagten wir, ist nicht Wegschauen, sondern Hinschauen, aber mehr noch Durchschauen. Hindurch zu den tieferen Rhythmen, zu den tieferen harmonikalen Gesetzen, die hinter unserer oberflächlichen, zerrissenen Welt liegen. Und oberflächlich und zerrissen ist die Welt, weil wir nicht hinschauen. Es ist das kranke, zerrissene Herz, das mit Gewalt handelt. Aber ein Herz, das in sich gelassen sein kann, weil es sich anrühren lässt von der himmlischen Anmutung, das handelt in Freude und Liebe.

Eine letzte Bemerkung: Was wird denn von unserer Kultur bleiben, von unserer Religion oder unseren Religionen? In fünftausend Jahren, in zehntausend Jahren vielleicht? Wir schauen auf dreihundert Jahre Musikgeschichte zurück, wenn wir Bach erleben und musizieren. Wir schauen auf zweitausend Jahre Christentumsgeschichte zurück, wenn wir diese Erfahrung des Durchgangs, des Durchschauens durch das Kreuz zur christlichen Gelassenheit hin erleben. Wir schauen auf zweieinhalbtausend Jahre Geschichte des Buddhismus zurück, wenn wir lernen, uns in Gelassenheit systematisch einzuüben, wenn wir unsere Sinne und unser Bewusstsein schulen, damit es sich öffnen kann für das, wovon Bach singt und spielt. Zweitausend Jahre, dreitausend Jahre – das erscheint uns viel, es ist aber nur eine kurze Episode in der Geschichte der Menschheit, die Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende alt ist. Wenn wir zurückschauen in die Tiefe dieser Zeitdimension, wissen wir fast nichts. Wenn wir fünftausend Jahre, zehntausend Jahre nach vorn schauen, wissen wir auch nichts. Eines aber ist sicher: unsere Kulturen, unsere Religionen werden sich dann dramatisch verändert haben, vorausgesetzt, die Menschheit hat sich bis dahin nicht selbst ausgelöscht. Wir erleben den rapiden Wandel ja schon innerhalb der wenigen Jahrzehnte unserer eigenen Lebenszeit. Mir scheint – aber das ist mein ganz eigenes, persönliches, nicht verallgemeinerbares urteil –, eins bleibt von dieser christlichen Erfahrung, der christlichen Gelassenheit übrig: die Musik, in der die Kontrasterfahrung von Schmerz und Freude erklingt, wie nirgends sonst in menschlicher Ausdrucksform. Es ist das, was wir vorhin andeuteten, was in der Musik bei Bach, bei Mozart und bei vielen anderen, aber vielleicht bei diesen beiden ganz besonders, präsent ist: dass Freude und Trauer, das Erlöstsein und der Schmerz gleichzeitig zusammenklingen. In der Kantate kann man dies glasklar hören und erleben in den verschiedenen Figuren, im ersten aber auch im zweiten Satz. Freude und Trauer sind nicht zwei nacheinander folgende Gesten des menschlichen Herzens, sondern sie bedingen einander, sie umspielen einander. Und wenn man das begriffen hat, wenn man das erfahren hat, dann ist eine Gewissheit zum Vertrauen möglich.

Einer der grossen Dirigenten des 20. Jahrhunderts, Sergiu celibidache, sagte:

«Bach ist das, was übrig bleibt, wenn man das Leid überwunden hat.»