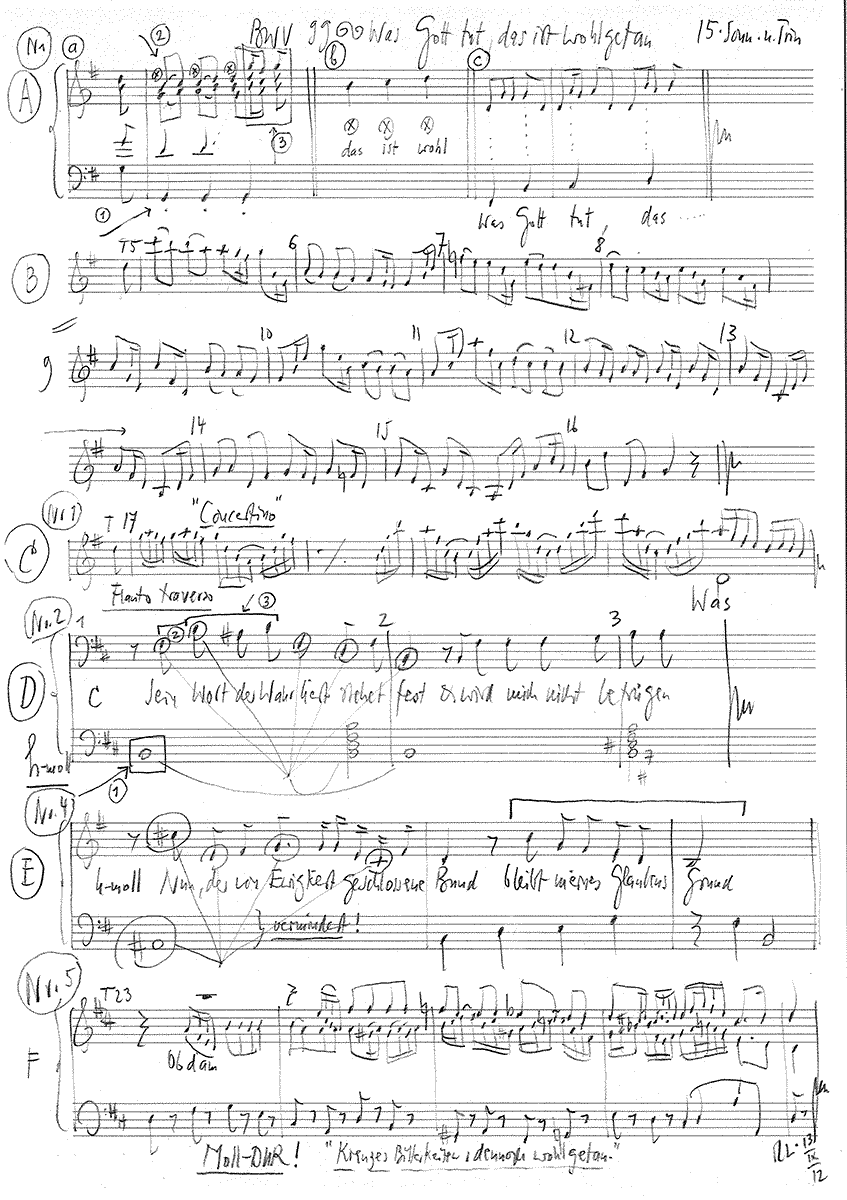

Was Gott tut, das ist wohlgetan

BWV 099 // zum 15. Sonntag nach Trinitatis

für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Corno, Traverso, Oboe d‘amore, Streicher und Basso continuo

Zum 17. September 1724 entstanden, ist BWV 99 diejenige unter Bachs drei mit demselben Kirchenlied beginnenden Kantaten, die zum Grossprojekt des Choraljahrgangs 1724/25 gehört. Inwieweit Bach durch das in den Quellen festgelegte Schweigen der Orgel in den Sätzen 2 bis 5 den Gegensatz zwischen dem alten Choral im vollen Ensembleklang und den frei gedichteten Arien und Rezitativen im modernen Idiom hervorheben wollte, muss offenbleiben, da diese autographen «Tacet»-Vermerke nicht sicher datierbar sind (1724 oder erst für eine spätere Aufführung).

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...

Werkeinführung

Reflexion

Solisten

Sopran

Julia Neumann

Alt/Altus

Claude Eichenberger

Tenor

Johannes Kaleschke

Bass

Fabrice Hayoz

Chor

Sopran

Mirjam Berli, Olivia Fündeling, Guro Hjemli, Noëmi Sohn, Noëmi Tran-Rediger

Alt/Altus

Jan Börner, Antonia Frey, Damaris Nussbaumer, Alexandra Rawohl, Lea Scherer

Tenor

Clemens Flämig, Manuel Gerber, Raphael Höhn

Bass

Fabrice Hayoz, Valentin Parli, William Wood

Orchester

Leitung & Cembalo

Rudolf Lutz

Violine

Renate Steinmann, Dorothee Mühleisen, Christine Baumann, Sabine Hochstrasser, Martin Korrodi, Fanny Tschanz

Viola

Susanna Hefti, Martina Bischof

Violoncello

Maya Amrein, Claire Pottinger

Violone

Iris Finkbeiner

Oboe d’amore

Kerstin Kramp

Fagott

Susann Landert

Flauto Traverso/Traversflöte

Claire Genewein

Corno

Olivier Picon

Orgel

Nicola Cumer

Musikal. Leitung & Dirigent

Rudolf Lutz

Werkeinführung

Mitwirkende

Karl Graf, Rudolf Lutz

Reflexion

Referent

Barbara Neymeyr

Aufnahme & Bearbeitung

Aufnahmedatum

14.09.2012

Aufnahmeort

Trogen

Tonmeister

Stefan Ritzenthaler

Regie

Meinrad Keel

Produktionsleitung

Johannes Widmer

Produktion

GALLUS MEDIA AG, Schweiz

Produzentin

J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz

Textdichter

Textdichter Nr. 1, 6

Samuel Rodigast (1649-1708)

Textdichter Nr. 2-5

unbekannter Bearbeiter

Erste Aufführung

15. Sonntag nach Trinitatis,

17. September 1724

Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk

Der Eingangschor lebt vom beschwingten Konzertieren, das zunächst die Streicher mit einer Folge federnder Zweierbindungen bestreiten. Mitten in die einem farbigen Concertino aus Traversflöte, Oboe d’amore und Violine übertragene variierte Wiederholung des Abschnittes erfolgt der Choreinsatz. Dabei exponiert der von einer Bläserstimme verdoppelte Sopran zeilenweise in breiten Werten die Melodie, bevor die vokalen Unterstimmen stützend einfallen. Mit diesem charmanten Wechselspiel mehrerer Klanggruppen wird der ausgedehnte Satz bestritten, der gelassenes Vertrauen in die göttliche Führung ausstrahlt.

Das Bassrezitativ kultiviert eine ausdrucksstarke Deklamation, die wie viele derartige Sätze in eine Ariosopassage übergeht, die das Schlüsselwort «wenden» hervorhebt. Eine solche Wendung in den verschatteten Affektbereich führt die Tenorarie Nr. 3 herbei, die als elegisches Trio mit virtuoser Flötenstimme über einem zurückhaltenden Bass angelegt ist. Ausgangspunkt der Bachschen Satzidee ist der im Text enthaltene Widerspruch zwischen Verunsicherung und Standhaftigkeit – «Erschüttre dich nur nicht, verzagte Seele!». Kaum eine andere Solofarbe wäre dabei geeigneter als der zart-flüchtige Ton der Traversflöte, um selbst grosse Spannungen und hart gegeneinandergesetzte chromatische Folgen in ein Linienspiel von beträchtlicher Eleganz einzubetten. Bachs Fähigkeit, seine Kunsthaftigkeit ähnlich der «verborgenen Süsse» des «Kreuzeskelchs» in einem effizienten Tonsatz regelrecht zu verbergen, findet in dieser Arie einen überzeugenden Beleg.

Malt die Altstimme in ihrem Rezitativ der Vertrauensaussage zum Trotz detailliert das «überstandne Leid» und die tagtägliche «Plage» aus, so führt das Duett Nummer 5 die kontrastierenden Affekte in eine direkte Konfrontation. In diesem meisterlichen Quintett bringt Bach neben Sopran und Alt mit Traversflöte und Liebesoboe nochmals das Bläserconcertino des Eingangschores ins Spiel. Er arbeitet dabei mit einem Motiv aus Tonwiederholungen, das zugleich leichtfüssig wie schneidend daherkommt und in einen schmerzlichen Seufzer mündet. Zentral für den zweiteiligen Satz ist eine virtuose Koloratur, in der sich die Begriffe des «Streitens» und «Ergötzens» antithetisch begegnen. Diese Klang gewordene Einsicht in die Unvermeidlichkeit des Leidens als Teil des göttlichen Waltens ist das zentrale Thema der Kantate. Die zwischenzeitliche Wendung nach D-Dur zu den Worten «ist es dennoch wohlgetan» erweist sich daher als blosser Etappensieg in einem anhaltenden menschlichen wie musikalischen Ringen. Umso kraftvoller wirkt der Schlusschoral, bei dem die Rückkehr zur G-Dur-Ausgangstonalität glücklich mit der Devisenstruktur des Liedes korrespondiert, das auch dieser letzten Strophe den ermutigenden Leitsatz voranstellt: «Was Gott tut, das ist wohlgetan.»

Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen

Aus dem Lied «Was Gott tut, das ist wohlgetan» von Samuel Rodigast schuf ein unbekannter Verfasser eine Choralkantate, indem er die erste und die letzte Liedstrophe unverändert übernahm und den Inhalt der Binnenstrophen mehr oder weniger frei in Rezitative und Arien umgestaltete. Zu dieser Arbeit gehörte es, auch noch Gedanken aus der Evangelienlesung des Sonntags aufzunehmen, einem Abschnitt aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 24–34, wo von falscher und echter Sorge die Rede ist.

1. Chor

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

es bleibt gerecht sein Wille;

wie er fängt meine Sachen an,

will ich ihm halten stille.

Er ist mein Gott,

der in der Not

mich wohl weiss zu erhalten;

drum lass ich ihn nur walten.

1. Chor

Die wörtlich übernommene erste Strophe des Liedes von Samuel Rodigast umschreibt mit Gedanken aus der Bibel das Thema der Kantate: Das Walten Gottes ist gerecht und bewährt sich auch in Zeiten der Not. Bach schreibt einen Satz, bei dem der Chor und die beschwingt konzertierenden Instrumente in einen wechselnden Dialog treten. Zugrunde liegt die vom Horn verstärkte Melodie des für diese Kantate bestimmten Chorals.

2. Rezitativ (Bass)

Sein Wort der Wahrheit stehet fest

und wird mich nicht betrügen,

weil es die Gläubigen nicht fallen

noch verderben lässt.

Ja, weil es mich den Weg zum Leben führet,

so fasst mein Herze sich

und lässet sich begnügen

an Gottes Vatertreu und Huld

und hat Geduld,

wenn mich ein Unfall rühret.

Gott kann mit seinen Allmachtshänden

mein Unglück wenden.

2. Rezitativ

Das Vertrauen in Gottes Walten macht nicht weltfremd, sondern weiss auch von Gefahren und Unglück, hält sich aber geduldig an Gottes Treue. Dass Gott alles Unglück «wenden» kann, lässt Bach in einer ausgedehnt kreisenden Schlussfigur hörbar werden.

3. Arie (Tenor)

Erschüttre dich nur nicht, verzagte Seele,

wenn dir der Kreuzeskelch so bitter schmeckt.

Gott ist dein weiser Arzt

und Wundermann,

so dir kein tödlich Gift einschenken kann,

obgleich die Süssigkeit verborgen steckt.

3. Arie

Die solistische Traversflöte malt virtuos die Erschütterungen der verzagten Seele und lässt vermuten, dass Bach zu dieser Zeit einen sehr begabten Flötisten zur Hand hatte. In dieser Arie und auch in Nummer 5 fügt der Dichter Hinweise ein auf das «Kreuz», auf die Leiden, die dem Christen in dieser Welt auferlegt sind. Bach hat dies durch markante schmerzliche Halbtonschritte musikalisch umgesetzt.

4. Rezitativ (Alt)

Nun, der von Ewigkeit geschlossne Bund

bleibt meines Glaubens Grund.

Er spricht mit Zuversicht

im Tod und Leben:

Gott ist mein Licht,

ihm will ich mich ergeben.

Und haben alle Tage

gleich ihre eigne Plage,

doch auf das überstandne Leid,

wenn man genug geweinet,

kommt endlich die Errettungszeit,

da Gottes treuer Sinn erscheinet.

4. Rezitativ

Der Dichter hält sich an die Verheissung vom «ewigen Bund», den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Der Spruch Jesu aus der Bergpredigt, dass jeder Tag «genug an seiner eigenen Plage» habe, meint, dass der Christ sich nicht auch noch für die Zukunft Sorgen machen solle. Der Dichter versteht ihn jedoch in dem Sinne, dass nach überstandenem Leid aller Tage die Freude der Errettung erscheine, was Bach wiederum durch eine gedehnte Gesangsfigur ausdeutet.

5. Arie (Duett Sopran, Alt)

Wenn des Kreuzes Bitterkeiten

mit des Fleisches Schwachheit streiten,

ist es dennoch wohlgetan.

Wer das Kreuz durch falschen Wahn

sich vor unerträglich schätzet,

wird auch künftig nicht ergötzet.

5. Arie (Duett)

Dem Duett der Singstimmen stellt Bach ein weiteres Duett von Flöte und Oboe d’amore zur Seite. Der Dichter stellt dem «falschen Wahn» des Menschen, der sich ein Leben ohne Kreuz wünscht, die Weisheit der Güte Gottes entgegen, welche auf das Wohltun ausgerichtet ist. Da der Basso continuo nur durch einzelne Achteltöne präsent ist, entsteht ein hochliegendes und gleichsam schwebendes Klangbild, das zusammen mit der etwas eigensinnigen Melodik die Haltlosigkeit des rein menschlichen Strebens andeuten könnte.

6. Choral

Was Gott tut, das ist wohlgetan,

dabei will ich verbleiben;

es mag mich auf die rauhe Bahn

Not, Tod und Elend treiben,

so wird Gott mich

ganz väterlich

in seinen Armen halten,

drum lass ich ihn nur walten.

6. Choral

Die unverändert übernommene letzte Strophe des Liedes von Rodigast fasst die Kantate zusammen mit dem Vorsatz, im ganzen Leben den «väterlichen Gott» walten zu lassen.

Barbara Neymeyr

«Im Spannungsfeld zwischen optimistischer Leidenstheologie und skeptischer Theodizee-Frage»

Ein kulturhistorischer Blick auf die Kantate «Was Gott tut, das ist wohlgetan» (BWV 99)

Dreimal hat Johann Sebastian Bach seinen Kantaten Gedichtstrophen von Samuel Rodigast zugrunde gelegt, die mit der markanten Aussage beginnen: «Was Gott tut, das ist wohlgetan». Zum ersten Mal wählte er diese Verse 1724, in seinem zweiten Amtsjahr als Thomaskantor in Leipzig – und zwar als Basis für die Kantate BWV 99. Und im folgenden Jahrzehnt verwendete er den Text noch für zwei andere Kantaten, die er nach derselben Choralstrophe dann aber auf unterschiedliche Weise fortführte. Dass der Komponist wiederholt dieselbe Textpassage vertont hat, lässt vermuten, dass er sich mit dem zentralen Inhalt der Verse, dem Verhältnis zwischen Leidenserfahrung und Gottvertrauen, besonders intensiv auseinandergesetzt hat. Und Anlass dazu gab es bekanntlich genug in Bachs eigener Lebensgeschichte.

Wie lässt sich der Text der heutigen Kantate vor dem kulturhistorischen Hintergrund der Zeit verstehen? Und auf welche Weise haben die Menschen damals und in späteren Epochen auf die existentielle Herausforderung durch das Leiden reagiert? – In meiner Reflexion beleuchte ich Bachs Kantate «Was Gott tut, das ist wohlgetan» nun im Spannungsfeld zwischen optimistischer Leidenstheologie und skeptischer Theodizee-Frage.

Gegensätze dominieren die sechs Strophen: Negativen Erfahrungen, die Mutlosigkeit und Verzweiflung nahelegen könnten, wird eine fundamentale Hoffnung gegenübergestellt. «Unfall», «Unglück», «Plage», «Leid», «Not, Tod und Elend» deutet der Kantatentext als «des Kreuzes Bitterkeiten». Sie legen es dem Christen nahe, sich in der Nachfolge Jesu zu sehen – im Sinne des Markus-Evangeliums: «Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich.» Grundsätzlich kann das Leid aber auch ganz andere Reaktionen hervorrufen: Trauer, Resignation und Pessimismus, ja sogar tiefe existentielle Erschütterung. Doch die Kantate, die wie eine musikalische Predigt erscheint, richtet eine positive Botschaft an den Gläubigen: Im Vertrauen auf einen gütigen und allmächtigen Gott vermag er mit «Geduld» und «Zuversicht» den Zeitpunkt abzuwarten, an dem sich sein «Unglück» wenden wird.

Erlösung durch Angst und Qual

Das für die Barockliteratur charakteristische Lebensgefühl wurde oftmals als ‚antithetisch‘ bezeichnet. Obwohl die Antithese als Spannung schaffende poetisch-rhetorische Struktur zahlreichen Barock-Gedichten besondere Eindringlichkeit verleiht, ist es unangemessen, diese Stilfigur zum Signum der ganzen Epoche zu erheben. Denn unberücksichtigt bleibt dabei die Dynamik eines wechselseitigen Bedingungsverhältnisses von Leid und Heil, das theologisch mehr impliziert als eine schlichte Opposition von Diesseits und Jenseits, von Vergänglichkeit und Ewigkeit, von Tod und Leben.

Im 17. Jahrhundert finden sich zahlreiche Belege für die christliche Annahme einer Interdependenz von Leid und Heil. Und das soll bedeuten: Ohne das Leiden und ohne die Vergänglichkeit alles Irdischen gäbe es keinen Weg zu Gott. Aus theologischer Perspektive sind Immanenz und Transzendenz miteinander verbunden und aufeinander verwiesen. Auch Anfechtungen und Schuld, auch Schmerz und Tod erhalten so ihren Sinn im stabilen Ordnungsgefüge christlicher Heilsvorstellungen. Nur die Bewährung angesichts von Angst, Qual, Not und Tod verspricht Erlösung.

Unter christlichen Prämissen erschiene geduldiges Leiden ohne Heilshoffnung sinnlos. Auch der Text der Kantate bringt eine solche Interdependenz zum Ausdruck: «Wer das Kreuz durch falschen Wahn/Sich vor unerträglich schätzet,/wird auch künftig nicht ergötzet». Wenn die Leidenserfahrung aber von Glaubenszuversicht getragen ist, dann kann sogar die Negativität des Lebens in Positivität umschlagen. So schreibt der bekannte Barock- dichter und Sprachforscher Justus Georg Schottelius in seinem Gedicht «UnglüksLust»: «Wer ein Unglük recht getragen/kan von grossem Glücke sagen:/Unglük lehret Glückes Kunst/ Bringt zur rechten Himmelsgunst.» (sic!) – Auch der durch die christliche Lehre und die stoische Philosophie geprägte Barockdichter Andreas Gryphius betrachtet Vergänglichkeit, Leid und Tod als essentielle Voraussetzungen von Heil und Erlösung, die ihrerseits das geduldige Ertragen negativer Erfahrungen zur Bedingung haben.

Aber es gibt historisch auch andere Möglichkeiten als die in der Kantate hervorgehobene, um Schmerz und Todesangst zu bewältigen: Seit der Antike propagiert die stoische Philosophie die Affektkontrolle durch die Vernunft und ein Ethos der Weisheit, Tugend und Standhaftigkeit angesichts der unkalkulierbaren Zumutungen des Schicksals. Diese Haltung soll Glück durch Seelenruhe ermöglichen, durch eine ‚tranquillitas animi‘. Durch die Unerschütterlichkeit seines Gemüts (durch ‚Ataraxia‘ und ‚Apatheia‘) vermag der Mensch den Wechselfällen des Lebens souverän zu begegnen, weil er über eine innere Autonomie, ja sogar Autarkie verfügt, die ihn auch von transzendenten Instanzen unabhängig macht. Trotz ausgeprägter Unterschiede zwischen christlicher Lehre und stoischer Philosophie gab es im Neustoizismus auch einflussreiche Synthesen.

Aus einseitig verabsolutierten Heilsvorstellungen können sich allerdings auch problematische Konsequenzen ergeben: Wer das Leid ausschliesslich als notwendige Voraussetzung für ein künftiges Heil im Jenseits betrachtet, läuft Gefahr, dadurch sein Engagement für eine Verbesserung der Lebenssituation im Diesseits zu schwächen. Leid und Not wer- den dann vorschnell gerechtfertigt, ja sogar als wünschenswert interpretiert: als idealer Zugang zur ewigen Seligkeit – nach dem Prinzip: ‚Leid erwirkt Heil, und Heil setzt Leid voraus‘. Eine passiv-affirmative Einstellung zur Leidenserfahrung konnte sogar als probates Mittel dienen, um die sozialen Hierarchien einer absolutistischen Gesellschaft und ihre extremen Ungerechtigkeiten zu erdulden. Solange das Elend im ‚irdischen Jammertal‘ durch religiöse Heilsversprechungen kompensiert werden kann, lassen sich das Leid des Individuums und die politische Misere in einer Gesellschaft mit dem vermeintlich guten Endzweck im Jenseits rechtfertigen. Allerdings haben immer wieder sozial engagierte Gruppierungen innerhalb der Kirchen sehr erfolgreich andere, konstruktive Wege eingeschlagen …

«Gott ist mein Licht»

Neue Wege auch zur Leidensbewältigung eröffnete die Epoche der Aufklärung: Nach der Erfahrung der Religionskriege und angesichts der Inquisition, die zu epidemischen Hexenverfolgungen und Ketzerverbrennungen, also zu schwerstem Leid, geführt hatte, begannen die Aufklärer religiöse Normen zu hinterfragen. Sie übten Kritik an bislang selbstverständlichen Traditionen und Autoritäten, wandten sich gegen jedweden Dogmatismus oder gar Fanatismus und propagierten das Ideal der Toleranz und der Religionsfreiheit. Die zivilisatorischen Fortschritte beflügelten die Vorstellung menschlicher Autonomie. Sie folgte einer entschiedenen Diesseitsorientierung und war durch ein Ethos der Humanität bestimmt.

Auch die Lichtmetaphorik erfährt im ‚siècle des lumières‘ eine aufschlussreiche Umdeutung. In der heutigen Kantate erklärt das noch ganz auf die Transzendenz ausgerichtete Ich mit Nachdruck: «Gott ist mein Licht». Die Aufklärer hingegen sprechen vom Licht der Vernunft, das die Abgründe der Unwissenheit oder des finsteren Aberglaubens erhellen sollte. Die Gegner der vernunftorientierten Aufklärung allerdings betrachteten das Licht der Vernunft als blossen Abglanz des göttlichen Lichtes. Diese Umdeutung der Lichtmetapher bestimmt auch das negative Bild des Menschen, das Goethe im «Prolog im Himmel» seines Faust-Dramas durch die Mephisto-Figur formulieren lässt: «Ein wenig besser würd’ er leben, / Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben; / Er nennt’s Vernunft und braucht’s allein, / Nur tierischer als jedes Tier zu sein» (V. 283–286). – Der Vorwurf, mit dem Mephisto den Herrn hier konfrontiert, entspricht der radikalen These, die der englische Philosoph Hobbes mit den Worten des römischen Komödiendichters Plautus formulierte: «homo homini lupus»: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Mit Freiheit und Gleichheit ist keineswegs automatisch auch das dritte Postulat der französischen Revolution bereits realisiert: die Brüderlichkeit. Dazu bedarf es ethischer Überzeugungen, die sich in praktischer Solidarität auch mit den Armen, Schwachen und Hilflosen manifestieren.

Wie viel Leid Menschen durch ihre Mitmenschen erfahren können, ohne dass eine göttliche Instanz Einhalt zu gebieten scheint, zeigen nicht zuletzt die Katastrophen der Weltkriege und die Schrecken des Holocaust. Hinzu kommen die Leiden aufgrund von Krankheiten oder Naturkatastrophen. So hat das gewaltige Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755, also 5 Jahre nach Bachs Tod, damals Intellektuelle wie Voltaire, Rousseau und Kant zu eigenen Antworten auf die Frage herausgefordert, wie sich die Vorstellung göttlicher Allmacht und Güte mit der Möglichkeit von Naturkatastrophen vereinbaren lässt, die ganze Städte vernichten und Tausende von Opfern fordern können.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde das gigantische Ausmass aller Leidenserfahrungen immer wieder zum Gegenstand kontroverser Diskussionen in Theologie, Philosophie und Literatur, und zwar durch die Theodizee-Frage. In Georg Büchners Revolutionsdrama Dantons Tod erklärt der Philosoph Payne: «Warum leide ich? Das ist der Fels des Atheismus». – Wie kann ein als allmächtig, allwissend und gütig vorgestellter Gott das Leiden und das Böse in der Welt zulassen? – Gibt es nicht zahlreiche Gründe, an der Aussage zu zweifeln: «Was Gott tut, das ist wohlgetan»?

Die beste aller möglichen Welten

1710, also 14 Jahre vor Bachs Kantate, antwortete der Philosoph und Universalgelehrte Leibniz auf die Theodizee-Problematik, indem er seine berühmte These von der ‚besten aller möglichen Welten‘ entfaltete. Leibniz war allerdings keineswegs der Ansicht, die vorhandene Welt sei das in jeder Hinsicht unüberbietbare Optimum. Vielmehr kam es ihm darauf an, im Essai de Théodicée die notwendige Korrelation von Gutem und Schlechtem durch Reflexion zu begründen: Leibniz meinte, manches Gute setze die Existenz von Negativem wesentlich voraus. Die wirkliche Welt sei die beste in dem Sinne, dass Gott das Gute in ihr nicht mit einem geringeren Mass an Übel habe verwirklichen können. Zugleich denkt Leibniz die «beste aller möglichen Welten» dynamisch, indem er ihr maximale Mannigfaltigkeit und Entwicklungspotentiale zuspricht.

Mehr als ein Jahrhundert später nimmt der Philosoph Arthur Schopenhauer mit seinem metaphysischen Pessimismus auf die von Leibniz angestossene Theodizee-Diskussion Bezug – und zwar in provokanter Polemik. Er würdigt Leibniz mit subversivem Esprit, indem er «der Theodizee, dieser methodischen und breiten Entfaltung des Optimismus», nur das «Verdienst» zugesteht, «dass sie später Anlass gegeben hat zum unsterblichen ‚Candide‘ des grossen Voltaire», ja er sieht durch Voltaires Candide sogar Leibniz’ Ansicht bestätigt, dass «das Schlechte bisweilen das Gute herbeiführt». Die satirische Sprengkraft dieser ironischen Huldigung erschliesst sich vor dem Hintergrund der Optimismus-Kritik, die Schopenhauer in seinem Hauptwerk «Die Welt als Wille und Vorstellung» formuliert: Hier beschreibt er die Welt als «Tummelplatz gequälter und geängstigter Wesen, welche nur dadurch bestehn, dass eines das andere verzehrt». Laut Schopenhauer ist das Leben «wesentlich ein vielgestaltetes Leiden und ein durchweg unseliger Zustand», dem «gänzliches Nichtsein […] entschieden vorzuziehn wäre». Denn «jedes Menschenleben» zeige, «im Ganzen überblickt, die Eigenschaften eines Trauerspiels»: durch «die nie erfüllten Wünsche, das vereitelte Streben, die vom Schicksal unbarmherzig zertretenen Hoffnungen, die unseligen Irrtümer des ganzen Lebens, mit dem steigenden Leiden und Tode am Schlusse». In sentenzhafter Pointierung erklärt Schopenhauer: «Ein glückliches Leben ist unmöglich: das höchste, was der Mensch erlangen kann, ist ein heroischer Lebenslauf». – Im Gegensatz zu Leibniz betrachtet Schopenhauer die Welt nicht als die beste, sondern als die schlechteste aller möglichen Welten: «diese Welt [sei] so eingerichtet, wie sie sein musste, um mit genauer Not bestehn zu können: wäre sie aber noch ein wenig schlechter, so könnte sie schon nicht mehr bestehn». Scharf verurteilt er optimistische Weltanschauungen – als «bittere[n] Hohn über die namenlosen Leiden der Menschheit».

Einen wichtigen Beitrag zu dieser polemisch zugespitzten Debatte leistete Voltaire mit seinem Roman Candide (1759), der den Optimismus der Figuren im Medium literarischer Satire ad absurdum führt: Hier wird der unerschütterliche Optimismus des Leibniz-Anhängers Pangloss und seines treuherzig-naiven Schülers Candide durch eine geradezu groteske Überfülle von Unglücksfällen und Katastrophen auf die Probe gestellt, auch durch das Erdbeben von Lissabon, ohne dass die Figuren dazu bereit sind, ihr optimistisches Weltbild zu revidieren: «‚Nun, mein lieber Pangloss‘, sagte Candide zu ihm, ‚als Sie gehängt, seziert, geschlagen wurden und auf der Galeere rudern mussten, haben Sie da immer noch geglaubt, dass alles in der Welt aufs beste eingerichtet ist?‘ – ‚Ja, ich bin immer noch derselben Meinung‘, war Pangloss‘ Antwort; ‚denn schliesslich bin ich Philosoph, und es ist mir daher unmöglich, meine Worte zu widerrufen, um so weniger, als Leibniz ja nicht unrecht haben kann und es im übrigen nichts Schöneres auf der Welt gibt als die prästabilierte Harmonie».

Bachs Vorwärts- und Rückwärtsgewandtheit

Noch radikalere Perspektiven formuliert dann Friedrich Nietzsche in seiner Schrift «Menschliches, Allzumenschliches» (1878/86): Er hält die Begriffe «Optimismus und Pessimismus» für bereits obsolet und stellt die rhetorische Frage: «weshalb in aller Welt sollte Jemand Optimist sein wollen, wenn er nicht einen Gott zu vertheidigen hat, welcher die beste der Welten geschaffen haben muss, falls er selber das Gute und Vollkommene ist, – welcher Denkende hat aber die Hypothese eines Gottes noch nöthig?» Für Nietzsche «liegt es auf der Hand, dass die Welt nicht gut und nicht böse, geschweige denn die beste oder die schlechteste ist, und dass diese Begriffe ‚gut‘ und ‚böse‘ nur in Bezug auf Menschen Sinn haben», also durch perspektivische Deutung bedingt sind. Nietzsches eigene Antwort in seiner Spätschrift «Ecce homo» besteht dann dialektisch in «der höchsten Bejahung», in einem «Jasagen ohne Vorbehalt, zum Leiden selbst, zur Schuld selbst, zu allem Fragwürdigen und Fremden des Daseins selbst…» Und laut Nietzsche zeugt gerade dieses «letzte, freudigste, überschwänglich-übermüthigste Ja zum Leben» von tiefster Einsicht, keineswegs von Naivität. Nietzsche selbst war mit dem Leiden intensiv vertraut, wie zahlreiche Briefe bezeugen.

Ein Brief des 25-jährigen Nietzsche lässt sein besonderes Verhältnis zu Bach erkennen: «In dieser Woche habe ich dreimal die Matthäuspassion des göttlichen Bach gehört, jedes Mal mit demselben Gefühl der unermesslichen Verwunderung. Wer das Christenthum völlig verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium; es ist dies die Musik der Verneinung des Willens, ohne die Erinnerung an die Askesis.» – Dieses mit Perspektiven Schopenhauers verbundene Bekenntnis ergänzt Nietzsche in einem Aphorismus seiner Schrift «Menschliches, Allzumenschliches»: Uns ist «als Hörern» von Bachs «Musik zu Muthe […], als ob wir dabei wären, wie Gott die Welt schuf. Dass heisst: wir fühlen, dass hier etwas Grosses im Werden ist, aber noch nicht ist: unsere grosse moderne Musik.» Für Nietzsche steht Bach «an der Schwelle der europäischen (modernen) Musik, aber schaut sich von hier nach dem Mittelalter um». –

Obwohl die Antworten auf die existentielle Herausforderung des Leidens im Spektrum der Weltanschauungen weit auseinanderliegen, bieten Bachs Passionen und Kantaten vie- len Menschen bis heute einen besonderen Meditations- und Resonanzraum…

Literatur

• Giorgio Colli, Mazzino Montinari (Hgg.), Friedrich Nietzsche: Sämtliche Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, München/Berlin/New York 1980

• Thomas Hobbes, Vom Menschen, Vom Bürger, Hamburg 1994 (Philosophische Bibliothek 158)

• Wolfgang Freiherr von Löhneysen (Hg.), Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke, Darmstadt 1976–1982

• Wolfram Mauser, Dichtung, Religion und Gesellschaft im 17. Jahrhundert. Die Sonette des Andreas Gryphius. München 1976

• Barbara Neymeyr, Ästhetische Autonomie als Abnormität. Kritische Analysen zu Schopenhauers Ästhetik im Horizont seiner Berlin/New York 1996 (Quellen und Studien zur Philosophie Bd. 42).

• Barbara Neymeyr, Jochen Schmidt, Bernhard Zimmermann (Hgg.), Stoizismus in der europäischen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik. Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Moderne. 2 Bde. Berlin/New York

• Karl Pörnbacher, Gerhard Schaub, Hans-Joachim Simm und Edda Ziegler (Hgg.), Georg Büchner, Werke und Briefe. Münchner Ausgabe, 6. Aufl. München 1997

• Erich Trunz (Hg.), Goethes Kommentar und Register. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. 13. Aufl. München 1986

• Voltaire: Sämtliche Romane und Erzählungen in zwei Bänden. Deutsch von Ilse Lehmann. Mit Einleitung von Victor Klemperer. Leipzig 1948. Lizenzausgabe Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt

• Christoph Wolff, Bachs Leipziger Kirchenkantaten: Repertoire und Kontext, in: Christoph Wolff (Hg.), Die Welt der Bach-Kantaten. Mit einem Vorwort von Ton Koopman. Bd. III: Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenkantaten. Stuttgart/Weimar/Kassel 1999.